皖北文化产业发展金融支持的问题与对策

2016-01-15董玮,刘栋,何玉付

皖北文化产业发展金融支持的问题与对策

董玮,刘栋,何玉付

(淮北职业技术学院,安徽 淮北235000)

摘要:皖北文化产业发展起步不晚,文化底蕴也很深厚,但是发展速度却非常缓慢,金融支持不力是其最主要的原因。必须借鉴国内外金融支持文化产业发展的成功经验,从培育多元化投资主体、拓宽融资渠道、完善文化产业金融支持配套服务体系等方面,建立健全文化产业发展的金融支持体系。

关键词:皖北; 文化产业;金融支持;融资渠道

收稿日期:2015-07-20

基金项目:本文系安徽省教育厅2014年高等教育振兴计划重大教改项目“依托地方文化产业凝炼地方高职办学特色的研究”(编号:2014zdjy160)的研究成果之一。

作者简介:董玮(1972-),女,山东单县人,淮北职业技术学院财务处高级会计师,研究方向为会计实务。

中图分类号:G124

文献标识码:A

文章编号:1671-8275(2015)04-0099-03

2012年7月,上海交通大学对全国31个省市在“十一五”期间的文化产业发展状况进行测评分析,研究出 中国文化产业发展综合指数,发布了《中国文化产业发展报告》,报告将中国文化产业发展状况分为三个梯队,京沪处于第一梯队,粤、鲁、苏、浙处于第二梯队,安徽等内地省市则处于第三梯队。从在安徽省文化产业发展情况来看,一个显而易见的事实是:合肥及以南地区,文化产业发展相对较快,皖北地区则远远落后。

一、皖北文化产业发展金融支持存在的问题

伴随人们物质生活水平的日益提高,精神生活的需求也在迅速提升,这就催生了新的商机。文化产业作为新经济体,很早就成为全国各地新的经济增长点。与全国其他地区一样,安徽省也十分重视文化产业发展,2003年就出台了《安徽省文化产业发展规划刚要》,发展势头之猛,曾一度被誉为“文化皖军”。皖北地区各县市也都相继制定了文化产业发展规划。然而,从皖北文化产业发展的实际情况来看,文化产业增速及其在GDP中的占比,都是非常低的。究其原因,金融瓶颈是制约文化产业发展的巨大障碍。

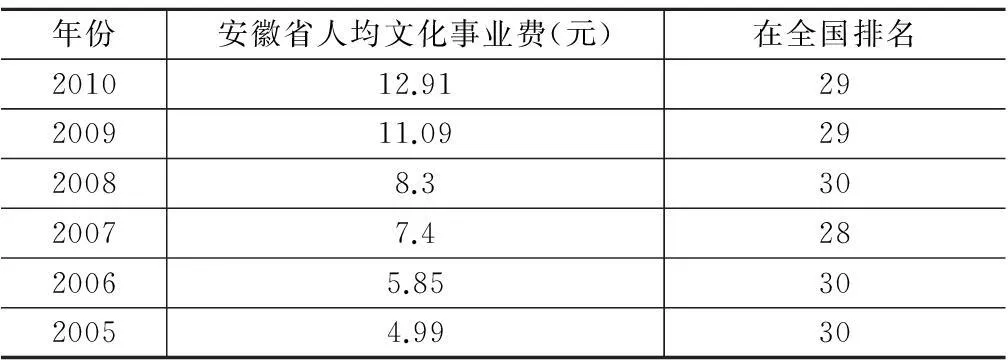

(一)财政投入——杯水车薪

皖北各县市均以农业经济为主,工业基础薄弱,政府财力有限。虽然政府在支持文化产业发展方面目标明确,规划合理,却因财力局限,支持力度严重不足。而且,由于皖北地区推出文化产业项目众多,工程浩大,有限的财力无疑是杯水车薪。从表1可以看出,整个安徽省人均文化事业费及其在全国的排名尚且处于倒数的位置,更别说经济更为落后的皖北地区了。表2中,所列举的安徽省部分县市财政支持地方文化产业发展情况,皖北地区的亳州市和灵璧县在2013年度和2014年度财政支持资金仅仅为200万元。

表1 2005~2010年安徽省人均文化事业费

(资料来源:2011年中国文化人物统计年鉴)

表2 安徽省部分地方政府财政资金支持地方

(资料来源:作者整理)

(二)招商引资——有名无实

随着近年来国家投资体制改革的深入,招商引资具有机制灵活,效益显著的特点,是筹集资金,振兴地方经济的重要形式。招商引资对于促进地方基础设施建设,增强社会固定资产投资能力,优化区域经济的资源配置,加速产业结构调整和升级,培育竞争市场环境,增加税源和财政收入,等等,都具有重要意义。但是,由于文化产业发展具有特殊性,前期投入大,建设周期长,产权不清晰,收益可控性差,因此,招商引资的成效普遍不够理想。

2010年10月,灵璧县通过招商引资,与安徽宇泰集团达成合作意向,2011年3月29日正式签订投资协议,总投资5.6亿元建设钟馗文化园项目。而虞姬文化园项目规划面积400亩,计划总投资3.2亿元,灵璧石公园项目计划总投资0.5亿元,招商引资均未有成效。亳州市2015年推出的27个招商引资项目,绝大部分项目五六年前已经开始招商引资,计划招商引资160.9亿元(见表3),至今尚无着落。

表3 2015年安徽文化产业招商项目——亳州市(27个)

(资料来源:根据中共安徽省委宣传部、 安徽省政府新闻办公室发布资料整理)

(三)信贷融资——一厢情愿

目前,银行业对文化产业投入表现出了日益浓厚的兴趣,对文化产业的信贷规模不断扩大,成为是中国文化产业融资的主力。据统计,2013年底,中国的文化产业贷款余额已超过4000亿的规模。许多银行设立了专门的文化产业事业部,积极探索和创新文化产业投融资的合理模式。

即使如此,文化产业获得信贷融资难也是一个不争的事实。从银行方面看,各专业银行都有自己的一套授信标准,按照这个标准对企业的资信进行分类管理,但由于这个标准非常苛刻,很少文化企业能够符合标准。近年来,我国商业银行的信贷审批权越来越集中,审批过程更为严厉,审批时间越来越长,审批被否的概率大幅提高。从文化企业方面看,文化产业作为高风险行业,不仅起步较晚,而且大多数都是中小企业,可以用于银行信贷抵押的资产非常有限,信誉度不高,企业抵押担保能力不足,中小文化企业缺乏规范的内部管理机制,产权结构不清晰,融资规模不匹配等等原因,造成了银行对文化企业的“惧贷”。

(四)文化产业创业投资基金——装模作样

近年来,我国文化产业投资基金发展迅速,政府和金融机构、券商、传媒集团以及专业的创投团队等投资机构,利用各自的优势纷纷设立文化产业基金,并具备了一定的规模,成为推动文化产业发展的一股重要力量,仅2014年一年就新增加了51支文化产业投资基金。

但是,文化产业投资基金投资发布极不均衡,大部分集中于一线城市,二三线城市占比极少,四五线城市更是凤毛麟角。例如,2014年新增加的51支文化产业基金中,分布在上海、北京、广东等一线城市的就达33支,占总基金数的64%。

从产业本身来分析原因,主要是国内文化产业企业整体不成熟,具备一定投资潜力的企业数量不多,加之企业文化缺乏创意,盈利模式单一,避险措施不力等等;而从文化产业投资基金方面来看,基金本质上具有逐利性,对于未来两三年就能上市的成熟企业具有投资偏好,而对规模小,商业模式不成熟的企业则尽力回避。因此,对资金真正有需求的很多中小文化企业仍然很难通过文化产业创业投资基金筹集到资金。

2014年,安徽省文化产业创业投资基金与亳州市建设集团、文化旅游公司签约,省文化产业创业投资基金出资5000万元、市文化旅游公司出资2500万元,设立亳州市文化产业创业投资基金,用于促进亳州市文化产业发展。这相对于亳州市文化产业发展资金需求真是少得可伶,而这些文化产业创业投资基金要找到合适的投资项目更需要经过几番周折。

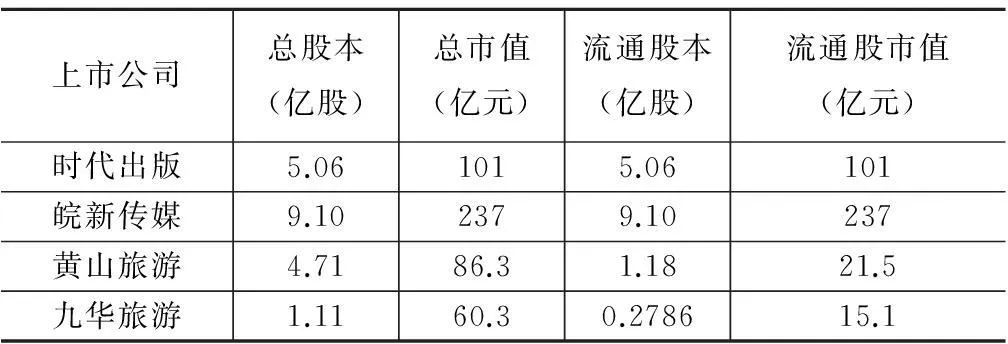

(五)上市融资——画饼充饥

安徽省文化产业上市融资的企业很少。时代出版于2008年借壳上市,皖新传媒于2010年挂牌交易,1997年,黄山旅游上市,2015年,九华旅游才成功上市,这些上市企业可以获得充足的发展资金。但是,到目前为止,皖北地区还没有一家旅游、出版、影视等文化产业类企业上市融资。

表4 安徽省文化产业上市企业融资情况

(资料来源:作者根据2015年7月20日沪深股市交易资料整理)

二、破解皖北文化产业金融支持瓶颈的对策

皖北文化产业发展起步并不晚,文化底蕴也很深厚,但是发展速度却非常缓慢,金融支持不力是其最主要的原因。必须借鉴国内外金融支持文化产业发展的成功经验,从培育多元化投资主体、拓宽融资渠道、完善文化产业金融支持配套服务体系等方面,建立健全文化产业发展的金融支持体系。

(一)培育多元化投资主体

放宽文化产业市场准入限制是培育多元化投资主体的先要条件。2012年,《安徽省“十二五”时期文化改革发展规划刚要》明确提出,要完善文化产业市场准入政策,在项目审批、土地使用和税收优惠等方面,确保民营文化企业享受与国有文化企业同等的优惠待遇,从政策市保障非公有资本兴办文化企业。

笔者认为,不同的投资主体地位有别,作用不同。政府是引导者,企业是主导者,金融机构是主要支持者,外资是补充,社会公众是不可忽视的力量(如图1所示)。笔者进一步认为,皖北地区在政府财力不足,融资困难的情况下,采取适当的措施,吸引民间资本,也许可以开辟一条发展文化产业的新途径。

图1 皖北文化产业投资主体的构建

(二)构建多样化融资渠道

皖北应该学习和借鉴安徽其它地区和其它省市金融支持文化产业发展的经验,明确定位各投资主体在文化产业发展中的作用,坚持政府支持与依靠市场相结合,直接融资与间接融资相结合,银行信贷融资与利用民间资本相结合,引进外资与利用文化发展基金相结合。

首先,不断加大财政对文化产业投入的力度。按照《安徽省建设文化强省实施纲要》中提出的要求,把政府对文化产业的财政支出比例提高到全国平均水平。

其次,加强文化产业税费改革,落实优惠政策。安徽省《关于加快文化产业发展的若干政策意见》中,对支持地方文化产业发展明确提出了各项优惠政策,如:比照高新技术开发区进行税费优惠,免征行政性收费,免征营业税和增值税,所得税税前扣除其它费用(如广告费),等等。但是,皖北地区实际执行情况却存在很多不到位的现象。例如:安徽阜阳开源剪纸艺术有限公司生产作为国家非物质文化遗产的阜阳剪纸,已被省文化厅授予省文化产业示范基地。该公司目前未享受文化产业税收优惠政策。且因业务特殊性,产品成本构成中原料成本占10%,人工成本占60%,设计成本占20%,进项税难以取得且数量及金额较小,增值税税负达9.43%。安徽卢氏刻花彩陶有限公司生产和传承界首彩陶烧制技艺,于2009年经国家工商行政管理总局商标局注册为“刀马人彩釉陶”;2010年1月安徽省旅游局颁发了安徽省旅游商品生产示范企业;2011年9月由省文化厅授予安徽省文化产业示范基地。2012年度,该公司计划加快推动现有彩陶技术的改造提升,通过多种形式实施资本运营,推动企业通过上市、联合、重组、兼并、品牌输出等方式实现做强做大。但是,该公司目前不属于政策规定范围,未能享受任何文化产业税收优惠政策。

再次,探索文化企业融资的财政担保模式。过去,为了缓解文化企业融资难问题,许多地区采取设立担保公司,政府提供贷款贴息等手段,取得了一定的效果。我们认为,还需要进一步探索财政资金的市场化运作的新模式。例如:杭州市采取了与现代金融工具相结合的财政担保模式,收到了良好的效果。开发出一款创意产业小企业集合信托融资产品——“宝石流霞”。该产品总额6000万元,期限一年,其中,4700万元由银行以理财产品发售,银行为第一受益人;1000万元由杭州市财政出资认购,市财政为第二受益人;私募股权投资机构为劣后受益人,认购其余的300万元。该产品发售后,杭州市29家文化创意小企业成为信托贷款的最终受益者,充分发挥了财政资金的杠杆效应,创新了财政资金投入模式。

(三)完善文化产业金融支持配套服务体系

一要积极开发针对文化企业特点的保险产品,分散文化企业经营风险;

二要创新担保方式,建立风险分担机制和风险补偿机制,培育面向文化企业的融资租赁公司和再担保公司;

三是充分发挥政府协调职能,在商业银行和文化企业发展之间建立互利双赢的合作机制;

四是建立信息沟通机制,保障国家贷款贴息、保费补偿及时落实到位,努力构建文化产业发展的金融支持互动平台;

五是积极探索与现代金融工具相结合的财政担保模式,发挥财政资金的杠杆效应,实现财政资金的市场化运作。

参考文献:

[1]程霞珍,潘理权.安徽文化产业发展的金融支持瓶颈及对策[J].安庆师范学院学报:社科版,2014(4).

[2]孙语圣.皖北文化产业发展的现状与建议[J].淮北师范大学学报:哲学社会科学版,2013(2).

责任编辑:寸心