建设新西藏 共同奔小康

2016-01-14杨晨

杨晨

西藏自治区成立50年来,西藏当地发生了历史性的飞跃和翻天覆地的变化。可以说,今日西藏,经济腾飞,百业兴旺,社会安定团结,人民安居乐业,宗教信仰自由,生态环境得到保护,各项建设事业都取得了令人瞩目的成就。

西藏建设成就显著

共享改革成果是以习近平同志为总书记的党中央对各级党委和政府的要求,也是西藏自治区党委政府共同追求的价值理念。西藏自治区党委政府努力让各族群众享有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗服务、更舒适的居住条件、更优美的环境,过上更加幸福美好的生活,立志到2020年让西藏各族人民同全国人民一道过上全面建成小康社会的新生活。

十年前,西藏自治区的小康实现度只有60%。近年来西藏自治区在经济、政治、文化、社会、生态建设“五位一体”的总布局下,用“富裕西藏、和谐西藏、幸福西藏、法治西藏、文明西藏、美丽西藏”部署西藏全面小康发展路线图,加快经济发展步伐,创新社会治理,释放出脱贫致富奔小康的强烈信号。

西藏自治区党委书记陈全国说:“西藏实现跨越式发展不仅具有重大经济意义,而且具有深远政治意义。”相较于其他省市,西藏自治区过去在全面建设小康过程中处在下游的位置。旧西藏没有现代工业。通过60多年的发展,西藏的现代工业从无到有,从小到大,逐步发展起来。如今,已建立起一个包括能源、轻工、纺织、机械、采矿、建材、化工、食品加工、民族手工业、藏医药等20多个门类的现代工业体系。

在发展现代工业的同时,西藏自治区建立了严格的建设项目准入制度,坚持所有建设项目严把生态环境关、产业政策关、资源消耗关,严禁高污染、高耗能、高排放“三高”项目进入西藏,严禁污染企业向西藏自治区转移。从严控制矿产资源开发,坚持“生态保护第一,尊重群众意愿”的原则,实行矿产开发自治区政府“一支笔”审批制度和环境保护“一票否决”制度,保护好雪域高原的一草一木、山山水水。

记者从去年底在拉萨举行的西藏全区经济工作会议获悉,2014年的地区生产总值超过900亿元,自1994年以来,西藏经济连续21年保持两位数增长。农作物播种面积377.02万亩、比前一年增长4.62万亩,粮食产量达到98.5万吨。第一产业、第二产业、第三产业增加值分别为94亿元、336亿元、495亿元,分别增长13.5%、4%、12.6%,社会消费品零售总额323.6亿元、增长12.9%,规模以上饮用水产量增长51.2%,接待游客1500万人次、增长20%以上。

2014年,西藏全年落实国家投资363亿元、超出年度计划60亿元,落实“十二五”规划投资1642亿元、完成规划总投资74.1%,落实对口援藏资金36.12亿元、实施项目695个,完成固定资产投资1100亿元、增长19.8%。格尔木藏青工业园加快建设,预计产值可达17.8亿元。拉日铁路、川藏电力联网等一批重点项目建成投运。预计全年公共财政预算收入120亿元、增长26.3%,完成税收172亿元、增长16.8%;城镇居民人均可支配收入22026元、增长8%,农村居民人均可支配收入7471元、增长14%。

随着水、电、路、气、讯、邮政、广播电视、优美环境“八到农家”工程的深入实施,西藏农牧民的生产生活条件得到了极大改善,解决了28.65万人的饮水安全问题,乡镇和建制村通路率分别达到99.7%和97.4%,乡镇通光缆率达到97.5%,行政村通邮率达到91.6%,广播电视人口覆盖率分别达到94.78%、95.91%,基本建成区、地、县、乡、村五级公共文化服务体系。

坚持发展与稳定两手抓

西藏自治区各族干部群众思稳定、盼富裕、谋跨越、奔小康的愿望强烈。同时,西藏自治区发展也面临严峻挑战。由于特殊的地理环境和历史原因,西藏自治区发展与全国发展的差距仍然较大,经济基础薄弱,基础设施不足,防减灾能力低,市场开发条件较差,环境承载能力脆弱,科技和人才支撑能力匮乏,基本公共服务水平较低,城乡居民特别是农牧民生活水平还不高,人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾仍然是西藏的社会主要矛盾。

以科学发展、跨越式发展和长治久安为主题,是由西藏自治区存在的社会主要矛盾和特殊矛盾决定的。发展是硬道理,是解决西藏所有问题的关键。稳定是硬任务,是推进西藏跨越式发展的前提。没有稳定就不可能有发展,没有发展就不可能有长久的稳定。必须坚持发展稳定两手抓、两手都要硬,切实把推进跨越式发展和长治久安贯穿到建设社会主义新西藏的全过程。

中国特色,是引领我们前进的旗帜;西藏特点,是西藏具体实际的体现。根据西藏自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要,西藏坚持从区情出发,充分发挥自身优势和潜力,重点突破,特色增效,推进产业结构优化升级,促进全面、协调、可持续发展。

坚持统筹发展,着力在优化空间发展布局上取得突破。积极推进形成主体功能区,促进不同区域协调发展,加快特殊类型区域的扶贫开发,适度聚集人口,构建有西藏特点的城镇体系,推进经济跨越发展与城乡区域发展相协调,实现经济非均衡布局与推进基本公共服务均等化的有机衔接。

加强同兄弟省(区、市)和中央企业的经济合作,进一步完善社会主义市场经济体制,完善招商引资优惠政策,不断拓展对外开放的广度和深度,推动经济社会发展步入改革引领、开放提升、创新驱动的轨道。

人民生活水平快速提高

西藏因高寒缺氧,一度被认为是世界上最不适合人类居住的区域。然而,由于生活水平的提高、医疗条件的改善,西藏人均期望寿命不断提高。如果用数字来说话,从两个数字即可窥见当时西藏百姓的生存状况:在旧西藏,人均寿命只有35.5岁,新生儿死亡率则高达430‰;如今,西藏人均寿命已上升到68岁,而婴幼儿死亡率下降到12.3‰。

生活水平的提高还体现在西藏人民日益丰富起来的“菜篮子”里。种类越来越丰富的瓜果、蔬菜使西藏人的营养摄入均衡,医疗卫生条件的改善也为西藏人的健康长寿提供了保障。

由于西藏特殊的自然地理环境,在上世纪90年代以前,蔬菜生长困难、品种单一、自给率低,“吃菜难”一度困扰着西藏人民。

如今,即便是在西藏偏远的农牧区,温室大棚种植的蔬菜正逐渐丰富当地农牧民的餐桌。在距离拉萨1700公里外的西藏阿里地区普兰县科迦村,温室大棚里的白萝卜、西红柿长势喜人。69岁的科迦村村民加央措宗说:“我们小时候吃不上蔬菜水果,家里人的指甲凹陷,还有黑斑和白斑,现在的小孩子就没有这些问题了。”

西藏自治区主席洛桑江村说,西藏不断强化和丰富民生先动举措,把更多的财力精力用于保障和改善民生,重点向农牧民、向基层、向弱势群体倾斜,加大力度办好民生“十件实事”。

随着西藏利民惠民、利寺惠僧“十件实事”的逐一落实,西藏基本完成了46.03万户农牧民安居工程,建设保障房7万多套,完成4500个村(居委会)人居环境建设和环境综合整治;实现了13万人稳定脱贫。去年,西藏投入71亿元进一步加强和改善民生。目前,西藏自治区经济快速发展、社会全面进步,民生保障落到实处。第三批强基惠民活动已经投入资金7.4亿元,实施项目8685个;农牧区免费医疗制度实现全覆盖,为所有城乡居民和在编僧尼进行了免费健康体检,免费治疗白内障患者3500余人,筛查确诊的先心病儿童全部得到有效治疗。此外,西藏自治区还完成540个乡镇综合文化站建设,提前实现“县县有民间艺术团”的目标;全面完成拉萨市城市天然气供暖这一民心工程,结束了千百年来烧牛粪取暖御寒的历史;基本完成了46.03万户农牧民安居工程,建设保障房7万多套,完成4500个村(居委会)人居环境建设和环境综合整治;实现13万人稳定脱贫。

15年义务教育“三包”政策全面落实、城镇新增就业4.3万多人,城镇登记失业率控制在2.5%以内;各项社会保险参保260.6万人次,五保户集中供养率达到72%、5900多名孤儿全部得到有效救助;农牧区免费医疗制度实现全覆盖。

针对西藏经济社会发展的主要矛盾和特殊矛盾,区党委坚持把发展作为第一要务,把稳定作为第一责任,双管齐下、协同并进,建立了协调有序的运行机制。组成两套工作班子,一套班子集中精力抓发展、一套班子全力以赴保稳定,抓牢发展稳定两件大事,选好两个方面的抓手,建立两个长效机制,从自治区到地(市)、县(市、区)、乡镇、村(居委会),建立了一级抓一级、层层抓落实的责任体系,为推动科学发展、维护社会稳定提供机制保障。

2015年是西藏自治区成立50周年,也是全面深化改革的关键之年、全面推进依法治藏的开局之年,西藏自治区提出,2015年地区生产总值增长12%左右,全社会固定资产投资增长20%以上,社会消费品零售总额增长13%以上,公共财政预算收入增长15%,年末贷款余额增长25%,居民消费价格涨幅控制在4%以内,城镇居民人均可支配收入增长10%、农村居民人均可支配收入增长13%以上,实现新增就业4.6万人。

西藏的文化保护与发展

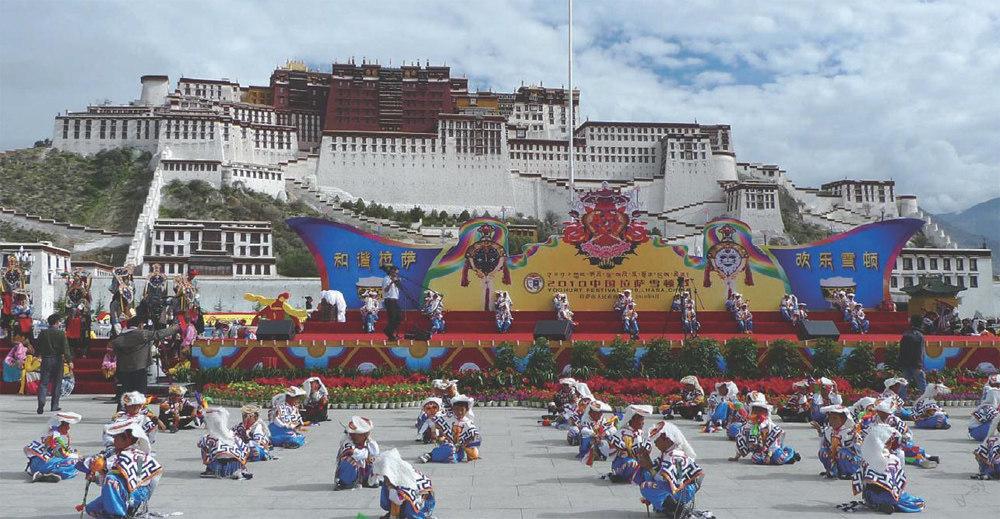

几十年来,西藏先后组织了大规模、有系统的普查、搜集、整理、研究和出版工作,收集各种音乐、歌曲、曲艺一万多首,文字资料3000多万字,录制了大量音像资料,拍摄图片近万幅,发表有关藏民族传统文化学术论文1000多篇,整理出版了《中国戏曲志·西藏卷》、《中国民族民间舞蹈集成·西藏卷》、《中国民间器乐集成·西藏卷》等10大文艺集成志书和文艺研究专著30多部,抢救、整理、出版藏文古籍261部,诸多濒临灭绝的民族民间文化得到全面抢救和有效保护,重新焕发新光彩。2005年西藏非物质文化遗产普查与保护工作正式启动以来,中央政府和西藏投资近2亿元,对藏戏、格萨尔、传统歌舞、手工技艺等重要非物质文化遗产进行了全面保护,基本形成了国家、自治区、市、县四级非物质文化遗产名录体系。目前,西藏各类非遗项目有1000余项,涵盖了非遗包含的10个资源种类。其中,藏戏和格萨尔入选联合国人类非物质文化遗产名录,国家级非遗项目有76个,拉萨雪顿节、山南雅砻艺术节等一大批群众性文化传统节庆得到恢复和创新,成为地域性民族文化品牌。

中央政府和西藏自治区不断加大投入,巩固加强文化基础设施建设,努力保障各族群众的文化权益,着力实施“文化信息资源共享工程”、“流动舞台车工程”、“送书送戏下乡工程”、“乡镇文化站建设工程”等一系列重大文化惠民工程,西藏各族群众文化权益得到了切实保障。目前,西藏已建成公共图书馆3个、地区博物馆2个,县综合文化活动中心74个,乡镇综合文化站538个,文化广场1600个。文化信息资源共享工程自治区分中心1个、地区分中心2个、乡镇基层点525个、村基层点4000余个。目前西藏正在实施154个乡镇综合文化站、39个县级民间艺术团排练场和自治区综合艺术中心、3个地区图书馆、5个地区博物馆等新建项目和自治区图书馆、七地市群艺馆改扩建项目。到2015年底,西藏将基本实现地市有图书馆、群艺馆和博物馆,县县有综合文化活动中心,乡乡有综合文化站,53%的县民间艺术团有排练场的目标,公共文化设施总量将达到790个(2000年的16倍),全面形成区、地、县、乡四级公共文化设施网络。

西藏和平解放后,中央政府先后投资20余亿元,重点实施了西藏近100处重点文物保护维修工程。目前,西藏有各类文物点4277处。其中,布达拉宫被列入世界文化遗产,大昭寺、罗布林卡被列入其扩展项目。国家重点文物保护单位55处,自治区级文物保护单位391处,市县级文物保护单位978处,国家历史文化名城3座。西藏先后颁布实施了《关于加强文物保护的布告》、《流散文物管理暂行规定》、《文物保护管理条例》、《布达拉宫保护管理办法》等一系列文物保护法规,使西藏的文物保护工作走上了法制化、规范化管理。近年来,西藏还在日本、德国、香港等多个国家和地区成功举办文物展览,促进了文化交流,增进了国际社会对西藏的了解。

50年发展,50年成就。西藏走上今天的发展道路,是在中国共产党的领导下,是在全国各族人民的无私支援下,更是在西藏各族人民艰苦奋斗下所取得的成果。如今,西藏各族人民正在与全国人民一道,全面建设小康社会,共同创造幸福美好生活,明天,西藏还会以更加崭新的面貌呈现在世人面前。