新生儿经外周静脉置入中心静脉导管的临床观察及应用分析

2016-01-14唐红梅张惠英牛小霞尚丽丹刘素霞唐永红

唐红梅,张惠英,文 凤,牛小霞,尚丽丹,储 芳,黄 顺,刘素霞,唐永红

Clinical observation and application analysis of

peripherally inserted central catheter in neonates

Tang Hongmei,Zhang Huiying,Wen Feng,et al(No.302 Military Hospital of China,Beijing 100039 China)

新生儿经外周静脉置入中心静脉导管的临床观察及应用分析

唐红梅,张惠英,文凤,牛小霞,尚丽丹,储芳,黄顺,刘素霞,唐永红

Clinical observation and application analysis of

peripherally inserted central catheter in neonates

Tang Hongmei,Zhang Huiying,Wen Feng,et al(No.302 Military Hospital of China,Beijing 100039 China)

摘要:[目的]分析新生儿经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)的应用情况,使其更安全有效。[方法]对新生儿疾病诊疗中心75例置入PICC的新生儿进行观察,分析不同体重、不同静脉置入PICC的使用情况以及PICC导管尖端位置与静脉炎的关系。[结果]使用PICC以体重<1 500 g的早产儿为主,占80.0%;置管静脉以贵要静脉为主,占65.33%;通过贵要静脉置入的PICC置入长度容易达到预测长度,导管尖端容易达到上腔静脉;导管尖端位置位于上腔静脉的患儿使用时间较长,且较少发生静脉炎。[结论]新生儿PICC是NICU中早产儿和危重新生儿进行肠道外营养和治疗用药的有效途径,高效的置管、正确的使用和维护能够延长导管的使用时间、减少并发症。

关键词:经外周静脉置入中心静脉导管(PICC);新生儿;置管长度;并发症

20世纪90年代后期经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)被美国BD公司引入中国,并于1996年首次应用于新生儿[1]。由于其具有操作简单、成功率高、插管过程中出现合并症少、相对安全、术后易于固定等优点,主要应用于极(超)低出生体重儿和危重新生儿输注静脉营养和有刺激性的药物[2]。我院新生儿疾病诊疗中心于2012年4月—2013年12月为75例新生儿置入PICC,现将置入情况报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料新生儿置入PICC 75例,其中男45例,女30例;早产儿73例,足月儿2例;胎龄192 d~240d(217.13d±13.21d);置管时日龄1d~21d(4.12 d±4.27 d),体重780 g~1 930 g(1 385.33 g±253.32 g)。

1.2置管方法使用美国Utah公司的1.9Fr PICC导管穿刺包和瑞安森公司的一次性使用PICC包。操作由两人配合进行,置管是由具有PICC操作资质的护士进行,另外一人配合。将患儿置于可升降式的长颈鹿暖箱或远红外辐射台上,选择合适的穿刺静脉,测量拟插入的长度。术者打开无菌包,穿无菌手术衣,戴灭菌手套,建立无菌区。按置管流程规范操作,送导管至预测长度,用3M透明敷料固定。置管成功后通过X线摄片定位确认导管尖端位置。

1.3观察指标①观察不同体重新生儿PICC的使用情况;②不同静脉置入PICC的使用情况;③PICC导管尖端位置与静脉炎的关系。

1.4统计学方法采用SPSS 13.5统计软件,统计学方法采用百分比、标准差及χ2检验。

2结果

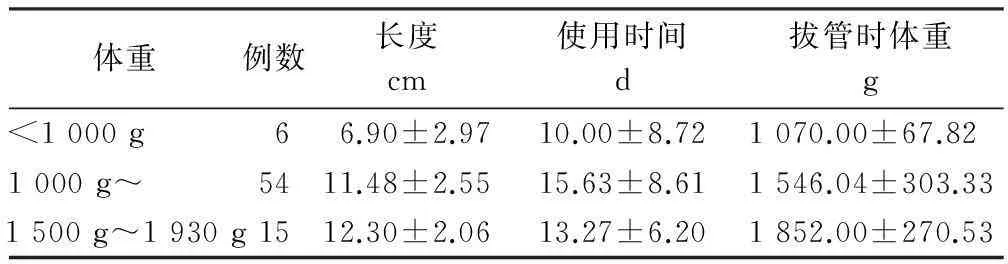

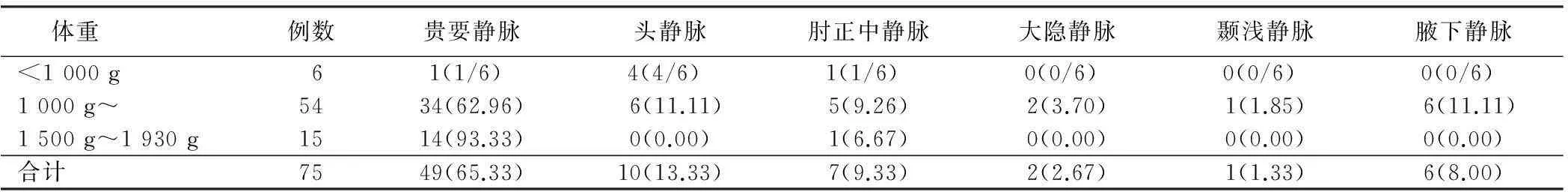

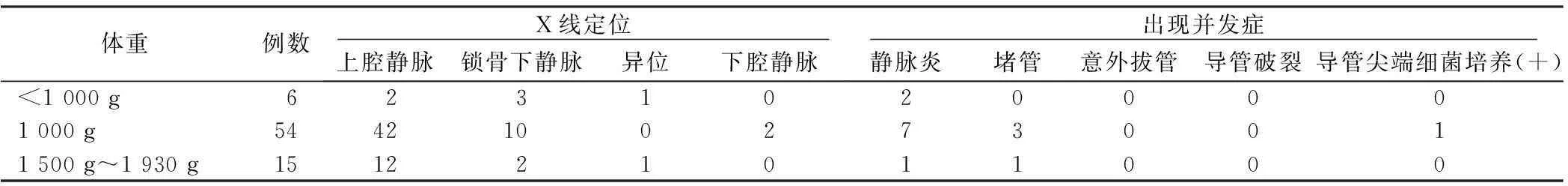

2.1不同体重新生儿PICC的使用情况本组使用PICC进行静脉营养治疗的体重<1 500 g的极低出生体重儿和超低出生体重儿占80.0%;选择的静脉以贵要静脉为主, 占65.33%;PICC置入长度达到测量长度、X线定位导管尖端位置位于上腔静脉的患儿使用时间较长。详见表1~表3。

表1 不同体重新生儿PICC置入长度、

表2 不同体重新生儿PICC置入静脉情况 例(%)

表3 不同体重新生儿PICC导管尖端位置及并发症发生情况 例

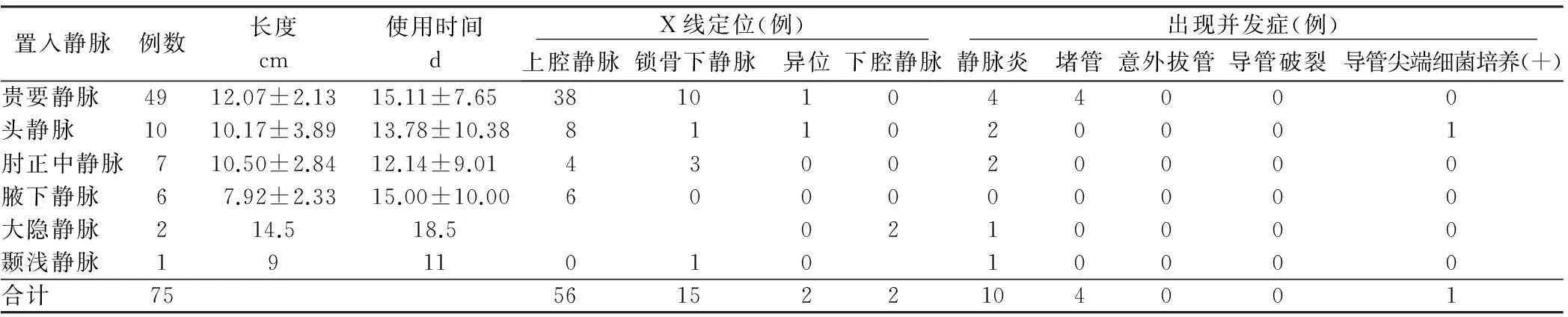

2.2不同静脉置入PICC的使用情况本研究发现:通过贵要静脉置入PICC的患儿置入长度最容易达到预测长度,导管尖端位置容易达到上腔静脉,发生静脉炎的几率较小,但发生堵管的几率较高。见表4。

表4 不同静脉置入PICC的长度、使用时间、导管尖端位置及并发症发生情况

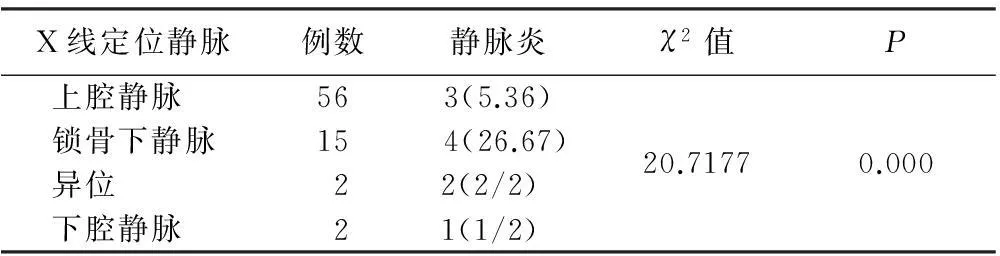

2.3导管尖端所在位置与静脉炎的关系置管成功后X线定位导管尖端位置位于上腔静脉的患儿发生静脉炎的比例明显比导管尖端位于其他部位的患儿小,但导管尖端位于锁骨下静脉又较异位较少发生静脉炎。上腔静脉与锁骨下静脉比较,静脉炎的发生率差异有统计学意义(χ2=6.045,P=0.014)。见表5。

表5新生儿PICC导管尖端位置与静脉炎的关系

例(%)

3讨论

3.1新生儿PICC的使用人群本研究发现,使用PICC进行静脉营养治疗的体重<1 500 g的极低出生体重儿和超低出生体重儿占80.0%,其主要原因是肠道外营养是NICU中早产儿和危重新生儿有效营养支持的重要手段,特别是在出生后的早期,早期积极的胃肠外营养联合早期的肠内营养可以使早产儿的蛋白质丢失降至最低且生长结局得到改善,预期开始胃肠外营养后1周内不能耐受经肠内喂养的婴儿应当放置中心静脉导管,并维持中心静脉导管通畅,因周围静脉进行胃肠外营养时接受的最大浓度葡萄糖(12.5%)、氨基酸[3 g/(kg·d)]和静脉脂肪[3.5 g/(kg·d)]的婴儿在平均液体摄入量150 mL/(kg·d)时只能提供非蛋白质能量397 kJ/(kg·d),不能满足早产儿每天体重增加15 g/(kg·d)~18 g/(kg·d)的“额外”所需,周围静脉也不能耐受含有镁和钙的溶液输注,因为高度静脉硬化和溶液外渗可致皮肤坏死[3]。

3.2新生儿PICC置管选择贵要静脉的优势新生儿PICC置管静脉的选择以贵要静脉为主,占65.33%;经贵要静脉置入的PICC长度为12.07 cm±2.13 cm,置入长度达到测量长度,送管容易到达上腔静脉,经X线定位导管尖端位置位于上腔静脉的患儿达到77.55%,PICC的使用时间较长,为15.11 d±7.65 d。新生儿通过贵要静脉置入PICC的特点是:①贵要静脉外周细,越接近中心静脉管径越粗,静脉瓣较小,在置管体位下是导管到达上腔静脉最直、最短的途径[4];导管尖端位于上腔静脉,由于上腔静脉血流量大、速度快,通过导管进入上腔静脉的药物被快速稀释,降低了药物对导管尖端周围血管的刺激,发生静脉炎(5.33%)等并发症的可能性较小,可以延长PICC的使用时间。因此,对置管静脉的选择顺序是:上肢静脉、下肢静脉、头静脉;上肢静脉首选贵要静脉,其次肘正中静脉、头静脉、桡静脉等;下肢首选大隐静脉,其次小隐静脉、腘静脉、股静脉等;头静脉首选颞浅静脉,其次耳后静脉等。在临床上,对于上肢血管条件差的早产儿和极低出生体质量儿,大隐静脉可作为备选的血管,但由于通过下肢血管置管容易发生肢体血管栓塞,故尽量不选择下肢静脉[5]。但沈红五等[6]报道,下肢静脉与上肢静脉置管途径相比,具有操作过程简单、安全、耗时少、穿刺成功率高、异位发生率低等优点,在出血量、留置时间及并发症的发生率方面与上肢静脉相似,认为下肢静脉是一种安全、可行的置管途径,在上肢静脉血管条件较差时,可尝试选择下肢静脉。

3.3新生儿PICC置管过程中应注意的事项

3.3.1置管长度新生儿PICC置管长度的测量:①选择上肢时,上臂外展与躯干垂直成90°角,从预穿刺点沿静脉走向至右胸锁关节再加1 cm;②选择下肢时,下肢与躯干呈一直线,从预穿刺点至脐与剑突的中点或再加1 cm[7];③选择头部时,头与躯干呈一线,从预穿刺点沿静脉走向至右胸锁关节再加1 cm。导管末端最佳位置是:通过上肢及头部静脉置入的PICC的导管尖端放置于上腔静脉的下1/3段到上腔静脉与右心房的连接处,通过下肢置入的PICC导管尖端放置于胸部的下腔静脉,高于膈肌水平的位置。因新生儿上腔静脉长度为1.4 cm~2.3 cm(1.8 cm±0.3 cm),1个月体质量增加0.7 kg~1.0 kg,身长增长3 cm~4 cm。因此,对于新生儿,特别是极低体重儿在进行PICC操作时,尽量将导管末端定位于上腔静脉中下段[4],以防止当导管末端位于上腔静脉入口处时因身体长轴的自然生长而导致的导管移位[8]。

3.3.2成功送管要将新生儿PICC成功送达上腔静脉或下腔静脉,有两个关键点:穿刺和送管。穿刺时注意在见到回血时要继续进针,确保针尖和导入鞘均在血管内后方可停止进针;退针时要小心,防止将导入鞘随针带出;送管时要轻、柔、稳,当导管尖端到达肩部时,助手将患儿头部转向穿刺侧,下颌紧贴肩部,将导管经导入鞘送入到所需的长度时,再退出导入鞘。值得注意是,送管到达锁骨时容易发生送管困难,这与此处静脉较狭窄的解剖特点有关,因此处汇聚了锁骨下静脉与颈内静脉汇合处的静脉角和胸廓内静脉与头臂干静脉形成的夹角[6],且位于第1肋的外缘、胸锁关节的后方,一旦导管穿过此处,就能顺利到达上腔静脉。如果发生送管困难,此时要放松患儿手臂及肩胛部,稍微后退导管后再送管,必要时可以用10 mL注射器抽1 U/mL肝素生理盐水脉冲式冲管,边冲管边送管。但是在反复送管均不能通过此段时,切忌不能强行送管,将导管后退1 cm在能够顺利抽到回血的部位固定,与不后退者直接固定相比,后退者可以降低锁骨部位的肿胀和延长使用时间。

3.4新生儿PICC使用过程中的维护技巧

3.4.1防止堵管新生儿PICC导管是末端开口、无三向瓣膜,且管腔狭窄,直径只有0.19 mm。这些特点导致:①型号小、导管流速慢,输注脂肪乳等黏稠性高和易结晶的药物时易沉积在管腔内使管腔更加变窄、容易堵塞[9];②末端开口、无三向瓣膜的特点导致在更换液体、液体泵速较低、输液泵停机、患儿哭闹等情况时易发生血液倒流,造成血栓性堵塞。故在使用过程中需注意:①不能从导管输血、输蛋白、抽血;②应用输液泵、微量泵匀速输注液体,速度控制在2mL/h~20 mL/h,6 h冲管1次,每日冲管4次,3次使用生理盐水、1次使用1 U/mL肝素生理盐水冲管,采用脉冲式动作,使冲洗液在管腔内产生湍流,清洁和漂净管壁[10];③在更换液体等可能产生血液倒流时,在输液泵、微量泵上使用快捷键让液体快进,使整个导管快速形成正压,防止血液倒流;④加强巡视,保持导管通畅、无打折,防止液体走空。

3.4.2防止静脉炎本研究发现:X线定位导管尖端位置位于上腔静脉的患儿发生静脉炎的几率明显比导管尖端位置位于其他部位的患儿少,因此,从置管时就要防止静脉炎的发生,一是首选贵要静脉为置管静脉;二是准确测量置管长度,使PICC导管尖端尽量位于上腔静脉中下段;三是在送管不顺利、置管者感觉导管尖端可能难以到达上腔静脉时,将导管从送管受阻部位后退1 cm,以能顺利抽出回血时将导管固定好;四是在置管成功后未发生静脉炎前,预防性使用多磺酸黏多糖乳膏涂抹穿刺侧上臂和适当制动穿刺侧手臂有助于预防静脉炎的发生。

3.4.3防止断管和导管破裂1.9Fr PICC导管细、软,容易发生导管破裂和断管,因此,在固定导管时一定要将导管尾端的圆盘固定于3M透明敷料内,防止导管和圆盘的连接处发生断管;在使用过程中将患儿穿刺侧手臂适当制动,防止因患儿手臂挥动从而导致导管在与周围皮肤、纸尿裤等的不断摩擦中使导管破裂。

总之,新生儿PICC是NICU中极(超)低出生体重儿和危重新生儿进行肠道外营养和治疗用药的有效途径,高效的置管、正确的使用和维护能够延长导管的使用时间、减少并发症,为患儿渡过难关、成功救治创造良好的条件,使极低体重儿、超低体重儿以及危重新生儿的抢救成活率得到明显提高。

参考文献:

[1]聂娇,涂满梅,潘鸿桂.PICC 在新生儿重症监护室的应用进展[J].临床和实验医学杂志,2008,7(11):159-161.

[2]石琪,谢少清.新生儿PICC置入技术的研究现状[J].护理学报,2010,17(5):31-32.

[3]邵肖梅,叶鸿瑁,丘小汕.实用新生儿学[M].第4 版.北京:人民卫生出版社,2011:109.

[4]方华.新生儿PICC临床应用进展[J].当代护士,2013(8):17-19.

[5]楼晓芳,吕华,马美芳,等.经外周置入中心静脉导管在危重新生儿的应用研究[J].护士进修杂志,2007,22(23):2119-2122.

[6]沈红五,缪爱梅,茅志娟,等.PICC两种置管途径在新生儿中应用的效果分析[J].护士进修杂志,2013,28(4):351-353.

[7]刘惠丽,李国丽,王丽娟,等.早产儿经大隐静脉置入中心静脉导管3例报道[J].中国新生儿科杂志,2006,21(3):170-171.

[8]陈玉瑛,纪平,唐玲,等.极低体重儿PICC导管定位的临床处理[J].护士进修杂志,2008,23(21):2004-2005.

[9]郝祥梅,王丹丹,房莉.新生儿经外周静脉穿刺中心静脉置管堵管原因分析和护理对策[J].现代医药卫生,2012,28(3):415-416.

[10]冯晓英.新生儿重症监护室PICC置管并发症原因分析及护理[J].中国优生优育,2012,18(1):36-37.

(本文编辑李亚琴)

收稿日期:(2014-09-16;修回日期:2015-06-15)

作者简介唐红梅,副主任护师,本科,单位:100039,中国人民解放军第三〇二医院;张惠英、文凤、牛小霞、 尚丽丹、储芳、黄顺、刘素霞、唐永红(通讯作者)单位:100039,中国人民解放军第三〇二医院。

基金项目中国人民解放军第三〇二医院院内课题,编号:YNKT2013028。

中图分类号:R473.72

文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1009-6493.2015.19.034

文章编号:1009-6493(2015)07A-2396-03