“行人闯红灯行为”的执法力度调控分析 *

2016-01-14林茜茜

“行人闯红灯行为”的执法力度调控分析*

林茜茜

浙江警察学院,浙江杭州310053

摘要:“行人闯红灯行为”虽然折射出公众法律意识有待提升,但同时也说明对该类行为的执法力度存在合理性问题。本文在比较“行人闯红灯行为”的国内外不同执法力度的基础上,对我国现行的该类执法进行了调研,分析了当下公众的期待与交警的倾向,提出对执法力度进行合理调控需考量的因素,并尝试建构了合理力度的“以诚信记录为基础的惩罚性措施与教育性措施相结合的信用执法模式”。

关键词:执法力度;社会期待;合理力度;模式构想

中图分类号:U491.226

文献标识码:A

文章编号:2095-4379-(2015)34-0026-04

作者简介:林茜茜(1994-),女,浙江宁海人,浙江警察学院学生,治安学(公安法制方向)专业,研究方向:警察法学;指导教师:张静(1971-),女,浙江丽水人,浙江警察学院讲师,主攻法理学、宪法学方向。

*属于林茜茜主持的浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划(《“中国式过马路”执法力度控制》,立项号:2014R430007)的成果。

一、“行人闯红灯行为”处罚的正当性

(一)“行人闯红灯行为”成因

行人闯红灯行为在我国普遍存在。根据资料统计,2012年1至10月份,全国因闯红灯肇事造成死亡798人;因违反道路标志线肇事造成死亡26154人;因机动车未礼让行人肇事造成429人死亡;因违法占用应急车道肇事造成161人死亡。平均每天2.6人死于“闯灯”、86人死于“越线”、1.4人死于“不让”、0.5人死于“强占”①。行人闯红灯行为居高不下的原因在于以下四点:

1.“中国式马路”的缺陷②。主要体现在两点:一是行人通过设施较少,交通设施建设不合理。二是红灯时间超过行人等待忍耐限度,红绿灯时间分配不合理。

2.“中国式心理”的形成。行人法制观念淡薄,存在从众、侥幸心理,认为机动车不敢来撞。法不责众的心理使其认为违法者多,交警难于执法。

3.“中国式执法”的漏洞。“重管车,轻管人”成为交警执法的普遍倾向,且因为对行人的执法难度较大,交警主动纠正查处该违法行为的较少。

4.“中国式开车”③的矛盾。机动车乱闯红灯、高音喇叭催人、抢道行驶等不文明现象比比皆是。行人为在路口争取自己方便,便忽视自身安全、不顾相关法律规定闯红灯。

(二)“行人闯红灯行为”处罚的正当性

行人闯红灯行为实质属违法行为,依据如下④:

1.行为违法性,违反《道路交通安全法》第38、62条,《道路交通安全法实施条例》第38、39条的相关法律规定。

2.社会危害性,该违法行为易影响道路交通秩序、诱发交通事故。每年全国因行人违法的道路交通事故就占总数的15%⑤。

3.应受处罚性,《道路交通安全法》第89条规定,此类现象应处警告或者五元以上五十元以下罚款。

二、“行人闯红灯行为”国内外执法力度分析

(一)国内外关于“行人闯红灯行为”执法力度对比

有学者对世界上一些国家关于行人闯红灯行为的执法力度作了阐述⑥,以下列出国内外几种典型的情形:

1.国外的执法力度

(1)德国:个人信用挂钩。闯红灯记录与个人信用挂钩,主要体现在贷款利率高于他人以及不能长期贷款。

(2)美国:罚款可大可小。各州对闯红灯行为的罚款数额2至1000美元不等,情节严重者可拘留,甚至法庭解决,个人信用记录终身记录。

(3)新加坡:可判一年监禁。第一次闯红灯,罚款200新元(约人民币1000元),且第二次、第三次闯红灯,加倍处罚,最重的可判半年至一年监禁。

(4)澳大利亚:罚款数额巨大。在十字路口信号灯是红色或闪烁的红色时走过去均受处罚,对乱穿马路的行人,可以罚款200澳元(约1300元人民币)。

2.我国现有的执法力度

(1)北京:罚“带头大哥”。对带头的行人罚款10元,非机动车罚款20元。

(2)厦门:永久保留记录。对违法行人予以警告,如不听劝阻且情节恶劣,则处10元罚款。违法记录永久保存,影响贷款、考驾照等。

(3)深圳:当“临时协管”。对违法行人一律采取20元罚款,或穿上“绿马甲”做临时协管,维护交通秩序。

(4)南京:曝光告知单位。对违法行人开具20元的罚款,对拒绝罚款、不服管理者,予以曝光告知单位的处罚。

(5)浙江:严罚交通违章的“一号行动”。宁波、金华、温州等地响应2013年浙江省公安厅的“一号行动”,对于违法者处以5至20元罚款。

(二)我国现有执法力度的利弊分析

长期以来,公众对闯红灯现象习以为常,治理素来没有行之有效的对策。国内部分先驱城市出台以罚款为主的执法方式治理行人闯红灯,效果显著但也存在一定问题。

1.现有执法力度的优点

部分先驱城市以罚款为主处罚违法行人,收获不小成果。浙江杭州自2013年3月1日实行为期十个月的“一号行动”,2013年共查处行人乱穿马路违法行为11.96万起,是2012年的68倍⑦。严管之下,行人开始守规矩,违法闯红灯现象得到逐步缓解,因行人违法闯红灯造成的交通事故百分比也得到相应的减少。

2.现有执法力度的弊端

(1)罚款额度过轻。各地进行处罚时罚款多设置在二十元以下,对于大多行人而言,这样的处罚额度无关痛痒。

(2)处罚过于单一。对行人闯红灯行为处罚方式单一,除罚款以外,鲜有其他政策出台。执法人员行使权力时没有完备的法律依据支撑,执法存在误区与盲点。

(3)因罚而罚。交警街头式集中治理,因罚而罚,罚款额度不大,往往治标不治本,易造成行人不看红灯看交警的现状。

(4)处罚难度大。因违法基数大,道路情况繁杂,违法人员多借口、多纠缠,暴力抗法,执法部门“重管车轻管人”的态度等现实原因难以处罚。

(5)权力寻租。对于交警执法可能存在的“乱罚款”、“处罚不公”等现象,在破坏交警形象的同时,也让公众对治理失去以公平眼光看待的信心,执法陷入僵局。

(三)国外执法力度对我国的借鉴

国外的罚款额度普遍偏高,金额折合人民币在千元上下,如此高额的罚款让行人产生心理震慑。同时国外对闯红灯行为的处罚并不单单只局限于罚款,处罚关乎生活的点点滴滴。由一个小故事来说明国外闯红灯的处罚对生活的巨大影响:在德国一个雪夜,有人心存侥幸闯了红灯,一个睡不着觉的老太太目睹这一情景。第二天一早,这个闯红灯的德国人就接到了一个电话,是保险公司要求增加保险费,他准备换一家保险公司投保,但全德国的保险公司都已获取其闯红灯记录,对他都增加了保险费。银行也将他的分期付款期限从十五年改为十年,他的儿子的学费也不能再分期缴纳⑧。由保险公司、银行、学校等单位对闯红灯者进行再度处罚,产生更直观的处罚影响。

国外对相应的执法力度拥有完善的法律规范支持,无论是罚款还是监禁,警方在执法过程中都有法可循。如国外般的执法方式以及力度在国内实行会因其过大的力度,造成公众的抵触心理,加大执法矛盾。对国外的借鉴并不是对其现有方式力度的照搬照抄,而是结合中国国情制定合理力度的执法模式。

三、执法力度合理性的社会期待

设立行人闯红灯行为的合理执法力度,并非政府部门的独角戏,执法效果是否尽如人意,也取决于公众是否配合。在其合法性的基础上,不仅需要具备交警操作的可执行性,而且应当从公众可接受并能引以为戒的执法力度着力。本文开展对执法力度合理性的公众期待与交警倾向调查,结果如下:

(一)关于执法方式的选择

参与调查者认为惩罚性措施目前国内需要采用,但罚款处罚方式过于单一,偏向多样化方式。多数调查者认为信用惩戒为主的教育性措施优于罚款为主的惩罚性。交警认为罚款为目前应用最多、执法较为方便的处罚措施,但信用惩戒挂钩是最有力度的处罚措施,因为其影响深远,对公众威慑较大。鉴于国人对“面子”的极端重视,深圳临时协管员的处罚方式也是交警较为倾向的选择,但因目前没有相应法律支撑,只能放弃。

(二)关于罚款额度的选择

罚款是目前主流执法方式,在其额度的选择上,交警倾向于高额罚款而公众则更期待小额罚款。部分交警认为可将罚款额度提高至千元水平,让行人望罚款而生畏,减少闯红灯的行为发生。据调查,仅60%公众较为愿意接受十元以下罚款,认为经济上的处罚有就可以,此类行为不需要罚的过多。小额罚款易被缴清,过分提高罚款额度会增大权力寻租的可能性,激化执法矛盾,影响警民和谐。仅18%公众认为将罚款额度定为五十元,加大违法成本,行人衡量后减少违法行为。

(三)关于是否设置执法专门人员

据调查,八成公众认为因目前国人素质达不到自觉遵守,有约束才会做好,有必要设立专门执法人员来纠正;二成公众则认为不需要。由于警力有限等客观问题,交警认为专门在路口专门人员存在困难,但有必要在重要路口设置交通协管。同时可设置“临时协管”的处罚,在解决人力成本,有效利用资源维持秩序同时,达到执法教育效果,但因目前没有相关法律规定,这样的处罚很少实行。

(四)关于执法态度的选择

据调查,68%公众表示若可以好言相劝,便会好好配合执法。交警表示也希望在执法过程中微笑面对、和气解决,面对行人五花八门的理由,采取微笑执法远比严肃处理更有效;但因不配合甚至暴力抗法行为的存在,有时导致微笑执法已失去用处,只能严肃对待。23%公众认为太过温柔的执法一定程度上纵容违法者的嚣张本性,控制力度将降低。

四、合理的执法力度需考量的因素

执法力度关系公众能否接受处罚,以及在处罚后能否引以为戒,从而达到有效控制闯红灯行为以及让公众自觉接受制约的目的。参考张大均教授社会心理承受能力的制约因素的内容⑨,以及考虑交警现实执法中碰到的问题,合理的执法力度是将有效资源的利益最大化,须从执法的有效性、公众的可接受性、执法的可行性三方面进行考量。

(一)执法的有效性

执法有效性分为对个案执法有效性与对公众执法有效性,对改善行人闯红灯行为意义较深远的是后者。即处罚的接受者为社会大多数人而非个别人时,众人的心理接受能力变成了社会心理承受能力,因此当执法力度针对的是社会公众时,其作用更为深远。

公众闯红灯现象依靠道德的约束得不到应有的效果,实行罚款等与个人利益相关联的处罚措施对公众形成良好习惯有一定程度的帮助与引导⑩。在肯定罚款经济处罚的同时,寻求更优的处罚措施。执法是手段,力度是基准,执法措施需要为维护良好的道路交通环境服务,目的在于整顿交通秩序,提高出行安全率。交警与公众倾向设立的执法人员在目前治理行人闯红灯阶段不可少,“临时协管”人员的设立在处罚违法人员的同时,减轻人力资源消耗。同时转变执法人员态度,微笑执法达到最优化的处理结果。加强交警执法监督,使执法在公开、公正和公平的环境下进行,并将罚款所取得的罚金用于基本交通设施的完善。

(二)公众的可接受性

合理执法力度的设立是执法主体与执法相对方相互博弈的结果,并非执法部门闭门造车便能完成建构的,需要考量公众是否接受。合理执法力度不是光靠高压强制或过于随意便可持之以恒运行,需要公众在被处罚时坦然接受,被处罚后引以为戒。

1.违法成本高于违法利益

作为经济理性人,做出行为之前会权衡行为后所获利益与因该行为受法律制裁成本的关系。闯红灯的行人认为生命的价值高于一切价值,认为即使无视交通法规,机动车也应避让,且若发生事故,机动车一方也须担责。故当违法成本高于违法利益,行人便会放弃违法行为而选择遵守交规。以罚款为例,大多数公众倾向五至十元的小额罚款是因趋利避害心理而选择,选择处罚时有利于自己的方式力度。当罚款额度提升至五十至一百元时,打破公众对罚款的超低预期,但还在公众的接受范围之内,达到被处罚后引以为戒的目的。还可以通过社会服务性处罚等途径使公众意识到所要付出的违法成本将高于违法所得利益。

2.增强依法责众的公平感

法不责众心理导致行人闯红灯行为愈演愈烈。执法稍有偏颇便会让被处罚者不服。公众接受处罚并不难,难在让其无异议地接受处罚。依法责众并非因指标或文件引起的“运动式”执法,而是向“常态化”发展的结果。加大处罚力度,无论行人或非机动车,只要违反交规,便依法处罚,不因人数多寡便放松尺度或因舆情偏向便执法偏颇。必要时也需“枪打出头鸟”,对具有鼓动性的带头闯红灯者处以最高处罚,此处的带头者应以是否为第一个闯红灯为标准。利用行人不想成为“带头大哥”的心理,使其在红灯面前停下脚步。对跟随者也进行处罚,但处罚力度稍低于带头者,消除违法者的投机心理,也平衡处罚所带来的心理倾向。

(三)执法的可行性

执法力度的合理性还需考量其在实际执法应用过程中的可行性。

1.合理执法力度降低闯红灯意愿

公众对出行安全的需求是放在首位的,执法也是为维护安全通畅的道路交通环境。当闯红灯行为成为大部分公众出行的选择时,道路交通环境将呈现出混乱危险的状态,与公众的出行安全需求相违背。因此当交警的执法与公众的出行需求越一致,其可行性越高。即合理执法力度使公众违法闯红灯的意愿越低,罚款等的正式惩罚和通知单位等的羞愧惩罚会减弱闯红灯意愿。

2.执法规范化避免公众不信任

是否存在“滥罚款,吞罚款”现象?处罚是否只对普通老百姓有效?是否可以拿钱找关系销处罚记录?此类问题都是公众所担忧的。要消除公众担忧,就要从执法者的执法行为入手。交警在对违法行为处罚时,必须牢记法定性、程序性、公正性、互动性四性特征,依据法律法规以及内部规定进行处罚。

3.规范自由裁量权更显人性化

处罚违法行为时,交警以事实为依据,法律为准绳,综合考虑行人闯红灯的事实、性质、情节以及造成的社会危害程度等情况,做出与之相适应的处罚。立法上不能穷尽所有可能,闯红灯的背后都有着行人不是理由的理由,当然也存在特殊紧急情况,交警在处罚时应灵活机动,因人因事做出更有成效的管理,已达到事平心也平的效果。

五、合理力度的执法模式构想

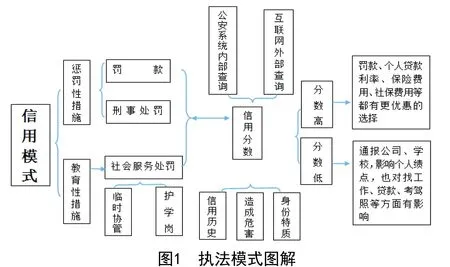

基于上文对执法力度三方面因素考量,为更好治理行人闯红灯行为,需明确执法力度裁量基准,仿照驾驶证扣分模式,为每一位公民设立信用分数,建构合理力度的以诚信记录为基础的惩罚性措施与教育性措施相结合的信用执法模式(以下简称信用模式)。在信用执法模式运用中体现执法力度的合理调控。

(一)执法力度裁量基准设计

1.处罚方式的选择

(1)惩罚性措施。1)罚款。随着经济发展,2003年制定的《道路交通安全法》的处罚额度已不适应当今经济,公众趋利避害心理而选择的小额罚款不痛不痒,部分交警认为将罚款额度急剧提升至千元水平过于严重。笔者认为,对于第一次罚款的额度应控制在五十至一百元之间,且因违法次数的不同,提升相应罚款额度。2)对于造成严重后果的违法者,需依法追究刑事责任。人车相撞,根据过错程度划分责任,若机动车没有过错,承担责任不超过10%。

(2)教育性措施。社会服务处罚属教育性措施,意在让被处罚者参与交通临时协管或是护学岗工作,体会闯红灯所带来的危害性。被处罚者担任的交通临时协管须与交管部门设立的交通协管加以区分,例如身着不同颜色马甲。护学岗则是在上下学路口维护交通秩序,保障学生出行安全。处罚并非只局限于及时处罚,可由行人在一定时间范围内选择,避免以要事在身等借口逃避处罚或与执法者产生矛盾,暴力抗法。临时协管旨在通过维护交通秩序,制止闯红灯行为再犯以及告诫其他行人,并非要求被处罚者抓到下一个替代者,避免协管人员为早点结束处罚恶意放纵行人闯红灯,背离最初处罚宗旨。

2.自由裁量权细分

为规避因自由裁量权所带来的同案不同罚,处罚幅度过大或随意等问题,提高执法人员执法水平、规范执法队伍建设,建立严格的责任追究制度,并针对四方面的执法问题——因数而异、因人而异、因事而异、因度而异设置执法力度裁量基准。

(1)因数而异。第一次闯红灯,可进行五十至一百元的经济处罚,或由违法者选择当临时协管一小时来抵消经济处罚,信用分数扣一分;第二次,处罚额度在一百至一百五十元,并处做临时协管一小时,信用分数扣两分;对于三次以上违法者,处两百元以上罚款,并处做临时协管两小时,信用分数扣三分。若因闯红灯引发交通事故造成严重后果者,依法追究刑事责任。

(2)因人而异。此项分类中的因人而异,是指年龄段的不同或是智力发展水平的不同。未成人、弱智、精神病患者,处罚应以责令监护人严加看管为主。老年人普遍较为节俭,处以罚款处罚更会引起其重视,并引以为戒。对青壮年经济上的处罚远没有做临时协管等处罚有效,维护交通的同时又对其有教育作用。

(3)因事而异。交警在处罚时应对不同原因引起的闯红灯行为加以区分。对耐烦不住、别人闯我也闯等原因者严惩不贷;但若存在性命垂危等紧急情况,在当场处罚上应稍加放宽,责令其三日内前往所属公安机关说明情况,根据情况予以相应处罚。在处罚方式以及力度上具有人情味,公众接受也更容易。如若引发交通事故,便需接受交通部门的调查与处罚。

(4)因度而异。因其闯红灯的影响程度来区分处罚方式与力度。处罚过程中存在以下情况,应从重处罚:1)产生严重后果的,如造成严重交通事故;2)作为带头人的;3)多次违反屡教不改的;4)妨碍执法人员执法的。而存在以下情况,则不予处罚:1)十四周岁以下的,不予处罚,责令监护人严加管教;2)精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候闯红灯,责令监护人严加看管和教育;3)其他情形。存在以下情况,从轻或减轻处罚:1)十四至十八周岁;2)盲人或者又聋又哑的人;3)七十周岁以上;4)红绿色盲者。

(二)执法模式的整体建构

建构合理力度的执法模式,设立信用分数,对违法行为采取相应处罚并扣分,不同信用分数影响处罚的选择与力度,如图1所示。信用模式中的信用分数主要由闯红灯的信用历史、造成危害、身份特质综合决定,这三个维度包含的内容举例如下:(1)信用历史:之前因闯红灯被处罚的历史;(2)造成危害:因闯红灯是否造成严重后果;(3)身份特质:指公民的年龄、心智等因素。个人信用分数的查询可分为公安系统内部查询与互联网外部查询,方便交警处罚,也方便公众个人查询。

1.信用分数标准

信用模式采取扣分制度,信用分数满分为十分,分为A-D四个等级。最高等级A为十分,B为八至九分,C为五至七分,D为五分以下。行人本就该遵守交通秩序,故A等级应为常态现象,考虑目前行人违法闯红灯现象严重的现状,为鼓励满分的目的,A等级的行人涉及罚款、个人贷款利率、保险费用、社保费用等都有更优惠的选择;信用分数低则分为B-D三个等级,例如,B等级的行人罚款数额等将会比A等级高;对于C等级的行人,开始将闯红灯的违法记录通报公司、学校,影响个人绩点;对于D等级的行人,将会对找工作、贷款、考驾照、个人贷款利率等方面有严重影响。此外,为鼓励行人遵守交通规则,B-D三个等级的行人如若在三年内不再做出闯红灯行为,则可以上升一个信用等级,以此类推,D等级升为A等级需要九年。

2.实际执法操作示例

以对某一“闯红灯行为”执法为例:在路口设有执勤人员,一是为维护交通,二是对违法者处罚。考虑目前警力欠缺的现状,可由上文提到的交通协管与临时协管协助执法,但他们并无处罚权,只是协助交警执法。如此,一位交警可负责的路口区域便可相应增大,减少警力支出。执勤人员维护交通秩序,对闯红灯行为加以制止,当存在不听阻拦,执意闯红灯者,由交警进行处罚。违法者为一人,根据信用模式处罚;违法者为二人或二人以上,带头者处罚最严,跟随者次之。交警进行处罚时,记录被处罚人的相应身份信息,移动执法终端进行信息录入;对于被处罚人,须告知处罚的事实、理由以及依据。罚款处罚的,需开具统一制发的罚单;而限定被处罚者应当自收到罚单之日起二日内,交至所属交管部门,交警不进行收缴罚款的工作;交管部门应当自收到罚款之日起二日内将罚款缴付指定的银行。做出其他处罚措施的,如临时协管,应限定被处罚人在三日内到所属交管部门接受处罚。相应的信用扣分信息应以短信形式通知本人,并告知其所处信用额度内的各项事宜。

六、结语

行人闯红灯行为已成为阻碍改善交通现状的绊脚石,此陋习存在良久,不是说改变就能改变。治理违法闯红灯这一现象是一个过程,现在处于治理的开始阶段,各类困难不断显现,现阶段的治理进度缓慢,但长期对该类行为坚持治理,收益将颇多。

为改善目前行人闯红灯行为的现状需要与基本交通设施的完善与交通安全、规则意识建立结合起来。但因为目前处于公共尚未形成遵守交通法规习惯的状态,要改变行人闯红灯的现状,需要投入各种监管措施去调控。笔者认为,建构合理力度的“以诚信记录为基础的惩罚性措施与教育性措施相结合的信用执法模式”是可行的。综合考量执法力度合理调控的因素,在信用模式中明确力度裁量基准,为交警道路交通执法提供一定借鉴意义。

[注释]

①今年前十月798人死于闯红灯[N].南方周末,2012-12-03.

②乐华.谈”中国式过马路”的杭州治理模式[J].公安学刊——浙江警察学院学报,2013(5).

③侯晓娜,温玉斌.“中国式过马路”乱象的成因及治理意见[J].传承,2013(2).

④乐华.谈”中国式过马路”的杭州治理模式[J].公安学刊——浙江警察学院学报,2013(5).

⑤佚名.中国因驾驶员和行人违章导致的交通事故约占九成[EB/OL].新华网,2008-5-25.

⑥向玉萍.各地开罚“中国式过马路”北京罚“带头大哥” [EB/OL].人民网,2013-4-11.

⑦谢晓颖,陆海峰.杭州交警去年查处“中国式过马路”11.96万起[N].今日早报,2014-1-27.

⑧德国人闯红灯之后的故事[EB/OL].http://blog.sina.com.cn/s/blog_8698beee0100toax.html.

⑨社会心理承受能力的制约因素分为社会刺激与主体心理基础.

⑩王若松.行人闯红灯罚款有助形成好习惯[N].齐鲁晚报,2012-10-26/2014-12-2.