多元理性:“一家两制”与食品安全社会自我保护的行为动因

2016-01-13周立,方平

多元理性:“一家两制”与食品安全社会自我保护的行为动因

①

周立方平

[摘要]食品安全威胁下,农户和消费者都不约而同地采用了“一家两制”的方式进行自我保护。单一经济理性无法对这一现象做出充分解释,由于人们的经济交换行为嵌入在自然本能及社会互动之中,家庭经济行为在实践上遵从的是包含生存理性、社会理性和经济理性在内的多元理性。从食品安全“一家两制”现象中,可以看到不同理性组合的考量下,“个体自保”和“社会共保”等基于食物交换的新型社会关系正在形成,多元理性引导下的社会自我保护运动正在出现。

[关键词]多元理性; 经济理性; 一家两制; 食品安全; 社会自我保护

[收稿日期]2014-06-05

[基金项目]本文是国家自然科学基金“食品安全威胁下的一家两制与社会自我保护研究”(项目编号:71373269)的阶段性研究成果。

[作者简介]周立,中国人民大学农业与农村发展学院教授、博士生导师,邮编:100872;

方平,中国人民大学农业与农村发展学院硕士研究生。

①中国人民大学潘素梅、徐立成、杨轶尘、李彦岩参与了本文的调查与讨论,特此致谢,但文责自负。

食品安全问题的治理主体是否仅限于政府和市场?作为第三部门②第三部门(The Third Sector)是指除政府等公共部门以及企业等私人部门之外的社会组织。详细的定义可参阅俞可平. 中国公民社会:概念、分类与制度环境.《中国社会科学》2006年第1期,以及何增科.公民社会与第三部门研究引论.《马克思主义与现实》 2000年第1期,等文献中的讨论。的社会组织能够扮演什么角色?卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)运用“脱嵌”和“双向运动”等概念,阐明了社会在面临市场扩张的侵害时,会采取自我保护[1]。这为我们认识食物体系变迁,提供了来自第三部门的视角。在食品市场“脱嵌”于自然和社会关系的背景下,社会自我保护正是“双向运动”的重要表现。根据笔者的课题组于北京、河北、甘肃等地完成的600多份调查问卷,在食品安全威胁下,食物体系的社会参与者正在采取行动,约30%的农户认为自己已经进行了“一家两制”③笔者首先区分了食物体系的A模式和B模式。A模式是贯彻资本逻辑的逐利性农业生产模式,B模式是贯彻生命逻辑的为生活而生产的农业模式。详细的内容参见文献[5]。在此基础上,笔者基于调研观察,认为食品安全存在“一家两制”现象。一方面,农户在食品生产过程中,区分自家消费的食品(B模式)和供应市场的食品(A模式)。另一方面,城市家庭会在在农贸市场、普通超市等主流食品消费渠道之外,开辟出替代消费渠道。详细的内容参见文献[2]。的差别化生产;有57%的农户和73%的消费者采取了“一家两制”的差别化消费。可以观察到,以“一家两制”为特点的社会自我保护运动正在悄然兴起[2]。

值得注意的是,目前的社会自我保护现象,主要以家庭为基本行动主体。这一方面与波兰尼所强调的以政府为主导、以立法为标志的自我保护有明显区别;另一方面也表明,家庭层面的自我保护正在促成食品交换体系中新的结构性互动关系,从实践层面上通过有限市场的有限努力,回应来自系统层面的无限市场带来的食品安全威胁。

本文尝试将问题进一步聚焦,着重分析食品安全社会自我保护的行为动因。一般而言,理性假设因其简明清晰的特性,成为社会科学探讨主体行为意义的必要起点。而在对人类交换行为的研究中,理性“经济人”假设几乎取得了公理性地位。本文将在与之对话的基础上,拓展该假设,认为食物交换蕴含丰富的自然和社会意义,家庭的选择并非只出于单一的经济理性,在食品安全威胁下发生的社会自我保护行为更是如此。

叶敬忠在对巢状市场的研究中发现,城市家庭通过重建有边界的信任网络,根据互惠原则获取安全的农产品[3],这体现了经济考虑之外的社会动机。笔者调研的“一家两制”现象中,农户分别依照家计和逐利的行为原则,进行食品的差别化生产和消费;城市家庭也通过各类重建城乡社会关系的“农消对接”模式,开辟差别化消费渠道,以保障食品安全。这背后显然不仅有经济理性驱动,也强调了以确保家庭食品安全为行动起点的生存理性,以及维持熟人社会内部互惠关系的社会理性。

因此,本研究以家庭食物经济行为为主要研究对象,提出多元理性概念,建立多元理性行为矩阵,并论证其作为“一家两制”与食品安全社会自我保护行为动因的合理性。文章的结构安排如下:第二部分讨论多元理性概念及其理论来源;第三部分从多元理性的内在逻辑和食品交换体系的互动层级两个维度,构建多元理性行为矩阵;第四部分以食品安全威胁下的“一家两制”现象为例,说明由多元理性主导的行为,促成了新的社会关系,最终引起社会自我保护现象的出现;第五部分为结论与讨论。

一、多元理性:单一经济理性的拓展

对于理性的界定,不同的研究范式持有不同的观点。本文仅希望从这些对话中,找出解释食品安全社会自我保护现象的方法。

主流经济学视野中,市场主体都在依据经济理性行事。但该观点不仅削弱了理性作为人们行为动因的解释力,还诱发盲目追求经济利益最大化的行为[4]。具体到食品交换领域,一方面,当追求经济利益成为最主要的行动目的时,家庭按照其他动机进行自我保护,会被认为是非理性的。很明显,这种基于单一理性经济考量的结论,不符合家庭决策的基本实践。另一方面,单一的经济理性使食品的商品属性被过度强调,而生存必需品、准公共物品、信任品等自然、经济和社会消费属性却被系统忽视,从而引起人们盲目追求经济利益的生产和消费行为,诱发食品安全问题[5]。

鉴于上述两点原因,本文需要拓展人类交换行为的单一经济理性假设,使社会科学研究更符合实践逻辑。被誉为经济学良心的诺贝尔奖得主阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)认为,人们具有对自身行动目的、偏好、价值的合理审查能力(Reasoned Scrutiny)。因此,理性(Rationality)不仅是为了追求既定目标,也用于评价目标本身的“合理性”(Rational)[6]。而詹姆斯·科尔曼(James Coleman)进一步使用“合理性”论证人们的“有目的的行动”(Purposive Action),即个体在社会互动中,尽可能“合理”获取包括社会、政治、文化、经济在内的多元效益的行为过程[7]。

在此基础上,本文提出:在食品交换领域,人们能“合理”认识到,其经济行为嵌入在自然本能和社会互动之中。家庭的食品生产、交换与消费,不是基于单一经济理性的,而是贯彻了多元理性(Multiple Rationality),其中至少含有生存理性、社会理性和经济理性这三个层面。

(一)生存理性:人类的基本生存动机

生存理性强调,在任何环境中,人类行为的出发点都是本能地满足食物需求。这既包括数量上的满足——吃得饱足,也包括质量上的满足——吃得健康。人类历史的绝大部分时期都处在食物短缺的状态中。因此,对食物获得的问题,学界从行为动机上已做了必要说明。但在食物进入过剩时期后,对食物质量满足问题的理性行为分析则显得不足。

虽然生存理性因并未体现经济利益最大化的诉求,而往往被认为是偏离“经济人”假设的非理性行为[8]。但是,从常识来看,人的生存首先需要足够的食物。在亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)的需求金字塔中,人类最基本的行为目标就是满足食物需求。当人们被饥饿感完全控制时,所有的合理行动都本能地指向如何得到维续生存的食物[9]。恩格尔定理也表明,食物是生存的必需品,人类对食物的消费具有刚性。詹姆斯·斯科特(James Scott)的研究认为,只要能保证最基本的食物需求,处在食物短缺威胁中的人们就能接受与经济理性相左的制度安排[10]。可见,将“吃饱”视为行动起点的生存理性行为在现实中广泛存在。

本文进一步认为,由于理性能在现实中不断演化[11],生存理性同样可以在食品安全威胁下,完成从“民以食为天”到“食以安为先”的转变。随着饮食结构的改善,人们更多地开始考虑“吃得健康”,进而理性地提出对食品安全的要求。因此,家庭对有机蔬菜和进口奶粉等食品所表现出的偏好,就已超越了单一的经济理性。其中的决策机制,应被视作生存理性的高级表现。

(二)社会理性:从家庭到社会的互惠动机

社会理性认为,人们在社会网络中所采取的互惠行为,是为了维持人际之间的有序交往[12]。行为主体的互惠动机,既是受社会结构影响的结果,也能主动地对社会结构产生影响[13]。在此过程中,互惠行为的取向不仅是自利诉求,还会表现为对公平、正义、爱国等利他价值的追求[14]。在现实中,互惠行为具有边界性。根据个人与社群联系的紧密程度,可将其分为“亲缘利他”与“互惠利他”[15]。

考虑到中国社会网络的差序格局特征,理性主体的“亲缘利他”将是本文关注的重点。它指有血缘关系的主体为其亲属提供的无私帮助。由于共享基因的关系,个人将减少与亲属的竞争[16]。在这个层次的理解中,社会理性表现为个体出于种群生存繁衍的考虑而产生的合理化行为。具体到食品交换中,在家庭范围内,个人对于安全食品的追求都有基于“亲缘利他”的考虑。

在村落、社区以及类似的熟人社会中所存在的“互惠利他”则强调,人们出于未来回报的考虑,提供当下的投资性帮助[17]。针对人们进行社会合作、财富分配决策等行为的研究表明,“互惠利他”行为既是人类求生与进化的本能反应,也是渴望公平与正义的体现,说明了人们在追求自利的同时,也兼顾他人的需要,并主动为个体与群体间的沟通合作搭建桥梁[18-19]。本文将基于这个动机,分析有边界的替代食物体系出现的合理性。

(三)经济理性:市场经济中的逐利动机

经济理性是主流经济学对理性行为的解读。在“目标—手段”范式下,经济理性指在自由竞争的市场中,在一定条件约束下,自利的“经济人”希望自己的经济利益越大越好[20]。但丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)以及弗农·史密斯(Vernon Smith)的研究都表明,人们的实际决策与“经济人”模型并不一致[21-22]。

作为回应,经济理性提出了“生态进化”的研究范式[23-24]。一方面,经济选择的环境以根本的不确定性为特点,且个体的知识是有限的[25]。因此,“经济人”要不断进化出适应性的经济行为[26]。这客观上加快了逐利的经济活动“脱嵌”于社会关系的进程。另一方面,市场社会环境的形成会进一步刺激人们的逐利动机[27]。来自实验经济学的观察认为,市场结构的建立甚至可以让零智力的虚拟交易者产生追求自身利益最大化的行为组合[28-29]。

同理,在漫长的市场化过程中,人们出于经济理性的考虑,一方面主动将食品与自然环境以及社会系统的联系割断。另一方面,逐利性食品体系的建立,又反过来深刻地改变着人们对食品本质属性的理解以及对农产品生产和消费的认识。随着中国的发展进入市场社会阶段,许多家庭已将获取经济收益视为食品交换的重要动机。因而,本文将经济理性视为多元理性的一部分,以此对家庭在市场中的逐利性食品交换行为进行合理化说明。

二、多元理性行为矩阵

从以上研究综述可知,理性已不再局限于说明单一经济利益驱动的行为,而更多地用于解释主体合理且具有多元目的的行动。具体到食品交换领域,则至少包括了三个方面,一是满足基本食物需求的生存理性,二是满足社会交往需求的社会理性,三是满足市场逐利需求的经济理性。此划分构成本文分析的支点,使单一理性拓展为多元理性。

基于此,下文将进一步讨论多元理性内部存在怎样的逻辑联系,以及家庭在食品交换体系中将如何追求多层面的理性需要。随后,利用这两个维度的分析,构建食物交换体系中的多元理性行为矩阵。

(一)多元理性的内在逻辑联系

多元理性至少包括了生存理性、社会理性和经济理性三个层面,它们之间存在着紧密的逻辑联系。但在现有分析中,对于这种逻辑的描述存在不同看法。

一种观点认为,三者存在纵向的递进关系。只有生存理性得到满足之后,主体才有能力追求社会理性和经济理性[30-31]。另一种观点认为,三者的关系表现出横向递进的特点。即随着时间的发展,生存理性的体现将会减少,而社会理性和经济理性的体现将会更多。例如,文军在对当代中国农民外出就业原因的分析中,就提出农民理性选择具有多样性的观点。随着时代的进步,农民工外出就业的动机完成了从生存理性到社会理性的跃迁[32]。

为说明食品交换系统中家庭多元理性的内在逻辑关系,需要再次强调理性的核心特征,即理性主体对其行为具有合理审查能力,可以对多元理性的各个具体层面进行判断和平衡。据此,本文认为,多元理性不仅含有纵向或横向的递进关系,更体现为行为主体基于合理审查能力所同时提出的多层面的理性需求。

一方面,就三个层面的重要性而言,多元理性内部确实存在递进关系。从人类社会演进的历史图谱和人们的基本需求层次来看,生存理性均处在最根本的位置。它所表达的人们对食物的本能需求,必然是理性行动的根源。其次是社会理性,即强调人际间的合作、互惠、利他行为,这些都是构成人类社会所必须的要素。再次,经济理性所强调的个体利益最大化,可以说明人们在市场竞争中行为动机。但经济理性受到前两个层面的支配,处于多元理性的最外层。

而另一方面,对于主体的行为而言,多元理性是一个整体性的逻辑起点。家庭先根据合理审查能力,在与社会的互动中,对生存理性、社会理性、经济理性进行权衡,从而为行动赋予多元的意义。当行动组合带来的未来总效用大于当前的总效用时,家庭就会采取具体行动。这些行动相互之间只需以一种有说服力的、成体系的方式完成连接,便可以视为符合多元理性的行为集[33]。

(二)食品交换体系中的互动层次划分

多元理性在应用到具体问题的分析时,需要讨论主体所处的具体互动情景。马克·格兰诺维特(Mark Granovetter)就认为,人们有目的的行为实际上嵌入在真实的社会系统中[13]。因而,家庭对于生存理性、社会理性、经济理性的判断,也只有在具体交换环境中讨论才有意义。因此,本文根据家庭与食物交换体系的亲疏关系,将该体系划分为三个层次(参见图1)。

其一,家庭内部的交换。在詹姆斯·科尔曼关于社会交换行为的分类中,除了市场交换之外,还存在其他类型的交换,而后者的目的并非为了追求货币收益的最大化[7]。同理,在食品交换体系中,虽然参与其中的家庭都是有行动目的的,但在市场交换范围之外,大部分食品的交换并非为了追求经济收益,而家庭内部的交换显然是其中的一类。

其二,家庭与熟人社会的交换。如同《乡土中国》中费孝通所指出的,每个社会成员处在其社会影响所辐射的圈子的中心,被圈子的波纹所推及的人们会与之发生联系[34]。此时,人们会形成相对的价值判断标准,以尽可能追求其所处的“可伸缩”的群体利益最大化。在食品交换体系中,熟人社会层级也具有相似的特点。一方面,家庭的行为客观嵌入在熟人社会中,亲戚朋友、街坊邻里之间的食品互赠也成为必然[35]。另一方面,熟人社会的辐射圈可依据家庭的利益进行调整。特别是生活在城市的家庭,其邻居的改变、朋友圈的扩展都可以选择。这种建立新的熟人社会的能力对食品安全有重要意义,尤其表现在对于信任体系的重构上。

其三,家庭与匿名社会的交换。这种食品交换模式最早可以追溯到资本主义农业兴起的时代[36]。而如今,它几乎完全成为食品交换的代名词。大量的食品通过现代化的组织体系,完成跨越时间和空间的市场交换,生产者与消费者的互动更多地通过货币完成连接。信息不对称成为家庭与匿名社会交换中的最大障碍。

(三)多元理性矩阵的构建

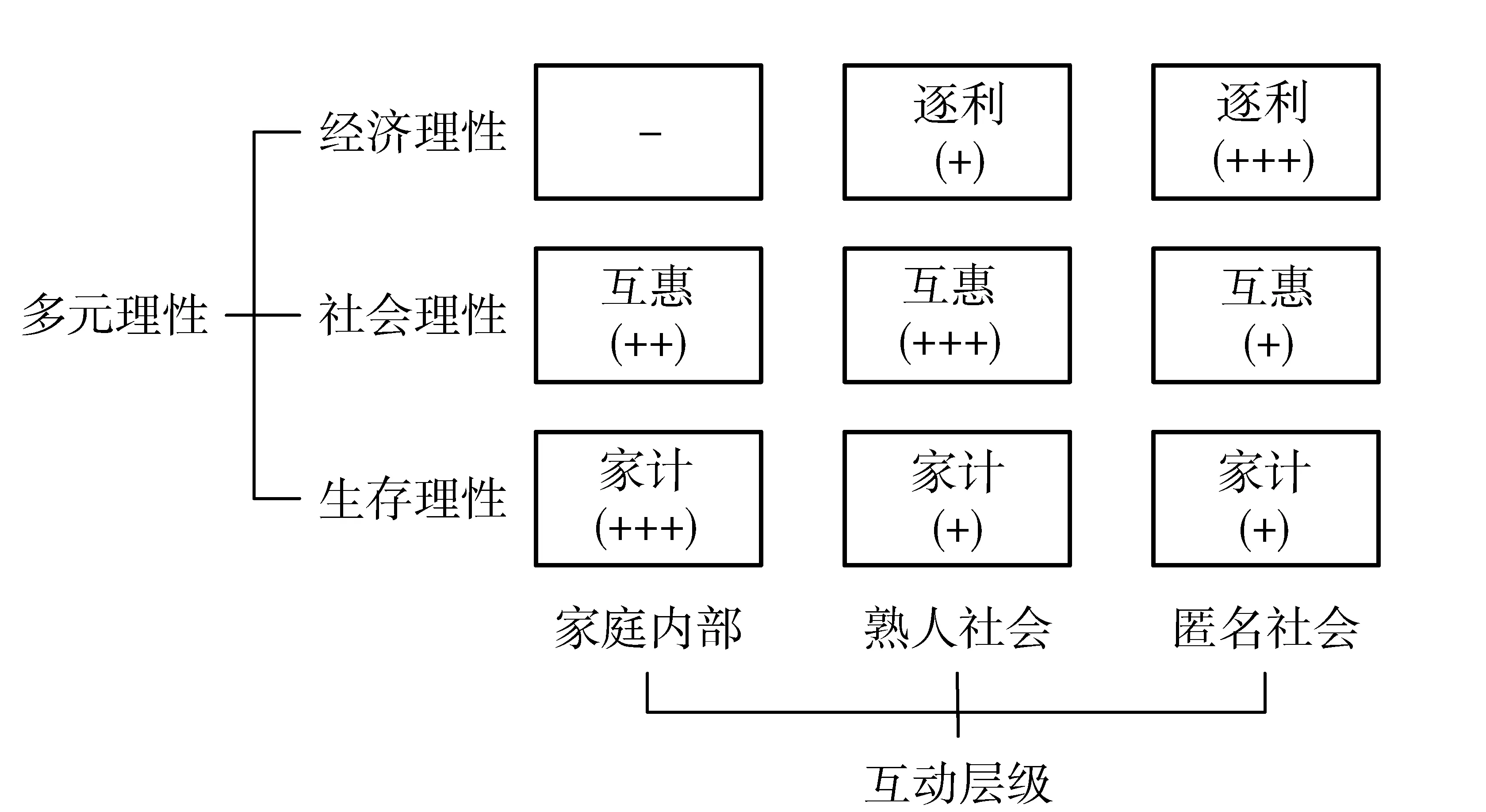

从多元理性的内在逻辑结构和家庭与食品交换体系的互动层级这两个维度,本文尝试构建针对食品交换体系的多元理性行为矩阵,如图1所示。

图1 食品交换体系的多元理性行为矩阵 注:图中的“+++”表示在该互动层级内,家庭最常见的行为,“++”表示重要行为,“+”表示行为在一定条件下存在,“-”表示行为很少出现。

图1中的矩阵描述了多元理性与社会互动层级进行组合,并构成家庭行为的过程。从纵向看,多元理性包括了生存、社会、经济三个层面。从横向看,根据现有的食品交换体系,家庭的互动对象,由近及远依次为家庭内部、熟人社会和匿名社会。由此,家庭的多元理性选择在具体互动层级中,将构成一组行为的基本价值判断,并最终转变为行动组合。

首先,对于家庭范围内的交换,人们根据生存理性和社会理性,必然会将家庭成员的食物数量和质量安全放在第一位,进而产生了家计行为与亲缘互惠行为,即以家庭成员的生计延续、健康安全为出发点所产生的行为组合。

其次,家庭根据社会理性,在熟人社会中,以互利互惠的原则进行交换。值得注意的是,熟人社会的边界可以根据家庭的利益需要而改变。而且,家庭的利他行为是一种希望得到他人回报的投资。回报的方式可以是多样的,主要以非货币的形式表现。在这个互动层级中,虽然家计和逐利行为也有所体现,但互惠的动机还是占主导地位。

最后,家庭在与匿名社会的食品交换中,更多体现为经济理性主导下的逐利行为。这种情况在市场环境中最为普遍,尤其是工业化农业体系建立之后,食品的多元属性逐渐被以货币为媒介的交换系统分解,成为单一属性的廉价商品。而逐利的交换过程中,信息不对称难以避免,并使得食品质量安全难以保障。此时,家计行为和互惠行为也将在家庭与匿名社会的互动中部分体现。

从食品交换体系的多元理性行为矩阵中可以发现:首先,生存理性和社会理性主导的行为贯穿了所有食品交换层级,但在市场社会中,家庭与匿名社会互动中的经济理性被突出强调,逐利已成为最主要的交换动机。其次,随着互动层级的增加,需要家庭投入更多的精力,在多元理性的各个层面进行权衡,尤其是在食品安全威胁下,需要做到“八面玲珑”,以保持家庭的总效用最大化。最后,熟人社会边界的可延展性,使匿名社会向熟人社会的转化成为可能。尤其在小范围的市场交换中,主体间的相互信任关系一经建立,逐利行为将随之转化成为互惠行为。这一特点有助于解释食品安全自我保护中由“个体自保”向“社会共保”的转型。

三、“一家两制”:多元理性主导的食品安全社会自我保护

作为一个联系实际的论证,本文将用多元理性概念对农户和城市家庭在食品安全威胁下所采取的“一家两制”行为进行分析,并由此解释社会自我保护现象的出现。科尔曼的社会选择理论建立了连接整体主义和个体主义的方法论,并提出“宏观—微观—宏观”的多元命题系统[7]。图2说明了食品安全社会自我保护在该系统中的形成机制。

图2 食品安全社会自我保护行为的形成机制

在图2中,最上方的箭头表示宏观水平的命题,说明食品安全威胁在系统层面促成了社会自我保护。余下的三个箭头则代表三个依次关联的命题:第1命题表达了宏观社会特征对个体特征的影响,即随着食品安全威胁的不断加深,家庭开始将单一理性拓展为多元理性。第2命题包含的自变量和因变量都在刻画微观层面的个体特征,即农户和城市家庭依据多元理性的行为逻辑,自发地采取“一家两制”的形式,进行“个体自保”,以应对食品安全威胁。第3命题说明,个体的特征将汇总并形成社会特征,当“一家两制”的趋势以相互依赖的行动结构出现在系统层面,便促成了食品安全社会自我保护现象的出现。

该命题系统的起点和终点一直关注宏观问题,但在推理过程中却可以细致到微观水平,聚焦个体行为的因果关系。下文的讨论将侧重于对第2命题的分析,以证明多元理性作为“一家两制”以及食品安全社会自我保护的行为动因的合理性。

(一)食品安全威胁与多元理性

随着市场制度在包含自然和社会意义的食品领域逐步建立,单一经济理性开始主导食品交换系统。逐利行为在增加食品供给和提高流通效率的同时,也极易在信息、信任、监管不足的条件下,使每个参与其中的个体陷入乔治·阿克洛夫(George Akerlof)所说的逆向选择困境[37]。

在生产环节,由于食品质量是农户的个体信息,消费者只能根据市场的平均质量出价,导致安全食品难以被识别。而为了在既有的市场价格空间中盈利,单一经济理性主导下的农户常以过量化肥和农药等资本品代替劳动投入,生产不安全食品,构成食品安全威胁的发端。

在消费环节,单一经济理性主导下的城市家庭,对食品的要求,不仅要廉价,还要购买方便,品相好且口感上佳。但实际上,消费者的这类行为,既为不安全的食品创造需求,迫使安全食品退出市场,也将为不安全食品生产行为所带来的风险买单。

双方如此反复互动的结果便是食品市场失灵,加之政府在信息不对称条件下,同样出现监管失灵的状况,最终诱发“劣食品驱逐良食品”的现象出现,食品安全事件开始集中爆发。在这样的背景下,一部分农户和城市家庭开始反思,重新发现食品内在的自然和社会价值,逐渐将单一理性拓展为多元理性,并通过多元理性主导下的实际行动,在食品交换系统中寻求家庭层面的“个体自保”。

(二)多元理性主导下的“一家两制”

1.农户的“一家两制”行为

在现有食品交换系统中,农户对食品质量具有先导性的影响。面对食品安全的威胁,农户从多元理性出发,采取“一家两制”的自我保护行为,追求家庭总效用最大化。而农户的家计、互惠行为与逐利行为,在不同食品交换层级中并行不悖(参见图1)。

一方面,农户在家庭范围内的生产和消费决策以生存理性为主导,即首先考虑为家庭成员准备充足且安全的食物。因此,农户需要留下一部分“保命田”,按照家计原则和亲缘互惠原则,仅仅为家庭内部生产安全的食品。期间,从选育种子到田间管理,直至最后的采摘和储存,都会投入从经济理性角度分析完全不合理的高成本[38]。但在农户看来,这些行为能让家人得到安全且符合当地饮食习惯的美味食品,并使自己与自然之间的超越经济利益的联系得到延续。

此外,农户在熟人社会的交换活动还体现了社会理性。在村庄内部,农户在自家庭院生产的安全食品如果出现剩余,邻里之间会进行相互馈赠。而随着巢状市场等“农消对接”形式的出现,部分城市家庭开始与农户建立信任关系,并尝试嵌入后者的熟人网络。他们之间的交换动机从逐利过渡到互惠,农户的安全生产渐渐得到物质和精神上的支持。

另一方面,农户在面对匿名社会时,大多采用逐利的行为原则。在整个生产流程中,农户需要充分考虑工业化农业为其增收带来的益处。虽然这一生产模式必然带来负外部性,例如潜在的食品污染,以及过量投入石油化学品所引起的农业生产环境退化。但在权衡食品交换过程中的信息不对称,以及客观存在的城乡之间、产业之间的收益率差距之后,农户还是会更偏向选择资本替代劳动的工业化农业,使低成本但难以保证安全的农产品被大量生产。

2.城市家庭的“一家两制”行为

在多元理性的主导下,城市家庭食品消费的“一家两制”模式表现为,一方面,由于家庭与匿名社会的交换难以避免,其选择行为大多依然遵循经济理性。但另一方面,家庭开始更偏重生存理性和社会理性,并在食物购买的渠道和品种上,呈现出以食品安全为首要考虑因素的多元化趋势。以下讨论其中两个最突出的表现形式(参见图1)。

一是城市家庭出于生存理性的考虑,部分放弃其与匿名社会交换时所表现出的逐利性,转而采取以确保家庭成员食品质量安全为首要目标的家计行为。越来越多的城市家庭迫切地希望吃上安全食品,但其中的大部分无法和农户一样,对食品的安全性进行全流程监管。因此,基于家计原则的城市家庭自我保护,需要家庭支付较高的经济成本,并主要以消费市场上可供选购的安全食品的方式实现。例如购买经过食品安全评价体系认证的有机食品。而通过参与式保障体系(PGS)完成认证的安全食品,也因其特有的优势开始受到城市家庭的关注[39]。

二是重新强调生存和社会理性的城市家庭,尝试重建熟人社会交换系统,以保障食品安全。作为对食品安全威胁的回应,许多城市家庭开始将发生在匿名社会的交换行为重新嵌入具有可延展边界的熟人网络之中,将信息不对称引起的逆向选择问题,通过新建的信用机制加以解决,并让社会理性下互惠交换发挥保证食品安全的作用。值得注意的是,由于这种嵌入的不完全性,匿名社会交换中的经济理性依然存在,并最终使得家庭表现出家计、互惠与逐利的混合行为。

例如,在新型的替代性食物体系(AFNs)中,食品就在有边界的社会网络中完成交换。具体而言,在社区互助农业、巢状市场、有机农夫市集等模式中,家庭的参与行为混合了家计、互惠原则和逐利原则。交换双方的相互信任程度对行为决策起重要影响,在高度信任的关系中,互惠交换将会更多地出现[40]。反之,交换就会更多地体现出逐利性。

而在传统的食品流通渠道,同样存在类似的现象。笔者在对居民家庭食品消费行为的调查中发现,在小规模的集市和农贸市场中,熟悉本社区市场的家庭,往往与摊主保持着良好的互动,并基于新的地缘关系建立起信任网络。消费的一方在购买食品时很少议价,出售的一方则用自己的信誉保证食品安全,并为其预留品质更好的产品。家庭的多元理性体现在的互惠交换的过程中:虽牺牲了部分直接的经济利益,但却用很低的成本保障了自己和家人能消费到相对安全的食品。

(三)“一家两制”与社会自我保护

多元理性主导下的“一家两制”行为,在食品交换系统中,构建出许多新型社会互动,例如社区互助农业、巢状市场等。这些互动的产生标志着社会成员间的结构性依赖关系的形成,从而使得微观的“一家两制”(“个体自保”)逐渐上升为宏观的社会自我保护(小规模合作的“社会共保”与大规模的“无合作的联合”),并产生相应的社会影响,甚至兴起一场无声的社会自我保护运动。

在农户方面,“一家两制”的生产与消费模式,在提高其家庭内部的正收益之外,也可能为自己所处的熟人社会网络带来正外部性。而其针对匿名社会的逐利生产,在为自己节约生产成本的同时,也客观上增加了难以估测的自然环境破坏和食品安全治理的社会成本。

在城市家庭方面,人们基于多元理性所产生的食品安全自我保护方式,都是运用自己的食品安全知识和社会网络动员能力,与其他家庭、农户和中间商建立互惠关系,开辟获取安全农产品的新渠道。这客观上保护了家庭成员的健康,也用实际行动,为安全农产品的生产和供应投出了关键的支持票。

总体而言,基于新的社会互动关系而形成的食品安全社会自我保护,其影响是复杂的。家庭多元理性行为组合不同,会产生不同的外部性。现阶段所呈现的以“一家两制”为特征的“个体自保”行为存在难以回避的局限性,但也在一定程度上为食品安全问题的求解,带来了第三部门的思路。

五、结论与讨论

本文以家庭为研究主体,提出并论证了多元理性的概念,并说明其作为“一家两制”与食品安全社会自我保护行为动因的合理性。

本文主要的理论贡献在于:第一,对单一理性进行拓展,提出多元理性概念,为解释人们合理且具有多元目的的行动提供了一个可参考的分析视角。具体到食品交换领域,家庭的多元理性至少包含了生存理性、社会理性和经济理性。第二,构建家庭的多元理性行为矩阵。以此说明多元理性与食品交换互动层级的组合,对行为决策的分析更符合实践逻辑。第三,以“一家两制”现象为例,论证了多元理性主导的“个体自保”行为促成了新的社会互动关系,并引发食品安全社会自我保护运动的出现。

本文的研究还可延伸到实践层面的讨论:一方面,多元理性概念表明,仅从经济理性视角出发的解决方案,难以触及食品安全问题的实质。只有让食品生产所蕴含的自然和社会价值在交换中得到体现,逐渐改变不可持续的农业生产和食品交换体系,才是系统性解决食品安全问题的途径。另一方面,将食品交换从匿名社会重新嵌入熟人社会的“个体自保”方式,为推动更大规模合作的“社会共保”,进而舒缓食品安全问题,提供了来自第三部门的启示。未来的公共政策设计,需要注重对社会行动力量的引导与支持,使其在保障食品安全方面发挥更加积极的作用。

[参考文献]

[1][英]波兰尼. 巨变:当代政治与经济的起源.黄树民,译. 北京:社会科学文献出版社, 2013

[2]徐立成,周立,潘素梅. “一家两制”:食品安全威胁下的社会自我保护. 中国农村经济, 2013(5): 32-44

[3]叶敬忠,丁宝寅,王雯. 独辟蹊径:自发型巢状市场与农村发展. 中国农村经济, 2012(10): 4-12

[4]Sen A. Rational fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory.PhilosophyandPublicAffairs, 1977,6(4): 317-344

[5]周立,潘素梅,董小瑜. 从“谁来养活中国”到“怎样养活中国”——粮食属性、AB模式与发展主义时代的食物主权. 中国农业大学学报(社会科学版), 2012(2): 20-33

[6]Sen A.RationalityandFreedom. London: Harvard University Press, 2004

[7]Coleman J S.FoundationsofSocialTheory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990

[8]Boeke J H.EconomicsandEconomicPolicyofDualSocieties,asExemplifiedbyIndonesia. New York, N.Y.: AMS Press, 1978

[9][美]马斯洛. 动机与人格(第三版).许金声,译. 北京:中国人民大学出版社, 2007

[10]Scott J C.TheMoralEconomyofthePeasant:RebellionandSubsistenceinSoutheastAsia. New Haven: Yale University Press, 1977

[11]汪丁丁,叶航. 理性的危机——关于经济学“理性主义”的对话. 天津社会科学, 2004(1): 64-70

[12]Blau P M. On Limitations of Rational Choice Theory for Sociology.TheAmericanSociologist, 1997,28(2): 16-21

[13]Granovetter M. Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness.AmericanJournalofSociology, 1985,91(3): 481-510

[14]郑也夫. 新古典经济学“理性”概念之批判. 社会学研究, 2000(4): 7-15

[15]叶航. 利他行为的经济学解释. 经济学家, 2005(3): 22-29

[16]黄少安,韦倩. 利他经济学研究评述. 经济学动态, 2008(4): 98-102

[17]Guth W, Schmittberger R, Schwarze B. An Experimental Analysis of Ultimatum Bargaining.JournalofEconomicBehavior&Organization, 1982,3(4): 367-388

[18]Camerer C F. Progress in Behavioral Game Theory.TheJournalofEconomicPerspectives, 1997,11(4): 167-188

[19]陈叶烽,叶航,汪丁丁. 超越经济人的社会偏好理论:一个基于实验经济学的综述. 南开经济研究, 2012(1): 63-100

[20]钱颖一. 理解现代经济学. 经济社会体制比较, 2002(2): 1-12

[21]Kahneman D. New Challenges to The Rationality Assumption.JournalofInstitutionalandTheoreticalEconomics, 1994,150(1): 18-36

[22]Smith V L. Constructivist and Ecological Rationality in Economics.AmericanEconomicReview, 2003,93(3): 465-508

[23]王国成. 西方经济学理性主义的嬗变与超越. 中国社会科学, 2012(7): 68-81

[24]叶航,汪丁丁,贾拥民. 科学与实证——一个基于“神经元经济学”的综述. 经济研究, 2007(1): 132-142

[25]汤吉军. 经济学研究的遍历性与非遍历性假设:争论与拓展. 经济学动态, 2013(9): 119-128

[26]汪丁丁. 行为、意义与经济学. 经济研究, 2003(9): 14-20

[27]王绍光. 大转型:1980年代以来中国的双向运动. 中国社会科学, 2008(1): 129-148

[28]Gode D D K, Sunder S. Double Auction Dynamics: Structural Effects of Non-Binding Price Controls.JournalofEconomicDynamicsandControl, 2004,28(9): 1707-1731

[29]Ladley D. Zero Intelligence in Economics and Finance.TheKnowledgeEngineeringReview, 2012,27(2): 273-286

[30]黄平. 寻求生存的冲动:从微观角度看农民非农化活动的根源. 二十一世纪, 1996(12): 20-33

[31]刘金源. 农民的生存伦理分析. 中国农村观察, 2001(6): 50-53

[32]文军. 从生存理性到社会理性选择:当代中国农民外出就业动因的社会学分析. 社会学研究, 2001(6): 19-30

[33]Sen A. Rationality and Social Choice.TheAmericanEconomicReview, 1995,85(1): 1-24

[34]费孝通. 乡土中国.北京:北京大学出版社, 2012

[35]阎云翔. 礼物的流动: 一个中国村庄的互惠原则与社会网络.上海:上海人民出版社, 2000

[36]Overton M.AgriculturalRevolutioninEngland:theTransformationoftheAgrarianEconomy1500—1850. Cambridge: Cambridge University Press, 1996

[37]Akerlof G. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism.QuarterlyJournalofEconomics, 1970,84(3): 488-500

[38]周立. 极化的发展.海口:海南出版社, 2010

[39]李长钦,李焱,和文龙,等. 全球有机农业三种小农组织形式的比较研究. 世界农业, 2012(11): 16-19

[40]Granovetter M. The Strength of Weak Ties.AmericanJournalofSociology, 1973,78(6): 1360-1380

Multiple Rationality: the Motive of “One Family, Two Systems”

and Social Self-Protection in Food Safety

Zhou LiFang Ping

AbstractUnder thethreat of food safety, both peasants and consumers adopted the methods of “One Family, Two Systems” to proceed social protection. This paper dedicated to analyze the behavior motives based on the consideration of rationality. Authorsargued that, for human’s economic exchange behaviours are embedded in natural instinct and social interaction, the phenomenon of “One Family, Two Systems” could not be explained enough by single rationality. Therefore, this paper proposed the conception of multiple rationality, including survival rationality, social rationality and economic rationality, then built a multiple rational behavior matrix, to illustrate that family economic behaviours practically complied with multiple rationality. From the phenomenon of “One Family, Two Systems”, we can see with the consideration of different combinations of rationalities, new patterns of social relationship, based on food exchange, like “Individual Self-Protection” and “Social Co-Protection”, are forming. And social movement of self-protection activities led by multiple rationality is appearing in the reality.

Key wordsMultiple rationality; Economic rationality; “One family, two systems”; Food safety; Social self-protecting

(责任编辑:陈世栋)