门急诊区域突发心脏骤停的特点及救治基础

2016-01-12陈意飞殷安康李扬

陈意飞 殷安康 李扬

近年来我国心脏性猝死的年发生率为41.81/10万,每年超50万人死于心脏猝死,居全球之首。而我国心脏性猝死的抢救成功率极低,尚不足1%[1]。比较急救经验丰富的美国,在过去的30年里,我国院外心脏骤停的生存率一直维持在9.6%左右[2],如果现场自主循环没有恢复的话,其存活率只有0.9%[3]。而美国心肺复苏数据库的相关资料显示院内心脏骤停其存活率约18%[4]。说明我国心脏骤停抢救成功率较低且院外与院内急救抢救成功率存在较大差异。随着综合医院就诊人数不断攀升,虽各医院制定了相应的危重病患者转运指南,但门急诊区域就诊过程中突发心脏骤停的事件时有发生。门急诊区域突发心脏骤停的抢救成功率应介于院前与病区之间,若流程合理,救治得当,充分利用院内医疗资源,其抢救成功率将大大提高,能为更多的患者提供生存机会。现就门急诊区域心脏骤停的特点及救治基础总结如下。

一、门急诊心脏骤停的常见病因

门急诊心脏骤停的病因包括5H5T,其中5H即Hypoxia(缺氧)、Hypokalemia/Hyperkalemia and other electrolytes(低钾血症/高钾血症及其他电解质异常)、Hypothermia/hyperthermia(低温/体温过高)、Hypovolemia(低血容量)、Hypoglycemia/Hyperglycemia(低血糖/高血糖),而5T即:Tablets(药物)、Tamponade(心包填塞)、Thrombosis-pulmonary(肺栓塞)、Thrombosis-coronary(冠状血管栓塞)、Tension-pneumothorax, asthma(气胸,哮喘),其主要病因仍是心源性疾病,急性心肌梗死是心源性猝死的主要病因[1]。心电图主要表现为心室颤动、无脉性室性心动过速或心室静止及无脉电活动。《2010版心肺复苏指南》及《2015AHA心肺复苏及心血管急救指南更新》[5](以下简称《2015版心肺复苏指南更新》)均提出了心脏骤停的初始心律多为心室颤动及无脉性室性心动过速,这也为院前急救早期自动体外电除颤提供诊治依据及门急诊区域心肺复苏提供了救治思路。

二、门急诊心脏骤停的特点及救治难点

门急诊心脏骤停事发突然,非预期事件,第一目击者多为非医务人员。快速性围观及惊恐性呼叫通常为突发事件的第一信号,既往媒体的负面报道及囿于潜在的医疗纠纷及民事纠纷等不良后果也有可能导致围观人群的快速离散[6]。及时识别并启动应急医疗服务体系(EMSS)是保证抢救快速进行的关键。

门急诊区域突发事件存在患者归属不清、无家属陪同及无既往病史提供等问题,给后续抢救带来很大困难。紧急事件的预案及快速反应的抢救团队是有效抢救的前提和保障。第一目击者高度责任心和清晰的求救思路,是启动急救程序的前提。通常各医院流程预案都指定门急诊分诊人员、急诊医师、绿色通道人员为抢救小组的主要成员,后期多学科有效衔接、综合诊疗是心肺脑复苏治疗的强力保障。

心脏骤停患者死亡概率高,不确定因素多,既往病史难以全面获取,故诊治思路遵循先抢救后治病,与患者家属沟通病情时,病因分析常常不是第一要务。保障患者高质量的心肺复苏才能为患者生存争取更多的机会。在基本心肺复苏的基础上才能进行病因诊断及争取进一步行高级生命支持治疗。进行急救的同时,对患者紧急溯源,快速采集相应病史,可为下一步诊治提供诊断依据。

心脏骤停由于事发门急诊区域,院方有积极抢救的义务和法律责任。一旦出现心脏骤停事件,必须进入高级别响应流程,动用院内有效应急力量进行积极抢救。由于缺少住院患者诊断金标准病历资料支持且短时间内无法进行全面循证医学的诊断,这种“闪电死”给经治医师无形中带来较大心理压力,且患者家属通常短时间内无法接受疾病的不良转归,诊疗前后的不当处置都能诱发激烈的医患纠纷,故需要做到积极、细致、诚恳的医患沟通。

三、有效应急救治基础及体会

熟练掌握专业知识是基础:由于门急诊诊疗人员由急诊医师及专科专家组成,而急诊医师必须由具有3年以上工作经验的住院医师规范化培训且具备各专科“三基三严”基本素质的医师担任。急诊上岗医师必须具备扎实的急救知识,能够第一时间识别心脏呼吸骤停,识别恶性心律失常心电图表现,正确掌握除颤仪的使用方法及最新心肺复苏的流程[7]。只有具备扎实的基本功及良好的职业素养,才能胜任抢救应急一线的工作。各诊疗区域人员必须熟知就近急救药品和器械的存放和使用。有条件的医疗单位,鼓励急诊医学及重症医学医师参加国内急救机构承办的美国心脏协会心血管急救培训相应课程及重症医学5C培训班。本院成功抢救案例的首诊医生均是急诊医学科主治医师,他们在专业背景、抢救流程熟悉程度及突发事件应变能力等方面均优于一般专科医师,可见组成人员相对固定的急诊医学团队在应对此类突发事件中优势更加突出。

制定制度、流程及抢救预案是前提:各项核心制度与应急预案是保证抢救工作合理有序进行的前提。责任医师必须遵循各项核心制度,严格执行首诊负责制、危重患者抢救制度、临界患者管理制度,熟悉六大病种急救流程,按抢救预案进行心脏骤停的有效救治。我院规定不同专业医师晋升高级职称前必须轮转急诊医学科及重症医学科3~6个月,而急诊医学及重症医学均设置了一定学时的岗前培训及推荐读本,从近年来的各类应急事件处置中可以看出岗前培训已经取得良好的效果。每年一度急救演习的核心部分就是心脏呼吸骤停的急救演练,门急诊分诊人员、绿色通道人员、各级别诊治医师都能做到各司其职,积极有序抢救。在本院获救的患者中,其中一名是为本院发展做出突出贡献的医疗专家,在启动EMSS急救程序的同时召集了院内抢救专家组成员,10 min内十余名相关专科专家悉数到达抢救室,联合制定了医疗方案,为后续的抢救工作提供了充分的保障。这样的院内抢救专家组应急机制虽在日常抢救中运作次数极少,但在特定的医疗环境中发挥了积极作用。

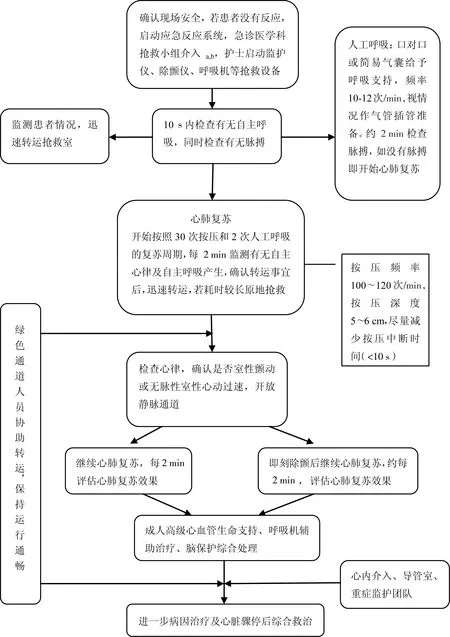

快速行动是良好预后的保障:据临床经验估算,心脏骤停最初的数分钟内,抢救每延迟1 min,患者的成活希望就下降约10%,而脑血流急剧下降或中断是造成心脏骤停后脑组织缺血损伤的重要原因,故反应时间决定了心肺复苏的近期成功率及脑复苏的远期不良神经预后。《2015版心肺复苏指南更新》指出了快速反应小组(RRT)或紧急医疗团队(EMT)系统能够早期预警,有效减少心脏骤停的发生,在心脏骤停复苏过程中也表现出了良好的表面效度[5]。我院非外伤性心脏呼吸骤停,除现场第一目击者外,抢救工作由急诊内科抢救小组即刻进行,抢救工作由副主任医师以上技术职称人员主持,必要时请相应专科联合抢救。具体抢救流程见图1。在本院成功获救的门急诊心脏骤停患者中,其中1例倒在急诊楼与医技楼之间、1例倒在急诊诊室内、还有1例发生于急诊抢救室内,3名患者均被及时发现及识别,且抢救响应时间均<4 min,持续有效的胸外心脏按压是重要器官血流灌注的前提和保障,故本组患者抢救成功率较高,虽两例患者存在短时间的意识水平下降,但均未遗留远期并发症。

高质量的心肺复苏是根本:只有遵循《2015版心肺复苏指南更新》的心肺复苏才是有效的心肺复苏,只有严格按照指南进行科学的胸外心脏按压才能保证冠状动脉灌注压力和心肌血流。必须严格遵循按压的速率和幅度,减少按压中断并避免过度换气,这样才能提高抢救成功率。机械胸外按压装置在一定程度上减轻了医护人员救护时的体力消耗,但尚无证据表明其装置较人工胸外按压更有优势[5]。只有在难以保证长时间高质量人工胸外按压的情况或危险的特殊条件下才考虑机械胸外按压。本院抢救成功的患者均采用人工胸外按压,因事发突然,徒手按压时效性及可及性均优于机械装置。实践表明,固有观念的就地抢救不代表仅限原地抢救,在保证患者高质量心脏按压、气道开放且有效支持、一切抢救设备待命的情况下,可考虑快速将患者转运至抢救条件更优且转运距离不远、耗时不长的急诊抢救室。其中2例需转运的患者,在转运过程中充分保证了胸外心脏按压的连续性和有效性,可调节高度的抢救床是转运患者的优先选择,骑跨式胸外心脏按压其稳定性可得到有效保障。

团队协作是医院急救综合实力的体现:不管院内心脏骤停还是院外心脏骤停,其成人生存链均包含急诊急救团队、导管室、重症监护室团队,其整个抢救过程既涉及科室内团队的协作,也强调了多学科间团结协作。《2015版心肺复苏指南更新》指出,即使院外疑似心源性心脏骤停,且无心电图ST段抬高的情况下,实施紧急冠状动脉造影也是合理的。对于需要冠状动脉血管造影的患者,都应当实施冠状动脉血管造影。这就要求医院具备全天候急诊冠状动脉血管造影的条件及急诊PCI的能力,有心肺脑复苏后高级生命支持综合治疗的危重症管理团队[5]。本院抢救的门急诊心脏骤停患者,其中1例是本院职工,1例是本院职工家属,虽然手术风险较大,但医患之间信任程度高,沟通简单明了,2例患者在自主循环恢复后均选择了急诊冠状动脉造影及PCI治疗,而另1例患者因当时无法联系其家属等原因,进行了择期冠脉造影。我院在急诊科、心内科、介入科及重症监护团队的高效协作运转的模式实践中,既快速明确了心脏骤停的病因,又使得急性心肌梗死得到了及时有效的治疗,从根本上保障了患者的基本权益。

注:无陪患者a 汇报、b 溯源

四、小结与展望

高效的心肺复苏及心血管急救取决于扎实的基本功、早期识别与启动、高质量的心肺复苏及多学科的综合救治。整个抢救过程环环相扣,密不可分,需要一个训练有素的快速反应团队贯穿整个抢救过程,同时也需要各学科通力合作。心肺复苏需要在不断培训和实践中加以修正、完善,这样才能保证在突发事件中有条不紊,有效应对。一旦发生门急诊区域心脏骤停,患者虽无完善病历资料,但抢救条件远远优于院外,救治者需要有足够的信心和强烈的责任感,全力抢救,争取更高的抢救成功率。

希望再版的美国心脏协会心肺复苏指南对门急诊及住院心脏骤停患者的成人生存链加以细化,增加更多门急诊区域心脏骤停循证医学资料,更好地指导门急诊抢救工作。同时也希望今后的智能医疗、基于无线网络等医疗信息共享系统的运用在院前院内心肺复苏中大显身手[8]。 相信随着民众的急救意识不断提高、法律层面的免责保护及社会舆论的积极导向[9],这些都将大大改善我国目前心肺复苏相关的急救现状,提高突发心脏与聚停的救治成功率。

1 郭继鸿.中国心脏性猝死现状与防治[J].中国循环杂志,2013,28(5):323-326.

2 Goto Y,Maeda T,Goto YN.Termination-of-resuscitation rule for emergency department physicians treating out-of-hospital cardiac arrest patients: an observational cohort study [J].Crit Care,2013,17(5):235.

3 Clayton BJ,Gribbin GM,Taggu W.Primary percutaneous coronary intervention for refractory cardiac arrest[J].Ann Emerg Med,2014,64(2):192-194.

4 Mehta CK,Hu KM,Nable JV,et al.Expanding the role of percutaneous coronary intervention in patients resuscitated from cardiac arrest[J].Am J Emerg Med,2013,31(6):974-977.

5 Callaway CW,Donnino MW,Fink EL,et al.Part 8:Post-Cardiac Arrest Care:2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.[J].Circulation,2015,132(18 Suppl 2):465-482.

6 张军根,蔡兆斌,王铭坤,等.公众实施心肺复苏急救技能意愿的分析[J].中华急诊医学杂志,2008,17(10):1111-1113.

7 鲁力.心脏骤停心脏性猝死和现场心肺复苏[J].中国急救医学,2012,32(11):1059-1062.

8 张广,吴太虎,宋振兴,等.心肺复苏先进装备及前沿技术展望[J].中国急救医学,2015,35(5):459-464.

9 Panchal AR,Meziab O,Stolz U,et al.The impact of ultra-brief chest compression-only CPR video training on responsiveness,compression rate,and hands-off time interval among bystanders in a shopping mall[J].Resuscitation,2014,85(9):1287-1290.