基于动态偏离-份额分析法的城市产业结构分析——以十堰市为例

2016-01-11保永文,熊捍宏

基于动态偏离-份额分析法的城市产业结构分析——以十堰市为例

保永文1,2, 熊捍宏1

(1. 湖北医药学院 公共管理学院, 湖北 十堰442000; 2. 武汉大学 经济与管理学院, 湖北 武汉430072)

摘要:合理的产业结构是区域经济实现持续、快速发展的内在要求。运用动态偏离份额法对十堰市三次产业结构进行分析,结果表明:十堰市三次产业结构整体较为合理,但结构分量影响较为微弱,区位条件欠佳,区域产业竞争力较低。其中,第一、三产业内部结构不甚合理,且其对地区经济总量增长的贡献率逐渐降低,区位竞争优势长期平稳但较为微弱。地区生产总值主要依靠第二产业拉动,第二产业内部结构较为合理,但其优势并不明显,除少数年份外,区域产业竞争力较低。在此基础上,进一步分析了三次产业的内部结构,并结合十堰市经济社会实际发展状况提出了相应的对策建议。

关键词:动态偏离份额分析;产业结构;区域经济;十堰市

收稿日期:2014-10-28

基金项目:湖北省教育厅人文社会科学研究青年项目“十堰市产业结构分析及优化”(13q094);湖北医药学院研究生启动金项目“结构分析及十堰市产业优化”(2012rwqdj-02)。

作者简介:保永文,男,武汉大学经济与管理学院博士研究生,湖北医药学院公共管理学院教师。熊捍宏,男,湖北医药学院公共管理学院副教授。

中图分类号:F 061.5文献标识码: A

一、引言

合理的产业结构是区域经济增长的基础,是促进经济增长的根本因素之一。同时,经济增长也导致产业结构发生相应的变动,经济增长与产业结构之间存在着相互影响、相互促进的关系。经济发展则包含适度的经济增长、完善的产业结构、合理的收入分配、优化的生态环境等诸多内涵,合理的产业结构是城市经济实现持续、快速发展的内在要求。现代经济发展理论表明,在区域城市体系中,各节点城市应依托资源禀赋结构,根据生产要素之间的相对价格比率,按照比较优势原理进行合理分工,以此不断实现资源禀赋结构的动态改善,继而实现产业结构的优化升级。伴随着政府部门对基础设施和制度安排的完善,最终实现城市经济的可持续发展。

十堰市地处秦巴山区、汉水谷地,因车兴城。长期以来,汽车工业作为十堰市的支柱产业,带动了地区经济的发展。笔者以湖北省作为参照区域,对十堰市规模以上工业主要行业区位熵的分析结果表明:只有交通运输设备制造业专业化程度较高,区位熵为5.03,专业化系数为0.8,且产值比重高达69.9%,为十堰市一级主导产业,但其他工业行业专业化程度、产值比重均较低。然而,在社会主义市场经济体制下,单一产业结构面临更为严峻的市场风险。

此外,由于许多省份纷纷将汽车工业列为主导产业加以扶持,各地频现的产业同构现象使单一产业主导的十堰市面临更为严峻的市场竞争。尤其是自2003年以来,东风汽车公司两个总部相继外迁,十堰市国民经济社会发展面临着更为严峻的内外部环境考验。如何选择培育能够充分发挥本地比较优势的主导产业,建立多元支撑的产业结构体系是十堰市建设区域性中心城市,实现可持续发展亟待解决的客观问题。

目前,国内学者针对十堰市产业结构的分析较为少见。韦敏提出十堰市构建“飞鸟型”产业格局的设想:即以汽车工业为鸟身,农业产业化为内涵的“特色加绿色”农业为一翼,动态化、立体化大旅游为一翼[1]。“十五”时期,十堰市委、市政府确立了培植“一主四大”产业的目标,即全力巩固壮大汽车产业,着力培植旅游、水电、生物医药和绿色食品等四大特色产业,力争形成以汽车产业为主导,以绿色资源开发型产业为支撑的新的产业格局。王华涛认为十堰市应立足比较优势,提升产业层次,着力发展汽车、特色农产品、旅游和水产业集群,创新和优化产业发展环境[2]。本文运用偏离份额分析法和动态偏离份额分析法对十堰市三次产业结构进行分析,以期对城市产业结构的优化做出有益的探索。

二、动态偏离-份额分析模型

偏离-份额分析法(Shift-share Method,SSM)由美国学者Dunn、 Perloff、 Lampard、 Muth等人于20世纪60年代相继提出,现已成为研究区域产业结构的重要方法。该分析法把区域经济的变化看作一个动态过程,以其所处上级区域的经济发展为参照系,将区域自身在某一时期经济总的增长量分解为三个分量,即份额分量、结构偏离分量和竞争力偏离分量[3]。作为一种相对静态的分析方法,传统偏离份额分析法只是考察了特定区域现期相对于基期的总量变化情况,但不能很好地说明考察期内各时间分段的变化情况及其对总体变化的贡献和作用。本文选用动态偏离-份额分析法,以此说明区域经济发展和衰退的原因,评价区域经济结构优劣和自身竞争力的强弱,找出区域具有相对竞争优势的产业部门。

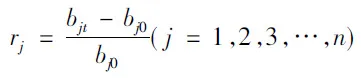

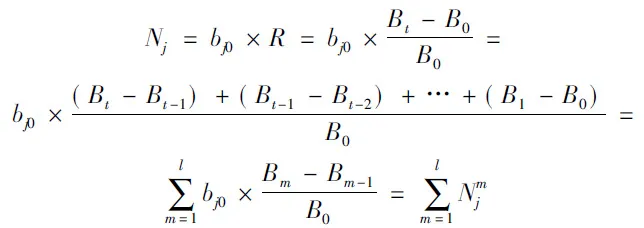

假设在时间范围[0,t]之内,研究区域和高层次区域经济总量与产业结构均发生了变化。设基期区域经济总规模为b0,报告期经济总规模为bt,同时,依据一定的规则,把区域经济划分为n个产业部门,分别以bj0、bjt(j=1,2,3,…,n)表示区域i第j个产业部门在基期和报告期的规模。并以B0、Bt表示区域所在的上层区域或全国在相应时期基期与报告期经济总规模,以Bj0与Bjt表示在上层区域或全国基期与报告期第j个产业部门的规模,则对区域内任意产业部门j而言,其在该段时间内的变化率为:

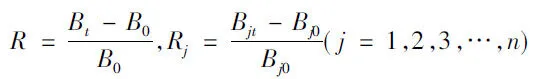

高层次区域经济总量、高层次区域的j部门在[0,t]时间段内的变化率为R、Rj:

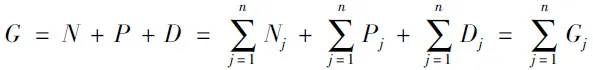

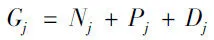

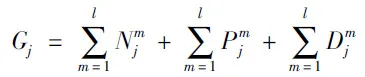

以G表示区域经济增长总量,N表示份额分量,P表示产业结构偏离分量,D表示区域竞争力偏离分量。

在时间[0,t]的t+1年内,增长总量可以分解为t个分量,以上标m表示第m年相对于前一年的增量。

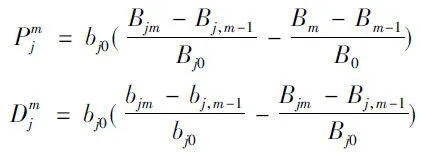

由此可以推导出动态偏离份额分析模型[4]:

所以

同理可得

其中:份额分量Nmj代表区域第m年j产业部门按上层区域总量比例分配,区域j产业规模发生的变化。结构偏离分量Pmj代表产业结构效应,指区域第m年j产业部门按上层区域j产业比重的差异引起的增长偏差,即地区产业部门比重相对上层区域增长率产生的偏差,Pmj的值越大,说明部门结构对经济总量增长的贡献越大;区域竞争力偏离分量Dmj代表区域份额效应,指研究区域第m年j产业部门与上层区域同一部门增长速度不同引起的偏差,反映了地区相对于全国的竞争能力,Dmj的值越大,说明地区部门竞争力对经济增长的作用就越大[5]。

三、实证分析与结果

1.数据来源及处理

本文以十堰市为研究区域,以湖北省为较高层次参照区域,以2003年为基期,2012年为报告期。十堰市和湖北省地区生产总值及三次产业的生产总值数据均根据2004-2013年《十堰市统计年鉴》、《湖北统计年鉴》相关数据整理得到[6-7]。由于统计年鉴中各项数据均为当期价格,本文利用十堰市和湖北省各年度三次产业的环比指数,将所有数据处理成了以2003年不变价格计算的可比数据。

2.十堰市三次产业总体结构素质和效益评价

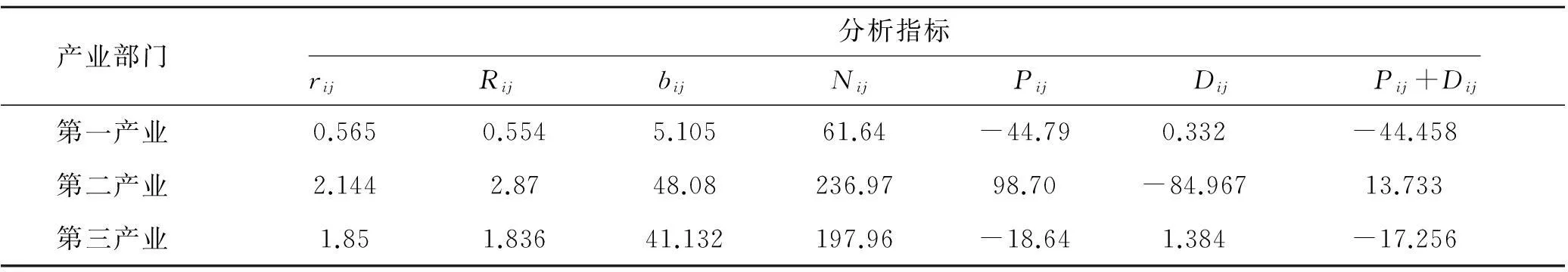

按照偏离-份额分析法(SSM方法)可计算得出十堰市2003-2012年国民生产总值及三次产业的份额分量、结构偏离分量和竞争力偏离分量,其结果如表1、表2所示。

表1 十堰市三次产业结构SSM总体效果分析表

由表1可知,十堰市在计算期内国民生产总值的增长总量为441.9022亿元,N SY是十堰市按湖北省年均增长水平增长时应达到的产业增长水平,G SY

由表2可以看出,第一、三产业总偏离均为负值,表明十堰市第一、三产业产值增长速度低于湖北省平均水平,第二产业发展速度则略高于湖北省平均水平,十堰市国内生产总值的增长主要依靠第二产业拉动。从结构偏离份量Pij来看,第二产业Pij值较大,表明第二产业在内部结构上占据较大优势,相对于湖北省而言是增长性部门,结构效果度大;第一、三产业结构分量均为负值,表明第一、三次产业内部结构不甚合理。对于区域竞争力偏离量Dij,第一、三次产业的竞争偏离份量均为正值,说明十堰市第一、三产业的区域竞争力有所提高,高于湖北省平均水平,但其区域竞争优势都较微弱。第二产业的竞争偏离份量为负值,说明十堰市第二产业的区域竞争力较弱。从十堰市结构份量和竞争份量的对比值来看,结构因素对区域经济增长的作用高于区域竞争力因素。

3.十堰市三次产业动态偏离份额变化趋势分析

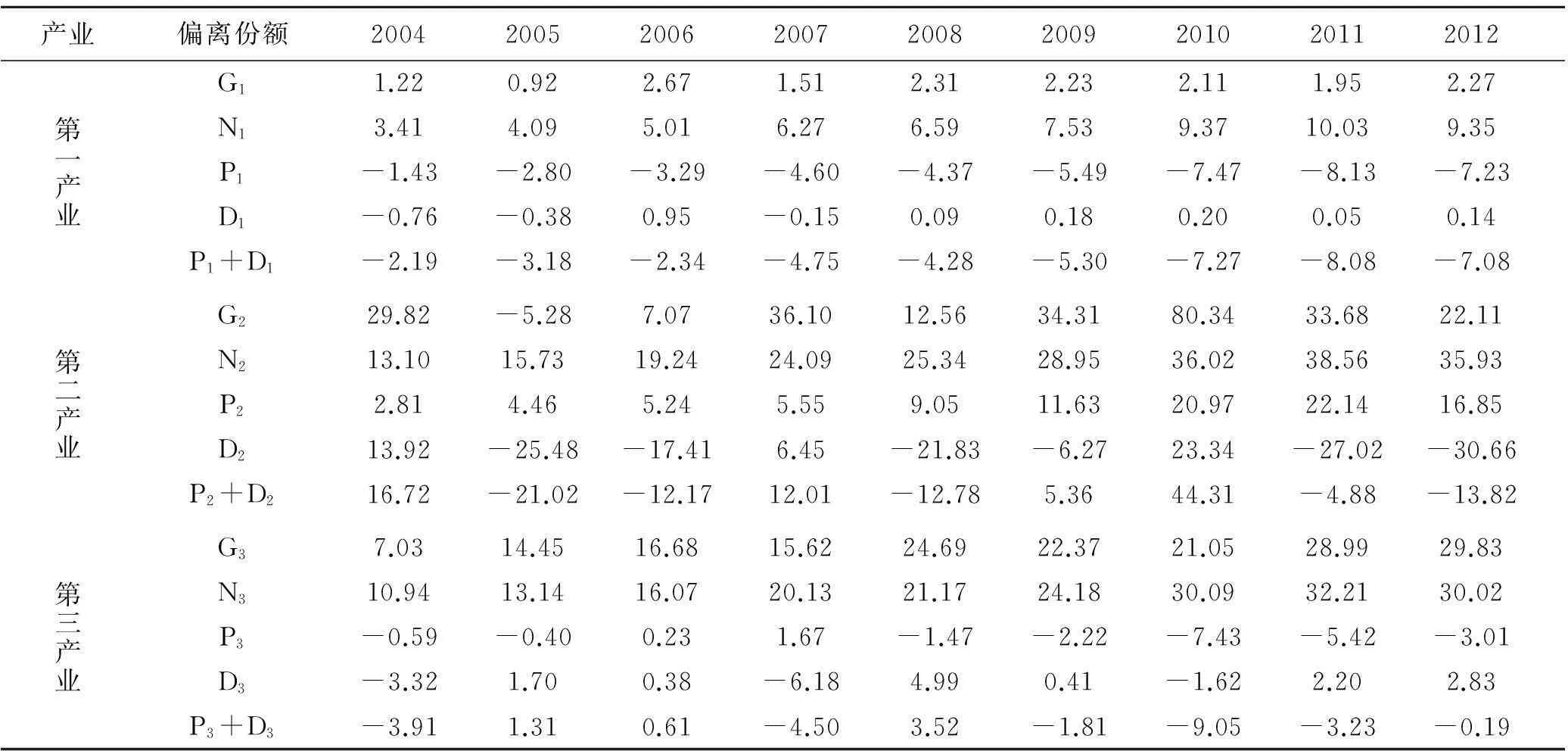

按照动态偏离-份额分析法,十堰市2003-2012年三次产业的分析结果如表3所示。

表3 十堰市三次产业发展的动态偏离-份额分析表

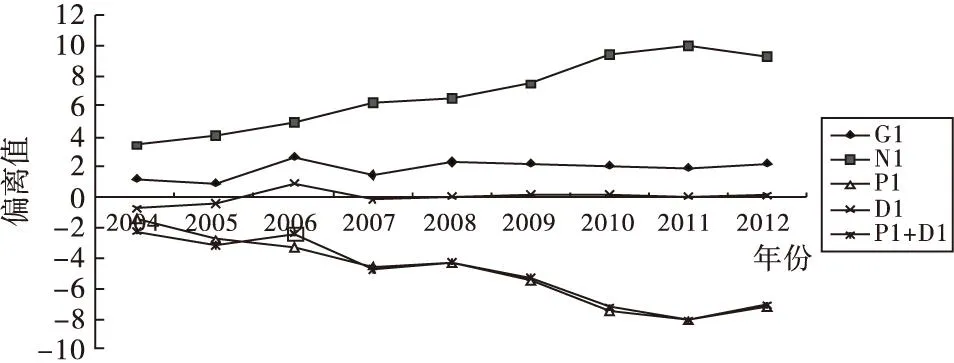

(1)第一产业动态偏离-份额变化趋势

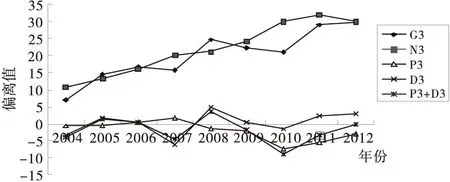

2003-2012年,十堰市第一产业产值总量增长17.182亿元,总体增长较为平稳。由图1可以看出,第一产业实际增长量低于按湖北省第一次产业平均增长率计算的区域份额分量,总偏离量为负值且大致呈逐渐下降趋势,表明十堰市第一产业产值增长率低于湖北省平均水平且差距越来越大。其中,结构分量为负值且不断下降,表明第一产业内部结构不尽合理,其对地区经济总量增长的贡献率逐渐降低。竞争力分量保持稳定且在0附近,说明十堰市第一产业具有长期平稳但较为微弱的区位竞争优势。

图1 十堰市第一产业动态偏离-份额变化趋势

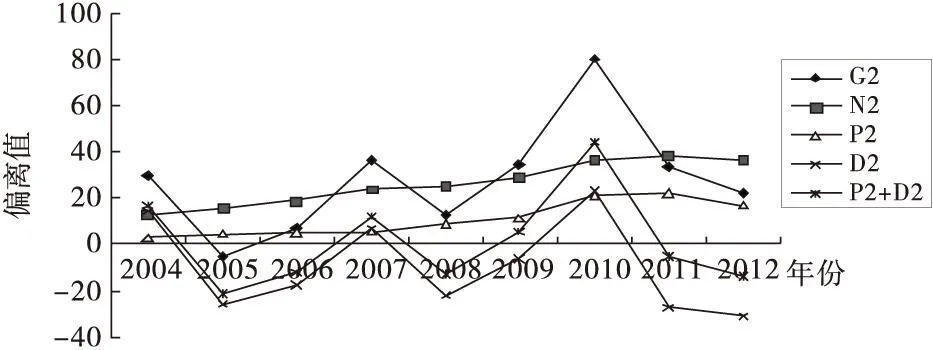

(2)第二产业动态偏离-份额变化趋势

2003-2012年间,以2003年为基期的不变价格计算,十堰市第二产业生产总值增长量为250.7083亿元,产值总量增长变化幅度较大,主要是由于竞争力分量变化幅度较大,其对区域产值总量增长的贡献率较高,除少数年份外,第二产业区位竞争力较低。由图2可以看出,总偏离量部分年份为正值,其余年份则为负值,表明部分年份第二产业的产值增长速度高于湖北省平均水平,但部分年份又低于其平均水平;结构分量P2均为正值且保持上升趋势,表明第二产业内部结构较为合理,但其优势并不明显,其对区域产值总量增长的贡献率较小。

图2 十堰市第二产业动态偏离-份额变化趋势

(3)第三产业动态偏离-份额变化趋势

由图3可以看出,2003-2012年,十堰市第三产业实际增加值大致呈上升趋势。然而,除少数年份外,总偏离量(P3+D3)、结构分量(P3)均为负值,表明第三产业发展速度低于湖北省平均水平。其中,结构分量大致呈下降趋势,表明十堰市第三产业内部结构不甚合理,产业结构素质趋于下降;竞争力分量(D3)围绕0波动,表明第三产业区位竞争优势波动频繁但并不明显。

图3 十堰市第三产业动态偏离-份额变化趋势

四、三次产业内部结构分析

2012年,十堰市实现生产总值955.7亿元,按可比价格计算,比上年增长8.2%,人均国内生产总值28471元。其中,第一产业增加值121.2亿元,增长5.0%;第二产业增加值490.3亿元,增长6.4%;第三产业增加值344.3亿元,增长12.0%,第一、二、三产业对GDP增长的贡献率分别为7.97%、40.72%、50.93%。三次产业结构比为12.7 ∶51.3 ∶36.0,产业结构呈现出“二、三、一”特征。根据经济发展阶段及其产业结构特征的分析,十堰市经济社会发展水平处于工业化中期阶段。

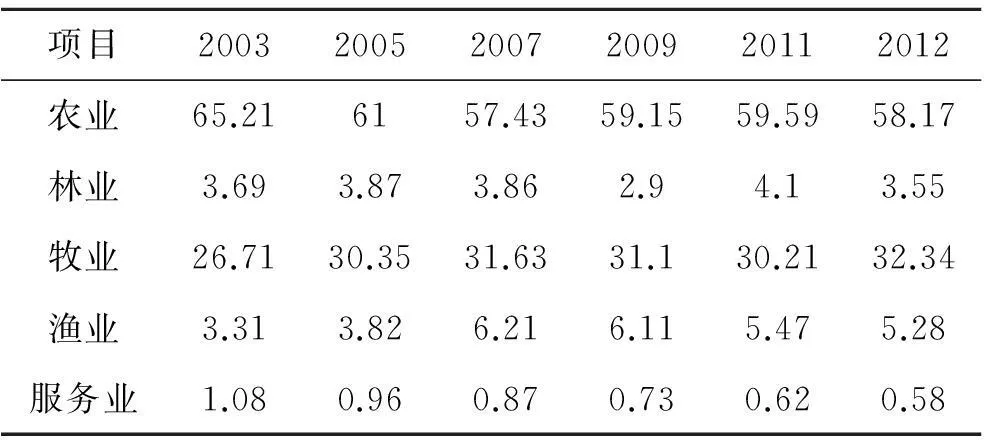

1.第一产业内部结构分析

2012年,十堰市全年实现农林牧渔业增加值121.2亿元。从表4可以看出,第一产业增加值中,农、牧业增加值所占比重较高,分别为58.17%、32.34%,二者比重之和为90.51%;渔业、林业、服务业增加值所占比重均较小。2003-2012年,第一产业内部结构变动大体上呈以下趋势:农业比重逐年下降,林业比重大致稳定,牧业比重则呈逐渐上升的趋势,渔业产值比重先上升后下降,但总体呈上升趋势。

表4 十堰市第一产业产值结构(单位:%)

数据来源:根据《十堰统计年鉴2013》,中国统计出版社出版。

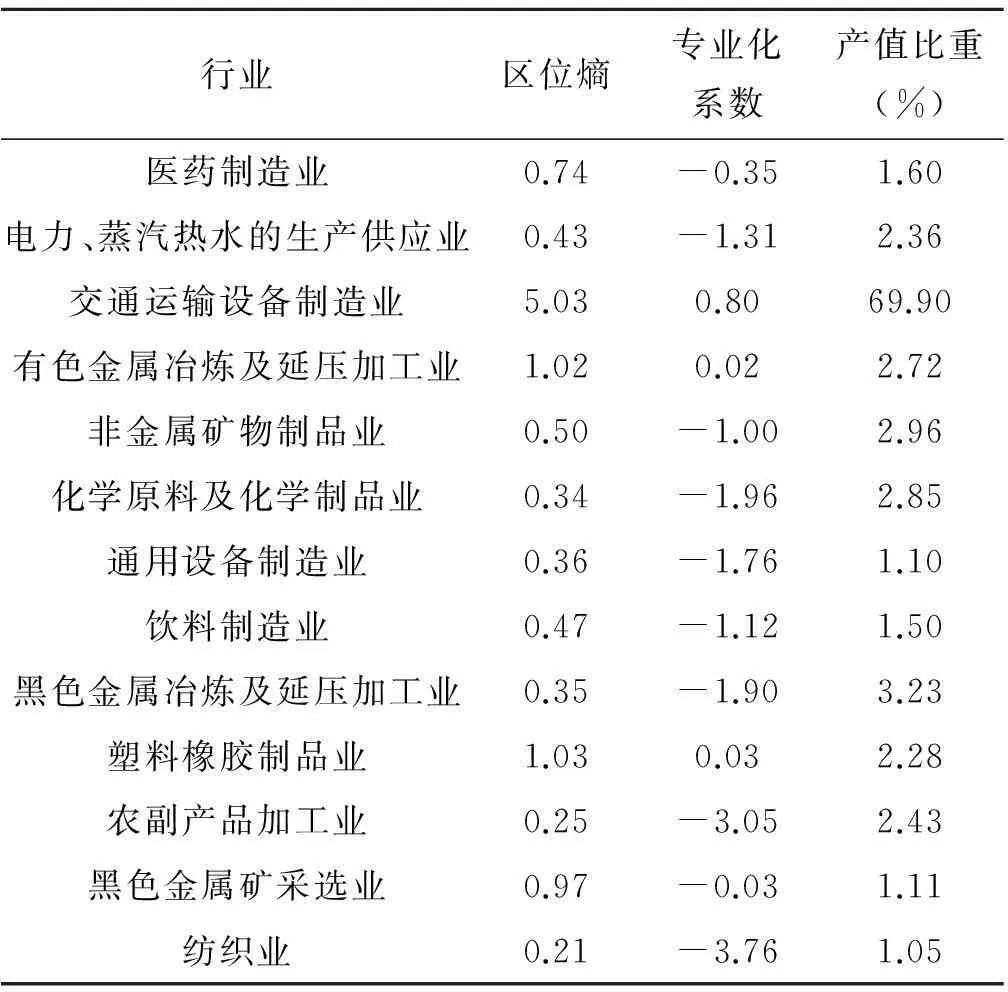

2.第二产业内部结构分析

第二产业中,工业生产总值所占比重为92.3%,建筑业所占比重为7.7%。2012年十堰市工业总产值中,按轻重工业分,重工业所占比重为91.49%,呈现出明显的重化工业特征。本文以十堰市为研究区域,以湖北省为较高层次参照区域,对十堰市规模以上工业部门主要行业的区位熵、专业化系数和产值比重进行分析,计算结果如表5所示。

表5 十堰市规模以上工业部门主要行业区位熵

数据来源:根据《十堰统计年鉴2013》、《2013年湖北省统计年鉴》整理得到,中国统计出版社出版。

一般认为区位熵大于1、专业化系数大于0,表示该部门的专业化水平高,主要为区外服务。如果此类产业在地区生产总值中占有较大比重,且与区内其他主要产业关联度较高,能够带动整个区域经济的发展,这样的产业就是区域的主导产业。由上表可知,十堰市工业中,仅有交通运输设备制造业专业化程度较高,且其所占产值比重最高。由于交通运输设备制造业影响力系数和感应度系数均较高,基本都在1以上,与其他产业的关联度高,能够带动区域经济的发展,其为十堰市一级主导产业。此外,塑料橡胶制品业、有色金属冶炼及延压加工业虽专业化程度相对较高,但产值比重较低。其他工业部门专业化程度均较低,产值比重也较低,还必须从区外输入产品。总体而言,十堰市工业部门内部结构较为单一[8]。

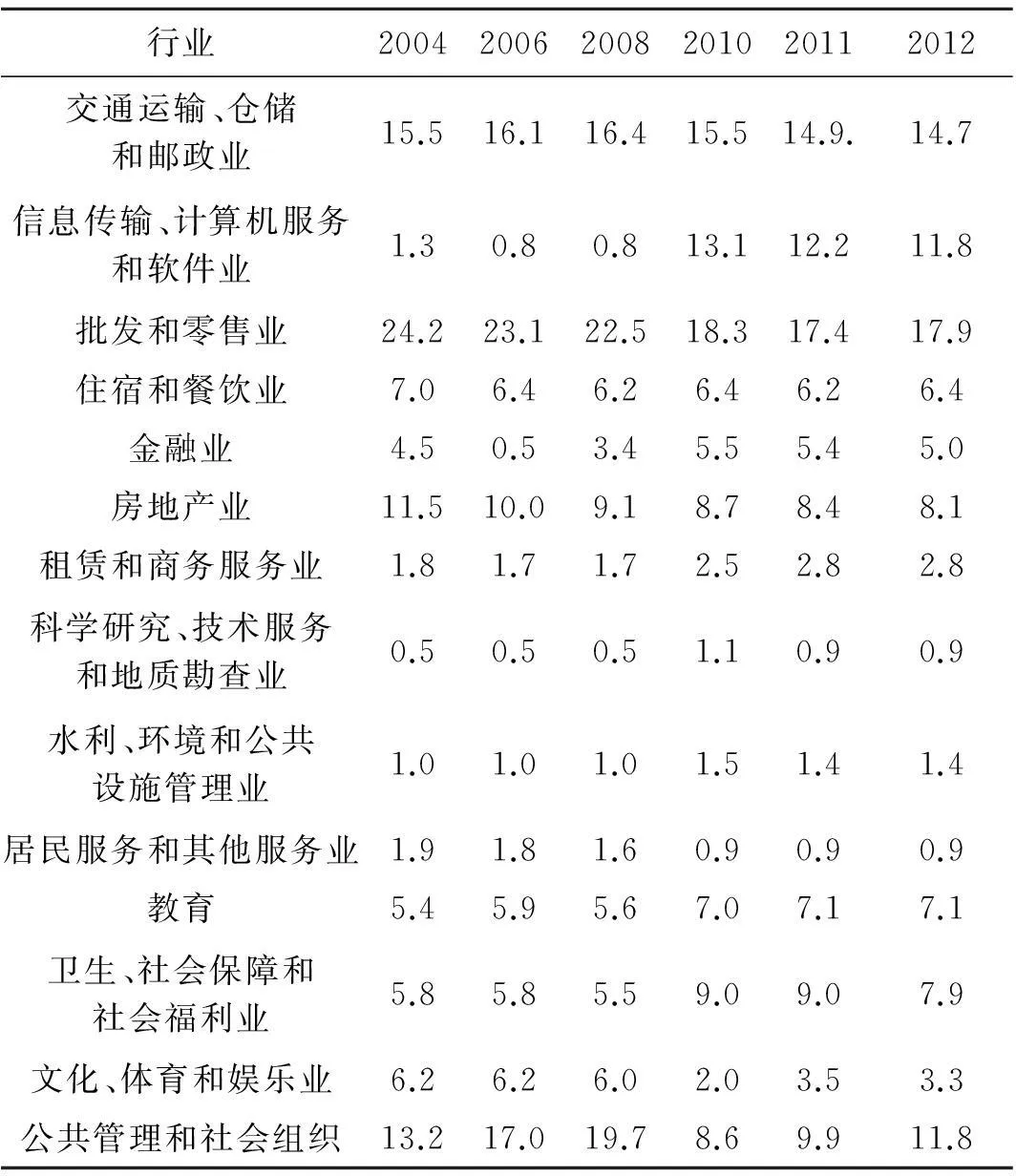

3.第三产业内部结构分析

近年来,十堰市三次产业中,传统服务业增长保持稳定,产值比重虽略有下降,但仍占绝对主导地位。信息传输、租赁和商务服务业、金融保险、计算机服务及软件业等知识、技术密集型现代服务业虽得到一定发展,但发展速度较为缓慢。2012年,交通运输业、邮电通讯业、商业饮食业、物资供销和仓储业等传统流通部门产值所占比重约为39%。金融业、保险业、地质普查业、房地产管理业、公用事业、居民服务业、旅游业、信息咨询服务业和各类技术服务业等为生产和生活服务的部门约占30%;教育、文化、广播、电视、科学研究、卫生、体育和社会福利事业等为提高科学文化水平和居民素质服务的部门产值约占19%;公共管理部门产值比重约为12%。总之,第三产业以传统的交通运输业、批发零售业、住宿餐饮业为主,金融、研发、设计、物流、信息等现代服务业所占比重较小,第三产业内部结构层次较低,整体竞争力低下。

表6 十堰市第三产业产值结构(单位:%)

数据来源:根据《十堰统计年鉴2013》整理得到,中国统计出版社出版。

五、结论与建议

动态结构偏离分量分析结果表明:十堰市三次产业结构整体较为合理,但结构分量影响较为微弱,区域条件欠佳,区域竞争力较低。其中,第一、三产业内部结构不甚合理,且其对地区经济总量增长的贡献率逐渐降低,区位竞争优势长期平稳但较为微弱。地区生产总值主要依靠第二产业拉动,第二产业内部结构较为合理,但其优势并不明显,工业产业结构较为单一,只有交通运输设备制造业为其一级主导产业。除少数年份外,区域产业竞争力较低。由于其对区域生产总值的贡献较大,导致三次产业总体区域竞争力较弱。由此,拟提出以下政策建议:

(1)按照十堰市“八山一水一分田”的自然资源条件,稳定粮食作物生产,充分发挥山区优势,促进烟叶、茶叶、中药材、食用菌、柑橘、魔芋等重点特色产业的规模化生产。加快林业发展,推行林草、林药、林果、林茶结合等生态治理模式,兴建核桃、板栗等林特产业基地。

(2)努力改变以汽车工业为主的单一工业结构,重点推进特色农副产品加工、生物医药制造、食品饮料、装备制造等产业的发展,促进汽车制造业、农副产品加工业等重点产业的集群式发展。以高新技术和先进实用技术改造提升传统产业,着力推进汽车产业的整车专用化和零部件产业中性化。积极发展新型建筑材料、新能源等新兴高附加值产业。

(3)加快商务服务、金融保险、信息服务、科技服务等知识密集型生产性服务业的发展,将生产性服务业内部的新兴行业发展与传统行业升级相结合,加快汽车服务业的发展。加大装备制造、生物医药制造等领域科学研究、技术服务的扶持力度。完善旅游业产业规划,着力提升旅游资源品质,加大宣传开发力度,加速旅游业的发展[9]。

参考文献:

[1]韦敏.关于十堰市产业结构调整的思考[D].武汉:华中师范大学,1999.

[2]王华涛.十堰提升产业层次转变经济增长方式[J].中国城市经济,2007(8):44-46.

[3]郝寿义,安虎森.区域经济学[M].北京:经济科学出版社,2004:1.

[4]袁晓玲,张宝山,杨万平.动态偏离-份额分析法在区域经济中的应用[J].经济经纬,2008(5):55-58.

[5]吴大鹏.基于动态偏离-份额分析法的成渝经济区南部城市群产业结构分析[J].经济体制改革,2012(6):173-176.

[6]十堰市统计局.十堰统计年鉴-2013[M].北京:中国统计出版社,2013.

[7]湖北省统计局.湖北统计年鉴-2013[M].北京:中国统计出版社,2013.

[8]江世银.区域产业结构调整与主导产业选择研究[M].上海:上海人民出版社,2004:4.

[9]十堰市统计局.十堰:加快生产性服务业发展 推动产业结构优化升级[EB/OL].http://www.stats-hb.gov.cn/wzlm/tjbs/fztjbs/107460.htm,2013-11-27.

[责任编辑:马建平]