喹烯酮及其代谢物的毒性预测及验证

2016-01-09程林丽

■蒋 慧 程林丽 扶 晓 张 鑫

(中国农业大学动物医学院,北京 100094)

喹烯酮是我国一类饲料添加剂药物,能提高饲料转化率,促进蛋白质同化,还具有抗菌和促生长作用,目前广泛应用于畜牧业和养禽业,特别适用于幼畜、幼禽[1]。虽然喹烯酮的毒理学试验证明其毒性极小,但由于喹乙醇等其它同类药物被证明具有潜在的致癌性和产生抗药性的可能,国际上大多数国家将该类药物列为限用药物[2-3],喹烯酮及其代谢物在可食性动物组织中的残留也可能对人类健康造成潜在的危害。而且,不合理使用和滥用药物问题,不可避免地会导致动物性食品中该种药物及代谢物的残留。目前,对兽药的毒性安全评价基本都是传统实验评价方法,其内容主要有药物的急性毒性、亚慢性毒性、致突变性、致畸性、繁殖毒性等[4]。本研究采用QSAR方法预测喹烯酮类兽药的代谢产物组群的精细毒性指纹,旨在为喹烯酮类药物的进一步药理毒理学研究、残留消除规律研究以及食品安全性评估提供参考数据和高效的技术手段。

1 研究方法

1.1 查阅文献,建立喹烯酮代谢组群

建立良好的化合物化学结构与生物活性关系(包括药理和毒理)的首要条件是找对合适的化合物,并对它们进行正确的分类。喹烯酮的代谢过程复杂。Huang等(2005)[5]采用简单的HPLC方法,在代谢研究中发现脱二氧喹烯酮和MQCA是喹烯酮在动物体内的代谢物。Liu等(2010)[6]对小鼠肝微粒体系统中喹烯酮的代谢研究中共发现27种代谢物,包括11种支链或原子断裂后产生的代谢物、3种直接羟化产物和13种断裂与羟化结合的代谢物。Shen等(2010)[7]采用液质联用技术分析猪尿中的喹烯酮代谢物,结果表明喹烯酮在猪体内代谢广泛,在猪尿中共检测到31种代谢物,包括大量的N-O基团还原产物、双键还原产物、羰基还原产物、侧链甲基羟化产物和侧链苯环羟化产物。Wu等(2011)[8]对猪体内的喹烯酮代谢研究中共发现了42种代谢物。根据代谢物的种类和分布情况,推测出喹噁啉杂环上1-位的N-O基团还原反应、侧链甲基上和苯环上的羟化反应为喹烯酮在猪体内的主要代谢途径。喹烯酮的主要代谢物为脱二氧喹烯酮、4-脱氧喹烯酮的双键还原物和脱二氧喹烯酮的双键还原物,主要残留物有1-脱氧喹烯酮、4-脱氧喹烯酮和3-甲基喹噁啉-2-羧酸等。对喹烯酮类药物代谢物鉴定研究的发展为建立各化合物的代谢组群提供了物质基础。

1.2 喹烯酮及其代谢产物毒性预测

化合物定量构效关系(quantitative structure-activity relationship,QSAR)研究方法是新药设计与研究的关键技术之一,也是目前探讨化合物结构和毒性关系的一种有效手段。它的最大特点便是能利用少数种类的已知结构的化合物建立起构效关系模型,以此模型对大量类似结构化合物的药效或毒效进行预测。它在预测化合物的生物活性、结构与选择性作用、药物动力学、帮助了解药物的作用机制及推测受体图象等方面均取得不少成绩[9]。QSAR预测化合物毒性的技术在欧美等国家已步入实用阶段,Pfizer公司的Derek、FDA的MutiCase等毒性预测软件已经日益得到了认可和应用。使用QSAR技术预测化合物毒性可以极大地提高药物筛选效率和节约动物实验资源,降低潜在药物筛选或药物性安全评价的成本[10]。但目前在我国相关应用仍不多见。

本研究采用商业软件预测出喹烯酮类药物代谢组学的毒性参数,并对代谢组群之间的毒性作用进行比较分析。最后用文献报道的实验数据对毒性预测结果进行验证,探讨药物在动物体内的毒理活性关键物质。

研究所用的硬件和软件为ADMET Predictor 6.5软件(Simulation Plus公司)和Windows XP操作系统(美国微软公司)。

2 结果与讨论

2.1 喹烯酮类药物毒性代谢组群的构建

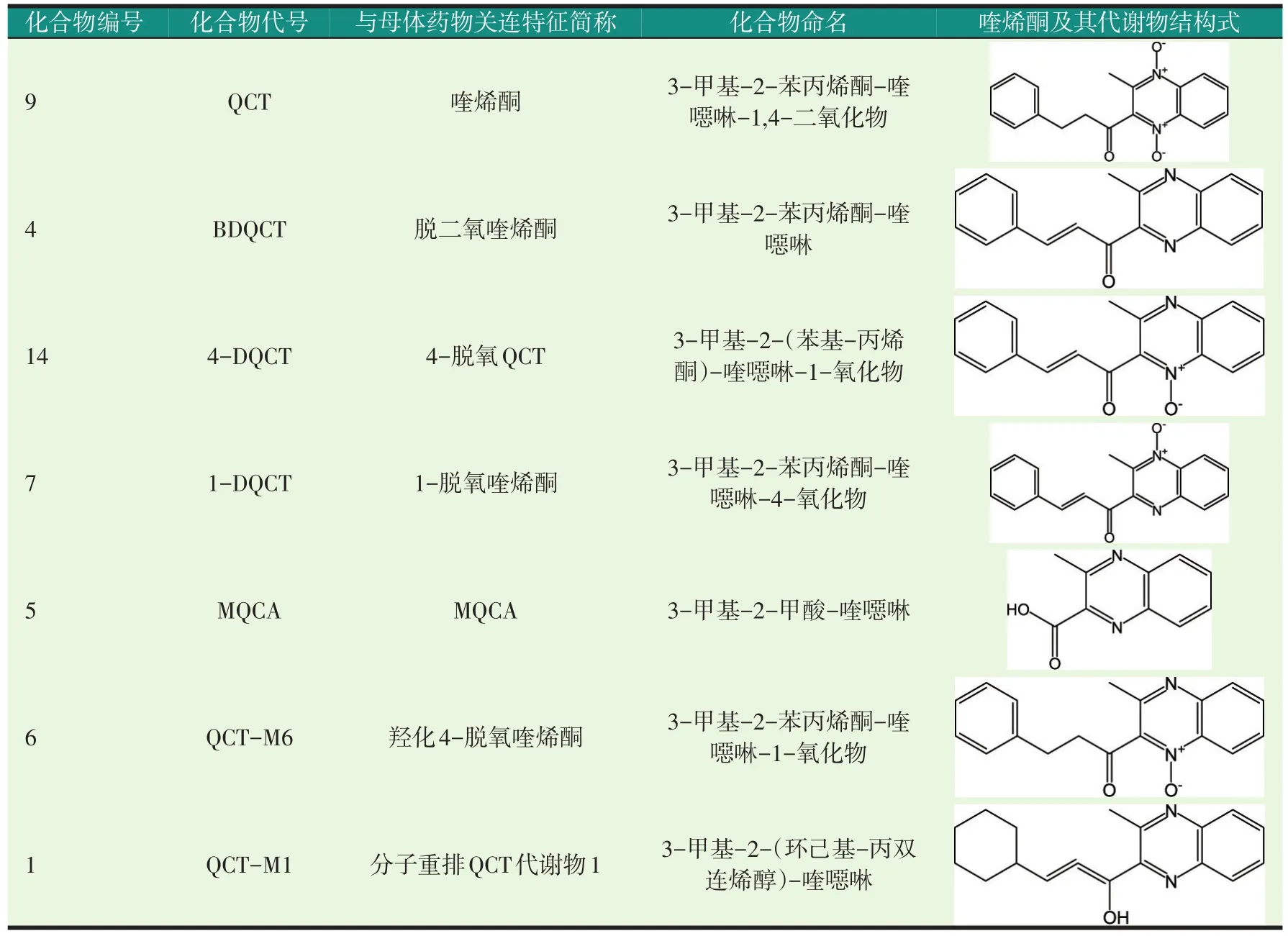

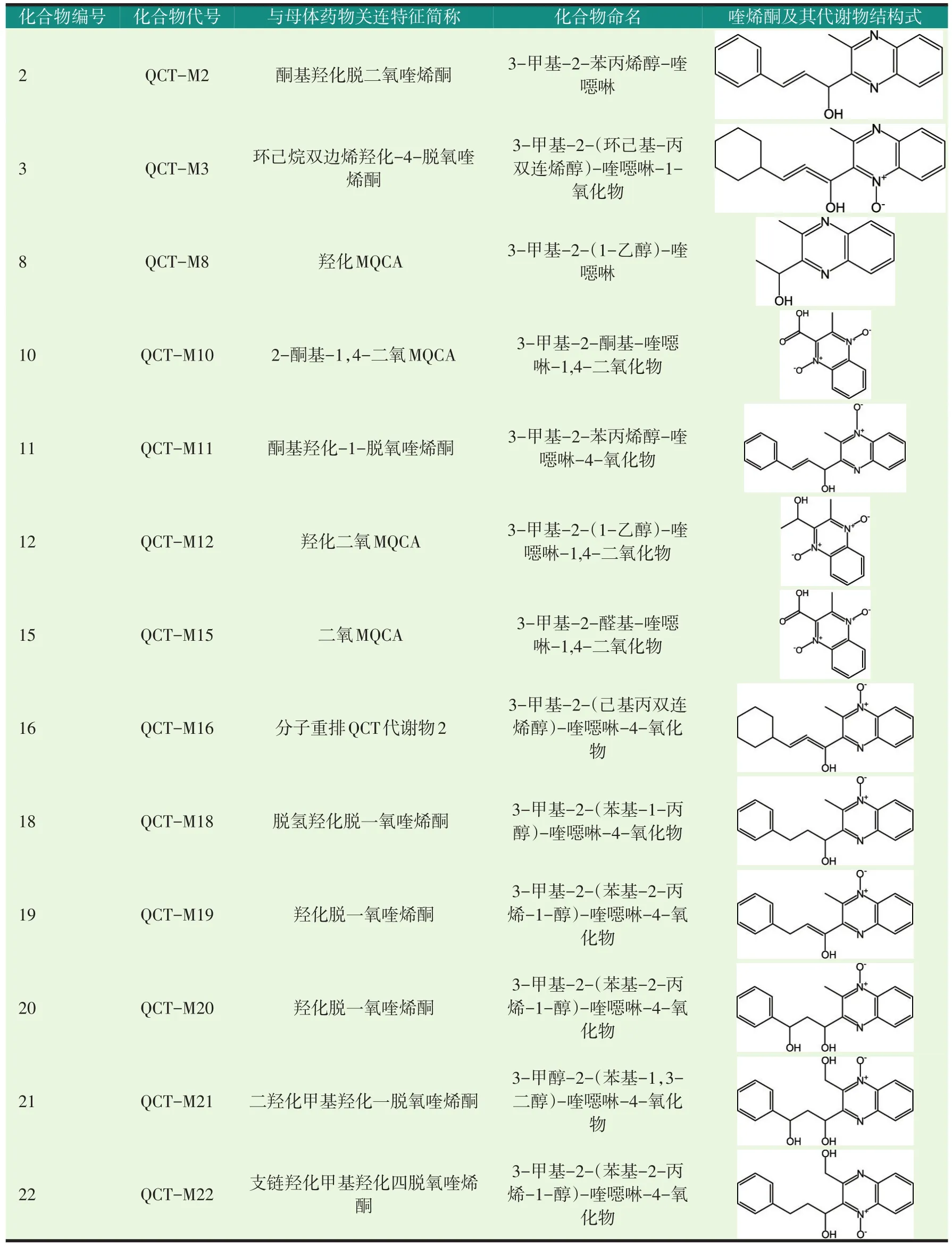

我们选取各个兽药结构明确的代谢物,建立起喹烯酮类药物代谢组群,为进一步的毒性研究提供基础。喹烯酮的代谢组群见表1。在其后的毒性研究中各化合物采用表中所列的编号显示,且均保持不变。

表1 喹烯酮代谢组群

表1 (续) 喹烯酮代谢组群

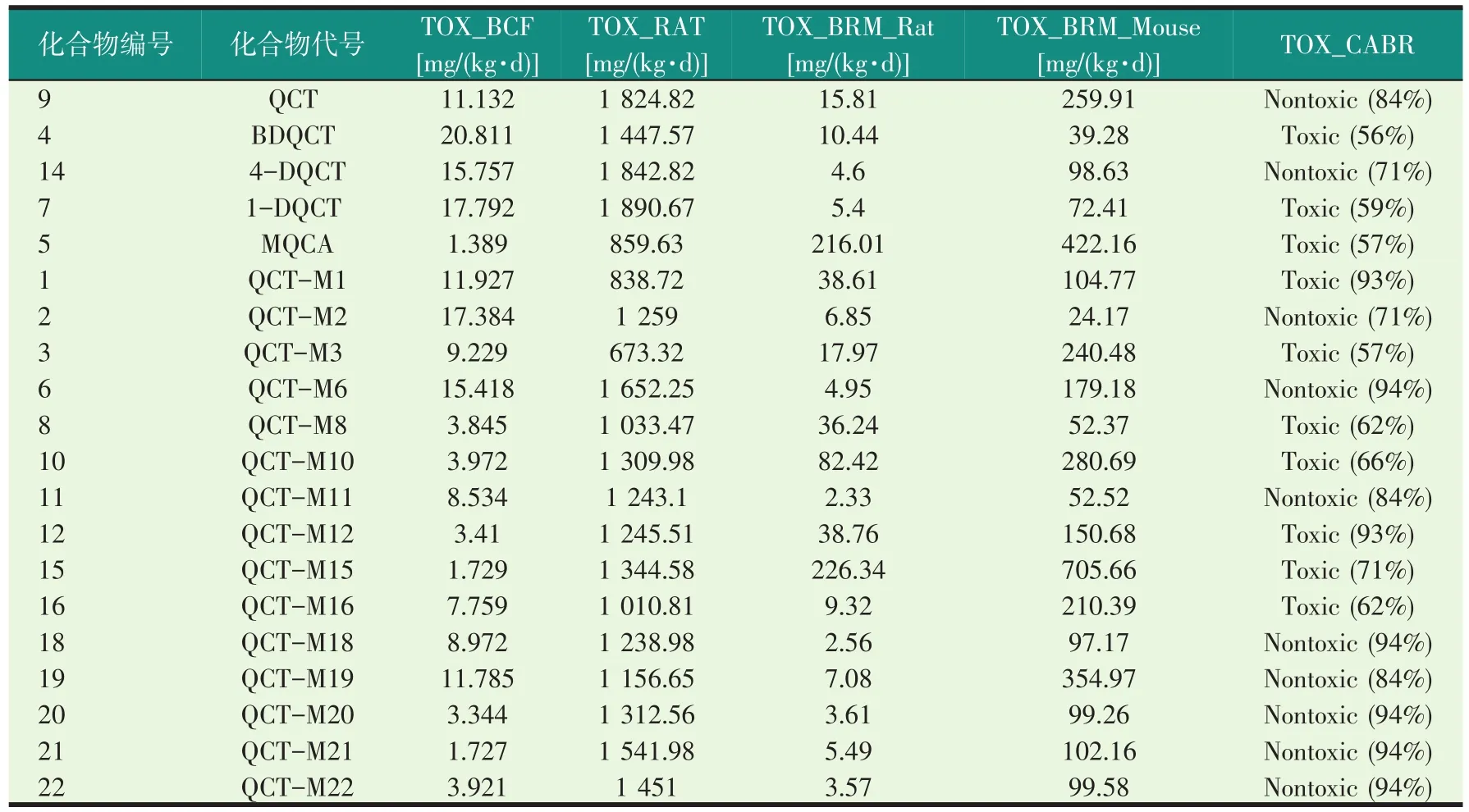

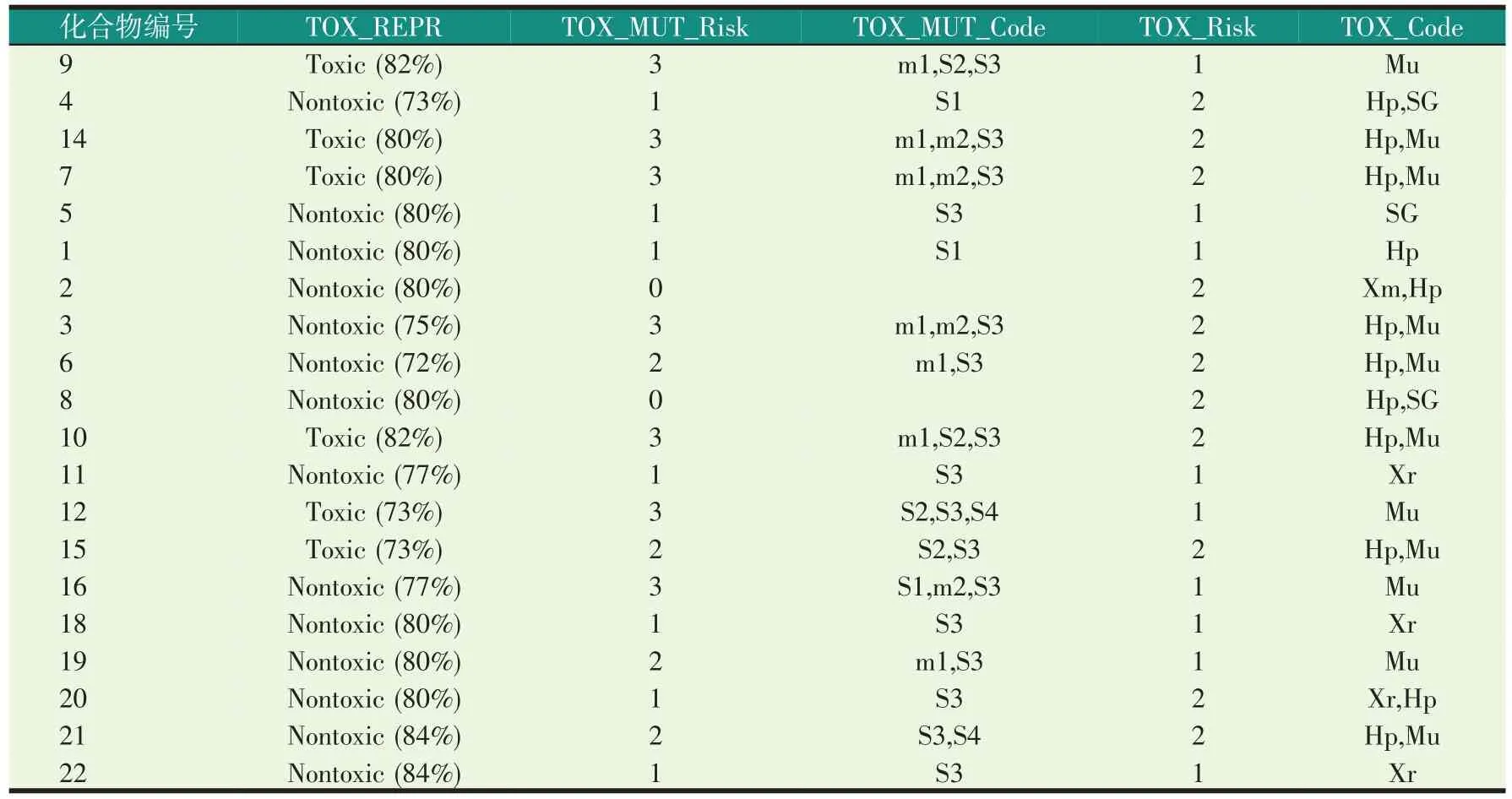

2.2 喹烯酮类药物代谢组群毒性预测结果

采用ADMET Predictor,建立化合物结构参数与毒性参数之间的数学关系,测得喹烯酮类药物的毒性值见表2。这些表中的参数值为我们提供了对喹烯酮类兽药代谢组群的毒性指纹谱。对该毒性指纹谱进行分析,我们可以找到喹烯酮类兽药在动物体内和体外系统中的高毒性物质和低毒性物质,为该类药物的新兽药研制提供新的化合物。结合对各代谢物在动物体内的残留量分析,还能够准确地定量分析原药和各代谢物对该药物在动物体内毒性作用的具体贡献大小,准确地判断药物的毒性作用,以尽量减少由于兽药毒性评价粗放(仅对药物原体在动物体内的毒性作用评价)而导致兽药在临床使用过程中表现出毒性作用以后再禁止使用的事例发生。对药物在动物体内的毒性作用研究越精细,便越有利于制定对有毒物质的有效监控措施。

表2 喹烯酮代谢组群毒性预测结果

表2 (续) 喹烯酮代谢组群毒性预测结果

2.3 ADMET Predictor毒性预测的结果分析

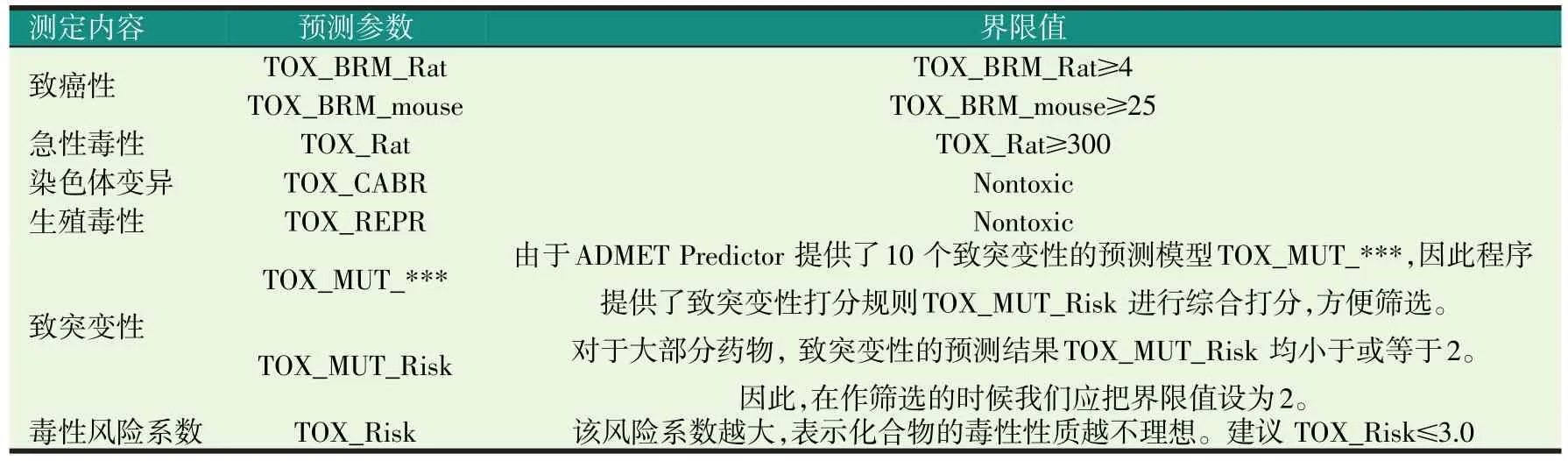

ADMET Precidtor中毒性预测模块的测定内容和主要参数见表3。我们在获得喹烯酮及其代谢物的各个毒性参数的基础上进行比较分析,确定各兽药代谢物毒性指纹谱中的高毒和低毒物质,同时对5种兽药毒性代谢谱进行横向比较分析,从代谢的角度比较5个化合物在动物体内可能的毒性大小。

2.3.1 喹烯酮类药物代谢组群的急性毒性比较分析

表3 毒性预测模块中主要影响化合物的成药性因素

急性毒性是衡量化合物毒性的重要指标。动物性试验中化合物的急性毒性数据一般指大鼠的半数致死浓度LD50。对急性毒性进行评价,联合国世界卫生组织推荐了一个五级标准。我国在此分级标准的基础上,提出了与此基本相同但更具体的6级标准。该标准规定小鼠一次经口LD50(mg/kg)值:<1,6级,极毒;1~50,5级,剧毒;51~500,4级,中等毒;501~5 000,3级,低毒;5 001~15 000,2级,实际无毒;>15 000,1级,无毒。

根据文献报道,张伟(2007)[11]以Wistar大鼠和昆明小鼠为研究对象,采用一次性灌胃染毒,对喹烯酮进行了急性毒性试验。结果测得喹烯酮对Wistar大鼠的经口LD50值为8 687.31 mg/kg;对昆明小鼠经口LD50为15 848.93 mg/kg。按照急性毒性分级标准喹烯酮为实际无毒物质。王玉春等(1992)[12]采用Wistar大鼠和昆明小鼠进行了喹烯酮的急性毒性试验,结果表明,大鼠的 LD50为 8 178.996 mg/kg,小鼠的 LD50为14 397.928 mg/kg,毒性均较低。

本研究使用的预测软件规定其预测的化合物TOX_RAT值应大于或等于300 mg/(kg·d)才能判定为无急性毒性。结合表2的数据可知,按预测软件的标准,喹烯酮类药物代谢组群的TOX_RAT预测值≥300 mg/(kg·d),没有急性毒性。

从单个兽药代谢组群看来,喹烯酮代谢组群的急性毒性范围为673.32~1 890.67 mg/(kg·d)之间,其中喹烯酮的毒性为1 824.82 mg/(kg·d),毒性最低的代谢物为1-DQCT,毒性最高的代谢物为QCT-M3。

由此可见,本预测结果中喹烯酮的预测毒性与文献报道的实验值基本相符。但是要准确地比较各化合物实际毒性大小,还需要检测出动物体内各化合物在动物代谢物谱中所占的百分比例,从而计算出动物体内各代谢物的贡献。

2.3.2 喹噁啉类药物代谢组群的致癌性比较分析

致癌性的表征目前主要有大鼠致癌性试验和小鼠致癌试验。许多化学物质被大鼠和小鼠服用后可以诱导癌症。一些化学物质,尤其是一些兽用化学品在大鼠模型中呈阴性,而在小鼠中则诱导肝脏肿瘤。不管出现何种反应,只要化学物在任一测试中诱导癌症,则被认为是致癌物,且不用考虑它的相关性和基础机理,即可外推得出结论认为该化学物质对人类也有致癌风险。

本研究对两种试验结果均进行了预测。致癌性以半数致癌浓度TD50表示,单位为mg/(kg·d)。在本文使用的预测软件建立的致癌性预测模型中,TOX_BRM_Rat的预测值应大于或等于4。TOX_BRM_Mouse预测值应大于或等于25。

2.3.2.1 喹烯酮类药物致癌性大鼠模型建立和预测

本预测结果中,喹烯酮类兽药代谢物组群的大鼠半数致癌浓度TD50见表2。由表2可知,喹烯酮类药物代谢组群的TOX_BRM_Rat的预测值中除QCTM11、QCT-M18、QCT-M20和QCT-M22以外,其它化合物TD50值都在4以上,均不具有大鼠致癌性,说明QCT检测到大鼠致癌性。关于喹烯酮类药物代谢组群的大鼠致癌性尚未找到相关文献报道的实验数据。

2.3.2.2 喹烯酮类药物致癌性小鼠模型建立和预测

根据文献报道,王玉春等(1995)[13]对喹烯酮进行致癌试验,分别以0、75、150、300 mg/kg的剂量喂养昆明小鼠20个月,经过临床检查、血液学检查、血液生化检查和病理组织检查,并未发现喹烯酮的致癌作用。

本预测结果中,喹烯酮类兽药代谢物组群的小鼠半数致癌浓度TD50TOX_BRM_Mouse见表2。由表2可知,喹烯酮代谢组群的TOX_BRM_Mouse的预测值中仅QCT-M2的半数致癌浓度为24.17 mg/(kg·d),接近25 mg/(kg·d),小鼠致癌性不明显。与文献报道大致相符。

2.3.3 喹烯酮类药物代谢组群对染色体变异的比较分析

涂宏钢(2007)[14]研究了喹噁啉类药物对哺乳动物细胞的遗传毒性,结果表明,喹烯酮在高剂量时对哺乳动物细胞有一定的遗传毒性。Ihsan等(2013)[15]研究了喹烯酮、喹赛多、喹乙醇在体内与体外的遗传毒性,也表明喹烯酮在高剂量时有一定的遗传毒性。

对喹烯酮类药物代谢组群的染色体变异预测果见表2。由表2中TOX-CABR的预测值可知:喹烯酮代谢组群的20个化合物中,10个化合物(包括喹烯酮)均预测到无致染色体变异性,另10个化合物预测到致染色体变异性。与文献报道大致相符。

2.3.4 喹烯酮类药物代谢组群的生殖毒性比较分析

张伟(2007)[11]对喹烯酮进行了二代繁殖试验研究。结果表明,F0代和F1代喹烯酮1 800 mg/kg组胎鼠体重和饲料利用率低于空白对照组,窝平均活崽数和第21 d平均仔重与空白对照组相比差异极显著(P<0.01),各组大鼠生殖器官未见异常。喹烯酮对大鼠生殖发育毒性的NOAEL为30 mg/kg b.w.,按照FDA的ADI和最高残留限量公式,计算其ADI为0.03 mg/kg b.w.;在肌肉、肝脏、肾脏和脂肪的最高残留限量分别为6.0、18.0、36.0 mg/kg和36.0 mg/kg。实际给药时动物组织中原药及代谢物的残留量远远低于最高残留限量。所以,喹烯酮的安全性很高。严相林等(1997)[16]以1/20、1/10 和l/5 LD50的剂量来观察喹烯酮对小鼠精子的影响,结果表明喹烯酮未引起小白鼠精子畸变率的明显增加。

对喹烯酮类药物代谢组群的生殖毒性预测结果见表2。由表2中TOX_REPR的预测值可知,喹烯酮代谢组群中6种化合物(QCT、4-DQCT、1-DQCT、QCT-M10、QCT-M12、QCT-M15)预测到生殖毒性,另14种化合物未预测到生殖毒性。与文献报道大致相符。

2.3.5 喹烯酮类药物代谢组群的致突变性比较分析

研究表明,喹烯酮类药物在体外微生物测试系统中表现出不同程度的诱变性。严相林等(1998)[17]对喹烯酮进行了Ames试验,用经鉴定符合要求的鼠伤寒沙门氏菌TA98、TAl00为试验菌株,受试物喹烯酮的剂量分别为1.0、5.0、10.0 μg/ml和50.0 μg/ml。结果表明,喹烯酮对鼠伤寒沙门氏菌TA98及TA100,无论直接作用或代谢活化后作用,均无致突变性。张伟(2007)[11]对喹烯酮临床前遗传毒性进行了研究。鼠伤寒沙门氏菌回复突变(Ames)试验菌株为TA97、TA98、TA100、TA102、TA1535、TA1537。试验剂量为1.0~50.0 μg/ml,结果表明,除TA102和TA1535加与不加S9时都为阴性外,喹烯酮对TA97、TA98、TA100,和TA1537在一定剂量加与不加S9均为阳性。张伟(2007)[11]还对喹烯酮(1 700、3 600、7 200 mg/kg b.w.)进行了小鼠骨髓细胞微核试验。结果表明,喹烯酮对小鼠骨髓未呈明显的细胞毒性作用,红细胞的形成未受到抑制,不影响微核计数。喹烯酮微核试验结果为阴性。

Ames沙门氏菌致突变试验是一个短期的细菌回复突变试验。它能够检测多种化学诱导能产生遗传损伤的化合物。这些化合物可能会使人类致癌。在新药研发过程中,预测化合物是否具有诱导突变作用十分重要。预测化合物的致突变性是在药物发现和发展的重要能力。

对喹烯酮类兽药代谢组群采用10种沙门菌的Ames试验模型进行致突变性预测,对10株沙门菌预测的综合打分结果见表2。对于大多数药物分子,TOX_MUT_Risk应小于或等于2。由表2可知,喹烯酮代谢组群中 QCT、4-DQCT、1-DQCT、QCT-M3、QCT-M10、QCT-M12、QCT-M16均具有致突变作用。与文献报道大致相符。

2.3.6 喹烯酮类药物代谢组群的生物富集指数比较分析

生物富集作用是衡量化合物对环境染污的指标。对于兽药使用安全来说,除了兽药对环境的污染问题,我们关注得更多的是兽药及其代谢物在动物体内的生物富集问题。生物富集指数越高,兽药及其代谢物在动物体内的残留量越大,兽药安全性便越差。虽然生物富集因子BCF为在稳定状态下生物有机体(如鱼)与水中化合物浓度的比值,但它从一定程度上为动物体内的兽药残留富集提供了一定的参考。如果有机化合物的BCF值<100,则可以认为该化合物对环境的影响很小,不易在动物体内富集。生物富集指数越高,则化合物在动物体内的富集作用越强。喹烯酮代谢组群的BCF值范围为1.389~20.811,其中BCF值最小的为MQCA,BCF值最大的为BDQCT,生物富集指数较小。

有关喹烯酮的药物残留的研究有很多文献报道,李建勇等(2003)[18]进行的喹烯酮在猪、鸡体内的药代动力学研究表明,喹烯酮经口服后,作用于消化道,吸收进入血液和组织的药物很少,大部分药物以原形从胃肠道排出,生物利用度低,在机体内消除快,残留极少。由此可见,对喹烯酮类药物代谢组群的生物富集指数的预测与文献报道基本相符。

2.3.7 喹烯酮类药物代谢组群的毒性综合打分比较分析

根据ADMET Predictor默认提供的打分规则,对喹烯酮类兽药代谢组群各化合物的毒性性质进行综合评价,采用TOX_Risk参数表示。综合评价结果见表2。喹烯酮代谢组群的TOX_Risk值均小于等于2,说明该兽药代谢组群综合毒性低。这与所查阅的文献结论相符。

3 结论

本研究建立了喹烯酮兽药的代谢产物组群,利用ADMET Predictor软件中的毒性预测功能对喹烯酮代谢组群的急性毒性、致癌性、致染色体变异性、致突变性、遗传毒性和生物富集指数等毒性参数进行了预测及综合评价,探讨药物在动物体内的毒理活性关键物质,并与文献报道的实验数据进行了比较和验证。

预测结果中,喹烯酮类药物代谢组群的急性毒性中毒性最高的代谢物为QCT-M3;喹烯酮类药物代谢组群中预测到大鼠致癌性的化合物有QCT-M11、QCT-M18、QCT-M20和QCT-M22,其中QCT-M11预测得到的大鼠半数致癌浓度TD50值最小;预测到致染色体变异性的化合物有BDQCT、1-DQCT、MQCA、QCT-M1、QCT-M3、QCT-M8、QCT-M10、QCT-M12、QCT-M15、QCT-M16 10个;预测到生殖毒性的化合物有QCT、4-DQCT、1-DQCT、QCT-M10、QCT-M12、QCT-M15 6个;预测到的具有致突变作用化合物有QCT、4-DQCT、1-DQCT、QCT-M3、QCT-M10、QCTM12、QCT-M16 7个;BCF值最大的为BDQCT。

预测值与文献报道的实验数据进行比较和验证的结果表明:除喹烯酮类药物代谢组群的大鼠致癌性尚未找到相关文献报道的实验数据外,其他毒性预测结果均与文献报道的实验值基本相符,说明该方法可行性较大,且极大地缩短了药物性安全评价的时间,并降低了成本,为从代谢组群基础上精细研究药物在动物体内的毒性作用提供了高效的手段。