民国缔造新型业余生活空间的策略和实践——以北京市政公共工程和公园开放为中心

2016-01-09庞建春

民国缔造新型业余生活空间的策略和实践

——以北京市政公共工程和公园开放为中心

庞建春

(弘益大学 教养外国语学部,韩国 首尔 121791)

摘要:“业余”不等于“闲散”。对于一个社会而言,是否拥有良好的娱乐生活空间,意味着市民能否在工作之余有效地释放个性和缓解压力,是健康社会的必要条件之一。从这一角度出发,以民国时期中国的政治中心北京为对象,考察新政权在旧城改造和缔建新城过程中,为市民建构新型公共娱乐生活场所的策略和实践。围绕市政公所的城市道路改造和公园开放两大举措,探讨这一系列城市建设工程如何打破封建制度所形成的城市传统封闭格局,创造新式理想公共业余生活空间的理念和经验教训。特别梳理了城门改造、内外城道路交通设计所带来的内外城原有商业娱乐中心的联通;改造皇家坛庙和园林,新旧传统结合营造以方便普通市民休闲为主的公园等两类举措的特点及带来的影响。

关键词:业余生活空间;民国北京;市政公共工程;公园

收稿日期:2015-01-28

作者简介:庞建春(1974-),女,四川成都人,韩国弘益大学教养外国语学部助教授,博士。

中图分类号:TU984.2文献标识码:A

“民国”是中国社会早期现代化进程中的一个敏感时期,生产方式、政治制度、教育方式、思想主张等上层建筑领域都有颠覆性的重构,而生活方式方面则明显带有二元分化的特点。以新政府为代表的官方和以启蒙思想家为代表的社会精英,对民众的生活方式重新作出价值判断,并以具体的行政手段和社会运动加以改良,企图塑造一个他们理想中的生活模式。其中业余生活方式的重构看似热闹轻松,实则深奥微妙,耐人寻味。

“业余”顾名思义是专门的学习和工作之余暇生活,这不免使人联想到“闲”,甚至想到“不务正业”这类带有贬义色彩的词。不过思想家看到的却是“闲”的另一面,即主体排除和脱离任何谋生的功利目的,在行动中充分展现个性,获得自我价值的实现和满足。从社会的角度来看,业余是劳动谋生之外的剩余时空,它固然受制于生产方式,但在一定的经济基础之上,业余在人们整个生活中分量、比重和形式的不同,会给整个社会生产和生活带来不同的精神面貌和效果。从这个角度来讲,业余生活是探究一个社会文化性质、特征和意义的好视角。

目前中国学术界对业余生活社会形态的探讨最接近的是以近代口岸城市为背景的区域娱乐史研究。这类研究以近代开埠城市的戏园、电影院、舞厅、跑马场、茶馆(咖啡厅)和公园等为对象,集中、深入地分析娱乐的活动形态、场所的空间构成和参与群体,对于传统娱乐方式和近代新生娱乐方式之间的关系谈得不够,缺乏有关社会发展和娱乐生活方式转变之间关系的研究。本文选择民国时期处于社会变革漩涡中心的北京,考察新政权一系列改造旧城格局的举措当中,如何重构市民的公共业余生活空间,分析这一转型期缔造新型业余生活空间策略和实践的价值与要害。

除了民国史档案资料、民国初期北京市政工程主持者文集外,本文还利用了美国社会学者西德尼·D·甘博(Sidney David Gamble)发表于1921年的《北京的社会调查》,此书以1918年9月到1919年12月的实地调查结果为基础,有大量关于当时北京社会状况的基本数据。另外,民国时期报刊杂志上登载的关于北京风俗和社会风貌的随笔,以及当代北京旧俗的回忆性随笔与口述史材料,也为本文提供了风俗实际流传情况和民众观念的资料。再者,类书和志书为本文考察近代北京风俗的历史演变提供了重要的文献佐证,特别是陈宗蕃的《燕都丛考》。此外,近年来关于民国时期的市政和新型娱乐场所的研究著作,特别是2008年王炜、闫虹编著的《老公园开放记》和2009年王亚南的《北洋政府时期北京城市发展与管理体制变革(1912-1928年)》为本文把握当时政府的空间制度改革提供了大量信息。

一、清末民初北京城的居住

和业余生活空间格局

今天的北京城始建于1267年,即元朝的大都城,当时为一座长方形的城池。到1553年,明代中叶在原元大都的南边加筑了一个外罗城,这样北京城变成“凸”字形,原有的城池称内城,新增建的部分称外城。内外城之间有城墙相隔,仅能通过城门有限制地进行沟通。城市的这一轮廓保留到了民国,格局大体没有变动。

内城是国家政治的中心所在,管理上等级森严。清初不仅实行满汉分城居住,而且内城取缔一切商业街区,严禁开设戏园、旅店及其他娱乐场所,仅允许小商小贩以行商的方式进城销售物品。随着生活的需要和禁令的松弛,清康熙以后店铺逐渐增多。于是内城皇城外围的东西两侧分别出现了纯商业庙市,每月定期轮流开放销售百货和各种小吃。清末光绪二十九年(1903)内城东部王府井大街上东安市场形成,成为内城的商业娱乐中心;与此同时,内城西部的西单也开始发展起来。另外,北部的鼓楼一带则形成了一个古玩市场,清末民初家境衰败的八旗子弟在这里贩卖家藏珍宝古玩。至于戏园、茶楼,虽然上至皇帝、后妃、王公贵族,下至八旗官兵都喜好,不过皇城内禁止经营此类演艺业,除了紫禁城内、皇家园林、王府内的私家戏楼外,营业性剧场都集中在外城。

外城的居住格局大致以正阳门中心线为界,划分东西两个区域。西部指外城宣武门外和琉璃厂附近,主要居住的是汉族官宦和游学的士子,并以琉璃厂(厂甸)为中心,形成了一个经营古旧书籍、字画和古玩文物的文化市场。这个区域拥有相对独立的文化特色,被称为宣南。东部以大栅栏为中心形成繁华的商业区,大量商民、百工和艺人们都聚集在这里,既有供应日用百货的各类商号、珠宝店以及金融店铺钱市、票号,也有休闲娱乐场所茶楼、饭庄和戏园。因此外城又有“东富西贵”的说法。清末光绪年间(1875-1908)京汉铁路建成,车站设于永定门,这里更成为一个交通要津,促进了商业和娱乐业的发展,形成了一个以中下层民众为主要服务对象的商业和娱乐中心区,即著名的天桥。就戏曲、曲艺和杂耍的演出形式来看,天桥一带主要是室外的露天演出,营业性室内剧场则多为集中在宣南会馆的戏台,以及大栅栏地区的茶楼。

除了城区的庙会、市肆、戏园(或茶楼、酒馆、饭馆)等外,民国以前北京的公共业余生活空间还有游览胜地。根据金受申《北平历史上平民游赏地记略》记录下的十二处影响较大的游览胜地,除积水潭和金鱼池两地分别在内城和外城里面以外,其他十处都在城外。

这样来看,总体上北京城内城的公共业余生活空间严重缺乏,仅有的庙市也集中在皇城北部的东西两侧。外城相对宽松,但集中在商业和娱乐业上。内外城都没有固定的公共游览空间。这一局面在民国时期得到了改变,主要得益于市政管理机构的城市改造工程。

二、民初北京城业余生活

空间的全面公共化

民国成立之后,北京首次成立了“京都市政公所”,专门负责城市规划和基础设施建设。正是这一机构的系列举措,在重造北京城的同时,给北京城的业余生活空间带来了翻天覆地的变化。这里首先来看市政公所的一系列城建工程,包括改造旧城门、铺设环城铁路、明沟改暗渠的道路建设和兴办公共交通工具电车等,其中首推改造旧城门影响重大。

如前所述,明清以来的北京城作为封建王朝的帝都,其中轴对称、内外有别的格局具有皇权威严的象征意义。不仅仅是紫禁城难进,内城的大门正阳门有国门之称,明清两代从来都不许普通百姓通过,平时一般都关闭城门,只有皇帝去天坛祭天和到先农坛“亲耕”时,大门才敞开。有人计算,那时京城内的人如果要从鼓楼到正阳门,不仅要绕开皇城,还要南出宣武门,然后顺着护城河往东到达正阳门,这样大概需要半天时间。[1]1914年内务总长朱启钤上任不久便提出了《修改京师前三门城垣工程呈》,提出改造正阳、崇文和宣武三座城门的动议。这三座门中的两座恰恰就是刚才提到的清末民初北京公共性商业和娱乐业的中心区所在地。朱启钤在谈到改造的重要性和紧迫性时也提到,这三处位置市场密集,交通拥堵,有必要通过城门的改造来扩大规模,规整体制。[2]10其中正阳门改造的具体做法是拆除瓮城的东西月墙,在两侧开设新门,新筑两条宽20米的马路并开设人行道,以此打通紫禁城城门天安门到内外城城门正阳门之间的交通。这项工程花了大约半年时间即完工。同时朱启钤还提议并主持修建了环城铁路。这一改造打破了原有封建城池的禁锢,促成了内城和外城的无阻交流,扩大了整个北京城的公共生活空间领域。

除了城门的改造外,在保持紫禁城、皇城、内城和外城的基本格局前提下,1921-1930年间市政公所还进行了一系列的城市道路拆建、改造和新修工程,道路交通的现代化直接为城市商业区和娱乐业区的发展创造了便利条件,从两个方面增强了北京城公共生活空间的联系性。一是内城内部东西南北的沟通,具体来讲是紫禁城和皇城周围交通的发展,方便了以故宫、中南海、北海和什刹海为一线的游览;皇城南部东西交通的便利带动了王府井和西单为中心的商业区的发展,包括清末一直延续到了北京解放初期的四大庙市中的三个紫禁城北部西边的护国寺,东边的隆福寺,以及内城西部阜城门一带的白塔寺。二是就外城而言,正阳门的打通直接促进了大栅栏和天桥一带的商业、娱乐业的繁荣。虎坊桥一带原为宣南文化区,经过道路整治,这里成为通往正阳门、城南游艺园和天桥的交通要道,促成了外城东西之间的商业和娱乐的一体化。

内外城之间以及城内四方沟通的密切化还特别得益于城市现代公共交通体系的开创。1921年京都市政公所代表政府签订《北京电车合同》,核定了4条电车路线,到抗日战争前开通了6条公交路线。其中有两条的起点均为外城的天桥,终点分别是内城的西四和东四。两条在内外城的交界地带,一条靠内城一边贯穿东四和西四,一条靠外城一边连接宣武门和崇文门。还有两条,一条在内城中以地安门为中心,东边连着隆福寺,西边连着护国寺,另一条在外城从崇文门到和平门(后改为菜市口)贯穿东西,天桥、大栅栏、琉璃厂都在这条线上。这样一来,以往内外城交通不便的情况得到了改变,内城和外城内部也围绕原有的商业和娱乐业中心整治和改善了道路交通条件。因此有研究者提出,“从道路功能的变化看,在传统的政治、交通功能之外,道路还体现出休闲、商业等市民化、世俗化功能,显示出时代变化的特征”。[3]这一评论十分恰当。

三、新型公共游览空间的创建

市政公所主导下的另一项重要城建工程是开放公园。兴建公园之于近代北京城市和市民生活的意义,笔者认为首先应该从游览胜地的角度来认识。清末北京地区的四大公共娱乐生活方式中游览胜地的衰落最为明显,前面提到的金受申的记录中很多景地实际上都是盛行于明朝或者清初,清末时几乎无存,为什么会这样值得思考。大概和其他娱乐生活方式比较来看,这类游玩相对来讲耗费的时间和精力更多,经济负担更重,局势艰难时期很容易萧条。再加上这些胜地多在郊外,交通不便,因此很难成为市民日常娱乐生活首选。京都市政公所在这方面作的开创性工作就是开放公园,为市民营造便利的日常游览空间,这时首先进入施政者视野的便是原为皇家贵族私有的宫殿、坛庙和园林。

民国成立后,仍然是前面提到的内务总长兼京都市政公所督办朱启钤,在1914年向袁世凯提交了《开放京畿名胜酌订章程呈》,提出改坛庙、寺庙等古建为公园,开放给北京市民以供游乐的建议。[2]8随后还定出了《京畿游览场所章程》十条,拟定选择一两处古建场所改造为公园,试行开放,以观效果。值得注意的是这些先后开放的公园的位置。1914年10月10日,第一座公园中央公园正式对外开放,原址是皇家的社稷坛,位于皇城南部。在随后的十五六年间,陆续开放的有九座公园,八座都在城区以内,其中五座在内城,三座在外城(见表1)。这些新开放的公园大大改变了北京城区的公共游览面貌,丰富了民众的业余文化生活空间。

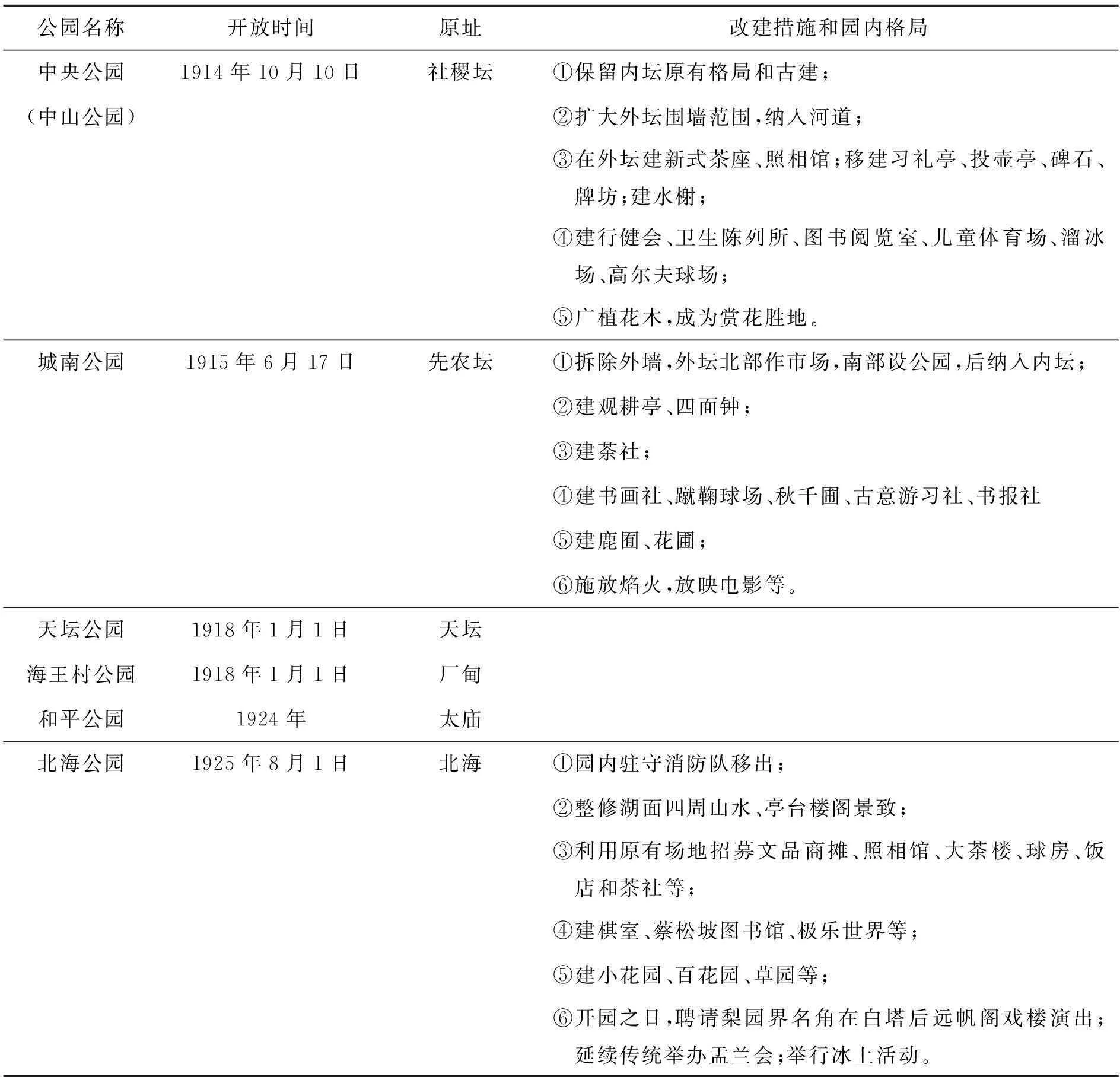

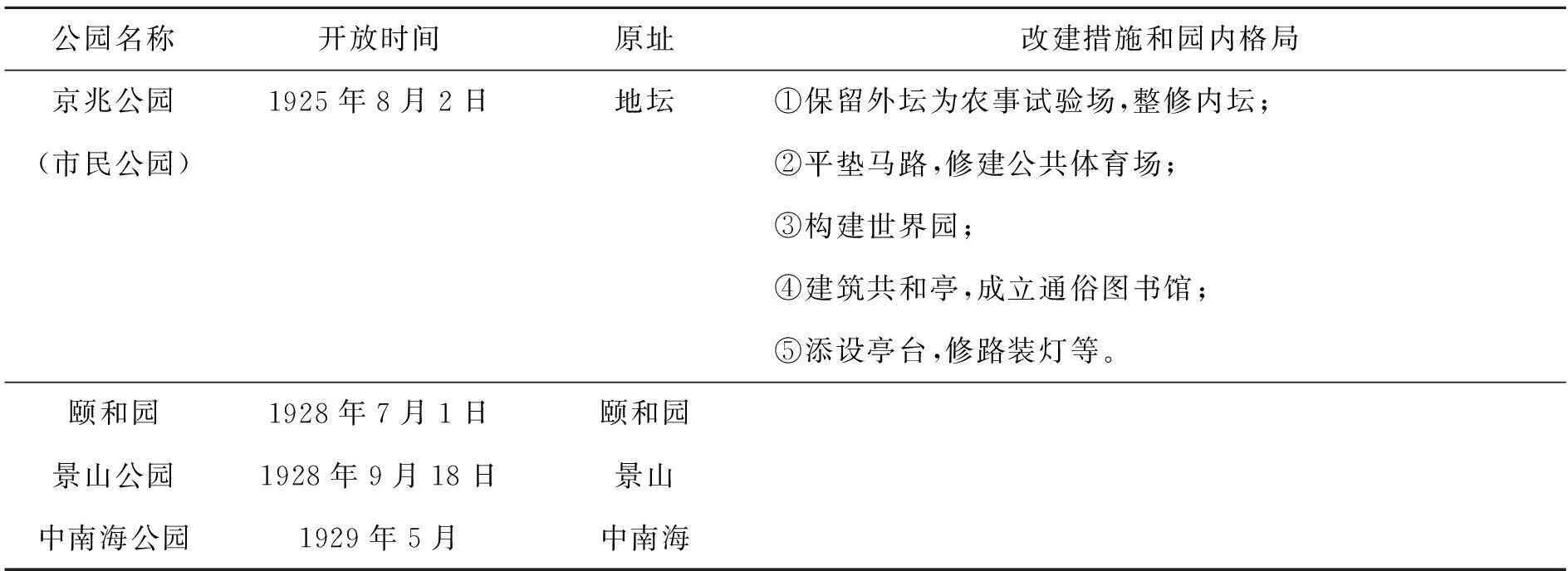

表1 民国时期北京公园一览表

续表1

公园名称开放时间原址改建措施和园内格局京兆公园1925年8月2日地坛①保留外坛为农事试验场,整修内坛;(市民公园)②平垫马路,修建公共体育场;③构建世界园;④建筑共和亭,成立通俗图书馆;⑤添设亭台,修路装灯等。颐和园1928年7月1日颐和园景山公园1928年9月18日景山中南海公园1929年5月中南海

注:根据王炜、闫虹编著的《老公园开放记》内容整理而成。

首先来看内城。内城开放的六座公园都是以旧有的皇家建筑为基础进行改建而成的,依次为中央公园(原址社稷坛)、和平公园(原址太庙)、北海公园(原址北海)、京兆公园(原址地坛①)、景山公园(原址景山)和中南海公园(原址中南海)。分别来看,社稷坛、太庙、天坛和地坛是封建王朝时期代表皇权威严的祭祀场所,民国时期率先将其改造成了公园,可谓开禁闭之风。更有意思的是,这四个坛庙恰恰分位于北京城的东西南北,满足了之前有舆论提到的在京城东西南北分别建有四座公园的建议,[4]6虽然位置不是处在原来构想的商业中心,但是祭祀场所原本优美的风景、宽敞的空间为创建公园提供了得天独厚的优越条件。

再来看中南海公园和北海公园,这两个公园所在的地区是北京城内最占天时地利的太液池水域,元大都的选址上就是基于太液池所在水域,在其北部(今天的积水潭)定下全城布局的几何中心点,确立中轴线位置;水域的南部纳入皇城作为皇家苑林的中心加以营建,不过在封建王朝时期这里仅仅供皇家享用,等到中南海和北海都相继改建为公园,再加上紫禁城北门外景山公园的开放,紫禁城本身又作为故宫博物院开放,②这样一来以前最为紧闭森严、固若金汤、为皇家所独占的紫禁城和皇城实现了全面开放,成为供所有市民游览的京城胜地,北京城的公共游览空间发生了质的改变。

至于外城,开放的公园除了前面提到的天坛,还有紧邻天坛西部的先农坛,以及宣南琉璃厂(厂甸)地区的海王村公园。这里必须注意这几座公园开放的先后顺序,因为这直接体现了建设者的空间格局观念。1914年开放内城的中央公园以后,1915年紧接着开放的就是外城的先农坛。一内一外的率先开放,标志着公园作为北京城新型游览空间的正式登场。当然,这一格局是规划者有意为之的结果。1915年《市政通告》第18期上,市政公所特别阐明了先农坛选址的理由:“因为中央公园设在前门里头,仅便于内城一带居民,而于南城外头,有城墙阻隔终觉不便。要据户口调查起来,外城居民较内城格外稠密,红尘十丈,很难找一处藏休息游的地方。”[4]97这也是第二处公园一定要开在城南的缘由。

除了空间位置外,如何营造和布置公园的内部环境和设施也是值得关注的。主管单位的规划充分体现出了基于历史和传统,引入新兴事物,为市民营建一个健康游览空间的理念,同时又十分注意周边道路和公园内道路的改造和修建,以便于市民的出行。具体来看,首先被改造的三座坛庙并不是风景优美的中南海或者北海,而是在清末民初就已经荒废了很长时间的社稷坛、先农坛和天坛③三处。根据主管单位的立场,变废为宝在政策上具有很大的可行性,除此之外,此类坛庙园内留有更多剩余空间,可供用于引入现代娱乐设施。以选先农坛改建为城南公园为例,《市政通告》中这样解释:“按说南城南部地方,空旷的很多,何以不能设一两处公园,使南城外市民,也稍享一点幸福。怎奈细一考究,东边的万柳堂故址,若打算回复原状,不但费手续,而且交通上也不便利;西边黑龙潭一带,地方窄小,也不够公园之用;此外空地,又多被义地占了去,荒冢累累,打算改建公园,殊绝困难。所以这外城公园的问题,研究了多少日期,最后才想出一个最简便的法子,择定一处相宜的地势,就是就先农坛开放,作为南城外的公园,该处当年本是禁地而极合乎公园之用:第一土脉干净;第二地势宽绰;第三有的是亭台殿阁;第四有的是古木奇花。……如今既然没坛庙祭祀的关系,市民大可以得点便宜……”[4]8

那么到底有哪些设施呢?以最早开放的中央公园和先农坛城南公园来看,两座公园的整体布局大体都是在1915年完成的,共同点有四个:第一是保留古建,在外围进行扩建和造景;第二是设置文化娱乐和文化教育场所,包括传统和新兴娱乐场所或者活动;第三是大量种植花卉,形成一定规模;第四是疏通公园内外交通。这四个方面的举措充分体现出新旧结合的意义。

首先,保留古建是对封建王朝史的尊重和纪念,新的造景则是为了满足公共园林的需要。第二,娱乐类型既有传统的也有新兴的,比如中央公园有习礼亭、投壶亭,也有行健会、卫生陈列所、图书阅览室、儿童体育场、溜冰场、高尔夫球场等;先农坛公园有秋千圃、蹴鞠场、古艺游习社,也有书画社、书报社,还举办放焰火和放电影等活动。还特别要提到的是这里开设的茶馆,如中央公园的“来今雨轩”,环境幽雅、座位舒适,成为当时北京名流的聚会、休闲场所。一位文人这样评价当时中央公园的茶座:“世界上最好的地方是北平,北平顶好的地方是公园,公园中最舒适的是茶座。”[4]8舒适二字正是茶座作为新兴休息场所的特征所在。以往的饮茶处一般为茶楼,同时也是欣赏曲艺表演的场所;现在的茶座设在风景宜人的公共园林当中,重在饮茶聊天。虽然来今雨轩消费较高,非一般平民享受之地。但是像先农坛公园等其他公园内一般也设置茶社,供游园者休憩,其性质和来今雨轩一致,是新旧融合中新传统的诞生。第三是种植花卉,这个看起来对于园林来讲不过是个基础工程,仔细做起来却不一样,这里面也显示出了市政公所的在尊重传统上的不凡见识。以中央公园为例,广植花木中,尤以牡丹、芍药、丁香、海棠和太平花为最盛。这些恰恰是传统上北京人春日郊游赏玩的花种。④第四是交通。传统上外城的庙会和游览胜地通常也在当令之时游人如织,但毕竟有时节的限制,且路程远,交通不便。将公园开在城内,从根本上解决了距离问题。公园营造者还专门疏通公园周边地区的道路,方便人车行走。前面提到的公共电车路线有两条都经过中山公园。

公园的营造者和运营者不仅在选址和园内布局上注意传统和现代的结合,而且也在园内“活动”时间和内容上有意识地利用传统资源和引入新鲜事物。首先是开园时间或者选择新式节日,如中央公园于阳历1月1日正式开放,或者选择传统年节,如先农坛城南公园于阴历5月5日正式开放,以后每到重大节日都举办盛大的游园活动,吸引游客。其次,公园定期举办文化活动,既有新式的也有传统的,丰富市民的游园乐趣。如中央公园举办很多画展,先农坛城南公园举办焰火观赏和电影观赏,北海公园举办盂兰会和溜冰大会,地坛京兆公园⑤则多举办各界名流的讲演。第三,有意识地引导民众利用公园开展健身运动。如改造地坛而建的京兆公园其中一个重大举措就是将园内南部一个荒草丛生的大坑,改建为体育场,北面设置各种器械,东面为网球场,南面为篮球场、足球场和田径场等。诸多公园都有不同规模和类型的体育设施(见表1),从当时一些报刊上的图片报道来看,民众积极利用这些场地和设施进行体育锻炼。

由此来看,民国时期北京城区开放的公园不仅仅是单纯的风景胜地,而是一个为广大市民提供游览、休息和开展文娱活动的公共场所。除了节假日,星期日休息制度的推行,⑥也促进了来这里游玩的市民人数日渐增多。[4]57根据文人随笔,甚至在平日里利用晚间,一家人或者呼朋引伴来公园休闲的游客也不少。[4]13,22可以说民国时期北京城区开放的公园为这座城市开创了一个新型的业余生活时空。

四、结语

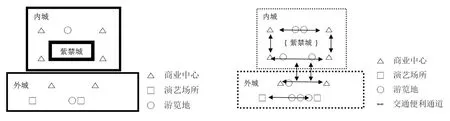

综上所述,民国时期北京城的业余生活空间经历了一个从封闭、分散和不均衡,转向开放、沟通和渐趋均衡的变化。这个变化可以简单演示为下面两幅图式(图1、图2)以作对比。

图1 封闭、分散和不均衡的业余生活空间格局 图2 开放、沟通和渐趋均衡的业余生活空间格局

从以上关于北京城建工程的描述来看,城市业余生活空间的公共化进程似乎非常顺利且有效,道路交通的全面整治不仅打通了内外城之间的封闭格局,而且内城中和外城中的交通环境也有大幅改善,更重要的是这些变化的主要目标就是营造和加强城市的商业和娱乐业中心区域,为市民的消费、休闲创造便利条件。不过事实上,同类工程的开展并非一帆风顺,而且特别是与其他盲目的破坏性的城市空间格局改变相比较,市政公所为主导的城建工程更为理性和谨慎。

比如城门和城墙的变化。民国初年实际上拆除城墙的呼声更高,但以朱启钤为代表的市政公所却没有搞大拆大建,而是审慎地对城门和城墙加以改造和利用。当时这种保护观点和行动的理论依据来自留美学者白敦庸提出的《北京城墙改善计划》,核心思想有三个:第一,北京城城墙的防御功能弱化或者消失了,但在治安、防灾、卫生和考古方面仍然可以继续发挥作用;第二,北京城城墙沿线并非全是商业中心,交通并非全面拥挤,而且全面拆除城墙要耗费巨大的财力和人力,如此做不经济;第三,可以通过合理改善,比如进行现代化的装修、开设茶肆、冷饮店、图书馆、举办音乐会、放映电影,另外全面进行绿化,从而使古城墙成为环绕古都的一座立体花园。朱启钤的正阳门改造正是以此为蓝图的一个成功范例。不过朱离职后,⑦拆城墙的观点又占了上风。

总结来看,市政公所不仅仅是修修路、搞搞建设而已,他们有一个更远大的目标,即通过城市改造来转变市民的生活方式和生活观念。到底为什么要建公园,他们有明确的指导思想。1914年《市政通告》第2期上有“公园论”专辑,介绍英、德、法、美等国的公园体制,并且节译了日本安部矶雄的《公园论》。根据通告,市政公所将“公园”视作为除衣食住行之外,一座现代城市必不可少的要素。他们认为,现代的公园和传统意义上的园林不同,首先园林姓私,公园姓公,其次园林主风景,公园主休憩,是在城市内为广大市民提供游览、休息和开展文娱体育活动的公共场所。因此在选址上他们充分考虑了空间上的公共化程度;而且在布置和设施上充分考虑如何让市民游园的同时,休息和锻炼疲劳的筋骨,获得精神文化上的享受。

不过,即使是市政公所主导的工程中也存在兴盛一时即销声匿迹的现象。比如1914年由市政公所主导新建的一处新城区——位于宣南的香厂,聘请西方建筑设计师参与设计,全面采用当时西方国家城市建设理念,建成后一度在北洋政府时期成为北京最西化、最繁华的地区,集购物、餐饮和娱乐为一身。1927年北伐战争后,国民政府南迁南京,香厂从此不振。再如,先农坛城南公园开放后,并没有出现中央公园游人如织的情况。于是为了改善此种情况,1918年在外坛北部建成“城南游艺园”,一时成为最吸引人的商业游乐园,但是仅存在两年便歇业了。1925年颇费周折开放的地坛京兆公园,不到三年的时间就出现经营困难,以后受时局影响不断遭破坏,终于在1937年完全关闭。另一方面却又有工程之外的游园点形成,最具代表性的例子就是什刹海。在民国时期公园开放的热浪中虽然没有包括什刹海,但却有记者称这里是北京唯一一处免费的平民公园。类似还有一些公园开放成败的事例。比如当时有观点认为中央公园的成功在于位置,[5]141可是位置相当的太庙在1913年一度被改为和平公园,开放数日后便重新关闭了。再者没有门票被认为是什刹海受到市民普遍欢迎的原因之一,[4]23但是前面提到的先农坛公园票价比一般公园低廉,却没有比其他公园更吸引游客。[5]159

对此,笔者另有一个思考,即用中央公园、什刹海、天桥这样的成功案例,和先农坛、香厂这样的失败案例相比较,其中固然有经济、政局等因素的影响,但是可能更为根本的原因是近代新型的大规模游乐园、豪华奢侈的游乐中心等娱乐形式并不适合北京这座城市的性格。北京被称为文化古都,她的性格和十里洋场的上海不一样,北京文化的一半是政界名流和文化名流的文化,因此才有清代宣南文化的形成和中央公园在民国时期的走红。即使是普通市民,他们也特别喜爱富有历史传统和文化传统的戏曲、曲艺和杂耍等,因此才有天桥、什刹海这样汇聚了传统文化的平民游乐中心的形成。香厂、城南游艺园只能赢来一时之盛可能是因为它们在娱乐方式的主要模式上是西化的。基于此,笔者认为对于民国时间北京业余生活方式的研究还仅仅是一个开始,下一步应该以区域为单位选择有对照意义的个案,针对具体的娱乐生活模式进行深入研究,印证是否存在一个所谓合乎“文化性格”则成,反之则败的问题。如果成立,那么到底在业余生活传统上,民国北京的文化性格是什么,应该是一个饶有兴味的课题。

总之,业余生活的空间问题,简单来说是人们可以到哪儿去玩和玩什么的问题。对于个人而言,这可能仅仅是兴趣和财力的问题,但对于一座城市而言,则是关系市民生活质量的大事。民国初期北京市政公共工程开展的城市道路改造和公园开放两项重大举措中,通过空间资源的公共化缔造新型业余生活空间的策略和实践,值得探究和借鉴。

注释:

①地坛位于安定门外,紧邻内城,因此这里也将它列入。

②1914年10月,故宫部分大殿对外开放,举办古物陈列展览,1925年10月10日正式对外开放。

③朱启钤在拟定开放公园的名单中是将天坛列为第一位的,不过受袁世凯复辟事件影响,未能实现。

④法源寺的丁香、崇效寺的牡丹、三官庙的海棠、大觉寺的桃花、丰台的芍药、闵忠寺的菊花等在不同朝代闻名京城。

⑤民国元年定都北京后,顺天府改称京兆。

⑥这本身也是市政公所开放公园的一个目的所在。1914年11月《市政通告》第2期发表《社稷坛公园预备之过去与未来》中特别谈到“现在星期休息,中国已然通行,但是通都大邑,没有个正当的游玩地处”。同文中还提到,社稷坛先期在国庆日暂行开放了三天,当时每天的游人超过了一千,于是在整修期间,试行了每星期六和星期天售票游览。

⑦因参与袁世凯复辟事件,朱启钤于1916年离任内务总长,虽仍为北京市政督办,但不久受到通缉处分。

参考文献:

[1]李理.朱启钤对北京的贡献[J].北京档案.2011(12):51-53.

[2]朱启钤.蠖园文存:中卷[M].台北:文海出版社,1936.

[3]王亚男.北洋政府时期北京城市发展与管理体制变革(1912-1928年)——若干重要城市规划建设项目的评析(中)[J].北京规划建设,2009(2):96-100.

[4]王炜,闫虹.老公园开放记[M].北京:学苑出版社,2008.

[5]陈宗蕃.燕都丛考[M].北京:北京古籍出版社,1991.

Tactics and Practice of Building New Public

Entertainment Space During the Minguo Period

PANG Jianchun

(ForeignLanguageDepartment,HongikUniversity,Seoul121791,Korean)

Abstract:Enjoying spare time does not necessarily mean killing time. An excellent public space for people’s amateur life ensures that citizens can release their life burden and liberate individual personality, which is vital for the health of a society. From the perspective of amateur life style, this paper takes Beijing—the political center of the Republic of China(1912-1949)—as a case, to study the tactics and practice of building new public entertainment place for the public during the transformations of the old city and the process of building new city. Focusing on the construction of city roads and park opening by the municipal government, this paper explores how this series of urban construction projects break the traditional closed pattern of the feudal system. And it analyzes the idea of creating new experiences and lessons of the ideal public amateur life space. Special attention has been paid to the connection of old commercial centers between inner city and outer city resulting from the remolding of city gates and the designing of the roads between the inner city and the outer city. Moreover, the author sheds light on the features and influences of two measures taken, namely, the remolding of royal altars, temples and palaces, and the parks built, by integrating traditional concepts and new ideas, for citizens to spend their leisure time.

Key words:the amateur life space; Beijing during the period of the Republic of China; the construction projects by the municipal government; the park

(责任编辑傅新忠)