韩国朱熹关联题画诗研究

——以儒学大师李滉、李珥为中心

2016-01-08孙晓

孙 晓

(延边大学 朝鲜-韩国学学院,吉林 延吉133002)

韩国朱熹关联题画诗研究

——以儒学大师李滉、李珥为中心

孙晓

(延边大学 朝鲜-韩国学学院,吉林 延吉133002)

在朝鲜时代,人们对朱子学说非常崇拜和敬仰。朱熹的《武夷棹歌》、《武夷九曲图》传入韩国后,不少学者对朱子诗进行次韵,或者将“九曲图”画在屏风上,更有人效仿朱子,遍游朝鲜胜地,经营自己的九曲及书院。现存最早与朱熹相关联的题画诗是徐居正的“武夷精舍图”,而书写最多的文人则是退溪李滉。我们可以从韩国文人笔下的朱熹相关题画诗中体会到当时文人对诗画美的向往与追求。从九曲之美到对祖国山河之爱,这种思想后来也被众多韩国古代文人雅士所接受,并潜移默化地影响着亚洲文化史与世界文化史。

朱熹关联题画诗;李滉;李珥;隐逸;书院

荣格认为“生活中有多少典型环境,就有多少个原型”。[1]正是生活中的典型环境在经过长时间的历史沉淀和反复,从而出现在人的内心,并且留下了深深的印记,最终变成某种普遍性的同类经验的心里凝聚物,这便形成了原型。

郭沫若在《游武夷泛舟九曲》中写道“棹歌首唱自朱熹”。众所周知,山东曲阜是儒家宗师孔子的根基,而福建武夷山则是继孔子之后集儒家思想大成的朱熹的乐土。武夷山雄伟秀丽的山水是朱子理学孕育、形成与发展的温床。 “夫山水不能自奇,而必待人而胜,如鲁东山、农山,特一寻常峥嵘耳,一经夫子之游,遂显名于天下,矧乎武夷一区,固为东南奇伟秀绝之勝,而得朱先生为主人”,[2]武夷因朱熹而闻名遐迩,武夷山中的武夷精舍(又称紫阳书院)是朱熹广收门徒、著书讲学之地。朱熹在此生活的40多年间,经常与学者、友人论道,并因此铸就了朱子学与武夷山。“东周出孔丘,南宋有朱熹。中国古文化,泰山与武夷。”这即是对朱熹及其武夷精舍最恰当、最崇高的评价。

一、朱子学在韩国古代文人间的传承

在题画诗传入韩国之前,朱子学就已经被韩国文人墨客所接受并发展。可以说,由中国传入的儒家史学观是韩国文学产生的催化剂。朱熹(1130-1200),生于福建尤溪,后随母迁居武夷山市,晚年定居建阳考亭。号晦庵、考亭先生,世称朱子、紫阳先生。卒后谥曰文。朱熹著有《四书章句集注》、《四书或问》、《周易本义》、《易学启蒙》、《楚辞集注》、《朱子语类》、《九曲棹歌》等,吸取“北宋五子”理学精髓,自成一派,世称“朱子学”。

朱子学传入高丽是在13世纪末至14世纪初,盛行于朝鲜朝前半期。公元1392年,以李成桂为首的改革派结束了高丽王朝,建立了朝鲜。为了维护和加强自己的统治地位,把佛教、阳明学等定性为“异端”、“邪教”,积极用性理学为统一学术,并将其尊为“经邦治国”的唯一真理。由此,开启了从朝鲜开国到日本入侵朝鲜的近五百年的“独尊儒术”官方哲学思想。由于朱熹学说在当时社会的盛行,出现了不少儒学大家如李滉、李珥、宋时烈等。他们在继承孔、孟、程、朱之道统后形成了具有自身显著特色的半岛国学体系性理学,在当时的士林间形成了一股学习与效仿朱熹的热潮。朱熹的为人处世之道、言谈举止等成为朝鲜朝文人模仿的对象。不仅如此,其居住地武夷山与九曲溪也成为众多文人所向往的理想学术圣地。显而易见,朱熹已经成为偶像崇拜与理想寄托的代名词。武夷山、陶山与海州山川亦成为他们讲道治学与陶冶性情的象征场所。“慕而写,写而藏,由人而地也”,[3]可以看出朝鲜文人对朱熹相关题画诗的由衷喜爱,不只是单纯地模仿与收藏,而是要将朱熹作为自己的榜样,以此反观自己的言行,完善自己的学识与修养。

二、朱熹关联题画诗在韩国的登陆

南宋淳熙甲辰(1184年)仲春,朱熹在武夷精舍作《九曲棹歌》十首,即用棹歌礼赞武夷山的景色之美,山水之奇。其流风遗响经历宋、元、明、清而不衰。后来韩国诸多题画诗中的“棹歌”即《九曲棹歌》,九曲溪也因此作而名扬天下。朱熹的《九曲棹歌》与新儒学在高丽晚期一同传入韩国之后,韩国历代士林创作出大量的次韵诗、和诗和仿诗,甚至形成世界文学史上独一无二的“九曲歌系诗歌”。

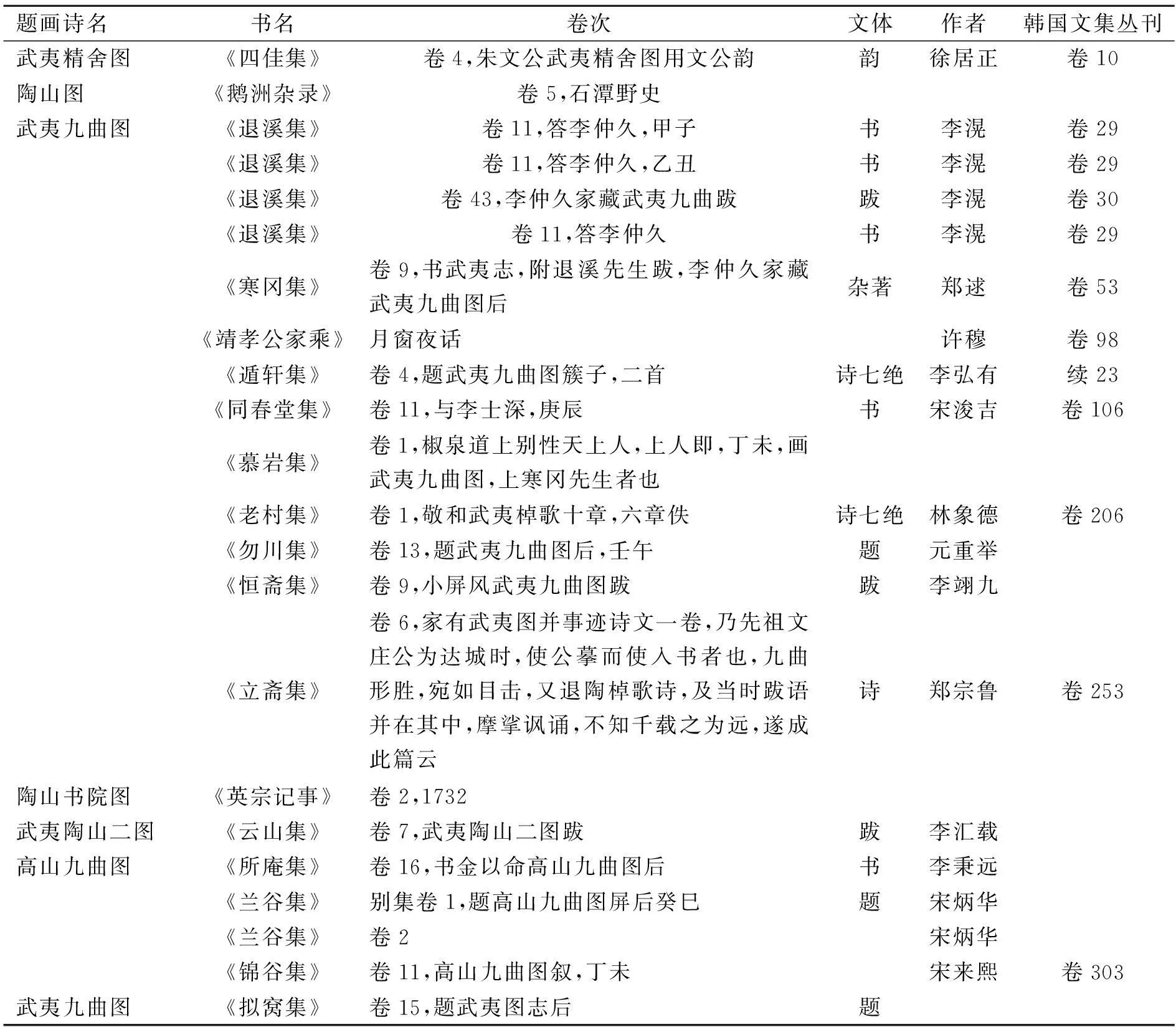

表1 韩国朱熹相关题画诗目录

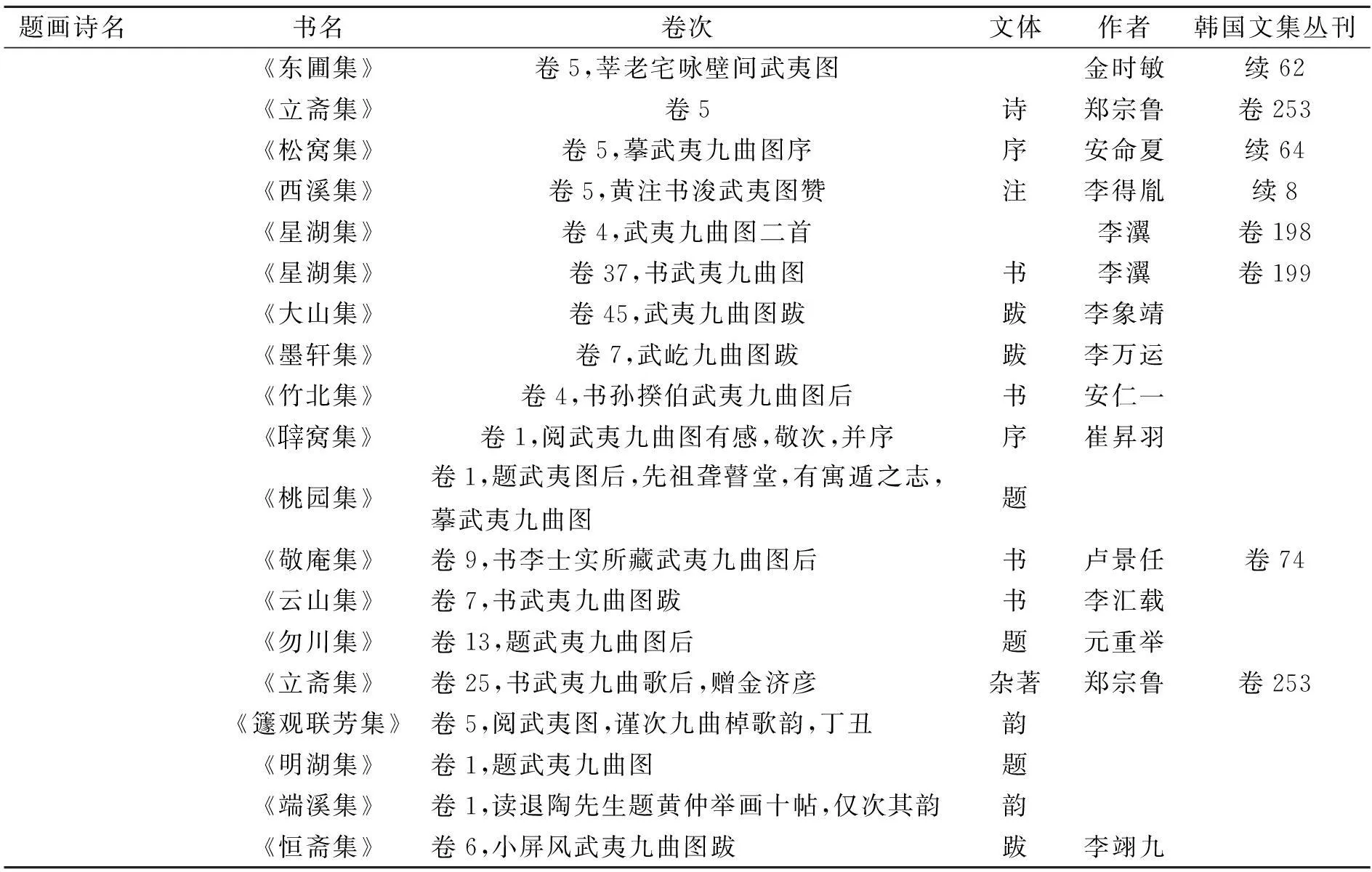

续表1 韩国朱熹相关题画诗目录

从文献记载来看,传入韩国最早的,或者说最多被临摹的是北宋李公麟笔下的“武夷九曲图”。如“武夷之山,远在南越中,东土何人能见者,幸有龙眠写真境,数幅山水留吾社”,[4]“聪明今太颠,妙手旧龙眠。客里论怀绪,临分倍黯然。”[5]文中的“龙眠”即龙眠居士李公麟,是宋画中的第一人。苏轼曾称赞他“龙眠胸中有千驷,不惟画肉兼花骨”,形象生动地称赞了龙眠居士画技水平之高。我们可以由此推测“九曲图”大概于11世纪开始出现在中国。

现存最早的韩国“武夷精舍图”题画诗是由15世纪朝鲜的著名文人徐居正所作。而后,赵成吉在16世纪末创作“武夷九曲图”屏风,现藏于韩国岭南道博物馆中,据记载是英祖时期宫廷御用屏风。朝鲜朝晚期18世纪画坛巨匠金弘道也曾画“高山九曲图”屏风。文人墨客的追慕加之著名画师的高超技艺,使得“九曲图”文化意蕴更加深厚。由此,我们可以推测朱熹相关题画诗在韩国的登陆时间应是15世纪朝鲜朝时期。在韩国古装历史题材影片中,我们经常看到贵族家庭摆放的山水画或山水屏风,它们不仅仅具有装饰作用,更重要的是彰显出了主人高尚的情操。

李滉是书写朱熹相关联题画诗最多的朝鲜文人,有《退溪集》中卷11《答李仲久甲子》,卷11《答李仲久乙丑》,卷11《答李仲久》,卷43《李仲久家藏武夷九曲图跋》,同时李滉还著有《闲居读武夷志次九曲棹歌韵十首》。自朱熹武夷九曲一咏,后人到此,“莫不生山高水长之思”。[6]李滉对《九曲棹歌》的理解有一个变化过程,初时认同陈注,多从“学问造诣处看矣”,[7]后来他把该诗的类型定位为感兴诗,点明诗中有“本只为景物而设”[8]之处。

其他如郑逑的《寒冈集》卷9,宋浚吉的《同春堂集》卷11《题武夷九曲图之簇子》二首,李瀷的《星湖集》卷4《武夷九曲图》二首以及卷37《书武夷九曲图》,李栽的《敬安集》卷9《书李士实所藏武夷九曲图后》,田愚的《立斋集》卷25《书武夷九曲图后,赠金济彦》等诗歌大多表达了对九曲之美的向往,以及对朱熹思想的追慕之情。

三、李滉、李珥与朱熹相关题画诗的思想意蕴

李滉(1501-1570)号退溪,世称李退溪。因其理学造诣颇深,世称“东方夫子”、“海东朱子”。李滉著有《退溪集》、《朱子书节要》、《启蒙传疑》、《心经释录》、《天贫图说》、《四端七情论》等。自朱熹的《九曲棹歌》传入韩国后,被众多的士林文人所喜爱,李滉也不例外,在其心目中《九曲棹歌》是写景和抒情高度统一的诗篇。

(一)隐逸山水

最能体现李滉受朱熹诗作影响的是时调作品《陶山十二曲》:

春风骀荡花满枝,秋夜深沉月盈台;

四时佳兴与人似,

更有那——鱼跃鸢飞,天光云影共徘徊。

诗中所表达的悠然自得之趣跃然纸上,深受朱熹哲学思想与诗歌意蕴的影响。诗人将大自然的四季更迭与人的心情变化相合,顺应自然,追求清静无为的境界。我们可以体会到这位心灵深处浸透了儒家思想的诗人对闲适的田园生活的向往。他与新罗诗人崔致远晚年在伽倻山“常恐是非声到耳,故教流水尽笼山”[9]的感叹如出一辙。

若要问朱熹为什么偏偏喜爱隐居在这武夷山中呢?应该是当时政治环境使然,孔子说“邦有道则仕,邦无道则隐”。在政治腐败、民怨载道的社会现实中,朱熹的治国安民理想得不到实现,悲观失望,道不能行,只好隐居山林。“琴书四十年,几作山中客”,淳熙十年(1183)建武夷精舍,精舍落成,朱熹言:“吾今营其地,果尽山中之乐矣。”隐居武夷山,倡道东南,著书立说,聚徒讲学是朱熹欣然所乐的生活。

李滉与朱熹的生活年代相差足足三百余年,但似乎心有灵犀。“滉卜居于礼安之退溪,因以自号。衣食仅足,味于澹泊;势利芬华,视之若浮云然。季年,筑室于陶山,颇有林泉之趣”,[10]由此可以看出,李滉选择居住在退溪这个地方,并以此为号与朱熹有相似的心理与抉择。他关心朝鲜政治,却又不得不避祸于山林,面对朝鲜王朝的政局动荡与民不聊生的社会现实,却劝诫无门,只好在退溪这个地方清静寡欲地生活,不追求功名利禄,闲来欣赏相映成趣的山林与泉水,生活得悠闲自在。这种对于官场生活的厌倦、追求田园安逸生活的心境由此一览无余。这种归隐之乐还在于好友的相伴相知,“但所称佳山胜水,鸥沙犊坡,随意登陟,徜徉坐眠等语,宛然摹写出此间婆娑景趣,此固聋岩先生所以付与滉林泉之乐在此”。[11]聋岩先生是朝鲜中期文臣李贤辅,是与李滉一样敬慕中国东晋诗人陶渊明,与李滉是忘年交。众所周知,陶渊明是山水田园诗大家,山水田园诗之所以成为历史上的文学潮流,朝鲜许多士林文人争相效仿,是因其“情景交融”、“自然天成”的鲜明的艺术风格。在社会政权独断专横、人民生活水深火热的时代,归隐就成了士林文人避世的最好方法,进而大都描写意境闲适恬静、和谐的自然山水之乐。李滉也曾将陶山与武夷山做比,“吾东亦有一武夷,画外陶山碧相射”。[12]武夷山水景色和文人理想的寄托与武夷九曲相一致,如一曲至九曲的逆行、精舍(或书院、书堂等)安排于五曲等,都和“武夷九曲图”保持着相当的一致性。“先儒氏之言曰,九曲纯是进道次第,苟能优游默玩有以深契,夫曲曲进进之序期,至于豁然贯通则是图也”。[13]另有金涌的“玉川公题于图末,曰陶山实传武夷之统”,[14]这更清晰地说明陶山与武夷山的一脉相承。

从现有资料看,退溪李滉是最为推崇朱熹相关题画诗的韩国古代文人,“《武夷图》留意画成,装轴精绝,珍重寄来。洞府烟霞,大隐遗迹,入手照眼。每一披玩,耳边如闻棹歌之声矣,感篆至意,当默会也”。[15]由此可观,李滉热衷于赏玩《武夷图》已经到狂热的程度,不仅仅是表面的欣赏,更是对于诗画美的向往与追求。

李珥(1536-1584)号粟谷,世称“九度状元公”、“左海之紫阳”。其汉文学修养颇高,发展了主气说。李珥作品中最能体现其贵族式生活情趣的是《高山九曲歌》:

高山九曲潭,世人未曾知。

诛茅来卜居,朋友皆会之。

武夷乃想象,所愿学朱子。[16]

诗中的“武夷”与“朱子”是李珥心中所向往的,他曾在海州石潭构筑武夷精舍,在此潜心研究朱子学。“恭惟栗谷李先生,允矣左海之紫阳。天开日朗焕人文,罗丽故国始破荒。又有壹事何其绝,所居石潭九曲清。先生有歌歌九曲,宛然武夷两三声”,[17]以及“宣庙丙子十月,粟谷先生以大司谏归海洲石潭。先作听溪堂,戊寅作隐屏精舍”。[18]听溪堂和隐屏精舍都是仿照朱熹武夷九曲中的景观来建造的。 “夫海州之石潭,即我东之武夷也,若有想象起感于石潭,则当学李文成之道,而亦可上溯于朱夫子矣”。李文成系农民出身,人称李四木匠,是农民起义首领。这从侧面反映出当时朝鲜朝廷的腐败无能、民不聊生的社会境况。士林文人劝诫无门,只好归隐山林,但心里还是对祖国大好河山由衷热爱、深切关心,并寄希望于起义,以及朱子学普遍化来改变当时社会的状况。李珥是朝鲜王朝最权威的教育哲学家之一,是退溪李滉的门人。但重要的是,他从来不以学者的权位自居,反而常常与文人墨客进行自由讨论,被称为“左海之紫阳”。

(二)书院山间

中国书院发端于唐代,到宋代形成规模。韩国学者普遍认为周世鹏之“白云洞书院”的创建开启了韩国书院的新时代。据记载“白云洞书院”被御赐为“四书五经”、“性理大全”之所。书院仿照中国朱熹“白鹿洞书院”而建。事实上,世宗大王在位期间就已经颁布褒奖私塾书院的法令,大大促进了书院的发展。中国书院随着韩国古代文人对朱熹及其学术思想的崇拜,遂传入韩国的教育文化界,成为推动韩国文化发展的重要推动力量。精舍亦可称书院、学社,是儒家讲学或修身养性、追求人生真谛而求学的地方。在朱熹的《武夷棹歌》中,五曲是精舍,即紫阳书院的所在地。无独有偶,在韩国的相关题画诗中,我们常常看到当时崇慕朱熹的士林文人所建书院也是在五曲。

“五曲山高云气深,长时姻雨暗平林。林间有客无人识,欸乃声中万古心。”朱熹的武夷精舍就建在五曲的隐屏峰前。[19]在徐居正的《四佳集》中有《精舍》一篇:“已矣世无知,来作山中客。经史足余暇,优游一泉石。”与大自然融为一体,置身世外的恬静生活,只有这样的物我融为一体,才能感受到真正的快乐!精舍所在地五曲有钓矶,[20]又称“钓船”,而此钓船是用来访仙的。武夷精舍建造于此,广大门人求学于此,探求真理之道,而乘“钓船”访“仙人”,也许是朱熹对其门人的美好祈愿。朱熹《武夷精舍杂咏诗序》曰:“堂成而始来居之,四方士友来者亦甚众”。宋王遂的《重修武夷书院记》曰:“朱子之讲学,诸生不远千里而聚首。”可见济济多士,萃于一堂。可以说,传入韩国的朱熹相关题画诗中对五曲的描写最为绝妙。“五曲隐屏最好看,潇洒精舍水边停,想象当时诗吟弄意,风月无边草满庭”,[17]言简意赅地称赞五曲的景色最为好看,以“潇洒”来形容精舍之貌,给人以动态美。这不是简单的仿照,而是融入一种景仰与严谨的治学思想。另有“而第五曲为一山要领,精舍所在也,与门人弟子讲道之余,作为棹歌”,[21]以及“五曲山居石深,每朝来看鹿游林。金丹岁暮空储箧,鸟兽那知孔氏心”。作为“要领”的第五曲向来是朝鲜文人墨客用来代表自己著书讲学、治学业绩的标志,也是其将朱子学在朝鲜发扬光大并为我所用的重要之地。对五曲描写的精妙还在于画作的写实,使士林文人在赏画的同时有身临其境之感,以达到“情景交融”的审美体验。虽然我们在武夷九曲的实景中可以体会到客观景物的美,这种客观的美还需要人主观的感触。人的情感与其对应的外物要产生审美的联系,从而达到所谓“情景交融”。

受朱熹紫阳书院之影响,当时不少学者仰慕朱熹,仿精舍而筑自己的书院,广收学生。在《英宗纪事》卷二中《陶山书院图》上书有“遣近臣致祭于文纯公李滉陶山书院,令本道画进书院及故宅”之语。李退溪以“理气互发说”为思想核心,建立了岭南学派,之后又设立了“陶山书院”,培育后人并进行学问研究;有“九度状元公”之称的李珥也筑有自己的高山石潭书院。“宣庙丙子十月,粟谷先生以大司谏归海洲石潭,先作听溪堂,戊寅作隐屏精舍”[18]以及“偶与武夷九曲相符,故旧名九曲,而高山石潭,又适在第五曲”,另有“高山即吾祖大山先生讲道之所,而川沙先生兄弟横经问难之地也”。[24]郑逑(1543-1620),号寒冈,是朝鲜著名的儒学者,也是退溪先生的得意门生,他收徒讲道于高山书院,著有《五先生礼说分类》、《心经发挥》等数十部著作,所作《武夷志跋》中收集了朱熹撰写的“九曲棹歌”,并附录了李退溪的诗和跋;“先生没后二年,诸生始建祠宇,奉安三先生位版,已成先生遗志,即绍贤书院也”[18]文中言筑建绍贤书院,不仅是李退溪门生为完成老师的遗志,进一步传递出的却是学生们对老师的尊崇之情,而欲将老师之学问气度通过这种方式永久地传承与发扬。

四、朱熹相关题画诗对韩国的影响

在安珦引朱子学入高丽之后,经过长达百年的传播与发展,朱子学在朝鲜逐渐扎根并开始形成具有朝鲜特色的朱子学。高丽与元朝“甥舅之好”的特殊时代关系,使元丽之间政治文化交流更加密切,这为朱子学在韩国的接受与发展乃至成为当时的官方哲学提供了先天条件。明朝建立后,确立了朱子学一家独尊的地位,迎来了其发展历史上的高峰时期。曾有学者跋涉万里到武夷山拜师于朱子学门下潜心学习。可见朱子学在当时已经成为高丽文人心目中不可替代的心灵导师。

韩国古代文人对朱子学说非常崇拜与敬仰。集中体现在朱子的《武夷棹歌》,《武夷九曲图》等经典作品被韩国文人学习、收藏与传诵。不少学者都对朱子诗进行次韵,或者把“九曲图”画在屏风上便于欣赏。当时还有人效仿朱子,遍游朝鲜半岛内的胜地,经营自己的九曲,例如石潭九曲、华阳九曲、谷云九曲以及高山九曲等。不仅如此,积极创办书院也是更好研习朱子学的方式。好学之士学于书院潜心钻研学术,进而推动发展具有本国特色的朱子学,大大促进了韩国朱子学的形成。可以说,书院的创办对社会生活、文化教育、经济发展等方面起到了很大的促进作用,也为以后朝鲜半岛文人墨客对王阳明心学的顺利接受打下了坚实的基础。

从九曲之美到对祖国山河之爱,这种思想后来也被广大韩国古代文人雅士所接受。特别是一生潜心研究传播朱子学的李滉,撰写了《自省录》、《朱子书节要》、《白鹿洞书院学规集注》。这些著作传播到日本,成为当地文人雅士争相学习效仿的对象并创立了日本朱子学。朱子学作为日本德川时期正统意识长达270多年之久,成为时人道德规范和民族心理的重要内容。直至近代,朱子学仍然在日本保持着原有的活力。不仅如此,朱熹的学术思想也在潜移默化地影响着亚洲文化史,甚至是世界文化史。

礼仪之邦的接人待物态度应遵循“温良恭俭让”,“谦让有礼”才能使我们今天的生活和谐、和睦,韩国与中国唇齿相依,是一个具有强烈的民族自尊心和自豪感,有着强烈的精神动力和创造力的国家,儒家思想以及朱子学思想给予这个国家的是精神上的支撑,从某种意义上说支撑着整个韩民族的生存和发展。

[1] 荣格:《集体无意识的概念》,《心理学与文学》,冯川译,北京:三联书店,1987年。

[2]《大山集》(卷四十五),《武夷九曲图跋》,《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[3]《西溪集》(卷五),《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[4]《立斋集》(卷六),“家有武夷图并事迹诗文一卷,乃先祖文庄公为达城时,使工摹而使人书者也,九曲形胜宛如目击,又退陶次棹歌诗,及当时跋语并在其中,摩挲讽诵,不知千载之为远,遂成此篇云”,《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[5]《慕岩集》(卷一),“椒泉道上别性天上人,上人即,丁末,画武夷九曲图,上寒冈先生者也”,《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[6]《武夷山志》(卷四),董天工:《武夷山志》(上、中、下),北京:方志出版社,2007年。

[7]《答奇明彥别纸》,《增补退溪全书》(卷十六),汉城:韩国成均馆大学校大东文化研究院,1978(影印本)。

[8]《答金成甫》,《增补退溪全书》(卷十三),首尔:韩国成均馆大学校大东文化研究院,1978年。

[9]崔致远著、党银平校注:《桂苑笔耕集校注》,《中国历史文集丛刊》,北京:中华书局,2007年。

[10] 《鹅洲杂录》(卷五),《石潭野史》,《韩国文集丛刊》 汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[11]《退溪先生文集》(卷十一),《李滉答李仲久,乙丑》,《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[12]《立斋集》(卷六),《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[13]《恒斋集》(卷六),《小屏风·武夷九曲图跋》,《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[14]《云山集》(卷七),《武夷·陶山二图跋》,《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[15]《退溪集》(卷十一),《答李仲久,乙丑》,《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[16]《粟谷全书》(卷二),李珥:《粟谷全书》,汉城:景仁文化出版社,1989年。

[17]《兰谷集别集》(卷一),《题高山九曲图屏后,癸巳》,《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[18]《锦谷集》(卷十一),《高山九曲图后叙,丁未》,《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[19]《武夷山志》(卷十),《武夷山志》(上、中、下),北京:方志出版社,2007年。

[20]五夷精舍杂诗序:“钓矶、茶灶费在大醣屏西,矶石上平,在西北岸。”朱熹:《朱子语类》,北京:中华书局,1986年。

[21]《云山集》(卷七),《书武夷九曲图跋》,《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[22]《所庵集》卷十六,《书金以命高山九曲图后》,《韩国文集丛刊》,汉城:韩国民族文化推进会,1990年。

[责任编校:张振亭]

Study of the Poems on Paintings Relevant to Zhu Xi in Korea ——Centered on the two Confucian masters Yi Hwang and Yi I

SUN Xiao

(SchoolofKoreanStudies,YanbianUniversity,Yanji,Jilin, 133002,China)

Neo-Confucianism was highly respected and praised during the Choson Dynasty of Korea, and Zhu Xi’sPoemsfortheSailingintheWuyiMountainsandPaintingsoftheJiuquStreamwere so popular that scholars of Korea created poems to reply, drew the Paintings on the folding screens, or even followed Zhu Xi’s example to visit all the places of interest and managed their own academies.PaintingsofthePracticeinWuyiby Seo Geojong is the earliest existing painting with poems, and works by Yi Hwang the most left. All this shows scholars’ yearning and pursuit for the beauty of poems and paintings at that time. The love to the beauty of Jiuqu Stream and then to the good scenery of the country was accepted and exerted a subtle influence on the history of Asian culture and the history of world cultures as well.

poems on paintings relevant to Zhu Xi; Yi Hwang; Yi I; hermitage; academy

I312.072

1009-3311(2015)05-0059-07

2015-07-05

孙晓,延边大学朝鲜-韩国学学院,在读博士。