三峡库水位上升后奉节县城李家大沟泥石流特征及危险性评价

2016-01-07钱灵杰

三峡库水位上升后奉节县城李家大沟泥石流特征及危险性评价

主要研究地质灾害防治与预测。

钱灵杰

(成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都 610059)

摘要:奉节县城李家大沟为长江的一级支流,上游斜侧发育5条冲沟,源头发育2条支沟,曾于2001年和2002年暴发过泥石流。通过现场的调查和工程地质测绘,对主沟李家大沟泥石流的形成条件进行了分析。对泥石流沟的分区特征进行了探讨,共分成了形成区、流通区以及堆积区。在此基础上采用泥石流沟的数量化综合评判及易发程度等级标准,对泥石流的危险性进行了系统的评价和研究,其得分为80分,为轻度易发程度级别。

关键词:李家大沟;形成条件;危险性评价

0引言

自5.12汶川Ms8.0地震,以及2013年4月20日芦山Ms7.0级地震后,震中区特殊的地形地貌条件和地质环境引发了大量的崩塌、滑坡等次生地质灾害,这些地质灾害又为泥石流的形成提供了条件,造成了大量的人员伤亡和财产损失。研究发现在未来的10~20 a内是崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的活跃期,而泥石流将成为主要的地质灾害[1]。震后泥石流活动特征主要表现为数量增多、规模变大、频度增加、临界降雨强度降低且多发育黏性泥石流[2]。中国西南地域由于特殊的地理环境条件,加之地震作用,使薄弱的地质环境受到破坏,到了地质灾害的高发期,查明泥石流的形成条件和形成特征显得尤为重要[3]。

李家大沟位于三峡库区奉节县新县城的商业、文化中心——三马山小区,地处长江左岸,为一泥石流沟。2001年和2002年暴雨季节曾连续发生2次较严重的泥石流,泥石流携带物质淤埋路面,造成公路阻断达10 d。新城区的建设大大改变了李家大沟的工程地质环境,也进一步增加了李家大沟泥石流的危险度,将严重威胁新城区的建设。笔者在结合前人研究的基础上,查明了李家大沟泥石流的形成条件、特征,并对其做了危险性评价。这些成果将对该泥石流的形成条件和形成机制以及防治规划和治理提供依据。

1泥石流形成条件分析

1.1地形条件

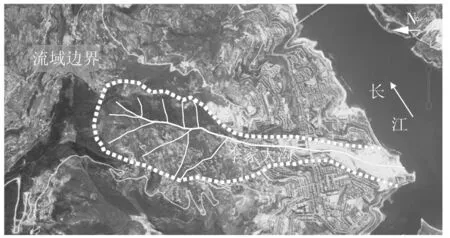

李家大沟流域总体近南北走向,长约4.1 km,宽约2.6 km,面积3.24 km2。上游切割最深达125 m,最高流域海拔约1 050 m,在三峡库区水位上升以后,入长江处沟口高程上升至175 m。沟谷呈“V”型,沟坡坡角40°~48°。上游源头发育2条支沟,如图1。

图1 李家大沟泥石流流域遥感影像

1.2物源条件

沟域内出露地层为第四系(Q4)、三叠系中统巴东组(T2b)及上统须家河组(T3xj)。Q4主要为人工填土层、坡残积层及滑坡堆积体,T2b一、三段以灰岩为主,二、四段以紫红色泥岩为主,T3xj主要为灰黄色厚层长石石英砂岩[4]。

1.3水源条件

该区水量丰富,属亚热带山区型湿润季风气候,四季变化明显。据奉节县气象局资料,多年平均蒸发量1 324 mm,平均降雨量为1 132 mm,雨量多集中在5月—9月,年最大降雨量1 635.2 mm(1963年),日最大降雨量127.9 mm(1998年6月28日),洪水多发生在7月—8月。地下水相对贫乏,第四系松散层中存在上层滞水,基岩中存在少量裂隙水,右谷坡有泉水出露。主要补给来源于降水,排泄于最低侵蚀基准面长江。三峡大坝蓄水后,该段库水位达175 m。

2泥石流基本特征

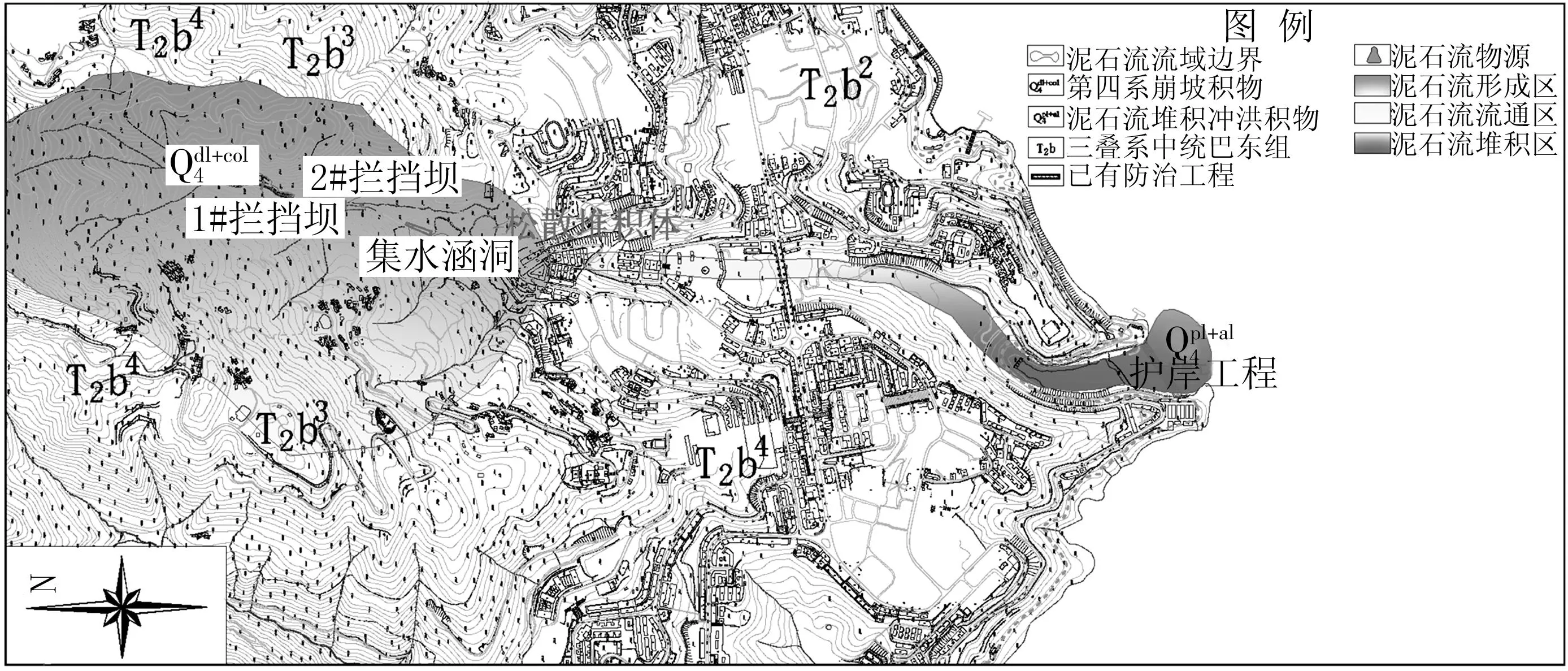

根据地形地貌,李家大沟沟域上游形成区呈倒勺状,中下游流通区改变较大,堆积区在口前入长江,目前三峡水库护岸已将原地形改变。如图2所示。

图2 李家大沟泥石流流域工程地质平面图

2.1形成区特征

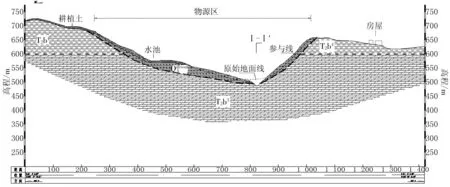

诗仙西路处七星楼以北为形成区,汇水面积1.8 km2,主沟长1.3 km左右,纵比降249.1‰。据地貌特征可分3区,如图3。

图3 形成区工程地质剖面图

2.1.1东侧斜坡区

社会组织的多元性不仅体现在经济分层带来的利益群体多元化,更大程度上来源于社会生活的丰富多彩和人们需求的不同。有人倾向从经济分层的角度讨论社会组织的多元性,笔者更倾向于从人自身的需求不同探寻社会组织的多元性。

该区地形陡峻,下部坡度50°~60°,上部坡度30°~50°。出露的基岩为巴东组三段中—厚层状的泥灰岩和泥质灰岩;缓坡表面为厚约30~50 cm的残坡积层。坡上植被覆盖率30%。东侧斜坡区可见一崩塌:位于2#拦挡坝前部的一个支沟处,平面形态呈舌形,方量2.0×105m3。前缘直抵李家大沟沟底,后缘在一平台陡坎下。滑体物质结构为碎石土,碎石占30%~40%。据访该处早前发生过滑动,目前前缘崩塌严重,如图2。根据资料,2#拦挡坝下约20 m曾有2个采石厂,外侧堆积方量约3.00×104m3的采石废渣,但目前已清理。

图4 东侧斜坡前缘崩塌区特征

2.1.2西侧斜坡区

该区冲沟发育,斜坡呈台阶状,下部坡角40°~60°,中部平缓,坡角10°~30°,上部变陡,坡角30°~50°。坡上植被发育。该区的物源量约2.04×106m3。西侧较大的冲沟为卧马槽冲沟,冲沟的上部因弃土填方已形成坡高约50 m的高边坡,坡度30°~35°,总方量约2.5×105m3。

2.1.3源头特征

该区的平面形态呈倒勺状,发育有2条深切支沟,沟源植被茂盛,出露较差,但“V”字形地貌明显。右谷坡坡角20°~40°,左谷坡坡角30°~50°;2条支沟中部为一道斜梁,前缘发育有2个土质小滑坡,分别位于主沟源头区的左支沟的右侧和右支沟的左侧。另外,在主沟床中有松散的填方及冲洪积堆积物约10 000 m3。

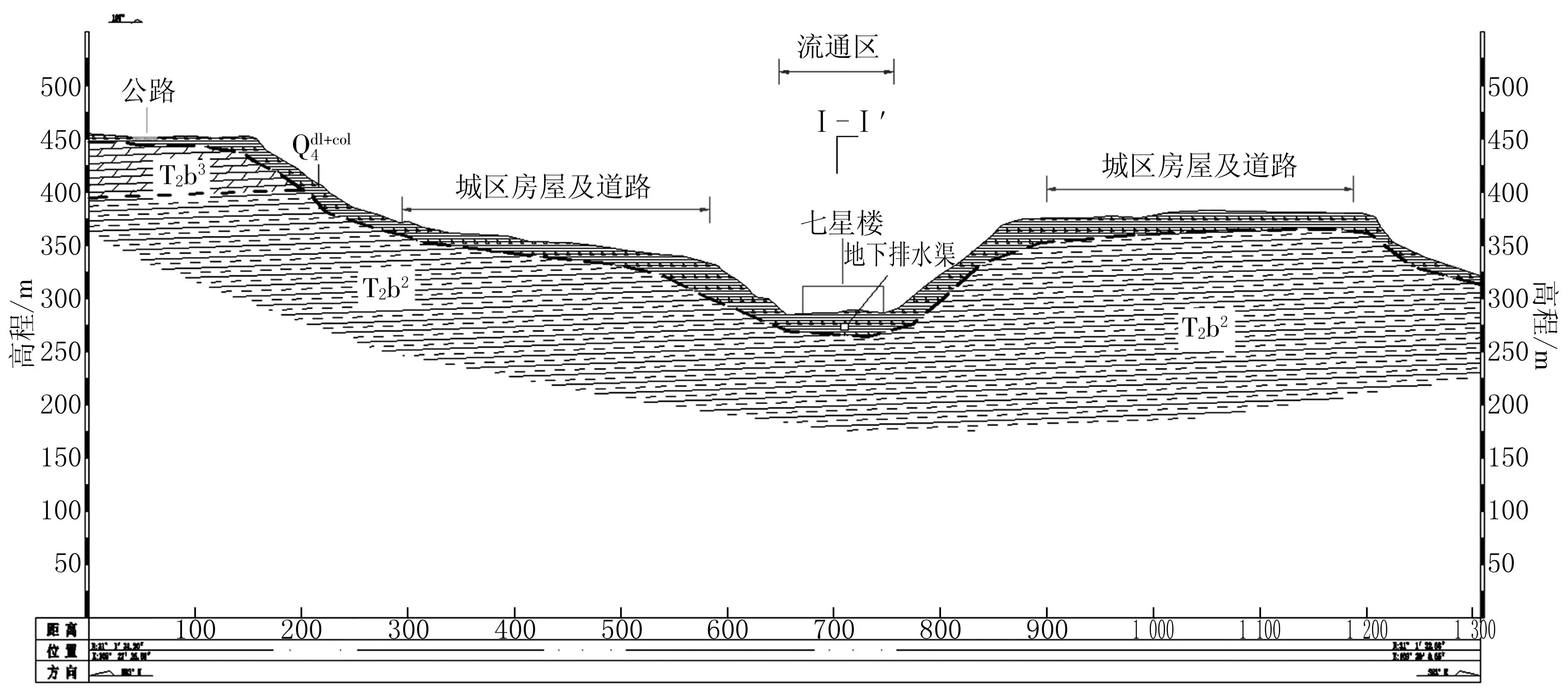

2.2流通区特征

流通区位于诗仙西路处七星楼处到沟内沿江大道,长约1 400 m,沟深50~70 m,沟宽30~100 m,沟床纵比降127‰~236‰。沟两侧为陡坡,坡角40°~55°[4]。根据查阅前期的勘察资料,在奉节新城区建设前,流通区内分布有刘家包变形体,双扶实业填土滑坡,刘家湾老滑坡,刘家湾新滑坡和3个人工高边坡。但因新城建设,流通区沟道已被分级填方,沟谷呈U型,形成了沟中填方边坡,加之流通区内人类工程活动剧烈,对自然沟谷的改造、破坏极大,并且还在继续。如图5。

图5 流通区工程地质剖面图

2.3堆积区特征

堆积区位于沟内,沿江大道,在口前港口处入江,前缘直至长江,前缘宽250 m,后缘宽80 m,长约550 m,纵比降77‰。目前堆积区地面高程145 m,主要为人工填土形成面积宽广的场区。平面面积约1.5×105m2。入江口一带堆积物质约1.00×104m3。由于三峡水库的回水,加之库岸的防护,沟口走向已由原来167°转为162°。

3泥石流危险性评价

关于泥石流危险性评价,前人已经提出了很多的方法。刘希林提出了以泥石流规模(m)、泥石流发生频率(f)、流域面积(s1)、主沟沟长(s2)、流域相对高差(s3)、流域切割密度(S6)、不稳定沟床比例(S9)7个影响因子评分并对其进行转换赋值,再根据其相应的权重和转换赋值的乘积相加之和作为单条泥石流沟的综合危险度,进行危险性评价[5];刘清华通过对大量的泥石流发生规模、沟口堆积扇的平均堆积厚度、危害等级及灾情等的分析,提出以泥石流沟堆积扇平均堆积厚度因子替代刘希林单沟泥石流危险度计算模型中的规模因子,以此为主要危险因子评价单沟泥石流危险性[6]。本文采用上述2种使用不同影响因子的单沟泥石流评价方法进行危险性分析。

研究区泥石流根据其流域环境动态因素的变化,在野外实地调查的基础上,对各因素进行综合评判并量化得分。根据区域内反映泥石流活动条件的诸因素,选择了15项有代表性的因素进行量化处理,对李家大沟泥石流易发程度进行综合评分判别。

根据李家大沟的具体条件和泥石流发育特征,将泥石流易发程度分为3级。划分标准如下:1)极易发。各项因素均很活跃,处境严峻,有威胁感,具有一触即发之势,15项评判因素得分之和≥114分。2)中等易发。各项因素有一定程度的活跃或个别因素活跃突出,总形势的威胁感突出,15项评判因素得分之和在84~114分之间。3)轻度易发:各项因素均较稳定,无特殊条件不会频发或突发泥石流,15项评判因素得分之和在40~84分之间。

李家大沟流域内崩塌、滑坡等不良地质现象一般发育,泥石流固体物源一般;泥砂沿程补给一般,补给长度比40%;泥石流流域面积较大,两岸斜坡较陡,沟岸山坡坡度一般在40°以上,中上游沟谷形态为“V”型谷,有利于物源和水源的汇聚和泥石流的形成,并具有强大的水动力条件;沟谷平均纵比降149.5‰,纵坡降较大,特别是沟源段和中上游段纵坡较大,有利于泥石流的启动;沟域内地质环境条件一般,抬升区有中小支断层,有利于泥石流的发育;沟域内出露地层为三叠系中统巴东组(T2b)、上统须家河组(T3xj)和松散第四系残坡积物、崩坡积物和泥石流堆积物等,沿沟松散物总储量丰富,分布广泛,为泥石流的发育提供丰富的固体物源。详见表1。

按照DT/T 0220—2006《泥石流灾害防治工程勘查规范》[7]附录G“泥石流沟的数量化综合评判及易发程度等级标准”,李家大沟评分结果为80分,为轻度易发程度级别。

表1 李家大沟泥石流易发程度评分表

4结论

1)李家大沟泥石流是典型的山区暴雨型泥石流。原始沟内有松散堆积物约6.20×106m3,虽已进行清方处理使得物源减少,但该区域每年有强降雨,加之人类工程活动剧烈改造,会加剧泥石流的易发程度。

2)该泥石流沟威胁对象主要为奉节县城区建筑和居民,威胁人口超过5 000人,估计潜在经济损失上亿元。

3)李家大沟中下游人类工程活动剧烈,对自然沟谷的改造、破坏极大,并且还在继续。

建议在雨季加强监测、巡查,限制李家大沟泥石流及影响范围内的工程建设活动,并采取相应的防灾措施。

参考文献

[1] Cui P,Chen X Q,Zhu Y Y,et al.The Wenchuan earthquake(12May 2008),Sichuan Province,China,and resulting geohazards[J].Nature Hazards,2001,56(1):19-36.

[2] 崔鹏,庄建琦,陈兴长,等.汶川地震区震后泥石流活动特征与防治对策[J].四川大学学报(工程科学版),2010,42(5):10-18.

[3] 康志成,李焯芬,马蔼乃,等.中国泥石流研究[M].北京:科学出版社,2004.

[4] 郑建国,李天斌,沈军辉,等.李家大沟泥石流与三峡库区奉节县新城建设[J].水土保持通报,2005,25(3):85-87.

[5] 刘希林.沟谷泥石流危险度计算公式的由来及其应用实例[J].防灾减灾工程学报,2010,30(3):241-245.

[6] 刘清华,余斌,唐川,等.四川省都江堰市龙池地区泥石流危险性评价研究[J].地球科学进展,2012,27(6):670-677.

[7] 四川省国土资源厅.DZ/T 0220—2006 泥石流灾害防治工程勘查规范[S].北京:中国标准出版社,2006.

doi:10.3969/j.issn.1009-8984.2015.02.024

收稿日期:2015-03-24

作者简介:钱灵杰(1991-),男(汉),江苏靖江,硕士

中图分类号:P641.1

文献标志码:A

文章编号:1009-8984(2015)02-0090-05

The characteristics and risk assessment to debris flow in

Lijia ditch Fengjie county after the water level rise in three gorges reservoir

QIAN Ling-jie

(StateKeyLaboratoryofGeohazardPreventionandGeoenvironmentProtection,

ChengduUniversityofTechnology,Chengdu610059,China)

Abstract:The Lijia Ditch in Fengjie county is a tributary of the Yangtze River.The inclined side in the upper part developed 5 gullies,and the source part developed two tributaries.The debris flows out broke in 2001 and 2002.Through the investigation and engineering geological survey of the scene,the formation conditions of the main debris flow in Lijia Ditch are analyzed.The zonal characteristics of debris flows are discussed.They are divided into forming area,circulation area,and accumulation area.On this basis,the comprehensive evaluation to the using number of debris flow gullies,the grade standards to easy happened degree of debris flows,and the risk of debris flows have been systematically evaluated and researched.The result score is 80 points,which belongs to mild susceptible degree level.This result can provide reference to the partition of debris flows,the formation mechanism,and the future design and control.

Key words:Lijia Ditch;formation conditions;risk assessment