激光三角变形测量技术在桥梁荷载试验中的应用初探

2016-01-06由国文郭春红弓俊青

由国文, 郭春红, 弓俊青

(1.南水北调工程建设监管中心, 北京 100053;

2.国家工业建构筑物质量安全监督检验中心, 北京 100088)

激光三角变形测量技术在桥梁荷载试验中的应用初探

由国文1, 郭春红2, 弓俊青2

(1.南水北调工程建设监管中心, 北京100053;

2.国家工业建构筑物质量安全监督检验中心, 北京100088)

【摘要】本文主要介绍激光三角测量传感技术,和在其基础上研究开发的静动态结构变形测试系统、数据采集和分析软件在南水北调中线工程的跨渠桥梁荷载试验中的应用。通过实际工程应用,来验证该项技术的实用性,以及与其他传统测量方法相比的优越性,可在实际工程中推广应用。

【关键词】激光三角; 变形; 测量; 无线传输; 应用

1概述

在水利工程、桥梁以及有关大型工程结构的荷载试验、监测等过程中对变形的测试,原来主要以传统电测法和振弦法为主,在实际应用中都存在很多不足,难以满足重要建筑物测量精度的要求,主要缺点为:

a.振弦变形方法只能测一个时间点的数值,不能实现动态监测。

b.电测法的传感器耐久性和稳定性较差,不能满足长期监测的需要,容易损害,且易受电磁干扰,读数不准确。

c.两种方法的传感器必须以接触方式安装在被测量的建筑上,由于安装固定技术要求较高,往往难以达到既稳固又不破坏建筑物的要求,实际应用中常常会发生支顶松动或接触点滑移等问题,致使测量产生较大的误差,测试结果不可信。

d.两种方法的传感器电源和信号传输均采用有线方式进行,导线连接和安装工作量较大,特别是更不利于高空作业,有些建筑物不具备架设导线的条件,要专门重新布设一套脚手架来实施,难度更大;同时,在野外测试中,电源和导线长都会严重制约测量和监测工作的开展。

鉴于传统测量方法的诸多弊端,创新和改进测量技术就十分必要,特别是我国工程建设进入一个新的阶段,水利、交通、铁路领域施工工艺和技术日新月异,大型和超大型的建筑层出不穷,施工过程和运行过程中的测量和监测就尤为重要。在这种背景下,激光三角测量传感技术应运而生,其有针对性地克服了传统技术的弊端,研究开发具有系统自备电源、无线传输、免受干扰、精度高、耐久性和稳定性好、非接触式测量等优点的静动态结构变形测试系统,效果良好,开辟了工程结构变形测试技术新的领域。

2系统的组成和原则

系统开发按照实际工程测试要求,遵循以下原则进行设计:

a.实现无线传输,传感器相互独立,传感器之间、传感器与数据采集器之间无需导线连接,传输方式见图1。

图1 无线传输方式

b.要保持较高的采样频率,传感器采样频率不低于50Hz。

c.要尽量实现建筑物现场无限通信全铺盖,确保无线通讯距离不小于400m。

d.器件环境温度适应能力要强,可在-10~60℃的环境下工作。

e.自备工作电源持久性要好,电池持续工作时间不低于8h。

f.应用软件要便于操作,要有针对性地专门开发变形测试软件。

3应用系统开发

3.1无线传输系统构成

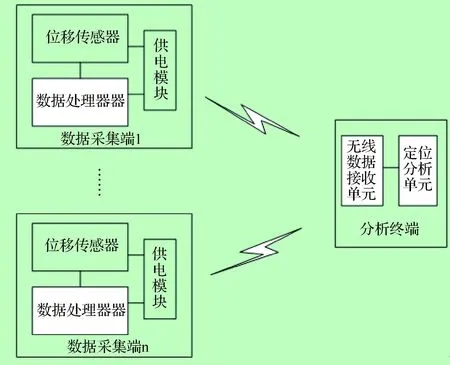

激光测距无线传感网络硬件系统由数据采集、传输中继和上位机监测三部分构成。如图2所示。

图2 硬件系统

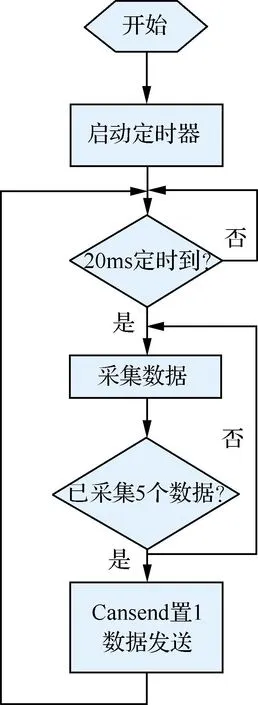

按照上述设计原则,该系统设计采集频率不低于50Hz,数据直接存入缓存器,每采集5个数据发送一次,发送流程如下页图3所示。

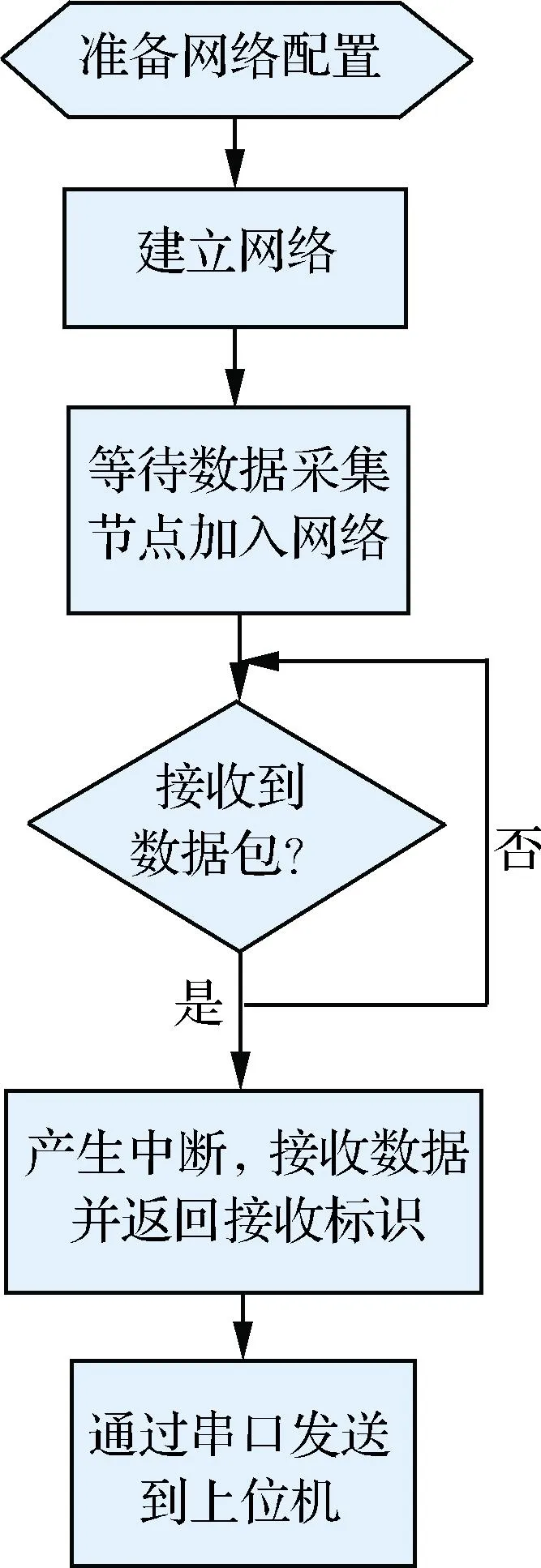

数据接收端模块作为协调器组建网络,各采集节点并入网络,一个数据包传送后被收到就中断一次,并反馈一个已收到的符号,再发送给上位机,接收流程如下页图4所示。

图3 发送流程

图4 接收流程

3.2无线传输系统技术解决方案

采用先分散后集中的结构布置设备,每个测点安装一台数据采集器,激光测距仪通过信号线与数据采集器相连;各个数据采集器采用ZigBee无线通信技术把位移数据传输给电台,电台通过USB线与监测主机相连,接收位移数据并进行集合、统一、处理、分析。

数据采集器采用微缩内嵌式计算机技术,微处理器及辅助设施集成在电路版。ZigBee无线通信模块串连后与微处理器相连。使用微型锂电池经电压调整后也为激光测距仪提供电源。数据采集模块把激光测距仪的电流信号转换为电压信号并进行滤波。数据采集器组成见图5。

图5 数据采集器组成

3.3无线传输系统硬件组成

图6和图7所示为终端模块及其内部结构,信号接收端连接传感器。监测主机如图8所示。

图6 终端模块

图7 终端模块内部结构

图8 监测主机

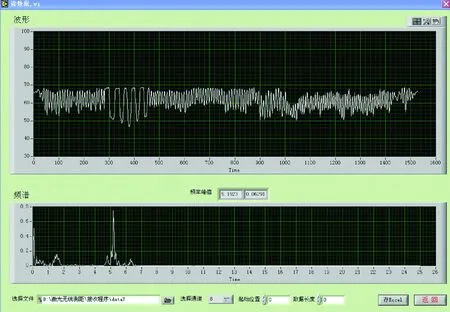

3.4无线传输系统软件开发

在上述硬件的基础上,研发了集数据收集、存储、分析软件为一体的软件系统,软件可实现傅里叶变换、频谱分析,峰值搜索与图形显示等功能,实现现实情况的实时可视化。软件数据采集界面及分析处理界面见图9和图10。

图10 数据分析处理界面

4桥梁荷载试验中的应用

该试验高架桥全长924.496m,其中桥长866m,两侧引道长58.496m,桥宽10m,行车道净宽9m。桥梁分跨情况为:25+4×30+3×35+20+4×35+3×30+4×30+3×30+(23+30+30+23)+25+25,上部结构有预制T梁、现浇箱梁、现浇T梁,其中30m和35m跨为预应力连续T梁(先简支后连续),25m跨为预应力现浇简支箱型梁,20m跨为预制钢筋混凝土简支T形梁,23+30+30+23为预应力现浇连续箱型梁。下部结构为桩柱式,两侧桥台为一字墙式、桩柱式桥台。原设计荷载为汽超-20级(55t+20t),双向行驶两个车道。此次测试的范围为:3×35m联边跨(第八孔)和20m跨(第九孔)的主梁。测试待测桥跨控制截面在试验荷载作用下的挠度。

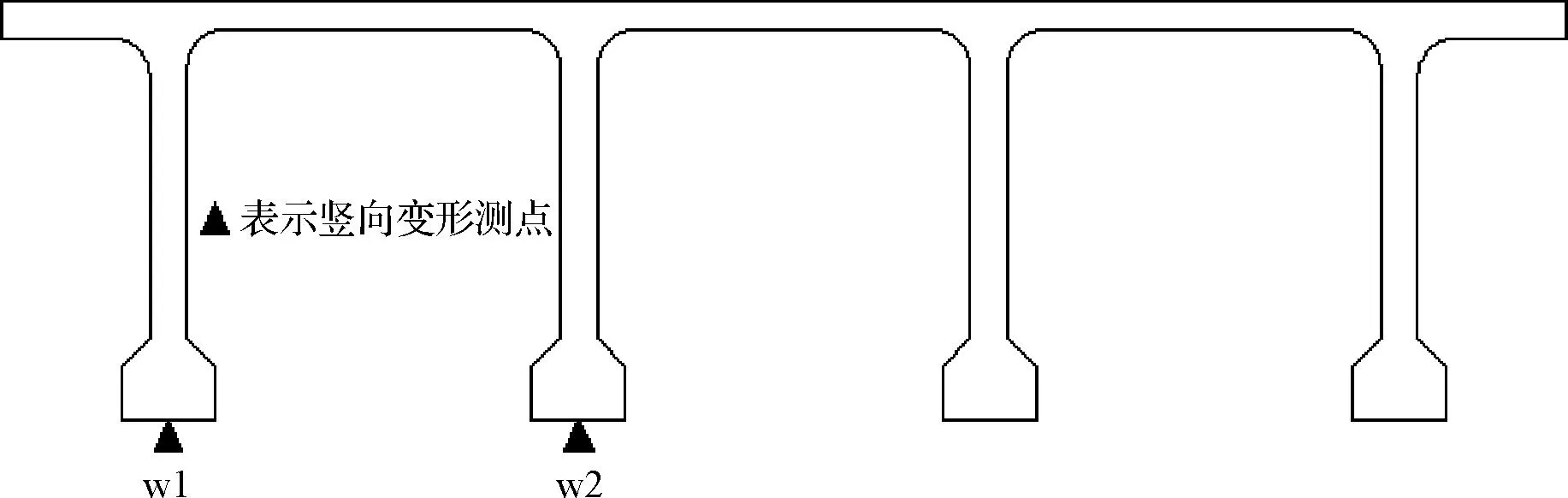

4.1竖向变形测点布置

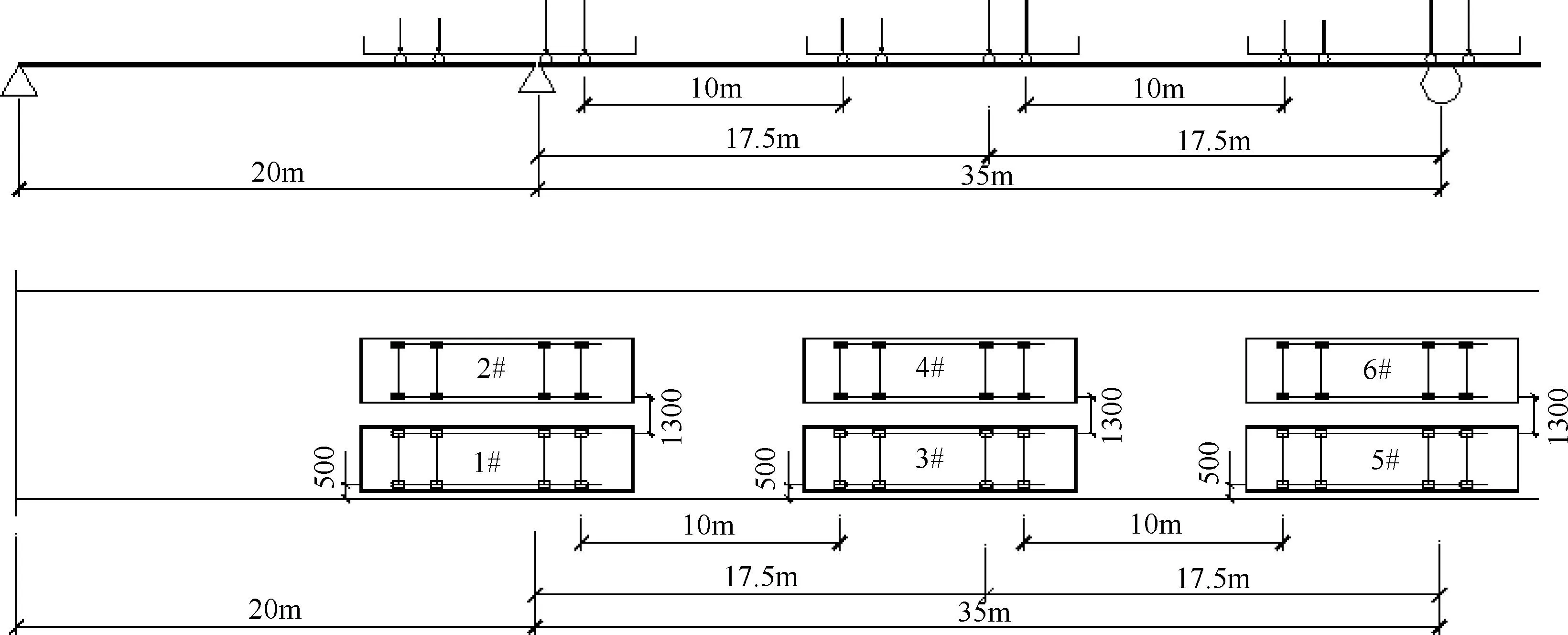

分别在20m和35m跨梁的跨中布置竖向变形测点,测点位置和编号见图11和图12。

图11 20m跨跨中竖向变形测点

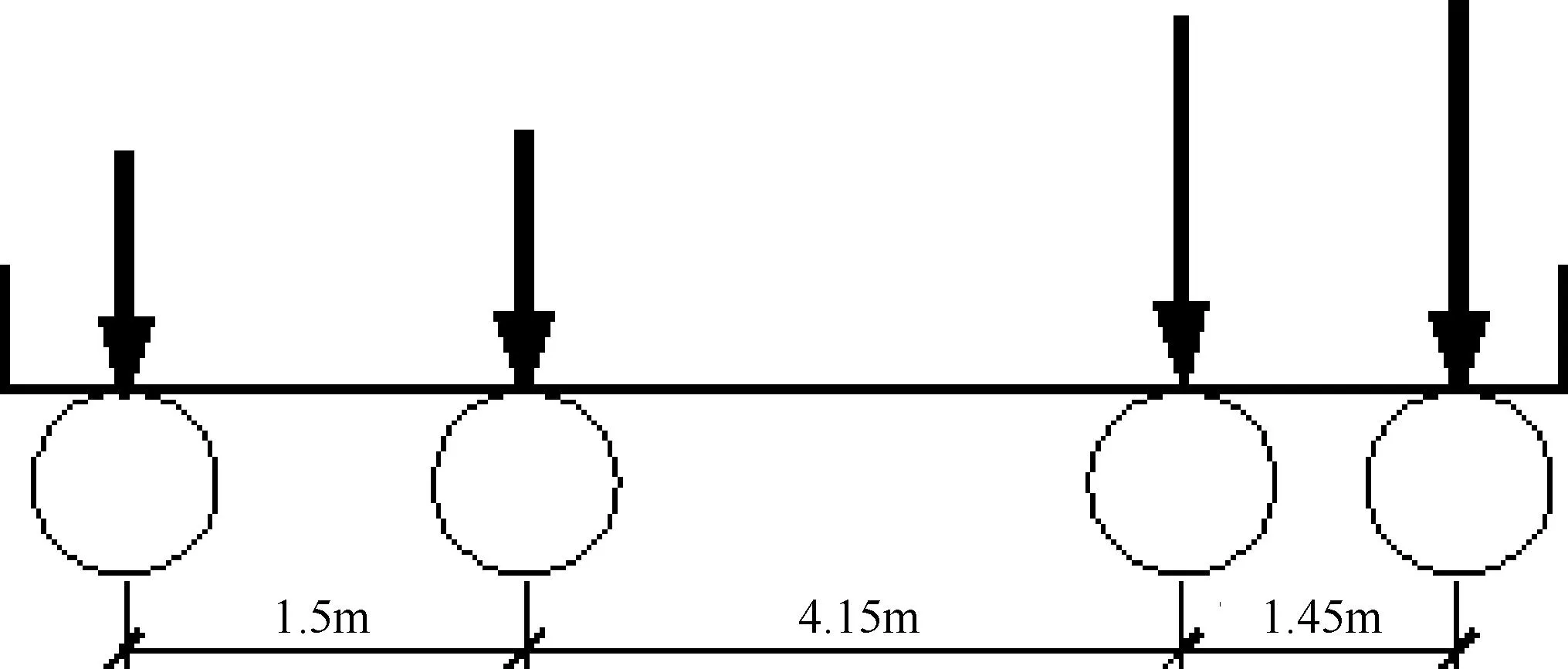

4.2试验荷载

此次试验采用4×8重载车作为试验加载车辆,

图12 35m跨支座处竖向变形测点

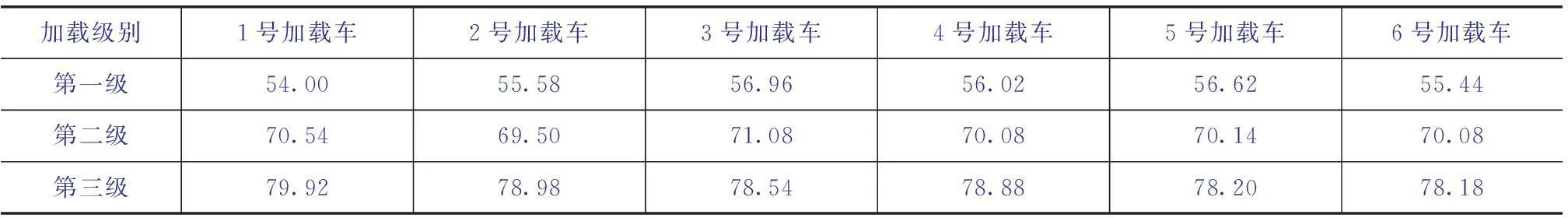

加载车轴距如图13所示。静载试验共使用6辆车,分三级进行加载,具体为:第一级:单车总重为55t级;第二级:单车总重为70t级;第三级:单车总重为80t级。经称重计量后,各辆车的总重量见表1。

图13 试验加载车辆

表1 加载车辆重量汇总 单位:t

试验时,按照不同的工况进行加载,每级荷载共分两种工况,分别为:

a.工况1:35m跨跨中偏载最大弯矩,该工况加载车辆轮位如图14所示。

b.工况2:20m跨跨中偏载最大弯矩,该工况加载车辆轮位如图15所示。

图14 工况1加载轮位示意图

图15 工况2加载轮位示意图

4.3试验结果

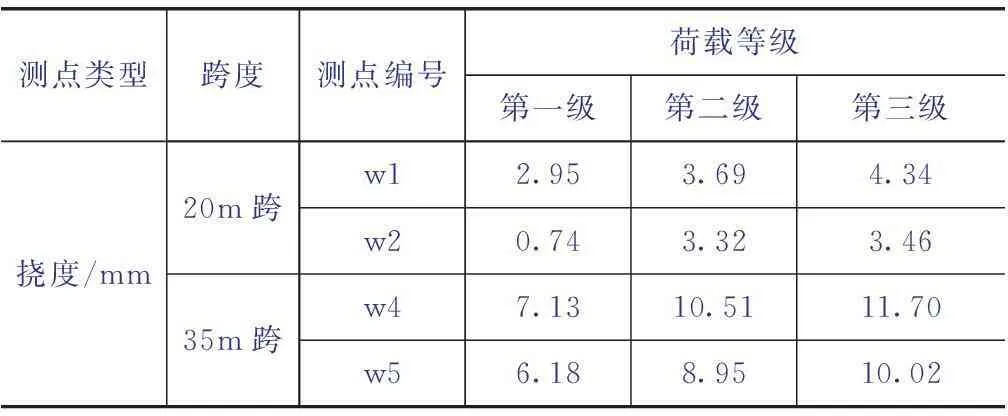

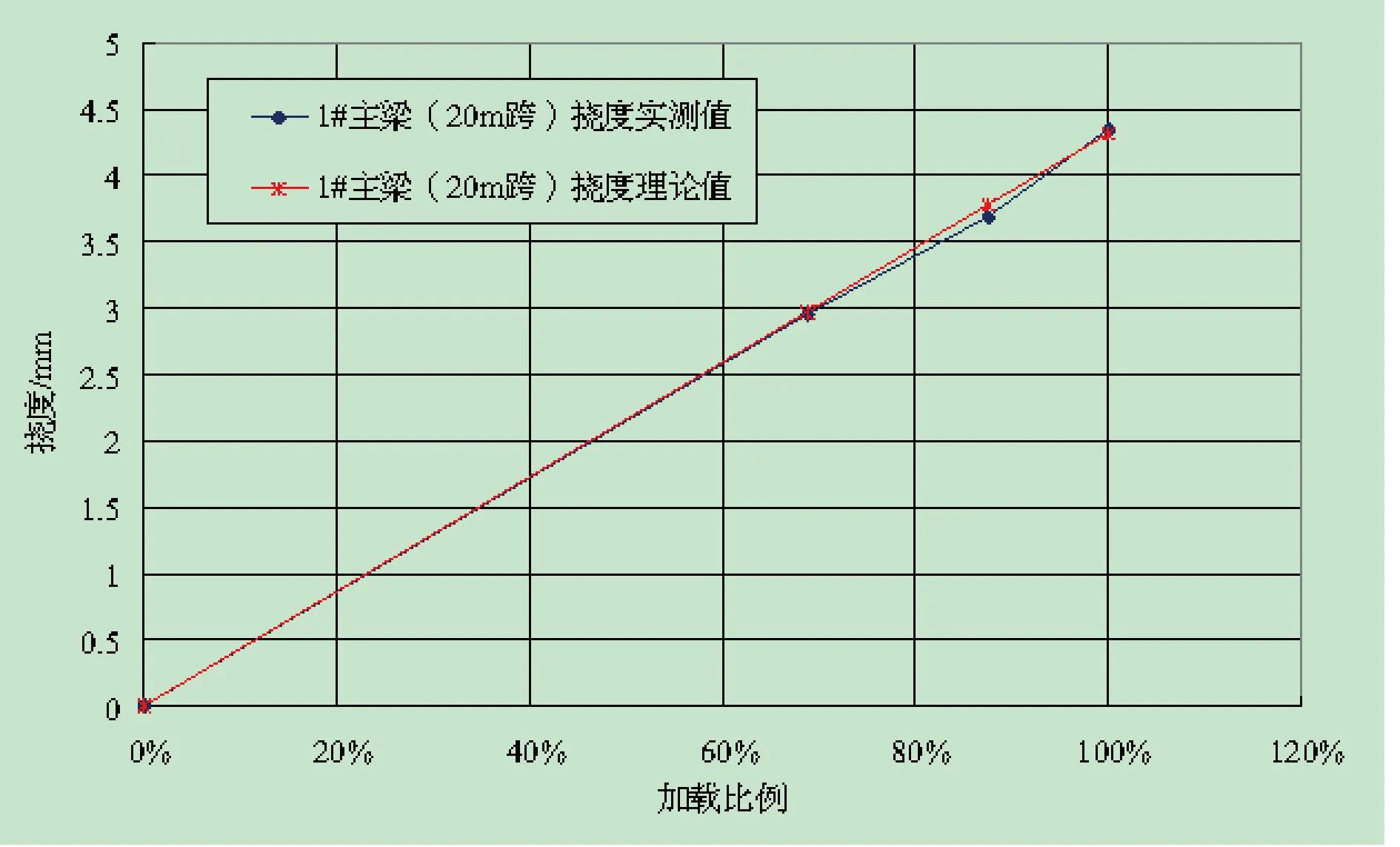

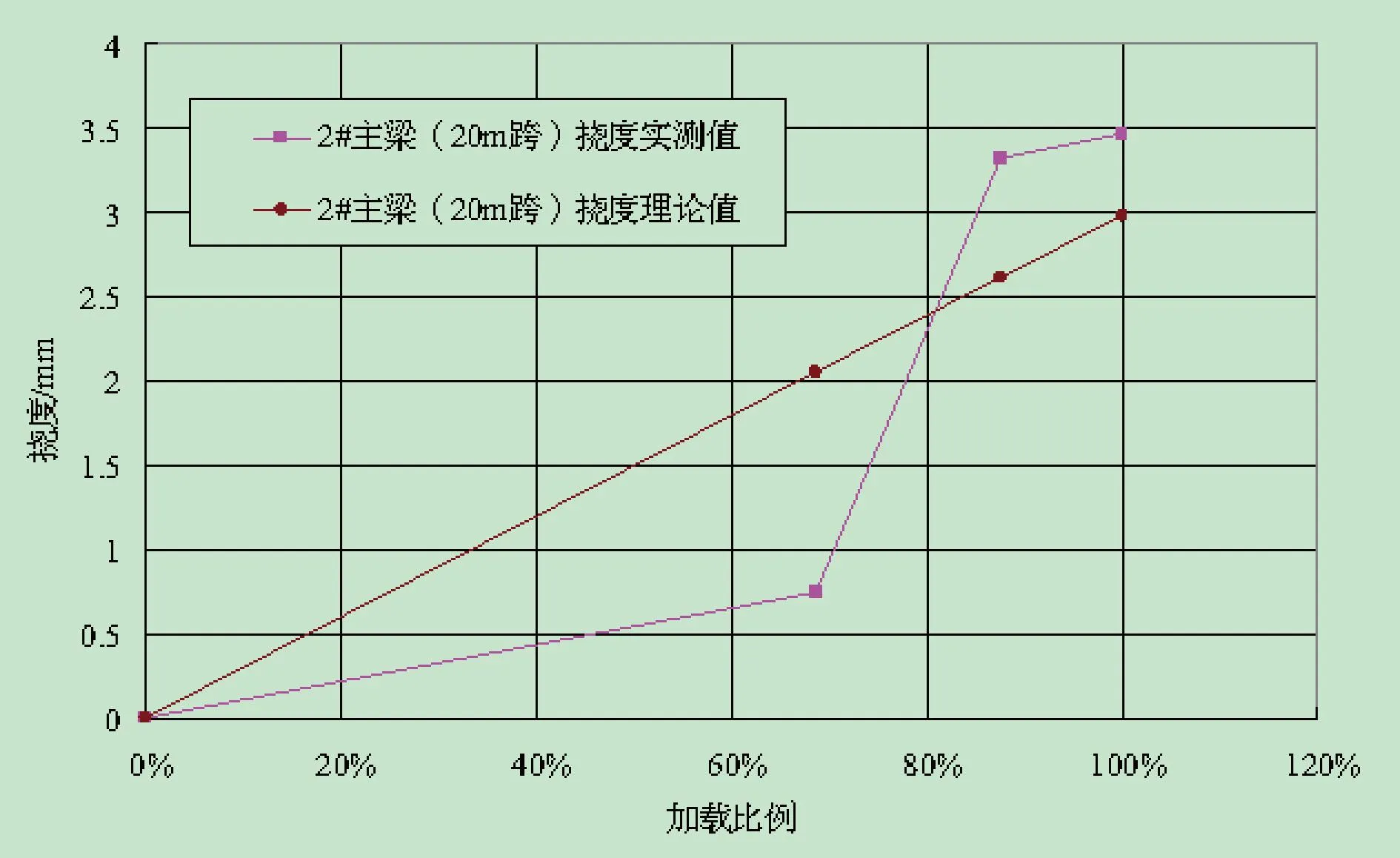

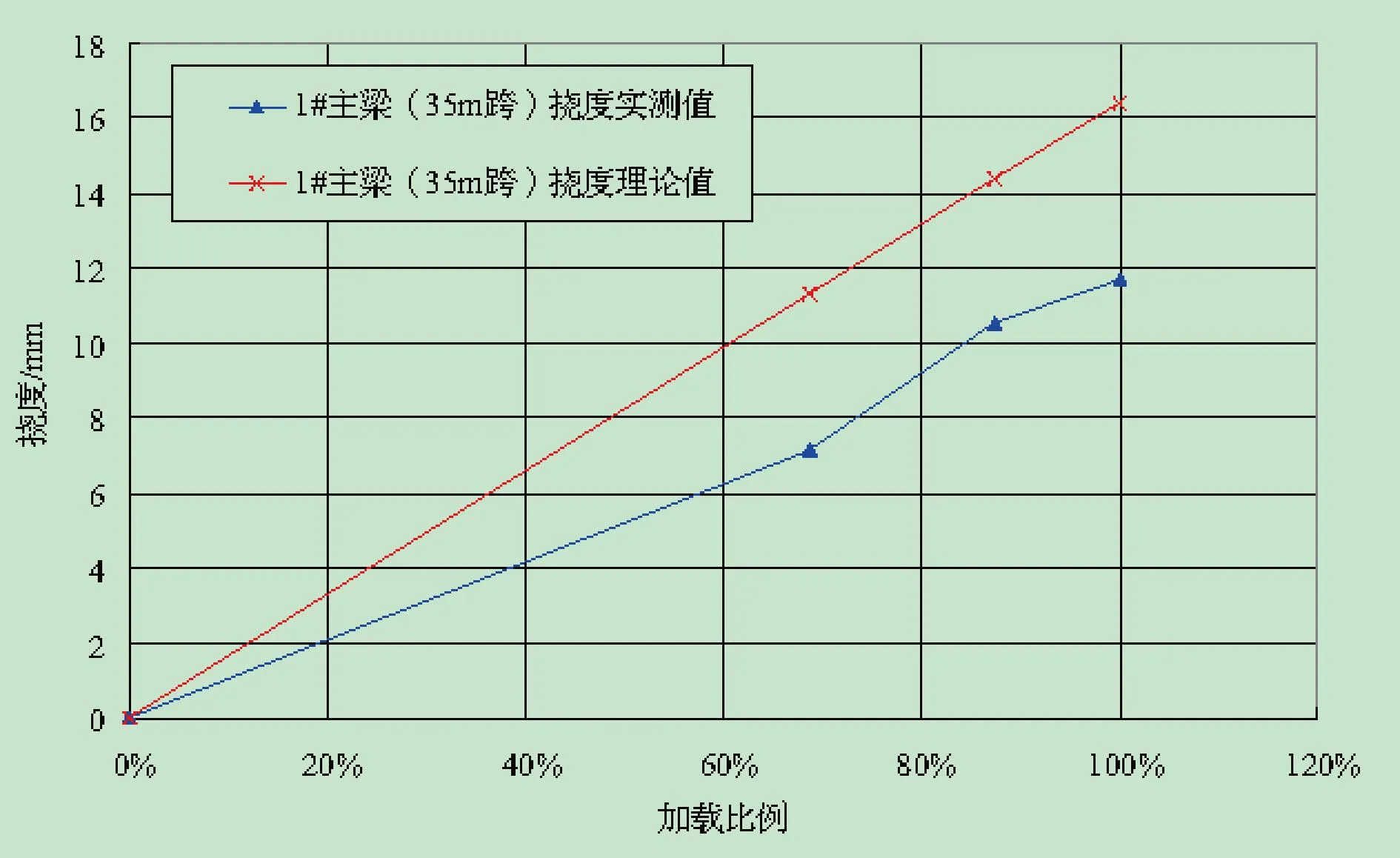

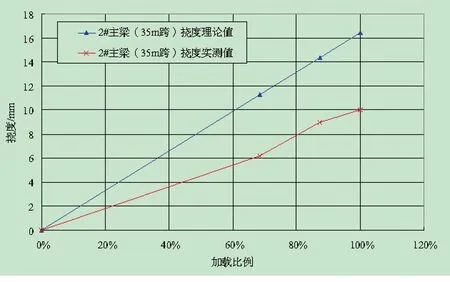

在各级荷载作用下,各测点竖向变形测试数据见表2。20m跨和35m跨跨中挠度随加载比例变化曲线见图16。20m跨1号主梁和2号主梁跨中挠度实测值与理论值对比曲线见图17和图18,35m跨1号主梁和2号主梁跨中挠度实测值与理论值对比曲线见图19和图20。

表2 竖向变形测试数据

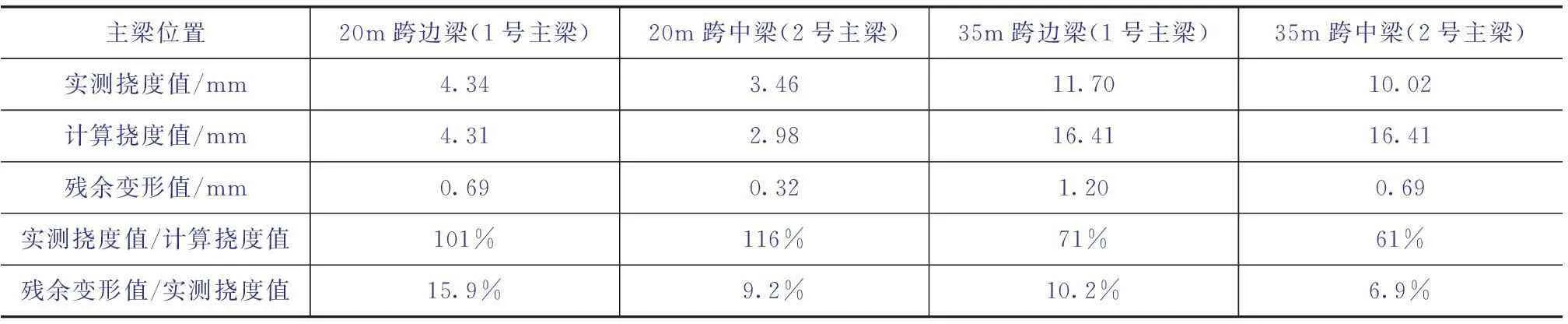

35m跨和20m跨边梁(1号主梁)和中梁(2号主梁)在第三级荷载作用下实测挠度值与计算挠度值、残余变形值与实测挠度值比较见下页表3。

图16 20m跨和35m跨跨中挠度随加载比例变化曲线

图17 20m跨(1号主梁)跨中挠度实测值与理论值对比曲线

图18 20m跨(2号主梁)跨中挠度实测值与理论值对比曲线

图19 35m跨(1号主梁)跨中挠度实测值与理论值对比曲线

图20 35m跨中梁(2号主梁)跨中挠度实测值与理论值对比曲线

表3 实测值与计算值比较

通过分析测试数据,得出以下结论:

a.从图16可以看出,挠度随加载比例的增加基本呈线性关系。从图17和图18可以看出:20m跨1号主梁的实测挠度基本接近理论计算挠度,2号主梁在第二、第三级荷载用作下,实测挠度已超过理论计算挠度。从图19和图20可知:35m跨1号和2号主梁的实测挠度均小于理论计算挠度。

b.从表3可以看出,20m跨主梁实测挠度与计算挠度比值均大于1,说明结构各部分连接性较差,刚度较低,不满足《大跨径混凝土桥梁的试验方法》规定的要求。35m跨主梁实测挠度与计算挠度比值均小于1,满足《大跨径混凝土桥梁的试验方法》规定的要求。

c.20m跨主梁和35m跨主梁相对残余变形(残余变形值/实测挠度值)均未超过20%;结构的最大变形(挠度)与跨长之比未超过规范规定的1/600。

5结论

a.本文所介绍的激光三角变形测量无线传输系统,该系统测量结果更精确,抗干扰能力强,性能更加可靠稳定,同时该系统结构简约,易于安装和操作,便于运输,特别是环境适应性强,能够满足测试环境条件较差、安装布置困难、数据传输难度大的测试环境。

b.无线传输系统软件功能齐全、人机互动界面良好。分析软件可实现傅里叶变换、频谱分析等使用性强的功能,不仅能完全满足工程变形测量的要求,更便于操作。

c.工程应用结果表明:该测试系统测试结果精度高,稳定可靠,性能上完全超越原来传统的测试方法,可以在实际工程中推广应用。

参考文献

[1]朱尚明,葛运建.激光三角法测距传感器的设计与实现[J].工业仪表与自动化装置,1998(2):56-58.

[2]谢强,薛松涛. 土木工程结构健康监测的研究现状与进展[J]. 中国科学基金,2001(5) :285-288.

[3]惠云玲.工程结构安全诊治技术与工程实例[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2009:213-216.

[4]DBJ 01-1—1992 预制混凝土构件质量检验评定标准[S].

[5]GB 50204—2002 混凝土结构施工质量验收规范[S].

中图分类号:TV52

文献标志码:A

文章编号:1005-4774(2015)02-0039-06

Application of Laser Triangulation Deformation Measurement

Technique in Bridge Load Test

YOU Guo-wen1, GUO Chun-hong2, GONG Jun-qing2

(1.South-to-NorthWaterDiversionProjectConstructionSupervisionCenter,Beijing100053,China;

2.NationalIndustrialBuildingsandStructuresQualitySafetySupervisionandInspectionCenter,Beijing

100088,China)

Abstract:In the paper, laser triangulation measurement sensing technique, and application of static and dynamic structural deformation test system, data acquisition and analysis software developed on the basis in load test of bridge across the canal for South-to-North Water Diversion midline project are mainly introduced. Usefulness of the technique and its advantages compared with other traditional measurement methods are verified through practical engineering, and the technique can be promoted and applied in practical engineering.

Keywords:laser triangulation; deformation; measurement; wireless transmission; application