基于比较优势理论的京津冀会展业协同发展研究

2015-12-30王春才副教授北京联合大学旅游学院北京100101

■ 王春才 副教授(北京联合大学旅游学院 北京 100101)

引言

近年来,京津冀协同发展一直受到业界和学界的高度关注。早在1996年《北京市经济发展战略研究报告》中提出的“首都经济圈”概念以及2001年两院院士吴良镛提出的“大北京”规划拉开了京津冀一体化研究的序幕。一段时期以来,京津冀协同发展进程缓慢,但近期在中央及地方高层的推动下,京津冀协同发展出现了新的良机。2014年2月26日,习近平总书记在专题听取京津冀协同发展工作汇报时,强调实现京津冀协同发展是一项重大国家战略,要坚持优势互补、互利共赢、扎实推进,加快走出一条科学持续的协同发展路子来。把京津冀协同发展提升到国家战略层面必将为京津冀协同发展带来前所未有的动力和机遇。

然而,作为京津冀协同发展框架内重要内容的京津冀会展业如何实现协同发展,已成为人们关注的焦点。本文在充分梳理京津冀会展资源及会展业发展现状的基础上,运用大卫·李嘉图的比较优势理论,对京津冀会展业的协同发展进行了深入研究,发现京津冀三地在会展业发展的不同侧面具有各自不同的比较优势,但整体上京津冀会展业发展存在合作意识不强、协调机制不健全、协同发展规划缺失、会展资源整合力度不足、协同发展的环境不完善等问题,并据此提出了京津冀会展业协同发展的有效路径。

比较优势理论概述

比较优势理论是英国经济学家大卫·李嘉图(David Ricardo,1772-1823)于1817年在其《政治经济学及赋税原理》中提出的,该理论认为,国际贸易的基础是生产技术的相对差别(而非绝对差别),以及由此产生的相对成本的差异。每个国家都应该根据“两利相权取其重,两弊相权取其轻”的原则,集中生产并出口那些利益较大或不利较小的具有“比较优势”的产品,然后,通过对外贸易交换,在资本和劳动力不变的情况下,生产总量将增加,如此形成的国际分工对贸易各国都有利。

这一理论是对亚当·斯密绝对优势理论的发展。显然,两个国家或地区都按自己绝对有利的条件进行生产和交换,对双方肯定都是有利的。但是,一般情况下,并不是两个国家或地区正好都有自己绝对优势的情况,而往往会出现一个国家或地区在两种产品上较之另一个国家或地区均处于绝对劣势地位,但只要这两个国家或地区在这两种产品生产上的优劣程度有差异,且各自按照其比较优势原则进行生产和交换,那么,他们仍然可以增加自己的福利。

比较优势理论为促进京津冀会展业的协同发展提供了理论依据和分析工具。对京津冀会展业而言,北京、天津和河北三个区域都有各自不同的会展资源和优势,要实现京津冀会展业的协同发展,则需明确各方的资源禀赋、发展现状及比较优势,在资源共享、优势互补的基础上实现互利共赢、协同发展。

京津冀会展业资源及其发展现状

以北京为中心的京津冀是我国五大会展经济带中发展较早的经济带之一,长期以来一直引领着我国会展业的发展方向。然而,在京津冀的主要城市或地区之间,其会展业资源存在着较大差异,会展业规模和发展速度也差距明显。在不同城市或地区内部,其会展业赖以发展的不同要素同样存在着优劣之分,由此形成的京津冀不同城市或地区会展业发展的比较优势或劣势影响着各自会展业的发展效果。

(一)北京会展业资源及其发展现状

北京作为我国的首都和全国的政治、文化及国际交往中心和科技创新中心,拥有得天独厚的会展业资源。在会展业发展规模、硬件设施、品牌展会、发展环境等方面都具有明显优势。

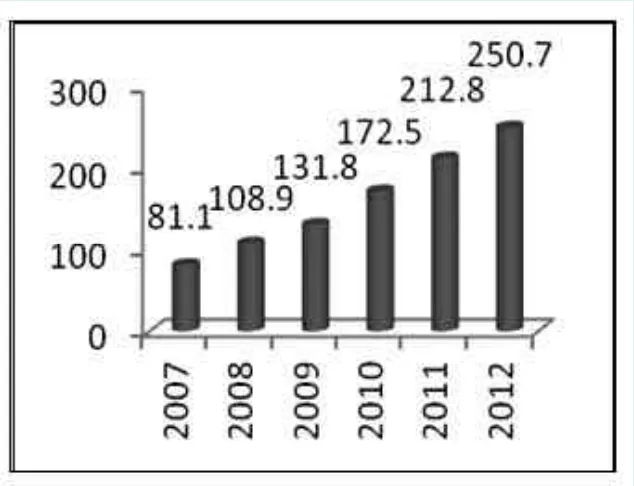

在会展业发展规模方面,北京会展业不仅在京津冀地区而且在全国都处于领先地位,2012年北京会展业直接收入达250.7亿元人民币,占北京市当年GDP的1.4%,远超国内其他城市的会展业规模(见图1)。

北京的会展场馆建设起步较早,新中国成立初期就已建成了北京展览馆、全国农业展览馆等。改革开放至今,又陆续建成了一批中、大型会展场馆。截至2013年,北京较大的会展场馆已达16个,其中,最大的会展场馆中国国际展览中心新馆一期室内展览面积达10万m2。总体上,北京会展场馆室内总展览面积达42万m2,但仍缺乏单体室内20万m2及以上超大规模的会展场馆(见表1)。

在品牌展会方面,北京已培育或吸引了大量的国内国际知名品牌展会,截至2013年,北京共有17个国际展会项目获全球展览业协会(UFI)认证,如:北京国际工程机械展览与技术交流会、北京国际印刷技术展览会、中国国际石油石化技术装备展览会、中国(北京)国际石油石化技术装备展览会、中国国际通信设备技术展览会等。此外,另有部分北京的展会项目如“北京国际汽车博览会”等虽没有通过UFI认证,但在展会规模、展会层次及展会影响力等方面都已达到较高的程度。

图1 近年来北京会展业直接收入(亿元)

与举办展览会相比,北京在举办国际会议方面更具有突出的优势。根据国际大会及会议协会(ICCA)的统计,近年来,在全球举办国际会议的城市排名中,北京一直位居前十名左右(2009年和2011年均排名第10,2012年排名第13)。ICCA公布的数据显示,2012年中国共举办国际会议311个,而其中在北京举办的就达109个,超过了全国总数的三分之一。

同时,北京具有较为完善的会展业配套设施和发展环境,包括交通、住宿、餐饮等设施以及服务、法规等环境。北京会展业人才及会展企业相对较多,目前,已有26家会展公司或相关机构成为UFI的会员单位。

总体来看,北京会展业资源丰富,发展迅速。但在北京会展业发展过程中,会议资源优势最为突出,而展览资源相对不强,特别是缺乏超大型会展场馆以及大型展会期间出现的交通拥堵等对北京展览的发展造成了一定的影响。

(二)天津会展业资源及发展现状

天津是重要的国际港口城市、北方经济中心,也是著名的现代业制造中心。在会展业方面,尽管一定程度上受到北京的影响,但天津会展业仍然具有一定的优势和较为丰富的资源。2011年,天津会展业直接收入达7.8亿元人民币。

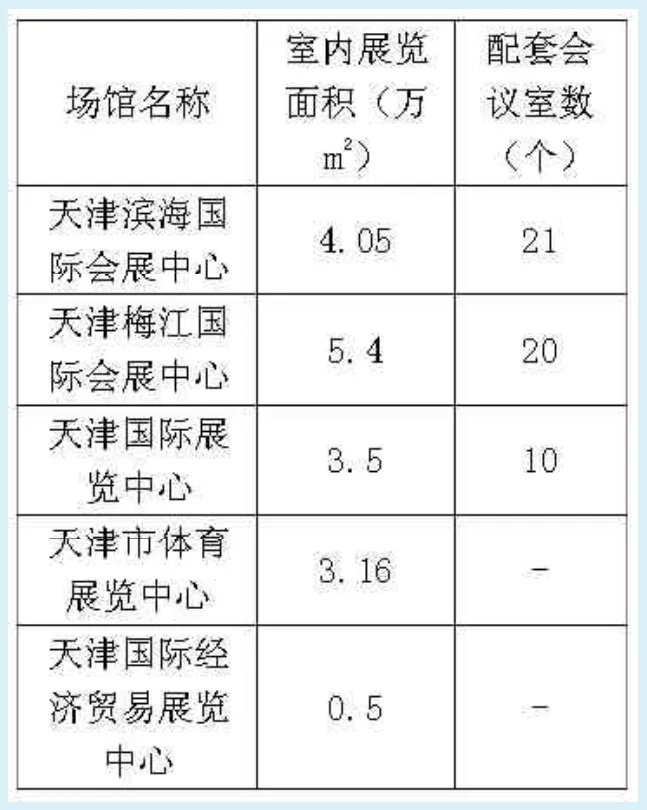

在会展场馆方面,截至2013年,天津拥有天津滨海国际会展中心、天津梅江国际会展中心等五个主要的会展场馆,室内总展览面积达16.61万m2(见表2)。但天津与商务部共建的天津国家会展中心已于2013年开工建设,设计室内展览面积40万m2。其中,一期室内展览面积20万m2,室外10万m2,将于2015年竣工,并有会议、酒店、商务、餐饮等较为完善的配套设施。该场馆将极大提升天津会展业的竞争力,并填补天津乃至整个京津冀没有超大型会展场馆的空白。因此,从展馆角度来看,未来天津的超大型会展场馆将在京津冀内表现出明显的比较优势,对北京的大型展会项目将有较大的吸引力。

天津品牌展会建设也取得了一定成绩,截至2014年6月,天津共有4个国际展会获全球展览业协会(UFI)认证,分别是中国(天津)国际金属加工技术设备展览会、中国(天津)国际机械工业装备博览会、中国(天津)国际机床展览会和中国国际工业自动化技术装备展览会。而中国(天津)国际装备制造业博览会尽管没有获UFI认证,但也已发展成为中国最大的装备制造业采购平台,具有较大的国际影响力。

天津市贸促会发布的《天津市会展业发展状况调研报告》认为,天津市会展业正处在上升阶段,天津会展业在硬件和软件环境方面都具有一定的优势和潜力。

作为港口城市,天津水路运输四通八达,市内交通也相对较好,地铁直通会展场馆。完善的交通设施为天津会展业的发展提供了良好的基础。同时,天津为著名的现代业制造中心,具有发达的产业基础,这为天津的会展业发展提供了可靠的产业保障。

(三)河北会展业资源及发展现状

在京津冀区域内,河北环绕着北京、天津两大直辖市,形成两核一环的空间结构。在北京和天津的影响下,河北会展业处于相对劣势地位,会展业发展极不平衡,只有廊坊、唐山及石家庄等少数几个城市具有较好的会展业资源,其会展业得到了较好发展。

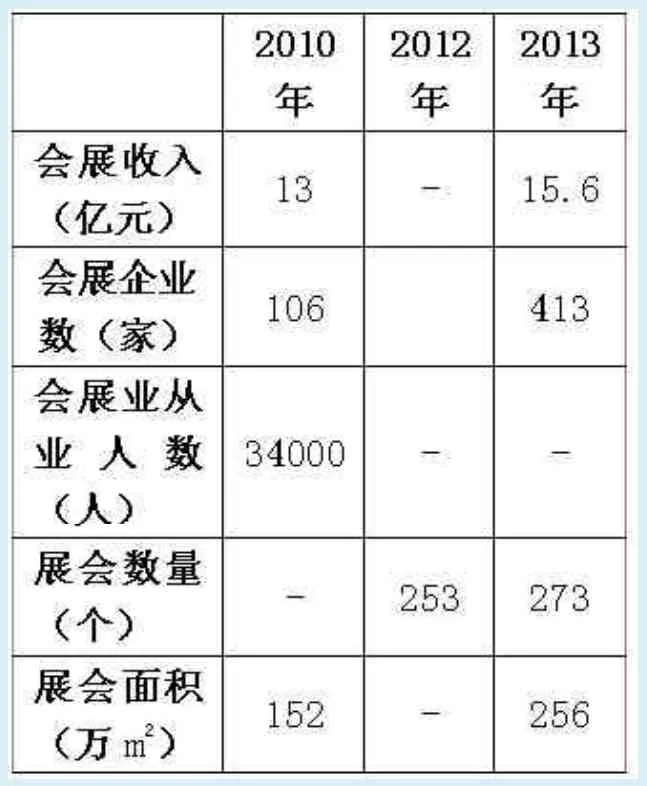

河北会展场馆比较分散且同样缺乏特大型会展场馆。截至2013年,河北共有会展场馆12个,主要分布在石家庄、廊坊、唐山、沧州、秦皇岛、邯郸等城市,室内总展览面积达20万m2,其中,石家庄和廊坊都有室内展览面积达6万m2的大型会展展馆。据统计,2013年,河北共举办展会273个,总展出面积达256万m2。全省会展企业达213家,会展业直接收入达15.6亿元。据不完全统计,近年来河北会展业的整体情况如表3所示。

在会展人才和展会项目方面,河北的会展人才较京津更为缺乏,大多有一定经验或有国际视野的会展人才都极易被吸引到京津等地。但会展项目方面已形成了一些有一定影响和发展潜力的展会项目,如唐山中国陶瓷博览会、河北(石家庄)国际医疗器械展览会、中国(廊坊)农产品交易会等。

尽管河北会展业从整体来看与京津有较大差距,会展资源上也大多处于劣势,但河北拥有自己的地理优势和空间优势,不仅可以承接京津外溢的部分展会项目,还容易有机会与京津知名会展公司进行合作。同时,河北也有自己的优势产业,河北的优势产业主要集中在资源加工型和劳动密集型产业,如冶金、农副产品加工、羊绒、陶瓷等。与这些优势产业相关的展会将是河北与京津开展会展项目合作的基础。

整体来看,目前京津冀会展业发展体现为如下特征:北京是会展业资源丰富且发展迅速的引领者,天津是拥有资源但发展速度较慢的追赶者,而河北则是会展业发展相对滞后的参与者。而在京津冀会展业协同发展方面也存在相应的问题,如协调机制不健全、协同发展规划缺失、会展资源整合力度不够等问题。

京津冀会展业协同发展的路径

京津冀区域内会展业的合作,不能因相互间资源禀赋及会展业规模的差距大,就忽视相互间的协同发展。根据比较优势理论,在京津冀区域内,各方完全可以结合自己的比较优势,积极与其他方开展项目合作或会展资源共享,从而在相对优势会展资源互补的基础上,实现京津冀会展业的更深融合和更大范围的协同发展。具体可采取如下协同发展的路径:

(一)进一步强化协同发展意识

京津冀区域内的会展业要实现协同发展,首先需要摒弃地方主义和孤立发展的思想,在两个层面上进一步强化协同发展意识。在政府管理层面,树立京津冀全盘意识,积极推动建立京津冀会展业合作机制,努力打造具有国内外影响力的会展平台;在市场参与者层面,建立资源共享、既竞争又合作的市场伙伴关系。

(二)健全会展业协同发展的协调机制

为促进京津冀会展业协同发展,完全靠市场主体自身往往会面临力量不足或利益冲突等问题,需要建立和完善京津冀协同发展的沟通和协调机制,消除产业转移中的制度障碍。一直以来,京津冀都没有形成有效的制度环境和协同机制。尽管1986年就成立了以天津为主的环渤海地区经济市长联席会,1988年又以北京为中心成立了环京经济协作区,但这并没有为本地区带来经济上的进一步繁荣。值得欣慰的是,2014年3月北京市已成立由常务副市长牵头的区域协同发展领导小组,近来国务院成立了京津冀协同发展领导小组及相应办公室,国务院常务副总理任组长,这将有力推动京津冀的协同发展。

表1 北京主要会展场馆概况

表2 天津主要会展场馆概况

表3 近年来河北会展业概况

然而,对京津冀会展业而言,目前缺乏一个协同发展的协调机制和职责明确的管理机构,尽快建立健全京津冀会展业协同发展的机制和管理机构势在必行。

(三)制定京津冀会展业协同发展规划

京津冀会展业协同发展规划是京津冀区域总体规划的一部分,是指导京津冀会展业快速协同发展的纲领性文件。缺乏会展业协同发展规划,京津冀会展业就会失去发展的方向和目标。目前,国家发改委已明确,要高度重视跨区域规划,抓紧推进京津冀等重点区域规划的编制工作。

需要明确的是,在京津冀协同发展规划编制和完善的同时,要加快制定京津冀会展业协同发展规划,以推动京津冀会展业快速协同发展。

(四)加大会展资源整合力度

京津冀会展资源既包括场馆、配套设施等硬件资源,也包括品牌、人才、技术、服务、环境等软件资源。京津冀会展业的协同发展有赖于其会展资源的深度整合,如:加强区域内场馆之间的信息沟通和经验分享,深化京津冀会展企业间的合作,共同打造品牌展会项目;区域内各方要结合自身的定位和资源优势,开发具有自身特色的差异化展会项目,实行错位发展;同时,要创造条件,进一步促进会展人才在京津冀区域内的自由流动,为京津冀会展业的协同发展提供智力支持。

结论

综上所述,京津冀在会展业发展的不同侧面具有各自不同的比较优势。其中,北京会展业整体实力最强,发展迅速,会展资源最为丰富,在会展资源方面,北京的会议资源优势最为明显,而展览资源相对不足,特别是缺乏超大型会展场馆以及大型展会期间出现的交通拥堵等对北京展览的发展造成了一定的影响。天津的会展业在某种程度上受到北京会展业的一些影响,由于天津在会展软硬件等方面与北京存在一定差距,一些大型展会往往首选在北京举办。但天津会展业仍然具有一定的优势和较为丰富的资源,特别是天津在建的国家会展中心(天津)建成后将极大地提升天津会展业的竞争力,其日益提升的会展业软硬件实力将对北京的展会具有较大的吸引力。与京津相比,河北会展业处于相对劣势地位,但河北拥有自己的地理优势和空间优势,不仅可以承接京津外溢的部分展会项目,还容易有机会与京津知名会展公司进行合作。目前京津冀会展业发展体现为如下特征:北京是会展业资源丰富且发展迅速的引领者,天津是拥有资源但发展速度较慢的追赶者,而河北则是会展业发展相对滞后但具有地理及空间优势的参与者。整体而言,京津冀在会展业发展方面仍存在合作意识不强、协调机制不健全、协调发展规划缺失等问题。京津冀应充分发挥各自的比较优势,从强化合作意识、健全会展业协同发展的协调机制、积极整合会展业资源、统一制定会展业协同发展规划等方面入手,积极开展项目合作和会展资源共享,实施整体规划、错位发展,从而在优势资源互补的基础上,实现京津冀会展业的更深融合和更大范围的协同发展。

1.陈同仇,薛荣久.国际贸易[M].对外经济贸易大学出版社,1994

2.北京市统计局.北京统计年鉴2013[M].中国统计出版社,2013

3.王春才.北京会展业发展与会展场馆建设互馈关系研究[J].城市问题,2008(9)

4.张贵,王树强,刘沙等.基于产业对接与转移的京津冀协同发展研究[J].经济与管理,2014,28(4)

5.吴群刚,杨开忠.关于京津冀区域一体化发展的思考[J].城市问题,2010(1)

6.赵滨元,诸葛再旺,时悦.天津会展业发展现状及对策研究[J].经济研究导刊,2014(12)

7.王春才,周彦.北京构建国际会展中心城市须具备的关键要素[J].城市问题,2014(11)

8.许文建.关于“京津冀协同发展”重大国家战略的若干理论思考—京津冀协同发展上升为重大国家战略的解读[J].中共石家庄市委党校学报,2014(4)

9.Samuel Seongseop Kim,Kaye Chon and Kyu Yoop Chung.Convention industry in South Korea:an economic impact analysis,Tourism Management,2003,24

10.Juan R.Cuadrado-Roura and Luis Rubalcaba-Bermejo.Specialization and Competition amongst European Cities:A New Approach through Fair and Exhibition Activities;Regional Studies,2006,32(2)