唐长安城坊市与雩空间

2015-12-29贾鸿源

贾鸿源

(复旦大学历史地理研究中心,上海 200433)

贾鸿源

(复旦大学历史地理研究中心,上海200433)

摘要:借助坊市南北门开、阖来求、止雨,是唐长安城内部雩禜祭祀的重要外在表现形式。考古已证实皇城南所对36坊无南北坊门,故相对于他坊属于特殊的祭祀空间。由于朱雀街作为“御路”所发挥的内聚作用,此36坊的祭祀性质主要通过京兆尹组织朱雀街求雨徙市,以及止雨时太社、朱雀街、明德门一线上相应活动的展开作为主要体现,一定程度上更应视作皇城区祭祀空间的外延。长安城内此二类外部形态不同、祭祀性质相异的坊,共同组成雩禜祭祀之完整格局。

关键词:唐长安城;坊市门;四时;围外地;雩禜

雩祭以求雨,禜祭以止雨,是传统社会在国都之中禳除水旱灾害的重要祭祀行为。作为帝京所在,此二类祭祀行为在唐代长安城中亦有深刻体现。目前学界对于唐长安城中禳除水旱灾害的相应研究成果较多:既有从整体着眼对唐代社会的祈雨活动进行研究[1],也有将唐代灾害与出宫人等政治现象相结合分析[2]。同时,学界对于唐长安城坊里制度研究日益深入[3],也发现坊门设置的某些特殊现象[4]。然而专门对于坊市门求、止雨的布局研究,目前似较为缺乏。启、闭坊市门进行求、止雨,目前学界多赞同源于汉代董仲舒(董子)《春秋繁露》,此后历代多有沿用。杨鸿年对唐代启、闭坊市门求、止雨现象有较系统论述[5]。其他学者则在探讨唐长安城的城门文化之时,部分提及此一现象。

根据相关文献,利用坊市门中的南北二门进行求、止雨,在唐代属较为重要的禳灾方式。然考古证实唐长安城皇城南36坊仅设东西街,因此本区域与其他坊市区性质有一定差异。同时,经对朱雀街的分析,可知此36坊在祭祀空间视角下,在唐代被视作一体化空间,而朱雀街作为郊祀“御路”性质,使得本区域更应被视为祭祀背景下皇城区的外延。此二类坊共同构成唐长安城中坊市区的求、止雨空间。唐徐坚《初学记》载,“祷雨为雩,祷晴为禜”[6],故雩禜空间正可指代唐长安城中坊市区的求、止雨所涉及空间。

一、启、闭坊市门雩禜区

根据文献记载,有唐一代长安城、洛阳城内及周边发生水旱灾害的次数、灾害程度皆较高。在水旱频仍的背景下,唐长安城、洛阳城内通过启、闭坊市门求、止雨,文献按时间先后主要有如下数条:(1)景龙中,东都霖雨百余日,闭坊市北门,驾车者苦甚污,街中言曰:“宰相不能调阴阳,致兹恒雨,令我污行。”会中书令杨再思过,谓之曰:“于理则然,亦卿牛劣耳。”(《旧唐书》卷37《五行志》)(2)(天宝)十三载(754)秋,京城连月澍雨,损秋稼。九月,遣闭坊市北门(《旧唐书·五行志》,又见《新唐书》卷34《五行一》)。(3)大历四年(769)秋,大雨。是岁,自四月霖澍,至九月。……京城闭坊市北门,门置土台,台上置坛及黄幡以祈晴。秋末方止(《旧唐书》卷37《五行志》,又见《新唐书》卷34《五行一》)。(4)(元和)十五年(820)二月癸未,大雨。八月,久雨,闭坊市北门(《新唐书》卷34《五行一》)。(5)(元和)十五年(820)九月十一日至十四日,大雨兼雪,街衢禁苑树无风而摧折、连根而拔者不知其数。仍令闭坊市北门以禳之(《旧唐书》卷37《五行志》)。(6)宝历二年(826)十月,京兆尹刘栖楚奏:“术者数之妙,苟利于时,必以救患。伏以前度甚雨,闭门得晴。臣请今后,每阴雨五日,即令坊市闭北门,以禳诸阴。晴三日,便令尽开。使启闭有常,永为定式。”从之(《唐会要》卷86)。(7)开成二年(837),河南、河北旱,蝗害稼;京师旱尤甚,徙市,闭坊南门。(《旧唐书·五行志》)

(一)理论来源

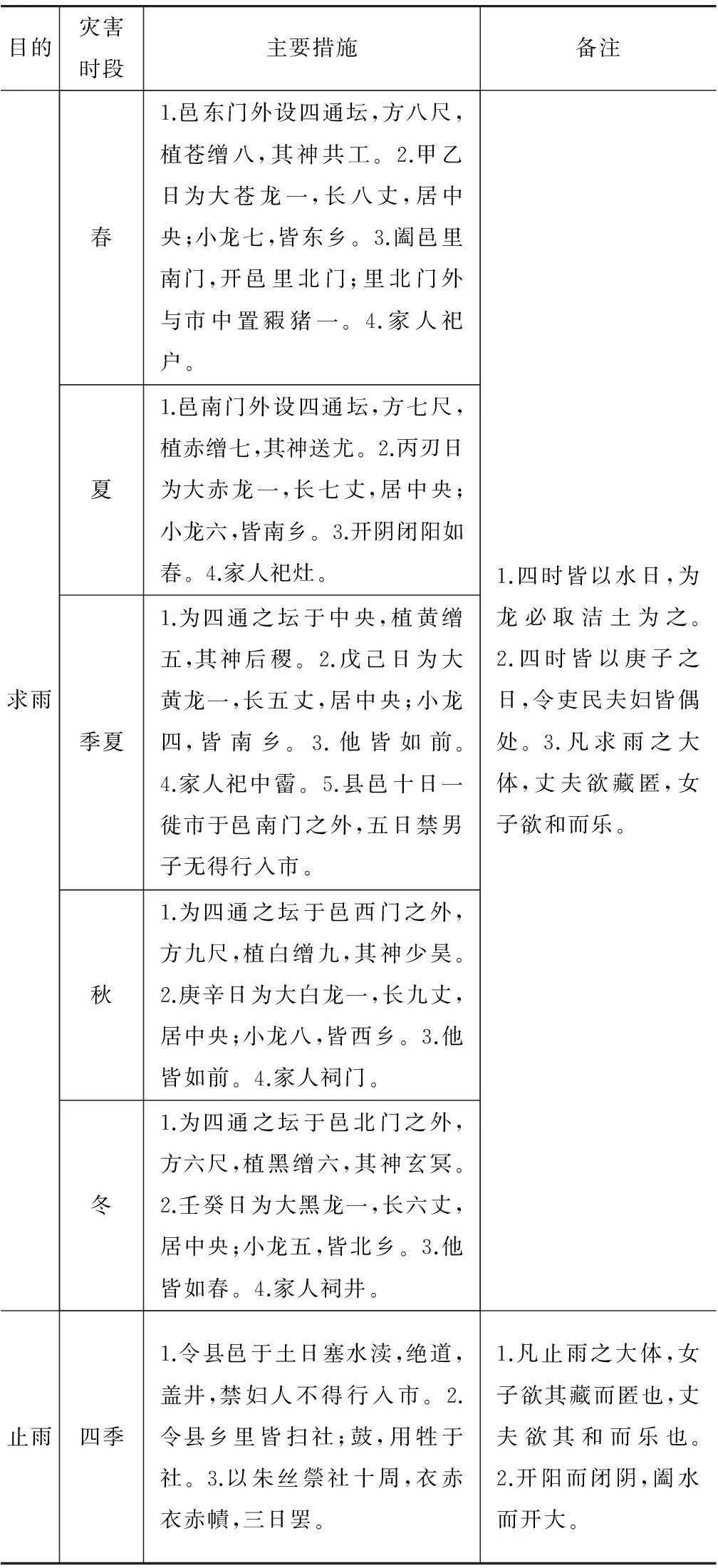

启、闭坊市门以求、止雨,首创于汉代董仲舒,属于对阴阳观念的一种广泛附会行为。而董子《春秋繁露》中《求雨》、《止雨》二篇,是指导此理论实施的主要依据。应用于坊市门,便是求雨要“兴阴抑阳”,要开坊之北门而关闭南门;止雨时反之,要开南门而关闭北门。由于董仲舒《求雨》、《止雨》二篇乃系统之理论,措施繁复,故整理其主要措施,如表1所示。

由表1中可见,此一理论乃将阴阳与五方、五色、数术相对应之系统理论。汉晋南北朝时期亦有践行此理论之先例。

在唐人观念中,阴阳失衡是引起水旱灾害的主要原因,《新唐书·五行志一》即云:“少阳曰旸,少阴曰雨,阳德衰则阴气胜,故常雨。”由此,唐长安城中产生的附会阴阳之说众多,如将阴雨天气的发生与后宫干政相联系,将出宫人作为调和水旱灾害的方式,霖雨时减轻刑狱与租赋等等*自汉代起,出宫人以调和阴阳、应对水灾较为常见。相比之下,唐代在水灾、干旱条件之下,皆有出宫人之举动,故其行为背后已经不仅单以阴阳为指导,而是更多地与施政得失相附会。。

值得注意的是,唐代对启、闭坊市门求、止雨行为有不同观点。唐中宗神龙元年(705)大水,朝廷下诏求直言,右卫骑曹宋务光上疏曰:“臣尝读书,观天人相与之际,考修咎冥符之兆,有感必通,其间甚密。是以政失于此,变生于彼。……臣又按水者阴类,臣妾之道,阴气盛满,则水泉迸溢。……臣恐后庭近习,或有离中馈之职,干外朝之政。……夫灾变应天,实系人事,故日蚀修德,月蚀修刑。若乃旸或愆,则貌言为咎。雩禜之法,在于礼典。今暂逢霖雨,即闭坊门,弃先圣之明训,尊后来之浅术,时偶中之,安足神耶?”[7]

表1 《春秋繁露》中求、止雨措施

可见宋务光反对以坊市门求、止雨之原因,在于此举既非以人事应天道,亦不见诸礼典,但其对于天人相感、阴阳失调致灾却持赞同之态度。唐代启、闭坊市门以求、止雨来自于董子,李商隐之祭神文有直接证据,李商隐曾作有《赛侯山神文》,其文中曰:“无俾董生之说,空闭阳门。”[8]此外,宋务光称启、闭坊市门为“后来之浅术”,亦可知此法去古未远,实乃董子之创设无疑。

唐代多位皇帝皆重视启、闭坊市门禳灾方式,至迟在宝历二年(826)已形成了专门制度。

第一,坊市门被容纳进唐长安城内求、止雨的实践中,是由于坊内的十字街道路规划,形成了阴阳理论视角下属阴的北门与属阳的南门。文献记载长安城中存在两种形制的坊,《长安志》云,“皇城之东尽东郭,东西三坊;皇城之西尽西郭,东西三坊。……每坊皆开四门,有十字街,四出趣门。皇城之南,东西四坊,……南北九坊,……每坊但开东西二门,中有横街而已。”[9]此二种形制的坊以及具有“井”字形结构的西市,皆已被1958年以来唐城考古所证实[10]。

第二,坊市门与坊墙所形成的内闭空间有直接联系,唐长安城内的坊皆由坊墙所围成,所谓“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”。坊门之、开阖因之而被灌注以阴、阳,《全唐文》载玄宗天宝六载(747)所颁上元节诏令:“重门夜开,以达阳气。……自今已后,每至正月,改取十七、十八、十九日,夜开坊市门,仍永为常式。”

第三,徙市也是专门用于求雨的古礼之一,唐代对此亦有践行。然而相对于启、闭坊市门而言,唐代徙市用于求雨时,其功能空间并不沿用市场本身,而是要迁徙到朱雀街之两侧,与启、闭坊市门雩禜区相比,属于较特殊的祭祀空间(对此将在下文分析)。唐代启、闭坊市门求、止雨,也主要是利用了东西二坊市所具有的南北各两座坊市门。

(二)空间布设

既然已经明确唐代启、闭坊市门之理论来自董子《春秋繁露》中的《求雨》、《止雨》二篇,以下对唐代求、止雨空间的布置,与董子之规则相验证。

唐代启、闭坊市门文献所载简略,故全面复原唐时坊市门祭祀空间稍显困难。《全唐文》所收罗隐《请追癸巳日诏疏》,提及唐僖宗时期坊市门外结坛求雨这一现象:“夏五月京畿旱,癸巳日闻诏大京兆,用器水炉香蒲萧绛幡辈,致于坊市外门,将以用旧法而召甘雨也。”[11]器水炉香等,皆为祭坛惯用之物,此点唐代借鉴董子之处甚明,至于使用“绛幡”,应亦系根据五方色而来,此次旱灾发生于五月,属于夏季,故以正红色的绛幡相对应。

此外,唐代尚有止雨时坊市门外设立祭祀坛墠这一重要现象。上文所列《旧唐书·五行志》大历四年(769)条,其价值尤为可贵,兹再列出:“大历四年(769)秋,大雨。是岁,自四月霖澍,至九月。……京城闭坊市北门,门置土台,台上置坛及黄幡以祈晴。秋末方止。”核之《春秋繁露·止雨》,惜未提及止雨设立坛墠之记载。现就此条资料来看,“置坛”、“黄幡”与《止雨》篇中季夏祷雨邑之中央设土坛、坛上植黄缯较为吻合。从两者时间上看,《春秋繁露·求雨》篇由于采用古代“五季”时令划分法,季夏为六月,以“中央土”配邑里中央坛,故坛上植黄色缯;大历四年(769)久雨,自四月延续至九月,属夏秋季节,设坛祭祀很可能开始于六月,故亦植黄幡。

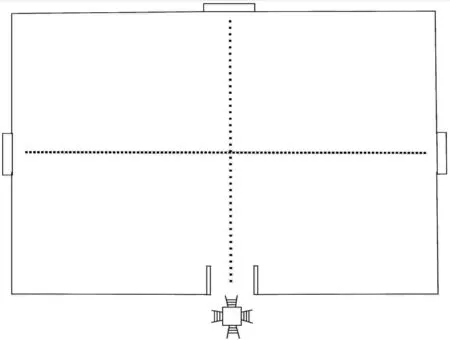

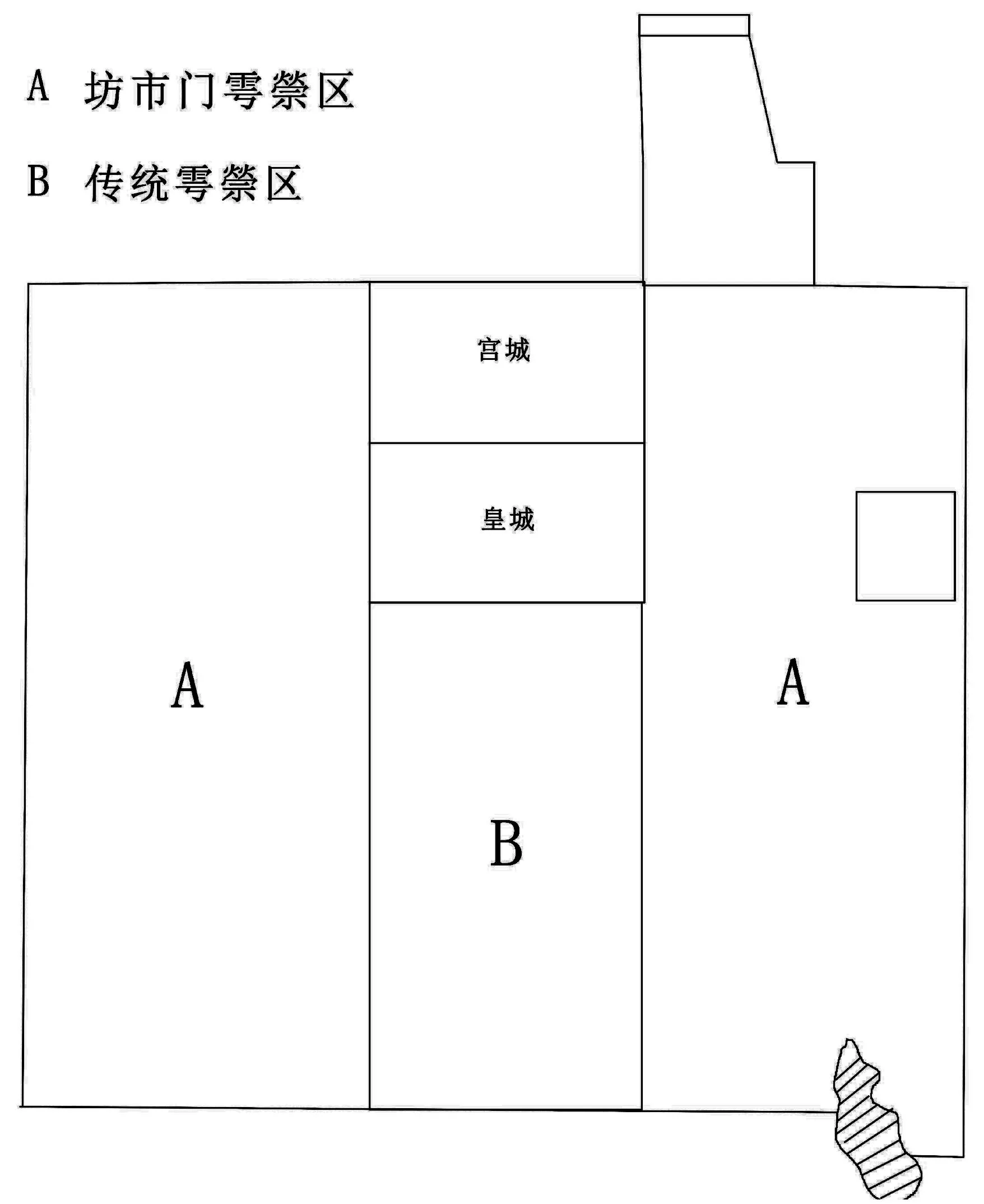

唐代大历四年(769)止雨所设祭坛,上植黄幡,乃五方色之沿袭;设祭坛于坊之南门,应是对求雨时根据旱灾发生季节而设立方位坛的一种借鉴。由此可见,唐代启、闭坊市门求、止雨,在董子理论之基础上,在实践中又有新的变动:求雨环节主要择取启坊市门的做法;止雨环节除了倚靠太社之外,又借鉴求雨中的方位祭祀坛以共同组成止雨祭祀空间。故此一时期唐长安城内坊市区因启、闭坊市门而形成的雩禜空间,以大历四年(769)止雨为例,其每一坊之祭祀布设如图1所示。

图1 唐长安城坊的祭祀布设

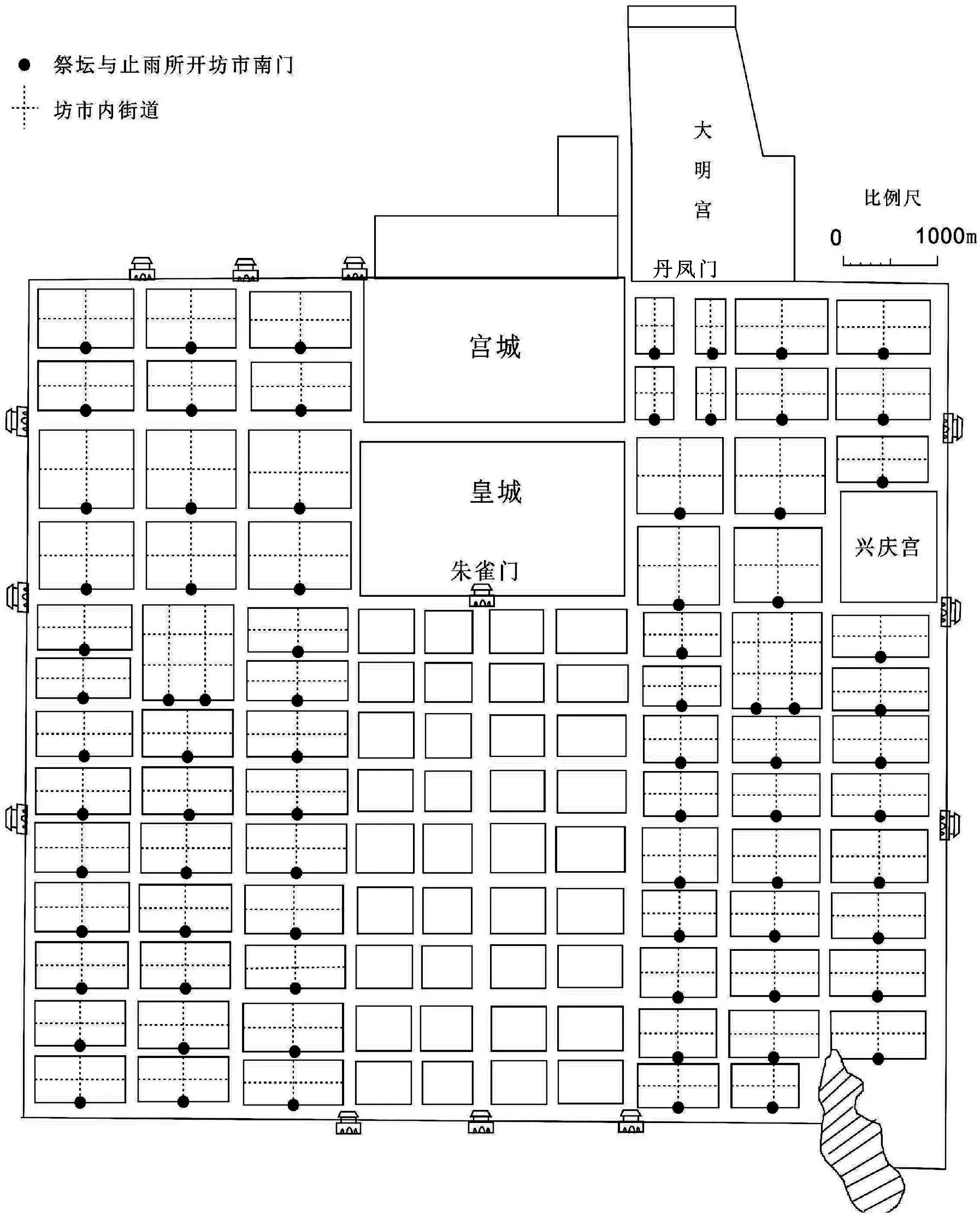

对全郭城而言,此类设有十字街之坊,共同构成了整齐划一的祭祀方阵,此不可不谓一景象壮观的祭祀坛群。兹以止雨为例,其空间分布如图2所示长安城内居住区中,除宫城、皇城、皇城南所对36坊之外,城内坊市区在空间布设上大致呈左右对称趋势。皇城南所对36坊,前引《长安志》已言及其无南北坊门,故求止雨开闭坊门、门外设坛等措施对本区并不适用。然而雩禜祭祀作为长安城中的全体性活动,此36坊作为居住区,其与拥有十字街构造、启闭坊市门的诸坊之联系以及特殊性何在?

二、皇城南36坊雩禜区

据考古勘探,“皇城南侧的‘长兴坊’仅有东西向的街道,而未发现南北的街道,这与文献所记是一致的。”[10]对于皇城南36坊为何仅设东西街,文献中主要有如下两种观点:“《长安志·唐京城》云:“皇城之南,东西四坊,……南北九坊,……但开东西二门,中有横街而已。盖以在宫城正南,不欲开北街泄气以冲城阙。”[9]《雍录·唐朱雀门外坊里》云:“诸坊之南皆有门,自东西以出横街,而坊北无门,其说曰北出即损断地脉,此压胜术也。”然则程氏不仅解释此36坊无北门系出于“损断地脉”之考虑,还提及此36坊但无北门,余三门俱全,较诸“但开东西二门”,又成一新情况。

以上二说虽具体分为“泄气”、“损断地脉”,但皆与压胜术相关。曹尔琴认为此36坊但开东西二门,是因其东西宽度窄于长安城中其他二类形制的坊[12],从空间规划的角度做出新解释。

值得注意的是,此36坊与唐长安城东北隅大明宫南丹凤门街两侧之坊,两者所处空间位置关系颇为相似,故有必要分析一下丹凤门街两侧坊内的街道布设。

唐高宗龙朔二年(662)营造大明宫后,宫城正门丹凤门外新开辟丹凤门街,通过原来的翊善、永昌二坊中部,由北向南,街左二坊为翊善、来庭,街右为光宅、永昌。根据考古勘测,光宅、永昌二坊长490米,翊善、来庭二坊长356米[10]。马得志、宿白所作考古报告[13],皆认同唐长安城中仅有皇城南36坊内为东西街构造,余下诸坊内设十字街。然检诸二位学者文中所附唐长安城考古实测图,皆于丹凤门街两侧四坊之内只做东西向虚线,应是表示此新成之四坊仅设东西街[14]。若依图2所示,则此四坊内之街道设置,与皇城南36坊应属同一类型。

圆仁《入唐求法巡礼行记》载,会昌三年(843)八月,圆仁等留学僧“为求归国,投左神策军押衙李元佐,是左军中尉亲事押衙也”,李元佐“本是新罗人,宅在永昌坊,入北门西回第一曲。”[15]既然翊善、永昌二坊内原为十字街,则改建后面积甚小的永昌坊“北门”应系新开。以此推之,光宅、翊善、永昌、来庭四坊内部亦应为十字街之布设。同时,丹凤门街所正对的永兴坊,也设十字街,曾无“泄气”之虞。由此,皇城南36坊不设南北街,更可能是出于礼制思维,而非实用之考虑。

图2 唐长安城止雨祭祀所开坊市门分布图

(一)秉时施政与“围外地”

此36坊之形制是否还蕴含其他特殊的规划理念?徐松《唐两京城坊考·西京外郭城》注:“皇城之东尽东郭,东西三坊。皇城之西尽西郭,东西三坊。南北皆一十三坊,象一年有闰。每坊皆开四门,有十字街四出趣门。皇城之南,东西四坊,以象四时。南北九坊,取则周礼九逵之制。隋三礼图有见其像。”[16]徐松既言隋《三礼图》中蕴含“一年有闰月”、“四时”、“周礼九逵”,那么对这一情况就不得不引起重视。

将四时阴阳与人君施政以及礼仪相联系,先秦、秦汉时期已经形成系统理论。《左传·昭公元年》郑大夫子产曰:“君子有四时,朝以听政,昼以访问,夕以修令,夜以安身。”秦国之医和亦主张:“天有六气,……分为四时,序为五节,过则为灾。”及至《礼记·月令》、《吕氏春秋·十二纪》、《淮南子·时则训》等出现,更将秉时施政理念落实为具体措施。

《大戴礼记·本命第八十》云:“礼之象,五行也;其义,四时也。”《旧唐书·礼仪志》云:“凡礼之大体,体天地,法四时,则阴阳,顺人情,故谓之礼。”[7]可见唐代之礼仪观念与此一脉相承。《旧唐书·魏知古传》载,景云二年(711)季夏时节,唐睿宗为金仙、玉真二公主营造道观,魏知古上疏劝谏,凡征引《谷梁传》、《尚书》、《礼记》、《国语》所言,尤其提及《礼记·月令》“季夏之月,树木方盛,无有斩伐,不可兴土功以妨农”,“季夏行冬令,则风寒不时”,将睿宗此举归结为“乖人事,违天时”[7]。

前引唐中宗神龙元年(705)宋务光之上疏,已经明言“灾变应天,实系人事”、“政失于此,变生于彼”。为了以人事应天道,唐代主要由帝王、官员群体发挥“燮理阴阳”的主要作用,《两唐书》对于灾变天气下君王减膳撤乐、大臣引咎致仕多有记载,这也是宋氏疏中引民间戏称坊门为“宰相”的鲜活社会背景。徐松言隋《三礼图》中将皇城南36坊作为“四时”、“九逵”之象征,然则本区域势必要体现出作为帝王、官员们“秉时施政”之区的某种特殊性,以及显示出其与君臣群体之间的内在联系。关于这一点,唐代的“围外地”应是一个独特视角。

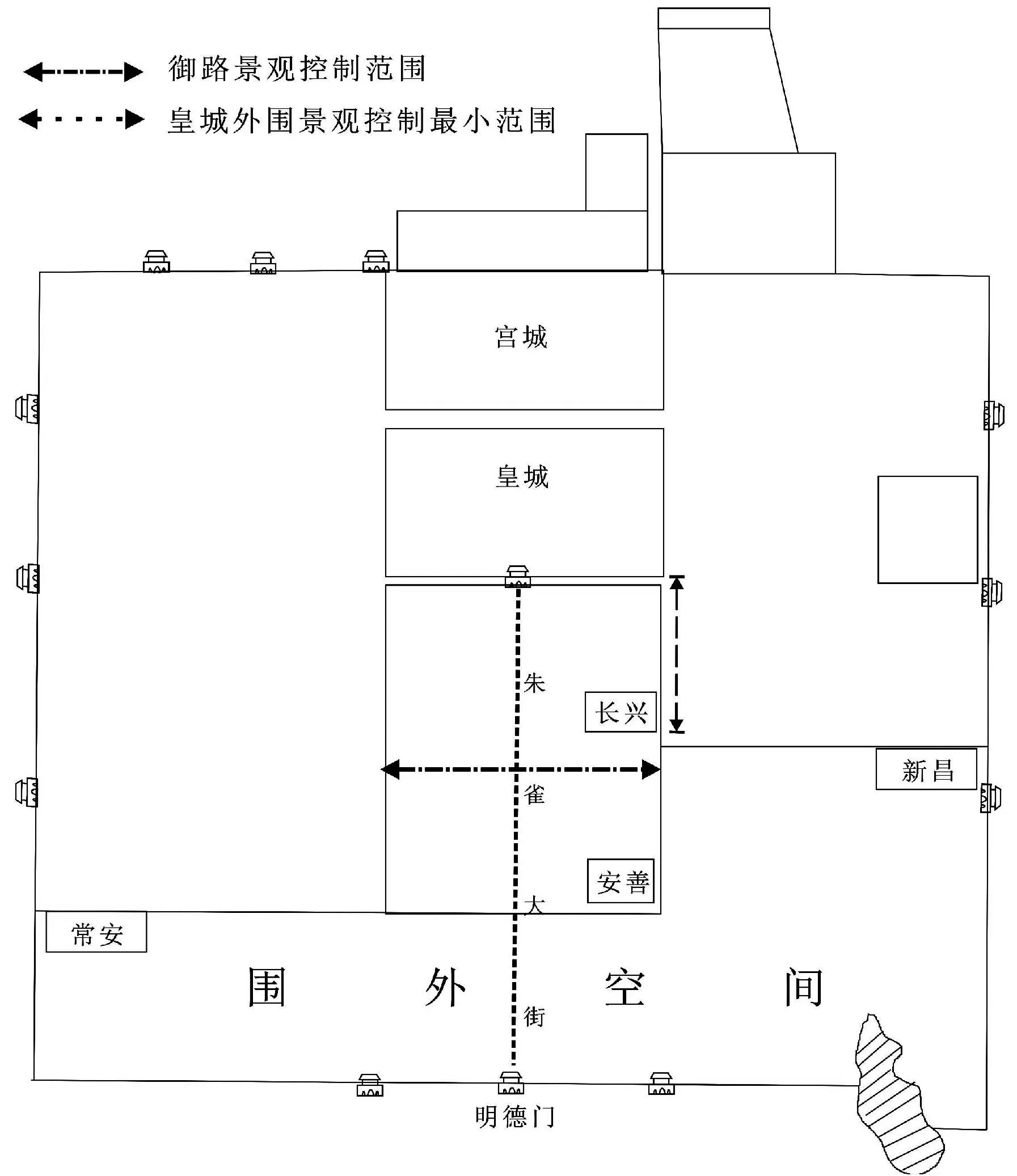

“围外地”是伴随唐长安城前期规划与后期自我调适而产生的地域概念,且文献对其记载甚少,相关细节主要存留于唐武宗会昌(841~846)年间、宣宗大中(847~859)年间禁止百官于京城立私庙的诏令以及大臣奏疏之中。《旧唐书·武宗本纪》载,会昌三年(843)二月,“先诏百官之家不得于京城置私庙者,其皇城南向六坊不得置,其闲僻坊曲即许依旧置。”[7]《新唐书·韦彤传》又载,会昌五年(845),“诏京城不许群臣作私庙”,宰相李德裕等上表,“诏不许,听准古即居所立庙。”[17]李德裕之奏疏见诸《全唐文》卷706《奉宣今日以后百官不得于京城置庙状》,其文中曰:“伏以朱雀门至明德门,凡有九坊,其长兴坊是皇城南第三坊,便有朝官私庙,实则逼近宫闱。自威远军向南三坊,俗称围外,地至闲僻,人鲜经过,于此置庙,无所妨碍。臣等商量,今日以后,皇城南六坊内不得起私庙。其朱雀街缘是南郊御路,至明德门夹街两面坊及曲江侧近,亦不得置。余围外深僻坊,并无所禁,所贵不违礼意,感悦人心。”[11]

由奏文判断*按:《全唐文》卷643《王起》(第6504页),载有《请禁皇城南六坊内朱雀门至明德门夹街两面坊及曲江侧近不得置私庙奏》,其内容与李氏奏疏相合。《全唐文》卷641载王起“武宗会昌四年拜左仆射”,则此疏应系会昌五年(845)李德裕、王起等之合奏。,此“围外”指威远军所在坊之南的三排坊,然“围外”之东西范围不明。《唐两京城坊考》载,安善坊“尽一坊之地为教弩场”,徐松注此坊至武太后末年“隶威远军”[18],则威远军所在即安善坊。李德裕又言朱雀门街两面坊亦不得置私庙,则由此,其一可知“围外”范围为威远军所在安善坊东西一排起,直至郭城南,共29坊之地;其二,由李德裕所举长兴坊之例,可知“夹街两面坊”的宽度涵盖朱雀街两侧各两坊之范围;其三,皇城南36坊以威远军所在安善坊为界,被分别以“逼近宫闱”、毗邻“御路”而被整体划出,禁止设立百官私庙,此区域整体受到特殊重视。

至宣宗大中五年(851),围绕此一问题又展开争论,此36坊之特质再次得到揭示。《全唐文》所收令狐绹《请申禁天门街左右置私庙并按品定庙室数奏》载:“伏以武宗时,缘南郊行事,见天门街左右有庙宇,许令私第内置。若令依旧会昌五年敕文,尽勒于所居处置庙,兼恐十年间,私庙渐逼于宫墙,齐人必苦于吞并。……今请夹天门街左右诸坊,不得立私庙,其余围外远坊,任取旧庙及择空闲地建立庙宇。”[11]奏疏中提及了准许百官居处内立庙后,新产生的私庙兼并坊内民居的新问题。《唐会要》所录大中五年(851)吏部尚书平章事崔龟从之奏议,对其缘由剖析尤详:“国朝二百余年在私家侧近者,不过三数家,今古殊礼,颇为亵黩。其余悉在近南远坊,通行已久。今若缘南路不欲令置私庙,却令居处建立庙宇,即须种植松柏及白杨树,近北诸坊,窃恐非便。若悉令于居处置庙,又缘近北诸坊,便于朝谒,百官第宅,布列坊中。其间杂以居民,栋宇悉皆连接。令广开则邻无隙地,废庙貌则礼阙敬亲。”[19]

此二篇奏疏所提出的解决方案与武宗时期李德裕等之建议相同*按:《旧唐书》卷172《令狐绹》载,绹以大中四年(850)“改兵部侍郎、同中书门下平章事”,“时白敏中、崔龟从曾为太常博士,至相位”。二氏奏议内容相仿,且文末皆言及为百官私庙设定品级之事,故亦应为大中五年(851)群臣之合奏。。唐代百官家庙多与居所相分离,且处于城南远坊。武宗因南郊礼天,见天门街两侧有私庙建筑,试图禁止百官立私庙,只准许官员于居所之内立庙。百官于是在所居之坊内,通过兼并邻居而扩建庙舍。由于朝参便捷之需,官员多居住于靠近皇城诸坊内,扩建后的家庙以及种植较特殊的树木,逐渐形成新的景观问题。

以上奏疏皆言及“围外”,可见至迟唐武宗时期,此概念已在长安城内被广泛接受。“围外”的出现,是唐长安城前期规划与后期自我调适之结果。学界对唐长安城内部较广泛存在农林用地的现象有深入研究,尤其对南郭区诸坊的荒地现象进行多方考证,此类成果也有助于明晰“围外”地区的性质。从帝王视角来看,“围外”的出现对南郊礼仪空间形成一定的冲击,故此处且补充数条材料,以求进一步细化“围外”之范围。

上所引崔龟从之奏疏,已言及唐长安城中百官住宅分布毗邻皇城,以便于朝参。唐代对于官吏的奖励措施之一,便是赐第于宫城、皇城附近诸坊。刘长卿《奉和杜相公新移长兴宅呈元相公》诗曰:“间世生贤宰,同心奉至尊。功高开北第,机静灌中园。”以长兴坊为代表的“北第”,可视作对临近皇城之南诸坊的美称。“围外”的出现,与此现象有较大关联,白居易《新昌新居书事四十韻因寄元郎中张博士》诗曰:“冒宠已三迁,归朝始二年。囊中贮余俸,围外买闲田。”“围外”之田有何特殊性?白氏又曰:“市街尘不到,宫树影相连。省吏嫌坊远,豪家笑地偏。”[20]新昌坊毗邻东郭,不在前文所述“围外”之内,且位置北移三坊之地。白氏既言遭省吏之讥,则“围外”北移也与大明宫偏处长安城东北隅相关。查皇城之南第6坊外、大明宫之南第7坊外,被归入“围外”之范围(如图3所示),似可证6、7坊之南北宽度是唐长安城南部用地面积的理想范围。

图3 唐长安城的围外空间示意图

然而在此背景下,无论是坊内建筑高度设置(武宗可以看到坊墙内百官之家庙)、树种景观规划、御路的辐射范围,皇城南所对36坊仍受到帝王、官员群体的特殊重视。

纵然学界已有成果,可以证实长安城存在前期规划过大与后期利用浪费之间的矛盾,但是经过帝王、官员群体对待“围外”的态度,仍然可见其对于长安城内相应祭祀空间的重视,尤其是对于作为南郊御路——朱雀街两侧四列坊的缜密规划控制。换言之,在礼制等级空间、祭祀空间的范畴之内,长安城的空间完整性思维具有强大的保守性,因而可以部分超越实际利用方面业已形成的非对称、均衡之格局。

除却寄托礼制观念之外,本区域的营建方式也与皇城具有内在联系。随着长安城测量数据的日益精确,从模数角度对长安城规划方式的研究逐步深入。有学者发现,在“先王室后庶民”的官本位思想影响下,皇城正南四列坊与东西两侧各四排坊的尺度设定,乃是受到率先营建的皇城城门位置的影响[21]。

(二)朱雀街雩禜祭祀的两种轴线作用

皇城之南、御路所在,二因素叠加,使此36坊与帝王、官员群体紧密相关,因而成为承接帝王、官僚集团展开相应政治活动以“燮理阴阳”的重要依托空间。经文献梳理,可以认为,皇城南所对36坊蕴含“秉时施政”之意蕴,主要体现在以朱雀街为轴线的求、止雨之中。

1.舞雩求雨、徙市

舞雩、徙市作为求雨方式历时久远。《周礼·春官宗伯》女巫“掌岁时袚除衅浴,旱暵则舞雩”,“凡邦之大灾,歌哭而请。”《礼记·檀弓下》载鲁穆公欲通过暴晒巫觋求雨,遭到县子制止,穆公于是欲徙市,县子云:“天子崩,巷市七日;诸侯薨,巷市三日。为之徙市,不亦可乎。”徙市求雨成为人君通过自我责罚以禳灾的方式之一。郑玄注:“必巷市者,以庶人忧戚,无复求觅财利,要有急须之物不得不求,故于邑里之内而为巷市。”[22]后世历朝多有沿袭。

徙市,也被列入唐代礼仪制度:“京师孟夏以后旱,则祈雨。……旱甚,则大雩,秋分后不雩。初祈后一旬不雨,即徙市,禁屠杀,断伞扇,造土龙。雨足,则报祀。”[7]唐代中央与地方皆有徙市之举,有时也与巫觋舞雩相伴生。白居易曾列举解救水旱之灾的措施,“雩天地以牲牢,禜山川以圭璧,祈土龙于玄寺,舞群巫于灵坛,徙市修城,贬食彻乐”等[20]。唐代长安城内旱灾而徙市、舞雩,兹举数例如下:

《旧唐书·肃宗本纪》乾元二年(759),“以久旱徙市,雩祈雨。”[7]《太平御览》载京兆尹黎干,“以旱故,祈雨于朱雀街,”因与巫觋对舞招致坊间讥笑[23]。检之《新唐书·黎干》在代宗大历八年(773),“时大旱,干造土龙,自与巫觋对舞,弥月不应。又祷孔子庙,帝笑曰:‘丘之祷久矣。’使毁土龙,帝减膳节用,既而霪雨。”[17]《乐府杂录·琵琶》,德宗贞元(785~804)年间,“诏移南市祈雨,及至天门街,市人广较胜负、斗声乐。”[24]《旧唐书·文宗本纪》太和七年(833)七月,“以旱徙市。”八年(834)六月,“徙市。”开成二年(837)秋七月,“以久旱徙市,闭坊门。”[7]

结合以上资料,可知唐人徙市朱雀街,徒保留形式。代宗讥黎干久祷不雨,这一帝王、官员祭祀行为对比,恰可折射出朱雀街所在区域具有京兆尹求雨祭祀空间的色彩。《两唐书》虽极言黎干之奸伪,然历任京兆尹于长安城内朱雀街、曲江池畔等受到皇家、官僚特殊重视区域内进行官方祭祀活动,却是不争之事实。《酉阳杂俎》黎干于曲江设土龙求雨,以“某为京兆尹,威稍损则失官政”为由,鞭笞不避仪仗老者[25];《宣室志》萧昕投龙曲江;韩愈亦曾于曲江主持土龙求雨祭祀。

黎干祈雨朱雀街,虽有众人之围观,但此行为的官方性质并未改变,因而朱雀街与其影响所及的东西两侧诸坊,成为长安城中求雨祭祀背景下,与启、闭南北门诸坊所在空间性质相异之区。

2.太社—朱雀街—明德门止雨轴线

皇城之南36坊的止雨空间特征,主要是通过朱雀街贯穿太社与明德门的廊道作用来体现。

古礼止雨,有祭社、禜门之法,二者或同时施行,或分而用之。《左传·鲁庄公二十五年》鲁因大水,“鼓,用牲于社、于门。”杜预注“门”乃“国门”。《周礼·春官宗伯》云,鬯人“禜门用瓢赍”,太祝也有以“禜”祈告鬼神之法[26]。董仲舒《春秋繁露·止雨》篇,禁止妇人入市、盖井,皆为兴阳抑阴之附会,而其作为重点措施的祷社、朱丝禜社行为即源于此。

唐代祭社、禜门求雨之法不仅得到践行,而且还被载入礼典。如《通典·禜》载:“霖雨则禜京城诸门,三禜不止,则祈山川岳镇海渎社稷,又不止则祈宗庙神州,报以太牢。”[27]地方州县的禜礼也有相应制度。唐代祀社、禜门以止雨,凡有如下数例:

《新唐书·五行一》载,唐玄宗开元二年(714)五月,“久雨,禜京城门。”又天宝十三载(754)秋,“大霖雨,害稼,六旬不止。九月,闭坊市北门,盖井,禁妇人入街市,祭玄冥太社,禜明德门。”咸通九年(868)六月,“久雨,禜明德门。”[17]

由上可知唐代止雨祭祀,具有综合古礼与《春秋繁露·止雨》措施的特点。明德门作为长安城正门,逐渐成为唐代禜门礼仪的专属对象,朱雀街具有作为以京兆尹为代表的官员群体求雨祭祀空间的特点。止雨祭祀时,由于太社位于皇城含光门内道西,明德门处于南城墙正中,二者主要通过禜门时诸祭官的活动路线来呼应。《通典·久雨禜祭国门》载,“将祭,有司筮日,如别仪。前一日,诸祭官清斋于祭所,右校扫除祭所,太官丞先馔酒脯醢。其日质明,郊社丞帅其属,设神座,皆内向。”[27]诸祭官预先斋戒于明德门所设祭所;郊社署位于皇城太社之西,郊社丞与其属官由官署出发,至明德门,既表明禜门礼在性质上与社祀有相通之处,也由此将朱雀街贯穿太社、明德门二处位置分离的止雨祭祀场所的廊道作用予以发挥。同时,结合太社处于皇城之内的布局状况,则皇城南36坊一定程度上也可视为皇城在祭祀活动中功能空间的外延。

此外,如果关注皇城南36坊之地所承担的雩禜祭祀的诸项礼仪,会发现徙市、巫觋舞雩、祀社、禜门等主要的祭祀行为,皆可追溯礼典,亦即如宋务光所言,其皆可列入“先圣之明训”行列。进一步讲,此区域应可视作“传统雩禜区”,其与城内其他诸坊开闭坊门、设立祭坛相比,在礼仪层面更加遵循古礼正统(如图4)。

图4 唐长安城中坊市门雩禜区与传统雩禜区分布图

从坊市的角度对唐代长安城内求、止雨祭祀进行观察,可以发现:其一,在祭祀活动的理论来源上,主要分为古礼传统与董仲舒《春秋繁露》中《求雨》、《止雨》二篇中新出现的阴阳附会两类。其二,此两种理论分别应用于坊市中的求、止雨实践后,皇城南所对36坊集中了近乎所有古礼传统祭祀之法,可看做是“传统雩禜区”,结合本区经“围外”等媒介而折射出的与官员群体祭祀之间的紧密联系,其作为帝王、官员群体“秉时施政”之区的特殊性更加明显;相比之下,长安城中其他坊市区被作为践行董子启、闭坊市门求、止雨新理论的实践场所,由此而形成的纵横有序的祭祀坛墠,成为唐长安城坊市区中新形成的祭祀空间。其三,对皇城南所对36坊礼制空间的考察,尤其是雩禜祭祀礼仪空间视角,可以发现本区域有别于其他坊市区的特殊性质。唐长安城坊市区中的雩禜祭祀,形成两类性质的坊市区共同组成的较隐秘格局,既受到规划之初其范围确定与皇城城门之间的直接联系,也受到皇城礼制空间运行的特殊影响,成为皇城礼仪空间的重要外延。

参考文献:

[1] 孙军辉.唐代社会祈雨活动探析[J].湖北社会科学,2009(10):120-122.

[2] 李军.灾害因素与唐代出宫人考[J].中国历史地理论丛,2007(1):90-105.

[3] 张永禄.唐都长安城坊里管理制度[J].人文杂志,1981(3):85-88.

[4] 舒峤.唐代长安城的坊[J].中国历史地理论丛,1993(1):106.

[5] 杨鸿年.隋唐两京考[M].武汉:武汉大学出版社,2000.

[6] 徐坚.初学记[M].文渊阁四库全书本.

[7] 刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[8] 李商隐.樊南文集[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[9] 宋敏求.长安志[M].文渊阁四库全书本.

[10] 马得志.唐代长安城考古纪略[J].考古,1963(11):595-611.

[11] 董诰,等.全唐文[M].北京:中华书局,1983.

[12] 曹尔琴.唐代长安城的里坊[J].人文杂志,1981(2):83-88.

[13] 马得志.唐代长安与洛阳[J].考古,1982(6):640-646.

[14] 宿白.隋唐长安城和洛阳城[J].考古,1978(6):409-426.

[15] 释圆仁.入唐求法巡礼行记校注[M].白化文,李鼎霞,许德楠,校注.周一良,审阅.石家庄:花山文艺出版社,1992.

[16] 徐松.唐两京城坊考[M].张穆,校补.方严,点校.北京:中华书局,1985.

[17] 欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[18] 徐松.增订唐两京城坊考[M].李健超,增订.西安:三秦出版社,1996.

[19] 王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955.

[20] 白居易.白氏长庆集[M].四部丛刊景日本翻宋大字本.

[21] 王晖,曹康.隋唐长安里坊规划方法再考[J].城市规划,2007(10):74-80.

[22] 郑玄.礼记疏[M].清嘉庆二十年南昌府学重刊宋本十三经注疏本.

[23] 李昉.太平御览[M].文渊阁四库全书本.

[24] 段安节.乐府杂录[M].上海:商务印书馆,1936.

[25] 段成式.酉阳杂俎[M].四部丛刊景明本.

[26] 周公旦.周礼[M].吕友仁,李正辉,注译.郑州:中州古籍出版社,2010.

[27] 杜佑.通典[M].北京:中华书局,1984.

Fang and the sacrifice space of Chang’an city in Tang dynasty

JIA Hong-yuan

(Center for Historical Geographical Studies, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract:By opening or closing the door of Fang to resist drought or flood is one of the most characteristics to the sacrifice space of Chang’an city. It’s proved archaeologically that 36 Fang located on the north of Huangcheng didn’t have north or south door, which makes it become a very unique sacrifice space to other Fang. Due to the cohesive action of Zhuquejie as the “imperial road”, the sacrificing essence of the 36 Fang was mainly expressed by the activities organized by Jingzhaoyi along the line of Zhuquejie, Taishe and Mingdemen. Consequently, to some degree, Zhuquejie should be regarded as the out surround of sacrificing space of the imperial city. These two kinds of Fang in Chang’an city represent the whole structure of the sacrifice space.

Key words:Chang’an city in Tang dynasty; the door of Fang; four seasons; out surround; sacrifice space

中图分类号:K242

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2015)04-0026-08

作者简介:贾鸿源(1989-),男,山东即墨人,历史学博士研究生。

收稿日期:2014-10-11