新世纪华莱坞高票房电影的叙事规律研究*

2015-12-27邵培仁张梦晗

■邵培仁 张梦晗

新世纪华莱坞高票房电影的叙事规律研究*

■邵培仁 张梦晗

在电影叙事学的视野下,本研究从时间符号、空间符号、人物符号和事件符号四个面向展开,对新世纪以来,中国内地和港澳地区累计票房超过1亿元的110部高票房影片进行分析,从中抽离出商业电影的共同叙事规律与法则,提醒人们关注“怎样讲”故事和采用什么样的“方法与模式”讲故事。研究发现:华莱坞高票房电影在时空选择、人物性格塑造、戏剧冲突和结尾类型方面的确有章可循。首先,叙事背景年代多为当代且题材固定,线性叙事手法依然具有压倒性优势。其次,空间符号偏向设定于现实空间,异国场景更受喜剧、动作和爱情片青睐。再次,在人物符号上,过半数影片倾向于选择单一或少数主角,同时绝大多数主角个性中具有明确追求。对主角演员的选择,明星参演几近定则。最后,在事件表达上,高票房电影以外部冲突为主,混合内部冲突的情况最为常见。除计划拍摄续集或者系列电影外,闭合式结尾使用频率更高。这些共性的发掘,不但有利于推动电影叙事的行进,更有力地证明了叙事方法与市场表现、影片架构与传播效果之间存在既定的联系。

华莱坞;叙事法则;现实时空;人物性格;戏剧冲突

一、叙事法则与票房表现:影像传播研究必须直面的问题

叙事自人类产生以来,就如影随形地相伴。正如罗兰·巴尔特所言:“……叙事遍存于一切时代、一切地方、一切社会。……它超越国度、超越历史、超越文化,犹如生命那样永存着。”①叙事对人类的神奇召唤力不减不灭,因而毛姆说:“听故事的愿望在人类身上,同财产观念一样是根深蒂固的。自有历史以来,人们就聚集在篝火旁或市井处听故事。”②电影作为现代人“听故事”的一种方式,具备自身的叙事规律与法则。新千年以来,国内电影票房节节攀升,步入“百亿时代”,到2013年,更是突破200亿大关。这种方兴未艾的发展趋势令人惊叹、催人奋进。正是这样一种存在,令影像传播研究必须直面电影叙事与高票房表现之间的内在关系,这无关商业电影还是艺术电影的争论,而是对现实关注的冷静选择。

本文之所以着眼于分析新世纪以来华莱坞电影的现状,并非否认第五代导演在上世纪八九十年代的斐然成就,而是观察到新千年以后华语电影市场的一个新变化,即更多的观众愿意走进电影院、花费时间和金钱观影。这其中有生活水平提高的原因,有市场营销的作用,有观众审美需求变更的缘由,也有电影产业进步的促成。票房领先诚然不能代表所有,但在中国大陆,一方面知识产权保护办法尚未形成统一标准,人们完全可以通过网络在线观影,或者支付少量费用获得网络会员资格的办法来代替影院消费。另一方面,受电影删节的影响,部分观众宁可选择等待未删节资源的出现,也不愿因为去影院观赏删节版而破坏首次观影感受。即便在这样的背景下,华莱坞电影票房收入依然一浪高过一浪,的确不失为一种值得探讨的现象;电影叙事法则与高票房表现之间的关系自然也引人瞩目。

在进入叙事法则研究之前,需要对本文的另一个关键词“华莱坞”作适当界定。华莱坞(Huallywood)概念的提出,的确是受到美国好莱坞(Hollywood)的启迪,得到印度宝莱坞(Bollywood)和尼日利亚瑙莱坞(Nollywood)的激励,但更多的是基于在华人电影研究中,对历史的反思、对现实的考量、对未来的前瞻。③华语电影大格局下各国文化业的紧密联动,更新了华莱坞电影的发展格局与观念。④在此之前,关于究竟是用“一个代表国别的词汇”——中国电影 (Chinese cinemas)来对电影加以限制,还是用“统一的语言符号”——华语电影(Chinese language films)来规范电影的传播内容,这一类争论从未停止。最初的“华语电影”概念是港台地区学者希望能够从“语言共同体”的角度谈论港台电影,主要指在大陆、台湾、香港及海外华人社区使用汉语语言制作的电影概念,而不仅仅是将港台作为内地电影的分支,而是涵盖所有与华语地区相关的本地、国家、地区、跨国、海外华人社会及全球电影的更为宽泛的概念。⑤然而华语电影作为一个统筹,其范围究竟有多广?“若定位于国族电影,该如何处理像满影、华影等具历史争议性的课题?它若是跨国电影,或以语言界定的电影,该怎么对待不同层次的语言政治、认同政治、资金结构、文化表述、观众与市场的分布?”⑥假如用“中国电影”来统筹,那么又如何面对蓬勃发展的合拍片。21世纪以来,中国每年对外输出的影片中,票房和发行收入的主要来源是合拍片,两岸三地之间更是互动频繁。仅用单一的国家名称来指称如此之多的合拍片,难免牵强。由是,华莱坞概念的提出,犹如一声亲切的呼唤,它“不是华人电影与‘莱坞’的简单重合,也不是将两者硬性拼凑。”⑦华莱坞乃华人、华语、华事、华史、华地之电影也,即它以华人为电影生产的主体,以华语为基本的电影语言,以华事为主要的电影题材,以华史为重要的电影资源,以华地为电影的生产空间和生成环境。这种命名和界定,既可以突破过去华语电影研究的语言束缚,也可打破以往中国电影研究的地域局限,从而可以在中华五千年历史文化和世界华语电影的基础上开辟更加广阔的未来。⑧在完成对华莱坞概念的界定和对电影叙事学的基本梳理之后,需要明确本文的研究问题。

二、研究问题与研究对象

本研究结合叙事六要素,将起因、经过、结果项归为事件符号一类,希望通过时间符号、空间符号、人物符号和事件符号,研究以下三个问题:华莱坞高票房电影在叙事行进中是杂乱随机的,还是有章可循的?这种叙事方式在时间、空间、人物和事件方面是如何表达的?为什么要选用这样的叙事行进方式?

之所以将研究对象框定在新世纪以来,票房收入在1亿元以上的影片,是因为在华莱坞电影产业背景下,电影按照制作成本分为大制作、中等制作和小制作三个类别。所谓大制作,一般投资在1亿元以上,中国每年会有3—5部的“国产大片”,选择在贺岁档或暑期档上映,如《无极》《夜宴》《满城尽带黄金甲》等,斥资均在1亿元以上;所谓中制作,一般投资在1000万至5000万之间;至于投资在1000万以下的,都可称为小制作电影,但这其中,又可以分为400万到1000万之间作品和400万以下作品。⑨无论是以上三种制作成本中的哪一种,票房是否过亿皆可以作为是否盈利的依据。虽然当下华莱坞电影市场票房过亿的情形并不鲜见,但从制作成本与收益的比例来看,能够收到过亿元票房的电影仍然可以归为盈利行列。除此之外,为了令研究结果更加科学可靠,并完善对各叙事法则的分析,在可控的范围内,尽可能地扩大了样本数量——同样的研究设计,合适的样本量越大,信度越高。基于上面几点的考虑,故将研究对象限定为新世纪以来,票房收入在亿元以上的全部华莱坞电影。

根据上述理由,本研究综合了历年国家广电总局、中国电影发行放映协会、《中国电影产业研究报告》发布的数据和《中国电影报》每年发布的电影票房收入数据。结果显示:2000年1月1日至2014年3月31日期间,大陆地区、港澳地区累计票房超过1亿元的影片共计119部,在列表筛选时发现,其中儿童动画片《熊出没》《喜洋洋之灰太狼》系列(包括2、3、4、5),电视综艺节目改编片《爸爸去哪儿》由于无法从叙事时间、人物个性、事件结局等方面归纳总结,故不属于本研究考察的对象。此外,在上映期间,由政府或政党出资,大量购票或包场的影片《建国大业》《建党伟业》《生死抉择》也不在本文分析之列。经此筛选后,影片总量变为110部。

本研究在编码时采用下文八个方面作为分支,主要是受罗伯特·麦基(Robert Mckee)对大情节、小情节和反情节论述的影响。他关于电影冲突、主人公个数、主人公性格、因果与巧合、连贯与非连贯现实、变化与静止、线性与非线性时间的分类,以及此后张晓凌、詹姆斯·季南据此对好莱坞电影展开的分析,为本文的对比研究提供了参照。具体编码如下。

(一)编码项目:时间符号

1.故事展开年代。记录方式:1840年之前为古代,记为1;1840—1949年为近代,记为2;1949—1978年为现代,记为3;1978年至今为当代,记为4。

2.叙事时间。记录方式:线性时间记为1;非线性时间记为2。本文所指的线性时间包括正向叙事,也包括反向叙事,即倒叙的表现方式虽然为现在—过去—现在,但由于此类电影或是在影片中给予提示,或是故事发生的时间先后顺序一目了然,仍属于线性时间的类型。因为在现在或过去的某一段时间内,电影叙事依然是按照正常时间顺序展开的。⑩

(二)编码项目:空间符号

记录方式:现实空间记为1;虚拟空间记为2。如果影片主要发生地在现实空间中的异国,记为1a(1abrod)。

(三)编码项目:人物符号

1.主角个数。记录方式:主角个数1—2个,记为1;主角个数3—5个,记为2;主角个数5个以上,记为3。

2.主角个性中是否有明确追求。记录方式:有记为1;无记为2。

3.主角扮演中是否有明星出演。记录方式:有记为1;无记为2。

(四)编码项目:事件符号

1.冲突类型。记录方式:外在冲突记为1;内在冲突记为2;内外冲突界限不明记为3;自然冲突记为4。

2.故事结尾类型。记录方式:闭合式结尾记为1;开放式结尾记为2。

三、研究发现与讨论

在对110个研究对象进行上述十个项目的分析之后发现,华莱坞高票房电影在时间、空间、人物、事件符号的建构上,确实存在明显的偏向,具备可供参照的规律。

(一)叙事背景年代多为“当代”且题材固定

30%的故事背景时代为古代(1840年之前),21.8%的故事背景时代为近代(1840—1949),2.7%的故事背景时代为现代(1949—1978),45.6%的故事背景时代为当代(1978年至今)。进一步分析各类别下电影主题会发现一个有趣的现象,故事展开年代为当代的比例最高,其电影题材无一例外地分布于喜剧、爱情和动作,没有涉及惊悚、恐怖和科幻题材,这从一个侧面暴露出华莱坞电影制作的短板。以古代为故事背景的影片中,改编剧本超过75%,主要改编自经典文学作品和脍炙人口的民间故事,古装剧作为华莱坞电影的相对优势,原创力仍显不足。于近代展开叙事的影片主要描写各类历史事件和其间的英雄人物,如《南京!南京!》《十月围城》《一九四二》《叶问》《霍元甲》《精武英雄》《太极》《武侠》《金陵十三钗》等,大多讲述乱世之下的社会现状,从不同视角下描摹芸芸众生相。最后,将故事背景设定在现代的影片数量最少,仅占2.7%,究其原因主要是受意识形态限制——那一时期,社会主义改造、三年自然灾害、“文革”十年,中国社会经历了太多的隐忍不发。

(二)线性叙事时间优势明显

而叙事时间这一项,除《二次曝光》之外,华莱坞高票房电影一边倒地选择了线性时间,比例高达99%。在文学批评话语中,线性叙事在解构主义思想、意识流文学的影响下,常以贬义词的身份出场,而在影视文学领域,线性叙事却屡试不爽,取得了压倒性优势。作为经典叙事手法的重要标尺,线性时间能够强有力的维系故事的完整性。麦基基于时间对于观众的可理解性,曾对线性时间与非线性时间作出以下划分:“无论有无闪回,一个故事的事件如果被安排于一个观众能够轻易理解的时间顺序之中,那么这个故事便是按照线性时间来讲述的。如果一个故事在时间中随意跳跃,从而模糊了时间的连续性,以致观众无从判定什么发生在前什么发生在后,那么这个故事便是按照非线性时间来讲述的。”(11)所以,少量使用闪回、倒叙、插叙的叙事手法,仍旧应当被划归到线性叙事的范畴。非直线性时间的电影往往有意跳跃故事的时间、空间顺序,造成观众一时模糊,直到最后才看清一切。在非线性叙事中,时间不再是串联起事件发生发展的基线。被心理化、主体化、个性化之后的自然时间,显得支离破碎、难以理解。如李玉导演的《二次曝光》,有意设置的破碎镜头,频频使用的插叙、倒叙等叙事手法,将幻觉和真实、现在时间和过去时间交织,属于华莱坞电影中非线性叙事的典型。此外,马其顿电影 《暴雨将至》(Before the Rain,1994)也是这方面的一个例子。

(三)空间符号偏向设定于现实空间,异国场景受喜剧、动作和爱情片青睐

89%的影片将故事发生地设置在现实空间,其中有7部影片将主要故事发生场景设置在国外,他们的类型分别是喜剧片、动作片和爱情片。根据观众的视觉经验来看,适度的异域风情能够激发观众的审美兴趣,一项来自好莱坞制片人的调查显示:对于大多数电影观众来说,看电影的乐趣之一就是将自己投入到一段异己但具有带入感的经历之中去。对于爱情片和动作片来说,美女硬汉再配上一副异国的背景图片,本身就是一大卖点。例如由王力宏、章子怡主演的《非常幸运》故事发生地在新加坡,东南亚的美景外壳下包揽了各色浪漫和冒险。作为一部爱情喜剧,该片在剧情一般的情况下,依旧拿下了1.3734亿元的票房。至于创造了华莱坞电影票房奇迹的《人再囧途之泰囧》,更是将95%以上的故事地点设置在泰国,人妖艳舞、阳光沙滩、佛寺念珠、鱼露虾酱、泰式炒饭……《泰囧》在上映之前不会预期到,它的热映居然引发了中国游客赴泰观光的一次小高潮。

11%的影片将故事发生地设置在魔幻(虚拟)空间,这其中75%属于魔幻题材,大多改编自中国古代神话、传说,例如《西游降魔篇》《画皮》《白蛇传说》《画壁》《倩女幽魂》。另外,一个不得不说明的问题是:从空间符号角度研究110部华莱坞电影时发现,竟然没有一部科幻片位列其中,同时,能够贴上恐怖标签的影片也乏善可陈。这说明,华莱坞电影在科幻片和恐怖片领域的想象力亟待发掘。如果说恐怖片的制作尚且受到电影未分级的影响,那么科幻片就再难找到借口了。

(四)过半数影片偏爱单一或少数主角

在主角个数上,华莱坞高票房电影更多选择单一或少数主角,62.7%的影片主角个数为1-2个,少数主角的优点在于观众的注意力更集中,对悬念的设置和节奏控制更为容易。同时,影片主题也容易表达。而当影片同时跟进几位主角,推进事件发展时,往往很难协调各个发展方向之间的关系,产生自说自话的效果。

29.1%的影片主角个数为3-5个,8.2%主角个数5个以上。两种情况下主角个数相对较多,一种是在分段式叙事结构中,影片通过一系列故事完成一个主题的表达,这些故事各具特色,能够较全面地反映主题可能存在的各种情况。例如《全城热恋》《北京爱情故事》,另一种是在集体性行为描述中,如《十月围城》《金陵十三钗》《最强喜事》。在选用多位主角展开叙事时,需要特别注意电影语法的引导,即不时地给予观众“视觉提示”,目的是为了避免观众产生混淆感。没有电影语法的提示,多位主人公的叙事常带来故事松散的问题,对导演自身来说,也容易犯时间轴不清晰的错误。例如《北京爱情故事》讲述了五个不同年龄段人的爱情故事。如果将影片开头陈思成和佟丽娅在公寓内的激情戏作为事件零点,从时间零点的正序和倒序梳理五个故事会发现,整部电影的时间轴是一个圆圈。

(五)绝大多数主角个性中具有明确追求

影片中88%的主角有明确追求,他们凭借需要实现的目标或信念推动故事发展,这对紧凑叙事来说十分有益,在很多情况下成为电影的一条明线。多数情况下,观众更支持和关心个性中有明确追求的主人公,与“文似看山喜不平”一样,电影需要冲突,而被动的人物不利于制造冲突。不仅如此,只有一个目标追求的主角不如具有双重目标的主人公更吸引人。主角的第一个目标一般取决于电影类型,如警匪片《扫毒》,三个同为警队效力的好兄弟,他们的第一目标就是要扫除国际毒贩“八面佛”,而主角之一阿秋的第二个目标就是摆脱卧底的身份,和家人过正常人的生活。主角的两个目标分别为男观众和女观众设定,这不仅令观众各取所需,也使得人物形象更加饱满,同时还为更多的矛盾埋下伏笔。

12%的主角没有表现出明确的目标追求,这个比例高于麦茨对好莱坞电影的分析,包括台湾电影在内的华莱坞电影十分擅长人物情绪的累积,对心理和潜在欲望的把握也更加敏感。汤普森在表述人物心理的重要性时,认为“一个事件总是因人物的信仰或某种欲望所致。……在1907年以后,人物心理成了动作的动机。观众根据不同人物的追求目标及由此引出的冲突便可以理解电影里的行动了。(12)因而,这些看似只是随着环境、经历的变化而无奈改变的主人公,实则在不察之间涌动着不安。爱情、青春类影片多采用此种叙事,例如《致青春》《非诚勿扰2》《山楂树之恋》,影片一般都是在开头交代主人公的日常状态,随着环境的变更,外部事件不断与主人公内心碰撞,累积的情绪在一个适当的时机爆发出来,进而构成电影高潮,这是此类影片常用的叙事手法。

(六)明星参演几近定则

在是否选择明星参演这一项中,本研究出现了唯一的一个100%,即在华莱坞高票房电影中明星参演几近定则,至少有一位大众熟知的明星,会作为位列前三的演员之一出现在观众的视野中。用James Keenan的话来说:“明星并非电影独有。无论过去还是现在,几乎每种表演艺术,如电视、舞蹈、歌剧或音乐会等,都全面利用魅力非凡和性感的明星之声望。”(13)明星对电影销售的影响可谓方方面面,他们本身就是一则出彩的广告,指引粉丝因他们而选择该电影;他们为导演增光添彩,显现出制作方的强大阵容;他们更符合商业电影高效、高质量的要求,由于拥有相对丰富的表演经历,镜头感也会比新演员出色许多。这些好处足以让导演和观众皆大欢喜。

至于如何利用这些明星,给予他们合适的角色定位,则要看各个导演的功力了。举一个反面的例子:葛优与冯小刚确实合作过几部出彩的影片,许多台词也成为坊间广为流传的精彩语录。正是由于根深蒂固的喜剧形象,当葛优带着一本正经的表情演绎欧式深情时,观众会在现场多次忍俊不禁。“你贵为皇后,母仪天下,睡觉时候还蹬被子!”如此土洋结合、端庄与家常混合的一句话从葛优口中说出来,“让不少观众差点笑到位子底下”。(14)

(七)外部冲突为主要戏剧冲突

除少量反映自然历史灾害的题材之外,高票房电影以外部冲突为主并混合内部冲突的情况最为常见,占64.5%以上。本研究按照黑格尔的划分方式,将戏剧冲突类型分为内部冲突、外部冲突和自然冲突。心灵本身的分裂和矛盾,表现为人物自身的内心冲突,亦称为内部冲突;自然情况下心灵方面所引起的(社会、文化),表现为某一人物与其他人物之间的冲突,亦称为外部冲突;自然情况下造成的(灾难、命运),表现为人同自然环境或社会环境之间的冲突,亦称为自然冲突。(15)戏剧冲突在电影作品中的表现,有时是各自独立展开,有时是交织在一起。如意大利著名电影《天堂电影院》中主人公多多与恋人的关系遭到电影放映员爱妃多的破坏,此类冲突属于外部冲突;而由时代须臾转变,导致个体精神彷徨、失落与疯狂,则属于内部矛盾。

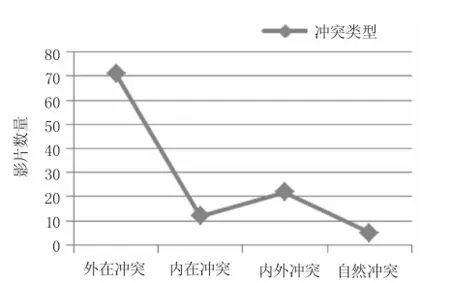

华莱坞高票房电影以外部冲突为主的原因主要有两点。首先,外部冲突更加惊心动魄,更吸引观众的注意力;其次,外部冲突的叙事更加简单,而人物自身的内心冲突则不容易转化为镜头语言。传播者和受众从两个方向暗示电影的戏剧表现手法,最好是通过外部可见的行动表现出来。例如陈凯歌执导的《搜索》,都市白领叶蓝秋因绝症而带来的恐惧与抗争多是通过行动来表现的,比如酗酒、将自己锁在家中、和杨守城一起离开众人“监视”的时候就拼命展现自己的青春。同时,动作片无一例外地选用了外部冲突展开叙事。而描述青春成长或感情变化主题的电影,多采用内外冲突结合的戏剧表现手法,占20%,例如《致青春》《将爱情进行到底》,很难说是时间、环境改变了人心,还是人心本来就难以捉摸。略显无奈的戏剧表演才最贴近人生真相,最容易打动普通观众的内心,带着一抹轻叹世事多变迁的沧桑感。以内在冲突和自然冲突为主的影片数量都相对较少,分别占11%和4.5%,见图1。

图1 影片冲突类型分布

(八)闭合式结尾相较开放式结尾使用频率更高

88.2%的影片选择闭合式结尾,11.8%的影片选择开放式结尾。这其中,不是为拍摄续集而设置开放式结局的影片仅有5部,占总量的4.6%。电影人之间存在一种默契,即一部电影要想保持住观众的注意力,就需要令叙事在每一方面都尽可能地清楚。特别是结尾之处,要显得水到渠成。整个叙事按照一系列因果关系发展到最后,闭合式的结尾是最容易令观众得到心理满足的。

无论中外,经典叙事学对叙事的要求是必须具备完整性、时间性、真实性、因果性、确定性。亚里士多德对于悲剧情节的见解雄霸西方艺术界长达两千多年,在他看来“完美的情节不能随意开始和结束,而应符合上述规则。”(16)亚氏所指的上述规则是“悲剧是对于一个完整而有一定长度的行动的摩仿(mimesis),有的东西虽然完整,但可能缺乏长度。所谓完整,即有开头、中部、结尾。……”(17)假设影片不需要一个完整的结尾,那么高潮就不再具有震撼力,而为主人公精心设计的目标也略显苍白草率。对观众而言,花费90—120分钟的时间,得到一个无疾而终的答案,难保不会憋闷。一个例外情况是当导演计划拍摄续集或者系列电影的时候,他们只能为这一部影片设置一个相对完整的结局,同时埋下一些伏笔。例如《寒战》上映之后,电影爱好者在网络社区上热烈讨论该片巧妙的布局和开放的结尾,“结尾处的电话是谁打的?究竟谁才是幕后黑手?”成为高频话题,更有好事者将嫌疑人一一列出。无论完整式结尾还是开放式结尾,给观众一个相对的交待都是必要的。

四、电影叙事法则:华莱坞电影发展的守望者

电影叙事研究发展到今时,对传统的影片表述元素和结构的研究已经相对成熟。但在电影产业一浪高过一浪的现实背景下,电影叙事研究对故事情节安排、人物性格塑造、审美变化跟进、电影脚本创新等方面依然需要更多更大胆的突破。本文通过对新世纪以来华莱坞高票房电影的统计分析,力求从影片叙事要素中抽离出商业电影叙事的共同法则,提醒人们关注“怎样讲”故事和采用什么样的“方法与模式”讲故事。电影既然是被镜头语言“讲述出来的”,那么它就需要借助于一定的叙事形式与手段来辅佐其“讲述”过程。这其中,时间符号、空间符号、人物符号、叙事环节的建构,整体和部分叙事架构的布局,这一系列叙事元素是作为一个系统而存在的。

本研究关于华莱坞电影叙事法则的发现与罗伯特·麦基(RobertMckee)的部分观点相印证。他认为:“大多数人相信生活带来绝不可回转的经验;并认为最大的冲突来源在他们的外部;此外他们在自己的生命存在里是唯一主动的人物;他们的生活按照时间顺序延续,并且是在按照因果关系连接起来的、保持一贯的现实范围里。这个现实里发生的事件都有其意义和原因。传统(电影)故事的构思便反映了人类的这种头脑”(18)将罗伯特·麦基的这段话稍加整理会发现:他眼中的优秀故事创作需要非同寻常的故事原型、明显的外部冲突、唯一具有明确目标的主人公、容易理解的时间顺序和具备因果逻辑性。与本研究结果对照后发现:(1)高票房电影偏爱单一或少数具备明确追求的主角、线性叙事的普遍使用分别得到印证。(2)在华莱坞电影范畴内,故事展开年代为当代的影片比例最高,其题材无一例外地分布于喜剧、爱情和动作,没有涉及惊悚、恐怖和科幻题材,这从一个侧面暴露出华莱坞电影制作的短板。如果说恐怖片的制作尚且受到电影未分级的影响,那么科幻片就再难找到借口了。(3)与故事背景年代相匹配,华莱坞高票房电影的背景空间多为现实空间,其中,异国场景受喜剧、动作和爱情片青睐。(4)在事件描述上,外部冲突依然是主要戏剧冲突。但与麦基所言的差异之处在于,戏剧冲突的交织和混合使用同样普遍。高票房电影以外部冲突为主,对描述青春成长或感情变化主题的电影来说,混合内外部冲突的情况最为常见。麦基关于“最大的冲突来源在他们的外部”的说法在动作片的语境中更为贴合。(5)在叙事结尾的设计上,闭合式结尾相较开放式结尾使用频率更高,闭合式结尾令精心设计的高潮更具震撼力。本研究认为,这些共性的发掘,不但有利于推动电影叙事的行进,更有力地证明了叙事方法与市场表现、影片架构与传播效果之间存在既定的联系。

研究华莱坞高票房电影的叙事法则,绝不应限于比较各个叙事元素在影像中是被如何使用的,这些结论可以部分回答许多重大艺术现象背后的深刻原因。比如,影视艺术如何迅速成为主流叙事类型之一,其被认可的速度为何远超过小说?欧洲人引以为豪的艺术电影在影响力上为何不敌好莱坞电影?红极一时的中国第五代导演是怎样将本土市场拱手让人的?电影制作者、文艺批评家与受众之间的鸿沟究竟有多深?本文只是对华莱坞电影叙事研究的一次初始尝试,限于篇幅,不可能面面俱到。除了已经论证的,华莱坞电影叙事研究还存在着很大的发展空间,比如如何借鉴已经成熟的叙事规律来发展华莱坞电影,将其真正植入到本土电影制作实践中,如何在世界电影业多元、迅速发展的格局中,更包容地、创新地、可持续地发展等问题,这些都是华莱坞电影叙事研究值得进一步考察的。

注释:

①张寅德:《叙事学研究》,中国社会科学出版社2004年版,第2页。

②[英]毛姆:《巨匠与杰作》,孙海立、王晓明等译,华东师范大学出版社1987年版,第17页。

③邵培仁:《华莱坞的想象与期待》,《中国传媒报告》,2013年第4期。

④张梦晗:《华莱坞视电影视野下的台湾图景与困境思考》,《中国传媒报告》,2014年第1期。

⑤陈犀禾、聂伟主编:《中国电影的华语观念与多元向度》,广西师范大学出版社2012年版,第137-142页。

⑥叶月瑜主编:《华语电影工业:方法与历史的新探索》,北京大学出版社2011年版,第14页。

⑦邵培仁、王冰雪:《华莱坞电影研究:电影传播学本土化的落地与发展》,《中国传媒报告》,2014年第2期。

⑧邵培仁:《华莱坞的想象与期待》,《中国传媒报告》,2013年第4期。

⑨对于小制作内部两层的划分,也有观点认为应以500万为界限区分。

⑩(17)张晓凌、詹姆斯·季南:《好莱坞电影类型:历史、经典与叙事》,复旦大学出版社2012年版,第7、6页。

(11)(18)Robert McKee:Story:Substance,Structure,Style and the Principles of Screenwriting,Manhattan:Regan Books1997,p.5,4.

(12)Kristin Thompson,David Bordwell,Film History:An Introduction.New York:McGraw-Hill,2003,p.43.

(13)张晓凌、詹姆斯·季南:《好莱坞电影类型:历史、经典与叙事》,复旦大学出版社2012年版,第25页。

(14)姚岚:《“夜宴”葛优说词又成经典冯小刚对笑场不解》,2006年 8月 31日,http://www.hinews.cn/news/system/2006/08/31/010020649.shtml,访问时间:2014年3月28日。

(15)[德]弗里德里希·黑格尔:《美学》,燕晓冬编译,人民日报出版社2005年版,第285页。

(16)[美]J.希利斯·米勒:《解读叙事》,申丹译,北京大学出版社2002年版,第6页。

(作者邵培仁系浙江大学传播研究所教授、博士生导师;张梦晗系浙江大学传媒与国际文化学院博士研究生)

【责任编辑:刘俊】

*本文系浙江省社会科学重点研究基地——浙江省传播与文化产业研究中心重点项目“华莱坞电影理论研究:以国际传播为视维”(项目编号:ZJ14Z02)、浙江省重点创新团队——浙江省国际影视产业发展研究中心项目“文化与媒介地理学视野中的华莱坞电影学术研讨会”(项目编号:ZJ14H01)的研究成果。