中国小麦条锈菌分子标记技术的研发与应用综述

2015-12-26谢晓丽孙振宇刘长仲

谢晓丽,孙振宇,刘长仲

(1.甘肃农业大学草业学院,甘肃兰州 730070;2.甘肃省植保植检站,甘肃兰州 730020;3.甘肃省农业科学院植物保护研究所,甘肃兰州 730070)

中国小麦条锈菌分子标记技术的研发与应用综述

谢晓丽1,2,孙振宇3,刘长仲1

(1.甘肃农业大学草业学院,甘肃兰州 730070;2.甘肃省植保植检站,甘肃兰州 730020;3.甘肃省农业科学院植物保护研究所,甘肃兰州 730070)

概述了小麦条锈病早期定性、定量监测,介绍了小麦条锈菌种内特异性引物的设计及应用,主要包括小麦条锈菌生理小种的特异性标记开发和小麦条锈菌小种特异性引物的应用。

小麦条锈菌;监测预警;潜育期;早期检测;生理小种;分子标记

小麦条锈病是我国小麦生产上的主要流行病害之一,曾造成小麦严重减产,对我国粮食安全造成严重威胁[1~2]。该病害在我国呈大区域流行的特点,其病原菌小麦条锈菌(Puccinia striiformis f. sp.Tritici)为典型的专性寄生真菌,在我国大多病害发生区域并不能完成整个生活史中至关重要的越夏和越冬环节。陈万权等系统分析了小麦条锈菌菌源传播规律后发现,中国小麦条锈病存在两大菌源基地,分别为秋季菌源和春季菌源,提出了病害源头治理的策略[3]。目前化学药剂的使用和抗病品种的推广应用仍是我国小麦条锈病防控的主要手段[4~5]。早期监测预警是小麦条锈病综合防控的首要环节,分子生物学技术在植物病害研究领域的应用,使病害的早发现、早诊断、早防治成为可能。另外由于小麦条锈菌的高变异特性,其生理小种的监测常作为对该病害流行预测预报及小麦抗病育种的重要依据之一。小麦条锈菌特异性分子标记的开发,以及各生理小种特异性分子标记的开发,都将大大提高小麦条锈病监测的准确率及防控的时效性,降低防控成本,对抗病育种工作产生重要影响。我们统计整理了我国小麦条锈菌及其生理小种的分子标记研究相关成果,及其在相关研究中的应用概况,以期为小麦条锈病的防控及抗病育种工作提供参考。

1 小麦条锈病早期检测

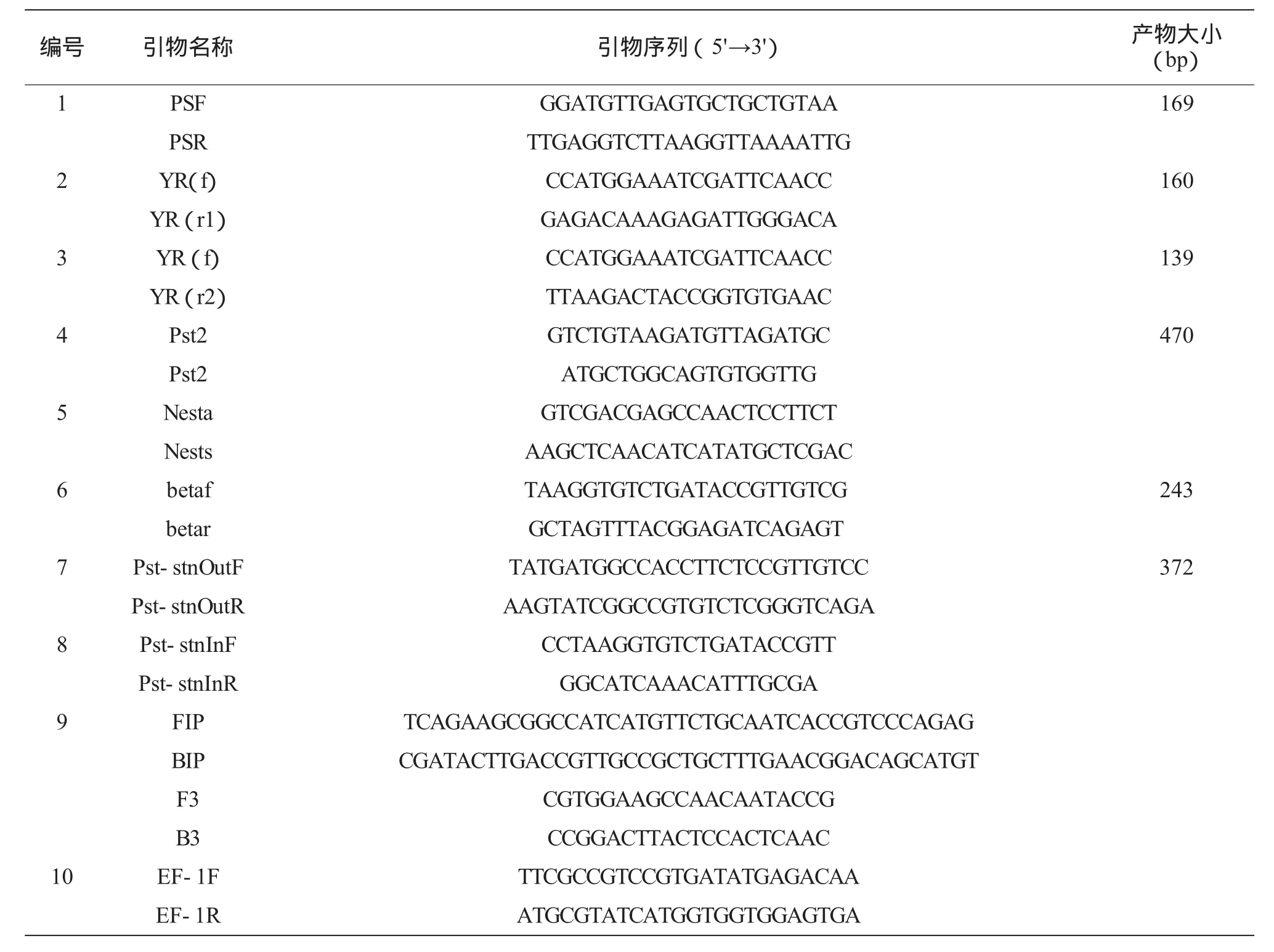

1.1 小麦条锈菌的定性监测

根据外界环境条件不同,小麦条锈菌侵染小麦叶片后,需经过7~10 d左右的潜育期才可显症,因此小麦条锈病的早期监测对于小麦条锈病的防控尤为重要。小麦条锈病的早期监测是通过小麦条锈菌的特异性标记的开发来实现的(表1)。Zhao等根据小麦条锈菌的ITS序列,设计种特异性引物,反应体系中小麦条锈菌DNA量达到0.1 pg即可检测[6]。Cao等根据小麦条锈菌β-微管蛋白基因序列设计两对小麦条锈菌的特异性引物,其中引物组合YR(f)/YR(r1)可在小麦条锈菌侵染2 d的小麦叶片中检测到小麦条锈菌DNA[7]。Wang等设计特异性引物并优化试验体系,其检测灵敏度达到10 pg,可在温室接种及田间采集的小麦叶片中检测到潜育期的小麦条锈菌,实现对小麦条锈病的早期检测,并申请专利[8~9]。为提高小麦条锈菌分子检测的灵敏度,在前期工作基础上,根据小麦条锈菌的PSR序列设计引物,利用巢式PCR反应监测小麦条锈菌,其灵敏度可达1 fg,可在接种24 h后的小麦叶片中检测到小麦条锈菌的侵入[10~11]。为了简化小麦条锈菌监测的步骤,Sun等设计了2对小麦条锈菌特异性引物并优化反应体系,利用单管巢式PCR反应,使小麦条锈菌检测的灵敏度达到20 fg,可在接种24 h的小麦叶片中检测到小麦条锈菌DNA,并申请发明专利[12~13]。Huang等根据小麦条锈菌β-微管蛋白基因序列设计引物,利用Loop-Mediated Isothermal Amplification(LAMP)技术实现仅通过反应体系颜色的变化来检测小麦条锈菌侵入的目的,并且其检测精度达到2 pg,在接种24 h的小麦叶片中也可检测到小麦条锈菌的侵入[14]。

小麦条锈病的早期检测技术主要还是应用于研究中。孔新宇等通过将冬前定点的小麦植株移栽到温室观察和荧光定量PCR方法,分别分析了甘肃省小麦条锈菌的潜育越冬情况,验证了小麦条锈菌在甘肃陇南和陇东地区越冬的可能性,并分析认为,荧光定量PCR方法较观察法更为准确,也进一步说明小麦条锈病的早期检测的可行性[15]。

表1 小麦条锈菌特异性引物序列

1.2 小麦条锈菌的定量监测

定量PCR技术为实现小麦条锈菌的定量监测提供了技术支持。潘娟娟等根据小麦条锈菌β-微管蛋白基因序列设计特异性引物,利用Real-time PCR可在接种12 h的小麦叶片中检测到小麦条锈菌DNA,并建立小麦条锈菌的早期定量测定方法[16]。依据所建立的小麦条锈菌早期定量测定方法,潘娟娟定义并测定了分子检测病情指数MDX,根据其与实际发病最终病情指数DX关联性建立预测方程,通过甘肃和北京两地试验田块定点取样初步验证小麦条锈菌早期定量监测的可行性[17]。闫佳会等应用潘娟娟等建立的小麦条锈菌早期定量测定方法,建立了分子病情指数(molecular-detected disease index,MDI)与田间发病病情指数(disease index,DI)之间的回归模型,进一步验证了小麦条锈菌早期定量监测的可行性及其在小麦条锈病监测中的重要作用[18]。

2 小麦条锈菌种内特异性引物的设计及应用

2.1 小麦条锈菌生理小种特异性标记的开发

研究表明,小麦品种抗性一般在3~5 a即被小麦条锈菌所克服而丧失抗性[3],这与小麦条锈菌的高变异特性有关,因此小麦条锈菌生理小种的监测对于小麦育种及对小麦条锈病的流行预测具有重要意义。目前,我国小麦条锈菌的毒性变异监测主要靠观测其在一系列鉴别寄主品种上的反应型来实现,小麦条锈菌生理小种的监测工作是通过田间标样的采集、病原菌的纯化繁殖、及其在一系列鉴别寄主上的反应型鉴定来完成的,鉴定工作需要较长的周期和较高的专业及环境要求。因而小麦条锈菌生理小种快速鉴定技术的开发与应用就显得尤为重要,快速检测技术的建立是以小种特异性标记的开发为前提的。

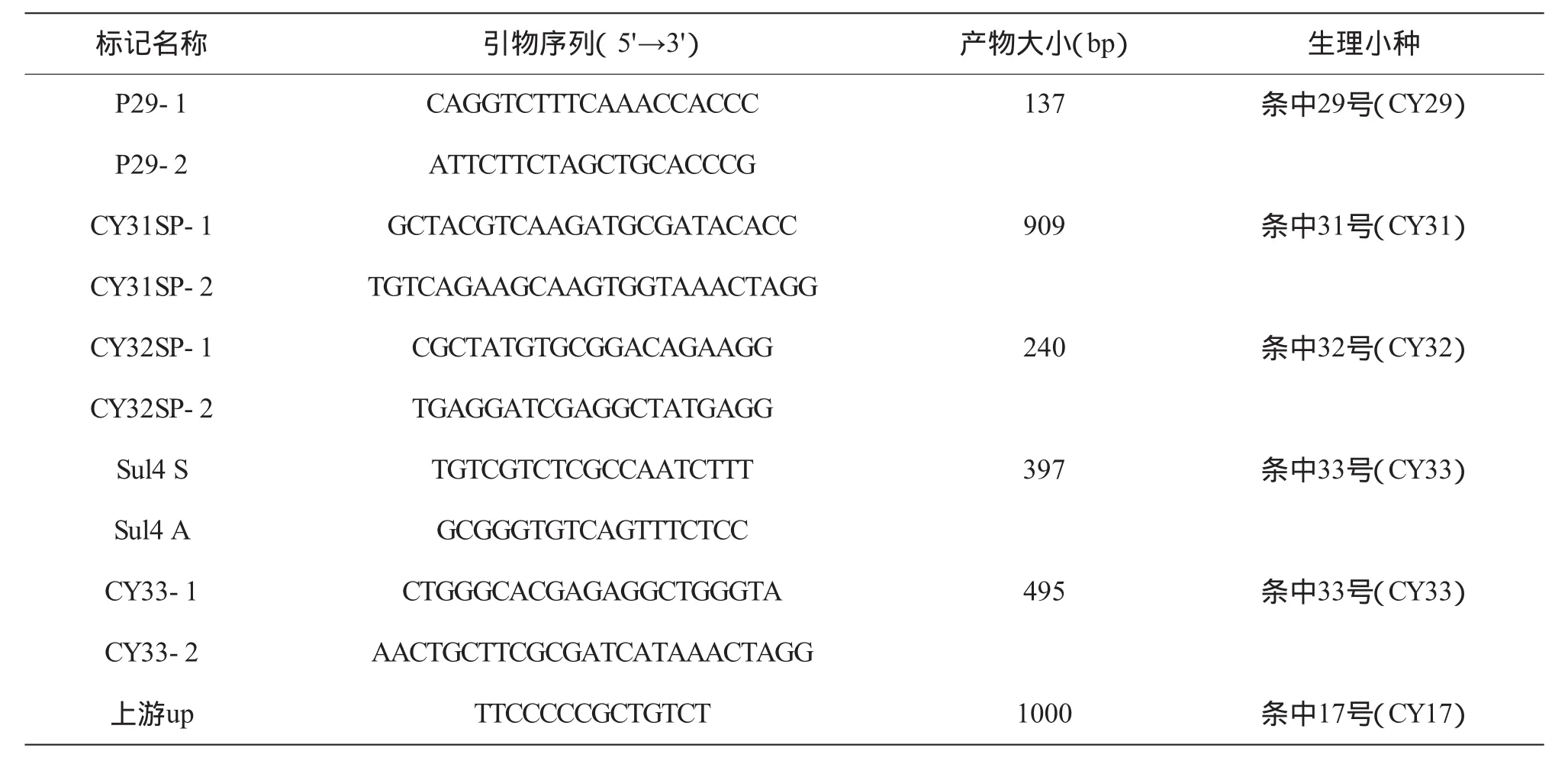

曹丽华等研究得到条中31号等4个生理小种的RAPD标记,证明了小麦条锈菌生理小种分子检测的可行性[19]。康振生等利用条中29号特异性RAPD标记转化得到该小种的1对SCAR标记[20],曹丽华等、张勃等、郝保军等、仲军和胡小平等先后得到了条中31号、条中32号、条中33号及条中17号等当时主要流行小种的SCAR标记[21~25](表2)。这些分子标记的建立,填补了我国小麦条锈菌生理小种研究中的空白,为小麦条锈菌生理小种的分子鉴定工作提供了可能,其完善及应用将大大提高我国小麦条锈菌生理小种监测的效率。

2.2 小麦条锈菌小种特异性引物的应用

李进斌等应用5个小麦条锈菌主要流行小种的特异性标记,分析了云南省2个县的小麦条锈菌群体,结果表明,条中29和条中32两个生理小种特异性分子标记的检出率最高,且单片病叶上能检测到多个小种特异性标记[26]。李进斌等应用相同研究方法研究了不同栽培模式下小麦条锈菌群体的变化,结果表明品种混种可显著降低相应优势小种标记的检出率,并有效减少单病叶中的小种数量[27]。这些研究结果表明,小麦条锈菌小种分子标记的应用拓宽了病原菌监测的研究领域,提高了小麦条锈菌群体分析的工作效率。

表2 小麦条锈菌生理小种特异性引物名称及序列

3 结束语

病原菌的早期检测对于病害防控尤其是流行性病害的防控意义重大。小麦条锈病属于典型的气传病害,本地菌源作为初始菌源的区域,早期病原菌的阳性监测点即为该地发病中心,对于发病中心范围内植株的药剂治疗和保护将有效的降低甚至消除发病隐患,有效控制当地的初始菌源数量,实现病害防控的X0策略。并且该地域往往作为小麦条锈病的菌源基地,病原菌的早期检测防控也将有效降低其外传菌源量,这些对于外来菌源作为初始菌源的区域有重大意义,因此小麦条锈菌菌源基地的界定对于小麦条锈病的防控至关重要。小麦条锈菌的早期检测,为小麦条锈病越夏和越冬区域范围的界定提供有力支持,有利于及时准确的防控,降低防控成本。

病原菌毒性变异监测对育种及品种布局有重要指导意义。当前小麦条锈菌的毒性变异监测工作繁琐,需要大量人力物力的投入,而且易受人员经验及外界环境因素的影响。分子标记的开发与利用将大大提高小麦条锈菌毒性变异监测的工作效率与准确度,其结果为育种工作指明了方向,同时也是利用品种布局来有效控制小麦条锈病的重要参考。然而小麦条锈菌生理小种繁多,且小麦条锈菌具高变异的特性,目前已定名的有条中1-33号,以及诸多的致病类群,但进行分子标记开发时,只能兼顾到当时的主要流行小种,不能很好的将所有生理小种进行区分,而且由于小麦条锈菌生理小种的复杂性,每个特异性标记所能代表的群体或者个体限制较大,现有的分子标记尚不能应用到小麦条锈菌生理小种的鉴定工作中,因此小麦条锈菌分子检测体系还需随着分子生物学技术的不断发展而不断完善。

[1]李振岐,曾士迈.中国小麦锈病[M].北京:中国农业出版社,2002.

[2]WAN A M,CHEN X M,HE Z H.Wheat stripe rust in China[J].Australian Journal of Agricultural Research,2007,58:605-619.

[3]陈万权,康振生,马占鸿,等.中国小麦条锈病综合治理理论与实践[J].中国农业科学,2013,46 (20):4 254-4 262.

[4]鲁爱军,赵多长,张升恒,等.天水市2005年小麦条锈病流行特点及综合治理措施[J].甘肃农业科技,2007(1):36-38.

[5]赵多长.天水市小麦条锈病综合治理的措施与经验[J].甘肃农业科技,2008(3):45-47.

[6]ZHAO J,WANG X J,CHEN C Q,et al.A PCR based assay for detection of Puccinia striiformis f.sp.tritici in wheat[J].Plant Disease,2007,91:1 669-1 674.

[7]CAO L H,XU S C,LIN R M,et al.Early molecular diagnosis and detection of Puccinia striiformis f.sp.tritici in China[J].Letters in Applied Microbiology,2008,46 (5):501-506.

[8]WANG X J,ZHENG W M,BUCHENNAUER H,et al. The development of a PCR-based method for detecting Puccinia striiformis latent infections in wheat leaves[J]. Eur.J.Plant Pathol.,2008,120:241-247.

[9]康振生,王小杰,郑文明,等.小麦条锈病菌分子检测方法:中国:CN1888886A[P].2007-01-03.

[10]汤春蕾.小麦叶片上潜伏期条锈菌的巢式PCR检测及小麦与条锈菌互作中相关激酶类基因的表达谱分析[D].杨凌:西北农林科技大学,2008.

[11]WANG X J,TANG C L,CHEN J L,et al.Detection of Puccinia striiformis in latently infected wheat leaves by nested polymerase chain reaction[J].Journal of Phytopathology,2009,157(7/8):490-493.

[12]SUN Z Y,HUANG C,WANG H G,et al.Detection of latent infection of wheat leaves caused by Puccinia striiformis f.sp.tritici using single-tube nested PCR[J]. Phytopathology,2011,101(6):173.

[13]马占鸿,黄冲,孙振宇,等.2011.小麦条锈菌单管一步巢式PCR检测方法及引物:中国,中国专利:CN102154485A[P].2013-06-12.

[14]HUANG C,SUN Z Y,YAN J H,et al.Rapid and precise detection of latent infections of wheat stripe rust in wheat leaves using Loop-mediated Isothermal Amplification.[J].Journal of Phytopathology,2011,159:582-584.

[15]孔新宇,马丽杰,邹一萍,等.甘肃省小麦条锈菌的潜育越冬研究[J].麦类作物学报,2014,34(8):1 141-1 145.

[16]潘娟娟,骆勇,黄冲,等.应用real-time PCR定量检测小麦条锈菌潜伏侵染量方法的建立[J].植物病理学报,2010,40(5):504-510.

[17]潘娟娟.应用real-time PCR定量测定小麦条锈菌潜伏侵染的研究[D].北京:中国农业大学,2010.

[18]闫佳会,骆勇,潘娟娟,等.应用real—time PCR定量检测田间小麦条锈菌潜伏侵染的研究[J].植物病理学报,2011,41(6):618-625.

[19]曹丽华,康振生,赵杰,等.中国小麦条锈菌4个流行小种的RAPD标记[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2004,32(7):37-40.

[20]康振生,曹丽华,郑文明,等.小麦条锈菌条中29号生理小种SCAR检测标记的建立[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2005,33(5):53-56.

[21]曹丽华,康振生,郑文明,等.小麦条锈菌条中31号生理小种SCAR检测标记的建立[J].菌物学报,2005,24(1):98-103.

[22]张勃,郝保军,王保通,等.小麦条锈菌条中32号生理小种SCAR检测标记的建立[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2009,37(1):177-181.

[23]郝保军,王保通,李强等.小麦条锈菌水源11类群的RAPD分析及SCAR标记的建立[J].植物病理学报,2010,40(1):1-6.

[24]仲军.小麦条锈菌流行生理小种RAPD标记分析及CYR33SCAR标记的建立[D].兰州:甘肃农业大学,2010.

[25]胡小平,鲁传强,马丽杰.小麦条锈菌17号生理小种的分子检测方法:中国,CN103555824A[P]. 2014-02-05.

[26]李进斌,兰茗清,陈梦琪,等.利用小种标记分析云南省两个县的小麦条锈菌群体[J].植物病理学报,2013,43(6):643-646.

[27]李进斌,兰茗清,杨进成,等.不同栽培模式对小麦条锈菌群体结构的影响[J].云南农业大学学报,2014,29(1):11-15.

(本文责编:杨杰)

Research and Application of Molecular Markers Technology of Puccinia striiformis in China

XIE Xiao-li1,2,SUN Zhen-yu3,LIU Chang-zhong1

(1.College of Prataculture Science,Gansu Agricultural University,Lanzhou Gansu 730070,China;2.Gansu Plant Protection Station,Lanzhou Gansu 730020,China;3.Institute of plant protection,Gansu Academy of Agricultural Sciences,Lanzhou Gansu 730070)

In this paper,outlined an early qualitative and quantitative monitoring of the Puccinia striiformis f.sp.Tritici,introduced the design and application of species specific primer of Puccinia striiformis f.sp.Tritici fungus,mainly includes the development of the specific markers of physiological races of Puccinia striiformis f.sp.Tritici races,and application of the specific primers of Puccinia striiformis race.

Puccinia striiformis;Monitoring and early warning;Incubation period;Early detection;Physiological race;Molecular markers

Q943;S512.1

A

1001-1463(2015)05-0046-05

10.3969/j.issn.1001-1463.2015.05.015

2015-02-04

国家自然科学基金项目(31301605)部分内容

谢晓丽(1985—),女,甘肃民勤人,主要从事农作物病虫害防治工作。联系电话:(0)15682846257。E-mail:403325389@qq.com

刘长仲(1962—),男,重庆人,教授,主要从事昆虫生态及害虫治理研究。联系电话:(0)13919179962。E-mail:liuchzh@gsau.edu.cn