品管圈在护士心肺复苏时站位分工的应用

2015-12-26吴荣奎苏彩云李燕玲

吴荣奎,苏彩云,李燕玲

(广州医科大学附属第二医院急诊科,广东广州510260)

品管圈在护士心肺复苏时站位分工的应用

吴荣奎,苏彩云,李燕玲

(广州医科大学附属第二医院急诊科,广东广州510260)

目的研究品管圈活动在提高护士对抢救心肺复苏患者时站位分工准确率的有效性。方法组成品管圈,制定心肺复苏抢救流程及护士站位分工图,设计调查问卷,分别对培训前后经历过心肺复苏抢救的医生、护士进行调查研究,各发问卷80份。结果经品管圈活动后,护士站位分工明确,医护配合、护护配合满意度明显上升,差异均有统计学意义(P<0.01)。结论通过开展品管圈活动,提高了护士在心肺复苏抢救中站位分工的规范性,避免了护士无效走动及工作冲突,增强了护士在抢救过程中配合的协调性,提高了工作效率和医护配合、护护配合满意度。

心肺复苏术;护理工作;组织和管理;品管圈;心肺复苏站位分工

品管圈(quality control circle,QCC)是全员参与的方式,持续不断地进行管理及改善自己的工作场所,提高护理质量的方法,从尊重人性出发,通过轻松、愉快的管理方式,使员工自动、自发地参与管理活动,在工作中获得满足与成就感[1]。近年来,QCC活动在我国临床护理工作中广泛应用[2]。心肺复苏抢救时医护配合默契、分工明确均能使抢救工作顺利进行,保证救治的时效性,提高成功率。如果由于参加抢救人员分工不明确,缺乏相互协作,组织抢救缺乏有序性[3],出现操作相互影响而等待和发生冲撞现象,既增加了护士体力消耗,又不利于抢救措施的及时落实[4]。本研究通过成立QCC活动小组,采用举办工作坊的形式对抢救室护士进行案例模拟演练、培训,增强护士在抢救过程中的相互配合,旨在提高医护配合、护护配合满意度和提高抢救成功率,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料培训前对经历过心肺复苏抢救的医生、护士发放调查问卷,共80份,其中参加抢救的医生30份,护士长3份,护理组长10份,抢救护士37份。抢救人员中男35例,女45例;年龄23~46岁,平均(33.2± 5.8)岁;工作年限1~25年,平均(10.4±6.4)年。培训后对经历过心肺复苏抢救的医生、护士发放调查问卷,共80份,其中参加抢救的医生28份,护士长3份,护理组长11份,护士38份。抢救人员中男31例,女49例;年龄23~46岁,平均(33.3±5.6)岁;工作年限1~23年,平均(10.6±6.3)年。

1.2 方法

1.2.1 组建QCC小组由8名护士自愿组成一个小组,平均年龄32岁,学历均为本科,其中主管护师3名,护师5名。选1名圈长和1名辅导员,对8名成员进行QCC知识培训,使其掌握QCC工作方法。

1.2.2 选题小组成员首先以“对心跳、呼吸骤停患者进行抢救”为案例,进行多次站位分工模拟演练,然后,结合本科患者多,护士不足,抢救时能够做到“一医三护”或更多护士配合的情况较少,而“一医两护”配合抢救的情况基本可以实现的实际情况,确定以“救生圈”为圈名、以“提高心肺复苏患者抢救时护士站位分工准确率”为活动主题。

1.2.3 现状调查及目标设定向急诊组医生、护士发放问卷,对抢救室护士在心肺复苏抢救时的配合满意度进行调查,内容包括护士站位、分工、执行医嘱、处理患者等的准确性和及时性,发现满意度均较低,最高“分工明确”满意度约为65%,而最低“配合默契”才20%左右。因此,目标设定为将各项指标提高到80%以上。

1.2.4 要因分析通过对抢救室“人员、方法、物品、环境”四方面进行分析、讨论,画出系统图和要因分析表,最终确定了影响抢救室护士心肺复苏时站位及分工准确的3个主要原因:(1)无站位分工图作为操作指引;(2)无抢救配合流程图;(3)缺乏站位方面的培训。寻找原因设计表格,发放问卷,

1.2.5 制定对策并实施解决首先QCC小组成员制定了“一医两护”心肺复苏抢救配合站位图和“一医两护”配合心肺复苏抢救流程图。然后,圈员们选好常见心肺复苏案例,对案例进行反复演练,接着采用举办工作坊的形式对急诊科抢救室护士进行心肺复苏时站位分工培训,培训时以情景演练方式展现给学员,演练完每名学员均要代入角色练习,通过自己动手和圈员的指导,体验在抢救中如何相互配合得更加默契,通过案例和情景进行模拟演练,规范急诊护士的站位和分工,减少无效走动,提高急诊护士在抢救患者中的反应能力及配合水平,从而应用到平时的抢救配合中。最后,再向急诊组医生、护士发放问卷,对培训后护士在心肺复苏时的配合满意度进行调查。

1.3 统计学处理应用SPSS19.0统计软件进行数据分析,培训前后满意度采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

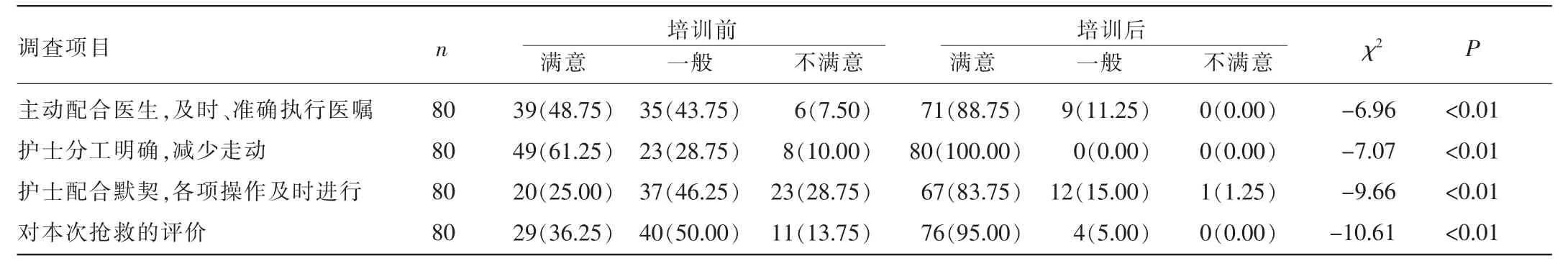

表1 培训前后满意度比较[n(%)]

2 结果

培训后在医护配合、站位分工、护护配合等方面满意度均有大幅提高,差异均有统计学意义(P<0.01),见表1。

3 讨论

心肺复苏技术(CPR)是临床医务人员必须掌握的重要急救技术之一,CPR水平代表了急诊、急救医学水平,特别是对急危重症患者的抢救水平[5],及时、正确、有效地实施CPR是复苏成功的关键[6]。急诊科护士的心肺复苏操作熟练程度、成功与否对急救工作的开展具有重要影响[7]。急救时急救人员各就各位,互相紧密协作,缩短了急救准备时间及急救措施落实到位时间,使得抢救有序进行,急救措施落实快速、有效,提高了心肺复苏的时效性[8]。护士的分工包括准备用物、开放气道、建立循环通路、实施用药、记录、脑复苏等各项工作,复杂而繁琐,护士除具有熟练的操作技能外,头脑中还应有一套合理、严谨、有序的抢救流程,从而使整个过程忙而不乱,有条不紊[9]。通过开展QCC活动,作者发现,在心肺复苏患者抢救时究竟先做什么、后做什么、该怎样站位才会使工作快捷有效,这些均是抢救时大家容易忽视的问题和难题,研究护士在抢救中的站位,对规范抢救行为、缩短抢救措施落实的单位耗时、争取时间完成抢救操作可为抢救患者赢得宝贵时间,以及对增强护士在抢救过程中配合的协调性、减少站位变化次数、提高工作效率、提高抢救成功率等很有必要[10]。因此,寻找影响心肺复苏时护士站位分工的各种因素,从而重新制定护士站位分工图和配合流程图,再采取情景模拟演练,采用工作坊形式,对急诊科护士在心肺复苏时站位分工进行多次培训,使护士各司其职,头脑清醒,统筹分析,将最需要、最有效的先做,将一些存在互相矛盾的动作进行合并统一,最大限度地消除抢救中因“急”而产生忙乱无序和效率低下的情况,使急救护理由被动变为主动。同时,也使护士在正确执行医嘱前提下,观察病情更准确,各种抢救措施也能及时、准确地实施,护士对抢救过程的程序清晰、职责明确,能很好地发挥其技能,使抢救工作既有分工,又密切配合,既体现急救工作的整体性,又可有效增加医患信任度和安全感,提高医护配合和护护配合满意度,提高了抢救成功率。

此外,通过本次QCC活动,急诊科护理“救生圈”活动小组还总结了一套系统的QCC方法,每位圈员也学到了许多提高护理质量的QCC方法,使成员自身价值得到最佳体现,增加了科室护士凝聚力、责任心和竞争力,充分调动了全体护士的积极性,从被动学习转为主动学习[11]。对于在本次QCC活动中暴露出来的新问题,将进一步进行总结改进,然后用这种模式进一步对急诊观察区、监护室等护士进行培训,实现持续质量改进的目标。

[1]李旺君,王利香.“品管圈”活动在护士长夜查房中的应用与效果[J].护理管理杂志,2007,7(5):55-56.

[2]方桂珍.在护理人员中推行品管圈活动的探讨[J].护理研究,2008,22(4C):1103-1104.

[3]胡飞蛾,陈银燕,黎忠于,等.不同人数团队心肺复苏演练[J].吉林医学,2013,34(19):3918-3920.

[4]赵小香,杨红霞,陈秀青,等.护士定位分工在煤矿工伤抢救中的应用[J].全科护理,2012,10(19):1787-1788.

[5]周俊杰,熊杰平,林宏忠.院前心肺复苏培训模式研究与实践[J].中国中西医结合急救杂志,2012,19(6):355-357.

[6]王爱萍,程林英,陈素芳,等.对急诊护士心肺复苏操作培训的实践[J].护理研究,2010,24(增1):139.

[7]吴秀娟,陈绮坚,唐君.急诊护士心肺复苏操作培训效果的评价[J].医药前沿,2012,2(14):131-132.

[8]葛小敏,孙建华,孙艳萍,等.规范心肺复苏抢救流程对医院抢救成功率的影响[J].吉林医学,2012,33(28):6176-6178.

[9]王宁,金海燕,程海荣,等.危重患者抢救流程图在低年资护士中的应用[J].中国实用护理杂志,2004,20(11A):57-58.

[10]罗银秋,梁绮恒,梁美英.急危重病人抢救时护士站位的研究[J].齐齐哈尔医学院学报,2007,28(17):2158.

[11]孙唯珺.品质圈活动对提高护理人员健康教育能力的作用[J].上海护理,2012,12(6):78-81.

10.3969/j.issn.1009-5519.2015.04.066

:B

:1009-5519(2015)04-0634-02

2014-08-08)

吴荣奎(1983-),男,广东广州人,主要从事临床护理工作;E-mail:luoai323@163.com。