近十年中国文献辨伪学研究述评*

2015-12-26王国强刘云飞

王国强,刘云飞

近十年中国文献辨伪学研究述评*

王国强,刘云飞

近十年(2004-2014)中国文献辨伪学研究文献数量大增,在学科研究的深度和广度上都有一定突破。文章从文献辨伪学的整体反思、文献辨伪方法研究、文献辨伪学家的思想和方法研究、文献辨伪成果及西方文献辨伪学译介等入手,讨论近十年中国文献辨伪学研究的成就、特点和局限,并对未来文献辨伪学研究提出建议。

文献辨伪学 文献辨伪方法 文献辨伪 文献学

文献的真伪决定着结论的客观与否。自汉代以来[1-2],文献辨伪学研究就是中国传统学术的重要组成部分,产生了大量的实践和理论成果。近十年(2004-2014)来,随着出土文献研究的不断深入、文献辨伪工作的广泛开展和西方文献辨伪学的初步引进,文献辨伪学研究文献大量增长,在学科研究的深度和广度上都有一定突破,并将产生深远的影响。但学术界尚未对这一时期的文献辨伪学研究进行全面回顾、总结和反思。

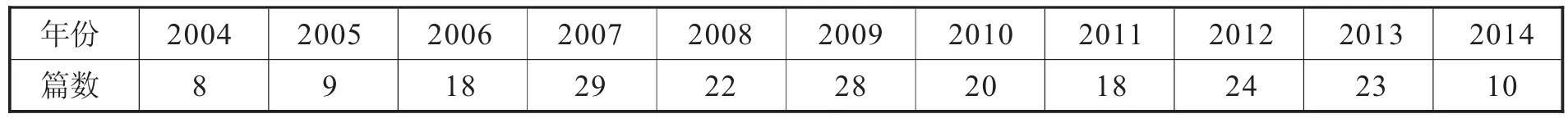

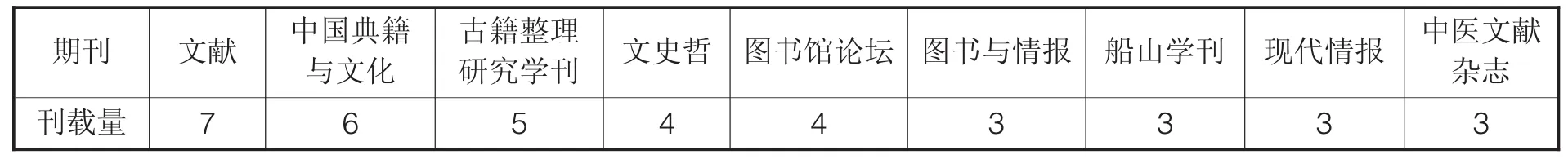

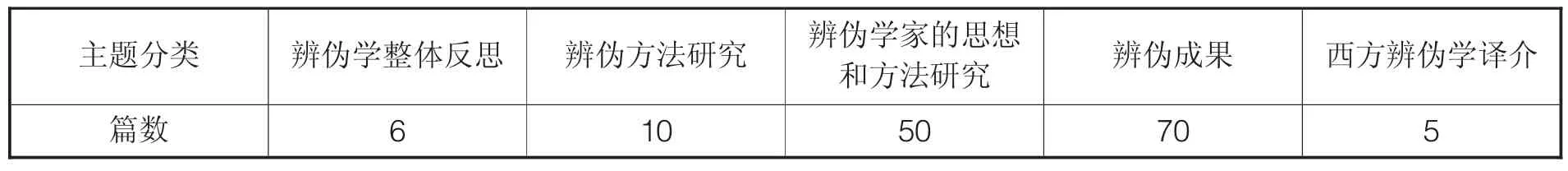

笔者以“中国知网”和“万方数据知识服务平台”为文献来源,以“文献辨伪”“古籍辨伪”“伪书”“辨伪”“真伪考”为关键词分别进行检索,文献时限为2004-2014年,截至2014年11月31日,共得到相关文献209篇,其中期刊论文194篇,硕博学位论文15篇。文献分别发表在122种期刊上,其中图书情报类期刊21种。发文5篇的作者是杨善群,发文4篇的作者是佟大群、钱超尘和王国强等。相关文献分布和研究主题见表1、表2和表3。

表1 2004-2014年文献辨伪学论文发表(学位论文完成)量

表2 2004-2014年文献辨伪学论文数量最多的期刊刊载量

表3 2004-2014年文献辨伪学论文研究主题

2004-2014年间,中国大陆学者出版文献辨伪学著作10余种,主要有张岩《审核古文〈尚书〉案》(中华书局,2006年)、司马朝军《文献辨伪学研究》(武汉大学出版社,2008年)和佟大群《清代文献辨伪学研究》(人民出版社,2012年)。此外,司马朝军《<四库全书总目>研究》(社会科学文献出版社,2004年)、李零《简帛古书与学术源流》(三联书店,2004年)等也涉及文献辨伪学;综合性文献学著作大都有文献辨伪学内容,如黄爱平等《中国历史文献学》(中国人民大学出版社,2010年)。

本文试图从文献辨伪学的整体反思、文献辨伪方法研究、文献辨伪学家的思想和方法研究、文献辨伪成果及西方文献辨伪学译介等研究主题入手,讨论近十年中国文献辨伪学研究的成就、特点和局限,并对未来的研究提出一些针对性的建议。

1 近十年文献辨伪学的整体反思

随着简帛文献的不断出土和研究,20世纪80年代后,人们逐渐注意到这些实物与该世纪上半叶以“层累地造成的中国古史”为理论基础的疑古派(古史辨派)对文献真伪的判断在依据和结论上都相差甚远,开始反思疑古派所秉持的文献辨伪理论和方法。近十年来,李零、杨善群和陈力等对文献辨伪学的整体反思愈加深入。李零以余嘉锡《古书通例》为基础,结合出土文献的作者、书名、构成和流传的研究,全面讨论传统文献辨伪学的局限,提出新的文献辨伪思路和方法[3]。陈力由古籍辨伪学的概念定位入手,评议梁启超、王国维的文献辨伪方法的得失,认为古史辨派“有罪推定”导致大量原本没有问题的文献被判为伪书,这是20世纪文献辨伪存在的最大问题;此外,20世纪30年代瑞典汉学家高本汉从逻辑入手对梁启超等提出的文献辨伪方法的批评,并未得到应有的重视[4]。杨善群通过对《孙子》《老子》《孔子家语》等古书由伪变真的讨论,认为出土简帛文献是打开文献辨伪迷局的一把钥匙,以往的文献辨伪研究在疑古思想的指导下,轻视出土文献,不注重事物的本质及其变化,以偏概全,使得伪书的范围扩大化,很多文献被错判成伪书。古书辨伪的拨乱反正必将打破这一局面,促进学术史著作的繁荣[5-6]。张昌红对传统文献辨伪的概念、目的、方法、证据和论证过程等提出质疑,并对存在的问题进行反思[7]。刘重来则从传统文化的视角反思当下社会伪书伪文猖獗肆虐的问题,认为严重缺少文献“辨伪机制”,源于千百年来的封建宗法制度,在文化上就表现为一种强权,抑制人的独立思考、创新和阙疑的精神,“在这种‘无力辨伪的文化传统’下,为释疑、为辨伪而求实证之风始终无法深入下去”[8]。

2 近十年文献辨伪方法研究

近十年来文献辨伪方法研究的进步主要表现在两方面:一是反思传统文献辨伪方法、研究古书体例并提出新的文献辨伪方法;二是探索文献辨伪方法体系。

李零表述了出土文献派对传统文献辨伪观念和方法的反思,提出出土文献派的文献辨伪方法:真伪的概念是对著作权而言的;著作权的概念古今有别,很多古书的不同可能只是记录、传抄、整理和流传的不同,而不一定是伪书;文献辨伪学可称作古书年代学。很多年代问题可以通过确定古书的年代来解决,而不是以真伪论之[3]。古代著作权很不明确,但是师说和家法非常清楚,可以根据诸子之书的师说和家法,参照其内容,以确定其相对年代。数术方技之书类的实用书籍往往授受不明,学无家法,只好推源于某个传说人物,属于古人所谓的“伪托”,这不是造伪,只是这类书籍的特殊表达方式[9]。

在文献辨伪方法体系的探索上,王国强、孟祥凤认为中国文献辨伪方法建设应注意如下问题:遵循不同时期文献特点;坚持孤证不立原则;不以局部否定整体;重新审视中国传统文献辨伪方法;借鉴西方文献辨伪方法成果。中国文献辨伪学应该建设一个合理的文献辨伪方法体系,这个体系包括基本方法和特殊方法。基本方法是从现有文献辨伪方法中,总结、提炼若干适合于所有时期、所有类型文献的辨伪方法,具有一定的普遍性。特殊方法是由文献本身的多样性而决定的,是根据特定的辨伪对象而分别设立的,有适度的应用范围[10]。王林艳认为中国古代文献辨伪方法体系由文献作者、文本内容、文献流传三者构成,从文献作者角度考察文献与作者的思想、学术、生平等是否矛盾进行判断,从文本内容角度考察文体、风格、语词、史实、称谓、制度、地理沿革等是否与历史真实相符来进行判断,从文献流传角度考察文献是否有目录记载、别书征引、佚文流传等文献流传时存留下的印迹进行判断[11]。王小盾提出古代音乐文献的辨伪原则和方法:(1)读懂文献;(2)客观比较相关史料;(3)“多闻阙疑”,用充分考据的方式和保留沉默权的方式处理疑点;(4)以“同情的理解”批判对象,尊重其时代属性和表述习惯;(5)注意个别现象与制度化现象、事物名称广义与狭义的区别,避免比附;(6)寻找系统的证据;(7)正视不利于己说的证据;(8)考察著录之时要做到资料完备和推究征引相结合;(9)正确理解同书异名、同名异书等情况,分清名实;(10)提升修养,达到“知”的境界[12]。他又总结中国音乐文献辨伪方法为:懂得著录和征引,了解古书的流传;广罗证据,各项记录真实;多闻阙疑,不以空话、假话掩盖事实;论证科学,避免混淆概念、虚假推论、以偏概全、望文生义等[13]。

3 近十年文献辨伪学家的思想和方法研究

吴有定指出,王充认为虚妄之书的产生既是世俗“好奇怪”“信虚妄”的习性所致,也与作伪者投世俗之所好而随意杜撰有关;伪书导致“是非不定”[14]。周勇军首次全面总结韩愈辨伪学成就,证明韩愈“识古书之正伪”的论断和怀疑精神给宋、明、清疑伪思潮、辨伪理论、辨伪实践带来的深刻影响[15]。林艳红、贾名党、李伏清分别认为柳宗元的辨伪方法有通过目录、源流、著者、文辞、文义、史实等进行辨伪[16-18]。杨绪敏认为朱熹注重总结并灵活运用多种辨伪方法:从理论上看其“义理之所当否”,从证据上看其“左验之异同”,具体方法是:从常识上发疑;从语言文字、文章风格上考辨;从材料抄袭和拼凑上考辨;从书的内容与事实不符上考辨;从书中观点与所托作者思想不符上考辨;确知作伪者是谁,而定其书为伪[19]。童子希认为高似孙对子类文献辨伪的方法分别是根据目录、思想、内容、引文、序跋、史源、文辞和撰者辨伪[20]。

赵良宇研究了以胡应麟为代表的明代文献辨伪学理论、实践成就及其影响,认为胡氏为后世文献辨伪研究奠定了基础[21]。王嘉川依据胡应麟的论述讨论伪书所具有的学术思想价值、文学价值、史料价值和实用价值[22]。许彰明则指出胡应麟辨伪学的失误体现在对伪书界定的随意性、宽泛性以及辨伪方法欠缺科学性[23]。司马朝军认为方以智以“理”“事”“文”“气”“时”“变”考辨真伪,高度凝练了辨伪方法,比胡应麟的辨伪思想更加深入、圆熟[24]。朱梅光认为章学诚的辨伪学贡献是将目录学知识引入辨伪,把“言公之旨”视为辨伪学的宗旨和核心[25]。韦勇强认为崔述的考证方法可以归结为以经证史、利用逻辑推理判断史事真伪和利用文字音韵知识断古籍真伪[26]。

肖庆峰认为梁启超的辨伪思想来源于继承清代辨伪学思想和方法、吸取近代西方科学思想、受康有为今文经学思想的影响等三个方面[27]。王娜对传统伪书与现代伪书的类型、危害、成因、辨伪方法进行了比较,查验了梁氏辨伪方法在今天的适用性[28]。司马朝军认为梁启超辨伪十二条“公例”“武断至极,完全是简单化、片面化的产物,根本就不是‘科学的辨伪学理论体系’”“大多经不起推敲。其态度不客观,方法多疏漏,影响也相当坏。许多人受其影响,动辄以‘辨伪’为名,结果造成了一大批冤假错案”[24]。王国强注意到吕思勉依据古书的形成过程和体例批评当时流行的文献辨伪方法问题[29]。何周则首次对吕思勉的辨伪思想进行了总结:古书不能轻信,也不能过疑;凡书无全伪,伪书大多有其用;古史不仅“层累地造成”,同时又“逐渐地剥落”;不见记载者,不能决其必无也;传之与经,信否亦无大分别;其所谓实物者,实未必皆可信[30]。王化平认为刘咸炘立足于古书体例和流传两方面,批评了根据史志不载认定为伪书、根据篇章卷次的异同认定为伪书和根据“他书同文”推论某书为伪书等文献辨伪方法,客观上冲击了疑古风气[31]。董恩强认为顾颉刚侧重于对伪书的破坏,较少从事重建真史,是因为学术需要分工合作才能发展,破坏与建设只是不同的两个阶段[32]。张京华指出顾颉刚认为先秦两汉以来缺乏历史观念,用造伪、辨伪来解释中国学术传统,是厚诬古人的不宽容态度及缺乏理性的论证方法[33]。

4 近十年文献辨伪成果

4.1 经史文献辨伪成果

围绕旧题清代江藩撰《经解入门》的真伪问题,多年来颇多争议,司马朝军通过对该书的版本、序跋、传播源流、思想内容和时代特征等进行考察,论证该书系抄袭《经义述闻》《汉学师承记》和《古书疑义举例》等学术名著而来,是一部伪书[24]。

关于古文《尚书》的真伪之辨是近十年来学者争论的焦点。唐旭东分析“清华简”和《尚书》在秦汉的传播,认为古文《尚书》不是伪书[34]。朱岩、俞林波分别通过运用“递归(Recursion)”方法和《墨子》来研究《尚书》真伪,提供了新的研究方法[35-36]。张富祥认为今本《尚书》是继承汉代古文《尚书》百篇框架的体制而来;前人对《尚书》的考辨,注重今古文之别,从传本源流、古籍引文、书篇内容、文辞体格等方面论证今本古文经之伪,忽视了《尚书》流传的复杂性及古代遗文的类型差异,而以一种标准统一《尚书》的体制是不现实的,在方法上尚欠周密,不能视为定论[37]。李艳芳从经文、篇目、作者和《孔传》等方面论证梅赜古文《尚书》经文源于孔壁,并非伪造[38]。

关于阎若璩《尚书古文疏证》的评价,有两种截然不同的结果。张岩《审核古文〈尚书〉案》(中华书局,2006年)认为《尚书古文疏证》的举证和论证没有一条确凿有效的作伪证据,存在有罪推定、捕风捉影、隐匿或悍然否定相反证据等失误。杨善群认为《尚书古文疏证》的128条论据都不能成立,其中123条论据存有八点错误:(1)主观武断,强词夺理;(2)颠倒先后,混淆是非;(3)吹毛求疵,故意找碴;(4)信口雌黄,胡拉乱扯;(5)门户之见,意气用事;(6)自相矛盾,莫名其妙;(7)虚张声势,乱凑条目;(8)二难推理,反正是伪[39]。范立舟,臧俊改则认为《尚书古文疏证》是清代汉学的典范之作,学术成就达到辨伪疑经的高峰,阎氏开创的学术标准弘扬了汉学[40]。

4.2 诗文集辨伪成果

徐道彬从文献著录、文体风格和思想内容上对托名江永的《善余堂文集》的真伪做了考辨,认为书中江永的作品真假参半。该书的编辑和用意具有两种可能性:一是无意作伪,即编者将江永文稿聚集一册,未能辨别出他人之作,二是有意作伪,即为利者收集到江永的一些篇章,但文稿太少,便加入他人之作借以射利,或者为名者在收集整理江永遗稿时,置入私货,冒名江永以广流传[41]。杨镰对十余种元人别集进行辨伪,并探讨其作伪规律,认为文集造伪主要有三种类型:一是完全就总集抄撮而成;二是利用一种卷帙较多的元集,改换一个从无其人的作者,虚拟一个从无其书的名字而成;三是找一种不常见的明清人别集,任意伪造。这种以追溯文献来源为基础的考辨方法,对学科进展具有一定的示范性[42]。

4.3 其他文献辨伪成果

温庆新认为《枣窗闲笔》的作者与《红楼梦》脂评本中的“脂砚斋”的说话口气、表达习惯等很相似,推崇八十回本《红楼梦》,提出“程高续书说”,其中涉及与曹雪芹有关的信息自相矛盾,当是为迎合“新红学派”而伪造[43]。周郢揭示出《孟薑女纪铭》在文字、史实、典制、纪年、人名、地名、语言、碑制等方面的疑点,认定此碑是当代人所伪造[44]。黄霖以《金瓶梅》“大安本”辨伪为例,认为越是打着“初刊”“原本”名头的小说版本,伪书的可能性越大[45]。胡玉冰认为宁夏(民国)《豫旺县志》系抄撮数种志书而企图冒充新修县志,对豫旺县毫无价值,但无一字无来历,对研究同心县历史却有一定参考价值[46]。纪永贵从序文署款、称呼和语言文采分析杨万里佚文《罗塘许氏族谱序》系伪造,认为家谱中的佚文不可轻信[47]。高驰认为中医学文献辨伪可以依据药物源流,因为中药流传世系谱比较明晰,新药的出现具有时代特点,如一书题署的时代早于书中药物出现的时代,即该书所署时代与药物出现的时代不符,可以判断其书含有伪篇[48]。

5 近十年西方文献辨伪学译介

2004年前,除彭小瑜《近代西方古文献学的发源》(《世界历史》,2001年第1期)和J·W·汤普森著、孙秉莹等译《历史著作史》(商务印书馆,1988年)等涉及西方文献辨伪学外,专门译介西方文献辨伪学的论著很难觅踪。近十年对于西方文献辨伪学的译介进步很大。米辰峰和李勇分别指出,15世纪古文献学者劳伦佐·瓦拉的辨伪工作是西方疑史的开端,他根据历史记载、典章文物、基督教教义和语言修辞等方法进行辨伪,开创了内证法,却没有形成系统理论[49-51]。米辰峰介绍了西方中世纪文献造伪的原因、类型,评介马比荣《古文献学辨伪论》(1681年)的编撰背景、主要内容和价值,指出《古文献学辨伪论》提出通过对比笔迹和遣词造句风格的同异,结合多学科知识审视相关的书写材料、书法风格、签字和印章等遗迹,鉴定文书真伪及其产生的年代、地点等属性,确立了古文献学辨伪的一般规则,建立了西方文献辨伪理论和方法[52]。徐晓东认为,西方许多伪作家的文学创作具有一定的严肃性,英国乃至西方18世纪伪作的传统属于古典主义思想的回归[53]。

6 对中国文献辨伪学研究的思考

近十年中国文献辨伪学研究具有以下特点:(1)文献辨伪学研究范围进一步拓展。例如更多文献辨伪学家进入了视野,域外文献辨伪学译介得到了加强。(2)文献辨伪方法体系研究引起关注。梁启超文献辨伪方法体系长期被学界奉为圭臬,近十年来,学者们试图在新的学术视野中建设更实用、科学的文献辨伪方法体系。(3)对于传统文献辨伪学的反思进一步深化,新的文献辨伪方法日渐明朗。以高本汉和余嘉锡为代表的学者对中国传统文献辨伪方法所提出的基于逻辑和学理方面的批评,在遭受长期的冷落之后,20世纪80年代后成为人们认识古代文献的起点,近十年人们对传统文献辨伪理念和方法的反思更加深入,也更加富于建设性了,符合文献实际的辨伪方法也越来越明朗了。但近十年来中国文献辨伪学研究也存在一些问题,如一些问题的讨论浅尝辄止;有些学者抱残守缺,看不到其他学派的长处而一概排斥;文献辨伪实践中,忽略文献辨伪新方法,导致结论的偏颇。

中国文献辨伪学在今后一段时期内应该着力的重点是:(1)丰富文献辨伪学基本理论。应及时总结文献辨伪实践,加强中国文献辨伪学的理论建构。(2)引进异域尤其是西方文献辨伪学。西方文献辨伪学在欧洲传统学术中占据重要地位,历史悠久,方法体系严密,能够给中国文献辨伪学提供借鉴。(3)整合现有文献辨伪方法。由于文献辨伪理念及文献的时代、载体、类型、文体等的差别,中国文献辨伪方法众多而分散,需要整合出一个合理的文献辨伪方法体系。(4)重新检验传统文献辨伪方法视野下的辨伪成果。过去几十年出土文献及新的文献辨伪方法帮助学界修改了传统文献辨伪部分成果的失误,这种校验应该进一步加强,以还文献的本真面目。

[1]梁启超.古书真伪及其年代[M].北京:中华书局,1955:35.

[2]张舜徽.中国古代史籍校读法[M].上海:上海古籍出版社,1980:283.

[3]李零.简帛古书与学术源流[M].北京:三联书店,2004:194-199.

[4]陈力.二十世纪古籍辨伪学之检讨[J].文献,2004(3):33-51.

[5]杨善群.古籍辨伪的拨乱反正[J].学术界,2007(4):70-78.

[6]杨善群.近三十年来古籍辨伪研究工作的新进展[J].中华文化论坛,2011(1):116-121.

[7]张昌红.古籍辨伪献疑[J].图书馆论坛,2011(4):179-181.

[8]刘重来.中国文献辨伪学新思考——从传统文化角度审视[J].历史文献研究,2014(33):1-11.

[9]李零.中国方术正考[M].北京:中华书局,2008(6):21-24.

[10]王国强,孟祥凤.论中国文献辨伪方法建设的基本方向[J].图书馆论坛,2014(10):93-98.

[11]王林艳.中国古代文献辨伪的方法体系述评[J].淮北师范大学学报(哲学社会科学版),2011(6):33-37.

[12]王小盾.关于《古今乐纂》和音乐文献的辨伪[J].文艺研究,2008(11):82-91.

[13]王小盾.再论音乐文献辨伪的原则和方法[J].文艺研究,2010(5):106-117.

[14]吴有定.王充的辨伪观念与实践[J].韶关学院学报(社会科学版),2012(5):10-13.

[15]周勇军.略论韩愈在辨伪学史上的成就及其影响[J].周口师范学院学报,2014(1):6-9.

[16]林艳红.柳宗元与古籍辨伪研究[J].桂林师范高等专科学校学报,2004(3):89-92.

[17]贾名党,何晶.柳宗元“辨伪”论略[J].钦州学院学报,2007(5):18-21.

[18]李伏清.论柳宗元的辨伪思想[J].邵阳学院学报(社会科学版),2009(6):3-6.

[19]杨绪敏.朱熹考辨古书真伪的成就、方法及影响[J].河池学院学报(哲学社会科学版),2006(4):27-31.

[20]童子希.高似孙辨伪方法探析[J].黄冈师范学院学报,2012(1):87-89.

[21]赵良宇.论明代疑古辨伪的学术成就及其影响[J].求索,2010(2):207-209.

[22]王嘉川.论胡应麟对伪书价值的认识[J].图书与情报,2004(5):55-57.

[23]许彰明.胡应麟的辨伪得失论——兼论胡应麟辨伪方法的得失[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2011(2):41-46.

[24]司马朝军.文献辨伪学研究[M].武汉:武汉大学出版社,2008:56,99,114-131.

[25]朱梅光.章学诚辨伪学成就初探[J].湖南社会科学,2006(4):181-183.

[26]韦勇强.崔述的历史考证方法平议[J].船山学刊,2009(2):193-196.

[27]肖庆峰.梁启超辨伪学思想和方法来源初探[J].牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版),2009(4):51-52.

[28]王娜.浅析传统伪书与现代伪书的异同[J].图书馆界,2009(1):10-12.

[29]王国强.《古书通例》评析[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2011(6):123-126.

[30]何周.吕思勉的辨伪思想[J].淮北师范大学学报(哲学社会科学版),2011(6):30-32.

[31]王化平.刘咸炘论古籍辨伪[J].西南大学学报(社会科学版),2011(1):151-157.

[32]董恩强.顾颉刚疑古辨伪原因新探[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2009(3):88-91.

[33]张京华.辨伪学与辨伪史的再评价——顾颉刚《中国辨伪史略》读后[J].咸阳师范学院报,2007(1):25-29.

[34]唐旭东.“清华简”不足证伪古文《尚书》[J].中国古代散文研究论丛,2012(1):130-132.

[35]朱岩.《尚书》语篇的递归及其辨伪功能[J].盐城师范学院学报(人文社会科学版),2011(6):89-91.

[36]俞林波.《墨子》与古文《尚书》考辨[J].船山学刊,2010(3):64-66.

[37]张富祥.古文《尚书》辨伪方法异议[C]//古籍整理研究与中国古典文献学科建设国际学术研讨会论文集.济南:山东大学文史哲研究院,2009:355-373.

[38]李艳芳.东晋古文《尚书》真伪研究[D].大连:辽宁师范大学,2009.

[39]杨善群.辨伪学的歧途——评《尚书古文疏证》[J].淮阴师范学院学报(哲学社会科学版),2005(3):396-401.

[40]范立舟,臧俊改.阎若璩《尚书古文疏证》的学术价值及其思想史意义[J].人文杂志,2011(3):129-135.

[41]徐道彬.《善余堂文集》辨伪[J].中国典籍与文化,2010(4):45-53.

[42]杨镰.元诗文献辨伪[J].文学遗产,2009(3):79-88.

[43]温庆新.《枣窗闲笔》辨伪论[J].贵州大学学报(哲学社会科学版),2010(2):115-122.

[44]周郢.新发现的《孟薑女纪铭》辨伪[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2013(6):24-27.

[45]黄霖.《金瓶梅》“初刊”辨伪记略——从“大安本”说起[J].河南理工大学学报(社会科学版),2013(2):218-221.

[46]胡玉冰.宁夏(民国)《豫旺县志》辨伪[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2013(2):77-80.

[47]纪永贵.杨万里佚文《罗塘许氏族谱序》辨伪[J].文献,2007(1):75-81.

[48]高驰.中医古籍伪书考辨[J].医学与哲学(人文社会医学版),2011(12):66-67,70.

[49]米辰峰.劳伦佐·瓦拉的生平与思想[J].史学月刊,2004(8):69-78.

[50]米辰峰.瓦拉批驳《君士但丁赠礼》的学术得失[J].史学月刊,2006(3):98-103.

[51]李勇.论瓦拉的史学[J].淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版),2010(4):1-4.

[52]米辰峰.马比荣与西方古文献学的发展[J].历史研究,2004(5):140-154.

[53]徐晓东.英国文学伪作研究引论[J].四川外语学院学报,2008(4):16-23.

Review of Chinese Studies of Distinguishing True and Fake Documents in the Last Decade

WANG Guo-qiang,LIU Yun-fei

In the last decade(2004-2014),there is a substantial increase in the number of researches on distinguishing true and fake documents in China.Some breakthroughs have been made in the depth and breadth of such researches.From the aspects of comprehensive reflection,research methods,scholar thoughts,achievements and western translations of Chinese distinguishing true and fake documents,this paper discusses the achievements,characteristics and limitations on Chinese studies of distinguishing true and fake documents,and puts forward some suggestions for future research.

study of distinguishing true and fake documents;methods of document distinguishing;documents

格式 王国强,刘云飞.近十年中国文献辨伪学研究述评[J].图书馆论坛,2015(12):103-109.

王国强(1963-),男,博士后,郑州大学信息管理学院教授;刘云飞(1982-),男,郑州大学信息管理学院硕士研究生。

2015-07-12

*本文系国家社会科学基金项目“现当代中国文献辨伪学(1912—2012)研究”(项目编号:13BTQ035)研究成果之一