汉语“卵”语义场内部成员的历时兴替考

2015-12-26龙丹

龙丹

(中南大学文学院,湖南长沙,410083)

汉语“卵”语义场内部成员的历时兴替考

龙丹

(中南大学文学院,湖南长沙,410083)

汉语“卵”语义场的发展历程可分为三个阶段:第一阶段是先秦西汉时期,“卵”一统天下。第二阶段是东汉−隋唐时期,“子”进入本语义场。第三阶段是宋元明清时期,新成员“蛋”出现,并表现出极强的生命力。从历时角度来看,“卵”语义场是一个比较活跃的概念义场,它经历了两次替换,一次是东汉到隋唐时期,“子”试图替代“卵”,但并未彻底成功;一次是元明时期,“蛋”最终取代了“卵”。

卵;子;蛋;词语替换

《说文》:“卵,凡物无乳者卵生。”“卵”指禽类、龟或蛇等所产的蛋。在M.Swadesh的《百词表》中“卵”居第33位[1],是语言中的核心词。鸟类、两栖类、爬行类、鱼类、昆虫类基本为卵生,但有些是体内孵化的(卵胎生),生出来就是幼体,如某些蛇、鱼;有些则是体外孵化的,如鸡。“卵”为象形字,小篆字形,取鱼卵之形。王筠《说文释例》有云:“卵即谓鱼卵,鱼本卵生,顾既生之卵如米,其自腹剖出者,则有膜裹之如袋,而两袋相比,故作卵以象之。外象膜,内象子之圆也。”[2]

关于“卵”语义场的研究,学术界主要着眼于三个方面,一是对“卵”语义场成员语义的探讨。如贾文(1997)《说“卵”》从字形角度分析“卵”的语义[3](138−139),李广志(2010)《“卵”和“玉子”的区别》一文对日语汉字词“卵”和“玉子”进行了阐释[4](16)。二是关于“卵”语义场文化意义的研究,如龚维英(1987)《我国上古“卵生文化”探索》[5](106−110)、兰玉英(2010)《客家方言中“鸟”“卵”的意义及其文化意蕴》[6](34−38)等。三是关于“卵”语义场历时替换的问题,这是学者们关注的焦点。如范常喜(2006)《“卵”和“蛋”的历时替换》一文主要讨论了“蛋”对“卵”的替换过程和原因[7](193−200),舒韶雄(2014)《“鸡卵”“鸡子”“鸡蛋”历时演变考》则只针对“鸡卵”“鸡子”“鸡蛋”这三个词的历时替换过程进行探讨[8](29−34),牛太清(2015)《汉语“禽蛋”类语义场成员的历时演变与共时分布》一文揭示了“禽蛋”类语义场成员“卵”“子”“弹”“蛋”的历时演变过程及其在现代汉语方言中的共时分布情况[9](38−41)。除了以上单篇论文外,关于“卵”语义场的相关研究还可见于部分专著,尤其是近年来以黄树先师为代表的汉语核心词研究团队。由于“卵”是M.Swadesh《百词表》中的重要成员,因此,相关研究成果层出不穷,如黄树先(2010)《汉语核心词探索》[10]、黄树先(2012)《汉语身体词探索》[11]、吴宝安(2011)《西汉核心词研究》[12]、陈孝玲(2011)《侗台语核心词研究》[13]、施真珍(2011)《〈后汉书〉核心词研究》[14]等。我们的研究就是在前人研究的基础上,对“卵”语义场成员的历时替换问题进行再考察,以完善其研究成果。

汉语表示“卵”的字不多,早期的代表字是“卵(字或作‘丸’)”。后来“子”也可以用来表示“卵”义。现在通行的“蛋(字或作‘弹’‘鴠’)”字出现得比较晚。“卵”语义场除了“卵”“子”“蛋”这三个代表性词语外,南北朝时期的“榖”也可以用来表示“家禽卵”。但“榖”仅仅是北朝北魏时期《齐民要术》这本书里面的专用术语,指未经交配受精而产出的家禽卵,《齐民要术·养鸡》:“取榖产鸡子供常食法。”[11](115)该词为特例,不在我们的讨论范围内。根据“卵”语义场的发展情况,将其分成先秦西汉时期、东汉−隋唐时期、宋元明清时期三个阶段来分别阐述“卵”语义场的演变历程。

一、先秦西汉时期

先秦时期,“卵”就是本语义场的主导词,“子”当时还没有指称本概念义场的用例。在所考察的先秦文献中“卵”共计39例①,既有单用,也有“鸡卵、鸟卵、鹄卵、鹑卵、累卵、卵生”等组合形式。用例如:

(1) 南方有鸟焉,名曰蒙鸠,以羽为巢,而编之以发,系之苇苕,风至苕折,卵破子死。(《荀子》)

(2) 有卵之国,其民皆生卵。(《山海经·大荒南经》)

(3) 有草焉,名曰荣草,其叶如柳,其本如鸡卵,食之已风。(《山海经》)

(4) 今君杀主父而族之,君之立于天下,危于累卵。(《战国策》)

(5) 夫昭昭生于冥冥,有伦生于无形,精神生于道,形本生于精,而万物以形相生,故九窍者胎生,八窍者卵生。(《庄子》)

人本是哺乳动物,但例(2)中“其民生卵”,说人是卵生的,这实际上是源于上古时期的“卵生”神话以及人们的图腾崇拜。《诗经·商颂·玄鸟》:“天命玄鸟,降而生商。”这是殷商族始祖契降生的神话,说的是契母简狄,她偶出行浴,吞食玄鸟蛋而妊孕生契。这一著名的“感生”神话,遍载先秦两汉典籍。同时,当时的氏族多以鸟为图腾,人们自认为是鸟的裔孙,自然也就把本族的祖先认为是卵生的。

卵字或作“丸”。《吕氏春秋·本味》:“流沙之西,丹山之南,有凤之丸。”注:“丸,古卵字也。”

“子”在先秦时期还未见表示“卵”的例子,“子”都是泛指动物的后代,用例如:

(6) 螱,飞蚁,其子蚳。(《尔雅·释虫》)按:郭璞注:“蚳,蚁卵。”

(7) 蟷蠰,其子蜱蛸。(《尔雅·释虫》)按:蜱蛸,螳螂的卵块。

(8) 鲲,鱼子。(《尔雅•释鱼》)按:郭璞注:“凡鱼之子揔名鲲。”

以上三例中的“子”均泛指动物的后代,并非特指“卵”义。“鲲”表示“鱼子”,实际上已经发育成鱼苗了,“鲲”是鱼苗的总称。直到东汉时期,“子”指称“卵”义才出现在“鸡子”这一组合形式中。

西汉文献中,“卵”语义场仍然保留先秦时期的格局,吴宝安(2011)[11](215)考察西汉文献“卵”多特指“鸡蛋、鸟蛋”,用例如:

(9) 有大鸟,卵如瓮。《史记·大宛列传》

(10) 鸡伏卵而未孚,始化之时,谓之涅。(《方言》卷三)

二、东汉−隋唐时期

东汉−隋唐时期,“子”进入本语义场,并有取代“卵”主导地位的趋势,但还未完全替换成功就退出了“卵”语义场。

《说文》:“子,十一月阳气动,万物滋,人以为称。象形。㜽,古文字,从巛,象发也。,籀文子,囟有发,臂、胫在几上也。”“子”的本义当是“幼儿”,为人类繁衍之后代。经过引申指称范围扩大到所有动物遗传的下一代,包括卵生动物的“卵”,同时还扩大到指称植物的种子、果实,这些义项中均有共同的义素[+后代]。东汉时期,“子”指称“卵”义出现在“鸡子”这一组合形式中,成书于东汉末年的《神农本草经》有用例:“鸡子,除热火疮,痫痓。”《汉书》中的用例如:“宣帝地节四年五月,山阳、济阴雨雹如鸡子,深二尺五寸,杀二十人,蜚鸟皆死。”《论衡》亦有用例:“婢对曰:‘有气大如鸡子,从天而下,我故有娠。’”

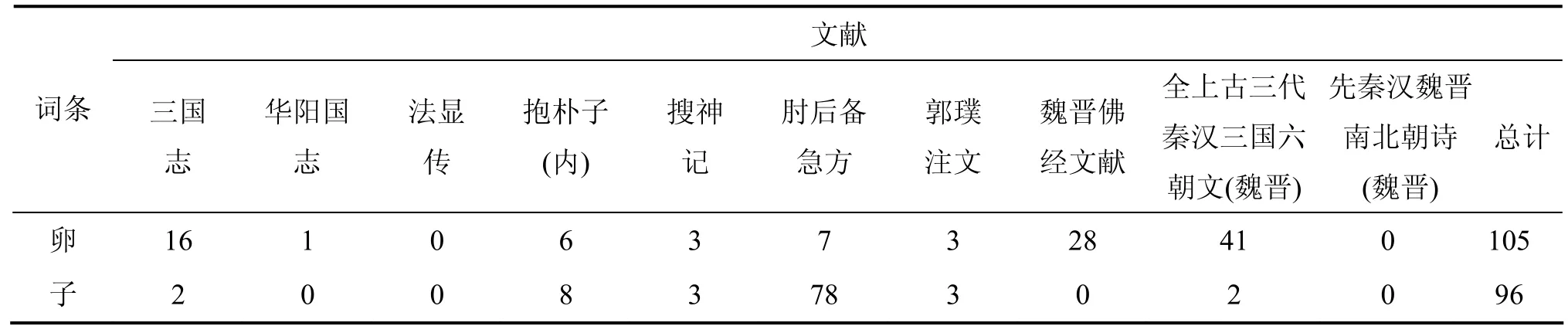

魏晋“卵”语义场有2个成员:卵、子。在所考察的魏晋文献中②,指称本概念义场的“卵”有64例,“子”有94例,见表1。仅从使用频率来看,“卵”语义场的主导词似乎应为“子”,但是如果把《全三国文》和《全晋文》的用例也考虑进来,得到的结果却又截然相反了。《全三国文》《全晋文》中“卵”41例,“子”2例。加上这些数据,“卵、子”使用频率比则为105:96,本语义场的主导词又变成了“卵”。因此,仅从使用频率上来判断本语义场的主导词似乎有些武断,我们有必要从历时的角度来综合分析。从“卵”语义场的历时演变情况来看,此时的“卵”和“子”正是处于激烈竞争的阶段,“子”势头强劲,“卵”的主导地位虽有所动摇,但影响力依然很大,从而也就产生了以上不同的统计结果。

从先秦到魏晋,“卵”在本语义场中都呈现出使用频率高、构词能力强的特点。在所考察的魏晋文献中共计105例,其中单用18例,其他均为“卵”和名词、动词、形容词、数词所组成的词(组)。和先秦比较,这些组合形式有以下特征。

第一,与“卵”搭配的名词主要是动物名词。先秦所搭配的动物名词主要为鸟禽类,如鹄卵、鸟卵、鹑卵、鸡卵、卵鸟、(凤)皇卵。魏晋时期除可搭配鸟禽类动物名词外,还扩大到昆虫类动物名词,如鸡卵、鸭卵、胡燕卵、雀卵、燕卵、鹤卵、凤卵、鸟卵、蚁卵、蟷蠰卵。“蚁卵、蟷蠰卵”均出自郭璞《尔雅》注。具体用例如下:

(12) 蚳,蚁卵,《周礼》曰:“蜃蚳酱。”(《尔雅·释虫》郭璞注“其子蚳。”)

第二,魏晋时期“卵”与动词的搭配形式中尤以“卵生(15例)、累卵(20例)”见多。佛经文献中“卵生”就有14例,口语性强。此外,佛经中还对动物的生殖方式进行了细致的划分,分成卵生、胎生、湿生、化生四类,说明当时人们对动物的生殖方式已经有了更为科学的认识③。“累卵”则以堆叠之卵来比喻危险的境况,这一比喻用法早在先秦时期就已经出现,见例(4)。魏晋时期“累卵”主要见于《全晋文》《全三国文》《三国志》《华阳国志》等文学性较强的文献中,较书面化。而到了现代汉语中,“危于累卵”“危如累卵”则作为成语的形式被固定下来。

从魏晋到隋唐这一时期,“鸡子”的用例越来越多,“子”表“卵”义的用法还扩大到其他卵生动物。在所考察的魏晋文献中,“子”指称“卵”义的96例中“鸡子”竟有89例之多,而同样文献中的“鸡卵”仅5例。从数据上来判断,魏晋时期“鸡子”基本上取代了“鸡卵”。除“鸡子”例以外,其余7例分别为“鹅子、鸭子、鸡鸭子、蚕子、鱼子”,其中“鸭子”3例。用例如下:

(13) 又方,猪脂如鸡子大,苦酒一升煮沸,以灌喉中。(《肘后备急方》卷一,“救卒中恶死方第一”)

(14) 又方,熟艾如鸭子大,三枚。(《肘后备急方》卷一,“治卒得鬼击方第四”)

(15) 鳖肉,不可合鸡鸭子,及赤苋菜食之。(《肘后备急方》卷七,“治防避饮食诸毒方第七十”)按:这里的“鸡鸭子”也可能是指小鸡、小鸭,但《肘后备急方》中的“鸡子”或“鸭子”均明显指称鸡蛋或鸭蛋义,且此处所言为食物搭配禁忌,不论所指是小鸡、小鸭还是鸡鸭蛋均属于同类,故将“子”归入“卵”义。

(17) 埙,烧土为之,大如鹅子,锐上平底,形如称锤,六孔,小者如鸡子。(《尔雅·释乐》郭璞注“寸大埙谓之嘂。”)

(18) 今江东亦呼鱼子未成者为鱦,音绳。(《尔雅·释鱼》郭璞注“鱦,小鱼。”)按:鱼子,(晋)崔豹《古今注·鱼虫》:“鱼子,一曰鱦,亦曰鲲,亦曰鮇,言如散稻米也。”

另外,从指称“卵”义的“子”在魏晋文献中的分布来看(见表1),这些例子多出现在《肘后备急方》《搜神记》《抱朴子》(内篇)及郭璞的注文中,可见,这种用法在当时的口语和书面语中均有渗透,且口语化的程度较高。然而,值得我们推敲的是魏晋佛经文献中的例子,佛经文献中也有“鸡子”例,但有的并非指“鸡卵”义,如:

表1 魏晋文献中“卵”语义场成员的使用情况

(19) 犹鸡生卵,或十或十二。随时念,随时覆,随时暖,随时拥护。彼于其后,鸡设放逸。于中有鸡子,或以口嘴,或以足爪,啄破其卵,安隐自出。彼于鸡子为最第一。(《中阿含经》卷40,T01/p0679c④)

例(19)的“鸡子”指“小鸡”,而指称“鸡卵”仍用“卵”。这可能是受前代用法的影响,如“鸡子”在《说文》(东汉)时代就可以指小鸡,《说文》:“雏,鸡子也。”段注:“鸡子,鸡之小也者。”这里的“子”含“幼小”义。

魏晋佛经文献中也有指称“鸡卵”义的,如东晋 天竺三藏佛陀跋陀罗译《佛说观佛三昧海经》(卷6,T15/p0678c):“举一大石厚十二丈。欲掷世尊。眼出雷电雨雹如雨。一一雹下如赤鸡子从空而下。”但佛经文献中“鸡子”表示“鸡卵”义普遍是在魏晋以后,如:

(20) 未有天地之时,混沌如鸡子。(唐 道世《法苑珠林》卷4,T53/ p0299b)

(21) 后眼上生瘤。如鸡子大。乃忧怖造一草庵。(宋 王日休《龙舒增广净土文》卷5,T47/p0269a)

与魏晋中土文献中“子”表示“卵”义相当普遍的情况相比,魏晋佛经文献中“子”的用法似乎有些滞后。一般而言,佛经文献的使用情况都会比同期的中土文献早一个节拍,而这里则表现出佛经文献滞后性的一面。

魏晋时期,虽然“鸡子”已经基本取代了“鸡卵”,“子”有取代“卵”的趋势。我们注意到“子”表示“卵”义仅出现在和动物名词搭配的组合形式中,没有单用“子”的例子,也没有“子”和动词、形容词等搭配的组合形式来指称“卵”义。而“卵”无论是单用还是和其他词的组合均有指称“卵生动物产下的蛋”义的用例。因而,这种替代仅仅是一个开始,并未完全成功。

不过,在现代汉语(或方言)中,“子”还可以用来表示更小的虫鱼类的“卵”,如“鱼子酱”。这并不一定是“子”替换“卵”时留下的痕迹,更可能取决于“子”的“小称”义。

三、宋元明清时期

宋代,“卵”基本延续前代的用法,使用比较广泛,在口语成分比较多的《五灯会元》中有10例,《朱子语类》中有15例[7](194)。而“蛋”表示“禽卵”义才刚刚出现,南宋吴自牧《梦粱录》(卷二十):“女家送冠花、彩段、鹅蛋,以金银缸儿盛油蜜,顿于盘中。”表示这一意义的“蛋”也可以写作“弹”,宋周密《齐东野语·文庄公滑稽》:“其法乃以凫弹数十,黄、白各聚一器。”“弹”取其形“圆”,与“蛋”同,清陈作霖《养龢轩随笔》:“鸡鸭卵谓之弹,取其如弹丸也。”元曲中,多写作“弹”,如斑鸠弹、鹅弹等。字又作“鴠”,元张鸣善《金蕉叶·怨别》套曲:“拚死在连理树儿边,愿生在鸳鸯鴠儿里。”

元曲中,“蛋”的表示“禽卵”义所见7例,如“鹅蛋、鸭蛋”等。“卵”在全元曲中出现10例,但大多是沿用前代形成的合成词或固定短语中,如沿袭成语“危如累卵”的用例就有5例,合成词“鹅卵石”用例2例,只有1例“鸡卵”才是严格意义上的表示“禽卵”义的用法。因此,在使用频率上,表示“禽卵”义的“蛋”已经明显高于“卵”了。明代,“蛋”更为常用,在“禽卵”义上基本上替代了“卵”。范常喜先生对“蛋”对“卵”的替换问题已有详细的探讨,此处不再赘述[7](193−200)。

但在现代汉语方言中,“卵”仍然可以表示“禽卵”义[15](2811),如湖南嘉禾龙潭墟(西南官话)的“卵”[lɔŋ44],浙江平阳(吴语)的“卵”[laŋ54],江西乐平(赣语)的“卵”[ln214],福建永定下洋(客家话)的“卵”[ln53],广东梅县(客家话)的“卵”[loŋ31],福建厦门(闽语)的“卵”[lŋ΄22]等。同时,还保留了一系列由“卵”组成的方言词,如“卵仁”指蛋黄(福建厦门、漳平,广东揭阳、潮州),“卵清”指蛋白(福建厦门、广东揭阳),“卵壳”指蛋壳(广东潮阳、福建福州),“卵水”指蛋茶(福建漳平),“卵包”指荷包蛋(福建厦门),“卵糕”指蛋糕(浙江温州、福建仙游、广东潮阳、海南琼山),“卵鸡”指蛋鸡(福建永定下洋)等。可见,从某种意义上来说,在部分方言区,“卵”依然保留古代的用法,“蛋”仍然没有完成对“卵”的替换。

四、“卵”语义场历时替换的原因

从历时角度考察,“卵”语义场实际上经历了两次替换,一次是从东汉开始一直到隋唐时期,“子”试图替代“卵”,但并未彻底成功;一次是从宋代开始直到元明时期,“蛋”最终替代了“卵”,从而形成现代汉语的“卵”语义场格局。代表词发生多次替换的原因是多元的,语义的变化、新词的产生、避讳等因素都可能会导致代表词发生更替。本语义场“子”对“卵”的第一次替换过程就很曲折,“子”为什么要替换“卵”?为什么替换没有成功?这些问题都很值得研究。

对于替换原因,范常喜认为“蛋”取代“卵”主要可能源于对“卵”的另一义项“睾丸”的避讳,而对于“子”取代“卵”是否源于避讳并不肯定[7](197)。笔者认为,“子”对“卵”的替换及“蛋”对“卵”的替换可能都是源于避讳,并兼有避免语义混淆的因素。

“子”取代“卵”可能有三方面的原因。一是源于避讳,“卵”除了指称“卵生动物产下的蛋”外,还可用作“睾丸”义。秦汉时期就有用例,《素问·诊要经终论》:“厥阴终者,中热、嗌干、善溺、心烦,甚则舌卷、卵上缩而终矣。”性器官的避讳是古今中外言语禁忌中普遍存在的现象。汉民族是深受儒家思想影响的民族,在宣扬封建伦理道德观念的封建社会中,男女之间的一些事被认为有伤大雅,性器官也不例外,多用委婉语来表达。而义项“卵生动物产下的蛋”又在日常用语中频繁出现,因此,人们开始选用“子”来进行避讳。

二是为了避免语义混淆,产生歧义。既然“卵”有“卵生动物产下的蛋”和“睾丸”两个义项,且均为名词。那么,在实际使用中,类似于“鸡卵”这样口语中常用的说法就很可能产生歧义,为了避免语义混淆,人们用“鸡子”取代“鸡卵”。东汉开始,“鸡子”例出现,魏晋以来,“鸡子”例越来越多,“子”表“卵”义的用法还扩大到其他卵生动物,“鸡子”基本取代了“鸡卵”。“子”对“卵”的替代首先从“鸡卵”开始,这也许是和“鸡卵”在生活中使用的高频性密切相关的。因为常用而成为人们关注的焦点,但“鸡卵”又容易产生语义混淆,所以被替换是必然的。

其三,选择“子”来替换“卵”,还可能与“子”“卵”的语义相关性有关。替换词的选择并不是盲目的,人们首先会从和被替换词有一定相关性的词语中选取。早在先秦时期,“子”就可以指称动物的后代,如例(6)和例(7)。“卵”本为卵生动物幼体产生之前的孵化物,也属于动物的后代。因此,用“子”替代“卵”也是顺理成章的。

但“子”对“卵”的替换并不成功,我们可从以下几个方面来分析。

首先,主要是与“子”的词义负担过重有关。“子”有“人的子孙后代;动物的下一代;动物的卵;植物的果实;继承人;爵位;尊称;泛指人”等义项,义项繁多并使用频率高,且有的义项如“动物的下一代”和“动物的卵”区别性不强,极易造成同形词的麻烦,如范常喜(2006)文中就列举了《列异传》和杜审言《和韦承庆过义阳公主山池五首》中的“鹤子”同形异义的例子。

其次,也和中古时期“子”词尾化的兴起有密切关系。王力先生认为中古时期,名词词尾“子”就已经很发达了。[16](263)这样,作为词缀的“子”和“卵”义的“子”又再次发生了冲突。也正是由于词缀“子”和表示“卵”义的“子”容易产生混淆,“子”对“卵”的替换并不成功,加之人们对“卵”的“睾丸”义避讳的需要,宋代开始,人们选择了有一定关联性且语义负担较少的“蛋”来替代“卵”。并且,“蛋”对“卵”的替换非常成功,甚至在替换“卵生动物产下的卵”义的过程中对“卵”的义项进行了全方位的替换,如用作詈词“王八蛋、混蛋”等用法,同时也用作“睾丸”义(如现代北方某些地区),从而引发了新一轮的避讳,如北京人把“鸡蛋”叫做“木樨”,另有“芙蓉、黄菜、鸡子儿”也都是鸡蛋的代用语。

综合以上论述,“卵”语义场的替换过程可见图1所示。

图1 “卵”语义场的两次历时替换

汉语的“卵”语义场从先秦的“卵”一统天下,到东汉魏晋南北朝时期“子”进入本语义场,有取代“卵”主导地位的趋势,但还未完全取代成功。宋代,新成员“蛋”出现,表现出极强的生命力,明代,在“禽卵”义上“蛋”基本上替代了“卵”。从历时角度来看,“卵”语义场是一个比较活跃的概念义场,代表词发生多次替换,这说明汉语核心词的演变具有曲折性的特点。

注释:

① 本文考察的先秦文献有27种:经部《十三经》中的十二经(《孝经》)除外,集部的《楚辞》,史部的《国语》、《战国策》《汲家周书》,子部的《老子》《公孙龙子》《墨子》《荀子》《庄子》《韩非子》《吕氏春秋》《孙子》《山海经》《商子》《管子》。

② 本文考察的魏晋文献主要有:《三国志》(包括注文所征引的魏晋典籍)、《华阳国志》《法显传》《抱朴子内篇》《搜神记》《肘后备急方》《尔雅》及《方言》两书的郭璞注文;汉译佛经为《菩萨本缘经》《大明度经》《六度集经》《生经》《普曜经》《中阿含经》《长阿含经》《出曜经》,均出自《大正新修大藏经》。

③ 谓四生,卵生、胎生、湿生、化生。(《长阿含经》卷8,T01/ p0050c)

④ 译经来自日本1934年的《大正新修大藏经》,出处依卷数、册数、页数、栏数的顺序记录,下同。

[1] M·Swadesh.一百词的修订表[J].喻真译.音韵学研究通讯, 1990(14): 31−33.

[2] 王筠.说文释例[M].北京: 中华书局, 1998.

[3] 贾文.说“卵”[J].承德民族师专学报, 1997(2): 138−139.

[4] 李广志.“卵”和“玉子”的区别[J].日语知识, 2010(8): 16.

[5] 龚维英.我国上古“卵生文化”探索[J].云南社会科学, 1987(3): 106−110.

[6] 兰玉英.客家方言中“鸟”“卵”的意义及其文化意蕴[J].中华文化论坛, 2010(4): 34−38.

[7] 范常喜.“卵”和“蛋”的历时替换[C]// 浙江大学汉语史研究中心.汉语史学报(第六辑).上海: 上海教育出版社, 2006.

[8] 舒韶雄.“鸡卵”“鸡子”“鸡蛋”历时演变考[J].南阳师范学院学报, 2014(5): 29−34.

[9] 牛太清.汉语“禽蛋”类语义场成员的历时演变与共时分布[J].语文研究, 2015(3): 38−41.

[10] 黄树先.汉语核心词探索[M].武汉: 华中师范大学出版社, 2010.

[11] 黄树先.汉语身体词探索[M].武汉: 华中科技大学出版社, 2012.

[12] 吴宝安.西汉核心词研究[M].成都: 巴蜀书社, 2011.

[13] 陈孝玲.侗台语核心词研究[M].成都: 巴蜀书社, 2011.

[14] 施真珍.《后汉书》核心词研究[M].成都: 巴蜀书社, 2011.

[15] 许宝华, 宫田一郎.汉语方言大词典[M].北京: 中华书局, 1999.

[16] 王力.汉语史稿(重排本)[M].北京: 中华书局, 2004.

The research on the diachronic substitution of“Luan(卵)” semantic field in Chinese

LONG Dan

(The School of Literature, Central South University, Changsha 410083, China)

The development of “Luan (卵)”semantic field in Chinese can be divided into three stages: the first was in the Pre-Qin and Western Han Dynasty with “Luan (卵)” as the only one word of the semantic field, the second was in the Eastern Han Dynasty with “Zi (子)” appearing in this semantic field, and the third was in the Song Dynasty with a new member of the “Dan (蛋)” appearing and used widely.From the view of Diachronic Substitution, “Luan (卵)”semantic field was an active concept field which experienced two alternatives: one was the incomplete substitution of“Luan (卵)” by “Zi (子)” from the Eastern Han to Sui and Tang dynasties, and the other was the complete substitution of “Luan (卵)” by “Dan (蛋)” in Yuan and Ming dynasties.

Luan (卵); Zi (子); Dan (蛋); word substitution

H109.2

A

1672-3104(2015)06−0229−06

[编辑: 胡兴华]

2015−05−20;

2015−10−27

国家社科基金项目“中古汉语新词新义的类型学研究”(14CYY025);湖南省哲学社会科学基金项目“魏晋核心词概念义场研究”(11YBB383)

龙丹(1980−),女,湖南湘潭人,文学博士,中南大学文学院讲师,主要研究方向:汉语词汇史,比较语言学