我所知道的胡乔木与邓力群的交往

2015-12-25黎虹

黎虹

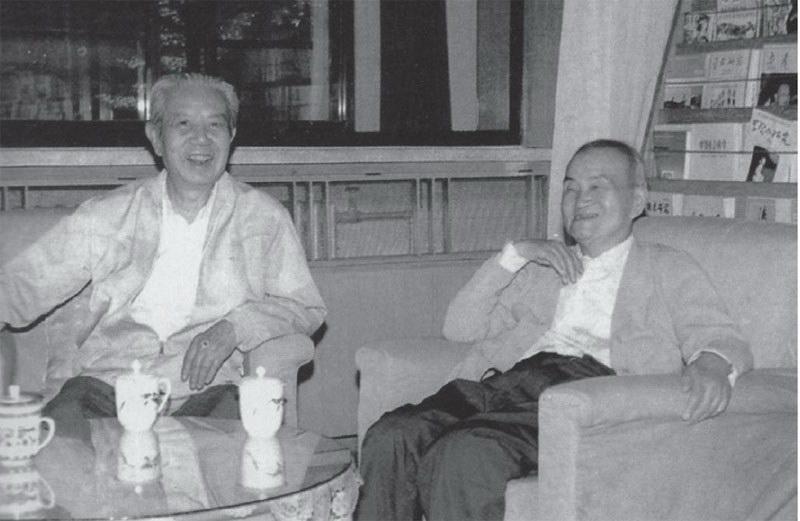

我是党的十一届三中全会以后到胡乔木处任秘书时同邓力群相识的。当时他是中央办公厅副主任,后来任书记处研究室主任、中宣部部长、中央书记处书记。由于乔木同志从党的十一届三中全会以后先后作为党中央副秘书长、中央书记处书记、中央政治局委员,一直分管思想理论战线和中央文件的起草,他们之间工作往来很多,我和力群同志也逐渐熟悉起来。1987年党的十三大以后,胡乔木和邓力群都退出第一线,到中顾委分别担任常委和委员。此时我在中顾委已工作三年,作为中顾委的副秘书长,继续为他们服务。1992年党的十四大后中顾委撤销,乔木同志也于同年9月病逝。两年后,中央批准成立《胡乔木传》编写组,邓力群任组长。我也于2000年参加了编写组,直到2015年初邓力群去世。所以,我同力群同志的接触可分为三段:在乔木处五年,在中顾委五年,在编写组十五年。尤其是后两段,力群同志工作不像以前那么忙,我每隔一段时间都要去看望他,同他聊卿天。我很佩服力群同志超常的记忆力,几十年前的事情,记得清清楚楚。他给我讲了早年与乔木同志交往的故事,加上后来我多年为他们工作服务的切身体会,使我深深感受到这两位老前辈在毛主席、邓小平两代领导人的指导下,密切合作,竭尽全力,为党为国为民做出了很大贡献,并在志同道合的基础上结下了深厚的友谊。

下面记述的只是我所了解的片断回忆。

因文字工作而结缘

1943年初,他们相识于延安。当时乔木是毛主席的秘书,力群在毛主席另一位秘书陈伯达领导的中央政治研究室工作,是研究室整风领导小组的成员之一。在整风运动中,力群同志针对当时整风学习中联系实际、联系自己不够的现象,写了一篇《把箭射向自己》的大字报,检查自己的学风问题。这张大字报当时影响较大。大概陈伯达把这个情况汇报给毛主席,乔木同志特地去找邓力群把稿子要去,并把稿子的标题改为《我来照照镜子—学习散记中的几个片断》,推荐给《解放日报》发表。这是力群同志在延安时期发表的第一篇文章。文章发表后,引起中央领导同志注意,随后他被吸收为总学委巡视团成员之一。

1953年秋,刘少奇把邓力群调到身边,只做文字工作,不给秘书名义。从此以后,他和胡乔木的交往合作就多了。他们共同参与八大文件的起草,共同受毛主席委派于20世纪60年代初去南方调查人民公社情况和公共食堂问题,共同起草“六十条”(《农村人民公社工作条例(草案)》)。邓力群说,在起草文件的过程中,他只是胡乔木和陈伯达的助手,从他们那里学到了不少东西。他举例说,1953年12月下旬中央召开政治局扩大会议,揭露高岗、饶漱石的问题,会后毛主席要刘少奇负责起草一个关于增强党的团结的决议,提交党的七届四中全会讨论。少奇同志要力群起草初稿。他费了很大的力气写了1.2万字的稿子,毛主席看后说不能用,要胡乔木改写。力群看了乔木的改写稿,发现乔木在改写稿里只用了他几十个字,等于重新写过。这件事使他深有感触,对乔木同志非常佩服。

邓力群在谈到起草八大会议文件时说:刘少奇布置陈伯达负责起草八大政治报告,胡乔木负责起草修改党章的报告。于是陈伯达把田家英、何均和邓力群找去给他帮忙。搞了一个多月,写出一个初稿,刘少奇转给乔木同志,让他提意见。乔木看后说:这不是一个政治报告,而是个学术报告。少奇说:你说不像政治报告,那好,你来起草一个吧。乔木正在犯愁的时候,毛主席听取党中央、国务院35个部门关于财经方面的汇报后,发表了《论十大关系》的讲话。刘少奇听后很高兴,当晚就把陈伯达、胡乔木、邓力群找去,说以“十大关系”为主线修改八大报告。主要由胡乔木负责,陈伯达也参加。很快,政治报告就完成了。

邓力群还把胡乔木与陈伯达起草文件的方法作了比较。他说:且不说陈伯达的人品,仅就工作方法来说,陈伯达接受任务之后,先要写作班子看材料,写初稿。不行,就再来;还不行,又再来。怎么不行,他也不讲。到最后,他觉得有点基础了,就一边谈,一边改。由他口述,我们笔录。就这样反反复复,直到磨到他满意为止。乔木同志与他相反。他要你帮他做事,一开始就和你讲清楚是什么题目,要讲哪几个问题,第一个问题讲什么,第二个问题讲什么,把文章的要点给你讲一遍。你根据这个要点起草,交给他之后,他再也不找你了。要改,要重写,都是他自己干了。邓力群说,通过协助他们两个人起草八大文件,确实收获不小,使他懂得了怎样为中央起草文件,知道要经过什么过程,注意什么问题。这为他以后为中央做事,打下了一个好的基础。

八大以后,邓力群和胡乔木又有过多次合作,如协助乔木起草八大二次会议报告稿、根据乔木同志的意见重新整理毛主席读《政治经济学教科书》的谈话和批注等。通过合作和接触,胡乔木和邓力群对彼此的品德和能力加深了了解。

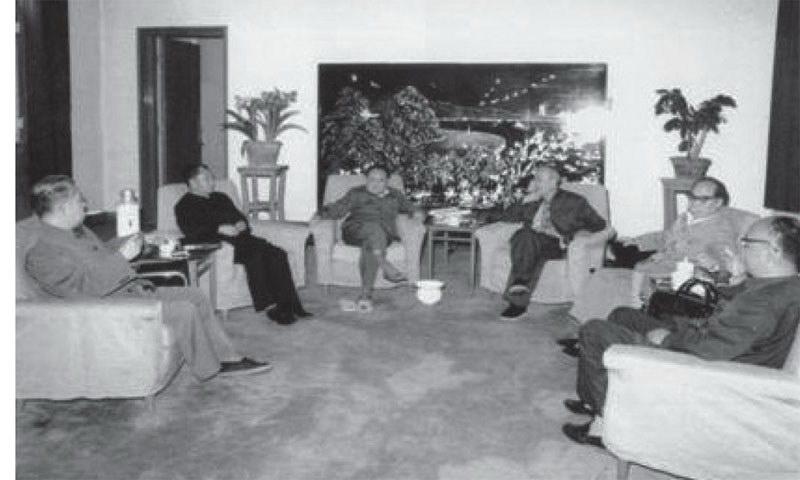

1974年邓小平复出后,对军委和国务院系统的工作进行全面整顿,国家政治、经济形势出现由乱而治的景象,深得民心。但由于“四人帮”的干扰,阻力很大。尤其是在“四人帮”把持的理论宣传领域问题成堆,迫切需要重新组建一个写作、参谋班子。为此,小平同志于1975年6月间约胡乔木商组一个政治研究室,直属国务院,由邓小平直接领导。其意图十分明显,就是要通过研究室撰写重要文章,与“四人帮”对决。研究室由胡乔木负总责,负责人中原来只有胡乔木、吴冷西、胡绳、熊复、于光远、李鑫六人,后经胡乔木提议,邓小平同意加上邓力群。

在不到半年的时间里,研究室协助邓小平做了大量工作,如编辑《毛泽东选集》第五卷、重新整理毛主席《论十大关系》文稿;通过写文章和向毛主席转信、报送材料等方式推动文艺方面的调整,解决《创业》《海霞》影片的上映和一批文艺作品的出版问题。尤其是修改和撰写《论全党全国各项工作的总纲》(简称《论总纲》)《科学院工作汇报提纲》《关于加快工业发展的若干问题》(“工业二十条”)三个著名文件,从理论到具体的方针政策等方面对增强全面整顿的深度、广度发挥了重要作用。在此期间,邓力群协助胡乔木做了许多事情,没有辜负邓小平的重托。

患难与共的挚友

1975年11月开始的“批邓、反击右倾翻案风”是由清华大学党委副书记、副校长刘冰等人两次写给毛主席的信引发的。这一年的8月13日、10月13日,刘冰等人两次联名写信给邓小平转毛主席,揭发迟群(清华大学党委书记兼革委会主任)、谢静宜(清华大学党委副书记兼革委会副主任)在工作作风、群众关系等方面的严重问题,并由胡乔木送给邓小平,邓小平再转毛主席。却没想到这两封信引起毛泽东极大的不快。10月19日晚,毛主席在谈话中说:“清华大学刘冰等人来信告迟群和小谢。我看信的动机不纯,想打倒迟群和小谢。他们信中的矛头是对着我的。”“我在北京,写信为什么不直接写给我,还要经小平转。那么告诉小平注意,不要上当。小平偏袒刘冰。”11月24日,中共中央召开打招呼会议,宣读由毛主席审阅批准的《打招呼的讲话要点》。之后,“反击右倾翻案风”运动逐步扩大到全国。

研究室传达完打招呼会议后,李鑫带头对胡乔木发起攻击,指责胡乔木参加《毛泽东选集》编委会抢了他的权,说胡乔木“对毛主席的阶级斗争理论一窍不通”,甚至出粗口骂胡乔木“是什么玩意儿”。也有几个人跟着李鑫的调子说话。1976年2月7日,研究室的造反派农伟雄给姚文元写了一封告状信,揭发胡乔木和政研室的“问题”。随后,他又给毛泽东写了一封信。不久,中央召开各省、市、自治区和各大军区负责人会议,通知农伟雄和胡乔木参加。散会时,江青、姚文元同农伟雄握手,说:你的信写得很好,应该把运动搞起来。又说:你的任务就是搞揭发。从此,“四人帮”通过农伟雄掌握了研究室的领导权。

农伟雄和李鑫等人有江青、姚文元的支持,对胡乔木的批判又进一步升级,他们搞了七次批判高潮,一次比一次厉害。据邓力群讲,他们确定犯严重错误的有三个人:胡乔木、邓力群、于光远。最主要的是胡乔木,其次是邓力群。对胡乔木,主要是要他交代和邓小平接触过多少次,每次都议论了什么;“三株大毒草”(《论总纲》、“工业二十条”、《科学院工作汇报提纲》)是怎样“炮制”出来的,邓小平有什么“黑指示”。与此同时,“四人帮”又在报刊上制造舆论,罗织罪名,诬蔑国务院政研室是“邓记谣言公司”“右倾翻案风的黑风口”“继旧中宣部后又一个阎王殿”。攻击胡乔木等研究室负责人是“邓小平的谋臣”“邓记班子中的‘理论家’”,等等。

胡乔木承受着里应外合、内外夹攻的压力,非常痛苦,思想斗争也非常激烈。造反派勒令他交代邓小平每次都议论什么。一点不说吧,反映上去毛主席不满意;照实说吧,邓小平无疑遭受更大的打击。于是,他采取的策略是重点交代自己的“错误认识”,涉及邓小平的,则主要讲一些不痛不痒、无关紧要的事。本着这个原则,胡乔木于3月2日写了一份揭发材料直接送毛主席,毛主席阅后批:“送政研室一份,交乔木同志。”可是造反派和几位老同志看了他的揭发材料后不满意,在批判会上都说他不老实,揭发材料避重就轻,说小不说大,说明不说暗,说虚不说实。

自“反击右倾翻案风”运动开始,面对一些无理指责和批判,胡乔木怎么也想不通。有一次开批判会,别人都走了,只剩胡乔木和邓力群。胡乔木对邓力群说,想不到啊,过去多年的老朋友,遇到现在这种局面,就这样对我。邓力群说了些安慰的话。从此以后,直到“反击右倾翻案风”收场,胡乔木有什么苦衷都向邓力群倾诉。邓力群说:有段时间,乔木同志情绪很坏,身体也不好。我总是劝他,安慰他。我这个人,在人家困难的时候,总要帮人家一下。这时我下了一个决心,凡是同我有关的事情,绝不要给朋友找麻烦,我能担起来的都担起来,给朋友减轻一点压力。

邓力群是这样说也是这样做的。例如,造反派追问胡乔木《论总纲》的起草过程时,硬要他交代邓小平是怎样授意的。邓力群深知这件事的分量,“四人帮”把《论总纲》视为“三株大毒草”的主体,说它是反革命修正主义的政治纲领,于是就主动对造反派说:“这篇文章每个观点、每句话、每个提法都由我负完全责任,其他人不承担政治责任。邓小平没有授意。”胡乔木也主动承担责任,郑重声明撰写此文并非邓小平布置,完全出于自己的主动,是他布置邓力群他们写的,也未向邓小平谈过。文章在写作过程中,也没有送邓小平看过。

粉碎“四人帮”以后,胡乔木的处境并没有多大改变。1977年3月1日,中共中央发出通知,任命李鑫、吴冷西、胡绳、熊复为毛泽东著作编辑出版委员会办公室副主任,胡乔木却被排除在外。这年1月,李鑫找胡乔木谈话,给他戴上一顶很重的帽子,说:你秉承邓小平的意思,篡改毛主席的著作,不宜继续参加毛著编辑工作,调回中办。

邓力群得知后,很为胡乔木抱不平。他说:胡乔木在“批邓、反击右倾翻案风”的时候受压,粉碎“四人帮”后还是受压,这是不公道的。胡乔木过去为毛主席做了许多工作,在1975年整顿中又为邓小平做了不少工作。他这方面的才干,没有别人能代替得了。对于他揭发邓小平的问题,外面有些传言与事实不符,他要为胡乔木说公道话。于是邓力群首先到陈云同志那里,说乔木写的那个揭发材料,事实没有捏造,要害的事情一句也没有说,只是上纲有过头的地方。希望陈云同志找乔木同志谈谈,该批评的批评,该鼓励的鼓励。陈云同志接受了,没过两天,陈云同志找乔木谈了一次。随后,邓力群又找叶剑英、胡耀邦、余秋里、罗瑞卿、陈锡联等人作了解释,说明真相,取得谅解。

最重要的,当然是邓小平的态度。1977年5月24日,王震和邓力群去见邓小平,他们带着胡乔木的检讨信到邓小平那里,邓力群一见面就向小平同志说,乔木同志委托我带来一封信,作自我批评,向你认错。小平同志说:不看了,信你带回去。小平同志接着说:这没有什么,对这事我没有介意。要乔木同志放下包袱,不要为此有什么负担。乔木3月2日写的那个材料我看了。没有什么嘛。其中只有一句话不符合事实,他说那次我发了脾气。实际上那次我并没有发脾气嘛。说到批我么,不批也不行嘛。当时主席讲话了,四号文件发下来了,大家都批,你不批不是同主席唱对台戏?批我厉害得多的人有的是,有的甚至说我五毒俱全。至于揭发我说过的话,那就更没有什么问题。邓小平还说:他这个人缺点也有。软弱一点,还有点固执,是属于书生气十足的缺点,同那些看风转舵的不同。乔木是我们党内的第一支笔杆。过去党中央的许多文件都是他起草的。毛主席尽管对他有批评,可是一向重视他。总而言之,乔木这个人还要用。请你告诉乔木同志,要解除包袱,不要再把这事放在心上。

邓小平的豁达大度,知人善任,加上邓力群的仗义执言、真诚相助,使胡乔木又一次走出逆境。

起草文件的好搭档

从1979年到1984年五年间,我在乔木同志处经历了许多中央重要文件的起草,如国庆30周年大会讲话、第二个历史决议、邓小平在第四次文代会上的祝词、修改党章、《党和国家领导制度的改革》、十二大报告、十二大开幕词,等等。这些重要文件和讲话,都是在邓小平直接指导下,由胡乔木负责、邓力群协助起草的。他们既有分工,又有合作,配合非常默契。通常是,邓力群负责把第一道关,对初稿进行修改,然后交胡乔木加工。

凡是重要文件,在起草之前,小平同志都要找胡耀邦、胡乔木、邓力群三人谈话,谈他对文件的要求和设想。然后由胡乔木、邓力群根据邓小平意见,组织大家讨论、起草。初稿写好后,首先送邓小平审阅,他看后有什么意见,就找胡乔木、邓力群谈,随后按照邓小平的意见进行修改。一遍不行,再谈,再修改。一个文件从起草到通过,不知要反复多少遍。以起草历史决议为例,前后持续了20个月的时间,仅大的修改就有九稿之多,至于小的修改就不计其数了。在起草过程中,邓小平有过多次谈话。每次谈话,都由邓力群记录整理,经邓小平审阅后进行传达讨论。

在起草历史决议过程中,他们充分发扬民主,各抒己见,有时也发生争论。例如,困扰胡乔木、邓力群的问题之一,就是决议稿的基调低沉。从1957年反右派扩大化到1958年“大跃进”、1959年庐山会议、1962年抓阶级斗争、搞“四清”,直至发生“文化大革命”,一路下来都是缺点错误,而成绩方面则显得很不突出,讨论时,邓力群发表意见,认为调子低沉,关键是“文化大革命”前十年没有写好。错误说得多,成绩说得少。胡乔木说:唉呀,不写错误通不过啊,造成这么大的危害,不写,怎么能说服党内外呢?后来,胡乔木采纳邓力群的意见,勉强改出一稿,但仍然摆脱不了当初的基调。后来,还是邓小平出了主意:首先讲成绩,然后再讲缺点错误。他于1981年3月18日把胡乔木、邓力群找去,说:“文化大革命”前的十年,应当肯定,总的是好的,基本上是在健康的道路上发展的。这中间有过曲折,犯过错误,但成绩是主要的。那个时候,党和群众心连心,党在群众中的威信比较高,社会风尚好,广大干部群众精神振作。所以,尽管遇到困难,还是能够比较顺利地度过。经济上发生过问题,但是总的说还是有发展。充分肯定成绩,同时也要讲到反右派斗争、“大跃进”、庐山会议的错误。总的说来,我们还是经验不够,自然也有胜利之后不谨慎。当然,毛泽东同志要负主要责任。这一点,他曾经作了自我批评,承担了责任。这些事情写清楚了,再写“左”的思想的发展,以至于导致“文化大革命”的爆发。后来,按照邓小平的思路写,稿子的面貌果然有了改观。

邓力群认为,胡乔木考虑问题比较多,比较深,比较透,免不了分寸上有些过头,甚至有些绝对、极端,可是他能够听不同意见。不同的意见提出来以后,提得有道理,他也放弃自己的意见。但是,凡是胡乔木经过深思熟虑,认为是正确的意见,他也决不放弃。

情况正如邓力群所说的那样。我举一个例子,胡乔木认为第二个历史决议的最后一部分——建国32年来最基本的历史经验,是决议的落脚点,把这部分写好有着很大的现实意义。可是写作班子写了多遍总是写不好,于是产生了放弃的念头。1981年6月3日,邓力群给我打电话,说:“吴冷西他们建议,后面十条基本经验部分前面都讲了,没有新内容,是否后面就不讲了,只讲四项基本原则,讲没有共产党就没有新中国,只有社会主义才能救中国。我认为他们讲得有道理。请报乔木同志有何意见。”我接到电话后,立即报告了乔木同志。他不同意吴冷西等人的意见,并要我马上打电话给邓力群,转告他的意见:“后面十条,实际上是对前30年特别是‘文化大革命’的总结。前面虽然讲了,但都是从侧面和反面叙说时讲的,并未正面总结,不是断言。这个文件后面不总结几条,就没有落脚点,就没有意义,无法统一全党的思想。特别是针对目前一些同志的思想状况,更需要提出几条来。只提四项基本原则,不能解决具体经验教训问题。如抓建设、高度民主等,都难以包括。而这都是‘文革’中最重要的经验教训。希望力群同志要坚持,不能动摇。”乔木同志要我打电话后还是不放心,6月3日又给力群写信说:“如四项原则结尾,则这个决议简直可以不作,因‘文化大革命’时也讲四项原则(只是没有这样联系起来讲,各项原则都还是讲的);而且四项原则已讲了三年,现在郑重其事地大费干戈地写一个决议,末了还是早就知道的话,岂非莫名其妙?有争论正是证明问题没有解决,而不是往后退。”与此同时,邓小平找胡耀邦、胡乔木、邓力群谈稿子修改问题时,胡耀邦也提出,十条基本经验写得不精彩,是否决议先不写,留给十二大报告时解决。胡乔木还是坚持原来的意见,说明理由,并说写得不好可以改,直到满意为止。邓小平接受了胡乔木的意见。后来经过反复修改,终于得到了大家的称赞。邓力群后来说,没有胡乔木的坚持,就没有后面的十条经验。事实证明,胡乔木的意见是正确的。

十一届六中全会通过历史决议前,邓小平在中央政治局会议上说:这个文件差不多起草了一年多,经过不晓得多少稿。起草的有二十几位同志,下了苦功夫,现在拿出一个稿子来。总的说来,这个决议是个好决议,这个稿子是个好稿子。我看是相当认真、严肃,也相当仔细了。邓小平对决议稿作这么高的评价,当然和胡乔木、邓力群密切配合、带领二十几位同志下苦功夫是分不开的。他们为历史决议倾注了大量心血。

为编写《胡乔木传》尽心尽力

1994年,也就是乔木同志逝世两周年的时候,乔木同志的夫人谷羽给党中央写信,要求成立《胡乔木传》编写组,得到中央的批准。邓力群主动表示,愿担任编写组组长,为朋友尽最后一份力。

实际上,力群同志在乔木同志1992年9月逝世后不久,就开始筹划编写《胡乔木传》了。从1993年4月起,他多次找有关人员开会,谈他对编写《胡乔木传》的设想。他说:给胡乔木写本传,作为当代中国人物传记丛书中的一本,不管怎说都够格。几十年来,他为毛泽东、邓小平和党中央做了许多事情,40年代乔木就在主席身边工作,先当学徒,学习毛泽东,后来出师了,50年代在主席帮助下就独立工作。能在主席身边工作可不简单,没有本事干不了,要干几十年更不容易。主席有个想法,限时限刻要写出来,没有才气是不行的。主席曾对薄一波说过,靠乔木有饭吃,不会误事。我亲自听邓小平说,乔木是“党内第一支笔”。从1975年到1987年这12年,他协助邓小平所作的贡献是人所共知的。因此,一定要把胡乔木的传记写好。

对于如何写,邓力群也提出几点要求:第一,要把乔木的地位写妥当。要突出乔木同主席的关系是秘书同领袖的关系,是主席离不开的助手。要写乔木怎样协助主席,主席又怎样指导乔木的。他们师生情谊、战友情谊,要写出来,要写好。比如主席关心乔木的身体、病情,要他去休养,对乔木诗词作修改等,都要写。第二,乔木被主席看上了,又很快能适应,这同乔木深厚的知识储备是分不开的,乔木知识广博,包括马克思主义理论方面的,科学技术方面的,中国传统文化、西方文化方面的,都要写出来。“三十而立”,他在30岁时就立起来了。第三,乔木也是邓小平的助手,要突出写1975年整顿和十一届三中全会以后协助邓小平做了许多事情。重要的事情,如协助邓小平起草坚持四项基本原则的讲话、起草《关于建国以来党的若干历史问题的决议》等,都要列出来,对“批邓”过头的事也不要回避。第四,人无完人,胡乔木也有软弱、固执、书生气太重的缺点。要把知识分子的可爱和可悲之处都写出来。在乔木晚年时,对他不公正,他很为苦恼。乔木也有知识分子的弱点,“皮之不存,毛将焉附?”他的各种酸甜苦辣、喜怒哀乐都要写出来,但要适当。国内外有人赞赏胡乔木,也有人不赞赏。我们不能虚构,怎么处理要斟酌。

在编写过程中,邓力群多次强调,要把这项工作当作大事来抓。一定要在他有生之年完成这项工作,他要亲眼看到这本传记的出版。并说:我要对得起朋友,我要负责到底。

尤其令人感动的是,2010年7月,当编写组将书稿呈送邓力群审阅时,他已双目失明,听力极差,本以为他不可能再审了,他竟然用了两个多月的时间,要工作人员每天上午给他大声念三个小时,把120万字的书稿从头到尾听了一遍。如果不是我亲眼所见,真是难以相信。听完之后,他于2010年9月20日口授,由秘书记录了他的审读意见。他说:“《胡乔木传》全部46章,我听工作人员读了一遍,一字不落。”他认为:“这部传记写得很好。符合胡乔木同志对党史著作的要求。乔木同志要求党史要有战斗性,同时要有科学性、可读性,做到党性和科学性的统一;要求夹叙夹议,有质有文,脉络清楚,生动感人。这部传记的作者是朝这方面努力的。可以说,基本上达到了一部好的人物传记的要求。”他指出:“对事件和人物的叙述和评论,有不同看法,在所难免。传记作者坚持党性立场,依据两个决议的精神和历史事实说话,是站得住的。对若干存在不同看法的问题,例如关于人道主义与异化的问题,关于反对资产阶级自由化的问题等等,传记作者作了有理有据的分析和评论,说服力较强,可以明是非、正视听。听读的过程中我提了一些意见,执笔的同志都作了修改补充。”他又说:“《胡乔木传》跨度很大,从辛亥革命、五四新文化运动直到改革开放新时期。我觉得,这部传记可以作为党史和国史的附传来读;对于毛主席40年代、50年代、60年代前半期的传记,对于小平同志60年代后半期到90年代初的传记,尤其可以起到丰富、补充的作用。”

事实正是如此。我们编写组的全体同志,在完成这项任务的同时,又重新学习了一遍党史,上了一堂平生最长时间的党课。这种教益可供我们终生受用。我们要努力做到,像乔木、力群同志和许多老一辈革命家那样,对党忠诚、坚持真理、公道正派、敢于担当,不论顺逆,始终如一。(编辑 王 兵)

(作者是胡乔木秘书)