痰热清湿敷治疗丹毒的疗效观察与护理

2015-12-25沈玉珍陈熳妮

沈玉珍,陈熳妮

广东省中医院(广东 广州 510120)

痰热清湿敷治疗丹毒的疗效观察与护理

沈玉珍,陈熳妮

广东省中医院(广东 广州 510120)

【摘要】目的探讨10%痰热清溶液湿敷治疗丹毒的疗效与护理。方法选取我科2012年10月至2014年4月收治的48例丹毒患者,随机分为对照组和观察组各24例;两组患者在抗炎治疗(头孢呋辛0.75g加入生理盐水150mL稀释,q8h静滴)的基础上,对照组采用3%硼酸溶液湿敷患处的常规处理,观察组采用10%痰热清溶液湿敷患处;2次/d,20min/次,均配以情志、穴位按摩和饮食等中医护理。结果观察组治愈率50%(12例)、总有效率95.8%(23例),明显优于对照组的20.8%(5例)和70.8%(17例),两组疗效比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组的平均治愈时间(5.7±1.9)d短于对照组(10.9±2.8)d,差异有统计学意义。结论在抗炎药物静滴治疗丹毒的基础上,采用10%痰热清溶液湿敷,配以适宜的护理方法,具有疗效好、疗程短的效果,有较高的临床价值,值得临床广泛应用。

【关键词】丹毒;痰热清;湿敷;中医护理

丹毒是乙型溶血性链球菌引起的真皮和浅层皮下组织的淋巴管炎和淋巴管周围炎,临床表现为局部性红肿、界限清楚,常伴有恶寒、发热等不适症状[1]。因其发病较急,色如“丹脂”,故称之为“丹毒”[2]。丹毒若不及时治疗,常可引发肾炎、皮下脓肿及败血症等并发症[1],需引起我们足够的重视。我科在抗炎药物治疗的基础上,加用痰热清湿敷治疗,操作简便,获得较满意的疗效。本文就此方法和护理体会总结如下。

1 资料与方法

1.1一般资料我科2012年10月至2014年1月住院确诊的48例患者,均符合丹毒诊断标准[3]。其中男28例,女20例;年龄34~93岁;均发生在单侧下肢;9例患者病变部位发生水疱,2例下肢病变部位伴发溃疡。将患者随机分为观察组和对照组各24例;观察组年龄34~93岁,平均年龄64岁,病程2~10d,平均病程5.8d;对照组年龄37~91岁,平均年龄65岁,病程4~11d,平均病程6.2d;两组患者的性别、年龄、病程、病情等方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2治疗方法两组患者均以头孢呋辛0.75g加入生理盐水150mL中静脉滴注,每天3次(q8h)。在此抗炎治疗的基础上,观察组予以10%痰热清溶液(主要成分为黄芩、熊胆粉、山羊角、金银花和连翘,按1∶10的比例加入生理盐水中配成)湿敷患处,操作步骤:患者卧床,充分暴露患处,患处下垫一次性护理垫,将配好的痰热清溶液倒在四层无菌纱布上敷于患处,使之完全覆盖患处10min后,再用无菌注射器再将痰热清溶液注射在敷料上,保持敷料的湿度,2次/d,20min/次;对照组采用相同的方法予3%硼酸溶液湿敷患处,2次/d,20min/次;两组患者均酌以情志、穴位按摩和饮食等中医护理方法。

1.3疗效判定标准每日观察临床症状,治疗第10d比较两组患者的疗效。参照《中医病证诊断疗效标准》[4],治愈:症状和体征完全消失,起皱,体温正常,血白细胞总数及分类计数正常;显效:患处颜色由鲜红色转为暗红色,肿胀消失,起皱,体温正常,无痛,血白细胞总数及分类计数下降或正常;有效:患处皮肤颜色为暗红色,肿胀有明显减轻,温度偏高,皮肤有皱纹,触压有痛感;无效:治疗前后患者体征无明显变化或加重。

1.4统计学处理采用SPSS18.0统计软件,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,计数资料以百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法,P<0.05为差异有统计学意义。

2 护理

2.1情志护理丹毒患者由于疼痛难忍,心绪易气躁,治疗过程应做好情志护理。首先护理人员对患者及其家庭进行综合评估,对患者不同阶段的情况针对性地进行心理护理。耐心向患者讲明该病的相关知识及治疗中需要注意的事项,疏导患者对本病不了解而可能产生的焦虑、担忧、恐惧等心理;并以已治愈的病例作为正面典型,向患者说明只要积极配合治疗此病是可以痊愈的,引导其树立战胜疾病的信心,自觉配合治疗及护理。此外,也需要对患者家属进行康复注意事项的讲解,并叮嘱家属对患者生活和情感上给予照顾,让患者对战胜疾病有情感上的期盼。

2.2皮损护理因患处局部皮肤瘙痒红肿,破损灼痛,需注意叮嘱患者避免搔抓,着宽松的衣物,保持局部皮肤清洁。患者多以卧床休息为主,避免长时间站立或剧烈活动,抬高患肢30°,以便促进肢体血液回流。注意观察患者疼痛的性质、部位、程度及持续时间,疼痛剧烈时可按摩合谷、内关、足三里等穴。如患处有水疱而且超过3cm者,遵医嘱抽吸疱液;湿敷时动作不可过大,操作要轻柔,防止再次损伤病变部位。病变部位在颜面的,湿敷时要避免药液渗入眼睛。在积极抗炎治疗的同时还需积极治疗足癣[4]。

2.3饮食护理丹毒患者的膳食原则上以清淡为主,多饮水,忌烟酒、辛辣刺激、生冷油腻及煎炸食品,以便防止内火加重对皮损部位的伤害。患病期间还需禁食牛羊肉、海鲜等高热的食物,适当进食高蛋白、高热量、高纤维的食物,如猪肉、蛋、大豆等。充分摄取水果、蔬菜,补充维生素也很重要。

2.4健康宣教丹毒患者要养成科学合理的作息时间,做到劳逸结合,注意保持良好的睡眠时间,不要过于疲劳。注意洁具的使用应与他人分开,专人专用,并忌用热水烫洗局部皮肤。有足癣者要积极治疗足癣,鞋袜要常清洗、暴晒,避免与他人混穿,避免交叉感染。

3 结果

3.1两组治疗效果比较两组患者治疗期间均未出现不良反应,观察组治愈率及总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗效果比较[n(%)]

注:与对照组比较,*P<0.05。

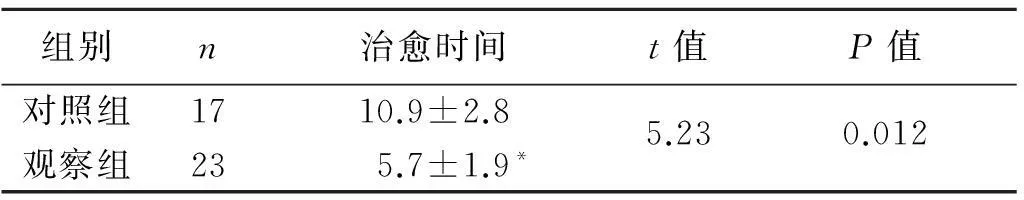

3.2两组疗程比较观察组疗程明显短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组疗程比较(n,±s)

表2 两组疗程比较(n,±s)

组别n治愈时间t值P值对照组1710.9±2.85.230.012观察组235.7±1.9*

注:与对照组比较,*P<0.05。

4 讨论

中医学认为,丹毒的发生是由于风湿热诸邪化火导致形成的,蕴阻于肌肤,引起全身中毒症状和局部红肿表现[1-2]。该病一直以静脉应用有效抗生素为主要治疗方法,然而许多致病菌群已发生变异和产生耐药性,常规的静脉给药不易到达局部,容易造成病程迁延、反复不愈[5-6]。因而临床上丹毒的治疗办法,一般是在西药抗炎治疗基础之上并辅以物理照射或中医疗法,如半导体激光照射[7]、中药封包联合红外线照射[8]、火针刺络放血治疗[5]等。然而这些方法需要特殊仪器,且操作繁琐,病人痛楚感较强。

湿敷,在祖国医学称之为罨敷,属“塌渍法”,是指渗透药液的纱布垫与皮肤损害紧密接触而产生疗效的一种方法,有抑制渗出、收敛止痒、消肿止痛、控制感染促进皮肤愈合的作用[9]。我科选用的痰热清注射液是由黄芩、熊胆粉、山羊角、金银花和连翘组成[10]。组方中,黄芩为君药,其主要有效成分是以黄芩甙为主的类黄酮物质,具有很强的抗病原微生物、抗变态反应和抗炎、镇静及解热作用;熊胆粉、山羊角为臣药,两者合用可增强本品清热解毒、镇静安神之功效;金银花具有广谱抗病原微生物、抗炎和解热及免疫调节作用,以金银花为佐药,以助清热解毒作用;连翘具有广谱抗病原微生物、解热抗炎作用。上述五味相互配伍,具有抗菌、抗炎、解热及免疫调节等作用。

因此,我科在抗炎药物治疗基础上,将10%痰热清溶液湿敷患处,能起到利水消肿、减少脓液渗出,镇痛之功效,而且操作简单,患者舒适感较强,容易接受。本文结果显示,观察组患者治疗效果及疗程均优于对照组,说明外敷治疗丹毒效果较好,具有疗程短、见效快、痛楚轻等特点,缩短了治愈时间,值得临床推广使用。

[参考文献]

[1]赵辩.临床皮肤病学[M].第三版.南京:江苏科学技术出版社,2001:348.

[2]谭新华,陆德铭.中医外科学[M].北京:人民卫生出版社,1999:197.

[3]陈凯,蔡念宁.皮肤病中医特色治疗[M].沈阳:辽宁科学技术出版,2000:81.

[4]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:41.

[5]李岩,周震,刘保红,等.火针刺络放血治疗下肢复发性丹毒28例[J].中国针灸,2008,28(1):60.

[6]朱群霞.中西医结合治疗下肢丹毒疗效观察[J].临床合理用药,2013,6(3):46-47.

[7]张俊英,刘新辛,梅王霞.半导体激光辅助治疗下肢丹毒疗效观察及护理[J].中国麻风皮肤病杂志,2010,26(11):820.

[8]赵玉娟,蔡少峰.中药封包联合红光疗法治疗下肢丹毒的疗效观察及护理[J].中医药导报,2013,19(1):125-126.

[9]王文娟,韩晓玲.皮炎洗剂湿敷辅助治疗下肢丹毒的疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2011,20(6):688-689.

[10]薛东升,李小安,宋庆宏.痰热清注射液作用机理与临床应用[J].上海医药,2007,28(11):521-522.

[收稿日期2014-06-10]

【中图分类号】R473.75

【文献标识码】A

【文章编号】1008-8164(2014)03-0083-02