重庆市三次产业结构合理性分析

2015-12-24王筱欣祁子祥

王筱欣,祁子祥

(重庆理工大学经济与贸易学院,重庆 400054)

一、引言

产业结构与经济发展关系密切,产业结构不仅是以往经济发展的结果,更是未来经济发展的基础,因此产业结构的变动总是和经济发展联系在一起。国内外学者对产业结构的变动规律进行了大量研究,有许多关于产业结构合理变动的理论成果。威廉·配第和克拉克研究劳动力在三次产业之间的转换规律得出“配第-克拉克定律”:随着经济的发展和人均国民收入的提高,第一产业的劳动力比重逐渐下降,第二产业特别是第三产业劳动力的比重呈现出增长的趋势[1]。库兹涅茨在《各国的经济增长》中对伴随经济发展而出现的产业结构演变规律分析得出:在工业化中期,第二产业逐渐成为财富的主要创造者,而第三产业则是吸收劳动力的主要领域[2]。而在工业化过程中,三次产业需要协调发展,否则会出现劳动力转移过程受阻,城市化水平难以提高等社会矛盾。根据许多国家和地区的实践证明,产业结构演进的合理化是区域实现经济持续、稳定、快速发展的重要基础[3]。本文试图依据产业结构演变理论,以重庆市工业化发展阶段为对象,通过实证分析的方法,从三次产业结构与经济增长的关系、各产业吸收劳动力的状况以及三次产业相互的影响程度这三方面,对现阶段重庆市三次产业结构的合理性进行了考察,并据此提出建议。

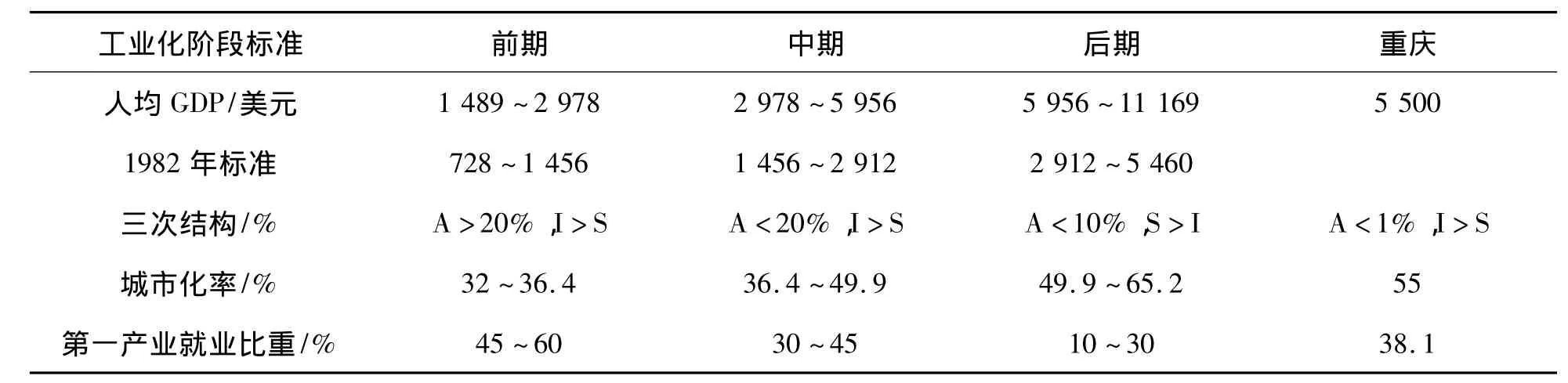

1997年直辖以来,重庆市经济总量高速增长,特别是2009年以来GDP(Gross Domestic Product)增速一直位列全国前三,与此同时,区域经济发展水平也在不断提高。以人均GDP、三次产业结构、城市化率和就业结构作为工业化阶段判定的主要指标,到2011年,重庆市人均GDP已达5 500美元,三次产业结构为8.4∶55.4∶36.2,城市化率以55%位列全国第八,就业结构调整为38.1%∶24.7%∶37.2%,见表1,用国际通用的工业化阶段划分标准衡量,城市化率已超过工业化中期要求,其他三项主要指标均已达到工业化中期水平,可以确定重庆市已进入工业化发展的中期阶段[4]。

表1 重庆市工业化阶段指数

二、重庆市三次产业结构合理性分析

(一)三次产业结构演变与地区经济增长的关系

1.三次产业结构与经济增长关系的回归分析

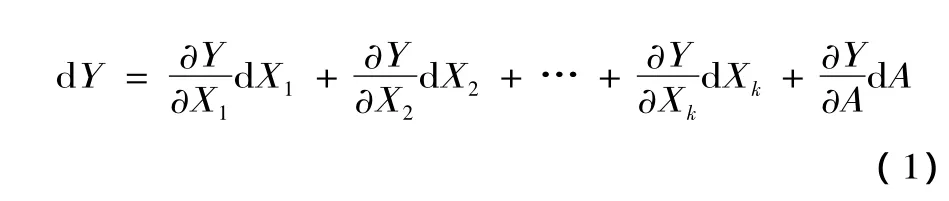

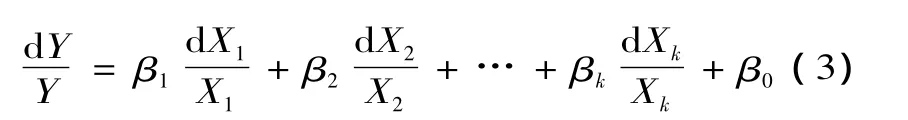

在一定技术条件下,经济通过专业化和社会分工形成一定的产业结构,而产业结构作为区域资源配置的载体,在一定意义上又决定了经济的增长方式。经济增长主要是通过GDP的增加来度量。考虑不同产业结构对生产的影响,可以把生产函数表示为 Y=f(X1,X2…Xk,A),其中 Y 为GDP,Xi(i=1,2,…,k)表示第 i产业的产出量,A表示技术水平。对上述函数进行全微分得:

上式两端同时除以Y,得到:

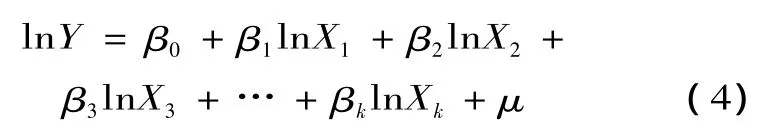

根据重庆市统计年鉴可得重庆市1997—2011年直辖以来的GDP及其三次产业增加值的样本观测值,运用Eviews计量经济学软件得到以下回归结果,括号内为系数的标准差:

该回归方程效果比较理想,判决系数R2=0.999 972,调整后的判决系数R2=0.999 965,说明回归方程对数据的代表性超过99%。但其中D.W.值为1.114 8,没有通过显著水平位0.1的D.W.检验,且0<D.W.<dl,说明序列存在一阶正相关,经过调整模型优化为:

经调整后的D.W.统计值为1.655 7,通过了显著性水平位0.05的D.W.检验,说明残差项无序列相关性。LM1=0.235 5,P值 =0.639 1;LM2=2.211 9,P值=0.171 9,也说明残差项已无序列自相关问题。

从以上回归方程可以看出重庆市三次产业的增长弹性,第一产业增长1%会导致重庆市GDP增长0.114 9%,第二产业增长1%会导致重庆市GDP增长0.507 5%,第三产业增长1%会导致重庆市GDP增长0.387 7%。所以,对重庆市经济拉动作用最大的是第二产业,第三产业也起了很大的拉动作用。

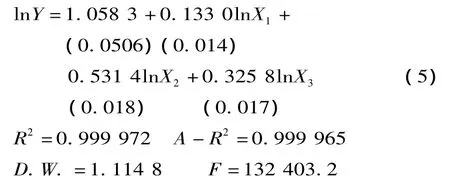

2.三次产业对于经济增长贡献率的趋势分析

在地区生产总值的构成中,由技术经济要求所决定的劳动生产率差异,不同产业对经济增长的贡献率会有所不同[6]。所谓三次产业对经济增长的贡献率,是指第一、第二、第三产业对地区生产总值增长的贡献程度,三次产业增加值的增量与地区生产总值(GDP)增量的比值。如图1所示,根据1997—2011年重庆市统计年鉴数据,对三次产业的经济增长贡献率进行比较:第一产业的贡献率一直在10%以下的比例徘徊,第二产业经历一个先下降后波动上升的过程,2009年开始稳步上升。并从1998年后对经济增长的贡献率一直高于第二、第三产业。第三产业与第二产业趋势相反,先经历一个先上升后波动下降的过程,2009年开始持续下降,但是仍远高于第一产业的贡献率。通过趋势分析可以看出,重庆市通过产业结构的不断调整,经济发展正进入一个由第二产业强力拉动的阶段,三次产业贡献率将长期保持“二三一”的趋势。

图1 三次产业贡献率趋势

综合回归分析和趋势分析的结果可以判断,现阶段重庆市三次产业结构与经济增长的关系与重庆市目前处于工业化中期的阶段基本特征是吻合的。

(二)劳动力在三次产业之间的转移趋势分析

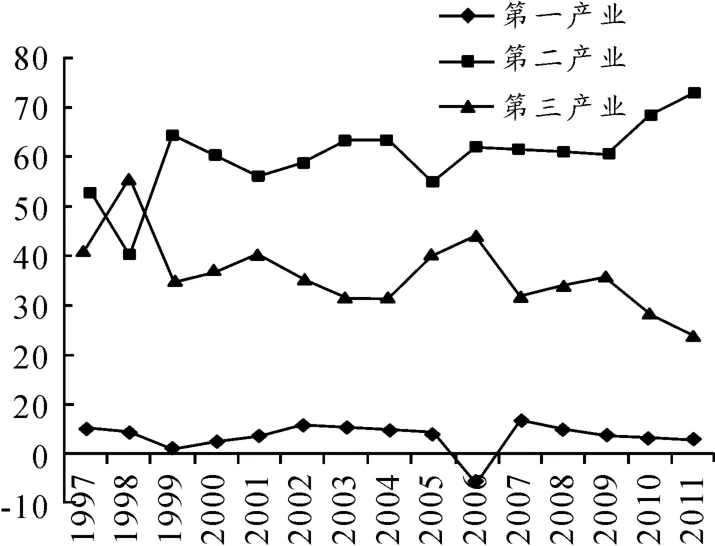

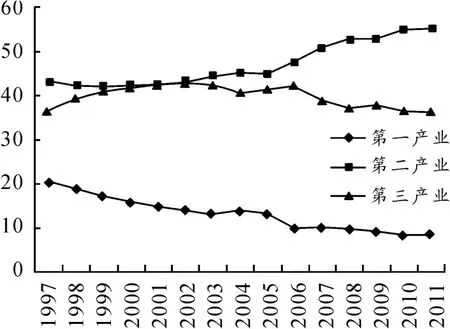

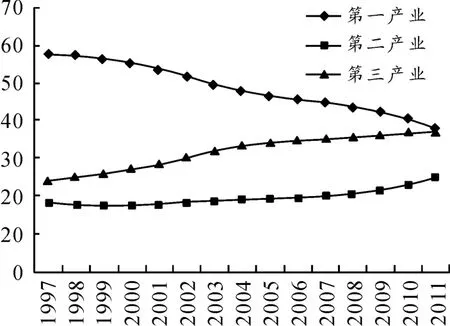

对重庆市1997—2011年的产业结构与劳动力结构的统计数据分析可以得出,重庆市在1997年成为直辖市时,基本还处于工业化前期阶段,农业创造了大于20%的地区生产总值,占用了超过一半的劳动力资源。成为直辖市之后,重庆的工业化进程十分迅速,第一产业创造的增加值比重和就业比重均直线下降,第二产业的增加值比重和就业比重则处于上升状态,但二者上升的态势不同。第二产业增加值比重由43.1%上升到55.5%,上升了 12.4个百分点;就业比重由18.3%上升到24.7%,上升了5.9个百分点,增加值比重的上升幅度大于就业比重上升的幅度。第三产业的状况正好相反,其就业比重上升了13.1个百分点,增加值比重反而下降了0.4个百分点。可以看出,随着重庆市经济发展,重庆市第一产业实现的GDP在整个区域GDP的比重,与第一产业劳动力在全部劳动力中的比重一样,处于不断下降之中。与此同时,第二产业创造GDP的比重及占用劳动力的比重都在增加,其中前者上升的速度快于后者。这种演变趋势基本符合克拉克和库兹涅茨提出的劳动力在三次产业之间的转移规律,如图2、图3所示。

图2 三次产业结构演变趋势

图3 劳动力结构演变趋势

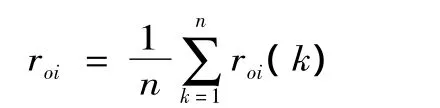

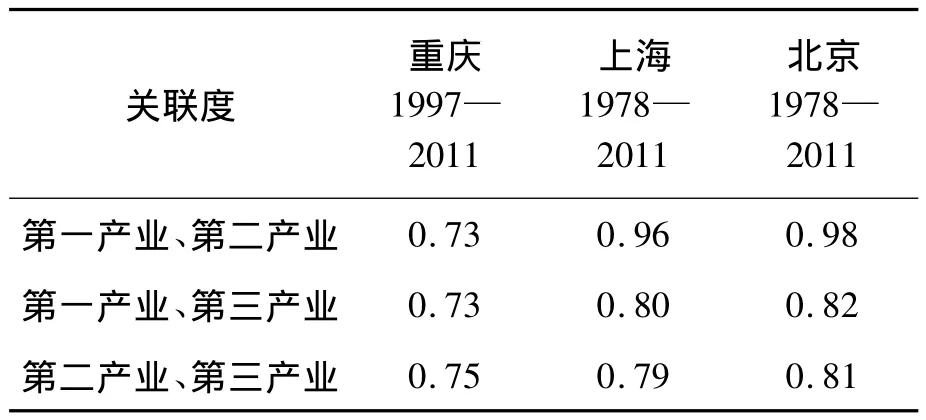

(三)三次产业相互作用分析

三次产业的协同发展是经济持续增长的客观要求,如果各个产业之间不具备相互服务和相互促进的关系,则个别部门的优先发展对其他产业部门的带动力不足,使得区域经济增长的速度和平衡性受到影响。三次产业的协同发展必然要求三次产业间具有较为密切的、合理的联系[7]。基于此,本文借助灰色关联分析法来判定重庆市三次产业之间的关联状况,并与处于后工业化时期的北京市和上海市的三次产业关联状况进行比较。

灰色关联分析是根据系统内部各因素之间发展态势的相似、相异程度来衡量因素之间关联程度的一种方法。其中,灰色关联度是指两个系统或两个因素间关联性大小的量度,它描述系统发展过程中因素间相对变化的情况,如果两因素在发展过程中相对变化态势一致性高,则两者的灰色关联度大,反之,灰色关联度就小。具体步骤如下:

第一步:求序列的初值像。令:第二步:求序列差。

第三步:求两极最大差与最小差,记为:

第四步:求关联系数。

第五步:计算关联度。

表2 重庆市、上海市、北京市三次产业灰色关联度

由表2可见,具有较高工业化水平的北京市和上海市,其三次产业之间的灰色关联程度高于重庆市,依据产业结构的演进规律,由第二产业拉动第三产业发展,是整个工业化中期三次产业协同发展的主要特征。可见在重庆市下一阶段的三次产业结构的调整中,在地区经济中占据主导地位的第二产业需要加强与第一、第三产业的联系和融合,其产业链需要扩展和延伸。

三、结论与政策建议

通过以上对重庆市1997—2011年的产业结构的分析,可以得出以下结论:

一是重庆成为直辖市以来,三次产业结构演进过程符合产业结构演进规律:1997年以来,重庆市第一产业创造的财富和吸收就业的份额逐渐转移到第二产业和第三产业,第二产业逐渐成为财富的主要创造者,而第三产业则是吸收劳动力的主要场所。

二是三次产业贡献率呈现的“二三一”的排列顺序,符合工业化中期三次产业与经济增长相关性的阶段特征。现阶段重庆市经济总量的高速增长主要由第二产业拉动,作为重庆市一直以来的重点产业,第二产业的重要性日益凸显。

三是进入工业化中期的重庆市,三次产业的关联性需要进一步加强。特别在区域经济中占据主导地位的第二产业对第三产业的促进作用远不及具有较高工业化水平的北京和上海,而由第二产业拉动第三产业发展是工业化阶段演进的内在要求[8-10]。由此可见,三次产业的相互促进、协同发展是下一阶段重庆市产业结构调整的主要方向。

重庆市经济要维持长期稳定的高增长,三次产业的发展必须合理规划、协调发展。根据以上结论,从三次产业结构合理化调整的角度提出以下建议:

一是继续优化产业结构。依据工业化发展的客观规律,重庆市应积极抓住国家进一步深入推进西部大开发、积极培育战略性新兴产业和大力发展服务业的重大机遇,抢占经济发展高地,加速工业化进程的推进,为经济发展寻找持续动力。特别是重庆市目前处于工业化中期,第二产业还有巨大的发展潜力。加大第二产业的调整力度,一方面,培育和发展新兴工业,如电子信息产业、能源产业等,使新兴工业不断发展壮大。将新兴工业作为调整产业结构的重点和拉动经济增长的新增长点。另一方面,用高新技术改造汽摩、化工等传统工业,不断提升传统工业素质,推进地区传统优势改造升级,从而继续带动区域经济发展。

二是促进三次产业协调发展。在经济发展的同时,加强三次产业之间的联系;改造传统的农业结构和生产方式,把现代工业以及现代科学技术提供的生产资料广泛应用于农业,不断提高农业生产的科技水平和对农产品理化性质改变的程度;在工业化进程中,以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,加强工业对于其他产业的拉动作用;提升生产型服务业的比重,降低制造业交易成本,延长制造业价值链条,促进区域产业等级的提升;加快第三产业,特别是现代服务业发展的进程。

三是深化和创新经济体制改革。健全经济体制是实现工业化进程合理演进、三次产业协同发展的重要基础。因此,重庆在大力发展生产力的同时,应积极深化经济体制改革,包括全面加快国有企业产权制度改革、非公有制经济制度改革、金融体制改革、财政税收改革、环保体制改革等。按照市场经济的客观要求,理顺政企、政资、政事关系,为三次产业的协同发展扫清障碍,并在金融资源配置、财政税收政策、发展模式创新等方面重视对三次产业协同发展的支持,保持三次产业协同发展的持续动力。

[1]郑重阳.工业化发展阶段视角下产业协同发展实证研究[J].商业时代,2011(36):98-99.

[2]宋梅秋.论我国区域产业结构调整的三个方向[J].经济纵横,2012(10):80-83.

[3]王小刚.库兹涅茨产业结构理论的缺陷与工业化发展阶段的判断[J].经济体制改革,2012(3):7-10.

[4]孙久文,叶裕民.区域经济学教程[M].北京:中国人民大学出版社,2009:45-95.

[5]苏东水.产业经济学[M].北京:高等教育出版社,2010:346-405.

[6]易丹辉.数据分析与EViews应用[M].北京:中国人民大学出版社,2008:98-323.

[7]李志德.城市化、产业结构与经济增长动态关系的实证研究——以深圳为例[J].特区经济,2011(11):62-66.

[8]李节.商业结构调整对我国城市化进程的影响研究[J].商业现代化,2009(16):104-107.

[9]吉亚辉,王辉.第三产业、城市化和城乡收入差距关系实证分析[J].商业时代,2012(23):126-127.

[10]蒋贵凰.中国城市化进程的经济动因[J].发展研究,2009(2):41-43.