清代湘西“改土归流”后的筑城活动与居民生活的变迁

——从湘西地方志中几篇筑城记入手

2015-12-23李大旗

李大旗

清代湘西“改土归流”后的筑城活动与居民生活的变迁

——从湘西地方志中几篇筑城记入手

李大旗

(中央民族大学 历史文化学院,北京 100081)

清代湘西“改土归流”是学术界研究西南民族地区土司制度及历史发展的一项重要课题,这里从现存清代湘西“改土归流”地区方志中的几篇筑城记入手,讨论清代湘西“改土归流”后以城市为中心的文化传播圈的形成及其对于当地居民生活的影响。筑城活动不仅能够起到防御作用,更重要的是起着区分及教化人群的作用,湘西“改土归流”后的筑城活动对于城内居民的身份、生活基础和民风都产生了重大的影响。

湘西;改土归流;筑城;生活变迁

湘西“改土归流”是学术界研究西南少数民族地区土司制度及历史发展的一项重要课题。多年来,学界对这一课题的研究已经取得了极为丰硕的成果,特别是对湘西土司制度的形成、发展、演变、消亡的过程,基本上已经有了较为明晰的结论,其中对湘西“改土归流”的过程及其影响也是讨论甚多。地方志是地方的百科全书,它是研究一地历史状况极好的第一手资料,这里试从前辈学者较少涉及的现存湘西地方志中有关筑城活动的记载入手①本文对于方志中“筑城记”资料的关注受启发于中央民族大学历史文化学院黄义军教授,在论文写作过程中也受到黄教授指导颇多,特此致谢。,借以考察清代“改土归流”后湘西以城市为中心的文化传播圈的形成及其对居民生活变迁的影响。希望能有助于加深学界对于整个西南地区同一时期“改土归流”后历史发展情况的理解。

一、湘西土司制度及改土归流

湘西,即湖南西部的沅水、灃水流域地区,古称荒服。虽然从版图上看至少在秦代已经划归中央政府管辖(属黔中郡),但事实上“直到北宋时期才真正有效地在中央政府的直接控制之下”[1]60,这种“控制”采用的方式就是土司制度。

土司是一种世袭式的地方政权,土司制度是宋元明至清初历代中央王朝对西南少数民族地区基于“怀柔政策”施行的一种特殊的政治制度。它的特点是自筹经费、自我管理、世袭统治,更多的是在名义上接受中央政府的册封。但这种制度的弊端有很多,这些土司与中央王朝的关系亦时好时坏,极大地影响着中央政府对地方的控制。特别是在战乱时期,土司是一种不能随意为中央所用的势力,有时甚至还成为反对中央的势力。所以,从明代永乐(1403-1424年)时期开始,中央政府就着手对土司制度进行改革,其改革的方式即“改土归流”。“改土归流”就是要打破土司世袭的自我管理制度,将其纳入到中央政府统一的直接管辖之下。

清初康雍乾三朝,国力强盛,中央政府已经有足够的力量加强对边远地区的统治。雍正四年(1726年),云贵总督鄂尔泰上“改土归流”折,建议在实行土司制度的地区取消土司制度,设置府、厅、州、县,由朝廷委派流官进行直接管理,这拉开了清代大规模“改土归流”的序幕。湘西的“改土归流”就是在这股浪潮之下进行的。

“湘西的土司制度起于五代,发于两宋,成于元,兴于明,至清雍正年间(1623-1735年)改土归流,到清末基本结束。”[2]30雍正初年,湘西的保靖、桑植、永顺等土司及鄂西的容美土司相互仇杀,朝廷不胜其烦。雍正五年(1727年),朝廷通过对保靖和桑植土司的改流工作,将二地分置为保靖县和桑植县。湘西势力最大的永顺土司深感大势所趋,乃于雍正六年(1728年)主动纳土,清政府以其地置永顺县和龙山县。其后,清政府设永顺府统管永顺、保靖、桑植、龙山4县。随后湘西其他各大小土司也逐一纳土改流,并入周围各县。至乾隆年间(1736-1796年),原湘西土司主要地区,共设置有永顺、保靖、桑植、龙山4县和凤凰厅(治所在镇筸)①康熙四十二年(1703年)至康熙四十六年(1707年),属保靖土司的五寨长官司和竿子坪长官司改流,以其地置凤凰厅。详见田敏《元明清时期湘西土司的设置与变迁》,《中南民族大学学报:人文社会科学版》,2011年1期,第83页。[3]83。湘西地区的“改土归流”基本结束。

“改土归流”对于湘西来说不单是政治统治方式上的一种变革,更重要的是对于湘西地区居民的生活产生了深远的影响。

二、筑城活动

在湘西地区现存的方志中②本文所使用地方志资料均来源于北京籍古轩图书数字技术有限公司,《中国数字方志库》,2014-03-10/2014-07-15,不一一标注.,有几篇关于湘西土司地区在“改土归流”后进行筑城的记载,这些记载一般以“筑城记”的形式存在于方志之中。记是一种文体,顾名思义,筑城记就是在修筑城池的时候所作的用以记录城池修建具体情况的文章。这些文章大多会被刻石留存,因此,筑城记一般存在于方志的《艺文志》或《金石志》中,或者附于《城池》之后。筑城记详细地记载了一地城池修筑的原因、修筑的发起人、修筑的时间、修筑的资金来源、修筑的结果以及城池长宽高的具体数据等,是有关一地区发展变迁的宝贵资料。这里试从几篇“筑城记”入手以考察湘西地区“改土归流”后的筑城活动。

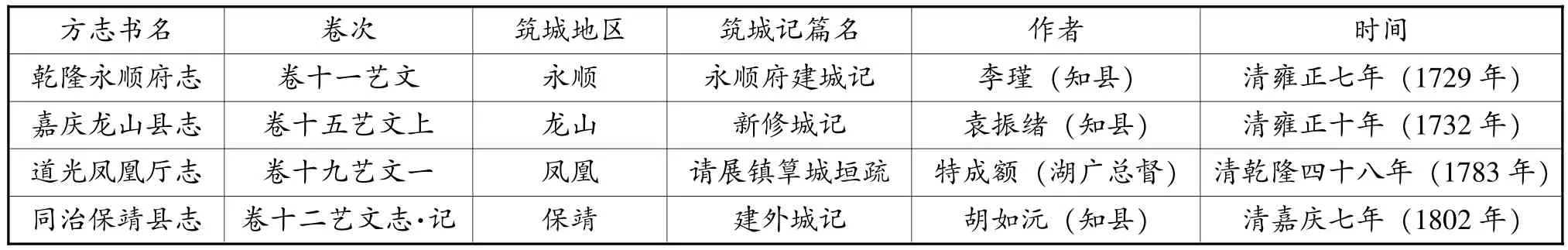

关于湘西“改土归流”地区现存方志中的筑城记资料,见表1。

表1湘西“改土归流”地区现存方志“筑城记”资料情况表

关于这些城池的修筑原因,龙山《新修城记》说:“(袁)振绪以已酉令新邑龙(龙山),驻江西寨,安辑招徕。窃维固圉保民,设险为先,而缮治之始必得形胜宅之,然后有所凭依,以戒不虞。……自今以往,国家万亿年丕基,龙邑(龙山)之巩固亦相与无终极也。”保靖《建外城记》说得更为明确,“保靖,僻在万山之中,逼近苗巢,地居险隘。永、绥藉以运粮,辰郡恃为藩蔽,为西南要隘之区。原设县城,狭小低薄,四围高山壁压,城垣形如锅底。……而附近居民,总以城垣单薄为虑”,故而筑城并“立门楼三座,为兵民守望之所。”可见此筑城活动的首要原因是“保境安民,以戒不虞。”

我们知道,在历史上,并不是所有的县城都有城墙,城墙到清代乃至民国才真正地普及开来[4]160。《吴越春秋》云:“筑城以卫君,造郭以守民。”城墙最主要的作用是防御,所以筑城记在谈及筑城原因时都着重强调其防御功能。我们知道,“改土归流”的过程并不是一帆风顺的,永顺土司就是一个很好的例子。永顺土司作为湘西地区势力最强大的土司,为什么会主动纳土呢?其中一个很重要的原因就是清朝政府先控制了桑植和保靖两地,对永顺土司形成了包围之势,永顺土司才被迫纳土献城[5]17-18。如果说在双方势力的较量过程中对于阵前城池进行修缮加固以防范敌人倒是无可厚非,但这些筑城记所提到的筑城时间均在“改土归流”之后。“‘改土归流’之后,湘西区域所面临的最大问题,已经不再是对土司的监控和对苗民叛乱的镇压”[6]77,这些地区已经为中央政府所直接控制,不存在需要防范的对象,为什么还要耗费大量的人力、物力修筑城池“保境安民”呢?因循旧制,与民休息岂不更好?如宋朝,在与辽金相互抗衡的边界上十分重视城池的修建,但在统治领域内部则对修城持消极态度,不仅不把修城作为考课的内容之一,反而将其视为劳民伤财的活动[7]183。所以,筑城的动因并不像筑城记中所说的那样只是为了“保境安民,以备不虞”,尚有其他原因有待讨论。

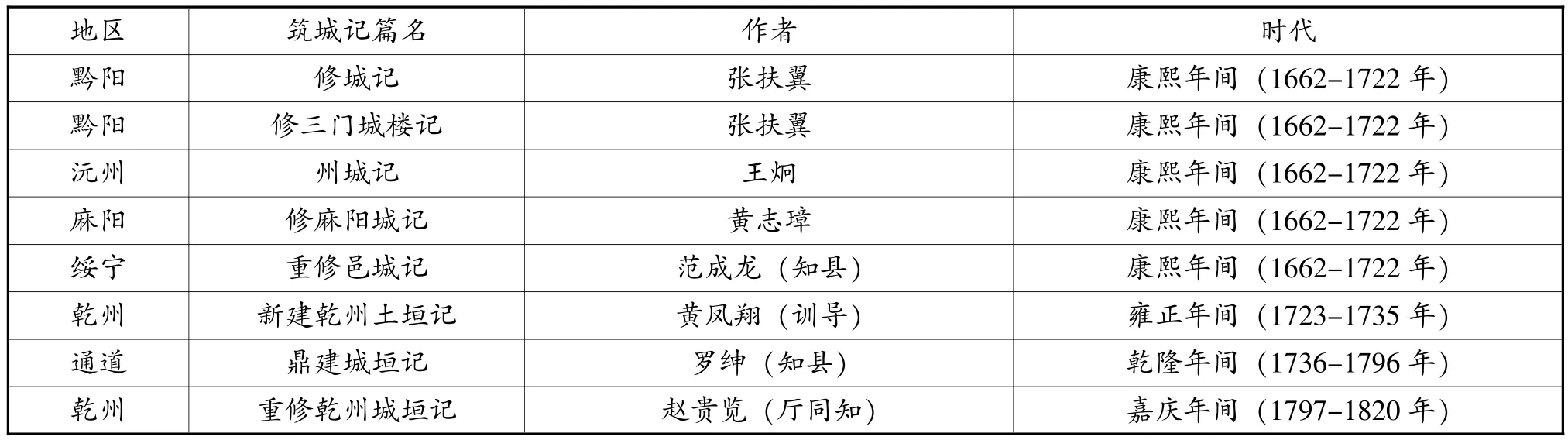

“筑城以卫君,造郭以守民”,强调城池的防御作用,我们能够明显地看出来,但是它所包含的另一功用却少有人关注,那就是“区分君民”。城墙这种区分人群的作用自古就有,西周时期有“国人”和“野人”之分,这里区分“国”和“野”的界限是什么,就是城。居住在城邑及其附近的人是“国人”,居住在远离城邑的人则为“野人”。因之,湘西地区筑城的另一个重要原因就是区分和管理人群。在“改土归流”后,原来属于土司世袭主管的私地变成为国家统一管理的地区。由于历史的惯性,在非常重视地方城市修建的清代[8]237,在新直管的土地上自然是要修筑城池的,这一点我们可以从同一时期湖南西部其他地区也存在大量修筑城墙的事实就可以看出来,见表2。

表2湘西非“改土归流”地区现存方志“筑城记”资料情况表

资料说明:麻阳在康熙到乾隆朝共修城6次。详见同治《沅州府志》卷6《城池》麻阳县条。

在这种修筑城墙的大潮流下,湘西土司地区在“改土归流”后自然首先要做的就是筑城。因为自古以来修筑城墙的防御作用被强调,所以在筑城记中着重强调“固圉保民,设险为先,而缮治之始必得形胜宅之,然后有所凭依,以戒不虞。”但针对湘西“改土归流”地区,筑城的另一个作用,即区分人群的作用则更加明显,更加需要关注。

“改土归流”不仅是治理地方的官员改为非当地民族的人员,“同时,清政府在土家族地区废除了‘汉不入境,蛮不入洞’的禁令,大量汉族流民迁入湘西。”[9]32①关于汉族进入湘西的具体情况,参见段超《改土归流后汉文化在土家族地区的传播及其影响》,《中南民族大学学报:人文社会科学版》,2004年6期,第43-47页。这样将人群进行区分管理就很有必要[10]77-85。凤凰《请展镇筸城垣疏》说:“湖南镇筸一镇,地接黔苗,民□杂处,本系土司所辖,兵民房屋及数处井泉围抱入内,如此一加宽展,即于苗疆重地益昭慎重,而居民遇夜亦得在城汲饮,可无缺乏之虞,实于地方民情均有裨益。……并请毋庸拆毁(旧城)即圈入新城以为重门保障,则边疆黎庶感荷圣恩益无既矣。”此也可见湘西地区的筑城活动,区分人群是其重要原因之一,这种筑城活动是清朝政府对湘西的一种管理措施。因此,我们讨论“改土归流”前后湘西地区的筑城活动与居民生活的变迁,要特别重视筑城区分人群的这一作用。

三、筑城与居民生活的变迁

《永顺府建城记》云:“永顺,古荒服之地。旧隶土司宣慰司,统三知州、六长官司治之。本朝设流官同知、副将各一员弹压。其地皆负险而居,未有城郭”“今蒙皇上圣德神功,度越千古,始开建兹地,创造城垣,山明水秀,焕发于光天化日之中,固斯民出草昧而游雍熙之幸,亦斯地辟混沌而入文明之会也。”将筑城与“出草昧”“辟混沌”相提,正体现出作者已经意识到湘西“改土归流”地区的筑城不仅是修造一座城池那么简单,更重要的是带来了一种文化。筑城以区分人群,什么是区分人群?只是单单地把不同的人群用城墙隔离开来吗?当然不是。既然筑城是清朝中央政府对湘西地区的一种管理措施,那么区分人群就在于教化人群。区分A和B就是要表明A和B是不一样的,而筑城就是要区分出A和B,然后用A来辐射、改变B。

城市研究强调城市在历史发展和区域变化中的主导性作用。刘易斯·芒福德在其著作《城市发展史》中将城市的功能比喻为“容器”和“磁体”,广为人所知[11]11-18。我们看到,湘西地区的筑城活动与一般地方的筑城活动略有不同。一般地方的筑城活动是人口在某一特定地点集聚到一定程度后,为了防御的或是其他的原因而在此地修筑城墙,将原地之人群包裹在内。而湘西“改土归流”后的筑城活动,在《永顺府建城记》和龙山《新修城记》中都提到聘用“堪舆”人员择址修城。其中在《永顺府建城记》中还特别提到修城之地乃是“请官庄以易民田”而来。也就是说,湘西的筑城多是由政府统一规划、重新择址进行修建的。城市要具有“容器”功能,就不单单像维护旧城一样修筑一个城圈那么简单,更多的是需要在修城以后对于城圈内部进行填充。在这些方志中我们可以看到,在筑城记之后紧接着就是“新修衙署记”“新修文庙记”“新修学校记”这样的文章。所以湘西的筑城在某种程度上可以说是一种全新的筑城,是在少数民族地区建设的典型的“汉文化城市”。而城市又具有“磁体”功能,这些新修的城市势必也将给当地社会和民众带来巨大的影响。

“县城恰是一人(皇帝)政令传达与地方的焦点和媒介,县令是皇帝的代言人”[12]722,“县城成为中国文化的一项特征,汉人政治或文化力量所到之处,它就在那里出现。”[13]725在湘西地区,这些新修的城市,作为县城,一旦建成就会成为一个地区人员、物流及文化交流的汇聚点,同时也会是一个地区文化扩散的传播点。以城市为中心,连接交通线会形成一个文化传播圈,这样一来必定给湘西地区带来前所未有的文化冲击。原先湘西地区居民都“负险而居,未有城郭”,居于寨、洞之中,如龙山《新修城记》中所说“振绪以已酉令新邑龙(山),驻江西寨”,连县令都是居于寨中。修筑城池,不仅是衙署,更有许多当地人员要迁居到城中,这样就加大了城市作为文化扩散传播点的功能,也就不能不对居民的生活产生巨大的影响。乾隆《永顺府志》卷11中说永顺“改土归流”后“建城垣、立学校、开河道、立市镇、置邮传、修祠宇、衙署等项,……劝耕稼、兴党塾……均得与被仁义礼乐之化。”[14]这一系列的活动都在“建城垣”之后,亦可见建立城垣为这些推行文化革新的活动奠定了基础。

“改土归流”后湘西地区的筑城活动,形成了一个又一个的文化传播点和文化传播圈,给当地居民的生活带来了巨大的影响。

第一,居民身份的变化,由“蛮民”变为“普通民众”。在“改土归流”前,在湘西地区无论哪个少数民族都被统称为蛮,如东汉时期就将湘西地区的居民称为五溪蛮。在“改土归流”建立城垣以后,兴学校,行教化,儒家思想在当地传播,科举取士在当地实行,加之汉人迁居于此地,这些都给当地居民的衣食住行用带来了深刻的影响。同时,城市成为湘西与外界交流的一个窗口。通过城市,一方面使其他地区的人,特别是汉人,对这些少数民族有了更多的了解与认识。另一方面,这些少数民族在以城市为中心的文化圈的影响下也在发生变化,越来越多地与外界趋同。原先被视为“蛮”民的人,逐渐地被大家认识并接受为普通民众。

第二,居民生活基础开始发生变化。虽然古代中国一直都是以农为本,但是在湘西地区“改土归流”建立城垣以后,城市不仅成为本地区交流集会的中心,也成为本地与外地交流的中心。这样以城市为依托的交流,不仅使湘西地区在农业方面让生产工具得到改进,农用土地得到开垦,农业取得较大的发展,而且手工业和商业也逐渐繁荣[15]53-58。另外,棉花、油菜等经济作物自此以后在湘西地区广为种植,湘西与外地的贸易也逐渐发展起来。当地百姓“负土出境”,川、陕、鄂、滇、黔、湘、粤等省皆有永顺商贸的足迹[16]32。

第三,民风民俗发生变化。“改土归流”后城市中的衙署、文庙、学校等成为本地文化传播的中心,在这个城市中心的示范作用下,加之清政府革除蛮风的政策,“欲安苗境,必先除扰苗之弊”[17]慎重苗疆檄,湘西的民风发生了深刻的变化。旧的习俗如巫术、傩戏、骨终坐床、强制婚配等出现改观[18]详革土司积弊略,更重要的是蛮声——少数民族语言发生了变化,“操官音者十之七八,近日操种音者十不一二”“惟乡间间有蛮声。”[19]

总之,“改土归流”和筑城活动使湘西地区这个古来荒服之地,“由‘化外’归入‘版图’,由‘边疆’转变为‘腹地’”[20]86,最终融入于“中国”之中。

[1]周振鹤.从“九州异俗”到“六合同风”——两汉风俗区划的变迁[J].中国文化研究,1997(4):60-68.

[2][9][16]龙先琼.政治秩序变动与区域社会生活的变迁——对改土归流前后湘西社会生活演变的历史考察[J].吉首大学学报:社会科学版,2009(1):30-33.

[3]田敏.元明清时期湘西土司的设置与变迁[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2011(1):78-84.

[4][7][8]成一农.中国古代地方城市筑城简史[M]//成一农.古代城市研究方法新探.北京:社会科学文献出版社,2009.

[5]瞿州莲.永顺土司改土归流的“历史真实”——以湘西地区碑刻地方志为中心的历史人类学考察[J].西南民族大学学报:人文社会科学版,2011(8):17-22.

[6][10][20]张振兴.清朝治理湘西研究1644-1840[D].中央民族大学,2013.

[11]杨健.磁体还是容器?[J].读书.2007(12):11-18.

[12][13]杜正胜.周秦城市的发展与特质[M].[中国台湾]台北:中央研究院历史语言研究所集刊:51本4分,1980:615-748.

[14][17][18][清]张天如,等.永顺府志[M].清乾隆二十八年(1763年)刻本.

[15]刘莉,谢心宁.改土归流后的湘西经济与民族关系[J].吉首大学学报:社会科学版,1991(4):53-58.

[19][清]唐庚,[清]董耀焜,修;[清]李龙章,纂.永顺县志[M].清同治十三年(1874年)刻本.

[责任编辑:丹兴]

K291.64

A

1674-3652(2015)02-0017-05

2015-02-28

李大旗,男,河南郏县人。主要从事城市历史地理研究。