欧元区核心国与边缘国分化及对我国“一带一路”战略的启示

2015-12-23高锦

高锦

欧元区核心国与边缘国分化及对我国“一带一路”战略的启示

高锦

核心国和边缘国的分化体现了空间范畴下经济一体化区域内的发展不平衡,欧债危机使欧元区成员国关系加速向“核心-边缘”模式分化,加大了危机解决的难度。本文重点研究欧盟特别是欧元区中核心国与边缘国的分化,发现边缘国的竞争力危机将使分化长期存在,未来如不能有效缩小这两类国家的差距,欧元区将面临崩溃的风险。因此,提升参与国竞争力,避免成员国之间的分化,保证各国平衡发展,是顺利推进一体化进程的前提,这对近年我国提出的“一带一路”一体化新模式的推进有启示和借鉴作用。

核心国边缘国“核心-边缘”模式“一带一路”

经济全球化的深度和广度在不断扩大,伴随着短期金融危机发生后新经济增长点的缺乏,各国和各地区都在积极寻求国际合作方式,以期打开新的增长空间,在此过程中,区域经济一体化作为增强地区合作的重要形式有了新的发展,并被赋予新的内涵。我国于2013年提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(下文简称“一带一路”)的战略构想,其整体布局体现了与传统区域经济一体化模式本质的区别。“一带一路”的实施不是通过设立排他性的自贸协定联合其他国家或地区,而是通过基础设施建设减少整体贸易成本,推动区域内贸易发展;不是以建立一体化组织的固有方式,而是通过设立亚洲基础设施投资银行来建构更为弹性的合作模式。与此同时,在主权债务危机冲击下,世界上经济一体化程度最高的欧盟,其成员国明显分化为核心国和边缘国,这两类国家的经济差距将使分化长期存在,如不能有效解决,受危机冲击最大的欧元区将面临崩溃风险,并将减缓欧盟东扩步伐。

本文对欧盟核心国与边缘国的分化进行理论研究,着重从核心国与边缘国的空间分化、贸易差别来梳理二者之间的联系,研究联盟内的分化状况。随着经济一体化程度的不断加深,如何避免由于禀赋差异或竞争优势所造成的区域内国家发展程度的悬殊,使参与各国平衡发展,将是保证一体化进程顺利推进,并进一步扩大其区域影响力和吸引力的重中之重。因此对核心国和边缘国的分化研究,将对中国未来推动建设“一带一路”有重要的启示作用。

一、文献评述

核心国与边缘国的概念,最初来源于伊曼纽尔·沃勒斯坦在“现代世界体系”理论中对世界经济体系的描述和划分,它将现在世界体系中最重要的结构定义为核心国和边缘国之间的权利秩序,核心国占有权力和财富资源,边缘国则相反(Wallerstein,1974)。按照沃勒斯坦最初的定义,世界体系中“劳动的分工”导致两个相互依赖区域的存在,即核心区与边缘区。而新经济地理学中将空间作为重要的变量引入,以贸易为核心,建立的“核心-边缘”模型,阐释了贸易和聚集效应如何在空间上使区域分化为核心区和边缘区。由于自然空间是先天形成的,而国家边界是后天划分的,当区域一体化程度的加深在某种程度上打破了国家间固有的空间界限,属于不同国家、地理上相邻的两个地区,也可能在空间上形成具有统一特征的一体化区域。而且,在一体化区域内,地理相邻的国家更易形成特征相似的区域。因此在以下讨论中,本文首先以国家边界划分核心国和边缘国,然后在此基础上讨论核心区与边缘区。并且由于债务危机使欧元区分化凸显,首先从欧元区的核心国与边缘国分化出发,再扩展到整个欧盟地区。

欧元区成立前,已有学者如Bayoumi&Eichen-green(1993)提出欧盟存在核心国,由德国和其亲密的邻国(比荷卢三国和丹麦)组成,南部和英语区的边缘国使货币联盟朝逆周期性方向调整。Demertzis等(1997)研究发现,准成员国的结构与欧元区收敛要求之间的差异,使欧洲国家存在双速体制,此体制的长期存在将导致潜在的核心国和边缘国的形成,并使得欧元区自成立之初就面临不稳定的因素。欧元区成立后,Crowley(2008)采用基于模型的聚类方法,比较了1997-2005年间德国和欧元区的宏观经济总量,发现在地理上核心和边缘模式存在的证据,以及欧洲中心即德国的相邻各国倾向于向中心集中。危机发生后,Konstantakopoulou&Tsionas(2011)使用不同的滤波工具检验欧元区各国的经济周期,证明欧洲存在同步性较高的核心国家组,以及同步性较低的边缘国家组。Lehwald(2013)发现从第一时期至第二时期,核心国经济周期同步性上升,边缘国同步性下降。这一结论显示欧元区的建立加速核心国与边缘国之间的不平衡,完全不同于Frankel&Rose(1998)关于货币区的建立能使各国逐渐发生内生性收敛的结论。

二、欧元区核心国与边缘国的分类

1.核心国与边缘国分类的收敛标准

核心国与边缘国分类的收敛标准主要来源于两个方面:一是由最优货币区理论在发展过程中衍生出来的标准,如贸易自由度和实际汇率波动性;二是《马约》(The Maastricht Convergence Criteria,简称MCC)以控制通胀、价格稳定为目标订立的收敛性标准,包含通胀率、长期利率、真实汇率水平、政府预算赤字以及国家债务五个方面,要求各国在加入欧元区前后都必须满足标准。Artis&Zhang(2001)选择的最优货币区理论标准为经济周期阶段同步性、实际汇率波动性、实际利率周期同步性、贸易开放度、通货膨胀收敛性、劳动力市场弹性。Artis&Zhang(2002)从传统的最优货币区理论或马约二者中择其一作为统计标准。

2.确定核心国

从经济周期相关性来看,德国的核心国地位毋庸置疑。Artis&Zhang(1997)发现在欧洲汇率机制(ERM)引入后,大多数参与国的经济周期从属关系从美国转移到德国。Angeloni&Dedola(1999)指出,相较更早时期(1986-1992年),在货币联盟成立前的(1993-1997)欧洲国家与德国的周期相关性持续增加。从贸易圈层角度来看,2011年德国占欧盟内部贸易总额的21.8%,其辐射效应使欧元区其他国家以德国为中心,形成欧盟内部贸易环形结构。因此核心国应具备三个方面的特质:(1)经济地位。在区域内具有重要的经济地位和影响力。(2)贸易量和地理位置。贸易量特别是出口与地理位置、一国的经济地位都有较强相关性。(3)政治影响力。德国自身和欧盟其他国家都避免将德国推向政治大国的位置,因此以法德联盟为核心的欧盟主要以法国为政治核心,但债务危机发生后,德国的经济地位使其政治地位和话语权得到很大提升。

3.在核心国确定的基础上,确定核心组与边缘组

(1)以德国为核心国的核心,确定核心组和边缘组。通过基于经济周期同步性的研究,表1显示学者们确定的核心国和边缘国的组别。现有研究对核心国和边缘国没有明确的分类,但共识是在欧元区和欧盟中,经济地位与地理位置共同决定德国的核心国地位是不可撼动的。

(2)通过地缘位置和贸易指标确定核心区。从表1可以看出,欧元区成立后,与德国经济周期高度相关的有法国、奥地利、比利时和荷兰,在不同的时期,边缘组和核心组的组成有所不同。与德国经济周期高度相关的国家从地理上来看也与德国更为接近。图1显示,上述四国都与德国接壤,所以欧元区“核心组”在地理位置上也处于欧洲大陆的中心。围绕德国形成的欧盟内部贸易环形结构主要由法国、荷兰、比利时、意大利、英国五国组成,上述五国加上德国的贸易份额占到欧盟内部贸易的66.9%。在此次危机中受到冲击的意大利,仍然是全球第八大贸易大国,因此意大利虽不属于核心国,但也不能被简单的定义为边缘国。债务危机发生后,可以确定属于核心国的有:德国、法国、奥地利、比利时和荷兰,欧盟核心区由此5国组成,如图1黑线标明区域。

表1 核心国-边缘国分类表

图1 欧盟核心国及核心区

(3)基于核心组分类的边缘国和边缘组。对边缘国的分类条件较为宽泛,在确定了核心国组别后,可笼统地将除核心国之外的其它国家统一归为边缘国组别,也可将这些国家再细分为边缘组和中间组。从地理位置和经济地位角度,可以确定的边缘国,即属于边缘组的有:危机中的重债国希腊、西班牙和葡萄牙。其他的北欧、东欧与南欧各国都归类为中间组(或称观察组),在这个组别中各成员国的特征还不太明确,不能严格归类为核心国或边缘国。如表2所示。

综上所述,核心国与边缘国的划分应契合三方面的含义:首先是空间含义,核心国位于一体化区域的中心,边缘国处于区域的边缘;其二是经济含义,包含一系列衡量核心国与边缘国经济状况的宏观经济指标,主要体现在贸易指标和竞争力两个方面,核心国的经济应具有引领作用,边缘国有被边缘化的风险;其三是动态含义,核心国和边缘国的划分不是静态的,而是会随着内外部条件的变化而变化。虽然各国空间位置不会变化,但经济地位的变化也会使核心组和边缘组的分类发生变化。

表2 欧盟成员国的核心组、边缘组和观察组分类

三、竞争力危机将导致核心国与边缘国分化长期存在

在各国经济基本面、经济周期与竞争力各不相同的境况下,欧洲货币联盟的“德国基因”导致统一的货币政策与各成员国特别是边缘国的财政政策、经济发展状况不能完全协调,债务危机的发生加重了核心国与边缘国的分化,二者之间存在的产业、贸易结构差异和由此导致的竞争力差距将使分化长期存在,如不能得到解决,将成为欧元区崩溃的潜在因素,为欧盟的一体化进程埋下隐患。

1.逆工业化进一步拉大边缘国与核心国的差距

欧盟的制造业在过去10年中已下降到次重要的位置,自2000年起,工业部门占总增加值的份额几乎在所有西欧和南欧国家中下降,欧洲全境的产业向东北部转移,东北部各国的工业发展迅速。加入欧元区又使得南欧边缘国中劳动力成本不断上升,再加上劳动力的非充分流动,导致经济结构不合理,劳动生产力和国际竞争力不高,使南欧各国面临产业空洞化的危险,加速其逆工业化过程。核心国的工业基础和竞争力一直远超边缘国,核心国中奥地利和德国的工业增加值显著上升了33.6%和23.5%。与此相对的是工业增加值在边缘国或潜在边缘国中的下降,希腊和西班牙分别下降10%和7.4%,意大利下降11.1%。逆工业化使整个欧盟特别是欧元区中的工业化状况差异不断加大,工业份额排名较前的爱尔兰和德国分别为23.3%和22.4%,保持了广泛的工业基础,与之相反的是希腊,其制造业在经济产出中的占比仅10%左右。

2.去工业化造成核心国与边缘国竞争力分化

近年来,南欧边缘国普遍走去工业化的道路,危机发生后,工业基础较薄弱、工业增加值持续下降的希腊和西班牙,国内失业率飙升,至今未得到有效控制。而工业基础好、工业增加值显著上升的核心国德国就业不仅未受影响,失业率还持续下降;工业基础较好的意大利,虽近年来工业增加值占比下降,但在遭受冲击后失业率基本可控;爱尔兰保持了广泛的工业基础,在危机后失业率小幅攀升后又有所回落。边缘国去工业化的进程已导致其内部产业结构失衡,经济陷入深度衰退,竞争力危机出现,与核心国的差距进一步拉大。如照此情况发展,未来各核心国之间的经济周期联系更为紧密,经济状况发展较好,在经济波动中所受影响较小,边缘国会更加被边缘化,与核心国的经济相关性更低,经济发展更加落后,在经济波动中所受冲击较大,持续分化会最终导致联盟破裂。边缘国的竞争力危机出现后,欧洲已经意识到去工业化可能对经济增长和竞争力造成的影响,在2012年底已重提再工业化,欧洲委员会设定了目标将在2020年之前将工业部门占欧洲经济份额从16%上升至20%。

3.贸易状况与工业化程度相互强化,加速国家间分化

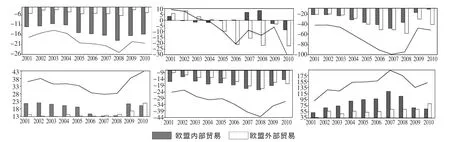

从图2可以看出,核心国德国与“欧猪五国”的贸易状况与其竞争力状况拟合度较好,德国在联盟的内外部贸易中都长期处于顺差状态,而边缘国中希腊、葡萄牙和西班牙的内外部贸易长期处于逆差状态,中间组的意大利近年来贸易状况不断恶化,但同为中间组的爱尔兰内外部贸易一直保持顺差状态,这也是爱尔兰在危机后复苏迅速的重要原因。欧洲国家普遍处于资源缺乏的状态,能源需要长期大量进口,因此各国的贸易状况和工业化程度间存在相互强化的作用,工业基础较好的国家出口工业制成品较多,贸易处于顺差状态。贸易状况良好又强化了国家的产业竞争力,反之亦然。经济地理学最重要的一个特征,即规模收益递增和劳动力流动促使区域差异的形成。规模收益递增效应已在欧盟特别是欧元区中形成,由贸易和工业化程度相互强化,加大了核心国与边缘国的分化。而欧盟一直以来致力于推动的联盟内劳动力自由流动,如在近期实施,虽然会降低整体失业率,但必然会加重边缘国的人才流失,加速产业空心化,加深边缘国的边缘化,使核心国和边缘国进一步分化。

四、对中国建立“一带一路”新模式的启示

克鲁格曼认为,经济聚集是一种很普遍的现象,因而区域差异也是很普遍的现象。大部分的一体化组织成员国在建立之初都具备以下条件:地理上相互临近,成员国之间经济互补。运行良好的一体化组织已使经济活动向其所覆盖的范围聚集,同时有可能吸收更多的成员国。但聚集也造成了区域差异,主要体现在两个层面:第一个层面是各个一体化组织所涵盖的不同地域间的差异,如北美自由贸易区与欧盟、东盟等组织之间的地域发展差异。第二个层面是一体化组织内部各国间的差异,如果合作使成员国之间平衡发展,就会使它们之间的差异保持在建立前的水平或缩小;反之,就会拉大成员国间的差异。

因此,中国在建立“一带一路”新模式时,首先应设置合理的战略目标和实施路径,以带动区域共同发展为己任。“一带”主要涉及中亚五国,“一路”涉及到东盟各国,“一带一路”同时实施涉及的范围较大,应以松散的和开放的组织形式,配合更加紧密的地域连接,以区域内的平衡发展为主要目标,实施国家间的互联互通,使每个参与到“一带一路”区域一体化中的国家从中受益,能有效避免未来一体化发展的停滞甚至倒退。我国发起建立亚洲基础设施投资银行和提出设立丝路基金,已展现平等互利的思想,因此在2014年10月能联合21个国家签署亚投行备忘录,使整体布局迈出关键一步。

图2 各成员国内外部贸易状况(2001-2010年)(从左至右依次为:葡萄牙、意大利、西班牙、希腊、爱尔兰、德国)

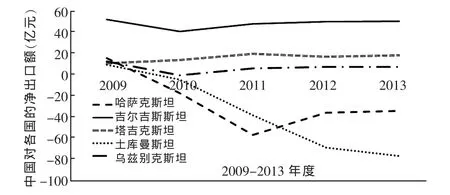

第二,基础设施建设将有效降低贸易成本,使贸易对“一带一路”产生巨大推动作用。一体化组织发展的路径都以促进贸易自由化为核心,在此过程中,经济聚集会不断发生,主要发生于组织内部或向整个组织所处的区域集聚。东盟-中国自贸区建立以来,其贸易已占到世界贸易的13%,“海上丝绸之路”与之配合,辅以基础设施的建设,未来将会极大地推动东亚地区的一体化进程。而与此同时,“一带”所涉及到的中亚各国虽与中国的双边贸易发展迅速,但相较中国与其他地区和国家,总贸易额还较少,中国向中亚五国出口商品涉及种类较多,但进口商品较单一,主要以能源和矿产资源为主。图3显示,自2009年后,中国与哈萨克斯坦、土库曼斯坦的贸易逆差状况持续,与其他三国的贸易顺差额也比较小,未来在推进基础设施建设后,地缘的临近使双边贸易的提升空间巨大。

图3 中国对中亚五国的净出口额(2009-2013)

第三,在一体化组织建设的初期,对欠发达地区和国家的援助是必须的,但应在技术分享的基础上,增强欠发达地区和国家的自我“造血功能”,提升它们的竞争力,使参与各国共同发展,而不能只通过类似欧盟中转移支付的方式来求得区域的相对稳定,更不能使其他国家边缘化,这将会降低一体化的吸引力,最后只能使整个一体化区域被边缘化。正确处理区域差异将促进各国共同发展,保证一体化联盟的稳定。如北美自由贸易区的三个成员国虽合作仅限于自由贸易,且影响力没有不断扩大,但各国平衡发展,组织状况稳定。而欧盟各国虽然合作程度不断加深,成员国不断增加,但联盟在推动商品、人员、服务和资本自由流通的过程中,没有真正促进各成员国平衡发展,反而在无形中加速了区域内各国的分化。危机的冲击将组织内核心国与边缘国的矛盾暴露无遗,二者如持续分化将极大地阻碍未来欧盟的一体化进程。由此可以看出,一体化推进时,所涉及到的国家越多越难平衡发展,合作程度越深越有可能出现更多不稳定因素,要使区域发展走向稳定,必须使参与各国都能共享一体化成果,避免优势资源仅向少数国家集聚,避免“核心-边缘”模式的出现。

1.Wallerstein I.The modern World System I:Capitalist A-griculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century[M].New York:Academic Press,1974.

2.Bayoumi T,Eichengreen B.Shocking Aspects of European Monetary Unification[M].In:Torres F.,Giavazzi F.(eds)Adjustment and growth in the european monetary union.Cambridge University Press,Cambridge,1993.

3.Demertzis,M,Hallett A H,Rummel O.Does a Core-Periphery Regime Make Europe into an Optimal Currency Area?[M],European Monetary Union,1997:161-234.

4.Crowley,P M.One money,several cycles?Evaluation of European business cycles using model-based cluster analysis[R].Bank of Finland Research discussion papers 3,2008.

5.Konstantakopouloua I,Tsionasb E.The business cycle in Eurozone economies(1960-2009)[J].Applied Financial Economics,2011,21(20):1495-1513.

6.Lehwald S.Has the Euro changed business cycle synchronization Evidence from the core and the periphery[J].Empirica,2013,(40):655–684.

7.Ferreira-Lopes A,Pina.Business Cycles,Core,and Periphery in Monetary Unions:Comparing Europe and North America[J].Open Economies Review,Springer,2011,22(4):565-592.

8.Frankel J A,Rose A R.The Endogeneity of the Optimum Currency Criteria[R].NEBR Working Paper,1996,No.5700.

9.Artis M J,Zhang W.Core and periphery in EMU:a cluster analysis[J].Econ 2001,6(2):39–59.

10.Artis M J,and Zhang W.Membership of EMU:a fuzzy clustering analysis of alternative criteria[J].Journal of Economic Integration,2002,17:54-79.

[责任编辑:吴群]

F061.5

A

1009-2382(2015)04-0078-05

高锦,四川大学经济学院博士生(成都610065)、西南民族大学经济学院讲师(成都610041)。