金贝尔美术馆新旧两馆建构理念比较

2015-12-22齐奕张姗姗QIYiZHANGShanshan

齐奕,张姗姗/QI Yi, ZHANG Shanshan

金贝尔美术馆新旧两馆建构理念比较

齐奕,张姗姗/QI Yi, ZHANG Shanshan

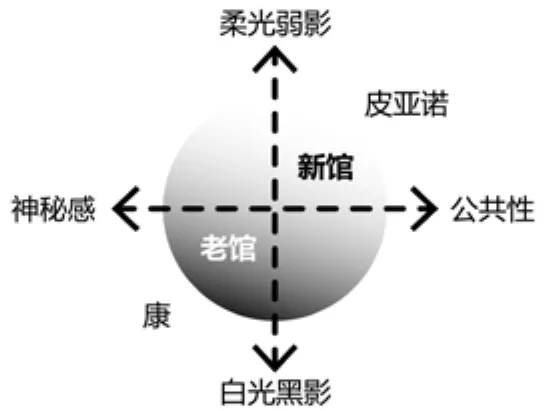

本文运用比较法对金贝尔美术馆老馆与新馆的建造方式进行分析,提出两馆间存在重力感与漂浮感、白光黑影与柔光弱影、非透明性与透明性的差异,指出新馆设计是在尊重的基础上追求创作自由。皮亚诺在新馆设计中的自由包括对材料、结构及建造方法的轻型化运用,以及对博物馆建筑开放性与公民性表达。

重力与漂浮,光与影,非透明与透明,公民性与纪念性,尊重与自由

1 金贝尔美术馆老馆,路易·康,1972(摄影:Larry Harris)

2 金贝尔美术馆新馆,伦佐·皮亚诺,2013(图片来源:Nic Lehoux拍摄,©2015 Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas.)

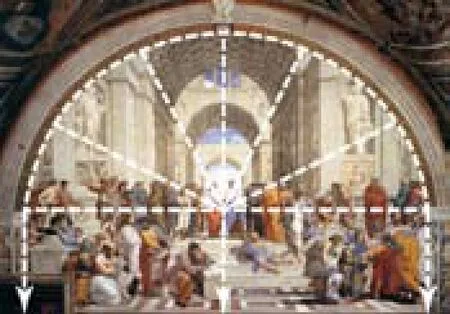

3 雅典学派,拉斐尔,1590-1511(图片来源:齐奕改绘,底图:Web Gallery of Art)

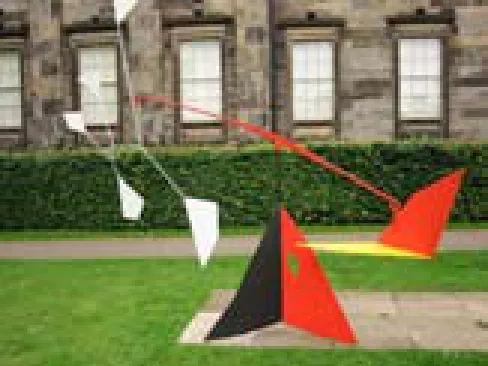

4 亚历山大·凯尔德(Alexander Calder)的《尾部》(L'empennage),1953(图片来源:https://commons. wikimedia.org. ©Finlay McWalter.)

5 视觉动力作用下的重力感与漂浮感(图片来源:齐奕绘)

6 费城设计的焊接钢管结构方案,路易·康,1944(图片来源:参考文献[3])

1 引言

“……我们所有人沉浸于找寻属于我们时代的语言……你无法忽视变化,也不能当什么都未曾发生地工作。我希望从我的房子中获得的与我父亲想要的不同,与我祖父希望得到的也不会相同。建筑语言随着其实现手段与目的进化而变化。我觉得有责任参与这项任务。这是一段进入未知实验领域的旅程。”[1]255-256

——伦佐·皮亚诺

这是伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)在《航海日志》(Logbook)中有关建筑语言的一段陈述,它体现了皮亚诺追求建筑时代特征的辩证与自觉,探索“建筑创作旅程”未知性的冒险精神。皮亚诺力图摆脱传统束缚,追求建筑符合时代性特征。本文通过对比康(Louis I. Kahn)设计的金贝尔艺术博物馆老馆(图1)与皮亚诺设计的新馆(图2)各自采用的建构理念,试图揭示出皮亚诺在新馆设计与建造中是以何种建构策略及方式回应老馆的建造哲学的。并以此为起点,挖掘曾有过师徒关系的两位建筑师在建筑创作及建构理念的联系与差别,寻找在历史语境下城市更新与建筑创作的新思路。

2 重力感至漂浮感

相较于老馆的静谧与厚重,新馆的设计呈现出的则是轻盈与飘逸。从视觉感知的角度来讲,老馆与新馆体现出重力感与漂浮感的区别,这种区别看似是两馆视觉感受的差异性结果,可实际上这种效果完全是皮亚诺刻意追求的,通过截然不同的建造策略与方式实现视觉感知与物理意义两个层面“轻”的自由。

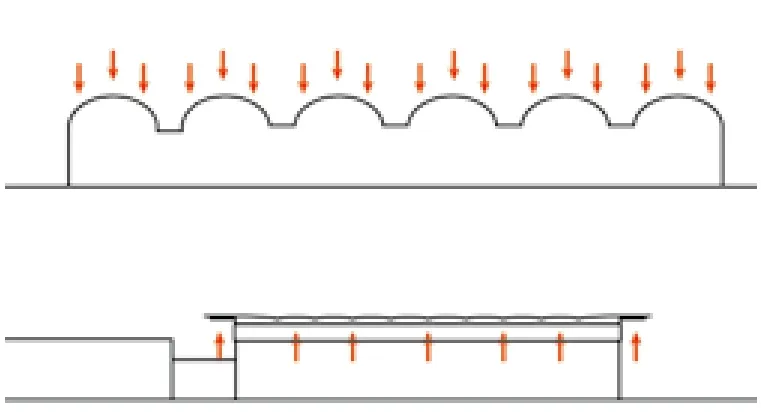

首先就视觉形式而言,重力感与漂浮感意在强调建筑带给人的不同视知觉感受,由于“视觉动力”(visual dynamic)1)的存在,变换距离、荷载及潜在能量都将改变整个物体的视觉状态。重力感是在视觉上受到明显垂直向下的力学作用后整体呈现出稳定厚重的状态,漂浮感则是由于建筑受到垂直向上的“重力反作用”,整体呈现出轻盈与动感。从拉斐尔(Raffaello Sanzio da Urbino,被称为Raphael)的《雅典学派》(The School of Athens,图3)与亚历山大·考尔德(Alexander Calder)的《尾部》(L'empennage,图4)中很容易辨识两种视知觉的差异性。假若从视觉呈现来讨论建筑的话,老馆与新馆清晰地诠释出了重力感与漂浮感,康的连续摆线拱(cycloid vault)使整个建筑“水平”且稳重,具有很强的向下方向感,而皮亚诺的新馆由于“漂浮”的屋顶设计(图5),整个建筑显得更为轻盈,近似失重。这正是“视觉动力”给人带来的不同知觉感受。

但问题是建筑不同于其他艺术,它必须考虑工程与建造等实际问题。建筑的重力感、漂浮感与物理重力密切关联,建构方式不同,物理重力传递的方式不同,力流走向带给人们的视觉感知不尽相同。卡尔·博迪舍(Karl Bötticher)在《希腊人的建构》中就提到过建构的双重关联(double articulation of the tectonic)问题。建构孕育了形式,形式则呈现了建构。依照博迪舍的观点,重力感与漂浮感作为建筑形式给人带来的视觉感知,这对相反的视知觉感受其实正是建构(tectonic)的产物。换言之,两者的差异化诉求是一场有关重力的游戏。

在这场重力游戏中,康选择遵从重力法则。老馆采用摆线拱顶,通过水平延展、结构形式置换及多种材料的并置搭接最终实现老馆建筑的现代感与纪念性。与初始方案中的筒形拱顶以及折板拱顶不同,摆线拱顶缩短了屋顶距地面的距离,进而改变了拱与下面梁柱的比例关系,从而实现对老馆的重力感的强化。通过形体设计、结构及材料选择,康的很多建筑都体现出极强的重力感,但实际上康在创造初期也曾试图用焊接钢管结构(图6)表达对重力的抵抗,试图变化出建筑的轻盈感。但是由于焊接节点的技术难度无法控制,而康又不希望采用大批量生产的型材去牺牲建筑的优雅[2],他不得不再次回到富有重力感的石头、砖以及混凝土的建构中来。事实证明,这些重质材料也的确更符合康试图融合现代化与纪念性的双重目标,更容易彰显康的跨历史精神(tranhistorical evocation)[3]221。

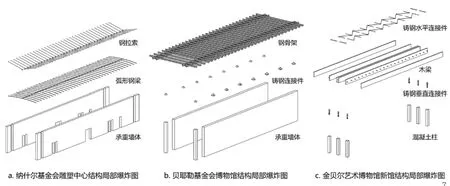

7 3个皮亚诺设计的博物馆结构体系对比(图片来源:齐奕绘)

8 老馆“重”与新馆的“轻”建构逻辑对比(图片来源:齐奕绘)

9 老馆3种自然光线效果的建构实现(图片来源:线图为齐奕绘,照片来源:Robert LaPrelle拍摄,©2015 Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas.)

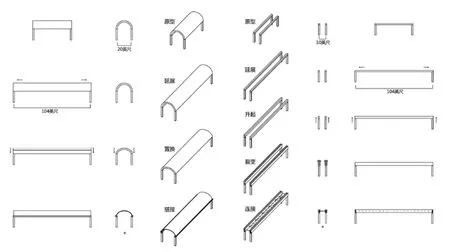

皮亚诺在重力游戏中表达了明确的态度——追求建筑的轻型化。利用杆系结构(filagree)2)的特征,消减建筑的重力感。皮亚诺的很多博物馆作品均清晰得体现出追求轻型化的趋势。相较于纳什尔基金会雕塑中心(Nasher Sculpture Center)的拉索混合结构与贝耶勒基金会博物馆(Beyeler Foundation Museum)的工字钢平面网格,新馆在轻型化设计方面完成得更为彻底,也更富戏剧性(图7)。皮亚诺出乎意料地选择了极具传统特色的结构原型——梁柱体系,这一选择或许是受到了康的老馆拱形结构形式的激励:通过对梁柱原型的延展、升起、裂变及连接,新的梁柱体系展现出超强的轻盈感,甚至漂浮感。新馆轻型化建构方式的极致追求可以视为与老馆一次有关“重力”与“反重力”的平等对话(图8)。新馆以老馆承托拱的柱内侧距离(6.096m,即20ft)的一半(3.048m,即10ft)为横向柱子轴线距离;通过延展使纵向跨度与老馆拱顶结构单元保持一致;将梁升起,使梁与柱子完全脱离开,通过裂变将一品梁变成两个更为纤细的断片(fragments);利用线性构件将断片连接成整体,最后通过钢支撑完成力流的传递。从视觉上讲,新馆的梁基本是处于漂浮状态,仅是通过钢支撑轻轻地触碰(touch)混凝土柱。另外还有一点需要注意的是,新馆重力抵抗过程中充分体现了材料置换理论(stoffwechseltheorie)[3]5-6,将重质混凝土梁置换为更加轻质人性的木材,这与古希腊神庙用石头代替木构原型的方法正好相反,充分体现了基于重力抵抗思想的轻型化自由。通过上述建构手段皮亚诺实现了建筑的从重力感向漂浮感的飞跃。

3 白光黑影至柔光弱影

光线设计方面,尽管康与皮亚诺都非常强调自然光的诗意表达,但新馆与老馆呈现出的光影效果截然不同。老馆的光线宁静、神秘、富有一定的内向性,新馆的光线则明亮、对比柔和,具有一定的公民性与外向性。

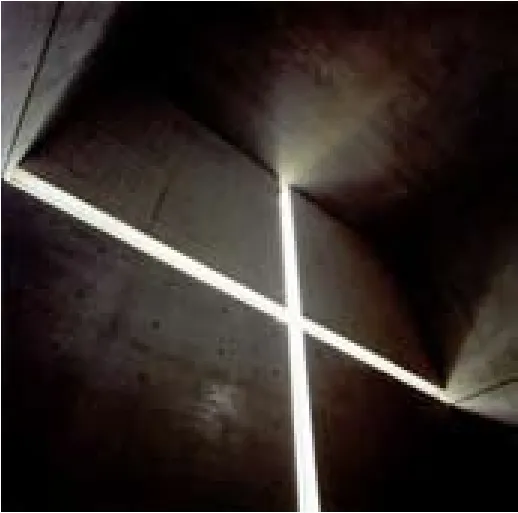

在老馆光线设计中康通过光域、光带、光束3种光线效果实现纪念性(monumental,图9)。首先,在顶光设计中康从早期的V型折板屋顶到摆线拱顶,始终保留光漫反射(light diffuser)装置的设计,自然光经弧形反光板及质感粗糙的混凝土拱顶的反射形成漫射光,营造出弥散于整个屋顶的柔和光域,奠定了整个展览空间的光感基调;其次,康在两个结构转角处设计了富有装饰性的光带,一处位于紧邻拱廊的第二排拱顶下缘的狭长缝隙,另一处位于拱顶纵向端部的弧形隔板与石灰华大理石填充隔墙限定出的弧形缝隙。光带消解了结构转折处的暗角但却没有造成眩光。戏剧性的光线突显了摆线拱顶的体积感(图10),强化了结构形式,也赋予建筑某种神秘性。这种氛围营造方式与安藤忠雄光的教堂营造方式(图11)有些许相似之处;再次,康运用光束再现了老馆的纪念性与建筑的永恒性,时间发生变化,建筑却未曾改变。常常有一束细长的光线自拱顶天窗投射在纵向拱形单元的墙面上,由于控制天光的漫反射装置与墙面有一段微小的距离,保证了小部分天光不必经过反射可以直接射入室内,光束演化为钟表指针,随着时间的变化不断移动。承担雨棚作用的主入口拱顶与相邻的南北两侧拱顶之间的夹缝使阳光自然地散落,照射在石灰华大理石隔墙上形成鲜明的光影关系,弧形及三角形的阴影随太阳高度变化而变化。最后,需要强调的一点是所有这些光线效果产生的前提,就是要尽可能多地利用界面封闭营造出“暗调”,从而保证上述多种光线效果的完美呈现。这与西方古典建筑特别是宗教建筑中的光影效果(图12)极为相似,少量的光以集中的方式进入室内,黑影变得极富神秘感,反衬出光线的神圣。从视觉营造的角度讲,这种手法与文艺复兴时期卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio)的明暗对照法(chiaroscuro)3)颇为相似(图13),在整体偏暗的光线基调下通过明暗对比烘托富有戏剧性的神秘氛围。关于光影的戏剧性对比,康曾在与学生的对话过程中提到过白光与黑影[4]这组富有哲思的概念。老馆完美地诠释了康是如何通过白光与黑影创造建筑纪念性的。

不同于老馆光线的静谧与神秘,新馆的光线呈现出明显的“去物质化”(dematerialization),从中很难感受到戏剧性的光影关系,光线显得更加现代明亮,进入室内的光全部经过柔化,阴影被最大化地消解,柔光弱影或许是形容这种光线效果的恰当描述。皮亚诺很多博物馆项目都呈现出这种光学效果,正如他本人所说:“自然光(通常是来自顶部经过漫反射的光线)是我工作的恒定特质……无论在体积感知方面还是在情感回应方面,我总是对周围的光效果倾注大量精力。”[1]253

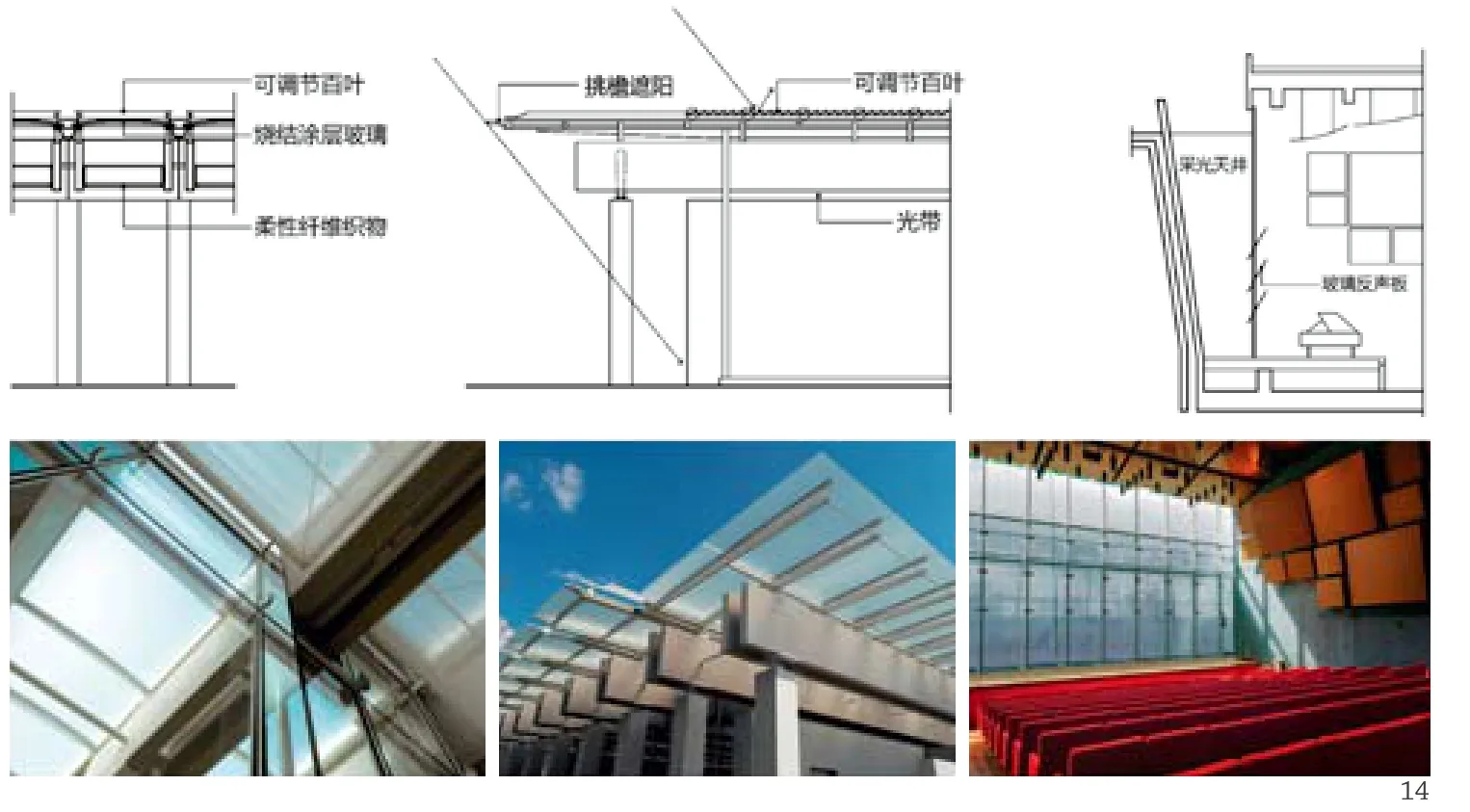

新馆光线设计除了运用与老馆手法相似的采光带还引入3层屋顶系统以及西侧狭长采光天井(图14)。首先,皮亚诺在新馆前半部分的东西两侧立面设计了狭长的光带,光带由被抬高的木梁与混凝土墙限定而成,此处的光带与老馆的拱顶下缘光带有异曲同工之妙,但稍有不同的是此处的光线由于挑檐遮阳的设置使入射光更为柔和;其次,作为新馆设计最关键的部分——整个屋顶系统采用分层设计,第一层可调节角度光伏电板不但可以为新馆提供主动能源,还能起到遮阳百叶作用;第二层弧形烧结图层玻璃(fritted glasses)减少太阳直射光进入室内;第三层柔质纤维织物(fabric scrim)进一步柔化了入射光线;浅色木梁侧面通过对光线反射也使光线强度进一步降低;充满技术性的复杂屋顶系统设计实现自然天光的引入。最后,皮亚诺在新馆后半部分最西侧设计了狭长的采光天井,不但避免了太阳西晒造成的强光照射,还利用了浅色素混凝土的反射为剧院提供了丰富的光学效果。

总体来讲,新馆中,影的参与感不强,皮亚诺更多地是通过自然光、材料的浅色调与细腻质感营造出“弱”空间的感觉,使参观者注意力集中在艺术品本身而不是建筑上面,“让艺术说话”(lets the art speak)[5]或许是皮亚诺的重要意图。假若将康设计的老馆光线效果概括为白光与黑影,那么皮亚诺的新馆呈现出的则是柔光弱影(图15)。

4 非透明至透明

10 老馆光影的图底关系(图片来源:齐奕绘)

11 光之教堂,安藤忠雄,1989(图片来源:Henry Plummer. The Architecture of Natural Light[M]. Thames & Hudson, 2009: 190.)

12 越台伯河的圣母大殿(Basilica di Santa Maria in Trastevere)室内的光影效果(摄影:齐奕)

13 圣马太召唤(The Calling of Saint Matthew),卡拉瓦乔,1600(图片来源:Web Gallery of Art, 网址:http://www. wga.hu/index1.html)

14 新馆的采光方式设计(图片来源:线图为齐奕绘,照片来源:Robert Polidori 拍摄,©2015 Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas.)

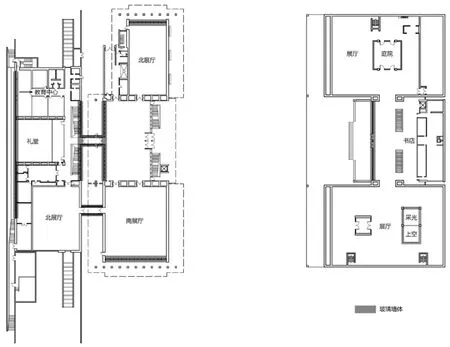

非透明与透明是新旧两馆的另一点差异,这里的透明属于单纯的物理透明性。旧馆的围护结构大部分由不透明的石灰华大理石填充墙以及混凝土墙构成,而新馆围护结构中玻璃墙体占据了很大的比例(图16)。新馆消除了部分建筑围护的视觉限制,使室内外空间模糊交融,展现出建筑的开放性与公民性,与老馆近乎完全封闭的建筑界面形成强烈对比,这体现了建筑师的创作意图:“旧金贝尔美术馆是由路易·康设计的,我非常喜欢这个建筑,但是这座建筑太过封闭。所以我们所做的恰恰相反,新馆设计是开放的、参与性的、透明的。”[6]

15 白光黑影与柔光弱影的关系(图片来源:齐奕绘)

16 新旧两馆的透明围护结构对比(图片来源:齐奕绘)

17 内向性的金贝尔老馆(图片来源:Robert LaPrelle拍摄,©2015 Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas.)

老馆除了在主入口及内侧庭院设计玻璃透明界面外,几乎其他所有侧界面均以混凝土墙体或石灰华大理石贴面隔墙视人。沿南北方向布置的“百尺长墙”[6]与拱廊给人以宁静与永恒之感,近乎封闭的“长墙”让人无法感受到建筑内部的空间气质(图17),步入老馆内部的参观者除通过康精心设计的封闭庭院感知人为营造的自然环境外,鲜有与真正“自然”沟通的机会,非透明给建筑带来了强烈的封闭性与向心性,当然此处的“向心”并非空间形式中的向心,而是说建筑核心空间在整个环境中处于自闭向心的状态。向心性从某种程度来讲极好地完善了建筑自治,康也借助向心性强化了自己所追求的建筑纪念性。

但问题是博物馆建筑一定要保持强烈的自制与纪念性吗?从新馆的设计可以看出皮亚诺显然不这么认为。他在新馆中通过透明性表达了与康截然相反的建筑态度——博物馆建筑可以具有开放性与公民性(图18),人们可以感受博物馆的欢迎态度,处于博物馆内部的人也同样拥有与室外自然实现沟通的权利。在建筑处理中,一方面皮亚诺将新馆前半部分的南北两侧墙体设计成完全透明的玻璃,玻璃墙体在出挑的烧结玻璃屋顶遮阳保护下,既能控制适量自然光线进入室内,也实现了室内外良好的视觉联系。尤为精彩的是南侧建筑界面,参观者可以透过玻璃看到街对面的装饰艺术风格的威尔·罗杰斯纪念中心(Will Rogers Memorial Center)以及周边的绿色景观。基于物理透明性的设计使室外风景成为新馆的另一件展品,这种处理方式扩展了传统博物馆的展览内容与内涵,事实上,皮亚诺在其他几个建筑项目中也有类似的处理。假若从本质上讲,皮亚诺对自然景观与人文景观给予了高度重视,并通过透明性调度所有这些要素为新馆服务,为人服务。我们能够从范斯沃斯住宅(图19)中发现这种物理透明性特质,但相较于私宅,更具公共性的新馆在不影响正常展览的前提下,通过透明性将自然要素成功引入室内并模糊了室内外空间,可以说是对透明性的一种提升与进化。另一方面,透明性还体现在新馆礼堂的西向玻璃墙体上。考虑到光线、声学以及舞台本身的背景作用,传统的礼堂常会选择封闭实体作为背景,老馆礼堂即采用的是这种布景方式,整面厚实的石灰华大理石形成了一道完整的非透明背景。皮亚诺在新馆设计中完全颠覆了传统布景方式,他将围护墙体设计成为具有声音反射功能的全玻璃墙体,室外是限定出西侧采光天井的浅色混凝土墙面。从效果来看,浅色混凝土墙面更像是整个礼堂的背景,玻璃墙体作为透明性界面保证了视觉上的连续性,使室内外环境模糊交融,通过透明性引入光线,引入室外墙体背景,将原本封闭的室内礼堂转换为半室内半室外的具有开放性的礼堂,人们可以感受得到混凝土背景墙光影不断变化的戏剧效果。这种兼具功能性与视觉联系透明性的设计在帕格尼尼演艺厅(Niccolò Paganini Auditorium,图20)中也有体现。假若追溯历史,透明所带来的开放性、公民性与古希腊剧场(图21)相似,观众处于自然之中,在观赏戏剧的同时也能感受到身边的景观。

5 结语

老馆作为康最成功也是最负盛名的建筑作品之一,其在建筑史上的地位无需多言,静谧、永恒、严谨的几何秩序与建构逻辑都可堪称为现代建筑的经典,蕴含于老馆中的康的建筑哲思也已经被广泛讨论并承认。相较而言,新馆的价值尚待发掘,通过对比新旧两馆在重力与轻盈、光影与透明方面存在的联系与差异可以获得评价新馆的一些思路,这些评价思路或许可以为当代建筑创作,特别是处于历史文脉中的建筑更新带来新的思考。

第一,从建构的方法来讲,新馆在材料应用、结构选型以及构造设计中呈现出了建构的自由性,自由是围绕轻盈、透明以及奇妙的光影效果展开的。基于对材料属性、结构特点以及构造形式的娴熟掌握,通过富有创新性的试验,皮亚诺将传统的、非传统的建筑材料与结构赋予新的形式与内涵。当材料断片(fragments)被一件一件组织起来时立刻就转化为皮亚诺的建筑语言。轻盈、柔光弱影以及透明的效果均依靠巧妙的建构逻辑得以实现。

第二,从建构的策略来看,新馆建构是对自然环境采取的主动回应,而非被动服从。两者的本质差别在于前者更具备敏感的环境意识及多样的解决方案,通过建筑设计策略寻求与自然环境的友好对话。皮亚诺成功地将室外自然环境引入室内,通过建筑技术手段解决自然采光、遮阳以及光能转化等问题,并将技术构件以极具艺术化的方式呈现,这些策略都是他寻求主动回应的佐证。从被动的环境服从到主动的环境回应,体现出新馆与自然对话方式的积极态度。

第三,从建构的形式呈现来看,新馆创作中形式似乎并非最主要的驱动因素,形式是基于文脉、自然环境以及建造方式的综合演化结果。上述任意一个要素的变化都会使建筑形式产生变化。皮亚诺在新馆建构中并未拘泥于某种特定的建筑形式语言,他所坚持的是建筑的理性主义、技术与艺术相结合的创作思路以及工业化生产为建筑设计服务的客观事实。借助如此的理念,皮亚诺实现了对轻盈、透明以及光影的追求,最终形成了新馆的建构形式。人们往往习惯于从建筑形式或风格出发对建筑进行归类,但这种方法似乎并不适用于皮亚诺的建筑。因为他的建筑往往是场所形式(placeform)与产品形式(produktform)[1]7两个要素的互动结果,而非以形式为主导的视觉呈现。

对金贝尔美术馆新旧两馆的比较表面上看是对两个建筑单体的建构理念的比较,实则是对两者创作理念内在联系的探讨,因为新馆的创作是以老馆存在为前提的,一切对新建构理念的分析总结都应以老馆为参考系。从某种角度来讲,两者实际上是一个整体的两个部分。透过重力与轻盈、白光黑影与柔光弱影、非透明与透明三方面的比较,我们不但能够看到新馆对旧馆的尊重态度,还能看到新馆有针对性地实现了建构自由。

新旧两馆建构理念的比较为中国当代建筑创作提供了启示,我们既需要尊重历史,也需要保持创作的自由。假若过分尊重,很容易迷失自我;如果过度自由,则将失去与历史的链接。建筑师或许需要保持克制谦虚的自信,而非过分彰显自我的不羁。□ (感谢金贝尔艺术博物馆提供宝贵资料。)

注释:

1) 视觉动力(Visual dynamics)概念由鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)提出,实际上是源自心理学的视觉效应。阿恩海姆认为视觉动力存在于建筑设计中,除物理重力外,建筑同样也存在视觉重力。参见:[美]鲁道夫·阿恩海姆. 建筑形式的视觉动力[M]. 宁海林, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006: 30 - 31.

2) 杆系结构(filagree)被克里斯托弗·维泽(Christoph Wieser)与安德烈·德普拉泽斯(Andrea Deplazes)用来形容线型、杆状结构要素组织起来的建构方式。参见:[瑞]安德烈·德普拉泽斯. 建构建筑手册: 材料·过程·结构[M]. 任铮钺, 袁海贝贝, 李群,等, 译. 大连: 大连理工出版社, 2007: 5-6. 皮亚诺建筑采用的大量工业化预知构建具有很强的杆系特征。

3) 明暗对照法(chiaroscuro),词源为意大利语,“明亮-黑暗”之意,为文艺复兴时期出现的绘画术语。画家卡拉瓦乔是这种画风的典型代表。这种风格的画作并非通过描边来限定形体,而是寻求光影的渐变形成立体效果。明亮与黑暗所形成的对比反差产生一种视觉神秘感。

[1] Renzo Piano. Translated from the Italian by Huw Evans. Renzo Piano: Logbook[M]. New York: The Monacelli Press, 1997: 255-256.

[2] Louis I. Kahn. Munumentality[D]. in Zucker. ed. New York: Philosophical Library, 1944: 579-580.

[3] 肯尼斯·弗兰姆普敦. 建构文化研究——论19世纪和20世纪建筑中的建造诗学[M]. 王骏阳, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.

[4] Louis I. Kahn: Conversations with Students[M]. New York: Princeton Architectural Press, 1998:16-18.

[5] Sarah Williams Goldhagen. Facing up to a Legend [J]. Architectural Record, 2013, 201(12): 54.

[6] 孙晨光. 伦佐·皮亚诺访谈[J]. 世界建筑, 2012(07): 19-24.

Comparison of the Tectonic Ideas Between the Existing Building and the New Expansion of Kimbell Art Museum

This paper utilizes the comparative method to analyze the construction methods applied in the old building and the new expansion of the Kimbell Art Museum. The author outlines that the differences in the two buildings are the force of gravity versus the force of floating; white light and black shadow versus soft light and weak shadow; opacity versus transparency. The paper points out that the freedom was pursued in the new expansion, basedon respecting for the original one. The freedom shown in Piano Pavilion includes lightweight application in the use of materials, structure and construction methods. The other free expression is the representation of openness and civility towards museum architecture.

gravity and floatation, light and shadow, opacity and transparency, civility and monumental, respect and freedom

18 从新馆室内可以看到南侧的威尔·罗杰斯中心的塔楼(图片来源:Nic Lehoux拍摄,©2015 Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas.)

19 范斯沃斯住宅(图片来源:https://en.wikipedia.org. ©Carol M. Highsmith.)

21 锡拉库萨古希腊剧场(Teatro Greco di Siracusa)(摄影:齐奕)

哈尔滨工业大学建筑学院

2015-06-15