世博建筑的创意建构设计:一次概览

2015-12-22范路FANLu

范路/FAN Lu

世博建筑的创意建构设计:一次概览

范路/FAN Lu

本文概览了世博建筑历史中的创意建构设计,并对2015年米兰世博会场馆的多元建构创意进行解读。

创意建构设计,世博建筑,2015年米兰世博会

1 引言

首届现代世博会,全称是“万国工业产品大博览会”(The Great Exhibition of Works of Industry of All Nations),旨在促进世界各国展示交流新的生产技术和生活理念。由于现代建筑是重要的工业产品,从1851年至今,世博建筑自身一直都是引人注目的展品,成为表现建筑技术、文化和观念的载体。而世博建筑的这种展示性,往往体现在其建构设计当中。因此,本文从“诗意建造”的视角出发,概览160多年世博建筑历史中的创意建构设计,并对2015年米兰世博会场馆的多元建构创意进行解读。

2 表现建筑新技术的建构

新技术是世博会的重要展示内容。因而在世博建筑的历史中,不断涌现出表现建筑新技术的创意建构设计。

2.1 早期的钢铁巨构

1851年,由园艺师帕克斯顿(Joseph Paxton)设计伦敦世博会场馆,是早期现代建筑的代表作,也是建筑走向工业化的标志(图1)。该建筑长约564m(1851ft),宽约124m,共3层,外形逐层收退,中央凸出半圆形拱顶,最高处约33m。它是一个完全的铁框架结构,墙面和屋顶全是玻璃。其玻璃和铁构件均为工厂预制的标准化构件,这使得当时人们能够在17个星期内搭建出如此巨大的展馆。铁桁架梁与半圆形肋拱及拉杆的使用,创造出了无阻隔的内部大空间,以容纳大型展品和大量参观者。因其呈现轻巧、光洁、透亮的新建筑美学,故被人称作“水晶宫”(Crystal Palace)。1889年巴黎世博会,两座建筑突破了钢铁巨构高度和跨度的记录。由工程师埃菲尔(Gustave Eiffel)设计的铁塔(图2),最大限度发挥锻铁性能并采用铆钉连接,底部立柱和上部尖塔均使用X型抗风斜撑组成的网格桁架。该塔加上天线总高约320m,自建成起保持世界最高建筑记录40年。在离埃菲尔铁塔不远处,由建筑师迪泰特(Ferdinand Dutert)和工程师孔塔曼(Victor Contamin)设计的机械馆是第一座钢结构的建筑(图3)。它采用钢质三铰拱结构,跨度达到了前所未有的115m,带来巨大内部空间。而在三铰拱结构中,梁柱成为整体,其同地面基座连接的部分变得很小,这与传统砖石建筑厚重的底部正好相反。

2.2 伞形结构单元

1 1851年伦敦世博会,“水晶宫”(图片来源:http://www. usc.edu/dept/architecture/slide/ghirardo/CD3/008-CD3. jpg)

2 1889年巴黎世博会,埃菲尔铁塔(图片来源:https:// upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Eiffel_ Tower_during_1889_Exposition.jpg)

3 1889年巴黎世博会,机械馆内景(图片来源:http:// www.unjourdeplusaparis.com/paris-reportage/monumentsdisparus-de-paris/attachment/galerie-des-machines)

4 1961年都灵世博会,劳动宫大厅(图片来源:http://architectuul.com/architecture/palazzo-del-lavoro)

5 1961年都灵世博会,劳动宫夹层(图片来源:http:// freeforumzone.leonardo.it/lofi/MONOROTAIA-Italia-39-61/ D3690093-9.html)

6 2000年汉诺威世博会,“大木伞”(图片来源:http:// www.thomasherzogarchitekten.de/Expo_Dach.html)

7 1967年蒙特利尔世博会,美国馆(图片来源:https:// en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Biosphère#/media/File:Biosph%C3%A8re_de_Montr%C3%A9al_en_juillet_2011. jpg)

8 1967年蒙特利尔世博会,美国馆细部(图片来源:http:// www.georgeglazer.com/archives/prints/industry/images/ gnamexpo3.jpg)

9 1967年蒙特利尔世博会,德国馆(图片来源:http://www. westland.net/expo67/map-docs/germany.htm)

10 1970年大阪世博会,美国馆(图片来源:http://www. columbia.edu/cu/gsapp/BT/DOMES/OSAKA/osa86.gif)

11 1970年大阪世博会,美国馆内景(图片来源:http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/DOMES/TIMELN/osaka/ osak-02.jpg)

1961年的都灵世博会,意大利土木工程师奈尔维(Pier Luigi Nervi)设计的劳动宫大厅(图4),用独特的伞形结构单元组合,展现了空间与结构的融合,表现了结构与力之美。劳动宫方形大厅由16个独立的结构单元组合而成,外围为玻璃幕墙。每个单元高20m,由十字形变截面混凝土柱支撑40m见方伞形钢结构体。单元之间留有20cm的缝隙作为屋顶带窗。此外,在夹层展厅钢筋混凝土楼板处,他设计的板肋形式体现了等应力线的分布,具有很强的表现力(图5)。而到了2000年汉诺威世博会,德国建筑师托马斯·赫尔佐格(Thomas Herzog)设计的世博屋顶——又称“大木伞”(图6),回应了39年前奈尔维的设计。“大木伞”由10个20m高,40m×40m的木伞单元组成,是当时悬挑最大的木屋顶结构。木伞顶部以双曲面格栅构成,覆以可回收的塑料薄膜。通过悬挑木托架和金属连接构件,顶部的荷载传到4根来自德国黑森林的木柱构成的结构塔上。结构塔中央走落水管,雨水可通过木伞下的人工水道流入旁边的人工湖,水面又倒映出木伞结构之美。“大木伞”是传统木材与现代建筑技术相结合的成果。除了使用金属连接,在选择加工木材时运用了超声波探伤筛选、水压枪脱皮技术。木板采用分层拼接,大大提高强度,而先进的分析方法使结构荷载分布更加合理。

2.3 轻量结构

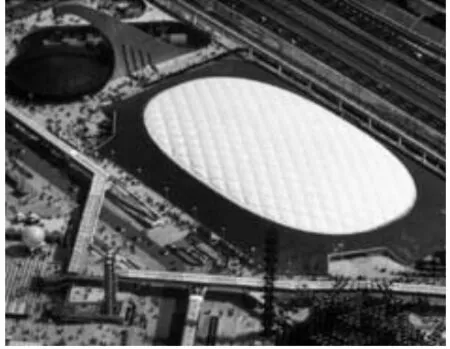

在世博建筑中,一些场馆以探索“少费多用”(Doing the most with the least)的轻量结构而著称。1967年蒙特利尔世博会,建筑师、工程师富勒(Buckminster Fuller)以短线网格球形穹顶结构(geodesic dome)完成美国馆的建造(图7)。该结构体系由富勒于1948年发明,是以最少结构提供最大强度的向量系统——以四面角锥体为基本单元,与八面体聚合,形成最经济的空间结构。美国馆直径76.2m,高61m,轻巧地覆盖着展览空间。而遮阳板上的六角形装饰图案强化了几何结构之美(图8)。同样在这届世博会上,古特布罗德(Rolf Gutbrod)和奥托(Frei Otto)设计的德国馆采用了索膜结构(图9)。奥托是索膜结构建筑的先驱,他从自然现象中获得灵感,寻求使用最少原材料和能源的封闭空间。德国馆以8根钢桅杆(最高一根120ft)悬挂高强度钢缆、索网和9300m2(100,000 ft2)的半透明白色涤纶膜,形成了新型的大尺度帐篷空间。正是由于这次的成功,1972年慕尼黑奥运会主会场建筑也采用了这种结构形式。1970年大阪世博会,工程师盖格(David Geiger)以大跨度缆绳和增强充气薄膜结构设计了美国馆(图10、11)。该馆建造在地下,平面为142m×83.5m的椭圆形,上覆钢管和充气膜屋顶。膜材料自重5kg/m2,能够承受的风荷载却达到150 kg/m2。

2.4 表现性结构

与节约高效的轻量结构相反,世博会上另一些建筑则追求结构和受力的夸张表现,其代表是两座桥的设计。1992年塞维利亚世博会,西班牙建筑师、工程师卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)为展会设计了阿拉米略大桥(Alamillo Bridge,图12)。该桥跨度200m,为悬臂斜拉索形式。其主塔高142m,倾斜58°,以13对钢索拉住桥身。该桥仅用一个斜塔拉住桥身,实际上人为增加了结构困难。但这一结构形式却夸张地表现了力的精巧平衡,凸显了桥体的力量感,象征了塞维利亚的现代化。2008年萨拉戈萨世博会,伊拉克裔英国女建筑师哈迪德(Zaha Hadid),在展馆的出入口处设计了一个标志性建筑——结合步行桥与展馆的桥馆(图13)。该桥馆长280m,以自然流动的形体传达表现力。桥馆主体以钢结构和玻璃纤维混凝土建造,以4根钻石形截面的豆荚状空管(pods)为结构和空间单元。4根空管状单元在空中扭转叠加,交融成一体,造型有如分叉的剑兰。由于每个单元包裹了不同的使用空间,它们融合后在室内形成了多层通道的复杂空间(图14)。桥馆表皮设计受鲨鱼表皮鳞片原理启发,用三角形单元层叠覆盖复杂的空间曲面,并通过材质和板片开启的变化,形成优美图案。

2.5 运转的巨构与城市景观

12 1992年塞维利亚世博会,阿拉米略大桥(图片来源:http://www.mimoa.eu/projects/Spain/Seville/Alamillo%20 Bridge)

13 2008年萨拉戈萨世博会,桥馆(图片来源:http:// buildipedia.com/images/masterformat/aec/2013.03.18_ zaha/images/Fernando%20Guerra/1199_FG_040.jpg)

14 2008年萨拉戈萨世博会,桥馆内景(图片来源:http://buildipedia.com/images/masterformat/aec/2013.03.18_zaha/ images/Luke%20Hayes/1199_LH_0608_010.jpg)

15 1893年芝加哥世博会,菲利斯大转轮(图片来源:https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ferris-wheel.jpg)

16 1893年芝加哥世博会,菲利斯大转轮,从缆车内向外看(图片来源:https://en.wikipedia.org/wiki/Ferris_Wheel#/ media/File:World%27s_Columbian_Exposition_Ferris_ Wheel,_Chicago,_United_States,_1893.jpg)

17 1992年热那亚世博会,“大吊车”(图片来源:http:// www.creativeworld.us/77langhe09.htm)

18 1992年塞维利亚世博会,英国馆(图片来源:http:// grimshaw-architects.com/project/british-pavilion-expo)

19 2008年萨拉戈萨世博会,西班牙馆(图片来源:http:// www.archdaily.com/479306/pabellon-de-espana-para-laexposicion-internacional-zaragoza-08-francisco-mangado)

20 2008年萨拉戈萨世博会,西班牙馆,水池中的柱子(图片来源:http://www.archdaily.com/479306/pabellonde-espana-para-la-exposicion-internacional-zaragoza-08-francisco-mangado)

1893年芝加哥世博会,位于大道乐园(Midway Plaisance)中心的菲利斯摩天轮(Ferris Wheel)是最引人注目的建筑(图15)。由美国工程师菲利斯(George Washington Gale Ferris)发明的这个独特大巨轮,高约80m,由两座43m的钢塔支撑,一台1000匹马力的蒸汽机带动。其13.86m(45.5ft)的转轴,是当时世界上最大的空心锻造构件。这个运转的巨构上悬挂了36辆缆车,最多可同时搭载2160人。它不仅成为城市中的独特地标,也为人们带来了欣赏城市景观的独特体验(图16)。而自那时起,全世界许多大都市都以它为原型建造自己的摩天轮。1992年热那亚世博会,意大利建筑师皮亚诺(Renzo Piano)设计了了一个内涵更加丰富的景观巨构。热那亚港口原有许多单臂吊车,皮亚诺由此启发自己的设计,并将之命名为“大吊车”(Grande Bigo,图17)。“大吊车”立在水中,由8根主桅杆构成花瓣状的整体,其中两根桅杆用钢缆吊起岸边钢结构张拉膜的帐篷顶,而另一根桅杆上悬挂一个观光缆车,使人得以鸟瞰港口景色。由此,“大吊车”以一种全新的方式,把城市空间和港口的历史文化整合了起来。

2.6 节能技术

随着1970年代能源危机的爆发,建筑节能设计越来越受重视。在世博建筑中,也不乏此类优秀作品。1992年塞维利亚世博会,建筑师格里姆肖(Nicholas Grimshaw)设计的英国馆,探索以高技术手段控制气候、节能环保,并与清晰而精美的建筑形式相结合(图18)。该建筑为方形体量,采用轻型的钢结构体系。为了应对塞维利亚夏季的高温,建筑外围护表皮做了相应处理。其东立面为65m×18m的水幕冷却式玻璃幕墙,屋顶太阳能板为水泵提供能源。西立面用装满水的集装箱吸收热量。南北立面采用游艇建造技术,以张拉结构挂条状白帆遮阳。经测算,其实际能耗仅为同类建筑的1/4。2008年萨拉戈萨世博会,建筑师曼加多(Francisco Mangado)在西班牙馆的设计中,以独特的建构设计解决节能问题(图19、20)。该建筑有巨大的遮阳屋顶,外围和内部有大量柱子。柱子为钢结构,外套陶土管。柱子立在水池中,水沿陶管向上渗透、蒸发并带走热量,产生阴凉小气候。而富有表现力的细密柱阵,达成了建筑师构想的“水中升起的竹林”意象。

3 表达非技术性主题的建构

除了展现技术进步,世博会也是参展各国表达形象和观念、交流思想文化、探讨人类共同议题的聚会,还是设计师探索建筑新观念和语言的试验场。因此在世博建筑中,也能看到许多表达非技术性主题的创意建构设计。

3.1 现代主义建筑观念

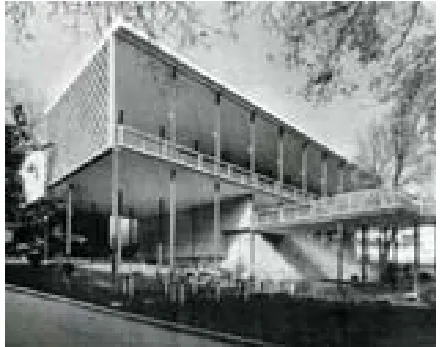

1925年巴黎世博会,梅尔尼科夫(Konstantin Melnikov)设计的苏联馆是构成主义建筑(Constructivist Architecture)的代表作(图21、22)。构成主义强调抽象构成中形式和空间的运动感,将运用先进建筑技术与表达共产主义社会理想结合起来。苏联馆形体为一个沿对角线裂开的长方体,中间裂缝处为台阶通道,并在一端设置塔架。展馆两部分屋顶倾斜,高架中和通道上方布置了大量斜板。色彩以白、红、灰、黑色组合。该建筑为木结构,在苏联国内加工制造,现场进行装配。1929年巴塞罗那世博会,密斯(Mies van der Rohe)设计的德国馆,是世博会也是现代建筑历史上最重要的建筑之一(图23、24)。它充分体现了流动空间、精致现代建造和“少即是多”的美学。在略微抬高的基座上,坐落着主展馆和一个附属用房,一大一小两个水池庭院。8根十字形钢柱顶着轻薄屋顶。主展馆以玻璃为外表皮,加上隔墙穿插,让内外空间充分流动交融。所用的玻璃、大理石等材质细腻精美,比例和模数体系十分严谨。而表面镀铬的十字形钢柱以其独特形态和质感,一方面强调了自己作为支撑构件的意义,另一方面又消解了自身的物质性。1958年布鲁塞尔世博会上的西德馆(图25),由建筑师艾尔曼(Egon Eiermann)和鲁夫(Sep Ruf)设计。艾尔曼是德国二战后的重要建筑师,他强调功能、结构和人感知的结合,注重以建造呈现建筑秩序。该展馆由8个单体构成,由二层连廊相连,其结构框架和各种构件层次分明,交接清晰。

3.2 民族文化与国家形象

21 1925年巴黎世博会,苏联馆(图片来源:http://www. urbipedia.org/images/7/77/Konstantin_Melnikov.Pabellon_ sovietico.planos3.jpg)

22 1925年巴黎世博会,苏联馆(图片来源:http://www. urbipedia.org/images/4/43/Konstantin_Melnikov.Pabellon_ sovietico.3.jpg)

23 1929年巴塞罗那世博会,德国馆(图片来源:https:// upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Barcelona_ mies_v_d_rohe_pavillon_weltausstellung1999_03.jpg)

24 1929年巴塞罗那世博会,德国馆(图片来源:http://www.urbansplatter.com/wp-content/ uploads/2014/11/201111-Spain-Barcelona-4.jpg)

25 1958年布鲁塞尔世博会,西德馆(图片来源:http:// www.vs.de/media/timelines/features/egon-eiermann. zumkuckuck.com/vs_55801_12_1.jpg)

26 1937年巴黎世博会,日本馆(图片来源:http://userdisk. webry.biglobe.ne.jp/019/942/06/N000/000/000/12684157 7084216105036_16f2e0ccd7bc92b2.jpg)

27 1939年纽约世博会,芬兰馆(图片来源:ht t p:// classconnection.s3.amazonaws.com/284/flashcards/404284/png/finnishpavillion1323926533168.png)

28 1992年塞维利亚世博会,日本馆(图片来源:http:// en.wikiarquitectura.com/index.php/File:Pabellon_Japon3. jpg)

29 1992年塞维利亚世博会,日本馆,入口内景(图片来源:http://en.wikiarquitectura.com/index.php/File:14pab.jpg)

30 1970年大阪世博会,主题馆(图片来源:https:// kingofcomedy.files.wordpress.com/2013/08/expo-70-osaka9.jpg)

如何以场馆来表达民族文化和国家形象,一直都是各个参展国家和建筑师关注的重要问题。1937年巴黎世博会,建筑师坂仓准三(Junzo Sakakura)设计的日本馆,是一座具有日本文化内涵的现代建筑(图26)。坂仓准三曾在勒·柯布西耶的巴黎工作室工作,并将现代建筑思想带回日本。日本馆的设计是以现代建筑语言为基础,但又结合了日本建筑的模数、比例和细部处理方式。1939年纽约世博会,建筑师阿尔托(Alvar Aalto)在芬兰馆展厅的设计中,以一种综合之美展现了芬兰特色(图27)。由于与其他国家共用一栋建筑,芬兰馆实际上只是个长条形的展厅。阿尔托强化空间特性,设计了16m通高展厅。单边设置的木质展示墙分4层,以陈列不同类型的展品。展示墙满布紧密排列的细木柱,以形成背景肌理,将展示图片、物品和墙体融合为一个大展品。展示墙各层不仅在水平上起伏,还在竖直上内倾,形成如海浪般涌向观众的塑性空间。1992年塞维利亚世博会,安藤忠雄(Tadao Ando)在日本馆的设计中,以一种与板仓准三完全不同的方式,演绎了日本传统建筑语言的现代表达(图28)。该建筑有着非常高大的形体,为胶合木梁柱结构体系。安藤忠雄从传统木构形式出发,设计了10个巨柱单元。每根巨柱由4根木柱组合,支撑着层层出挑的仿斗栱梁架体系。建筑南北立面的建造借鉴日本传统方式,以条状木板搭接为曲面外墙。主入口为一巨大洞口,可通过一座11m高的太鼓桥进入。入口大洞漏出两根巨柱,而阳光透过屋顶薄膜柔和洒下,营造出独特的日本式空间氛围(图29)。

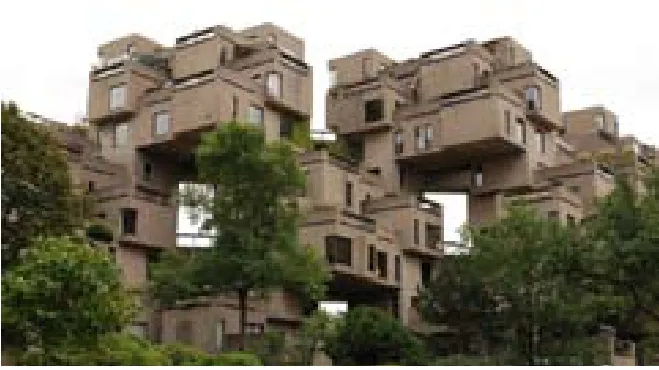

3.3 组合式功能单元

1970年大阪世博会上的日本场馆,充分体现了当时日本建筑界的新陈代谢思想(Metabolism)。该思潮由丹下健三(Kenzo Tange)、菊竹清训(Kiyonori Kikutake)、黑川纪章(Kisho Kurokawa)等建筑师倡导,借鉴生物学的新陈代谢概念提出一种能不断生长的适应性结构,以应对高密度人口条件下的城市和建筑问题。其体系常常是在技术乌托邦式的巨构上组合功能单元。在这届世博会上,丹下健三设计的主题馆是平面为150m×600m的巨构,高约38m的空间网架屋顶由6根支柱支撑,并悬挂功能模块(图30)。该馆分地上、地下、空中3层,分别代表过去、现在和未来,巨型雕塑“太阳塔”通过圆孔穿出大屋架。黑川纪章设计的宝美馆,由钢结构骨架和模数化舱体单元组成,可按照使用要求灵活建造并进行扩展(图31)。菊竹清训设计的世博塔则是将多面体模块悬挂在空间网架的高塔上(图32)。而1967年蒙特利尔世博会,以色列裔加拿大建筑师萨夫迪(Moshe Safdie)设计了“住区67”(Habitat 67),探讨紧凑城市中的社会住宅模式(图33)。不同于新陈代谢派分离基础结构与功能单元的做法,萨夫迪将居住单元的空间组织和结构建造统一起来。他采用统一的方体住宅单元模块,错落堆叠成居住区。而构成功能单元的混凝土墙板由工厂预制生产,并在现场进行装配。

3.4 资源的可持续利用

由于大部分世博建筑都是临时存在,展览之后如何利用这些建筑资源一直是建筑师需要考虑的问题。而2000年汉诺威世博会中两座场馆的设计,充满诗意地解答了这个问题。建筑师坂茂(Shigeru Ban)设计的日本馆是以纸筒为材料的建筑(图34)。拱筒形展厅的骨架结构,由440根直径12.5cm的纸筒以网状交织而成。其外覆半透明薄膜,体现日本传统的空间精神。结构纸筒以回收加工的纸料制成,半透明膜则为再生纸膜。展览结束后,所有纸建材将全部回收利用。这使得日本馆成为一座 “零废料”(Zero Waste)的生态建筑。而建筑师卒姆托(Peter Zumthor)设计的瑞士馆则表现得更为纯粹,体现了 “本来无废料,何必零浪费”的境界(图35)。该建筑由37,000块来自瑞士的未干松木条构成,以不破坏木材的原始方式纵横堆叠成98堵7m高的墙。这样,瑞士馆更像是临时储藏木材的堆场,近6个月的展期正好用于木材风干。而展览结束后,风干的木材可用于他处。另一方面,迷宫式的展览空间中,木材散发出香气,阳光风雨从木堆缝隙中透入,加上各种活动与音乐,形成了感人的建筑氛围。

3.5 艺术化的表皮

31 1970年大阪世博会,宝美馆(图片来源:http://www. blenheimgang.com/wp-content/uploads/2011/05/osakaexpo-70-takara.jpg)

32 1970年大阪世博会,世博塔(图片来源:https://upload. wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/EXPO_ TOWER.JPG/800px-EXPO_TOWER.JPG)

33 1967年蒙特利尔世博会,“住区67”(图片来源:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ thumb/9/9f/Montreal_-_QC_-_Habitat67.jpg/1280px-Montreal_-_QC_-_Habitat67.jpg)

34 2000年汉诺威世博会,日本馆(图片来源:http:// projets-architecte-urbanisme.fr/images-archi/2014/03/ Shigeru-pavillon-japon-exposition-universelle-hanovre-1200x801.jpg)

35 2000年汉诺威世博会,瑞士馆(图片来源:http://mediacache-ec0.pinimg.com/736x/0d/e7/44/0de7444387bf0df6d 998301404405ac1.jpg)

36 2005年爱知世博会,西班牙馆(图片来源:©SatoruMishima )

37 2010年上海世博会,英国馆(图片来源:http://www. heatherwick.com/uk-pavilion/#gallery)

38 2010年上海世博会,英国馆内景(图片来源:http:// www.heatherwick.com/uk-pavilion/#gallery)

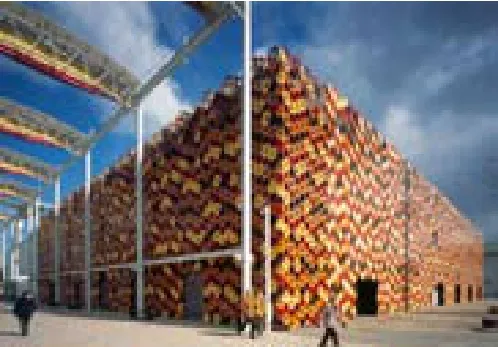

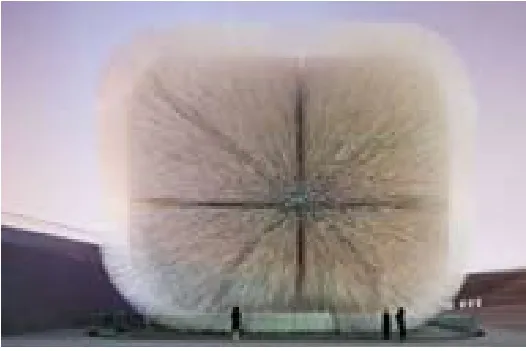

以艺术化的表皮来获得表现力,是近年世博建筑设计中常用的一种策略。2005年爱知世博会,由建筑师赛拉-波洛(Alejandro Zaera-Polo)设计的西班牙馆便是这样的优秀案例(图36)。由于日本主办方为国家馆提供了模块单元,该馆的设计便是脱离原结构在内外设计了双重表皮。外层表皮高11m、厚25cm,是6种不同的六边形单元组成的格架墙。6种单元对应6种颜色,这些色彩来自西班牙国旗上的红黄色系。部分墙面单元再覆盖以六角形陶瓷釉面砖。整个建筑仿佛彩色的大蜂巢一般,体现了西班牙文化多元融合的特点。2010年上海世博会,赫斯维克(Thomas Heatherwick)设计的英国馆更接近于一件大型空间艺术品(图37)。英国馆主展厅为立方体结构,其周身插满60,000根透明的亚克力杆,从外部穿透到内部。在室外,这些透明杆件不仅在底部支撑展厅,还随风颤动,模糊建筑轮廓。其中部分杆件发生扭转,隐约形成了英国国旗图案。在室内,长短不一的杆件构成起伏连续的表面(图38)。杆件内部端头展示活的植物种子,形成“种子的圣殿”;而外部端头带有彩色光源,可形成多种图案。白天,杆件把天光传到内部;到了夜间,室内光也传到杆件外端,点亮建筑。

39 2015年米兰世博会,2009年版概念规划(图片来源:http://www.designboom.com/architecture/jacques-herzogricky-burdett-stefano-boeri-william-mcdonough-milanexpo-2015-conceptual-masterplan)

40 2015年米兰世博会,主轴路上的遮阳棚(摄影:范路)

41 2015年米兰世博会,中国馆外景(摄影:Sergio Grazia)

42 2015年米兰世博会,法国馆内景(图片来源:©XTU,摄影:Andrea Bosio)

4 2015年米兰世博会的多元建构创意

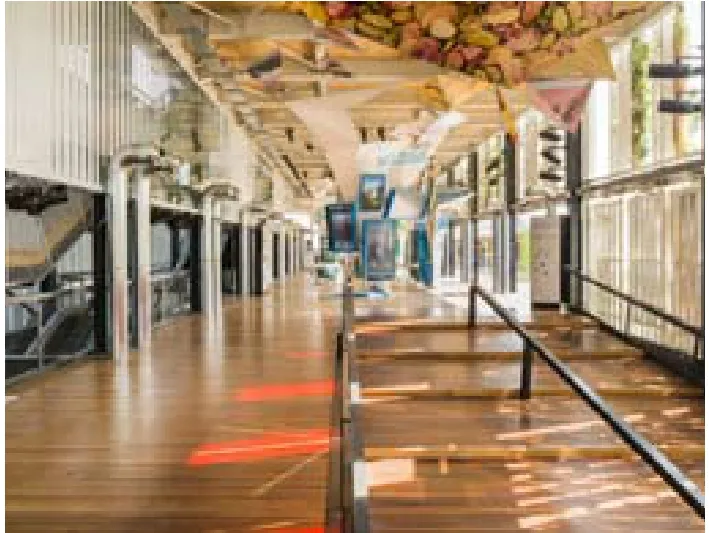

2009年,由博埃里(Stefano Boeri)、雅克·赫尔佐格(Jacques Herzog)等规划师、建筑师组成的团队,为米兰世博会设计了一个激进的概念性规划方案。该方案重视展览内容和人的体验,而非传统的纪念碑式建筑造型。它提出“星球植物园”(planetary botanical garden)的构想,以十字形主路和长条形格网为规划结构。在长条形地块中,参展国家主要展示各自的农作物和农业景观,而其场馆形象则尽量简化、弱化(图39)。由于没能获得一致认可,该方案只能作罢。保留下来的只有规划结构,而各个场馆仍按照往年的模式建造。平心而论,该概念方案追求的理想固然美好,但却是乌托邦式的。它试图为参展各国强加一种单一的价值观,而忽视当代世界多元价值共存的格局。在这个方案中,参展各国的建筑形象被尽量弱化,然而主办方的空间和实体形象却被极大强调。十字形主轴路不仅表达了罗马式路网规划的历史文脉,其上方的遮阳棚也成为了最重要的建筑展示。在最终建设完成的园区中,建筑师马乔维基(Massimo Majowiecki)设计了结构轻巧且美观的遮阳棚。其下压和上扬薄膜单元间隔排列,不仅能很好地遮阳和促进空气流通,也为单调的长通道带来了空间节奏变化。但换个角度看,遮阳棚延续了概念规划乌托邦式梦想,其高大的体量和构件,肆意遮挡着主街两侧展馆的建筑形象(图40)。

长条形格网的规划结构也为本届世博会建筑带来独特之处。狭长的地块划分,让大部分展馆只有端部朝向主街,因此建筑形体表现力被大大削弱,而建构设计却得到建筑师的更多重视。综合看来,本届世博会展馆在建构设计上创意更加多元。下面将通过6组对比,解读12个展馆的创意建构设计。

4.1 外部形象与内部形象

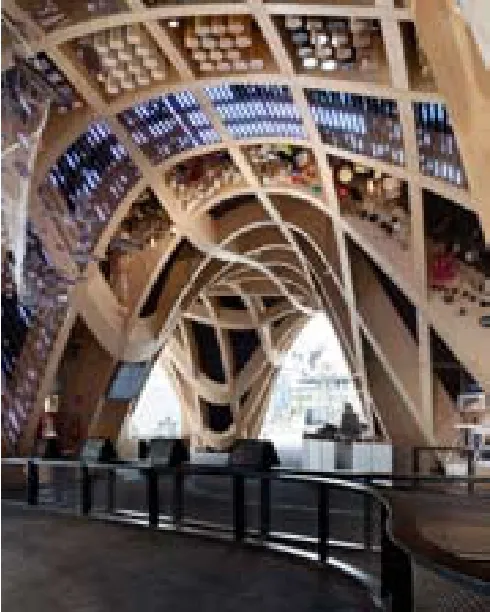

中国馆和法国馆的主要形象都是对具象要素的抽象转化。但前者主要表现在外部,而后者体现在内部。中国馆的造型来自山水和城市天际线的放样,最终形成“麦浪”的形象(图41)。在具体的建构设计中,钢木结构外的长条铝型材成为关键。它既是PVC透明防水材料的压条,又为最外层遮阳竹瓦提供支撑点。4种状态的竹瓦精巧包裹着复杂形的屋顶,统一的竹条走势赋予屋顶更强烈的质感和动感。而两个“麦浪”之间的景观桥和屋顶平台,成为了最精彩的场域。法国馆的主要形象来自法国地图与地形的抽象。但这一形象以室内虚体形式出现,形成了景观天花板(图42)。整体的曲面木格架,既是天花展台,又延伸到地面,划分空间并提供结构支撑。

4.2 整合形象与分离形象

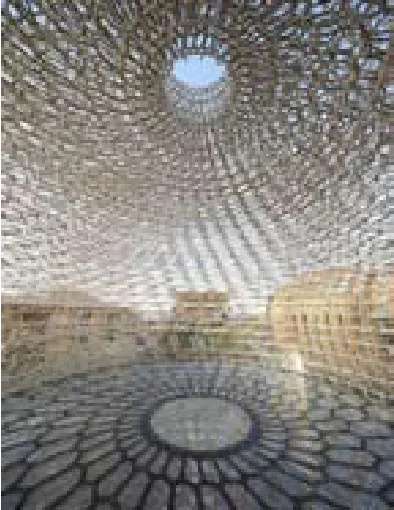

英国馆的主展厅“蜂巢”是个高度整合的形象。它以六边形为基本结构单元,采用旋转对称和水平层堆叠的方式构成空间网架。结构轻盈充满动感,在体现技术美的同时,又传递出生态脆弱的隐忧(图43)。六边形模式重复组合,形成了立方体的外形和罗马万神庙般的内部球形空间(图44)。同时,它还是个灯光艺术装置,再现不在场的英国蜜蜂的活动。由此,蜜蜂的自然活动和古典主义的纪念性空间也整合了起来。相比之下,万科馆呈现出来的是分离的多样形象。其外部,扭转升腾的形体表面,覆盖着4000块鳞片状的釉面陶板,形成如山又如盘龙的形象(图45);而在内部的塑性空间中,毛竹与显示屏的精心组合,形成了媒体竹林的视觉交响乐(图46)。

43 2015年米兰世博会,英国馆外景(图片来源:©UKTI,摄影:Hufton + Crow)

44 2015年米兰世博会,英国馆内景(图片来源:©UKTI,摄影:Hufton + Crow)

45 2015年米兰世博会,万科馆外景(摄影:Hufton + Crow)

46 2015年米兰世博会,万科馆内景(摄影:Hufton+Crow)

47 2015年米兰世博会,慢食馆外景(摄影:范路)

48 2015年米兰世博会,慢食馆内景(摄影:Marco Jetti)

49 1939年纽约世博会,巴西馆(图片来源:http://blog. espasso.com/wp-content/uploads/2012/12/brazilianpavilion.jpeg)

50 2015年米兰世博会,巴西馆,入口空间(图片来源:© Atelier Marko Brajovic)

51 2015年米兰世博会,巴西馆,入口空间(摄影:Raphael Azevedo Franca)

4.3 内心满足与身体愉悦

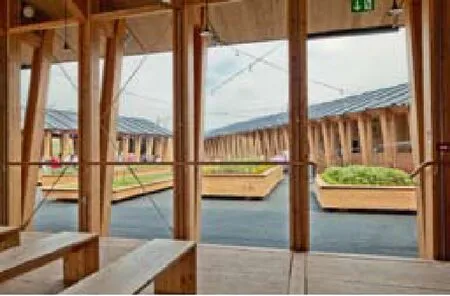

慢食馆采用简单的木材构成农舍般的简单形体。但V字形边柱的设计却显示了建筑师的深厚功力。边柱的超尺度夸张处理,让人联想到罗西(Aldo Rossi)设计的纪念性柱廊(图47)。每个边柱由3层木材组合而成,由于中间一层略窄,形成了构件的凹缝。凹缝不仅能隐藏管线,更强化了柱列的韵律。V字形柱向外倾,暗示外部庭院才是核心空间(图48)。最后,边柱并不落地,而是与些许架空的底板平齐,一同强调了顺应大地的水平线。这些处理使建筑与环境具有一种整体气质,让人内心平静而满足,从而成为慢食内涵的建筑学表达。巴西馆戏剧性的入口空间,仿佛延续了1939年纽约世博会巴西馆的精髓(图49)。当年尼迈耶(Oscar Niemeyer)设计的入口坡道堪称经典,而这次的坡道设计也同样精彩。巴西馆的主入口依然在二层,但人们需要爬越的是一张金属网(图50)。柔性的金属网让人可行可坐可卧,同时也传递了他人的行为信息。不进展馆的人,可在网下的花园游玩,并分享网面上方参观者的身体愉悦(图51)。

4.4 机械化与自然氛围

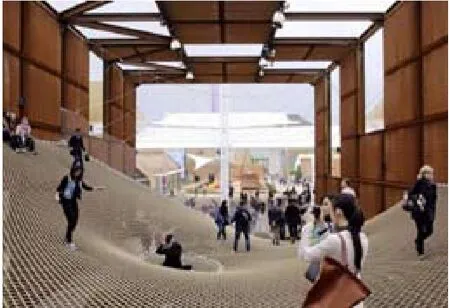

吉迪恩(Sigfried Giedion)1948年的著作《机械化为统帅》(Mechanization Takes Command)就表明,“机械化”是美国社会生活中的重要特征。而此次美国馆的设计,依然体现了这一点。农作物被垂直框在立面上(图52);参观者像上了流水线,被自动扶梯传送;通风管道自由穿行(图53)。人与自然仿佛被收纳进了一个机械化的库房,工业化农业的概念不言自明。把树林搬进展馆的做法并不新鲜,2000年汉诺威世博会的芬兰馆中,就种了100多棵白桦树(图54)。但今年米兰世博会上奥地利馆的设计,把森林的氛围做得更加充分。560m2的庭院中,布置了从乔木、灌木到苔藓的各类植被,加上人工喷雾,参观者仿佛置身地道的奥地利山林。自然氛围如此强烈,建筑如何低调相伴便是设计要点。整个建筑以木结构为主,局部采用素混凝土。朝向内部“森林”的木板墙面,被刷成黑色以尽量消隐(图55),而建筑外表皮则用表面镀银处理的木板。外立面还设置了木肋,既丰富了肌理,又呼应了内部的竖向空间感(图56)。

4.5 集体形象与个人活动

1967年蒙特利尔世博会,建筑师波索金(Mikhail V. Posokhin)设计的苏联馆,以两个V字形柱支撑了一个巨大的屋顶(图57)。这个巨构以简洁的形式和力度,展现了大国气势。此次的俄罗斯馆也有一个大屋顶,但这个出挑30m的屋顶雨棚更生动地体现了集体的形象。出挑的雨棚下表面为一面巨大的镜子,把参观者的身影纳入其中(图58)。而其上方是开阔的屋顶平台,承载人们远眺未来 (图59)。旁边的爱沙尼亚馆也有一个出挑雨棚,但其核心特色却是雨棚下方堆叠的木盒子(图60)。每个小盒子仅能容纳2~3人,展示的内容也各不相同,有些甚至就是游戏场。于是对这个建筑的体验,成为了多种个人活动的叠加(图61)。

4.6 极繁表皮与极简墙面

极尽繁复的“枝杈”景象,是意大利馆表皮的最大特色(图62)。建筑表面700多块混凝土面板,不仅体现了最先进的数字加工技术,更具有“捕捉”空气污染物的生物动力。这时,混凝土面板的拼缝逻辑被尽量弱化,而贯通立面的树林形象成为主导。巴林馆的墙面设计,却展现了相反的逻辑。其光洁的白墙上仅有几道缝隙(图63),这既是不同形状板块焊接之处,也是从二维到三维建筑形式生成的痕迹(图64)。

7 结语

在互联网通讯和虚拟空间技术越来越发达的今天,人们对真实交往和具体场景体验的渴望却也在不断增强。从2010年的上海世博会到2015年的米兰世博会,会场每天都被热情的观众充满。世博会也许是个喧闹的“名利场”,但也是个欢乐的大派对。世博建筑是这场盛会的物质载体,其面向真实物质的建构设计也愈加受重视。因此,我们期待在2020年迪拜世博会上,能够看到更多有创意的世博建筑和建构设计。□

[1] 郑时龄,陈易编. 世博与建筑. 上海:东方出版中心,2009.

[2] [美]肯尼斯·弗兰姆普敦. 现代建筑:一部批判的历史. 张钦楠等译. 北京 :三联书店,2004.

[3] [美]肯尼斯·弗兰姆普敦. 建构文化研究——论19世纪和20世纪建筑中的建造诗学. 王骏阳译. 北京:中国建筑工业出版社,2007.

[4] 王骏阳. 《建构文化研究》译后记(上). 时代建筑,2011(4).

52 2015年米兰世博会,美国馆,垂直农场(摄影:Saverio Lombardi Vallauri)

53 2015年米兰世博会,美国馆内景(摄影:Saver io Lombardi Vallauri)

54 2000年汉诺威世博会,芬兰馆内景(图片来源:http:// www.sarc.fi/uusi/img/projects/hannover_681x444_03.jpg)

57 1967年蒙特利尔世博会,苏联馆(图片来源:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1733581&page=13)

58 2015年米兰世博会,俄罗斯馆(摄影:Alexey Naroditskiy)

59 2015年米兰世博会,俄罗斯馆屋顶平台(图片来源:©Russia Expo)

[5] 宋晔皓、张凌云. 科学引领建筑创作——简评托马斯·赫尔佐格的汉诺威世博会大屋顶. 建筑学报,2007(3).

[6] 朱雷. 建筑与影像——2005爱知世博会国家馆设计分析. 建筑师,2006(8).

[7] 罗福午. 埃菲尔铁塔的结构特色. 建筑技术,第32卷第8期,2001(8).

[8] “世博会的生态动力:从上海到米兰”专辑.时代建筑,2015(4).

[9] “特辑:2015米兰世博会系列二”.建筑学报,2015(08).

[10] “2015米兰世博会:工法为食”. 世界建筑,2015(12).

[11] https://en.wikipedia.org/wiki/Ferris_wheel (2015/12/01)

[12] http://architectuul.com/architecture/palazzo-dellavoro (2015/12/01)

[13] https://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_ Biosphère (2015/12/01)

[14] http://www.westland.net/expo67/map-docs/ germany.htm (2015/12/01)

[15] https://en.wikipedia.org/wiki/Puente_del_ Alamillo (2015/12/01)

[16] http://www.thomasherzogarchitekten.de/EXPO_ Roof.html (2015/12/01)

[17] http://grimshaw-architects.com/project/britishpavilion-expo/ (2015/12/01)

[18] http://www.dezeen.com/2008/06/16/zaragozabridge-pavilion-by-zaha-hadid/ (2015/12/01)

[19] http://www.heatherwick.com/uk-pavilion/ (2015/12/01)

[20] https://en.wikipedia.org/wiki/Expo_%2770 (2015/12/01)

[21] http://www.archdaily.com/479306/pabellon-deespana-para-la-exposicion-internacional-zaragoza-08-francisco-mangado/(2015/12/01)

[22] http://www.greatbuildings.com/buildings/USSR_ Pavilion_at_Paris.html (2015/12/01)

[23] http://file.alvaraalto.fi/search.php?id=447 (2015/12/01)

[24] http://azpml.com/#/projects/501 (2015/12/01)

[25] https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_67 (2015/12/01)

[26] https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolism_ (architecture) (2015/12/01)

[27] http://divisare.com/projects/272168-FOAAlejandro-Zaera-Polo-Farshid-Moussavi-Spanish-Pavilion (2015/12/01)

[28] https://en.wikipedia.org/wiki/Constructivist_ architecture (2015/12/01)

Creative Tectonic Designs for the Architecture of World Exposition: An Overview

This article provides an overview of creative tectonic designs in the architectural history of World Exposition, and analyzes the multiple creativity of tectonic design for pavilions in Expo Milano 2015.

creative tectonic design, the architecture of World Exposition, Expo Milano 2015

56 2015年米兰世博会,奥地利馆外景(摄影:Marc Lins)

60 2015年米兰世博会,爱沙尼亚馆外景(摄影:Filippo Poli)

61 2015年米兰世博会,爱沙尼亚馆内景(摄影:范路)

62 2015年米兰世博会,意大利馆外景(摄影:Luigi Filetici)

63 2015年米兰世博会,巴林馆内景(图片来源:©Studio Anne Holtrop)

64 2015年米兰世博会,巴林馆,结构板片(摄影:Armin Linke, Giulia Bruno)

清华大学建筑学院/《世界建筑》

2015-12-05