叠窖涌污染治理技术的研究

2015-12-22林汝汉广东工业大学佛山市南海区环境保护监测站桂城分站广东佛山528200

林汝汉(广东工业大学 佛山市南海区环境保护监测站桂城分站,广东 佛山 528200)

珠三角地区水网密布,河涌众多,随着沿岸生产、生活污水的大量排入,超过了水体的容量,水质迅速劣化,并出现黑臭现象,严重影响当地居民的生活质量,日益成为城市社会经济可持续发展的障碍。河涌污染的实质是城市建设与城市发展的失衡,经济快速发展产生的废水污染物剧增,加之污染处理能力的不足和监管的不到位,致使大量污染物直接排入水体,河涌溶解氧下降,出现富营养化特征,水生生物减少甚至绝迹,水体生态进入恶性循环,水体功能退化以致人水失谐。因此,必须整治污染的河涌,改善水质,消除黑臭,恢复水体原有功能,维持水生态平衡,促进城市可持续发展。

1 叠窖涌污染治理背景

1.1 河涌水质污染现状

桂城位于佛山市南海区东部,是南海区的政治、经济、文化中心。叠窖片区位于桂城西北角,连通广佛跨界水体。区内分布着多条河涌,水质较差。据相关检测报告,鲤鱼涌、圣堂涌和陈丰村涌的5个采样点水质均为劣Ⅴ类,主要问题是溶解氧低,氨氮、总磷超标,底泥有机质含量高,涌水呈墨绿色或灰色,底泥黑臭,已属黑臭河道。

1.2 河涌水质污染原因

水质污染包括河道底质有机污染长期沉积、护岸为直立硬质护岸、河道内无水生植物等。河道底质沉积大量有机污染物,通过与上覆水体的反复交换,不断释放有机污染物,成为河道内源性污染源。直立硬质护岸在我国城市河道中极为常见,由于认识的偏差,人们曾一度认为直立护岸可提高防洪能力,殊不知却截断了水生生态体系与陆生生态体系的联系,不仅失去了生物多样性和湿地系统特征,也使水体自净能力下降。而河道内没有水生植物,便无法将营养盐带出水体。

2 叠窖涌污染治理思路与技术方案

2.1 河涌水质污染治理思路

鉴于河涌污染现状,政府高度重视河涌水环境的整治,按照省市环境管理文件《关于印发南粤水更清行动计划(2013-2020年)的通知》(粤环[2013]13号)、《关于印发佛山市实施<南粤水更清行动计划>工作方案(2013-2020年)的通知》(佛府办函[2013]264号)要求,制定了超标河涌综合整治的“一河一策”方案,措施包括:产业结构调整与“三旧”改造;工业废水污染防治;农村面源污染防治;加大污水处理设施建设;改善水利工程等。河涌综合整治遵循“治水为本、全面规划、远近结合、重点突出、分步实施”的原则,并围绕“截、治、疏、引、管”五字方针加以落实。为了学习借鉴先进的治水经验,政府决定在叠河涌(试验段)开展河涌生态治理试验项目,采用生物修复技术为主的综合治理方法,分阶段逐步改善水质,最终恢复和维持河涌生态系统。

2.2 河涌水质污染治理技术选择

目前,河道综合治理技术包括物理法、化学法和生物修复法三种方法[1]。

物理法是指截污、清淤、调水和曝气充氧等方法。截污的目的是控制外源染源进入,一般做法是完善污水收集,或将污水抽出处理。清淤是通过底泥疏浚治理河道,通过疏浚底泥可以达到立竿见影的效果,但是工程费用较高。调水是利用大量清洁河水稀释、置换河涌中的污水,这种方法虽然也能在短时间内改善水质,但实施有一定困难,而且它只是转移了污染,并没有真正治理污染。向河水中曝气充氧,可提高水体溶解氧水平,利于恢复好氧微生物的活力,促进微生物自净能力发挥。

化学法是通过加入化学药剂控制或去除污染,如化学絮凝法是加入混凝剂强化化学一级处理,对于处理特定污染物效果较好,但难以全面推广,而且运用不当还会加重污染;通过控制pH值可以有效固定底泥中的重金属,加入碱性物质使pH值在7以上,可以使底泥中的重金属形成碳酸盐、硅酸盐、氢氧化物等沉淀。

生物修复技术是利用微生物、水生植物等所具有的吸附、吸收、降解水污染物的特性,达到净化水质、改善水生态环境的目的[2]。微生物修复技术主要通过两种方式,一是采用投加营养物质、曝气增氧、设置生物膜等方法促进土著微生物生长;二是向河道中投加高效降解菌,由于河道土著菌群降解氮、磷、有机物效率较低,通过投加特殊菌种可以显著改善这种状况,如硝化菌、光合菌、有机污染物高效降解菌等。植物修复技术是利用水生植物所具有的植株吸收、根茎释氧及根系微生物降解等作用去除水污染物,净化水质。植物修复常采用人工浮岛、人工湿地等方式净化污水。

通过以上介绍不难看出,物理法和化学法虽然工期短、见效快,但却治标不治本,容易落入污染、治理、再污染、再治理的怪圈,而生物修复法虽然见效慢,却具有环境友好、能耗低且能较彻底地解决河道污染的优势,是治理黑臭河涌的首选。当然生物修复技术在不同地区、不同污染程度河道中的净化效率和影响因素仍需探索,这也是该河段开展河涌生态治理试验项目的原因。

2.3 叠窖涌污染治理技术方案

2.3.1 治理目标

远期目标是水质持续得到改善,水生生态基本得到恢复。近期目标是经过三个阶段的治理消除劣Ⅴ类,水质稳定在Ⅴ类水平。第一阶段是工程开始6个月,水质持续好转,黑臭大幅降低;第二阶段是工程开始1年后,水体感官改善,消除黑臭,并进入生态调控期,为实现生物多样性奠定基础;第三阶段是工程开始2年左右,恢复水体自净能力,水质稳定在Ⅴ类地表水水平。

2.3.2 工程设计

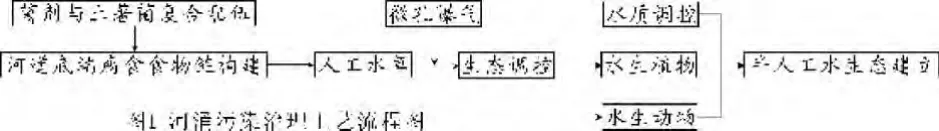

试验段由鲤鱼涌、圣堂涌和陈丰村涌三条河段组成近似X型的水域,全长约1660m,河道宽4-8m,水域面积约1.03万m2,水体容量为1.14万m3。根据河涌段水环境治理现状和治理目标,试验段采用以下生态综合修复手段:

在河道中投放活性生物复合剂,以重建底质腐食生物链。复合剂也就是前述高效降解菌,它是以酵母菌的水相微生物驯化而成,适用于水体和底泥界面生长,可以快速降解有机污染物,并使底泥矿化。施工前收集河底栖生的土著微生物与标准复合剂进行复合配伍,以降低微生物种群之间的拮抗作用,并按10m2/kg的量投撒菌剂。为了提高治理效果,过渡段投撒高效有机物降解菌,投放量为20m2/kg。

在河底布置生物人工水草。它可以建立生物膜,加速上覆水体有机污染物的降解,同时可吸附水中悬浮物(SS),增加水体透明度,也为水生动植物介入创造条件。投放量按河面面积的10%计。

设置微孔曝气设备,并与生态浮岛结合。如前所述,曝气可以增加水体溶解氧,提高好氧微生物的活性。在岸边每隔200m布置1台曝气机,并在河道水面下30cm布置曝气管。试验段共布置8套曝气设备。

种植水生植物。沉水植物选择苦草、菹草、黑藻等品种,并通过扦插、沉栽、播种等方式种植,种植量约为水面面积的10%。挺水植物选择芦苇、水葱、剑叶菖蒲、水生美人蕉、野生茭白等品种,面积覆盖率约10%。

当水质好转以后,在试验河段内放养水生动物,进一步增加生物多样性,延长食物链。水生动物包括底栖动物、鱼类等。底栖动物选择螺蛳、泥鳅等,按50 m2/kg放养。鱼类先期选择鲢鳙、鲫鱼,也按50 m2/kg放养。

工艺流程如图1所示。

3 结语

水是生命之源,河涌是城市生态系统的重要组成部分。随着“以人为本”和可持续发展理念不断深入人心,探索“人水和谐”的污染治理技术更具现实意义。治水不仅要治标,更要治本,因此生态修复技术在河涌污染治理中得到越来越多的重视,只要坚持不懈,那么“水更青,岸更绿”就不会是很遥远的事情了。

[1]徐位明.谈中小河道综合治理的技术方法的发展[J].浙江水利水电专科学校学报,2012,24(1):74-76.

[2]许列峰,陈婕,邵之剑.城市河流生物修复技术的研究进展[J].安徽农业科学,2013,41(6):2597-2600.