茨13断块稠油微生物采油技术试验

2015-12-22王鹏飞刘涛黄军彦中国石油辽河油田茨榆坨采油厂辽宁辽中110206

王鹏飞 刘涛 黄军彦(中国石油辽河油田茨榆坨采油厂, 辽宁 辽中 110206)

茨13断块注水开发后由于储层非均质性严重、地层条件下油水黏度比接近130,油井见效后含水迅速上升,导致油藏开发效果差。微生物采油技术己成为稠油油藏继蒸汽吞吐、蒸汽驱、聚合物驱之后提高采收率重要手段之一[1]。本项研究以微生物降黏为核心,针对不同性质的原油,在实验筛选、驯化及评价的基础上进行生物发酵,将菌液和营养盐一同注入油层,利用其分解长链烃,代谢产生有机酸、有机溶剂、酶表面活性剂以及气体的特性达到增强原油流动性,提高单井产量的目的[2]。

1 室内实验

(1)原油物性 原油密度0.9638g/cm3,黏度566.6mPa·s,含蜡量4.17%,胶质沥青质含量33.9%,凝固点-8~15℃。原始地层温度61.1℃,随着地层温度下降12.6~18.5℃,原油黏度上升68.4~510.4mPa·s。

(2)培养条件 培养基 :液蜡5g,NH4C1、KCl及Na2HPO4各0.5g,KH2PO40.06g,MgSO40.025g,酵母粉0.03g,清水配制。培养条件:250mL锥形瓶装液量lOOmL,两层棉布扎口,高温灭菌。接种量10%,37℃条件下170r/min旋转摇床振动培养72h。

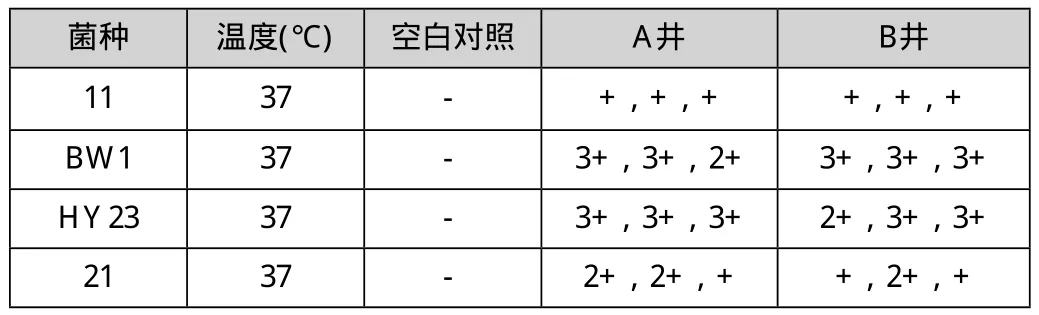

(3)筛选实验 在含4g原油的100mL无机盐液体培养基中加入10mL间性噬烃菌液,恒温振荡72h,三组平行和空白对照,观察4种菌液对原油的乳化分散效果,结果见表1。菌种BW1和HY23对试验井A与B所产原油的乳化分散作用优于菌种11和21,选取菌种BW1和HY23进行下一步实验。

表1 不同菌种对产出液的乳化分散能力

注:3+:油大部分呈末状,有少量油珠。静置后分层,油水界面模糊,水相为深棕色;2+:油呈末状和片状。静置后分层,油水界面较模糊,水相为棕色;+:油呈片状和小球状。静置后分层,油水界面较清晰,水相为浅棕色或者透明;-:油结块,油水界面清晰,水相清澈。

(4)驯化实验 分别对菌种BW1和HY23进行驯化,驯化后菌种BW1对B井效果较好,HY23对A井效果较好。对驯化后的菌种BW1和HY23进行接种,采用培养基富集强化,按生长情况进行筛选,将表现良好的菌种富集成种液,进行育种、发酵。

2 矿场试验

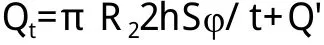

(1)注入参数 根据微生物繁殖过程菌液浓度与时间的经验关系可知[3],关井6~10天后的菌量趋于常量。现场营养液注入量为:菌液注入量/接种浓度,菌液注入量为:

式中:Qt为菌液注入量,m3;R为处理半径,m;h为油层厚度,m;S为含油饱和度,%;φ为孔隙度,%;Q'为关井6~10天后的菌量,个/mL。

(2)施工工艺 采用套管段塞挤注方式,先注入营养液,接着注入菌液,最后将剩余营养液全部顶替注入,焖并6~10天后按原抽汲参数启抽。

3 试验效果

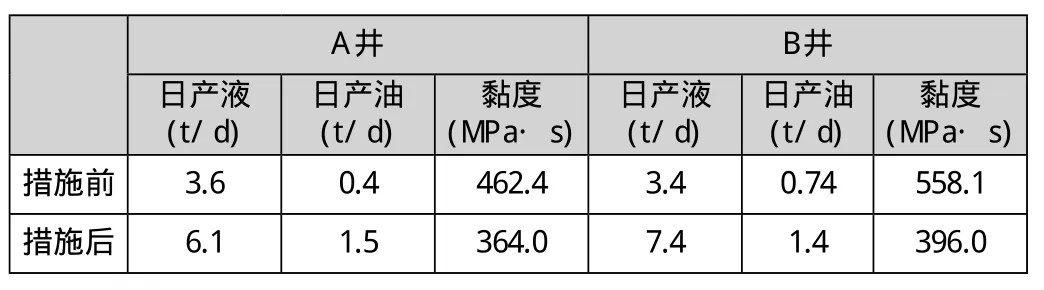

低效水平井A措施前由于供液不足间开,12型抽油机下行电流最高时可达110A,加降粘剂4m3/天方可正常生产。措施后原油降黏率达21.3%,下行电流最大为64A,产出液流动性明显改善。截至2015年5月平均日增液2.5t,日增油1.1t,累计增油178t。低压低产B井措施前日产油0.7t,措施后原油降黏率达29%,见到了明显的增油效果,平均日增液4t,日增油1.4t,阶段增油20.7t。

表2 试验效果统计

4 结语

通过单井取样筛选驯化,重点培养间性噬烃菌株对原油的乳化分散能力,试验井产出液流动性能明显改善,平均降黏率达25.2%。

与常规物理、化学降黏技术相比,微生物降粘具有污染小、能耗低、投入少、回报快的特点。

试验的成功,为茨13断块稠油油藏开采提供了新的稳产接替技术,对同类油藏具有一定的借鉴意义。

[1]罗跃,等.微生物采油技术研究的国内外动态及本源微生物采油技术[J].国外油田工程,1999,15(8):1-2.

[2]张正卿,刘春德,赵刚,等.国外微生物提高采收率技术论文选[M].北京:石油工业出版社,1996:1-67/180-232.

[3]李牧,等.微生物吞吐开采稠油[J].油田化学,1999,16(2):158-162.