透过诗词歌赋看中国古代天文的社会功能

2015-12-22王玉民

□ 王玉民

透过诗词歌赋看中国古代天文的社会功能

□ 王玉民

“天文诗话”栏目已经延续7年之久了,本讲是最后一讲。7年来,“天文诗话”栏目带领大家,以古代的诗词歌赋为线索,对中国传统天文学做了一番曲径通幽式的游览和巡礼。从月亮、太阳到行星、恒星,从天地结构到历法节令,从天文仪器到天文台、天文观测,通过这番游历,想必读者们在感受诗词意境、受到文学熏陶的同时,对中国古代天文学从细节到全貌都比以前有了更深切的了解。

我们的栏目,一方面,从现代天文学的视角介绍了我们的先人在天文探索方面所取得的各种成就,另一方面,也从文化、社会的视角试图说明:中国传统天文学与现代天文学是截然不同的两个体系,中国传统天文学是“天人合一”“天命观”的产物,是朝廷治理国家的要务。在本栏目的最后一讲,我们试图把中国传统天文学的这后一特性再做一下概括和总结。

按中国古代的观念,上天是地上万物的主宰,天象则是上天向人间显示自己意志的媒介,统治者则认为自己代替上天统治着臣民,这个统治是“天命所系”,因此皇家在天文学的各种要务如天象观测、星体推算、历法制定和颁布上都独家把持,这样,古代天文台实际上属于政府衙门,古代天文学家则都是政府官员。当然,我们无暇再过多谈论这类具体的话题了,这一讲我们仅通过诗词歌赋、从哲学高度上用“天人合一”“天命观”“天垂象见吉凶”等观念来展现一下中国古代天文的特殊社会功能。

“天人合一”观念

宋人郭印《次韵文士颖留题李子充双寂轩诗》这样写道:

默默幽轩只自知,天人一理未容欺。檐光坐揖青山入,窗影闲看白日移。

诗人坐在窗前眺望大自然,忽然感悟到,“天人一理”实在是不容怀疑的,因为檐下的青山、西移的白日,似乎都在说明着这一点。

“天”“人”怎么会是一个理呢?原来,这是中国古代的一个重要观念——“天人合一”。国学大师钱穆,毕其一生的研究,在其晚年曾得出结论说:中国传统文化的根本,就是“天人合一”,这种见解如今已得到越来越多的国学研究者的承认。

按中国古代的观念,上天是地上万物的主宰,天象则是上天向人间显示自己意志的媒介。

思考者:关于“天人合一”的思索

在“天人合一”观念中,天的代表是“天帝”,它是个有意志、有人格的神。我们的祖先认为,天帝无时不在洞察人间,并经常干预人间的事,而且上天在行动之前总是先给人间点预兆和警告——星象上的变化;反过来,人间发生的好事坏事,也可能会引起星体的变动,算是老天给人间的赞许(或警告),这叫“人能感天”,或“至诚能感天”。“天人合一”观念以此来强调“天道”与“人道”、“自然”与“人事”的相通,并以此出发来追索天、人的协调一致。虽然以荀况为代表的无神论者放言“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,王安石也说过“天变不足畏,祖宗不足法”,但在漫长的历史进程中,这种声音相当短暂和微弱。

晋代傅玄有四言诗《答程晓诗》写道:“六合(上下四方)咸(都)熙(兴旺),遐迩(远近)同欢。赫赫明明,天人合和。”写的就是四海之内太平兴旺,老天也用祥瑞星象表示赞许、与人同欢的状况。

李白的《古朗月行》写道:“蟾蜍蚀圜影,天明夜已残。羿昔落九乌,天人清且安”。后两句也是这种“天人合一”的意境。

“天人合一”这个词形成得比较晚,虽然汉儒董仲舒就说过“以类合之,天人一也”。但首次完整说出“天人合一”这个词的是宋代的张载:“儒者则因明致诚,因诚致明,故天人合一。”从此被后人广泛使用。张载以及他同时代的二程(程颢、程颐兄弟)将天人合一思想彻底完善,包含的主要命题是:(一)人是自然界的一部分;(二)自然界有普遍规律,人也服从这普遍规律;(三)人性即是天道,道德原则和自然规律是一致的。

总之,古人认为,自然界是个大宇宙,人是个小宇宙,两者在结构、组成、运行方式上有一致性,人和自然在本质上是相通的,天能影响人,人也能感动天,一切人事均应顺乎自然规律。这样,我们再回头读前讲曾引用过的清代彭启丰《观象台》诗句“莲漏声传初日晓,龙楼彩映红云鲜。惟愿雨旸(晴)协畴范(规范),天人一气相回旋”就会有更明晰的理解了。

在中国的天人合一思想中,“人能感动上天”是区别于西方天人关系的最重要特征。西方的主流哲学一直认为天可以影响人,但人影响不了天,这使得西方哲学思想永远笼罩在机械论、宿命论色彩之中。相比之下,中国哲学在一定程度上强调人的主观能动性,也正因为如此,所以“天人合一”又被称作“天人感应”。

天命观

中国的“天人合一”观念形成了中国古代独特的“天命观”:一方面,人们对上天的情感主要是臣服和敬畏;另一方面,“天命”在一定程度上是可知的,人有时可以影响和感动上天。前者,我们可以看宋人柴元彪的《灌花》诗:

小圃辛勤植众芳,年年雨露借恩光。

近来天意高难问,抱甕从朝到夕阳。

诗人抱着水罐从早到晚在花园浇花,从花儿的生长想到万物得到天上雨露阳光的恩典,才如此欣欣向荣,但老天的意愿是什么呢?高深莫测,是难以问清的!

“近来天意高难问”是经典名句,而且不是这首诗的原创,唐朝的杜甫已写过“天意高难问,人情老易悲”(《暮春江陵送马大卿公恩命追赴阙下》)的诗句。后人常引用这句诗,多写成“天意从来高难问”,即“根本不能问”。这样看,《灌花》诗中的“近来天意高难问”还是留有余地的,天意高难问只是“近来”的事,以前似乎还是能问的。

不管怎么说,古人确实认为,一般情况下老天的旨意是不能违背的。从我们先人的造字法也能看出“天”的至高无上地位,《说文解字》里解释“天”,其中的“大”即是张开双臂的“人”形,上面一横即代表人顶着的天(“天”即“人之顶”)。北宋大哲学家邵雍有《训世孝弟》诗:

每日清晨一炷香,谢天谢地谢三光。

所求处处田禾熟,惟愿人人寿命长。

国有贤臣安社稷,家无逆子恼爹娘。

四方平静干戈息,我若贫时也不妨。

诗的头两句非常有名,“谢天谢地谢三光”可以说是对中国古代天命观的很好注解。“三光”指日、月、星,《三字经》中有句:“三光者,日月星,三才者,天地人”,这是宇宙中最重要的六种事物,天、地、日、月、星使万物之灵的人有了安身立命之所,所以我们就该每天早起烧上一炷香,感激大自然给我们的恩典。

古代诗词中经常可以看到“天命”一词,如:

临岐泣世道,天命良悠悠。

昔日殷王子,玉马遂朝周。

(【唐】陈子昂《感遇诗三十八首》)

意思是说,到了世道变迁的转折点,“天命”实在是幽远诡异,比如,周王朝代殷统治天下之后,昔日八面威风的殷王子,还得骑马去周天子的京城去乖乖朝拜呢!

这里的“天命”是特指,指与帝王有关的行事,中国传统天文学的主要功用就是昭示这类“天命”。古人认为,经上天确认,帝王将相的某种行为由于被赋予了“天命”,就有了权威性和合法性。古人还认为:一、天命可知;二、天命会改变;三、天命归于“有德”者。

宋人陈荐有《范增墓》一诗:

藏名羞立虎狼朝,乘鹤东依项籍豪。

愤失兰图撞玉斗,不知天命与金刀。

还家落日埋英气,回首浮云委旧劳。

百步西连陵母冢,峨峨先识泰山高。

范增是秦末楚汉战争时期西楚霸王项羽的首席谋士,被项羽尊称为“亚父”。“虎狼朝”指秦,“项籍”即项羽,在鸿门宴上,范增多次暗示项羽杀掉刘邦以除后患,被项羽忽视。后刘邦溜走,刘邦的谋士张良代刘邦献给范增一双玉斗作为礼物,范增失望地挥剑斩破了玉斗,说:“竖子不足以商量大事,夺取项王天下的人,一定是刘邦啊!”诗中的“金刀”指刘邦(“刘”繁体由“卯金刀”组成)。“不知天命与金刀”,诗人是说,范增用计不成,感叹大势已去,他已经明白(恐怕项羽还不知道):“天命”早已经给了姓刘的了。

中华大地的版图辽阔,封建社会的帝王,在以中原为中心建立统一王朝时,就认为汉族的王朝是“天命”所在,周边的少数民族都不是“正统”,看敦煌出土的《胡笳十八拍·第十一拍》:

日来月往相催迁。迢迢星岁欲周天。

无冬无夏卧霜霰。水冻草枯为一年。

汉家甲子有正朔。绝域三光空自悬。

几回鸿雁来又去。肠断蟾蜍亏复圆。

《胡笳十八拍》据说是汉代蔡文姬流落塞外匈奴部落时思念家乡所作,但敦煌出土的可能为后人伪托。诗中明确表示:汉家的甲子才是“正朔”,北方绝域的日月星虽然也在高照,但“天命”是不会应在匈奴人头上的。

天、地、日、月、星使万物之灵的人有了安身立命之所

至于普通人的生活,古人更认为是受老天支配的,只是较少使用“天命”这样的大字眼而已,看白居易的《病中诗十五首·自解》:

房(唐代宰相房琯)传往世为禅客,

王(唐代诗人王维)道前生应画师。

我亦定中观宿命,多生债负是歌诗。

白居易认为,他今生是欠了前世歌诗的债,所以不停地写诗。“宿命”就是天命,宿即星,是天上星星影响着他的前生今世。

宋人陈著的《次韵弟茝怀归》中有这样的诗句:“须信滞流皆有命,不然安用老天为”。意思也很明确,人生不管顺逆,都是命定的,不然要至高无上的老天干什么?

当然,如果人生遭遇特别不顺利,有时诗人们也会发出对老天的质疑,看唐人李贺的《野歌》:

鸦翎羽箭山桑弓,仰天射落衔芦鸿。

麻衣黑肥冲北风,带酒日晚歌田中。

男儿屈穷心不穷,枯荣不等嗔天公。

寒风又变为春柳,条条看即烟濛濛。

诗写诗人潦倒激愤中在野地北风里射雁、饮酒、高歌。诗中流露着压抑但又不甘的心情,看到人间的“枯荣不等”,不由得责怪起老天来——这也正是“人能感天”观念的体现,如果按西方宿命论的思想,人们对一切只能认命,是不敢嗔怪老天的。正是这样一种哲学观,使我们的先人在逆境中也还保留着一些洒脱和自勉。

天垂象 见吉凶

那么天命是靠什么被人们所知的呢?是天象。易经说:“天垂象,见吉凶。”当然这天命主要还是指与帝王有关的行事。这就牵涉到了星占,星占是古代天文学家的重要工作,根据天象观测所做的星占是王朝政府决策的一个重要程序,天文学家靠星占活动传达天命,他们的预言,甚至能影响历史。因为星占内容在以前很多讲都提到过,这里仅举几例扼要说明。

宋人丘葵的《秋夜》:

缺月黄昏照短垣,一灯明灭尚留残。

衰颓但觉风霜苦,忧患不知天地宽。

坐想兴亡成感慨,起瞻星象倍辛酸。

冻琴弦断书帷冷,槭槭(风吹树叶声)庭梧半夜寒。

丘葵生活于宋元之交,正是社会动荡、国家残破之时,他目睹南宋逐渐走向衰亡,诗中满溢着忧患和悲苦。他把这种世道变迁、兴亡归于天命,所以他夜观星象时,才对这种天命的转移倍感辛酸。

再看陆游的《忆昔》:

忆昔从戎出渭滨,壶浆马道泣遗民。

夜栖高冢占星象,昼上巢车望虏尘。

共道功名方迫逐,岂知老病只逡巡。

灯前抚卷空流涕,何限人间失意人!

陆游则是生活在南北宋之交。他亲历了北宋的灭亡,忍受着南宋偏安的政局,多次向朝廷献策北伐,但一直被主和派所排挤,所以他的诗很多都显露志在恢复中原的慷慨陈词。这首诗前四句回忆了他当年亲临抗金前线的场景,北方的遗民们都箪食壶浆迎接他们的到来。当时的陆游踌躇满志,夜里爬上高山顶观测星象、占卜战事,白天登上高高的楼车瞭望敌情……后四句说:曾想建一番功名,现在这一切都随着自己的衰老多病,已成为过去,只能在灯前流涕叹息了!

再举占卜军事的两例:

世人多恃武,何者是真雄。

欲灭黄巾贼(东汉末年的农民起义),须凭黑槊公(北魏将军于栗磾,以善战著名)。

指星忧国计,望气识天风。

明日凌云上,期君第一功。

(【唐】李山甫《送刘将军入关讨贼》)

诗里的“指星忧国计,望气识天风”,指的都是观测天文(古代天文气象不分)为战事进行占卜的活动。

边烽寂寂尽收兵,宫树苍苍静掩扃。

戎羯归心如内地,天狼无角比凡星。

(【唐】刘禹锡《重酬前寄》)

诗写的是战事结束、边疆烽火止息、异族归顺的平安景象。诗用“天狼无角比凡星”作结,这是因为天狼星在古代总是预兆着北方战事的灾星,如果天狼星明亮、特别是芒角四出时,就预示着北方胡人入侵,边情紧急,而现在天狼无角,而且也不太亮,像一颗普通的星星一样,当然就表明天下太平了。现在我们知道,天狼星的亮度是不会改变的,古人说的变亮、芒角,当是指星体地平高度变化、气象条件改变造成的。

说起预兆祥瑞、平安的天象,古人对它们是很珍惜、很赞喜的,如宋人仲并的《代人上师垣生辰》:

夜半熟视璿霄象,紫微列宿相荧煌。

甘露醴泉不足瑞,但欲岁岁占农祥。

诗人看到紫微、列宿的祥瑞天象,非常高兴,因为这预示着农业丰收,比起天降甘露、地涌醴泉那类祥瑞对国家有意义多了。

再看宋代僧侣法薰写的《赠云谷先生》也很有趣:

卦盘掇转味天机,祸有胎兮福有基。

昨夜孛星移一位,先生睡著不曾知。

这首诗的意思曲折,看来云谷先生是一位懂星象的人,玩转卦盘就可以悟得天机,把人生祸福的根源都给推出。但这夜云谷先生睡着了,没有观看星象,天上的“孛星”(一般指彗星)移动了一位,他不知道,于是……言外之意,算错了。

最后请大家欣赏一首完整的《水调歌头·寿查郎中》,宋代王质作:

淮海一星出,分野到梁州。玉京群帝朝斗,公在列仙流。尽扫欃枪格泽,高拱紫微太乙,霞佩拂红裯。非雾非烟里,永侍绀云裘。

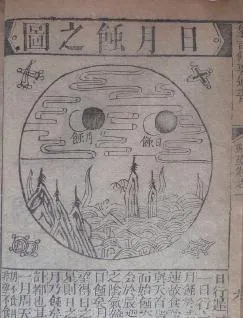

古书中的日食、月食天象

日南至,月既望,寿君侯。梅花满眼,一朵聊当一千秋。半夜玉堂(宫殿)承诏(接旨),翼旦路朝宣册(封官),归去作班头(首脑)。风净瞿唐峡,安稳放行舟。

这是词人给一位姓查的郎中令(中央的副部级官员)祝寿而填的词。看来这查郎中出生于淮海一带,这次是到梁州(陕西汉中一带)做地方官。词中用“星出”、“分野”等天文术语生动地比喻了这一事件。“朝斗”即“天上群星朝北斗”,以此来比喻百官上朝,查郎中身居高位,故用天宫的列仙作比。“欃枪”“格泽”都是天象,欃枪是细长的彗星,格泽可能是极光,这都是灾异天象,所以要“尽扫”。“紫微”指天上的皇宫,“太乙”即天帝,“高拱紫微太乙”即朝拜皇宫的皇帝。后面三句是对如仙如幻的皇宫景象的描写。下半阕的“日南至”(冬至)、“月既望”也是天象,后面则是为他祝寿的场面、封官、上任的描写。全词有许多天文星象内容,多是作者随手拈来,与全词融为一体,表现了古代文人的天文素养,也生动表现了天文的这种特殊社会功能。

(责任编辑 张恩红)