神经源性心律失常异常心电图临床分析

2015-12-18贾兴泽

贾兴泽

河北冀中能源邢台矿业集团总医院 邢台 054000

神经源性心律失常是临床较为常见的室性期前收缩或房性期前收缩,发病机制尚不十分清楚,有关学者认为主要是由于病变刺激植物神经中枢,并经过支配心脏的迷走神经和交感神经系统而形成的心血管反射发生的[1]。心电图是临床诊断神经源性心律失常的一种有效方法,而心电图异常改变是诊断心律失常的重要指标。本文为了分析神经源性心律失常异常心电图特点,特对我院2010-04-2014-04收治的60例神经源性心律失常患者进行回顾性分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 我院2010-04-2014-04共收治神经源性心律失常患者心电图异常60例,均经临床CT 诊断确诊为神经源性心律失常,男36 例,女24 例;年龄30~75 岁,平均(55.46±4.57)岁。脑梗死18例,脑出血32例,脑损伤4例,蛛网膜下腔出血6例。均在入院前后实施心电图检查,定时记录。本组所有患者均为入院前发生心律失常和入院后由药源性所致心律失常、电解质紊乱以及器质性心脏病所造成的心律失常。

1.2 方法 本组60例患者入院后均采用常规12导联心电图进行检查,其中检查仪器主要采用深圳理邦精密仪器有限公司生产的EDAN1020心电工作站。所有患者每周检查2次,出院前检查1次。临床对于同一患者的多种心电图异常情况均有同一位专业技术人员进行诊断,以《临床心电学》为标准[2]。最后统计分析心电图异常的特点及治疗转归情况。

2 结果

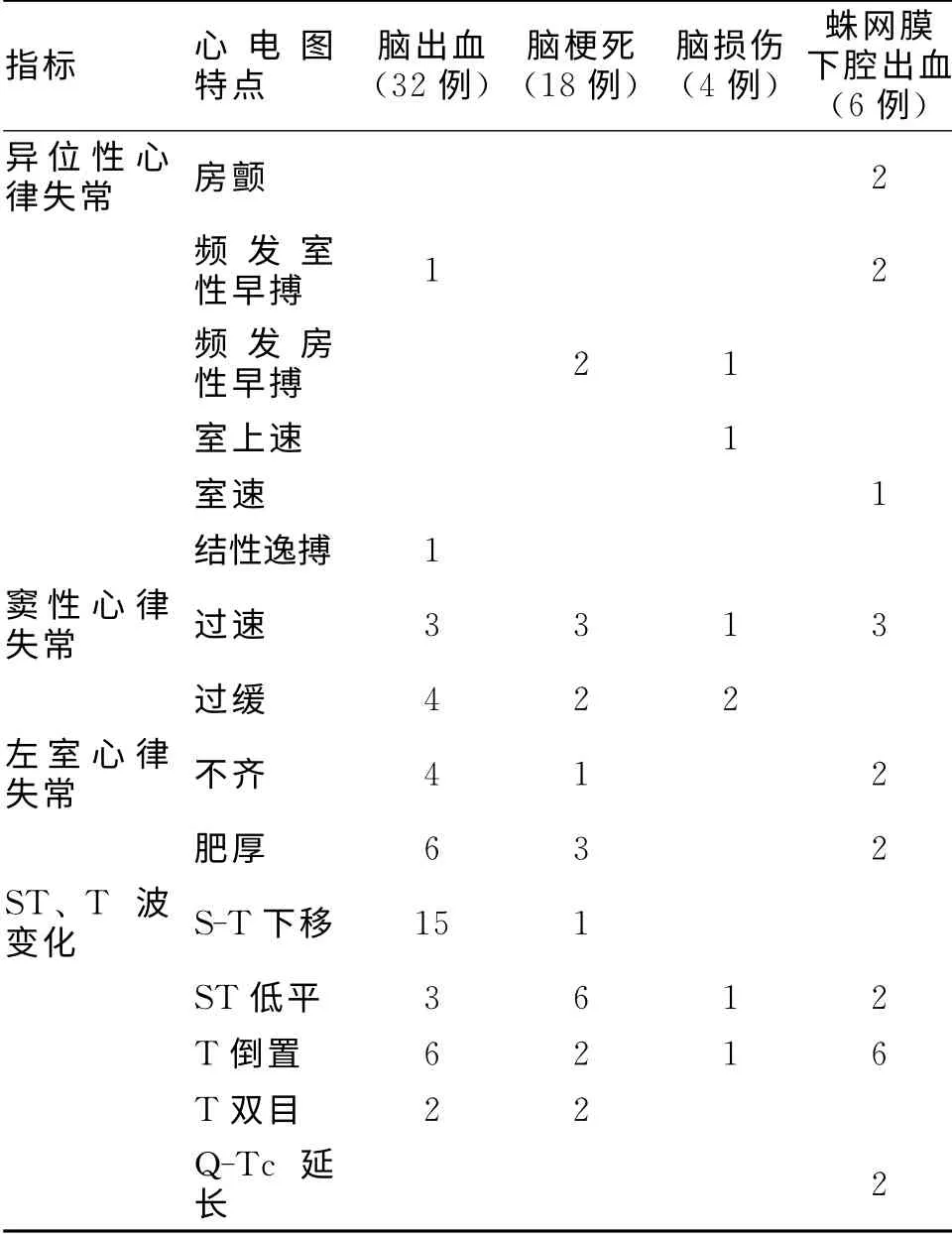

2.1 心电图异常改变情况 见表1。

2.2 治疗方法与转归 60例患者根据其临床表现以及原发性疾病的特点主要采用控制血压、扩血管剂以及降颅压和手术等综合疗法进行治疗。本组60例患者中47例治疗后好转,好转率为78.33%,治疗无效死亡13 例,病死率为21.66%。其中11例主动性心律失常患者中,1例结性逸搏患者通过采用抗胆碱药物治疗后24h内心律失常消失,而其余10例心律失常患者通过采用抗心律失常药物治疗后48 h内消失。

表1 60例患者心电图异常改变情况(n)

3 讨论

神经源性心律失常患者出现心电图异常机制与中枢神经疾病发生Q-Tc延长、ST-T 改变有密切关系。研究表明,中枢神经疾病患者很容易发生致命性心律失常。本组13例死亡患者的心电图均发生ST-T 段改变,进一步提示中枢神经疾病预后和心电图改变具有密切的关系。另有研究报道,蛛网膜下腔出血可引起室颤发生[3]。本文6例蛛网膜下腔出血患者中1例发生室速现象,认为中枢神经疾病患者中如果发生神经源性心律失常时,则应加强心电图监护,以防止发生致命性心律失常。

对于神经源性心律失常患者治疗中,多数患者均能够在综合性治疗方法治疗后得到有效缓解,但对于主动性心律失常患者,应在治疗原发性疾病的基础上采用抗心律药物治疗。

[1]曲长海,何凡,曲方.神经源性心脏综合征与神经调节偏侧化[J].中外健康文摘,2013,(31):124-125.

[2]石继红.急性脑卒中的神经源性心电图改变——附181例患者的心电图分析[J].中国医药指南,2012,10(18):12-13.

[3]李小荣,曹克将.肺动脉源性室性心律失常的心电生理特征[J].江苏实用心电学杂志,2014,23(1):1-4.