居民消费与创新能力关联性研究

2015-12-17仰海锐朱云鹃曾琼琼

仰海锐,朱云鹃,曾琼琼

(安徽大学商学院,安徽合肥 230601)

居民消费与创新能力关联性研究

仰海锐,朱云鹃,曾琼琼

(安徽大学商学院,安徽合肥230601)

摘要:基于1986~2012年样本数据,从总量和结构两个角度研究居民消费与创新能力之间的关联性。对数据单位根检验、协整分析以及Granger因果检验显示:居民消费与创新能力表现出一定的关联性为:提升创新能力对促进居民消费具有显著的积极作用,而居民消费对创新能力的提升作用不明显,城镇居民消费对创新能力的提升比农村居民消费更为显著;居民消费结构构成原创能力的Granger原因,两者呈长期负均衡关系。为此,应充分发挥创新能力在促进居民消费和拉动内需中的积极作用,形成有效传导机制,使居民消费成为创新能力提升的重要驱动力。

关键词:城镇居民消费;农村居民消费;创新能力;国内需求

经过一系列的改革与调整后,中国经济取得了显著的成效。近年中国平稳保持着全球最高的经济增长率,已跃居世界第二大经济体。中国2013年GDP增长率依旧保持着7.7%的较高增幅,但形成反差的却是居民消费占GDP的比重呈不断下滑趋势。从近十几年的数据来看,居民消费占GDP的比重从2000年的62.3%降至2013年的35%。内需不足始终是中国经济发展过程中的一大症状,林毅夫将这种较高的经济增长率与较低消费率并存的局面形容为“煎焦了的冻鱼”[1]。与之相仿的另一“症状”则是创新能力的薄弱,尤其是自主创新能力较之国外仍存在一定差距,2012年中国对外技术依存度为38%左右,而美国、日本等发达国家仅为5%左右。这一不断下滑的居民消费比重与薄弱的自主创新能力是否存在某种因果上的关联性呢?这将是本文研究的核心。

一、研究综述

“创新”概念的直接提出,可以追溯至1911年熊彼特在其著作《经济发展理论》中的阐述。1939年熊彼特首次比较系统地阐述了创新理论。熊彼特认为创新是一种新的生产函数,而生产者是创新的主体,主导着创新的发生与实现,消费者则更多的是被动地接受着创新所带来的变化[2]。这种观点肯定了生产者在创新中所扮演角色的重要性,但未重视消费者在创新中所起到的促进作用。在大数据时代,消费者的消费需求更容易被表达且易被生产者所获取,为生产者的创新提供动力并指引方向。所以相关学者也从不同角度对消费与创新之间的关系做出新的探索。

麻省理工学院的冯·希普尔与范德·沃夫从技术创新源泉角度揭示了消费者在创新中的重要作用。其中冯·希普尔在《技术创新的源泉》一书中按来源将创新不同分为制造商创新、供应商创新以及用户创新,这里的用户创新即可视为消费者创新。其研究显示:在科学仪器领域的技术创新中,77%的成果来源于用户创新,仅有23%来自于制造商的成果;范德·沃夫在对以氮气和氧气为原料的设备创新中的研究也显示出相似的结果:其中42%来自于用户创新、33%来自于供应商创新,仅17%来自制造商创新[3]。可以看出,消费者在某些领域的创新能力或创新作用是不容忽视的,甚至远高于生产者。

日本学者斋藤优在其著作《技术开发论》中直接提出“需求是发明之母”,且这种需求的形成路径是“个人需求—社会需求—市场需求”[4],基本肯定了消费对创新的直接驱动作用。英国著名经济学家马歇尔更加注重消费者对需求的驱动性,指出“一切需要的最终调节者是消费者的需要”[5],显然技术上或创新上的需要也包括于此。当然,不同市场环境下消费对创新的驱动也呈现出多样性:“在消费的需求和供给之间,当供大于求时, 更容易引起提高质量、降低成本、开发新产品的技术创新;而供不应求时,则更多地引起以扩大生产规模、提高效率为目的的技术创新”[6]。基于市场层面的研究显示,出现在各个领域的重要创新有60%~80%是生产需要和消费需求激发的[7]。

随着经济的发展,中国居民的消费总量与结构也发生着深刻的变化,不同的社会形态也对应着不同的消费模式,从原始社会到农业、工业社会再到当前社会形态,消费也依次经历着原始生态消费、线性消费以及可持续消费等模式的演变[8]。同时,消费结构也不断升级,而升级的最大体现就是消费者在不同消费领域和消费品上支出比重的变化。基于此理论,可以将居民消费结构分为3种不同层级的阶段:(1)初级阶段,此阶段内居民消费以满足基本生存需求为主;(2)中级阶段,居民在基本生存需求领域的消费比重下降,而发展型消费比重增加,通常表现为食品方面支出的减少而教育、医疗、交通等领域支出增加;(3)高级阶段,居民消费更加多样化,保健领域及精神层面的消费支出占比较大[9]。目前中国居民消费整体处于中级阶段并不断向高级阶段发展,所以对相应消费领域的需求逐渐提高,进而会对创新,尤其是技术创新提出更高的要求。

从上文对相关研究的梳理可以发现,学者已对消费与创新两者的关系做出了前期探索,但大多集中于理论层面,实证分析较为稀缺,且更多来自于国外学者的研究,直接立足中国国情的极少。随着中国居民消费水平与结构的提升和调整以及对创新的重视,研究居民消费与创新能力之间的关联性有较强的现实意义和必要性。本文利用《中国统计年鉴》中1986~2012年相关数据,从居民消费总量及结构两个层面检验居民消费与创新能力之间的关系,并对检验结果做相应分析,提出相应对策建议。

二、研究设计及变量选取

在变量的选取上,笔者主要参考前人较为成熟的研究成果,并尽量与统计年鉴口径保持一致,以便数据获取的严谨性。《中国统计年鉴》在居民消费统计上包含城镇居民消费总量与农村消费总量,并在居民消费结构上将消费支出划分为食品、衣着、居住、交通通信、文教娱乐、医疗保健等8个主要领域,统计了居民食品消费支出占总消费支出的比重,即恩格尔系数。恩格尔系数不仅反映了居民食品消费支出的比重,还是衡量一个国家富裕程度的标准之一,因此选择恩格尔系数作为居民消费结构的代表变量具有重要的经济学意义。

较之居民消费变量,创新能力变量的界定在学术界则存有更为广泛的观点与争议。根据麻省理工学院《技术评论》的定义,创新能力代表着一个国家为推进世界技术前沿而提供有利环境的程度,它测度的是一个国家产生具有商业意义的创新成果的潜力[10]。本文的研究更多着眼于国家宏观层面的创新能力,与微观的组织创新能力或企业创新能力在评价上存有一定差异。经济合作与发展组织(简称OECD)也较早地对国家创新能力进行了相关的测度与研究,在其研究过程中逐渐深化了对国家创新能力的认知,并最终认为国家创新能力是多种因素的集合体,其中包括创新的环境因素、集群因素、大学教育以及其他中介因素[11]。这一研究成果为后续国家创新能力研究奠定了框架基础,并得到进一步发展。尽管OECD关于国家创新能力的界定较为科学系统,但由于各国国情及创新境况的差异,在具体操作过程中很难完整地实施。所以,本文沿用Suarez在其研究中提出的关于国家创新能力的界定与测度,认为国家创新能力是一种创新能力理论在国家层面的应用,其中包涵与国家创新能力层面相关的诸多因素,如学校教育、知识产权制度、法律环境等等,并最终提出以专利水平作为衡量国家创新能力的主要指标[12]。同时也更多考虑到中国的具体国情,国家在专利申请与保护领域的制度越来越完善,并将专利的统计分为3种,即发明专利、实用新型专利以及外观设计专利。将专利分门别类,有利于全面地反映国家创新能力,也满足本文研究的需要[13]。

本文中的原始计量数据全部来自于国家权威部门编制的《中国统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》等,其余数据均根据原始数据计算而得出。考虑到代表变量间单位、数据大小之间存在的差异,笔者将对各原始数据进行统一的对数变换,能有效减弱异方差对原始数据造成的影响,所以将对所有代表变量的原始数据进行去对数运算,并表示如下:其中居民消费总量表示为lnconsume,城镇居民消费总量表示为lnconsume1,农村居民消费总量表示为lnconsume2,城镇居民消费恩格尔系数表示为lnCEC,农村居民消费恩格尔系数表示为lnUEC,专利授权总量表示为lnpatent,发明专利授权总量表示为lnpatent1,实用新型专利授权总量表示为lnpatent2,外观设计专利授权总量表示为lnpatent3,代表原始创新能力的变量lnpatent1share表示发明专利授权总量占3种专利授权总量的比重,该比重越高,说明中国的原始创新能力越强。

在具体分析过程中,选用Eviews8.0作为计量分析软件,首先对取对数后的各代表变量数据进行ADF平稳性检验,以确定其是否具备相应的稳定性,为后续计量分析奠定基础。在此基础上对不平稳的变量数据进行Johansen协整性检验,确定其协整性,决定是否进行下一步的Granger因果关系检验。最后对所有通过上述检验的平稳变量进行Granger因果关系检验,以达到本文研究的目的[14]。

三、计量分析及讨论

(一)ADF单位根检验

从表1中可以看出,变量lnpatent、lnpatent1、lnpatent3、lnconsume及lnconsume1在5%水平上平稳;而变量lnpatent2、lnpatent1share、lnconsume2、lnCEC和lnUEC原数据的ADF检验在5%水平上表现的不平稳,但经过一阶差分后的变量Δlnpatent2、Δlnpatent1share、Δlnconsume2、ΔlnCEC以及ΔlnUEC均在5%水平上表现平稳。

表1ADF单位根检验结果

表2Johansen协整检验结果

(二)Johansen协整检验

从上述ADF单位根检验的结果得知,lnpatent2、lnpatent1share、lnconsume2、lnCEC和lnUEC为I(1),所以接下来将从量与结构两个角度对变量之间进行Johansen协整检验,以确定相关变量之间是否存有长期均衡的关系。从表2可以看出在5%的置信水平上,实用新型专利授权量与农村居民消费量构成长期均衡关系;同时,城镇居民消费结构与农村居民消费结构均与原始创新能力构成长期均衡关系。其长期均衡关系分别如下:

lnpatent2=1.525 153lnconsume2+2.732 423

lnconsume2=0.655 672lnpatent2-1.791 573

lnCEC=-0.426 779lnpatent1share+

2.722 809

lnpatent1share=-2.343 133lnCEC+

6.379 903

lnUEC=-0.242 962lnpatent1share+3.296 280

lnpatent1share=-4.115 870lnUEC+13.567 06

从关系式可以看出,农村居民消费总量与实用新型专利授权量存在长期的正向均衡关系;城镇居民消费结构与农村居民消费结构同原始创新能力形成长期的负向均衡关系。

(三)Granger因果关系检验

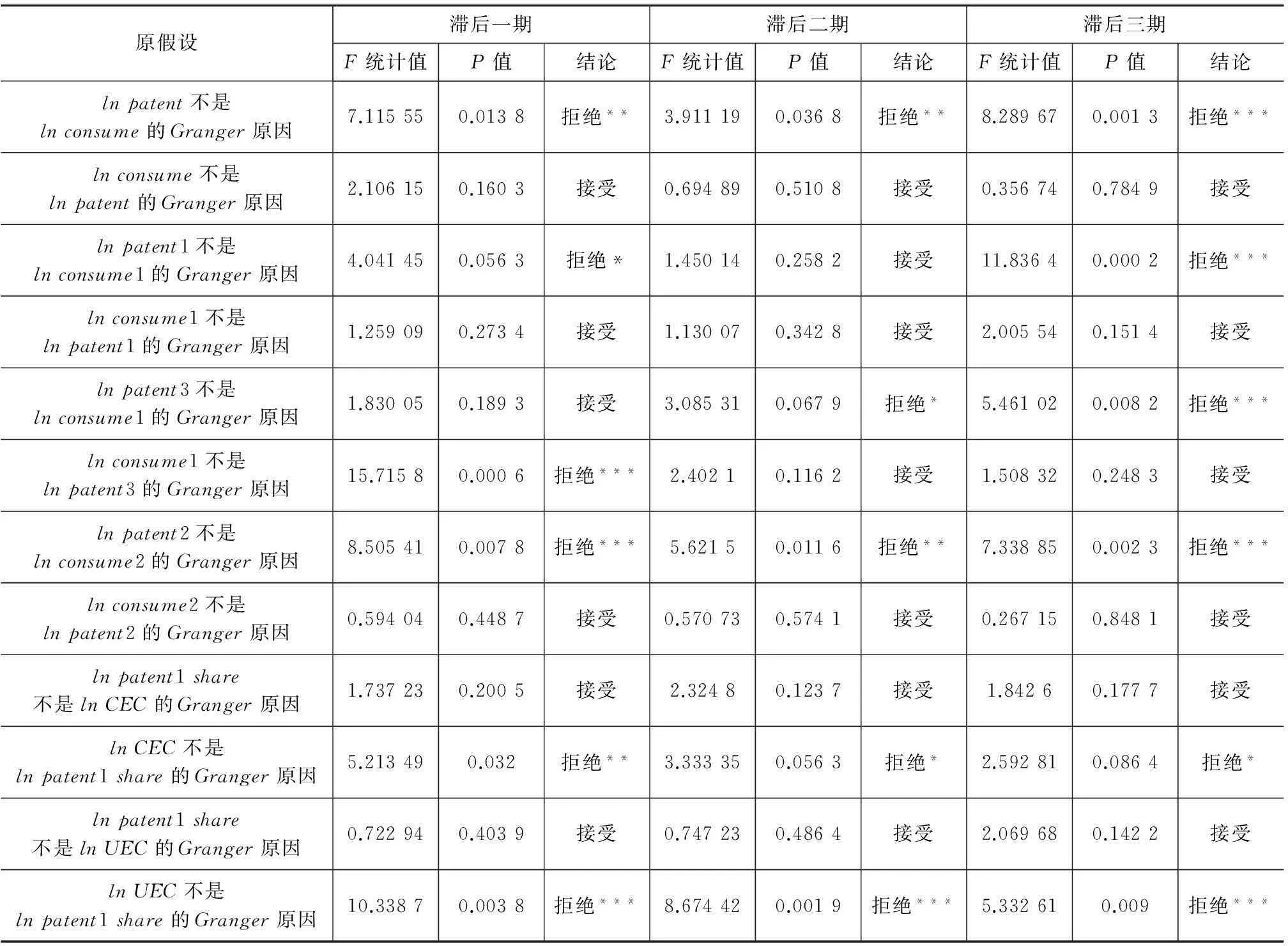

通过前面的单位根及协整关系的检验可以看出lnpatent2和lnconsume2、lnCEC和lnpatent1share以及lnUEC与lnpatent1share之间均通过了协整检验,并呈现出长期均衡的关系。同时lnpatent、lnpatent1、lnpatent3、lnconsume及lnconsume1为平稳序列,所以接下来可以对lnpatent和lnconsume、lnpatent1和lnconsume1、lnpatent3和lnconsume1以及前面通过协整检验的3对变量进行Granger因果关系检验。在滞后期数的选择上,综合考虑了AIC和SIC准则以及变量的现实意义,所以选择了滞后期1、2、3进行比较,尽量使研究趋于严谨。具体检验结果如表3所示。

从表3可以看出,无论从总量上还是结构上,居民消费与创新能力都表现出一定程度的因果关联性。第一,在居民消费量与专利授权量间的Granger因果检验中,专利授权量均构成居民消费量的Granger原因,说明创新能力的提升能够带动居民消费总量的增加,但居民消费量对专利授权量的Granger原因表现并不明显,只有城市居民消费量在滞后一期时表现为外观设计专利授权量的Granger原因,这表明中国居民消费未能成为刺激创新的重要驱动力。第二,从不同滞后期的选择上看,创新能力对居民消费的影响在滞后三期时均表现得最为显著,说明中国专利从授权到转化为生产力或商品并在市场上大规模推广、为消费者所购买,通常需要一个较为漫长的周期。尽管居民消费对创新能力的驱动力表现不明显,但从城镇居民消费对外观设计专利的影响可以看出,中国现阶段居民消费对创新能力的促进作用多表现为较低层级的外观改良,但这并不意味着居民对发明专利和实用外观专利带来的商品与服务缺乏需求,如何发掘这一消费需求并转化为创新的驱动力,将是一个值得研究的问题。

从结构的检验结果来看,更多地表现为居民消费结构对原始创新能力的Granger原因,前面的协整检验显示出居民消费结构与原始创新能力的负向均衡关系,说明居民在食品消费方面支出比重越小或在食品外其它消费领域比重增加越有利于原始创新能力的提升。再考虑到恩格尔系数特殊的经济学意义,所以居民消费结构对原始创新能力的影响,一方面可以理解为居民扩大对其它领域消费品的支出驱动了新技术的发展;另一方面也说明原始创新能力的提升同样需要来自国家经济的支撑,通常表现为科研经费的投入、科技人才的培养等。而原始创新能力未表现为对居民消费结构的Granger原因,说明现阶段中国仍未形成有效的创新驱动型经济体,这也与相关学者研究得出的中国经济发展主要依赖于生产要素投入的观点[15]相左。同时,居民消费结构的变化也不只是单纯的技术创新就能得以改变。

表3Granger因果关系检验结果

注:*表示在10%的水平上显著;**表示在5%的水平上显著;***表示在1%的水平上显著。

四、相关建议与对策

第一,创新能力是居民消费的Granger原因,创新能力的提升能促进居民消费总量的增加。所以在促进内需的过程中,不应忽视技术创新给消费带来的增长点,应加大对创新的投入力度,尤其是经费的投入;同时,要提升将专利技术转化为生产力或商品的能力,缩短商品研发周期,并尽快推广到市场当中,以供消费者消费。从增加消费角度而言,实用新型专利和外观设计专利能更快地应用到市场当中,促进消费。相比较而言,发明专利推广至消费市场的周期较长,所以单纯地强调原创能力是盲目的,发明专利也应具备快速应用并推广消费的功能,这可能不仅是研发的能力,同样涉及营销能力、消费者偏好和接受程度等,总之,要不断地提升创新能力以带动居民的消费,同时创新要顾及居民的消费偏好。

第二,居民消费不是创新能力的Granger原因,一方面说明中国目前的消费对创新能力的提升影响不显著,创新能力的提升仍主要依赖于科研经费与科技人力资源的投入,消费只是作为一种辅助驱动力,并未主动地起到激励的作用;另一方面说明居民在消费过程中并未积极地将商品消费感受反馈给发明者,以供发明者改良,这可能源自消费者的习惯,亦或是反馈机制的缺乏。所以,科研机构尤其是企业的研发机构,并不是将研发的产品推广至市场就结束,而应对消费者形成一种追踪机制,及时获取消费者对产品的诉求,以供下一次的改进和更新。同时,对消费者进行消费引导也是十分必要的,尤其在开放的市场竞争环境中,国外以其较高的技术水平吸引了国内部分消费者的偏好,比如汽车和电子产品市场等,国内即使做出再多努力在短期内也很难改变这一局面,所以要注重对消费者的消费引导。

第三,居民消费结构构成原始创新能力的Granger原因,说明消费多样性更有利于原始创新能力的提升,所以要不断地刺激内需,尤其是不同消费领域的消费需求。同时,也说明原始创新能力的提升离不开国家整体经济的支撑,在国家富裕的前提下才有更多的科研经费投入,为原始创新能力的提升提供更为优越的条件,同时带动消费的增长,如此形成一个良性循环的经济发展圈。只有在经济平稳发展的前提下,物价稳定、收入增加,消费者才会有更多的财富去增加食品以外的开支,才有可能对创新产生更多的驱动力。

五、结语

本文只是对居民消费与创新能力之间的关系在中国背景下的一种探索,肯定了创新能力对居民消费显著的积极作用,为拉动内需提供了一种思路;也说明目前中国居民消费对创新能力的提升作用不明显,未发挥到相应的驱动作用,创新能力的提升仍主要依赖科研经费及科技人力资源的投入。

参考文献:

[1]林毅夫.中国经济:煎焦的冻鱼[EB/OL].(2007-04-26)[2014-09-05].http://PPwww.southcn.comPweekendPeconomicP200704260043.htm.

[2]熊彼特.经济发展理论[M].何畏,易家详,译.北京:商务印书馆,1990.

[3]傅家骥.技术创新学[M].北京:清华大学出版社,

1998.

[4]斋藤优.技术开发论[M].王月辉,译.北京:科学技术出版社,1996.

[5]马歇尔.经济学原理:上[M].朱志泰,陈良璧,译.北京:商务印书馆,1981.

[6]肖峰.消费创新对于当前中国技术创新域的意义[J].科技导报,2003(4):19-23.

[7]陈昌曙.技术哲学引论[M].北京:科学出版社,1999.

[8]张长元.消费模式的演替[J].生态经济,2001(1):53-55.

[9]刘冰.技术创新的消费推动论[J].科学管理研究,2007,25(1):9-12.

[10]郑艳民,张言彩,韩玉启.信息化与创新能力关系经验分析[J].南京理工大学学报,2013,37(6):970-976.

[11]成邦文.OECD的科技统计与科技指标[J].中国科技信息,2002(5):18-22.

[12]SuarezVL.Invention,inventivelearningandinnovativecapacity[J].BehavioralScience, 1990(4):290-310.

[13]岳书敬.中国区域研发效率差异及其影响因素:基于省级区域面板数据的经验研究[J].科研管理,2008,29(5):171-178.

[14]黄凌云,陈明强,陈刚.外商直接投资与中国进出口贸易的区域差异研究:基于省级面板数据的单位根、协整与Granger因果检验[J].世界经济研究,2007(8):57-62.

[15]郭庆旺,贾俊雪.中国全要素生产率的估算:1979~2004[J].经济研究,2005(6):51-60.

Researchonrelevanceofresidents’consumptionandinnovationability

YANGHai-rui,ZHUYun-juan,ZENGQiong-qiong

(SchoolofBusiness,AnhuiUniversity,Hefei230601,Anhui,China)

Abstract:Based on the sample data from 1986 to 2012, the paper researches the relevance of residents’ consumption and innovative ability from two aspects: total amount and structure. Through the data unit root test, co-integration analysis and Granger causality test, it shows that: residents’ consumption and innovation ability shows a certain relevance: improving innovation ability has a significant positive effect on promoting residents’ consumption, while the effect of residents’ consumption on the promotion of innovation ability is not so obvious; the effect of consumption on the promotion of innovation ability of the urban residents is more significant than that of rural residents; as for the Granger reason for the original ability of residents’ consumption structure, these two show a long-run relationship of disequilib-rium. Therefore, the positive role of innovation ability on promoting residents’ consumption and stimulating domestic demand should be fully played, and form an effective transmission mechanism, which can makes residents’ consumption become an important driving force for promoting innovation ability.

Key words:urban residents consumption; rural residents’ consumption; innovation ability; domestic demand

中图分类号:F126.1

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2015)01-0070-06

作者简介:仰海锐(1989-),男,安徽安庆人,管理学硕士研究生。

基金项目:国家自然科学 (71372183);教育部人文社会科学研究项目(11YJA630013)

收稿日期:2014-10-20