乖戾的收藏家

2015-12-16刘鹏

(上接2015年第5期)

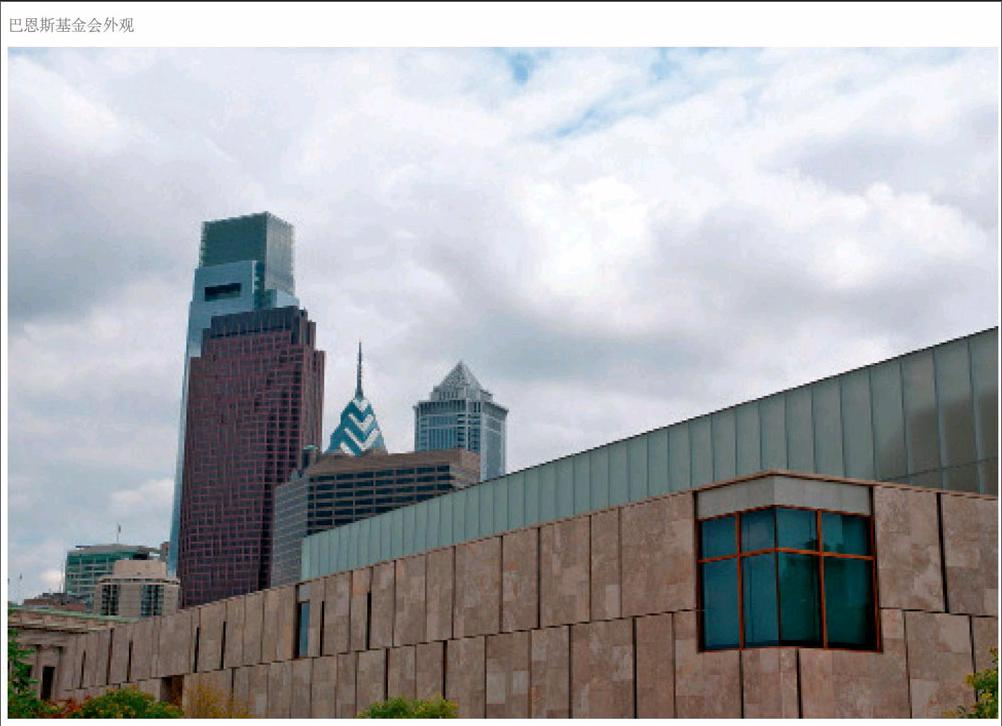

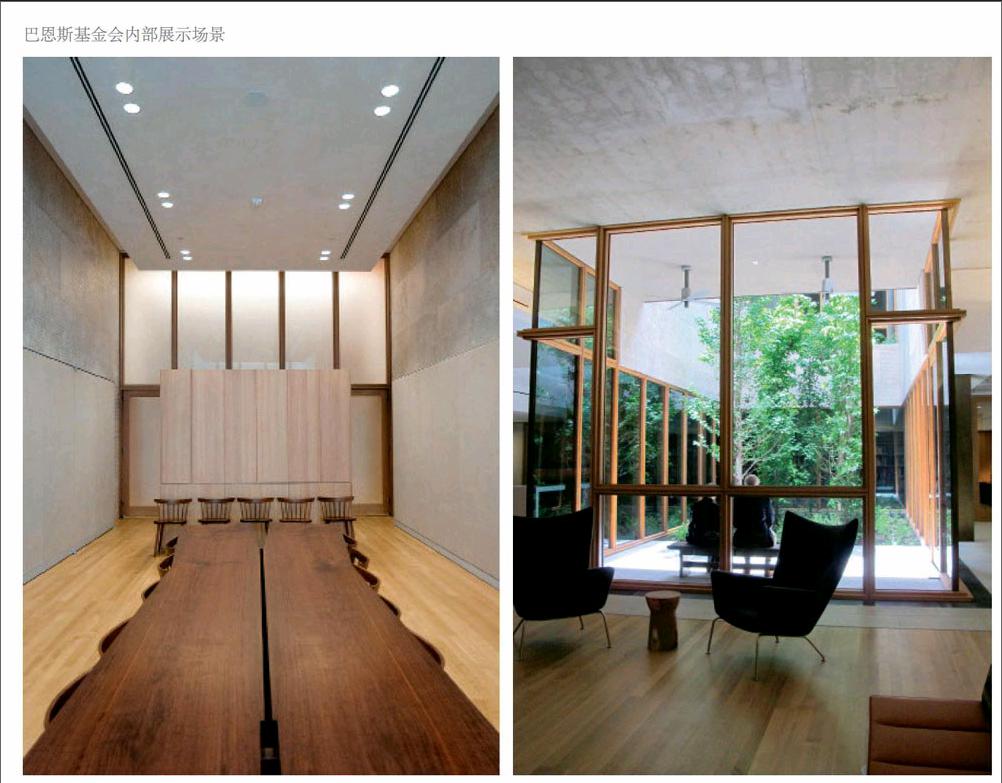

即便是在巴恩斯基金会搬迁到费城市区后,新馆的内部陈列方式一仍其旧,严格按照巴恩斯博士的遗愿来悬挂作品,没有标签,没有说明文字,并禁止拍照。经过法官的判定,同意巴恩斯基金会从偏僻的梅里翁搬迁到费城市区,但前提条件就是保留上述密集的、过分对称且杂乱无章的陈列方式。博物馆新馆终于在2012年5月16日正式向公众开放了。建筑师托德·威廉姆斯(Tod Williams)和他的妻子比利·齐恩(Billie Tsien)面对着建筑设计历史上最为古怪的任务

在展厅结构的尺寸及布局上跟老巴恩斯基金会保持一致,当然了,前提是建筑师享有一定的想象空间。两位建筑师巧妙地将两个建筑整合在一起,第一座建筑物是旧的巴恩斯基金会的“翻版”,这也是主人的意思。第二座建筑主要提供了现代博物馆所需要的现代化设施:餐馆、豪华而舒适的办公区、艺术品修复实验室、会议室及学术报告厅等等。这两座建筑物被一个内置的庭院连接起来而成为一体,交叉拱顶看起来具有戏剧化的视觉效果。在另一端,这个庭院通向一个户外的台地。

由于新馆的采光要比老馆好得多,一些参观者甚至以为悬挂在墙上的名作被修复过了,事实上这是一个误会。巴恩斯基金会主席德里克-吉尔曼(Derek Gilman)特别强调,博物馆所做的仅仅是把这些作品恰当地悬挂。例如,毕加索创作于1903年的《苦修者》(The Ascetic)在老馆的墙上显得苍白无力,现在它给人的印象完全不同了,一旦你走到它的面前,画中的人物似乎要跳出画框之外。在经常光顾老巴恩斯基金会的观者来说,这座场馆的内部空间沐浴在暮色之中,当然这出于保护画作的目的。在新馆中,特别订制的玻璃过滤掉86%的太阳光,其中包含大部分对画作造成危害的成分。余下的光线和室内高科技的光线一道,为展厅营造了特殊的艺术氛围。高度可操控的自然光和不易觉察到的人工光线两者的混合,使得观者可以清晰地看到这些杰作的真实面目。在这种光线效果下,原先有些压抑的展厅空间显得开阔起来。正如前述,作品的本真色彩渐渐浮现出来。譬如,塞尚作品上的蓝色此前与蓝色混溶在一起,在此种光线效果下,蓝色渐次退到远景中去。苏汀、德加、马奈、库尔贝等人作品中使人产生愉悦感的鲜活笔触变得更加易于接近,焕发出应有的艺术魅力。

四、理论与实践:巴恩斯-杜威组合

1929年,巴恩斯将A.C.巴恩斯公司转售他人,将自己的精力完全投入到基金会的各项事务和自己沉迷其中的学术研究之中。从一个出版物名单中不难看出他的勤勉和着迷:1928年的《绘画的艺术》(The Art of Painting,second edition)、1929年的修订本《绘画的艺术》(1937年第三版)、1933年与维奥莱特·德·梅齐亚(Violette de Mazia)合作的《法国原始主义及其形式》(The French Primitives and Their Forms)、1933年的《亨利·马蒂斯的艺术》(The Art of Henry Matisse)、1939年的《塞尚的艺术》(The Art of cezanne)、1943年的《古代中国与欧洲的绘画》(Ancient Chinese and European Paintings)。不难看出,巴恩斯对绘画的研究是十分执着的。值得一提的是,这些书会成为巴恩斯基金会研讨班上的内容之一。《绘画的艺术》甚至成为学员们的必读书之一。

当《绘画的艺术》在1926年首次出版时,巴尔专门为此书撰写了一篇书评,文章开头洋溢着褒奖的气息:“这是一本举足轻重的书,因为它系统而又自信地论述了对绘画的‘现代态度中至关重要的东西。其500页的书稿表现了一位精力充沛的批评家、他在艺术教育欣赏中的实验、美国的现代绘画最佳收藏的主人。”(原文如此,但是其意应为“用500页书稿表现了一位身兼多职的人,他是精力充沛的批评家,同时在艺术教育方面积极开展新的实验,他还是美国现代架上艺术的最佳收藏者——编者注)接下来便是毫无情面的批判,“历史性错讹太过频繁地出现在图录中。”更糟糕的是,形式主义导致巴恩斯错误地将“提香设计的陵墓和塞尚的静物画”中相类似的图案混为一谈。显而易见,这是巴恩斯一贯强调的文化统一性带来的负面效应,其代价就是否认了古代大师和现代主义艺术两者之间存在的明显差异。

诚然,巴恩斯的许多观点招致不少批判,但其所开创的艺术品陈列方式及附设的研讨班在今天仍具有借鉴意义。用艺术史家大卫-卡里尔(David Carrier)的话来说,“如同奥维多(Orvieto)的建筑师和装置艺术家一样,巴恩斯创造了一种总体性的艺术品。”正如上述,巴恩斯的陈列摒弃了说明文字,打乱了时代、流派、国别、媒介等因素,的的确确算得上是一件总体艺术品。应该说,他的理论研究和哲学探讨与这种陈列方式之间存在着必然关系。

威廉·詹姆斯(William James)、杜威和乔治·桑塔亚那(George Santayana)三位哲学家对巴恩斯影响极大,其中影响最著者当属杜威。杜威在《艺术即体验》(Art as Experience)中感谢了迈耶·夏皮罗(Meyer Shapiro)之后说:“我最深的谢意是献给A.C.巴恩斯博士……多年以来我从和他的谈话中得到教益,而许多谈话又是在他收集的无与伦比的藏品前进行的……我很愿意把此书看作是基金会正在扩展的影响的一个方面。”相应地,巴恩斯则把前文中所提及的《绘画的艺术》献给杜威,他有关的经验、方法、和教育的观念启迪了他,并使他因此完成这本书的部分章节。说起来,巴恩斯是通过杜威弟子才得以与之取得联系并成为友人的。1915年,巴恩斯与杜威弟子劳伦斯-比尔迈耶(Laurence Buermeyer)结识,两人一起研读詹姆斯的哲学著作,并对整个西方的哲学传统进行梳理。与此同时,巴恩斯与宾夕法尼亚大学哲学系的两位哲学家——埃德加·A·辛格(Edgar A.Singer)、路易斯·W·弗拉库斯(Louis W.Flaccus)一起探讨哲学和美学问题。1916年,比尔迈耶在筹备中的巴恩斯基金会任职(1924年撰写了《美学体验》(The Aesthetics Experience)一书。在他的推荐下,巴恩斯参加了杜威当时在哥伦比亚大学主持的研讨班。随后,两人保持了长达三十余年的友谊。巴恩斯被杜威的两个特质所吸引:首先,杜威哲学中特有的对民主社会的想象。其次,杜威分析哲学诸多原理的基础构造。与此相映成趣的是,杜威欣赏巴恩斯对复杂智性事物的全面把握,尤其对他的将观念付诸实施深感兴趣。总之,两者之间的关系基于相互尊重和共享价值。

在出版于1916年的《民主与教育》(Democracy and Education)里,杜威阐述了一种教育哲学思想,即在民主社会中培养与良好的公民身份有关的价值观和实践活动。尤其值得强调的是,在杜威看来,教育的目的在于“成长”,它要求学生成功、明智、理性、负责任地融入社会生活。提供教育的渠道则是各式各样的课程及其相关内容。此类课程应以激发学生的探索精神和沉思为目的。好的教育基于高品质的体验,这些体验一方面十分适合学生,另一方面也使得他们深感兴趣。在杜威看来,所有真实的体验均是智性的体验。他深信一点,即是说,体验由源自科学、艺术所启迪的洞见所引导并在教育活动中占据了重要的位置。

需要在这里特别强调的是,杜威将其关于美学与艺术的观点提炼为“有才智的方法”(“intelligent method”),这些正是他从巴恩斯艺术藏品中得出的观点。且看以下巴恩斯的观点,在他看来,尽管一幅画作会讲故事或者强调了道德方面的价值,但其伟大之处来自于艺术家使用材料创造造型艺术的方式。造型艺术不外乎线条、色彩和空间,伟大的艺术家往往会在作品中构建一种体验,进而,要真正学会欣赏作品,则须重构此种体验。

也许用巴恩斯基金会的课程设置情况能够较为直观地感受到上述杜威与巴恩斯的联结点。自1925年以来,巴恩斯基金会面向不同年龄、来自不同社会经济背景的学员们开设课程。所有的课程均是在原作前进行的。此时的课程设置为三年:第一年要学习分析绘画的方法;第二年,学生们需要较系统地了解自拜占庭时代到现代的艺术发展历程和伟大传统;第三年,学生们可以按照自己的兴趣去探索艺术与哲学方面的具体个案。具体来说,“现代艺术”(Modern Art)、“造型艺术研究”(Research in Plastic Art)由托马斯·门罗(Thomas Munro)主持,“美学体验”(The Aesthetics Experience)则由上面提到的杜威弟子比尔迈耶担任,这三门课均在宾夕法尼亚大学进行。门罗在哥伦比亚大学主持“应用美学”(“Applied Aesthetics”)。上面提到,1926年,巴恩斯基金会与宾夕法尼亚大学的合作关系终止,所有的教育活动均在基金会内部进行,梅齐亚主持了教育部门的日常工作。每年的6-9月,这三门课在该基金会的欧洲艺术展室内进行。此外,巴恩斯基金会教育部的专业人士还会为来自大学、中学、城市美术馆就艺术造型欣赏课程提出的问题提供咨询服务。在这里还需要提及巴恩斯基金会的艺术品悬挂方式,在梅齐亚看来,这种看似“杂乱无章”的陈列方式对该机构的艺术教育项目尤为重要,可谓其“灵魂”所在。惟其如此,学生们在这个“实验室”里才能够探寻理解艺术品的正确方法。

到了20世纪80年代,巴恩斯基金会的教育课程仍然把前文提及的《绘画的艺术》《民主与教育》等作为必读书,并明确提出“艺术与生活不可分离”等主张。总体来说,这个时期的系列课程仍可被视为此前“实验”的延续。系列讲座、研讨班在艺术品原作前进行。整个学年的周一到周四,参加巴恩斯基金会研讨班的学生们聚集在这些艺术珍藏前,学会观看和思考。直到1983年,梅齐亚才在巴恩斯基金会出版社(the Barnes Foundation Press)出版了《巴恩斯基金会:艺术收藏的陈列》(The BarnesFoundation:The Display of its Art Collections),这也是该基金会系列出版物中聚焦于艺术品陈列的专书。除此之外,梅齐亚的许多文章和讲座始终与杜威的哲学一脉相承。1989年,梅齐亚的辞世在某种程度上标志着巴恩斯“世系”的终结,但是巴恩斯基金会的课程模式一直到2004年才有所改观。美国教育委员会(the American Educational Council)也承认高校学生在该机构选课可获得相应学分。不仅如此,课程内容较此前有不少增益。可供学生修习的课程较多,如“视觉文化导论”(Introducfion to Visual Literacy)、“艺术的传统”(Traditions of Art)、“艺术与美学研讨”(Seminar in Art and Aesthetic)、“视觉艺术阐释”(Interpretation in the Visual Arts)、“有活力的眼睛:艺术与敏感性”(The Active Eye:Art and Sensibility)、“塞尚讨论会”(cezanne Seminar)和“马蒂斯讨论会”(Matisse Seminar)等等。这些课程短则28周,长则56周,对教学目标和选课者均有明确的要求,大多以巴恩斯基金会的作品为讨论对象,我们在这里不妨举“塞尚讨论会”为例证。就“塞尚讨论会”来说,主要以巴恩斯基金会所藏的69幅塞尚之画作为研究对象,并与其他机构所藏的塞尚作品进行比较。最终目标是为了学生把握塞尚艺术的本质元素,通晓其艺术风格变化的轨迹,对其作品的美感、历史价值,以及对现代艺术及后世艺术家的影响等方面,均有较深刻的理解。艺术发展、艺术工具、造型元素,以及影响塞尚的社会、思想观念,成为讨论会的重点所在。讲座、讨论、辩难及相关的文献阅读、原作欣赏等等均是课程进行的主要形式。和“塞尚讨论会”类似,“马蒂斯讨论会”聚焦于巴恩斯基金会所藏的59幅马蒂斯绘画,课程持续14周,共28小时。

从巴恩斯基金会的官网上看,该基金会设计的课程形式越来越丰富,专业化程度越来越高。巴恩斯基金会提供的艺术教育项目之一便是“艺术与美学”(“Art&Aesthetics”)。该项目为参与者提供了较为深入的学习、体验艺术作品的机会。通过采用一种以探究为基础的方式,来自各个年龄段的学习者在有经验的专业导师的指引下,被鼓励发展他们与视觉密切相关的分析技巧。在所有的课程里,学生们自由探讨,交换观点,参与到新的观看与思考的方法之中。主要的课程是以工作坊的形式开展的,譬如,“巴恩斯建筑:旧与新”(“Barnes Architecture:Old and New”)、“新视野中的马蒂斯”(“Matisse: In New Light”)、“超现实主义:内在想象,外在的限制”(“Surrealism:Inner Visions,Outer Limits”)、“解读藏品:叙事模式与视觉含义”(“Reading the Collection:NarrativePatterns and Visual Meaning”)等等。以“新视野中的马蒂斯”这门课为例,在为期两天的工作坊学习过程里,学员有机会近距离地感受巴恩斯基金会所藏的马蒂斯作品,课程主要聚焦于马蒂斯艺术生涯中的风格变化上。艺术家兼教育家的授课人莱斯利·鲍恩(Leslie Bowen)会专门引导学生们欣赏马蒂斯的《舞蹈》(The Dance)、《生命之愉悦》(Le Bonheur de vlvre,The Joy ofLife)等名作。组织他们对这些作品展开深入的探讨。

该基金会组织的另外一个重要的艺术教育项目是“理解世界艺术”(“Under standing World Art”),2012-2013年度的主题为“艺术与跨文化交流”(“Art and Gross-CulturalCommtmication”)。当我们观看时,我们便自觉地学会认知。当观看艺术作品时,我们会被激发去思考这样的问题,即视觉文化的千差万别和具有相似性的方式。在“理解世界艺术”这个由巴恩斯基金会新近推出的系列公共教育项目里,一个由世界著名学者组成的团队会在课程里介绍一些新鲜的观念,它们能够增强我们观看艺术作品的能力,挑战我们已有的对像马蒂斯、埃尔·格列柯(El Greco)、墨西哥原始民间艺术家及莫迪格利阿尼(Modigliani)等艺术家的看法。通过讲座及对巴恩斯基金会所陈列的艺术品的深入分析及体验,学员们会改变他们对艺术作品的惯性思维。总而言之,这项新课程会激发一种文化及其相关大的语境之间的对话,就新搬迁的巴恩斯基金会壮丽而充满灵感的作品悬挂方式,提出更为丰富而有细微差别的对话方式。

结语

卡里尔指出,杜威的《艺术即经验》和《作为绘画的艺术》两者渗透出一种非常相似的艺术观,以至于很难分辨彼此,由此可见巴恩斯受杜威哲学影响之深!显而易见,在某种程度上可以这样说,巴恩斯的艺术实验课和悬挂方式将杜威的理想变成了现实。但需要注意的是,两者不能等量齐观。尽管巴恩斯的艺术趣味极为独特,但他的展厅布置方式和相关讨论课为我们今天美术馆公共教育项目的设计提供了太多想象的空间,换言之,在90多年前,他已经在尝试将观看者转变为拥有自我评判精神的“阐释者”,这无疑是难能可贵的。

(全文完)

(刘鹏/江苏省美术馆学术研究部馆员、艺术史博士)