从利用到清理:建国初上海外资银行政策的嬗变〔*〕

2015-12-16宋佩玉

○宋佩玉

(上海师范大学 马克思主义学院,上海 200234)

新中国成立之后,随着社会主义改造的逐步展开,外资银行作为帝国主义在华经济势力的集中体现,其停闭成为历史的必然。但是由于受到国内外政治经济的影响,外资银行的清理过程比较复杂,从中国政府的策略来看,有一个从利用然后到清理的转变。迄今为止,学界将大量的精力用在外资银行在华起源及其发展扩展上,只有少量的研究涉及其衰退和崩溃的进程〔1〕,缺乏文献资料的支撑可为这一现象提供部分的解释。本文即在挖掘已刊、未刊档案及海外相关研究的基础上,对这一问题进行一定程度的阐释,并透过上海外资银行命运的多棱镜,兼及建国初期中外经济关系的嬗变。

一、建国初期上海外资银行的经营状况

至1949年5月上海解放止,共计15家外资银行在沪活动,其中美商银行5家、英商银行4家、法商银行2家、荷商银行2家、比利时银行1家,还有1家总行设在伦敦,但实际是俄资的莫斯科国民银行。外资银行的业务历史上即与进出口关系非常密切,一般而言主要对象为其本国进出口贸易商。从整个建国初期与资本主义国家的贸易发展来看,其起伏受到政治环境影响良多。1949-1950年间,中国与资本主义国家间贸易曾一度恢复。1950年贸易总额超过了战前的1936年,但随着美国以及英法等国对中国实行禁运,自1951年,对资本主义国家贸易下降,进口由1950年的8.2亿元降为1951年2.1亿元,1952年更降为0.9亿元,而出口,则由1950年的6.7亿元降为1951年的0.8亿元,1952年更降为0.7亿元。国际贸易的下降,必然影响到在沪外资银行的外汇经营状况。1949-1950年上海外资银行的外汇业务状况可见表1、2(单位:美元)。

表1 1949年下半期上海各指定银行外汇业务分类比较

表2 1950年各外商银行外汇业务情况表

从上面两表观察,建国初期上海外资银行外汇业务最显著的变化有二:(1)通过将1949年下半期上海外资银行经营外汇数据与1950年在华外资银行经营外汇数据(主要是沪、津两行营业额,大致为各占一半)进行比较,可以发现外资银行的出口业务增多,进口业务减少,这可以说是新中国政府实行“奖出限入”政策所收的实效。(2)上海外资银行的外汇业务多数处于亏损的境地,1949年9家外资银行的外汇业务中,除了莫斯科国民银行和华比银行略有盈余之外,其余各家银行俱为亏损,其中以麦加利、花旗、汇丰、东方汇理4家亏损最为严重。

此外,外资银行在整个外汇业务中的比重相对较低。根据不完全统计,1949年6月至1950年4月底,上海外汇交易所各指定银行移存提取外汇数字如下:(1)出口贷款,外资指定银行占38.11%,为最高,中行占37.76%,居次,华商指定银行占24.13%。(2)华侨汇款,华商指定银行占89.86%,中行占6.75%,外资银行只占3.39%。(3)其他(包括套汇、内部往来、联行往来等转账数字在内),中行占52.29%,华商银行占23.44%,外资银行占24.27%。全部总百分比,中国银行占42.97%,华商指定银行占30.12%,外资指定银行占26.91%。(4)进口货款,中行占86.65%,外资银行为7.84%,华商指定银行占5.51%。〔2〕显而易见,从总体上而言,外资银行除出口贷款外,其余各项所占比重较小。随着国家外汇银行国际业务的拓展,外资银行经营外汇业务的比重下降非常明显,1949年,上海57%的进口押汇和53%的出口押汇由外资银行承办〔3〕,至1950年外资银行所占外汇业务份额仅为9.1%,1951年为2.4%,1952 为的 1%〔4〕,至 1953年,外汇经营总额降至 0.48%。〔5〕

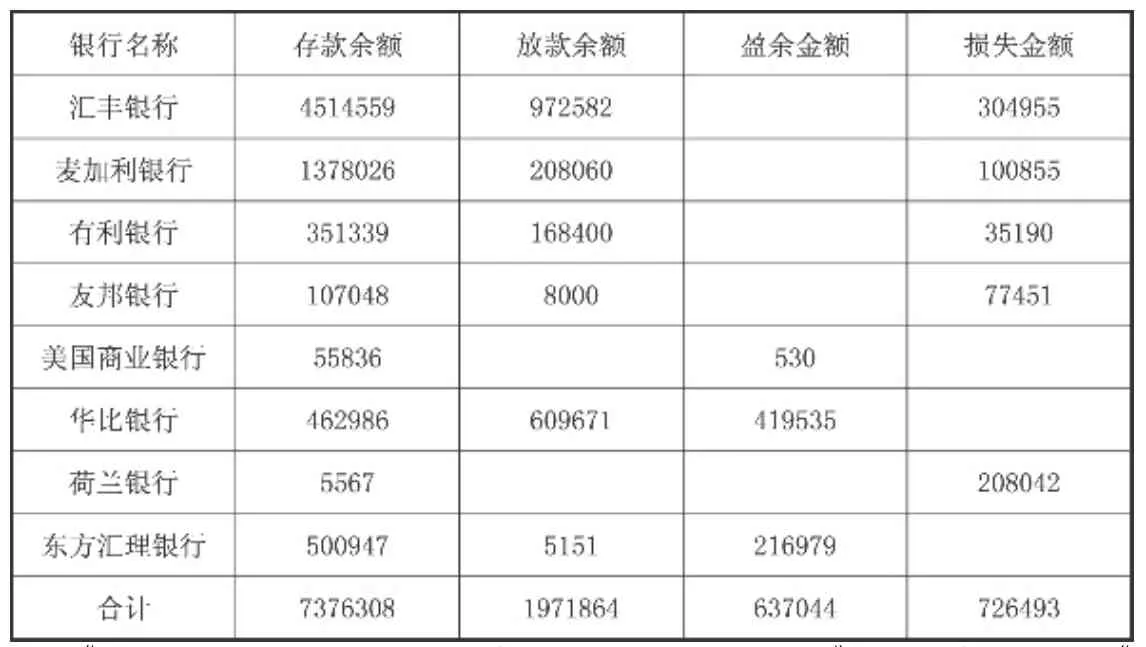

存款是外资银行业务中的一个重要组成部分,外资银行的存款业务主要是来自外商企业。通过吸收存款等各种渠道积聚的大量资金,主要用于各类放款,而外资银行放款业务主要是支持本国在华企业,对于华资厂商则采取紧缩保守的政策。上海解放后,随着大批外商企业的倒闭,外资银行的存放款业务大为减少。上海解放初期,其存放仅占次要地位,详见表3(单位:人民币万元)。

表3 1950年各外资银行存放及盈亏情况表

从表3统计数据可知,整个1950年,8家外资银行存款总额共计人民币737.6亿余元,放款总额人民币197.1亿余元。而截至1953年,外资银行的存放款业务已经基本停止。〔6〕不仅如此,存放款业务中亏损还非常普遍。除了美国商业银行、华比银行、东方汇理银行有少量盈余之外,其余各家银行俱为亏损,而亏损最为严重的就是汇丰、麦加利和荷兰银行。

与此同时,外资银行在整个上海金融业存放所占比重不断下降。1949年6月,外资银行存款占全部金融业存款比例的10.7%,至1950年4月,下降为3.8%。而放款的情况则略有变化,1949年6月,外资银行放款占全部金融业放款比例的7.1%,至1950年4月,略有上升,占9.3%,但接近一年的时间,从未超过10%。1949年6月2日军管会金融处训令上海票据交换所恢复活动,外资银行的票据交换在整个金融业中占据非常小的比重,大部分时间未达到3%。即便1950年3月到4月突然从3%增加到6.6%(这与汇丰银行开展业务有关),但是却不能改变外资银行在金融业比例关系中的地位。显而易见,上海外资银行的经营状况比较旧中国已经发生了翻天覆地的变化。旧中国外资银行在华擅自发行钞票,操纵汇率以及外汇业务,经手中国进出口的绝大部分。上海解放初期,外资银行因其头寸及手续的繁杂,各行的经营项目最终缩减为打包放款及出口押汇、开信用状或托收及存放几种。但即便如此,随着国家行局垄断地位的逐渐确立,外资银行赖以维持的纯经济性金融业务亦逐步减少,自1952年起,上海外资银行各项业务已经基本停顿。

二、新中国政府对外资银行的初步管理

解放战争后期,随着城市的不断解放,如何对待外商在华企业的问题就已经摆在了中国政府面前,因其是一个牵涉面很广的复杂问题,在整个国民经济恢复时期,中央政府没有专门制定和颁布外国在华银行的管理法规,只有关于外交、对外贸易、外汇、私营银钱业管理等的相关文件,成为新中国政府对待外资银行的政策依据。

(一)加强金融监管

1949年1月19日中共中央在《关于外交工作的指示》中指出,在解放的城市中对于外资银行,“不要忙于令其停业,而应先令其报告资本、账目和业务,以凭核办”〔7〕。七届二中全会上更是指出:在取消帝国主义的政治、经济、文化特权以后,“剩下的帝国主义的经济事业和文化事业,可以让它们暂时存在,由我们加以监督和管制。”〔8〕基于这样的认识,上海解放后,对于英、美、法等国在上海的外资银行,则允许继续营业,但是实行一定的监管。

自1949年6月始,与上海外资银行相关的一系列政策法规陆续颁布。首先是中国人民解放军华东军区司令部分别于6月3日、9日颁布《华东区外汇管理暂行办法》《华东区外汇管理暂行办法施行细则》,其中规定:中国银行为“执行管理外汇任务及经营外汇业务之机构”,所有外汇(含外币)皆须存入中国银行作为外汇存款,换成外汇存单,或直接售与中国银行,换成人民币;中国银行得随时检查指定银行外汇之账册,并规定各指定银行办理外汇业务之手续费。而“指定银行”的任务为充当外汇交易员,办理出口押汇与打包放款,其购进之外汇,即按当日外汇交易所市价,售予中国银行,或存入中国银行换取外汇存单,随时到外汇交易所自行出售。这表明,外资银行的外汇交易受到严格规定,外汇管理与经营权则由改组的中国银行直接掌控。

6月4日,中国人民银行华东区行公布关于外汇指定银行申请的通告,凡遵守人民政府政策法令,过去办理外汇业务具有成绩,在国外有分支行或代理行者,可以向上海中国银行总管理处国外部提出申请,经中国人民银行华东区财经委员会金融处核准后,成为经营外汇的“指定银行”〔9〕。随即,上海的21家中外银行获此资格,其中外资银行9家,即花旗银行、大通银行、美国商业银行、汇丰银行、麦加利银行、东方汇理银行、华比银行、安达银行和莫斯科国民银行。9月6日,英商有利银行经华东区行同意申请成为指定银行。〔10〕1950年10月9日,荷兰银行获得指定外汇银行资格。〔11〕而沙逊、中法工商、运通、友邦等4家,因规模小,业务少,不合指定银行条件,未予批准。

1949年8月21日,《华东区管理私营银钱业暂行办法》颁布,规定私营银钱业只准经营各种存放款及票据贴现、埠际汇兑、押汇等银行业务,不得从事各种金融投机和商品投机。并须在9月20日前将所订章程载明各项:名称、组织及地址、资本总额、业务范围及营业计划、有限责任及经理人姓名、籍贯、简历、股东名册等,呈请上海市政府并转呈华东财政经济委员会。而私营行庄自有资本额必须达到规定的标准,其中上海的银行标准是10000-20000元。在资本额的构成中,现金资本部分不得少于规定的最低标准数,并应按规定比例向人民银行缴纳存款保证金。在存放上,则规定信用放款数额不得超过存款总数之半。存款提存的付现准备金,活存为7-15%,定存为3-8%。〔12〕在颁布这一管理办法的同时,还相应颁布了《私营银钱业申请登记验资办法》《关于处理暗帐的规定》《经营管理暂行办法》等一系列补充办法和规定,并由政府授权国家银行,对包括外资银行在内的私营行庄的经营业务情况作全面检查。

(二)进行业务指导

建国初期,国家在加强对外资银行进行金融管理的同时,仍然利用外资银行的人力、资力与国外关系,担任外汇指定银行,客观上使得外资银行成为对外贸易汇兑的桥梁。之所以采取“利用”的原则,主要是因为这些银行具有较为雄厚的资力,在国外机构多条件好,因而信用良好,调拨灵活,在对资本主义国家的贸易中,仍然存在着一定的作用,比如:在对外贸易上必要的运用;在国家银行和外联行还未建立经常可靠关系前,外资银行担任国外代理行,可以代替联行的任务;可以利用它们的国外头存“增加出口,争取外汇”而服务;对外汇头寸的周转,起着调盈剂虚的作用;节省了办理外汇业务的人手和物力,等等。

而在具体的操作中,1949年6月10日起,中国人民银行华东区行挂出人民币的外汇牌价(7月起全国统一挂牌),并在中国银行上海分行设立外汇交易所,以集中各指定银行的外汇买卖。在交易所内,交易员为指定银行,中国银行根据市场行情,报经中国人民银行华东区行批准后每日公布外汇开盘价格,各交易员再依照外汇供求情况自由议价成交,严禁一切场外交易。至于外汇业务方面的各项具体问题,中国银行上海分行根据不同时期的政策要求,对指定银行随时颁发通函进行指导。从1949年6月到1951年底,这类通函共颁发了200余份。由此外资“指定银行”在中国银行的监督下,经营出口押汇业务,将外汇移存中国银行,取得外汇存单,在外汇交易所按牌价折合人民币卖给中国银行。经营进口押汇可代进口商在外汇交易所买入外汇存单,并向中国银行提取外汇。

在实际的运营过程中,外资银行的有利之处得到了充分的运用。外国进口商得以外资银行的信用状向中国出口商订货,出口商即利用信用状外汇售予国家银行的资金收购出口商品,然后装运出口。而打包放款、出口押汇等则对资金短绌的出口商具有帮助,因而促进了整个对外贸易的进行。自1949年6月至1950年12月间,上海的外资银行业务在全市进口和出口结算业务中,分别占了14%和32%,对开展对外贸易和便利外汇资金结算起到了一定的作用。〔13〕

(三)督促清偿旧欠

近代以来,外资银行依恃特权,对华欠了许多债务。为了彻底清查这些债务情况,以便督促处理,在军管会金融处和外事处的支持与指导之下,中国银行于解放初期组织力量,对其进行全面查帐,掌握了大量凭证、资料。通过这一工作,也为随后对外资银行的清偿旧欠工作,打下了基础。

1953年2月20日,中央人民政府政务院颁布《关于解放前银钱业未清偿存款付给办法》,在全国范围内之银钱业,包括外资银行,所有尚未清偿之解放前存款,悉依本办法规定给付之。〔14〕对于外资银行而言,凡经批准歇业的,其全部债权债务,包括本币和外币,均须依法清理,由中国银行进行具体监督。

截至1953年底的统计显示,上海地区需要办理的解放前存款清偿的行庄计230余家,人民银行上海分行直接监督的清偿部分包括外资银行13家。13家外资银行账面应偿付存户数96455户,应付1384.65亿元(旧币),实际接受登记10020户,登记金额237.47亿元(旧币)。〔15〕根据1954年的统计数据,截至当年9月20日,13家外资银行已经偿付2260户,金额66.0363亿元(旧币),暂时保管户数23家,金额4843万元,尚未给付8373户,金额180.0323亿元。〔16〕由于清偿存款本身所存在的复杂性,经过一年的期限,大部分外资银行仍有遗留问题不能解决,这些问题最终阻碍着外资银行的停业清理。

显而易见,与对私营工商业的限制相同,建国初期属于美国、英国、法国和其他西方利益的外资银行也面临着营业限制,不仅特权已经完全消失,而且还必须在国家银行的监督之下才能进行有限的业务运作。但是,新中国政府对外资银行控制手段的变化是一个渐进过程,面对西方国家的对华经济封锁,人民政府最初采取的措施是“对他们采取管理与利用的方针”〔17〕。

三、建国初期上海外资银行的清理

歇业及歇业的方式,是企业财产所有权和经营自主权的重要表现形式。建国初期,由于业务清淡,外资银行纷纷结束在华业务,大多数采取自主歇业方式。歇业申请之后,面临的就是如何清理的问题。

外资银行从中国收缩始自美商银行。美商银行对于新中国成立后在沪继续营业所持态度相对消极,上海解放的当年,即有美商银行办理了停业清理手续。首先是美国运通银行于1949年10月27日在《解放日报》刊登清理通告,宣布停业。后经上海市军管会金融处批准,次年10月清理完毕。1950年4月19日,美国大通国际商业银行因业务前途暗淡,呈托中国银行转递金融处请求停业〔18〕,上海仅有一个美国籍行员托马斯(Julius J.Thomason)负责收尾银行尚未完成的业务〔19〕,8月3日该银行获准停业。花旗银行在解放前是美国在华最具实力的银行,至1950年上半年,其在华业务已一落千丈,上海分行面临极大亏损,最终于8月13日申请歇业,获得批准。〔20〕12月23日,该银行留下英国韩德(Harnden)及范仁才等20多人组成清理处。〔21〕

朝鲜战争爆发后,1950年12月16日,美国开始在其管辖范围内对中国的财产实行管制,冻结中国在美国各银行的存款及在第三国银行的美元存款。中国政府用同样的方式回敬美国人。12月28日,政务院发布《关于管制美国在华财产冻结美国在华存款命令》,立即对美国政府及美国公民的所有在华财产和企业实行管制,同时对美国政府及美国企业在中国的财产进行管制,并冻结中国境内所有银行的一切美国公私存款。根据这一法令,军事管制委员会公告美国企业的所有人及管理人负责呈报财产情况,未经批准,不得转让及处理。12月30日起,军管会管制了包括友邦银行和美国商业银行在内的上海美商115家。〔22〕自此,中美之间经济关系宣告中断,美资银行的业务更加窘迫,次年美国商业银行(1951年4月7日)〔23〕、上海友邦银行(1951年4月9日)〔24〕亦先后获准停业。

相比较而言,英国在沪银行则表现得犹豫迟疑。英国政府自1950年即已在贸易方面对中国采取管制措施,1951年开始追随美国对中国实行禁运,当年6月19日,又宣布把运往中国及香港的一切货物置于特许管制之下。在此情况之下,英国对华贸易当年便下降到3500余万元〔25〕,只及上年的一半左右,1952年则更将至三分之一。〔26〕面对这一情势,1952年5月20日,英国外交大臣在下议院宣布,在华英商企业中的大部分将从中国撤离。〔27〕这个决定是由在华20家英商企业,诸如英美烟草公司、麦加利银行和汇丰银行、有利银行以及怡和洋行、壳牌石油所作出的。〔28〕6月7日,汇丰银行正式申请歇业。〔29〕随即麦加利、有利银行亦采取相同步调。

其余外资银行的情况,与英商颇为相似。1950年起,在冷战的背景之下,受印支战争、朝鲜战争和阿尔及利亚战争的影响,中法关系停滞不前。面对业务基本停滞,亏损不断扩大的窘境,法资银行亦采取措施准备退出中国。1952年2月,法国的东方汇理银行提出关闭上海分行。而荷资银行则有所不同。安达银行于1949年11月3日即自动清理停业。〔30〕荷兰银行于1952年8月19日,接总行训令申请停业,同时与该行职工共同讨论职工解散事项。〔31〕

1953年2月20日,《关于解放前银钱业未清偿存款付给办法》颁布之后,中国政府调整政策,允许申请歇业的外资银行进行资产清算,但条件是这些银行将负责人留在中国,以等待对属于中国人的在国外的,特别是美国美元账户的解冻。6月,中共召开的外事工作会议在总结经验的基础上,对外资企业确定了“区别对待,稳步前进”和“有理、有利、有节”的对外资企业的清理方针。〔32〕

这年8月,在对外商企业总方针指导之下,中国人民银行总行对外资银行清理形成初步意见,“解放后外商银行的经济特权已完全被摧垮,因而均要求结束,其中除少数银行对我尚有需要保留外,一般均可允其结束促其清理,故应该根据不同对象分别采取:促其结束、允许大部分歇业、争取保留少数三种方针”。对于上海的外资银行而言,具体情况是〔33〕:(1)争取暂时保留者是英商汇丰银行。保存英商汇丰有代表性,留下它对我在英属区十余行处有好处。(2)允许清偿后歇业者有荷兰银行、华比银行、东方汇理银行、麦加利银行、有利银行,此数家保留意义不大,可允歇业但必须清偿债务特别是冻结美金债务。(3)促其结束者有美商运通、美国商业、大通、友邦、花旗等银行,英商沙逊银行、法商中法工商银行,这7家均是解放前后即已歇业,但还未最后清理完竣。

对于外资银行的清理工作,亦确立步骤及方法如下〔34〕:(1)对争取保留者,保留办法有三:一是适当给予业务,增加收入,做到不亏或少亏;二是允其裁员减薪,减少支出;三是允其债务集中一地清理。(2)允许歇业者,荷、比等外资银行或去或留影响不大。如申请歇业,只要其解放前存款清偿完毕,可予批准,但其余几家因有冻结美金,应采取各种办法促其还债。(3)促其结束者,美商歇业较早,但尚未最后清理。问题是僵持在先进(中方坚持先调款进来清理)或先出(美方坚持先让人出去然后再调款进来清理)问题上,中方的原则是必须坚持清理完毕后始准其负责人出境。根据上述三种方针处理,中方始终强调两点,即(1)冻结美金及其他债务必须清偿后始作为清理完竣。(2)必须在清理完竣后外人始能出境。由于当时美国财政部的外国资产管制规则,大部分的外资银行外汇债务无法支付,由此这些银行实际上不能实施其停闭政策。

1954年,国际局势出现新的变化,除了美国以外,中国与英、法、荷等西方国家的关系出现了不同程度的缓和。对于要求停业清理的外资银行,中国方面也渐渐认为行政命令式的改造不适合当时的情况,而多采用对价转让的方式。对价转让是由外国产业同中国国营企业订立契约,写明前者自愿将资产转让给后者,而后者承担前者的债务和对职工的义务。这一方式总体上是通过经济手段,基于自愿,采用商业协议的形式来进行的。

首先是英商三家银行与中国政府之间就解决方案进行磋商。1955年2月17日,麦加利银行撤销1952年的歇业申请〔35〕,4月5日,该行申请将全部财产转给大华企业公司以清债务与义务、调整机构,继续经营。〔36〕3月1日,有利银行申请将全部财政转给大华企业公司。3月8日,有利银行转让契约准予备案。有关该行未了问题,仍继续负责清理。〔37〕随后4月26日、5月10日,汇丰银行两次申请撤销1952年的歇业申请,并将全部财产转给大华企业公司,以清偿债务与义务、调整机构,继续经营。〔38〕根据麦加利银行1955年4月中国方面签订的《财产转让协议》,其中两个实质性条款清楚地表明,银行同意向中国公司转交其全部在华资产——建筑、库房、库房中的物品和所有权(合同、证书等等)。而中国方面则同意承兑该银行在职员、税收和其他(本地货币的)承付款项等方面的欠负。但是中国政府的条件是“一切资产抵偿双方协议同意的债务”和“不承担外币债务”,“只包括经双方提出,由我承让单位同意承担之负债或义务,其他一律不负责任。”〔39〕

紧随其后的是法资银行。1955年11月8日,东方汇理银行开始清理。其总行决定于1955年12月31日起,不再继续维持沪行开支。〔40〕1956年5月25日,东方汇理银行与中国政府达成协议。这一协议,与英国银行情况相同,是与大华企业公司签署的。〔41〕至于中国卷入朝鲜战争而冻结的存款,法国人和其他人在美国所拥有的中国金融资产仍然是一个问题。中国人一直保留着要求这些存款安全返还中国的权利。1960年,该银行外籍负责人高维渥病死之后,法国方面再未派负责人来沪清理。〔42〕

英国沙逊银行建国后未复业,从现有资料显示,其清理工作一直持续到1956年1月。〔43〕中法工商银行则在上海开了一家临时登记与付款机构。1953年4月18日,该行按照中国政府的指示,让存款者提取他们在解放前的存款。一年以后,偿付工作才告结束,剩下的未支付的欠款转到了中国人民银行。〔44〕

随着中国政府对私营工商业进行了社会主义改造,其他资本主义国家的外资银行也逐渐收缩或转让。荷兰的两家银行中,安达银行率先申请停业。1949年11月3日,安达银行以亏损为由,向军管会金融处申请停业,获得批准后于次年8月31日正式关闭。荷兰银行于1954年12月2日获准正式歇业,自即日起办理纳税清理及登报公告手续,并逐月将清理情况向上海市工商行政管理局报告。〔45〕华比银行因亏损严重,1955年11月16日,布鲁塞尔总行会议决定停闭中国的两个分行(上海、天津)。12月15日,华比上海分行正式向金融处及上海市工商行政管理局申请停业。〔46〕1956年3月15日,经军管会金融处核准清理,该行资产转让大华企业公司,其剩余人员均由大华企业公司吸收。截止7月底,全部清理工作结束,只是美国冻结美金14万元,故仍需雇佣2人继续工作。〔47〕

相比较而言,莫斯科国民银行的情况与资本主义国家的银行略有不同。主要是鉴于中苏同为社会主义国家,一切金融业务都通过国家银行往来,在上海设行实属多余。因而1950年6月5日,莫斯科国民银行申请停业〔48〕,于7月18日正式关闭撤离。

截至1956年,除了汇丰银行、麦加利银行上海分行被指定为外汇银行继续维持营业之外,其余13家外资银行都通过不同方式得以歇业清理。纵观建国初期上海外资银行的清理过程,中国政府逐渐形成了管制、对价转让等清理方式。从时间上来看,主要分为两个阶段,1952年之前,外资银行因自身经营问题自行歇业,管制等行政命令式的改造方式在朝鲜战争期间只在美国银行中使用过。1952年之后歇业的银行,则多采取对价转让的方式,这一方法主要是为了照顾对外关系,防止生硬,防止外交上的波动,充分展现了其灵活性。

注释:

〔1〕国内学界对此过程少有专门讨论,大部分在中华人民共和国经济的通史中进行描述,如吴承明、董志凯主编:《中华人民共和国经济史》(第一卷)(中国财政经济出版社,2001年),武力主编:《中华人民共和国经济史》(中国经济出版社,1999年)等。国外学术界则利用英、法等国档案进行了较为具体的研究,如外学界利用了英、法等国的档案进行了较为具体的分析,如Aron Shai,Imperialism Imprisoned,The Fate of British and French Firms in China,1949-1954,Macmillan Press,1996(中译本为《被监押的帝国主义:英法在华企业的命运》,中国社会科学出版社,2004年)。其他的成果就是诸如汇丰银行、花旗银行、麦加利银行、大通银行、有利银行等的行史著作中对其如何退出中国有微观述评。(John Donald Wilson,The Chase:the Chase Manhattan Bank,N.A.,1945-1985,Boston,Mass:Harvard Business School Press,1986.C·Mackenzie,Realms of Silver:One Hundred Years of Banking in the East,London:Routledge& Keqan Paul,1954.Frank H.H.King,The Hongkong Banking in the Period of Development and Nationalism,1941-1984,Cambridge:Cambridge University Press,1991等)。

〔2〕中国银行上海分行:《上海外商指定银行业务分析报告》(1950年),《1949-1952中华人民共和国经济档案资料选编·金融卷》,中国物资出版社,1996年,第859页。

〔3〕上海社会科学院经济研究所:《上海资本主义工商业的社会主义改造》,上海人民出版社,1980年,第33页。

〔4〕中国人民银行党组:《关于外汇管理工作的专题报告(草稿)》(1952年8月),《1949-1952中华人民共和国经济档案资料选编·金融卷》,中国物资出版社,1996年,第879页。

〔5〕〔6〕《中国经济状况和五年建设的任务》(1952年8月),中国社会科学院、中央档案馆编:《1949-1952中华人民共和国经济档案资料选编(综合卷)》,中国城市经济社会出版社,1990年,第860页。

〔7〕《中央关于外交工作的指示》(1949年1月19日),《中共中央文件选集》第十八册,中共中央党校出版社,1992年,第45页。

〔8〕《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》(1949年3月5日),《毛泽东选集》第4卷,人民出版社,1991年,第1434-1435页。

〔9〕《中国人民银行华东区行通告(第二号)》(1949年6月4日),《银行周报》第33卷第24、25期,1949年6月12日。

〔10〕《中国人民银行上海分行1949年度工作总结》(1949年),《1949-1952中华人民共和国经济档案资料选编·金融卷》,中国物资出版社,1996年,第856页。

〔11〕“中国银行上海分行关于上海荷兰银行为外汇指定银行的通函”(1950年10月10日),上海市档案馆馆藏Q276-1-293-170。

〔12〕《华东区管理私营银钱业暂行办法》(1949年8月21日),中国人民银行上海市分行编:《上海钱庄史料》,上海人民出版社,1960年,第393-395页。

苏教版第六册《我应该感到自豪才对》这篇课文中有这么一句话:“第二天,小骆驼跟着妈妈走进了茫茫的大沙漠。”

〔13〕杨天希等编著:《中国金融通史》第六卷,中国金融出版社,2002年,第21页。

〔14〕《中央人民政府政务院关于解放前银钱业未清偿存款给付办法》(1953年1月9日政务院第166次政务会议通过),中国人民银行总行金融研究所编:《中外金融法规汇编》(第一分册),第59页。

〔15〕〔16〕《上海金融志》编纂委员会编:《上海金融志》,上海社会科学院出版社,2003年,第440-441、442页。

〔17〕《人民银行总行:一九五〇年外商银行业务情况》(1951年4月),《1949-1952中华人民共和国经济档案资料选编·金融卷》,中国物资出版社,1996年,第138页。

〔18〕“大通国际商业银行职工关于资方奉总行电令停业在未奉准前先停止交通车已提抗议请备案的呈”(1950年5月18日),上海市档案馆馆藏B128-2-377-1。

〔19〕John Donald Wilson,The Chase:The Chase Manhattan Bank,N.A.,1945-1985,Boston:Harvard Business School Press,1986,p.35.

〔20〕“花旗银行上海分行关于职工解散费争议一案与纽约总公司往来文电情况请考虑及指示的呈”(1950年11月),上海市档案馆馆藏B128-2-350-108。

〔21〕中国人民银行金融研究所编:《美国花旗银行在华史料》,中国金融出版社,1990年,第498页。

〔23〕“上海市军事管制委员会财政经济接管委员会金融处关于美国商业银行上海分行准停业清理的函”(1951年4月10日),上海市档案馆馆藏B128-2-540-63。

〔24〕“上海市工商局关于准予美商友邦银行歇业的通知”(1951年4月10日),上海市档案馆馆藏B128-2-377-35。

〔25〕冀朝鼎:《扩展中英贸易的巨大可能性》,中华人民共和国对外贸易部编:《对外贸易论文选集》,财政经济出版社,1955年,第101页。

〔26〕曹中枢:《中英贸易的新发展》,中华人民共和国对外贸易部编:《对外贸易论文选集》,财政经济出版社,1955年,第101页。

〔27〕C·Mackenzie,Realms of Silver:One Hundred Years of Banking in the East,London:Routledge &Keqan Paul,1954,p.306.

〔28〕Aron Shai,Imperialism Imprisoned:The Closure of British Firm in the People's Republic of China,The English Historical Review,January 1989,p.90.

〔29〕〔38〕“上海市工商行政管理局关于英商汇丰银行撤销歇业并将全部财产转让与大华企业公司准予备案的通知”(1955年5月16日),上海市档案馆馆藏B128-2-1274-37。

〔30〕《安达银行沪行停业》,《银行周报》第33卷第47期,1949年11月21日。

〔31〕“上海荷兰银行关于抄送解散问题信函及劳资三次会谈摘要指示的函”(1952年9月26日),上海市档案馆馆藏B128-2-1029-85。

〔32〕裴坚章主编:《中华人民共和国外交史(1949-1956)》,世界知识出版社,1998年,第268页。

〔33〕〔34〕《中国人民银行总行对外商银行处理的初步意见》(1953年8月),中国社会科学院、中央档案馆编:《1953-1957中华人民共和国经济档案资料选编·金融卷》,中国物价出版社,2000年,第28-29、29-30页。

〔35〕“上海市工商行政管理局关于英商麦加利银行撤回申请歇业及出售杂项物件准予备案的通知”(1955年3月8日),上海市档案馆馆藏B128-2-1263-63。

〔36〕“上海市工商行政管理局关于英商麦加利银行转让财产并调整机构继续营业准予备案的通知”(1955年5月6日),上海市档案馆馆藏B128-2-1274-33。

〔37〕“上海市工商行政管理局关于英商有利银行全部财产转让大华企业公司可以同意准予备案的通知”(1955年3月8日),上海市档案馆馆藏B128-2-1274-31。

〔39〕〔44〕附录三,转引自〔以色列〕谢艾伦:《被监押的帝国主义——英法在华企业的命运》,张平等译,中国社会科学出版社,2004年,第167-169、131页。

〔40〕“东方汇理银行上海分行请解决解雇问题的函”(1955年12月8日),上海市档案馆馆藏B128-2-1265-142。

〔41〕“东方汇理银行上海分行关于在华财产已转大华企业公司所有前订集体合同一切义务由该公司承担的报告”(1956年5月25日),上海市档案馆馆藏B128-2-1290-14。

〔42〕“中国人民银行上海市分行革命委员会关于上海华比银行清理处问题的请示报告”(1970年12月1日),上海市档案馆馆藏B248-2-289-88。

〔43〕“英商新沙逊商业银行填报的自行招佣申请备案表”(1956年1月11日),上海市档案馆藏B128-2-1289-70。

〔45〕“上海荷兰银行清理处关于报送解雇职工协议书要求审核批准的函”(12月2日),上海市档案馆馆藏B128-2-1220-137。

〔46〕“华比银行关于申请停闭上海分行的呈”(1955年12月15日),上海市档案馆馆藏B128-2-1265-45。

〔47〕“华比银行关于办理上海分行清理工作临时雇佣职员请备案的函”(1956年7月24日),上海市档案馆馆藏B128-2-1289-74。

〔48〕“莫斯科国民银行上海分行关于申请停业的呈”(1950年6月3日),上海市档案馆馆藏B128-2-354-106。