逆向泛标签化现象何以形成〔*〕——基于弱势群体情感的视角

2015-12-16陈绍军

○程 军,陈绍军

(河海大学 公共管理学院,江苏 南京 210098)

一、引 言

从社会学角度予以审视,标签可以理解为社会赋予各个不同群体的名片,名片上标明的内容基本涵盖了该社会群体的一般属性和社会印象。就标签的性质而言,这张“社会名片”的含义既可能是正面的,也有可能是负面的,但社会学意义上的标签多为负面意义。自上世纪30年代以来,负面意义的标签即“污名(化)”研究开始在社会学领域内展开,Goffman是其中的杰出代表,他认为污名是社会歧视的起点,歧视则是污名的必然结果,是处于优势社会地位的群体对处于劣势社会地位的群体粘贴的负面标签。〔1〕但随着社会结构的变迁以及网络化时代的来临,标签化现象在我国当前呈现出新的发展趋势,在青年群体中表现尤其突出,系列的“X二代”现象以及“屌丝文化”是其主要表征,这与传统意义上的标签化现象在标签的面向上呈现出一种相反的逻辑,即普通民众甚至弱势群体对强势群体施加标签;同时,当前的标签化现象日益泛化,笔者综其二者将其称为“逆向泛标签化”现象,这与传统的标签化现象在标签面向、影响规模上都存在诸多差异。

二、文献综述及问题提出

(一)研究综述

标签理论的发展是伴随污名研究范围的拓展而发展的。污名概念直到本世纪初才开始进入我国研究者的视野。〔2〕随着中国社会的转型,疾病污名、身份污名、性别污名、行业污名、种族污名、地域污名等各种污名现象日益凸显,国内标签化的相关研究随之展开。近年来,网络等媒体频繁出现富二代、官二代、贫二代、农二代、垄二代、屌丝等热词,“X二代”则是对于此类热词的简明概括,而这已经成为近年来学界的研究热点。既有研究呈现的基本情况是:(1)就“X二代”的群体来看,即包括官二代、知二代、富二代等强势群体,农二代、贫二代等相对弱势群体,涉及了多维度的二代群体;〔3〕(2)对于相对强势的二代群体研究在先,对于相对弱势的二代群体研究随后,且“X二代”已经被标签化,研究热点已经逐步由前者转向后者;(3)系列的研究成果较为丰富,为后续的研究奠定了坚实的学术基础。但是,既有的研究也存在些许缺陷之嫌疑:(1)按照传统的标签理论对于标签化现象进行研究,即多数研究主要关注“强势群体→弱势群体”标签现象,而对于“弱势群体→强势群体”以及弱势群体的自我标签化等新近出现的逆向标签化现象关注明显不足;(2)少量关于逆向标签化现象的研究,主要侧重于从群体自身的角度解释标签化的生成,如李斌等认为不少年轻人之所以自称“屌丝”,主要是因为他们觉得自己处于社会最底层,既不能改变社会又难以改善自身,〔4〕但系列的研究表明,标签是在一定的社会互动中建构的,〔5〕或曰是“互构”的结果,所以相比于群体自身的视角,互动的视角更加接近标签生成的社会过程。

因此,本研究旨在以既有的青年群体的标签研究为基础,以一种互构的角度,即从青年弱势群体(施加标签者)的情感切入,揭示“逆向泛标签化”的形成机制,其现实意义体现于对这一现象的形成过程的阐释有助于我们认识这一现象;其理论意义则体现于对经典标签理论的丰富和发展。

(二)问题提出:新的标签化现象——逆向泛标签化

与传统的标签理论关注的标签化现象相比,我国当前出现的标签化现象已经发生变化,取向上的逆向性与指向上的泛化性是其典型特征,即呈现“逆向泛标签化”之趋势。逆向泛标签化现象在青年群体中表现尤其突出,这主要与以下两个因素相关:(1)网络社会的主体为青年群体。据报道,截至2014年6月,我国网民规模达6.32亿,互联网普及率为46.9%,我国手机网民规模达5.27亿,同时10-39岁的网民占总数的78.6%,20-29岁之间的比例更是独树一帜,占总数的30.7%,〔6〕也就是说超过3成以上的网民为青年群体。(2)青年群体的一般特征,例如青年群体多在政治上热情高涨,参与愿望强烈;〔7〕在行为上非常活跃;〔8〕在思想上活跃开放;〔9〕在平等观念上异常鲜明〔10〕等。本研究重点关注青年群体的逆向泛标签化现象,主要原因在于该现象在青年群体中表现更加突出。逆向泛标签化现象主要包括以下两层含义:

1.标签面向上的逆向性

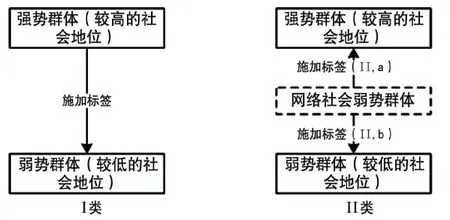

经典的标签理论及其应用研究表明,贴标签者与被贴标签者之间有一种“区隔”或曰“能量差”,这种“区隔”或“能量差”使得贴标签者相对于被贴标签者而言处于更为强势的位置,被贴标签者则处于一种相对弱势的位置。这种不利的位置主要由于被贴标签者在某方面存在问题,这种问题表现出多元性,可以是身体方面的,也可以是经济、品德或者行为方面的。有利的社会位置相对于不利的社会位置,出于对承受标签者的越轨行为进行控制或“监禁”等方式进行规训,以将其标明为某类特殊的或非正常的人群。本文中所谓的弱势或强势,可以理解为在社会阶层结构中的相对位置上的比较,而并非是社会阶层结构中的绝对顶层与底层。简言之,传统的标签化现象是一种强势群体对于弱势群体的贴标签行为,如图1中的I类所示。但是,我国当前的标签化现象与经典标签理论标签化现象在取向上呈现出不同的逻辑,即为本文所关注的逆向性的标签化现象,如图1中的II类所示,其按照面向的不同,又可分为两小类:

图1 标签的不同取向

II(a)类,弱势群体面向强势群体的他者标签化。现时代,我国的社会阶层结构已经由改革初期的平等化趋势发展至不平等的多元化趋势,社会阶层分化加剧,在财富阶层快速崛起的同时,社会底层有所扩大。〔11〕普通民众甚至弱势群体通过“特殊个案普遍化”和“具体事实想象化”等策略对强势者贴标签,而互联网在发布和传播信息上的门槛低、传播快、匿名性、视觉效应等主要特点或优势使其得以可能;〔12〕II(b)类,弱势群体面向弱势群体或曰弱势社会群体自我标签化。在我国当代的社会急剧转型过程中,社会大众在对某一个体或群体进行污名贬损和“贴标签”的同时,受污者自身对污名物质产生自卑、羞愧和耻辱,对公众污名产生一种强烈的主观感应和自我认同,〔13〕伴随着虚拟公众领域的不断拓展,自我污名的污名关系、污名动机愈加交错复杂,助推了虚拟社会污名现象的泛化。〔14〕自我标签化的行为主体在理论上既包括强势群体也包括弱势群体,但事实上更多地体现为后者,即弱势群体的自我标签化行为。

2.标签对象上的泛化性

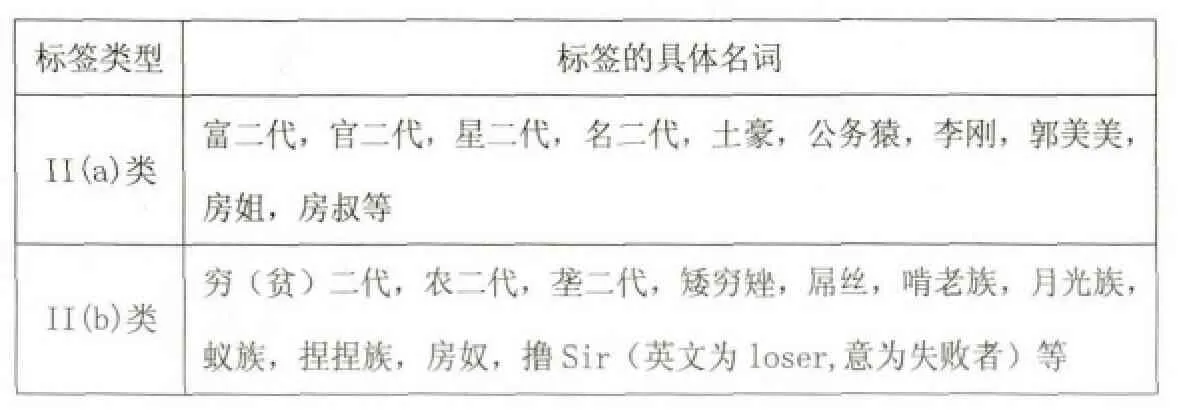

在当代中国社会急剧转型的过程中,标签现象日趋严重,总体上呈现出标签类型不断增多、标签对象不断泛化、标签内容逐渐多样、标签关系愈加错综复杂的新趋势,此即标签的泛化或曰泛标签化。从青年群体的视角出发,当前流行的II类标签较为多见(见表1),且在一定程度上是相互对立的,如富二代与穷(贫)二代、房姐或房叔与房奴、官二代与农二代等。

表1 当前流行标签的分类

三、逆向泛标签化的形成机制

(一)情感生成:现实的社会结构

逆向泛标签化的主体是相对弱势群体及其普遍的弱势心态,其根本则源于阶层之间的比较与抗争。因此,社会结构成为讨论标签化的逻辑起点。

1.社会结构的固化是逆向标签化的社会基础

在上世纪90年代中期,孙立平等学者的研究已经表明,与改革开放前相比,中国社会分化在速度和程度上均已大大推进。〔15〕2000年以来的社会阶层财富分化鸿沟加速扩大,使得阶层之间的差距越来越表现出经济资源占有的差距。〔16〕社会不平等的加剧以及固化的社会结构,是我国当前社会转型期的重要特征,这一特征将会引发系列的抗争与冲突。基于此,逆向标签化的生成具有必然性。正如谢金林指出,抗争情感是由社会建构起来的,社会转型时期利益格局导致社会阶层分化和利益博弈关系的转变,弱势群体普遍被剥夺感在这过程中形成并不断强化,逐渐形成弱势群体的社会认同。〔17〕

2.群体的社会分化:“我群”与“他群”

由于社会转型期的时代特点,在利益格局重新调整过程中贫富分化问题不仅没有得到有效的解决,反而在上个世纪90年代初以后不断加剧,同时,由于不同类型的社会资本可以按照一定的比例相互转换,实际上形成了一种类似于“上层寡头化,下层民粹化”的社会分化状态,即在社会力量组合的结构上具备四个特征:结构定型、精英联盟、寡头统治和赢者通吃格局,因而非常稳定。〔18〕因此,在利益受损的弱势群体中相对剥夺感及其引发的弱势心态普遍存在。青年群体,尤其是大学生群体通过敏锐的社会嗅觉认识到当前的社会分化,并被自身实践逐步清晰化:(1)富二代、官二代、星二代等一系列处于优势社会地位的“他们”,由于社会资源占有的先天优势,因而在社会竞争中常常扮演胜利者的角色,形成“他群”;(2)在面对固化的社会结构时,“我们”或曰“我群”渴望通过个人努力改变命运,但是一般的路径往往是“努力——遭遇挫折——再努力——失败”,在社会竞争中时常扮演失败者的角色,即使取得一定的成功,也是“他们”唾手可得或轻易超越的。弱势群体的反复实践,似乎成为“学好数理化,不如有一个好爸爸”的现实例证,而“拼爹时代”则是这一判断的简明表达。

3.两种情感:“怨恨”与“同情”

对于弱势群体而言,现实生活中的社会交往对象包括来自各个不同的社会阶层的人们,并将不同阶层的人们作为参照或比较对象,比较基础上形成的可能结果包括:(1)对于“他群”的结构性“怨恨”。富二代等强势社会群体可以利用其优势的社会地位坐拥各种优势资源,同时为教育、创业等后天性的资本提供了良好的基础,弱势群体难以与其平等竞争,在竞争中更多地扮演失败者的角色,一次次的实践转化为一种社会意识,即“我们”很难与“他们”进行抗争,其根本原因在于社会地位的不平等,或言之不是“我们”不行,而是“他们”先天占有了优势资源,一切只能怪罪于“他们”,这正是弱势群体的结构性怨恨心理。怨恨涉及的是重视对他人作出的一种明确的情绪性反应的感受和回味,即对情绪本身的再体验,同时也是一种消极的情绪,包含一种敌意的动态。〔19〕结构性怨恨心理一旦形成,就犹如在空中飞舞的“汽油”,当碰到适合的温度和火花,将会立刻燃烧起来。(2)对于“我群”的社会的“同情”。同情是个体所具有的易于、愿意并能够对他者处境、遭遇或情感状态产生同感的心理状态或态度倾向,社会的同情则是指人们对某个社会群体的共同遭遇或感受在情感上所发生的共鸣。〔20〕人们对于“我群”的同情可以理解为将“我群”看成是另外一个“他者”。社会结构的固化和社会群体的分化决定了不是“我们”不行,而是“社会”原因,即因为“我们”是穷二代、农二代、蚁族、月光族等,因此,即使“我们”做得不好,不够成功,另一个“我群”意义上的“他者”应该得到更多的宽容、理解与支持;如果“我们”取得成功,则会被理解为一种“逆袭”。对于“我群”与“他群”两个不同的社会群体,弱势群体所持是怨恨与同情两种截然不同的情感体验,而且体现为一种正相关,即对于“他群”越是怨恨,对“我群”越是同情;反之亦然。

(二)情感释放:虚拟的网络抗争

按照斯梅尔塞的价值累加理论,社会控制力的下降是集体行为的结果,〔21〕但是由现实社会到网络社会,社会控制力的下降则为网络群体组织化力量的形成提供了契机。在网络社会问题的控制方面,技术控制不可能非常完善,法律则具有滞后性,道德又仅具软约束性,日常社会的控制又不在“网络”之内,对开放的网络社会进行控制本来就是一个悖论,〔22〕因而,网络社会控制是现时代社会控制的软肋。

1.情感自由传递的空间:网络社会控制力的下降

情感的自由传递包括两个方面的含义:(1)情感的自由表达。网络开放、匿名的特性使人们在借助网络交流时十分放松、毫无顾忌,这种交流状态改变了传统的自上而下的话语传播模式,遵循自下而上的草根文化传播模式。〔23〕弱势群体利用网络社会空间进行缺场交往,形成了一个只见语言流动不见言说者身体的符号社会,〔24〕符号流动的空间是一个虚拟社会,人们可以较少受到制度、环境或文化的限制,因而可以更加直接、真实地表达情绪,〔25〕虚拟的网络社会为人们真实的情感交流提供了方便。(2)信息的高效流动。在互联网中,“一个个信息包各自独立,其中包含了大量的信息,每个信息包都可以经由不同的传输路径,从甲地传送到乙地……,正是这种分散式体系结构令互联网能像今天这样三头六臂。无论是通过法律还是炸弹,政府都没有办法控制这个网络,信息还是传送出去了。不是经由这条路,就是走另一条路出去”,〔26〕网络化时代的信息传播已经不再由传统的国家正式组织独掌大权,即网络技术改变了人们权利的内容及权利行使的方式,〔27〕人人都能成为新闻记者,〔28〕因而人人都能成为一个出色的信息传播者。在日常生活状态下,网民之间通过互联网络以及自媒体高效的传播信息,通过“发帖—读帖—跟帖—转帖或发帖”的方式无限传播。作为现代性的人,可以利用互联网终端,即手机、电脑等现代通讯工具,结合QQ、MSN、博客等现代社会软件,不受物理空间的限制、不限时地快速传播。弱势群体的情感在网络社会的传递中愈发强化,网络发帖或跟帖是其常态,并在日常的分享中被无形地加温,因而极易被点燃。

2.网络抗争的载体:突发性社会事件

由于中国正处于经济转轨、社会转型的特殊历史时期,社会结构转型中的各种社会问题的累积常常以社会性突发事件的形式表达出来,因此,社会性突发事件数量仍在不断增长,且每年的增长幅度不低于9%。〔29〕2011年,我国发生的群体性事件总数约13.9万起,平均每天大约380起,其中,典型群体性事件约2780多起,〔30〕可见,怨恨的“汽油”几乎随时会被突发性事件之“火花”点燃。相继性的其它突发事件则会为群体之间的抗争火上浇油,致使抗争升级。同时,在相互对抗的具体策略中包括对骂、跟帖、转帖、发帖、评论等,甚至可能建设专门性的讨论网站,标签开始萌芽。

3.情感转化为行动:网络抗争

“网络议政”和“网络倒逼决策”已然是当前我国互联网社会发展的重要特征,〔31〕具体而言则是一种网络行动,而网络行动主要是由情感引发的。弱势群体的群体归属以及“同情”与“怨恨”两种不同的情感被突发性事件引发的讨论逐步强化,开始转化为网络抗争的行动,可以通过以下几方面略窥一斑:(1)抗争主体与抗争对象。青年群体尤其是其中相对弱势群体和一部分教育程度较高的群体,如大学生等均为抗争的主体。抗争对象则为强势青年群体,如在“杭州飚车案”中,抗争的对象是“富二代”,而在“李天一”事件中,则是星二代等,即多为处于优势社会地位的二代群体。社会结构的特征决定了在这种抗争中,抗争主体的规模要远远大于抗争对象,这也在某种程度上决定了这一场抗争的最终结果。(2)抗争工具。自媒体为人们提供了社交软件。建立在互联网基础之上的自媒体即“We Media”,被称为新闻媒体3.0,彻底改变了传统的传播模式,传播者与受众角色之间被点对点(Peer to Peer)的互播模式所代替,更被学者称为“全民DIY”,就是自己动手制作,没有专业资质的限制,想做就做,每个人都可以利用DIY做出一份表达自我的“产品”。〔32〕在网络的自媒体时代,点对点的传播方式,加上分享(Share)与链接(Link)的两大特性,受众不再是被动、单向地接受媒体所“喂食”的新闻,也可以主动成为新闻传播者。〔33〕抗争动机在怨恨的“汽油”被突发性事件“点燃”后,网络社会的“湿性”则会为其推波助澜,这主要体现在青年群体、自媒体与湿性社会的黏合性三者结合。(3)抗争动机:情感表达与话语权的争夺。克莱·舍基笔下的未来社会是湿的,即基于互联网化的分享、对话、合作和行动,这种社会特有的黏合性使人与人之间可以通过社会软件联结,借以相互吸引、组合、结合、嫁接,相互分享、协同合作。〔34〕湿性社会的情感优势在青年群体中尤其表现突出,青年群体与自媒体天然的接近性则会让这种情感以一种超乎常态的形式表达并以话语权的争夺形式呈现,进而将由突发性事件引发的讨论在相对较短的时间内推向高潮。

4.网络抗争的直接结果:弱势群体的狂欢对强势群体施加了标签

以突发性事件为争论的焦点,由于弱势阶层联盟在规模上、数量上的绝对优势,在争论的过程中很快将规模优势转化为网络社会中的舆论优势,与此相应,作为抗争对象的强势青年群体势单力薄,中立群体又慑于网络社会强大的舆论压力而怯场、沉默,一边倒的结果极易形成。社会结构赋予了强势群体在政治、经济方面的先天优势,突发性社会事件则以点代面地呈现了强势群体在品德、能力方面的不足,弱势群体强大的规模优势将这种不足放大再放大,最终以群体的狂欢的形式、施加标签的方式予以表达、宣泄,具体表现为近似“X二代”式的陈述,并成为进一步互动中的标签符号。

(三)伴生现象:“逆向”之上的“泛化”

如上所述,标签的泛化主要体现在标签指涉人群的多样化,包括不同性别、不同背景、不同职业的社会群体。在与强势群体对抗的过程中,弱势群体的内部实际上存在着诸多差异。虽共同存在着弱势心态,但是对于社会结构及其约束之下的各种抗争事件、抗争对象,弱势群体内部依然存在各自的身份定位差异,因而在表达、宣泄情绪之际,也会倚重各自在社会结构中所处的不同地位,如经济上的弱势阶层多会敌视所谓的“富二代”群体;政治上的弱势阶层则会对所谓的“官二代”嗤之以鼻;想做房奴而不得的人群则将疯狂购房的人群称为“房叔”“房姐”等,似乎整个社会在思想上已经陷入一切人反对一切人的状态之中。如科塞指出,与“他群”的冲突有助于“我群”聚合,〔35〕正是因此,在与强势群体的冲突中,弱势群体极易形成大规模的松散联盟,联盟内部的社会分层又异常复杂,因而制造的标签在类型上几乎涵盖了社会结构在就业、收入、消费、城乡、阶层等多重维度;同时,在制造标签时,标签施加者均是以自我处境为视角,将标签投射到对立面的群体,但作为标签施加者,松散联盟内部的各个子群体在知识储备等方面有所差异,因而在标签的具体概括方式上也会有所不同,同时媒体也在很大程度上起着推波助澜的作用。正因为如此,在每一次突发性事件发生后,突发性事件的主要人物的归属群体都会被不同的标签所概括,由于突发性事件的频繁发生,同类事件又可能频繁发生,后发的同类事件则会进一步强化先发事件所定义的标签,反复的互动对于标签进行反复的定义,形成了标签的刻板印象,网民开始过多地使用标签指向他者,一时间标签漫天飞舞。

(四)情感折射:由“他者面向”到“自我面向”

Corrigan P.W.的研究指出,污名是由公众污名和自我污名相统一而构成的整体,公众污名是社会强加于某些特定群体的不良刻板印象,自我污名是在公众污名产生之后引致的社会群体的自我低评价和低效能。〔36〕与Corrigan P.W.的观点总体一致但稍有出入的是,弱势群体的自我标签化是在其与强势群体的网络抗争后的比较中形成的。网络社会的话语抗争是对现实社会的折射,但是网络社会抗争的胜利结局无法改变普通青年群体在现实社会中遭受的挫折,现实依然是现实。在网络抗争的狂欢后,弱势群体会继续反思并在反思中对“我”或“我群”予以定位:(1)对于结果的反思。网络的胜利狂欢依然只属于虚拟社会,对于自身的现实社会境况而言,并无实际改变,自身依然如此前一样,缺乏资源、缺乏向上流动的机会,生态状况依然不容乐观;(2)对于“我群”的定位。网络社会的话语抗争在互动过程中,已经成功地对强势群体施加了标签,即弱势群体从“我们”的视角出发实现了怨恨心理的宣泄,但“我们”或曰“另一个他们”究竟是谁呢?是社会的弱势群体,依然处于社会结构的底层,因此,不得不继续面对生存的忧虑,在现实境况上仍然与“官二代”等强势群体大相径庭。这种对于“我们”的思考,迫切需要给予自身一个更加准确的定位,于是与强势群体相对应的一类标签或与强势群体的标签几乎同时或者略迟产生,“屌丝”“贫二代”“矮穷矬”等便成了普通青年自我施加的标签,这是对强势群体施加标签的一种折射。这种自我面向的标签在标签名称的制造上,可能是来自于弱势群体以外的其它群体,但是这类标签的大量使用却仍然是源于弱势群体的自我认同。在现有的社会结构制约下,在网络助燃的动力作用下,对于“我群”的同情以及对于“他群”的“怨恨”双重心理的作用,最终转化为弱势群体对于强势群体的话语暴力,成功地对强势群体施加了标签;其后弱势群体将强势群体作为参照系,在比较中定位了“我群”,弱势群体自我面向的标签最终形成。

四、结 语

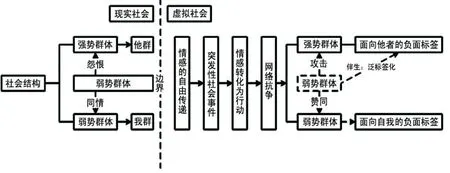

本研究针对新的标签化现象,对“逆向泛标签化”的形成机制进行了考察,从而在标签的内涵以及形成方面进一步丰富和发展了传统的标签理论。在标签的内涵上,通过对我国当前的标签化趋势的观察提出“逆向泛标签化”的概念并对其进行明晰的阐释;在形成机制上,从“互构”的视角结合社会结构对标签的形成进行分析,认为现实社会固化的社会结构引发的社会不公平感是其形成的根本原因,现实社会被分化为弱势群体的“我群”和强势群体的“他群”,由此产生了两种不同的情感,即对于“我群”的同情与对于“他群”的怨恨。开放的网络社会及其信息传播方式是“逆向泛标签化”形成的关键,即情感在网络社会可以更加自由地表达。在突发性事件发生后,强化的群体意识转化为网络社会抗争的实际行动,即对于“我群”的赞同与对于“他群”的攻击。弱势群体的规模优势使其对强势群体成功地施加了标签,而弱势群体对于自身的反思与定位则对自身施加了标签。“泛”为逆向标签化的伴生现象,即弱势群体内部在政治、经济、文化等多维度的差异性上决定了看待问题的不同视角,进而在标签表现形式上也会不同,标签的泛化就很自然地生成了(图2)。

图2 逆向泛标签化的形成逻辑

逆向泛标签化是近年来出现的一种新现象,因此相关研究还有待继续深入。既有研究已经开始关注泛标签化的负功能,如朱力认为泛标签化不仅不会使问题得到更好的解决,反而成为网民宣泄情感的导火索,扭曲社会认知,〔37〕向冰洁也认为泛标签化已经极大地影响了受众对社会事件、社会群体的判断。〔38〕但笔者认为,逆向泛标签化也存在一些正功能,即在一定程度上促进强势群体更加约束自己的行为等。至于逆向泛标签化的正、反功能,并根据其作用方式采取相应的对策则是进一步的研究方向。

注释:

〔1〕Goffman E.Stigma:notes on the Management of Spoiled Identity.New York:Simon & Schuster,1963,p.1.

〔2〕管健:《污名的概念发展与多维度模型建构》,《南开学报(哲学社会科学版)》2007年第5期。

〔3〕顾辉:《近十年来中国社会流动研究的新进展——社会流动视野下的“X二代现象”研究综述》,《学术论坛》2014年第4期。

〔4〕李斌、汤秋芬:《走近“屌丝”——大学生底层化表达》,《中国青年研究》2013年第1期。

〔5〕刘广三、徐永芹:《“标签论”述评》,《江苏公安专科学校学报》2000年第6期。

〔6〕中国互联网络信息中心:《第34次中国互联网络发展状况统计报告》,《互联网天地》2014年第7期。

〔7〕简敏:《青年群体政治社会化问题探析》,《探索》2006年第4期。

〔8〕杨建新:《社会转型期青年群体的发展与整合》,《中国青年研究》2008年第2期。

〔9〕余逸群:《“80后”青年群体特征的解读》,《山东省青年管理干部学院学报》2009年第3期。

〔10〕于家明:《“90后”青年群体特点及教育对策探析》,《中国青年研究》2010年第1期。

〔11〕〔16〕陆学艺:《当代中国社会结构》,北京:社会科学文献出版社,2010年,第387、411页。

〔12〕王建民:《“逆向标签化”背后的社会心态》,《北京工业大学学报(社会科学版)》2012年第4期。

〔13〕张昱、杨彩云:《泛污名化:风险社会信任危机的一种表征》,《河北学刊》2013年第2期。

〔14〕陶鹏:《公众污名、自我污名和媒介污名:虚拟社会泛污名化现象的三维解读》,《广东行政学院学报》2014年第1期。

〔15〕孙立平、王汉生、王思斌、林彬、杨善华:《改革以来中国社会结构的变迁》,《中国社会科学》1994年第2期。

〔17〕谢金林:《情感与网络抗争动员:基于湖北“石首事件”的个案分析》,《公共管理学报》2012年第1期。

〔18〕孙立平:《警惕上层寡头化,下层民粹化》,http://gb.cri.cn/9083/2006/09/21/116@1227595.htm。

〔19〕〔德〕马克斯·舍勒:《道德建构中的怨恨》,《价值的颠覆》,罗悌伦、林克、曹卫东译,北京:生活·读书·新知三联书店,1997年,第3页。

〔20〕石中英:《社会同情与公民形成》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2012年第2期。

〔21〕Smelser,N.J.Theory of Collective Behavior.New York:The Free Press.1963,pp.168-169.

〔22〕童星、严新明:《网络社会控制的悖论》,《社会科学研究》2003年第2期。

〔23〕侯丽羽:《从“屌丝”流行看当代青年的社会心态》,《当代青年研究》2013年第1期。

〔24〕刘少杰:《网络化时代的社会结构变迁》,《学术月刊》2012年第10期。

〔25〕付玉辉:《互联网传播蝴蝶效应和社会结构变迁》,《互联网天地》2012年第3期。

〔26〕〔美〕尼古拉·尼葛洛庞蒂:《数字化生存》,海口:海南出版社,1997年,第274页。

〔27〕郭莉:《网络舆论监督与权力监督对接制度的建构》,《学术界》2013年第7期。

〔28〕〔美〕克莱·舍基:《未来是湿的:无组织的组织力量》,胡泳、沈满琳译,北京:中国人民大学出版社,2009年,第45页。

〔29〕朱力:《走出社会矛盾冲突的漩涡——中国重大社会性突发事件及其管理》,北京:社会科学文献出版社,2012年,第19页。

〔30〕张明军、陈朋:《2011年中国社会典型群体性事件分析报告》,《中国社会公共安全研究报告》2012年第1期。

〔31〕于君博、杨凯:《中国网络公共事件的议程互动模式——基于社会公平正义相关事件的经验研究》,《南京师大学报(社会科学版)》2013年第5期。

〔32〕喻国明:《直面数字化:媒介市场新趋势研究》,《国际新闻界》2006年第6期。

〔33〕闵大洪:《草根媒体:传播格局中的新力量》,《青年记者》2008年第15期。

〔34〕令小雄:《自媒体时代的文化认同与网络秩序》,《新疆社科论坛》2014年第1期。

〔35〕〔美〕L·科塞:《社会冲突的功能》,孙立平等译,北京:华夏出版社,1989年,第17页。

〔36〕Corrigan P.W.“How Stigma interferes with Mental Health Care ”,Am Psychol,vol.59,no.7(October 2004),pp.614-625.

〔37〕朱力:《泛标签化扭曲社会认知》,《人民论坛》2012年第9期。

〔38〕向冰洁:《新闻报道的泛标签化及矫正》,《新闻世界》2012年第8期。