自由在康德法律学说中的统摄性功能——兼论法作为文明状态的表征和维系纽带

2015-12-16孙怀亮高全喜

○孙怀亮,高全喜

(北京航空航天大学 法学院,北京 100191)

一、康德对法的定义性描述

康德在著作中多处对法进行了定义性描述,但以《道德形而上学》〔1〕较为突出和集中,其经典段落参见如下:

法(权)学说导论

A.……

B.什么是法?

法就是这样条件的总和:根据这些条件,一个人的意志行为(Willkür)可以按照自由的普遍法则与其他人的意志行为相共存。

C.法的普遍原则

任何行动都是合法的(recht,又译“正当的”),若它可以和每一个人的自由根据普遍的原则共存,或者按此格言,一个人基于选择的自由可以依照普遍的法则和每一个人的自由并存。/张荣、李秋零译本:任何一个行动,如果它,后者按照其准则每一个人的任性的自由,都能够与任何人根据一个普遍法则的自由共存,就是正当的。〔2〕

D.法和可以实施强制的权限相联系

凡不法之事(unrecht,又译“不正当”)就是对基于普遍的法则的自由的阻碍或阻滞。因而,若自由的某种使用就本身成为了基于普遍的法则的自由的阻碍(也即不法的unrecht),则针对此种情况(作为对自由的阻碍或阻滞)之强制便与基于普遍的法则的自由相一致,也即是合法的(recht,又译“正当的”)。〔3〕

关于上面论述的翻译和理解需要说明的是:

第一,德语Recht(拉丁文为Ius)现多译为“法权”或“权利”,其中“法权”的译法相对更符合康德的愿意。对此学界已给予了相当的解说,本文不再赘述,这里提及的是,Recht原则上分为主体性法权(Subjektive Recht)和客体性法权(Objektive Recht),但二者均与所谓的“主观”“客观”等观念性要素无关。Subjektive Recht主要是指与主体(Subjekt)相关、具有高度主体性(soggettivita)的法权,如财产权、永久居留权、选举权等,这种法权不限于私权,也涵盖公法权,subjective offentliche recht(主体公权)即鲜明表达了这一点;而Objektive Recht则指不随特定主体而动的法(权),它主要与公职(Officium)相关,只是公职并不限于(世俗性)公权机构,还包括“教会公职”(Officium Ecclesiasticum)等。因此本文将结合语境分别采纳“法(学)”和“法权”的译法。

第二,鉴于上述B段的重要性,这里有必要将原文和译文做对比说明:

康德原文:Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen,unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann.

Gregor译本:Right is therefore the sum of the conditions under which the choice of one can be united with the choice of another in accordance with a universal law of freedom.〔4〕

张荣、李秋零译本:法权是一个人的任性能够在其下按照一个普遍的自由法则与另一方的任性保持一致的那些条件的总和。〔5〕

关于原文的理解需要说明的是:1)Willkür和Willkür在康德法哲学中的语义阐释即构成了单独的研究,所涉甚多,〔6〕这里只是简单地指出,Willkür总的说来是“任意(而为)”的意思,与Wille属近义词。但Willkür相对Wille而言更强调外在行为,而这也是Mary J.Gregor将Willkür译为choice、而没有译为will的原因:will的表意重心是内心,并不强调外在行动,故民法学界译为“意思”。很显然,康德上文并不是在强调心理的而是在强调活动的共存。因此,张荣、李秋零译本更忠实原文,Gregor的译文则有助于我们更贴切地理解,而本文译为“意志行为”则只能说是减损程度较小的一种选择,并不是100%的对译。

2)定语从句中的词组mit……zusammen vereinigt的意思是“将……统一到一起”,Gregor将其译为can be united with是较精确的,它恰当地传达出了法是具有自由意志不同个体的活动联结或整合于共同体之中。而张荣、李秋零译本“与……保持一致”的译法可能会让人联想到思想行动上的齐一化(uniformity),若此则会严重扭曲康德的愿意。至于那种“和谐共存”的译法则属过译,因为法的首要诉求原则上说是法秩序(Ordo Iuridictus)下的和平(pace)或自治不受滋扰,而不是和谐(concordia)。

第三,法是跟维护自由的普遍法则(allgemeinen Gesetze der Freiheit)的强制联系在一起的,这就意味着道德、自由等价值必须通过实证法的形式得以表达(康德从来不否认作为常识的道德和法的联系),而不应绕过法直接施加强制力(这正是法律实证主义的论证进路方向),这一点亦为康德的如下论述所揭示:

法学(Rechtslehre)和德性学说(Tugendlehre)因而是有区别的,它并不是由于义务上的差异所致,而毋宁说是立法上的差异所致,后者使得某项或其他动力机制(Triebfeder,该词英译为incentive,它强调的是行为的动力机制而不是纯内心活动)和法律(Gesetze)联系在一起。〔7〕

二、康德关于法的体系性分类

在对法进行了定义性论述之后,康德将法的体系性分类划分为内在性法(权)和实证性法(权)(其他划分方式都不是真正的体系性划分),对此参见《道德形而上学》中的论述:

B.法(学)的一般性划分

1)作为体系性的学说(als systematischerLehren),法学(Rechte)分为,自然法(Naturrecht),即建立在先验原则之上的法;以及实证的(制定性的)法(positive(statutarische)Recht),即来自立法者意志的法。

2)法(Rechte),作为(道德性)机能(vermögen),即将他者置入义务之中作为法的基础(即名义titulum),其最高划分就是内在性的(angeborn)和获得性的(erworbene)法权。内在性法权是按其性质属于个人的法权,它不依赖于建构法的任何行为;而获得性法权则是这样的法权,对于它而言建构法的行为乃是必须的。

内在性的“你的”和“我的”亦可称之为内化性的(innere)“你的”和“我的”(meum vel tuum internum),因为外在性的“你的”和“我的”在任何时候都应为获得性的。〔8〕

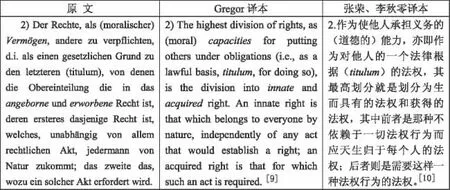

关于上文需特别说明的是第2部分,国内现有主流汉译本存在着较大的争议,原文、译文对比参见如下:

这里先行说明的是在整段当初处于中枢地位的angeborne一词的翻译。在日常语用中,angeborne有汉语中的与生俱来之意,但我们需要考虑的是,康德究竟在什么意义上使用的这个词,以及为什么Gregor译本要以innate、而不是以born 对翻译它?〔11〕

第一,就学理而言,尽管康德所讲的angeborne rechte通过、并在经验限度内得以展现出来,但其基础却是先验性原则,所以生而具有的权利(born rights)依旧是经验的(a posteriori)、而不是先验的(a priori),如依出身而具有取得的国籍及其相关权利(如成年后的选举权)、未出生的胎儿所获得的医疗保障等都是获得性实证法权,而非自然权利。事实上,将angeborne rechte汉译为“生而具有的法权”还涉及人什么时候才算得上出生、什么时候才具有与生而具有的法权的问题?以及更为根本的,他(她)究竟是因为出生、还是因为共同体的法体制而获得了相应法权?

质言之,生而具有的权项是实证法权(positive Recht)、而不是自然权利(Naturrecht)。在康德看来,只有那种不依赖经验、而是依赖先验原则的内在性法权(angebornerechte/innateright)才是自然权利,而这种“内在性的法权只有一种”(Das angeborne Recht ist nur ein einziges/There Is Only One Innate Rright),那就是“自由”(Freiheit/Freedom)!〔12〕正是基于这样的背景我们才能充分理解Gregor用innate right去译angeborne rechte的深层原因。顺便说明的是,《康德的权利体系》的汉译者将innate right译为“固有法权”乃是可赞的处理,〔13〕而沈叔平译本将其译为“天赋的权利”也是可取的,它至少明确地表达出了与法体制赋权相对应之意。〔14〕

第二,古典自然法权论者所主张的财产权等在康德看来都是获得性法权。因此,尽管相当多的自然法论者都会不同程度地援引康德或以康德理论为基石,尽管《道德形而上学》中关于道德和法(权)的论证次序符合自然法学派所欣赏的口味,但康德的法学观却不能被归结为自然法学派,他对自然法学说的批评是众所周知的。否则我们就很难理解为什么康德在《论永久和平》〔15〕中对建构宪政的人民(volk)的私德没有特别提及,却反而给出了这样的表述:“即便一个人在道德水准上真的不是好人,但他也会被迫成为好公民。建构政府尽管听起来是困难的,但即便魔鬼民族(只要他们有理智)也可以解决之。”〔16〕

因此,那种认为康德的法学说基础是道德的观点是有争议的,如邓晓芒教授的如下论述:“……康德对人类历史和社会政治关系的一个基本哲学构想,这就是:人类的社会政治生活的基础是法权(或译“权利”“公正”,Recht),而法权的基础是道德。”〔17〕康德原著所反复强调的法的形而上基础是自由,而不是其它因素。

第三,Gregor译本具有某种解释的功能,它有助于我们消除将康德的自然法权(即内在性法权)理解为生而具有的法权的观念。但相关误解在学界是相对比较普遍的,对此参见邓晓芒教授的论述:

“能力”(vermoegen)即“功能”。阐明法权的“学说”与阐明其“功能”是两个不同的层次,类似于康德喜欢做的“形而上学的阐明”和“先验的阐明”的区分。在这里,“生而具有的法权”和“自然法权”、“获得的法权”和“实证法权”分别有一种对应关系。而康德所要考察的主要是第一种对应关系,即“生而具有的法权”是“自然法权”的应用功能,而“自然法权”是“生而具有的法权”在应用时的标准。那么,这套法权体系与前述那种自然法则体系有什么不同呢?根本的不同就在于,自然法则是一种“外在的法则”,而自然法权是一种“内在的法权”,如康德所说:“生而具有的‘我的’和‘你的’也可以被称为内在的‘我的’和‘你的’”。而这种内在的、生而具有的法权“只有一种”,这就是“自由”。〔18〕

邓晓芒教授将“生而具有的法权”和“自然法权”相对应的不当理解引发了衍生性的瑕疵,尤其是“‘生而具有的法权’是‘自然法权’的应用功能,而‘自然法权’是‘生而具有的法权’在应用时的标准。”这一辩证法式的论述是让人困惑的。正如前文所论,生而具有的法权属获得性法权,它和自由不具同一性。在康德那里,作为法的形而上基础的自由是相当抽象的,相反,只有形而下的实证法才是真正的法,否则就是不为法体制所保障的裸体权利,如因超过诉讼时效和破产清算资产的债权以及单纯违反婚约不存在违约之诉等。毋庸讳言的是,相关误解主要是基于哲学界对法学界的专业隔膜所致。或许,哲学界关于康德的误解部分地受到了卢梭的影响,他在《社会契约论》第一卷第一句话中即为“人人生而平等但却处处陷于枷锁之中”。(Man is born free,and everywhere he is in chains.)尽管这种主张批判现实主义的功能让人振奋,但从法学的角度说却相当空洞:权利层面的平等或不平等从来都是实证制度造就的,而不是出生所造就的!

三、自由、自治与法的划界性功能

(一)康德关于自由的定义性描述

康德关于自由的定义性描述亦在多处有所呈现,为方便起见这里只引证他在《论俗语:这在理论上可能是正确的,但并不适用于实践》〔19〕中的片段:

关于作为人(即社会中的每个成员)的自由(Freiheit),我用如下的公式去表达共同体的宪法性原则:无人能强迫我按照他的方式(根据他关于他人福祉所持之观念)去享有幸福;相反,一个人可以用在他看来是恰当的方式去追求幸福,只要他不损害其他人追求类似目标的自由,即可以根据可能的普遍法则和每一个人的自由并存的那种自由。〔20〕

这里首先需要澄清的是德语中的“自由”Freiheit和Libertat的语义学内涵。但无论哪个词都跟“释放、免于”(Frei)、“解放”(Befreien)等动作紧密相联,也即自由首先所表达的乃是从一个不正当的状态中摆脱出来,因而Freedom这类措辞在汉语中最接近的意思是具有褒义色彩的“解放”,故“解放军”即为“自由军”,如Syrian Liberation Forces即可译为“叙利亚自由军”。相反,汉语中的“自由”在字面上所凸显的意思是自己做主,它的回译最接近的形式是self-deci-sion,而这也是“自由主义”在80年代长期受到官方望文生义的批判的部分原因所在。

在上述解析背景下,康德原文中的两层意蕴就会较为明晰地呈现出来:

第一,康德的“无人能强迫我按照他的方式(根据他关于他人福祉所持之观念)去享有幸福”当然意味着“无人能强迫我按照他所讨厌和反感的方式去生活”。而这正是伦理学中的所谓“银律”,即孔子所说的“己所不欲,勿施于人”。〔21〕因而,自由所首先要摆脱的、所旨在排除的恰恰是他所没有直接论述的内容,即那种强迫别人按照他本人所讨厌和反感的方式去生活的观念以及相关制度安排。具体说,那种以奴役、压迫和歧视等为内容的体制,当代法律中的人格减等(如我国原有选举法对城市和农村户籍人口的区分),深度游离在代议制之外的立法和行政措施,公然使用酷刑(如薄熙来主政重庆期间所使用的酷刑)等等,都是需要首先加以排除的。

第二,康德之所以对“自由”采取排除法的论述是因为在他看来,那种“己所不欲,施之于人”的观念和制度随着启蒙运动和文明的进步,虽然不可能被彻底涤除,但至少可以被大规模地抑制,因为即便是邪恶的政体也不会公然将“己所不欲,施之于人”作为其法体制的支撑性理念。正因为此人们才要格外警惕那种强制我按照他人的幸福观去行动的这一观念及其相关制度。在康德看来,事实上也的确如此,人类制度中的某些不文明因素反而正是以这一信念为思想基础的,即使在今天它仍然深度存在于观念市场和现实制度之中。

无疑,我们在面对康德自由观时必须使用当然解释的方法,要看到其背后更显然的意思。也即,自由首先是要从“己所不欲,施之于人”的野蛮的制度强制中摆脱出来,其次才是从“让别人按照自己的幸福观去行动”的强制中摆脱出来,只有当从两个角度去衡量康德乃至人类文明史和法律史的时候,我们才会有更为宽阔和精准的视野。

(二)法的划界性功能

当康德将自由作为法形而上基础就必然触及到了自治(autonomy)的理念,〔22〕而这一法律观也常被简化为人己划界的思想,对此参见如下论述:

进入(若你不禁要和其他人交往的话)与他人交往的社会之中,在该社会中每个人可以保有他之所有(suum cuique tribue)。如果最后的这个公式被翻译成“给每个人他自己所有的”(gib jedem dasSeine)乃是荒唐的,因为你不可能将他已经有的赋予他。为了有意义,它就应该读作:“进入一种条件之中,在其中那属于每个人的可得到不受其他人滋扰的保证”(Lex iustitiae正义的法则)。〔23〕

张荣、李秋零译本:进入(如果你无法避免社交)与他人的社交,在其中要维护每个人他自己的东西(suum cuique tribue)。这最后一个公式,如果翻译成“给每个人他自己的东西”,就会是胡说八道了;因为人们不能给予任何人他已经拥有的东西。因此,如果它要有意义,那就必须是:“进入一种状态,在其中能够针对每一个他人来保证每个人他自己的东西”(Lex iustitiae 正义的法则)。〔24〕

上文中的suum cuique tribue经常被理解为“他的东西”而非“他之所有”,这种翻译有将康德的划界思想理解为经济利益划分的倾向:法所规范、所保障的不仅有经济性法益,尽管它是其中重要的私法权益。如果我们进而结合公法背景来看待康德的上述论述(公法权力划分当然体现了划界思想),那么划界思想所指陈的宽泛内涵就能全面地揭示出来:自由与自治直接紧密相联!

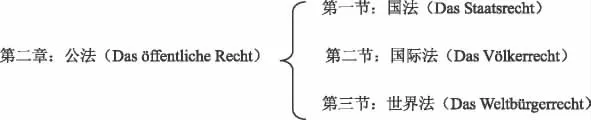

自由、自治和法的划界功能体现在康德诸多相关文本的结构体系上,以《道德形而上学》之第一卷《法的形而上学初始依据》(Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre)为例,康德对法的定义性描述,尤其是“B.什么是法”和“C.法的普遍原则”这两段,它们位于导论“法(权)学说导论”部分,而导论之后的第一章为“私法”、第二章为“公法”(没有第三章)。这显然意味着自由是贯穿康德私法、公法的核心性原则:无论二者有什么区别,它们都必须最终落实为对自由的规范、支撑和守护。反之,如果自由不和法律结合起来,不多层次地、复合性地展开为现实性的制度,它就只能是缺乏质料的空洞的理念。

鉴于学界对自由在康德私法(学)中的地位已有相当的专著和译著,这里只提及自由在康德公法中的法理地位,对此参见《道德形而上学》中的公法论证顺序图:

总之,在康德看来,“内在性法权只有一种”,即自由,它在其整个法学说中具有统摄性的或发源性的地位,私法、公法、国际法等无疑都是、并应该是对自由的落实、规范和保障。这一点不仅表现为自由是法的形而上基础,也表现在《论俗语》中关于法以自由为目的的论述:“法要把每一个人的自由限制在与其他所有人的自由相互协调的状态之上,即在根据普遍的法则乃是可能的这一限度之内。而公法则是使该协调成为可能的外部性法律的总和。”〔25〕

四、法作为文明状态的表征和维系纽带

(一)法作为文明状态的表征

在康德的学说中,法不仅规范、维系和促进了人的道德尊严,而且还具有将自然状态(status naturalis)和文明状态(status civilis)区隔开的学理价值,也即法是划分文明的、开化的(civile)和不文明的、野蛮的(incivile)状态的尺度。对此参见康德在反驳霍布斯的契约论中的论述:

文明状态,仅仅被视为是法律的状态,是建立在如下条件之上的:

1.作为人,即社会中的每个成员,所享有的自由。

2.作为主体,即处在彼此关系中的每个成员,所享有的平等。

3.作为公民,即共同体中的每个成员,所享有的独立。〔26〕

在上面论述中,我们看到:

第一,康德将文明状态和法律紧密地联系了在一起,他的文明观因而即为法律文明观,而这也是理解康德法学说的锁匙。

当然需要注意的是,法律联结只是人类文明共同体诸多联结中的一种,康德没有否定和贬低其他联结方式的价值和重要性,如宗教联结、(春秋)礼法联结等。而问题要害乃是,人类文明共同体的联结方式有很多种样态乃是常识常见,如语言、族群、经济、文化、宗教甚至某种革命学说等等,为什么康德唯独选中了法律联结并将它作为文明状态的唯一的维系纽带呢?其它联结也在某种程度上具有使人摆脱蒙昧和野蛮的规训性功能,也具有划界和定纷止争的功能(如周礼)。就涉及到了法律联结的评价问题。总的说来,康德认为,作为抽象规则的法律在形式上更具普遍性,〔27〕而哈耶克将康德的法学说视为规则正义观即基于对正当规则所具有的抽象性和普遍性的推重。

第二,文明状态是法的文明高度之所在,也是法所应具有的外貌和本质。

那种缺乏人道、人性、人的尊严、对权力野性的驯服等因素的法虽然在效力和名分上可能作为法律而出现(具有法效力的也可能没有法的名分,如具有约束人身自由效力的某些党的规章),但那跟文明无关。这一洞见使得康德的法学说相对于自然法学派具有更宽泛的竞争力:道德、正义等仅仅只是法的部分价值,比它们更为深厚的乃是文明!

与此相关的则是,文明状态并不是单体状态,它分为不同的品次。也即,个体和共同体的文明化过程是处在不断进行中的,并不是所有个体或共同体都能始终处于向上的姿态,倒退和堕落也是普遍存在的。这就意味着文明状态本身具有高下等级之分,政治共同体之间的文明品次因而并不是齐一的。这不仅只是理论问题,也是现实的问题,它对评价目前我国的法律体制尤其具有重要的指导意义!

(二)法作为维系文明状态的纽带

在康德的法律学说中,法的突出性功能表现为对野蛮性的规训,对此参见如下论述:

一个人必须从仅仅顺着自己的想法而行事的那种自然状态中走出来,通过法律使自己以屈从于外在的公共的强制之方式与所有其他人联结在一起(他不可避免地要和其他人社交),并因此而进入到这样一种状态之中(also in einen Zustand treten),即凡是那被承认为他之所有者都以法律的形式(gesetzlich)所规范保障、并通过充分的权力(Macht)所获得(不是他自己的权力,而是外部性的权力),也就是说他最首要者乃是要进入到文明状态(bürgerlichen Zustand)当中去。〔28〕

需要进一步说明的是:

第一,Zustand在现当代日常德语中并无“条件”之意(“条件”通常用Voraussetzung或 Bedingung),但 Gregor译本和 Colclasure译本都将上段中的Zustand被译为了condition,乃至bürgerlichen Zustand(status civilis的德语表述)也被相应译为了civil condition、而非civil state。〔29〕这种译法有助于我们理解status civilis既是状态、也是条件的意蕴。从这个意义上说它的确是极富启发性的解释性翻译。

在这样的基础之上我们就能充分地理解康德的论证思路:既然个体需要借助社会完成其文明化的过程,他所身处的共同体也需要走入更大的共同体,甚至是全人类的共同体,以尽可能地消除政治国家间层面的自然状态并受国际法的约制,而这正是《论永久和平》的主要论证目的。在康德看来,人类的政治实践也充分地表明,一国的文明状态不能离开经济—法律体系的开放而在国际社会孤立地得到其实现。

第二,尽管康德明确提出了自由和共同体紧密相联,但这绝不意味着共同体仅仅只有政治国家,主权体及其法制度在康德那里并不是匍匐在大地之上的神,〔30〕对此,美国的 Fernando R.Tesón 教授也曾这样提及:

康德并不考虑保护政府(governments)的问题,除非它们为其人民所合法地(legitimately)任命。尽管康德用比喻性的描述(metaphorical description)将国家(state)形容为伦理人(a moral person),但康德却不是黑格尔。——政府(a government)并不因其自身(per se)而受敬重,它仅仅在这样的限度内才受敬重,即它是有权制定法律(立法权)、实施法律(行政权)、在公民中审案(司法权)的自由个体赋予了权力的代理(agent)。〔31〕

就现实经验而言,尤其是90年代全球化深度启动以来,人类共同体的多维性已变得极具可感性,个人并不只对政治国家有所归属和忠诚,还对多维度、复杂的人类各种共同体有所归属和忠诚,如教会共同体、政治共同体(如联合国、欧盟、英邦联〔32〕)、经济共同体(如WTO和各种自贸区)、具有豁免权(immunity)的国际组织(如国际奥委会),乃至工会、商会、公司、大学、宗族等社团(società)。而移民(包括永久居留权人)和双重国籍现象更是凸显了个体政治归属的多重性和立体性,以近年来有些国家践踏自由和法治的公共事件为例,它往往会引发移民(包括已获得所在国国籍的移民)到母国驻外大使馆或联合国机构进行游行请愿等,甚至可能在所在国国会推动针对母国的批评性决议、立法等,如日裔美国议员所推动的针对慰安妇问题的国会谴责,以及骆家辉对我国某些政策的态度(如陈光诚事件)等。即使我们不考虑(国际)私法共同体的问题,上述现象也足以说明个体政治归属感的复杂性。〔33〕

这里尤要提及的是,我国“反右”、“文革”、大规模没收私产(其中包括没收外国公私资产)等悲剧正是在我们深度游离于联合国、世贸组织等国际社会和国际法体系之外的背景下发生的。〔34〕而薄熙来、王立军主政重庆时期所出现的公权力大规模非法取证、刑讯逼供、检方滥诉等则明显有违我国已签署和批准的《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》(1988年对我国生效)等条约。毋庸讳言的是,若重庆是像上海、广州那样国际化色彩浓重的城市,则其所引发的外交纠纷将不堪设想。而我国经济“走出去”的战略也更加有助于我们反向理解之:若有哪个国家敢于公然没收中国财产(含国企),对我国籍人和企业实施野蛮盘剥或清关,或在参与大型政府采购投标中因缺乏公平透明程序而遭到戏耍等反文明现象(我国在法治欠发达国家普遍遭遇过这种待遇),我国政府就会与其进行交涉并形成强大的外加压力。

学理和现实充分表明:国际化环境对公权不文明地恣意运行会形成极大的遏制性力量,并从而对自由和人权形成保护。因此,当康德说文明状态是法律状态时,法绝不仅指国内法,还包括(世俗)国际法以及非世俗性的教会法,而包括统治阶层自身在内的个体自由和权利的实现和保障程度也在事实和法理上无可争议地高度依赖国际法和国际社会。这也正如F.R.Tesón一针见血地指出的:“国家主义范式是十足错误的。”〔35〕否则我们就几乎无法理解90年代以来国际上的国际法学界关于人权(human rights)、主权(sovereignty)和人道主义干预(humanitarian intervention)的关系的大论战的必要性和迫切性,以及为什么新康德主义成为了其中重要的一极。

五、作为学说的康德的法学说

在康德看来,真正给人类历史注入文明曙光的并不是语言文字和道德(尽管它们都是极为重要的必然性基础),也不是劳动,而是法制度。1970年代以来动物行为学(ethology)的突飞猛进早已充分揭示了道德性行为以及粗略使用工具的现象在高等动物界的普遍存在,〔36〕古人类学的晚近研究更是表明,直立人(homo erectus),如北京直立人(它们并非生物学意义上的人)早在几十万年前就会使用人工火、工具并形成了抽象的思维能力等,而晚期智人(homo sapiens)诸分支则更是具有高度的社会性道德、语言能力(含粗略地标志绘画式符号)、使用复杂工具能力等。若考虑到富于高度智能性的直立人、智人曾共同地生活在大地之上,那么说道德、语言、劳动等因素造就了人和文明的学理说服力就相对较弱了。

然而,康德关于法权制度是自然状态和文明状态的划分标准毕竟只是一种学说,是一种看待世界的具有解释和建构功能的有效的理论工具,其优势仅仅只是它相对于其他学说更具说服力,但这却绝对不意味着它是对客观事实本身的描述,故那种将法律制度视为是对客观事实之划分的观点乃是十分不恰当的!至于发问究竟什么才是自然状态和文明状态真正的划分标准则是没有清楚地意识到这两个概念都是人为的理论模式所致。

总之,康德的法学说即使在今天也仍然让人仰望,当然并不是说它正确的、而其它学说都是错误的,而是说它在学理和价值层面相对于其它学说而言,如道德文明观(孟子)和劳动文明观(马克思),更具竞争力。若结合到康德在《人类历史的猜测性开端》〔37〕中所阐明的,那么我们就能更深入地理解文明的进步应首先体现为以制度规训人的野蛮性(尤其是使用公权力的野蛮性),而人的历史(history of humankind)和发展(development)、进步(progress)和文明(civilization)之间并不是简单等同的。如果我们进而把康德“文明状态仅仅被视为是法律的状态”的主张和我国建构法治的国家诉求结合起来,那么康德法哲学的现实意义和价值指向更会更加凸显!

注释:

〔1〕Die Methaphysik der Sitten,1795.英译本参见 Immanule Kant,The Metaphysics of Morals,translated by Mary J.Gregor,Cambridge University Press,1991.(以下简称:The Metaphysics of Morals)本文主要参照的是英文本,笔者有时也会标注德语原文,但不再标识德文版出处。

〔2〕〔5〕〔9〕〔10〕〔24〕康德:《道德形而上学》,《康德全集(卷6)》,张荣、李秋零译,中国人民大学出版社,2007 年,第238、238、238、246、245页。

〔3〕〔4〕〔7〕〔8〕〔12〕〔23〕〔28〕The Metaphysics of Morals,(230-231),pp.56-57、(230),pp.56、(220),pp.47、(237),pp.63、(237),pp.63、(237),pp.62、(312),pp.124.

〔6〕关于这两个词在汉语中的表述差异参见〔美〕杰弗里·墨菲(Jeffrie G.Murphy):《康德:权利哲学》,吴彦译,中国法制出版社,2010年;《康德法律哲学的两种解释路向:起源与基础——〈康德:权利哲学〉·代译序》,第10-12页。

〔11〕关于angeborne在日常生活和在康德著作中的语用之别,王路教授有过附带性的提及,参见王路:《词汇和概念——评关于“本性”与“本质”的汉译争论》,《哲学门》(第10卷),北京大学出版社,2009年。事实上,该问题也牵扯到康德的Natur(Nature)究竟作何理解,学界的争论参见邹晓东:《“本质”对“本性”:主体性自由概念下的心灵改善困境——兼论李秋零译<单纯理性限度内的宗教>对康德“本质”概念的误读》;李秋零:《“本性”还是“本质”?——答邹晓东先生》,《哲学门》(第8卷),北京大学出版社,2009年。

〔13〕参见莱斯利·阿瑟·马尔霍兰(Leslie Arthur Mulholland):《康德的权利体系》,赵明、黄涛译,商务印书馆,2011年。

〔14〕康德:《法的形而上学原理——权利的科学》,沈叔平译,商务印书馆,1991年,第49页。

〔15〕Zum ewigen Frieden:Ein philosophischer Entwurf,1795.英译本参见:Immanuel Kant,edited and with an introduction by Pauline Kleingeld,translated by David L.Colclasure,Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics,Peace,and History,Yale University Press/New Haven and London:Yale University Press,2006.(以下简称:Perpetual Peace耶鲁版,2006年。)

〔16〕Toward Perpetual Peace:A Philosophical Sketch,Perpetual Peace耶鲁版,2006 年,(366),p.90.

〔17〕赵明:《实践理性的政治立法——康德<论永久和平>的法哲学诠释》,法律出版社,2009年,“序言”,第2页。

〔18〕邓晓芒:《康德论道德与法的关系》,《江苏社会科学》2009年第4期。

〔19〕Ueber den Gemeinspruch:Das Mag in der Theorie richtig sein,taugt aber nicht für die Praxis,1793.英译本参见On the Common Saying:This May Be True in Theory,but It Does Not Hold in Practice(以下简称:On the Common Saying),Perpetual Peace耶鲁版,2006 年。

〔20〕On the Common Saying,Perpetual Peace耶鲁版,2006 年,(290),p.45.

〔21〕伦理学上的“金律”即为耶稣所说的:“你愿意别人怎样对待你,你也怎样对待别人。”(Mt,7:12;Lu,6:31)孔子所说的是消极性规则,即排除性规则,而耶稣说的是肯定性规则。但就内容覆盖度而言,“银律”要比“金律”的适用范围和内涵更为宽泛,也更为基础。

〔22〕关于自治在康德法学说中的地位,美国的F.R.Tesón教授曾这样论述到:“国际法必须和个人自治(individual autonomy)相呼应;而个人自治这一特征,在康德看来,正是它才使人区别于其他物种”。See:Fernando R.Tesón,The Kantian Theory of International Law,Columbia Law Review,Vol.92,No.1(Jan.,1992),pp.82.(以下简称:F.R.Tesón,1992.)

〔25〕On the Common Saying,Perpetual Peace耶鲁版,2006,(290),pp.45.本文这里对康德对公法定义性描述的引用并未按照《道德形而上学》中的顺序进行,而是截取了《论俗语》中的片段,这是因为这篇文章中的定义更为简洁,最为重要的是,它将公法和私法的界定并排放在了一起。

〔26〕On the Common Saying,Perpetual Peace 耶鲁版,2006,(290),pp.45.

〔27〕这一点也为Fernando R.Tesón教授所提及:“法具有形式上的普遍性”(Law is universal in form.)See:F.R.Tesón 1992,pp.69.

〔29〕The Metaphysics of Morals之 Gregor译本,1991,pp.124;Perpetual Peace耶鲁版 Colclasure译本,2006,Metaphysics of Morals,Doctrine of Right,§ 43 – § 62,pp.112.

〔30〕康德对此有大量相应论述,如《论俗语》,尤其是关于个体的人、国家的人和世界的人这三重维度的论证顺序;《论永久和平》中的三个确定性条款,尤其是第三个关于世界公民权的条款等等。

〔31〕F.R.Tesón,1992,pp.71-72.

〔32〕英邦联(Commonwealth of Nations)即为共同体(Commonwealth),现在依然有国家奉英王为元首,如澳大利亚、新西兰、加拿大等,而英王也可任命总督(Governor General)以行王权等,对此参见《澳大利亚宪法》第68条:“海军和军队的指挥权。(澳大利亚)联邦海军和军队的总指挥权赋予作为女王代表的总督”。

〔33〕国家尚未独立或统一情况下的政治认同也触及这个问题,前者如北美13州和加拿大对英王的认同,以及东—西德和大陆—台湾的情况。

〔34〕赫鲁晓夫时代苏联对宗教自由的压制也具有这样的国际背景,参见雷丽平、苗幽燕:《赫鲁晓夫时期围绕宗教路线问题的党内斗争》,《俄罗斯中亚东欧研究》2010年第2期;沈志华主编:《一个大国的崛起与崩溃:苏联历史专题研究(1917-1991)》(下册),社会科学文献出版社,2009年,戴桂菊:《“分离”还是对峙?——东正教会与苏维埃政权关系研究》。

〔35〕The statist paradigm is precisely what is wrong.See:F.R.Tesón,1992,pp.97.

〔36〕国内的介绍性教材参见尚玉昌:《动物行为学》,北京大学出版社,2014年,第十一章“动物的社会生活与通讯”、第十二章“动物的学习行为”。顺便说明的是,20世纪后半叶生物学两个分支,即生物化学(1962 年 J.Watson,F.Crick,M.Wilkins获诺奖)和动物行为学(1973 年 K.Z.Lorenz,K.von Frisch 和 N.Tinbergen获诺奖)的发展极大地改变和拓展了人类的知识面貌。

〔37〕Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte,1786.英译本参见 Perpetual Peace 耶鲁版,2006,Conjectural Beginning of Human History.