地铁区间隧道施工数值模拟分析

2015-12-16葛克水

李 皓,葛克水

(中国地质大学〈北京〉工程技术学院,北京100083)

地铁区间隧道施工数值模拟分析

李 皓*,葛克水

(中国地质大学〈北京〉工程技术学院,北京100083)

浅埋暗挖法施工引发的地表沉降对周围建筑物及管线的安全使用有重要意义,通过对北京地铁14号线某地铁站区间隧道的FLAC3D模拟结果与现场实测资料的比较分析,运用数值模拟辅以现场监控测量资料的研究方法总结了地表沉降的规律,为后续的浅埋暗挖法开挖区间隧道提供了依据。

地表沉降;浅埋暗挖;数值模拟

1 概述

随着经济建设的不断发展,城市人口的不断增加,地面空间的压力越来越大,地下建筑被大力开发与应用。土体开挖产生的地层变形对周边建筑物及管线的正常使用产生影响,因此,对地下建筑施工引发的地表沉降规律进行研究十分重要。本文根据北京地铁14号线某区间的施工情况,进行数值模拟并结合现场实测资料,对隧道开挖引发的地表沉降规律进行研究,分析引起沉降的主要因素,并提出措施,为后续的施工提供参考。

2 工程概况

14号线某地铁站区间右线区间起止里程:右K14+ 504.386~K15+043.934,区间长度539.849m(长链0.301m);左线区间起止里程:左K14+504.386~K15+ 043.934,区间长度539.808m(长链0.260m)。区间隧道覆土16.05~23.76m,采用矿山法施工。区间中部右K14+681.000处设置一处联络通道,结合联络通道设置临时施工竖井及横通道。区间线路平面设置两处曲线,第一处曲线半径均为2000m;第二处曲线半径均为3000m。区间沿线需下穿2处人行天桥及Ø500mm中压燃气、Ø500mm高压燃气、Ø1000mm上水、Ø600mm上水、Ø800mm污水、Ø500mm~Ø800mm雨水、5.9m×2.65m热力沟等大型市政管线。

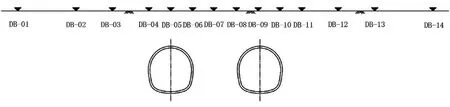

本段区间由施工横通道向两端开挖,隧道结构均为单线单洞断面,隧道拱部采用超前小导管注浆加固地层,格栅钢架支护。人防段采用CRD法施工,其余地段采用台阶法留核心土施工。区间主隧道正台阶开挖法施工过程为:左线隧道先行施工,由施工通道进正线破马头门时,首先在马头门拱部打设超前小导管,并预注浆加固地层,之后凿开洞门,之后进行土体开挖工作开挖,进尺一榀格栅间距0.5m。初喷混凝土,挂钢筋网,架立格栅钢架,再次喷射混凝土,之后进行初期支护背后回填注浆。左、右线开挖前后错开距离至少15m。各段初支贯通后,施作防水层,架立二次衬砌钢筋并进行二衬混凝土浇筑,施工缝间距2~6m,待二次衬砌结束后进行背后回填注浆。区间隧道结构剖面及监测点布设见图1。

图1 区间隧道标准断面图

3 水文地质特征

14号线某站区间隧道地基土主要为粉细砂层⑦2层,圆砾卵石⑦层、中粗砂⑦1层,局部为粉质粘土⑥层。结构顶拱穿过的土层主要为中粗砂⑤1层、粉质粘土⑥层和粉土⑥2层。边墙穿过的岩土层主要为粉细砂层⑦2层,圆砾卵石⑦层、中粗砂⑦1层、粉质粘土⑥层、粉土⑥2层。土层围岩分级为Ⅵ级,土石可挖性分级为Ⅰ—Ⅲ级,土体自稳能力较差,很难形成自然拱。地下水类型为潜水(二)和承压水(四),这两种水层对钢筋混凝土结构具微腐蚀性。区间隧道结构位于含水层范围内的砂层,其厚度较大,为饱和状态,在地下水的作用下,会产生涌水、潜蚀、流砂等现象,极易导致隧道侧壁失稳。

4 数值模拟

采用FLAC3D软件进行模拟,FLAC3D软件采用有限差分原理,将显式拉格朗日算法和混合—离散分区技术混合应用,能够进行土质、岩石等材料的三维结构受力模拟以及塑性破坏和流动分析,采用较小的资源就能够准确的求得实际工程问题。

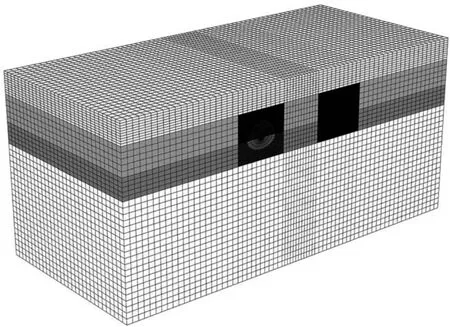

模型尺寸取跨度较大,埋深较浅(16~19.5m)的区间正线主测断面一以及主测断面二之间的区域,整体计算模型高度为60m,上边界取到地表面,下边界取到2倍车站跨径处,整体模型计算跨度为120m,为4倍区间双线跨径,呈对称布置,该模型侧面限制水平位移,底部限制垂直位移,上面为地面按自由边界考虑,共100320个单元,共106431个节点,应用FLAC3D软件计算的模型网格划分如图2所示。

图2 模型网格划分

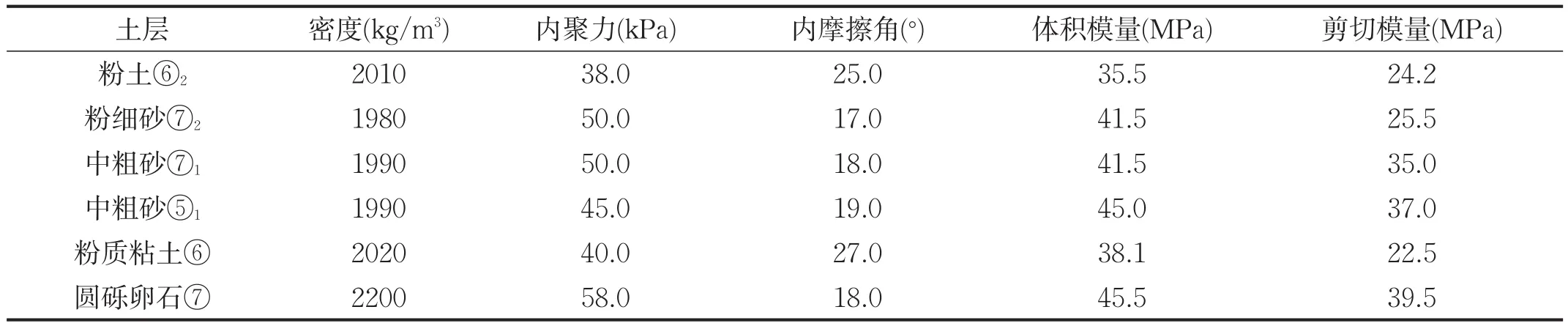

模型边界条件为:侧面和底面为位移边界,侧面限制水平移动,底部限制垂直位移,上边界为自由面。本区间段各土层的基本参数见表1。

表1 各土层物理力学参数

基本假定:

(1)土层材料采用摩尔—库伦模型计算;

(2)没有考虑施工降水对地层沉降的影响;

(3)区间结构的应力和应变均在弹塑性范围内变化;

(4)强度准则采用摩尔—库伦准则;

(5)结构初期支护采用线弹性本构关系。

区间隧道开挖前采取预加固措施,以提高围岩的稳定性,根据围岩类别采用的预加固方式为:DN25× 3.25水煤气管作为超前小导管,每榀一打,管长2m,打设角度20°~25°,环向间距300mm,并采用DN25×3.25水煤气管作为锁脚锚管,与水平成30°斜向下打设,长度为2m。加固措施的模拟采用等效计算的方法,在模拟计算时,依据经验,将围岩参数中的c、φ值提高一定比例,这里采取在先期小导洞开挖时将初期支护外0.5m范围内的土体c、φ值提高30%的措施[4-5]。

5 计算结果与规律分析

本次FLAC3D有限差分数值模拟计算主要考察结果是每个施工工序下引发的地表沉降量,并结合现场监控测量数据,总结地表沉降规律。

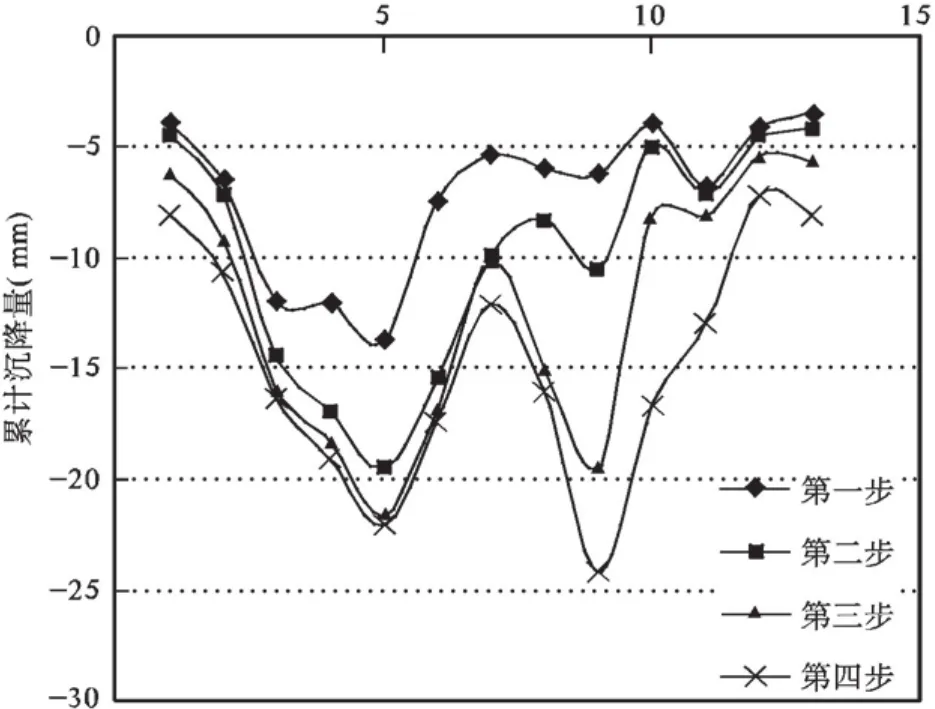

5.1 隧道横向地表沉降规律

采用正台阶开挖法进行区间双线隧道施工时,隧道横向及纵向所产生的地表沉降曲线受隧道的埋深、施工方法和水文地质情况影响,大致上近似于peck沉降曲线形状,即概率论中的正态分布曲线。区间隧道开挖完成后,隧道结构中线上方地表沉降出现最大值,沉降值在15mm左右,两隧道间地表沉降量为4~12mm。拱顶下沉量最大,右线拱顶的最大下沉量为17.14mm底部隆起量为10.16mm,左线最大拱顶下沉量为16.48mm,底部隆起为10.06mm。

根据现场监控测量数据显示,区间隧道实际施工引发的沉降量比数值模拟计算出的沉降量大,现场实测资料下台阶开挖引发的地表沉降比数值模拟大7mm左右,这是因为施工时开挖步距过大,造成整体初期支护结构没有及时封闭成环,上台阶顶拱拱脚悬空时间过长引发的,可见短进尺、及时架设仰拱使得结构封闭成环可以有效减小地表沉降。

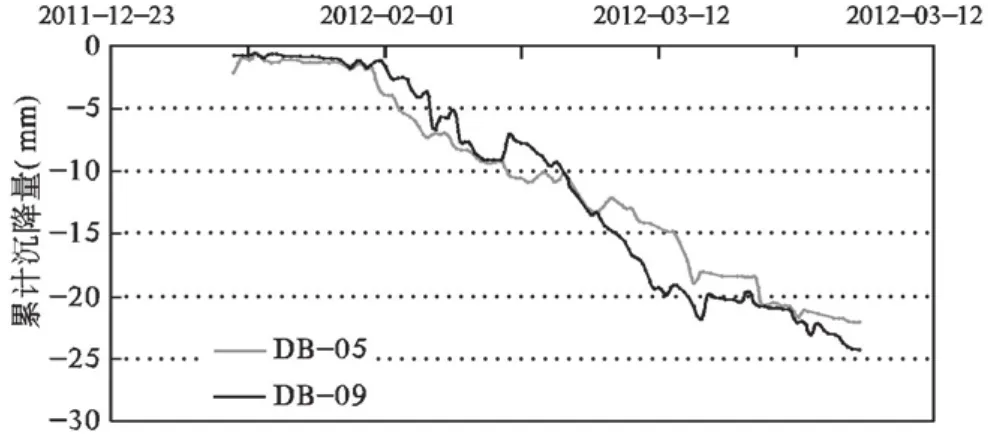

隧道横向产生的地表沉降曲线见图3,开挖所引起的地面沉降的范围大致为40m左右。可以看出,区间正线两隧道的施工是相互影响的,左线隧道先行施工,监测断面对应的施工掌子面上台阶开挖完成后,隧道结构中线正上方对应地表点DB-05产生最大沉降,沉降量为13.78mm,左线下台阶开挖完成,掌子面封闭成环后产生最大地表沉降量的点亦为监测点DB-05,最大沉降量为22.03mm。

图3 地表横向沉降槽曲线图

左线隧道施工期间,右线隧道监测断面地表已产生沉降,最大沉降量为6.24mm,可知左线隧道的施工已对右线隧道周围土体产生扰动。右线隧道上台阶开挖完成后,隧道结构中线正上方对应地表点DB-09产生最大沉降,沉降量为19.29mm,监测断面下对应施工掌子面封闭后,产生的地表累计沉降量为24.16mm,并且在右线隧道施工期间,左线隧道监测点均产生1.5~2mm的沉降。可见,左右线隧道的施工引发的地表沉降是相互影响的。

根据本区间段实测数据统计,两隧道间的地表沉降大于两隧道外侧的地表沉降。随中跨土体开挖及后续步序的施作,车站中心线处的地面沉降逐渐增大,开挖过程中地表沉降逐渐增大,施工完成时地表最大沉降为24.16mm,位于右线隧道结构中线上方对应地表点DB-09。上台阶开挖引发的地表沉降量占总体沉降的比例较大,根据现场实测数据,上台阶开挖引发的地表沉降量占总沉降量的60%~80%。

相邻两隧道的施工,超前小导管预注浆以及锁脚锚杆的存在,有利于围岩的稳定性,因此施工完成后产生的地表沉降槽呈“双峰”型,峰值间距在15m左右,基本为两隧道结构中线间距。左线隧道先行开挖,其结构中线正上方对应地表沉降小于后行开挖的右线隧道,这是由于左线隧道的开挖,对周围土体产生扰动,引发土体松弛,右线隧道处于松动区之内,其施工引发的沉降较大。

5.2 隧道纵向地表沉降的规律

区间隧道纵向所产生的地表沉降分为4个阶段:

(1)微沉降阶段。即当施工掌子面距离监测断面几十米(通常为2D左右)时,这是由于施工掌子面的开挖对前方土体的扰动造成的。

(2)大沉降阶段。当施工掌子面距离监测断面1D左右时,地表沉降速率较大,并且这个阶段产生的沉降量较大。

(3)缓沉降阶段。当施工掌子面超过监测断面2D~4D时,速率逐渐变小,这是由于围岩受到开挖扰动后自行固结,以及洞室周围土体填补初期支护背后空隙产生的沉降。

(4)后续沉降阶段。当施工掌子面通过监测断面4D后,地表沉降量趋于稳定,由于施工过程中对隧道围岩的扰动,地层会发生主固结沉降;在孔隙水压力趋于稳定后,土体骨架仍会蠕变,即次固结沉降。上述沉降阶段多非同时产生,且其表现形式也是综合性的。地基条件和施工状况不同,沉降的类型也会有所不同。

隧道纵向沉降曲线图见图3。

6 控制沉降措施

根据FLAC3D模拟并辅以现场监控量测资料的研究结果,可知施工引发的实际沉降量和数值模拟计算出的沉降量大。这是因为施工引发的地表沉降是受隧道断面形式、施工步距、支护时机是否得当等等诸多因素影响。在施工过程中,要严格按照浅埋暗挖法十八字方针“管超前、严注浆、短开挖、强支护、早封闭、勤测量”进行作业,尽量缩短进尺,将每榀钢格栅间距控制在0.5~0.6m,并及时架设仰拱使结构封闭成环,可以有效减小地表沉降。

图4 监测点DB-05和DB-09沉降历时曲线图

正台阶开挖法施工中,上台阶开挖引发的地表沉降量占总体沉降量的比重较大,合理控制开挖步距,将开挖步距控制在0.5m,同时加大初期支护结构刚度,增大超前注浆小导管直径,减小布置间距,增大钢格栅主筋直径。这使得地层应力的释放得到有效控制,减小了初期支护的徐变产生的变形,地层的变形也将减小。同时加大力度,控制下台阶开挖引发的地表沉降,隧道增设临时仰拱,加强初支背后注浆,注浆分2次进行,第一次注浆距开挖面3m,为低压注浆,浆液从掌子面冒出时即结束,第二次注浆距开挖面8m,为饱压注浆,注浆压力0.5MPa,必要时进行再次补浆。

隧道应按设计尺寸严格控制开挖断面,不得欠挖,允许超挖值为100mm,超挖部分用C20喷射混凝土回填。当停止开挖时,应挂钢筋网喷射100mm厚C20混凝土对掌子面进行封闭,必要时,设置型钢支撑,并对掌子面进行插管注浆。每次拱部超前注浆时,应对上台阶核心土以外的掌子面喷射50mm厚C20混凝土进行封闭。

为减小左右线隧道施工引发的洞群效应,两隧道施工进尺前后错开15m以上为宜,待一侧进洞且初衬成环15m以上,方可进行另一侧隧道施工。

区间附近土层中地下水类型为潜水(二)和承压水(四),这两种水层对混凝土结构和钢筋具微腐蚀性,并且对隧道围岩的稳定性产生影响,施工应遵循“应先探水、遇水再处理、确保掌子面无水后再开挖”的原则,提前进行残留水探测,如遇残留水,根据残留水情况采用引排或或注浆加固等方式处理后再开挖。

7 结论

区间隧道施工中,采用正台阶工法并结合辅助工法施工能够有效地控制地层变形。根据现场实测资料,最大沉降量为24.16mm左右,隧道底部隆起量较小,地铁区间隧道开挖地面沉降的主要影响范围大致为40m。

相邻两隧道的施工,超前小导管预注浆以及锁脚锚杆的存在,加固了隧道上方土体,提高其稳定性,从而使地表的沉降槽呈“双峰”型。

根据现场实测资料同数值模拟结果的对比分析可以得知:上台阶的开挖产生的沉降量占总沉降量的比例较大,为60%~80%,可通过增大超前注浆小导管直径,并减小其布置间距,预留核心土等方法减小上台阶开挖引发的地表沉降;现场实测资料下台阶的开挖引发的地表沉降比数值模拟的结果较大,说明及时架设仰拱使结构封闭成环能够很好地控制地表沉降。

[1]王梦恕.地下工程浅埋暗挖技术通论[M].合肥:安徽教育出版社,2005.

[2]骆建军,张顶立,王梦恕,等.地铁施工沉降监测分析与控制[J].隧道建设,2006,26(1):10-13.

[3] 丁春林,王春河.双线隧道暗挖施工技术及数值模拟研究[J].地下空间,2002,12(4):98-100.

[4]朱维申,张玉军.锚杆加固围岩的效应及其在船闸高边坡中的应用[C]//国际岩土锚固与灌浆新进展,1996:209-216.

[5] 侯朝炯,勾攀峰.巷道锚杆支护围岩强度强化机理研究[J].岩石力学与工程学报,2000,19(3):342-345.

Study of Numerical Simulation of Metro Section Tunnel Construction

LI Hao,GE Ke-shui

(School of Engineering and Technology,China University of Geosciences,Beijing 100083,China)

The ground settlement caused by shallow tunneling method has important effect on the safety of around construction pipeline.Through comparing the FLAC3Dsimulation results and monitoring data from a subway station section tunnel of Beijing metro line 14,the regularities of the ground settlement had been summarized,which provide guidance for the shallow tunneling construction in the future.

ground settlement;shallow tunneling method;numerical simulation

U455.7

A

1004-5716(2015)02-0179-04

2014-03-13

2014-03-25

李皓(1989-),男(汉族),河北邯郸人,中国地质大学(北京)工程技术学院在读硕士研究生,研究方向:隧道及地下工程。