印尼北科纳威矿区A、B块段红土型镍矿床成矿条件、找矿标志及矿床成因

2015-12-16朱淑桢张苗红冉启胜孙世坤

朱淑桢,张苗红,冉启胜,孙世坤

(1.云南省有色地质局308队,云南个旧661000;2.云南省有色地质局地质勘查院,云南昆明650216)

印尼北科纳威矿区A、B块段红土型镍矿床成矿条件、找矿标志及矿床成因

朱淑桢*1,张苗红2,冉启胜1,孙世坤1

(1.云南省有色地质局308队,云南个旧661000;2.云南省有色地质局地质勘查院,云南昆明650216)

印尼东南苏拉威西省北科纳威矿区A、B块段红土型镍矿床矿体的形成严格受原岩、气候和地貌条件的制约。通过对红土型镍矿床成矿地条件的分析,简要探讨了该区的成矿成因,总结了其找矿标志,所取得研究成果对本区及整个区域的下步找矿工作具有重要的指导意义。

红土型镍矿;成矿条件;找矿标志

红土型镍矿的是继硫化镍矿之后,提取镍元素的最佳选择之一。近年由于硫化镍矿储量逐渐减少,而作为镍金属主要来源的第二大矿床类型的红土型镍矿床研究日益被重视起来。在印尼东南苏拉威西省北科纳威矿区野外调研和室内综合研究的基础之上,简要分析红土型镍矿成矿地质条件,总结了该找矿标志,对今后对寻找同类型镍矿床具有重要的指导意义。

1 区域地质背景

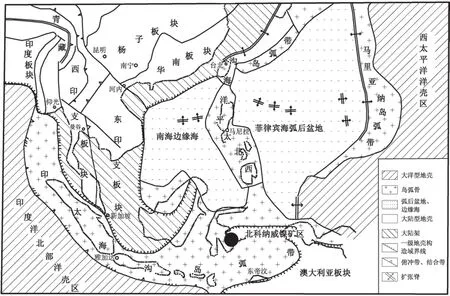

北科纳威矿区A、B块段红土型镍矿位于亚洲东南部印度尼西亚东南部苏拉威西省的东南支岛北科纳威县的郎克克马镇(Langgikima)境内。处于太平洋板块与印度板块聚合部的岛弧带以及澳大利亚板块北侧印太海沟岛弧带的东端与西太平洋海沟岛弧带的交汇部(图1),属菲律宾—新几内亚的岛弧—海沟构造体系。是在晚白垩纪由于澳大利亚板块向北与太平洋板块俯冲、挤压,以陆—弧剧烈碰撞的方式使区域内岛弧被逆冲推覆到地表,导致在两者的缝合带上形成一系列蛇绿岩带,即在地表出现了大面积的基性岩、超基性岩,为区域内成大规模红土风化壳型硅酸镍矿床奠定了物质基础。

2 矿区地质特征

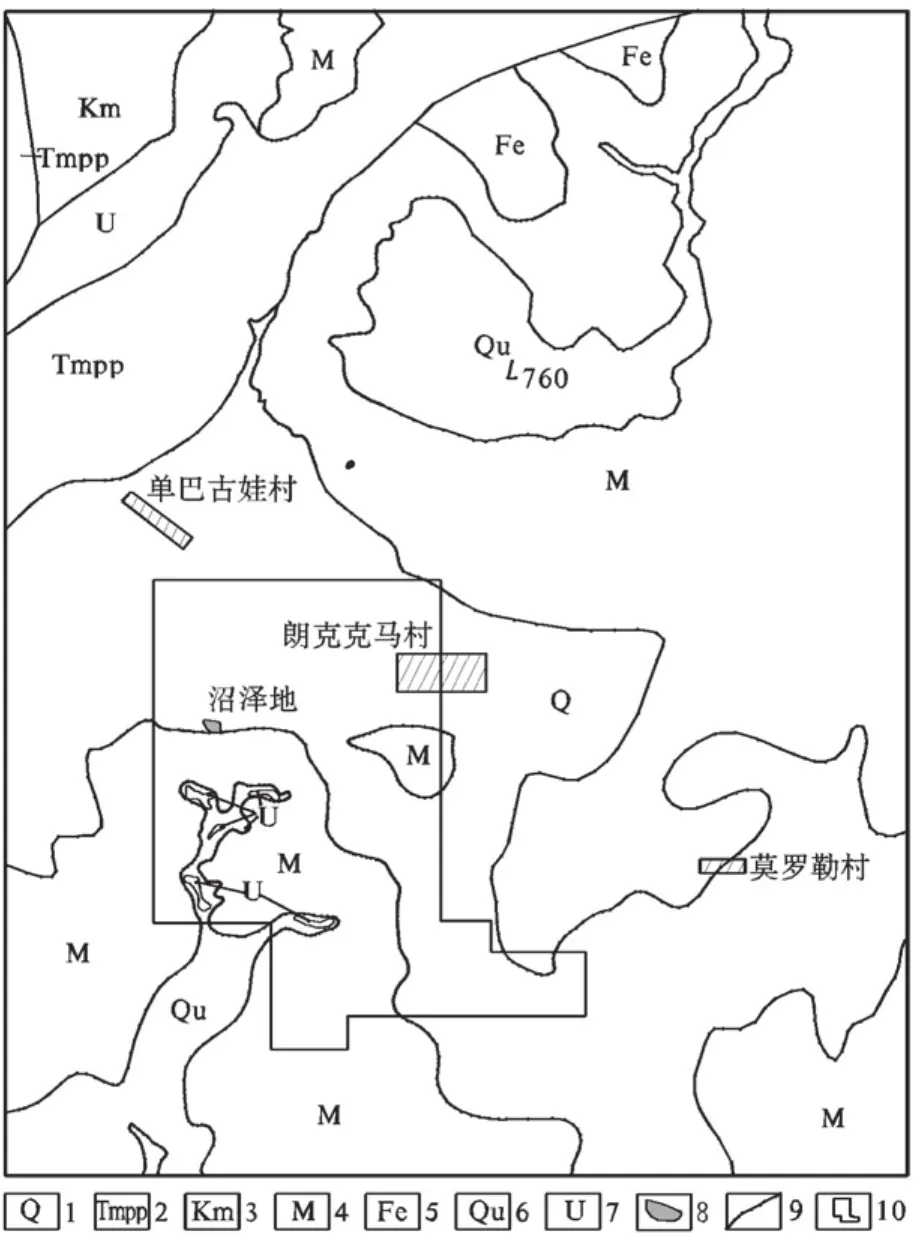

工作区内红土风化壳发育广泛,且发育程度较高,为区内红土型镍矿的主要赋矿层(图2)。工作区内出露的主要地层为:

Q:第四系粘土、腐殖土,主要分布在盆地平原中的低洼地段。

Tmpp:第三系砾岩、砂岩及泥岩。

Km:白垩系页岩与泥屑灰岩互层,夹燧石条带。

M:褐红色含铁质粘土,为超基性岩的风化产物,地表一般含镍0.5%~0.7%,局部地段含镍可达1.0%以上,为矿区镍矿体的上部盖层,也是本次勘查主要对象。主要分布在地形坡度较缓的缓坡、缓丘地段。

Fe:为褐红色、紫红色块状褐铁矿(铁、镍)铁帽,为超基性岩的最终风化产物,厚2~10m,地表一般含镍<0.5%,含铁50%左右,为矿区镍矿体的上部盖层。主要分布在地形坡度较缓的缓坡地段。

Qu:浅灰色、灰绿色碎块状弱风化橄榄岩,大部分地段夹褐红色粘土。主要分布地形坡度较陡地段。

U:灰黑色、浅灰色碎块状、块状橄榄岩。

3 成矿地质条件

3.1 原岩条件

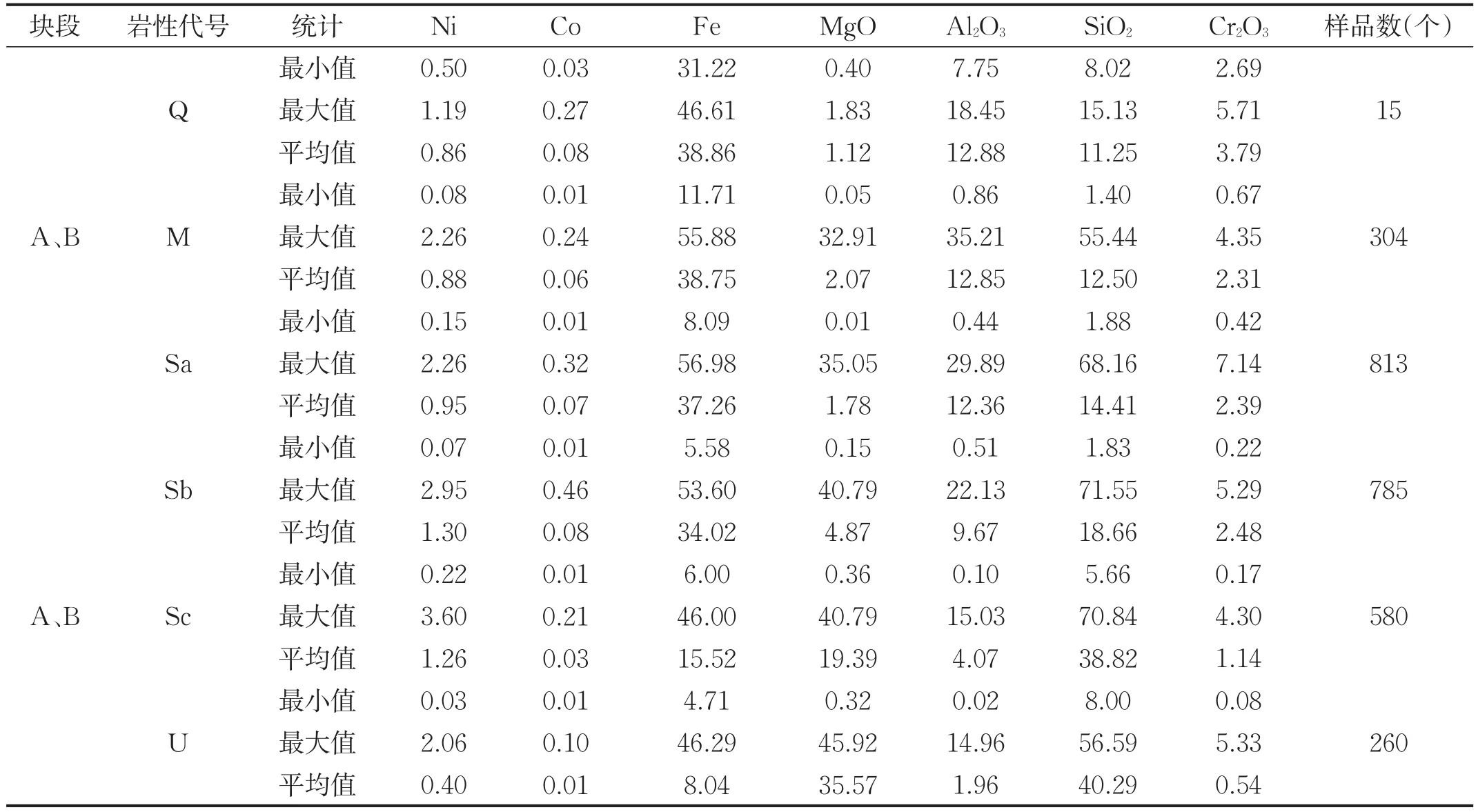

矿区大面积分布的超基性岩,通常都有不同程度的蛇纹石化。在地形相对平缓地段,大部分超基性岩的顶部均不同程度地风化蚀变并发育有褐红色、紫红色粘土,未风化或弱风化的新鲜超基性岩出露于地形较陡的山坡和水系冲沟中。超基性岩体主要由橄榄岩、橄辉岩、辉橄岩组成,矿区超基性岩体各层主要化学特征,详见表1。镍在原生橄榄岩中的含量通常在0.20%~0.30%左右,当超基性风化时,以类质同象混入橄榄石和辉石中的镍转入蛇纹石中,以后蛇纹石又经分解,镍解析出来,进入溶液,从风化壳上部迁到下部,以次生镍矿物和含镍矿物再沉淀下来而形成工业富集。因此,大面积分布的超基性岩体的为区内成矿提供了有力的物质来源保证。

图1 印尼东南苏拉威西北科纳威镍矿区大地构造位置图

图2 印尼东南苏拉威西省北科纳威镍矿区地质图

3.2 气候条件

印度尼西亚苏拉威西岛处于赤道附近,属热带雨林气候,高温、多雨、少风。岛上年均气温约在28℃以上,空气中绝对和相对湿度都很大。受海洋性季风的影响,全年大致可分雨旱2季,岛上年平均降雨量达2000mm左右。有利于植物繁殖和微生物的作用,从而容易形成丰富的有机酸,促进对该区的超基性岩—橄榄岩进行风化、淋滤作用的进行。

3.3 地貌条件

地貌条件不仅决定风化淋滤程度,还决定风化产物的保留和堆积。在坡度较陡的地区,地下水位低,而风化淋滤出的富含镍的酸性溶液容易流失,不易形成红土型镍矿。而山脚地形平坦开阔地,坡度不大,行对容易形成红土型镍矿。北科纳威镍矿区位于印度尼西亚苏拉威西岛的东南支岛中部,东临麻塔拉培海湾。总体为临海山地及丘陵地貌,其中有山间盆地及冲积平原,区内水系发育。其地表水和地下水流动行对较为缓慢,有利于富含镍离子的酸性溶液下渗发生化学反应,富集而形成矿床。

4 矿床成因及找矿标志

4.1 矿床成因

晚白垩纪由于澳大利亚板块向北与太平洋板块俯冲、挤压,以陆—弧剧烈碰撞的方式使区域内岛弧被逆冲推覆到地表,导致在两者的缝合带上形成一系列蛇绿岩带,在地表出现了大面积的基性岩、超基性岩,为矿区镍矿的形成提供了母岩条件。

表1 矿区超基性岩体各层主要化学特征表(单位%)

本区矿床为超基性岩中的含镍硅酸盐矿物经风化—淋滤—沉积形成的地表风化壳矿床,又称硅酸镍矿床。产在第三纪、第四纪或中生代的热带、亚热带超基性岩风化壳中。镍在原生橄榄岩中的含量通常在0.20%~0.30%左右,当超基性风化时,以类质同象混入橄榄石和辉石中的镍转入蛇纹石中,以后蛇纹石又经分解,镍解析出来,进入溶液,从风化壳上部迁到下部,以次生镍矿物和含镍矿物再沉淀下来而形成工业富集。

镍矿体的形成大致可分为2个阶段:

第一阶段:在富含二氧化碳和腐植酸的地下水作用下,介质呈酸性反应,橄榄石等矿物分解,铁、镁、镍进入溶液,硅形成二氧化硅胶体,而铁则形成氧化物后很稳定,保留在原地。

第二阶段:由于风化作用继续发生,介质仍为酸性溶液,更多的镁、镍、硅进入溶液,并随溶液向下渗透到地下水带,由于中和反应,便呈含水硅酸盐沉淀,或镍离子置换铁、镁离子,形成硅酸盐和含镍硅酸盐矿物(如硅镁镍矿、镍铁绿泥石、暗镍蛇纹石、含镍绿高岭石)沉淀,最终镍在红土风化壳中腐岩层的中、下部位富集而形成Ni≥1.0%矿体。

综上对红土型镍矿的成果作用分析,认为北科纳威西省A、B块段红土型镍矿床类型属风化淋积型硅酸镍矿床。

4.2 找矿标志

根据矿床成因和矿床分布规律,总结为以下矿区找矿标志:

(1)大面积的超基性岩分布是红土型镍矿找矿的前提条件。

(2)超基性岩体—橄榄岩、纯橄榄岩经过强烈风化—淋积而形成的红土风化壳是该类矿床最直接、最主要的找矿标志。

(3)有利的地形条件,如高差变化不大的山丘或地形坡度较为平缓的缓坡地段有利于镍矿床的形成。

[1] 何灿,肖述刚,谭木昌.印度尼西亚红土镍矿[J].云南地质, 2008,27(1):20-26

[2] 何灿,杨应平,李国清,等.缅甸达贡山红土型镍矿勘探报告[R].昆明:云南省有色地质局,2005.

[3]程迁群,罗太旭.缅甸达贡山风化壳型硅酸镍矿床[J].云南地质,2009,28(4):420-424.

[4]何灿,彭留伟,周伟家,等.印度尼西亚东南苏拉威西省北科纳威县维维拉诺KE块段红土型镍矿详查报告[R].昆明:云南省有色地质局,2009.

[5]马绍春,郑国龙.缅甸莫苇塘红土型镍矿成矿地质条件[J].云南地质,2009,28(2):166-171.

[6] 徐强,薛卫冲,徐素云等.印度尼西亚红土镍矿的生成及找矿勘探[J].矿产与地质,2009,23(1):73-75.

P588.13

A

1004-5716(2015)02-0090-03

2014-07-13

2014-07-15

财政部2012年国外风险勘查专项资金补助地方项目子项目印度尼西亚东南苏拉威西省北科纳威矿区A、B块段红土型镍矿普查项目(2012WK2)资助。

朱淑桢(1982-),男(汉族),江西彭泽人,工程师,现从事成矿规律与找矿预测工作。