中国区域空间结构的三次转型与重构

2015-12-16程必定

程必定

经济发展进入新常态的一个重要特征,是政府和市场主体要遵循经济发展的客观规律行事,而区域空间结构的转型规律,就是政府和市场主体在区域经济方面必须认识与遵循的客观规律。但是,当前学术界与政府都非常重视经济体制转型、产业结构转型、社会结构转型,却忽视了区域空间结构的转型与重构,更没有深刻认识和科学总结区域空间结构转型的客观规律,这不能不说是一个重要缺陷。实际上,这些领域的转型发展是密切联系、缺一不可的,而区域空间结构的转型与重构更是经济体制、产业结构、社会结构等转型发展的空间实现,具有“接地气”的重要意义。正因如此,本文对此试作探讨,也意在弥补这一缺陷,希望引起学术界与政府的重视。

一、区域空间结构三次转型的规律性及在国外的实现

区域空间结构是区域经济社会活动的空间关系,反映区域在不同的发展阶段,区域中心与腹地经济社会活动的疏密关系、集聚程度的变化。随着工业化、城市化的发展,区域空间结构会由较低层次向较高层次转型,每经过一次转型,区域经济社会发展都会进入一个新的历史阶段,这已成为普遍规律。综观中外区域发展史及长期趋势,区域空间结构会发生三次转型。在先发国家,区域空间结构的三次转型都依次得到了实现。

1.第一次转型:区域经济社会发展以农村为主导向以城市为主导的转型

区域空间结构第一次转型,是区域经济社会发展以农村为主导向以城市为主导的转型,这是一个漫长的演变过程,区域经济社会活动具有由农村向城市聚集的特征。

人类文明史是从农猎社会开始的,并且经历了漫长的农业社会或自然经济时代。尽管城市的历史也很久远,而且城市是区域的经济、政治、文化中心,但在农业社会的自然经济时代,国家或地区的经济社会发展是以农村为主导的,而不是以城市为主导的。到了工业社会以后,由于工业化推进城市化的发展,城市作为区域中心的地位逐渐显现,作用不断增强,区域经济社会发展开始以由农村为主导向以城市为主导的空间结构转型。这是工业化、城市化推动的第一次区域空间结构转型,是所有非城邦国家都会普遍经历的一次最基本、最广泛的区域空间结构转型。根据世界先行国家的历史经验,第一次转型发生的标志是:人口城市化率超过20%,农业或第一产业占国民生产总值的比例低于30%,人均GDP相当于目前低收入偏上国家的水平;转型完成的标志是:人口城市化率超过50%,农业或第一产业占国民生产总值的比例低于10%,人均GDP达到相当于目前中等收入偏下国家的水平。

欧美发达国家大体在工业革命不久的19世纪初期便进入第一次转型。英国是世界工业革命的发源地,工业化带动城市的发展,利物浦、曼彻斯特、伯明翰、考文垂、布里斯托尔等一批工业城市快速崛起,首都伦敦规模更是快速扩展,城市渐渐上升为区域发展的主导因素,改变了农业社会期间以农村为主导的区域空间结构,最先进入区域空间结构的第一次转型,城市化率不断提高。1760年,英国城市化率只有10%,1801年上升到26%,1851年达50%,1900年更上升到75%,人均GDP居当时世界最高水平。首都伦敦在1851年前后人口就达到250万人,恩格斯对此有过生动的描述,他认为,像伦敦这样的城市,就是逛上几个钟头也看不到它的尽头,……250万人聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍。恩格斯的这段描述深刻反映了城市作为区域发展主导因素的巨大力量。

继英国之后,工业化向欧洲、北美洲和日本等发达国家扩展,工业向城市大规模集聚,城市化快速发展。如美国1800年的城市化率只有5%,到1900年,上升到40%;德国、法国等欧洲国家,也与英美相类似;日本是后起的工业化国家,19世纪80年代开始进入工业化,城市化率1945年为27.8%,1980年上升到76.2%。这些国家在19世纪末期以后,也相继进入了区域空间结构的第一次转型。

20世纪下半叶以后,发展中国家工业化开始兴起,工业在城市集聚,大量农村人口向城市转移。1950年,发展中国家的城市化率为16.2%,到2000年,提高到40.0%。城市在区域发展中的主导因素上升,区域空间结构也陆续进入了第一次转型阶段,但从国别看,由于发展中国家的差异很大,区域空间结构进入第一次转型阶段的时序不同,广度与深度也有很大区别。

从以上简要回顾可以看出,工业化发展下的区域经济社会活动,具有向城市集聚的趋势,区域空间结构也就由以农村为主导向以城市为主导的转型。无论是发达国家还是发展中国家,区域空间结构第一次转型的发生时序和程度尽管不同,但这种转型总是要发生的,因而具有规律性。

2.第二次转型:城市化发展由以单个城市为主导向以城市群为主导的转型

区域空间结构的第二次转型,是城市化发展由以单个城市为主导向以城市群为主导的转型,区域经济社会活动具有既向城市群聚集、又在城市群范围辐射的特征。

在区域空间结构的第一次转型中,城市在区域经济社会发展中的地位和作用逐渐上升,城市化进入快速发展阶段。在初始时期,城市化发展是以单个城市为主导的,城市之间的发展关联不大,到了一定程度,特别是随着交通通信的发展和产业规模的扩张,城市之间在发展中逐步有了关联,相邻城市产生了“群合”趋势,形成了城市群。由于城市群对区域发展的影响力比单个城市更大,主导着地区城市化的发展,这样,城市化发展便由以单个城市为主导转变为以城市群为主导,区域空间结构发生第二次转型。根据世界先行国家的历史经验,第二次转型发生的标志是,人口城市化率超过50%,农业或第一产业占国民生产总值的比例在10%以下,与第一次转型完成时期衔接,人均GDP相当于目前中等国家的水平。

1957年,法国地理学家戈特曼根据对美国东北沿海地区城市的考察,首先提出了城市群概念。城市群有群核、群集、群网三大构成要素,群核是城市群的核心城市,群集是城市群的城镇集群与产业集群,群网是城市群的交通网络、信息网络和市场网络,以城市群为主导的区域空间结构转型的显著特征是,以群核、群集、群网为依托,在广度和深度上推进区域一体化发展。群核作为城市群的核心城市,是区域一体化的“龙头”与“灵魂”;群集作为城市群的城镇集群与产业集群,是区域一体化的“躯干”与“载体”;群网作为城市群的交通、信息、市场网络,是区域一体化的“筋脉”与“血液”。群核、群集、群网的联动与融合形成“群合”机制,在广度和深度上推进区域空间结构的转型,因而是比第一次转型更为深刻的空间结构转型。

人口城市化率达到50%作为区域空间结构发生第二次转型的标志,是因为城市化发展到这个程度,城市群具备了形成和发展的条件。城市群是相邻城市的集群,就人口条件而言,当一个地区的人口城市化率超过50%,即城市人口规模超过了农村时,在人口自然增长率相对稳定的情况下,地区城市人口增加的总规模必然会超过农村人口增加的总规模,城市为容纳大规模增长的人口,规模必然会扩大,一些小城镇还会发展为中小城市,这样,城市间的联系会不断扩张,加之通达条件的改善、产业关联的形成、社会文化联系的加深等,相邻城市之间会不同程度地出现“空间连绵”现象,形成相邻城市的集群趋势,城市群也就逐步成长和发展起来,区域城市化发展也就由以单个城市为主导,转向以城市群为主导,区城空间结构就会发生第二次转型。可见,50%的人口城市化率,是一个国家或区域城市化进程和空间结构演变的一个具有标志性的重要拐点。

1950年,发达国家人口城市化率为51.8%,这些国家的区域空间结构率先进入第二次转型,城市群也首先在这些国家出现。目前,在发达国家已出现了五大世界级城市群,即美国东北部大西洋沿岸的波士华城市群、北美地区五大湖城市群、英国中南部的伦敦城市群、欧洲西北部城市群和日本东京城市群。2010年,世界人口城市化率上升到49.9%,已进入第二次转型的拐点,城市群也在更多的国家和地区出现,更多国家的区城空间结构开始进入第二次转型。

3.第三次转型:城市群发展向同城化的转型

区域空间结构的第三次转型,是城市群的发展向同城化的转型,区域经济社会活动具有科学、合理、便捷、高效的综合特征。

在区域空间结构的第二次转型中,城市群已成为地区城市化的主体形态。城市群的发展表现为相邻城市的资源共享程度和功能关联程度的不断提升,相邻城市也就会由空间上的“群散”状况,逐步形成功能上的“群合”趋向,从而使居民在城市间的社会生活如同处在一个城市那样的便捷,形成同城化新格局。相邻城市的同城化是城市群发展的必然趋势,将会从广度和深度上推进城市群地区空间结构的新转型。这样,城市群发展向同城化的转型,就是区域空间结构的第三次转型。无论是成熟的城市群,还是成长的、潜在的城市群,在发展过程中都会走向第三次转型。根据发达国家成熟城市群的发展经验,第三次转型发生的标志是,人口城市化率超过60%,农业或第一产业占国民生产总值的比例在5%以下,通勤人口占总人口的比例超过15%,城市之间的货运量占货运总量的比例超过20%,人均GDP达世界高收入国家的水平。

同城化概念是我国在城市化快速发展中,由学术界、城市规划界、新闻界和政府部门共同提出来的一个具有中国特色的时代概念,具有“约定俗成”的形成过程和“以字释义”的表达特征。这个概念最早出现在深圳市于2006年编写的《深圳2030城市发展规划》中,以后广泛用于相邻城市的发展规划,其含义是,同一区域内两个或更多个相邻城市间,在经济、社会、文化及生态环境等诸多方面功能互补、融为一体,空间结构出现一体化的趋向。城市间的通达性提高,通勤圈扩大,从而使相邻城市间的资源共享和功能互补程度不断提高,人们居住在不同的相邻城市,如同在一个城市工作、生活那样的便捷;产业布局在不同的城市,如同在一个城市那样的节约成本和具有效率。这样,相邻城市间的同城效应得到广泛拓展,形成同城化趋向。而城市群作为相邻城市集群,包容大中小城市与小城镇的协调发展,开始时期,是城市群核心城市与相邻城市的同城化,以后,其他相邻的中小城市和小城镇间也会有不同程度的同城化,这样,就会推进整个城市群空间结构向同城化方向发展,区域空间结构必然发生第三次转型,此时的城市群也就进入成熟阶段。

以同城化为特征的区域空间结构第三次转型,是比第二次转型更为深刻的空间结构转型,其显著特征是,相邻城市之间同城效应的扩展化、基础设施的网络化、产业分工与合作的深度化、公共服务的均等化,城市群地区进入一体化发展新阶段,“极化”的城市化转变为“泛化”的城市化,城乡差距、地区差距、居民收入与生活水平差距都会逐渐消失。显然,这是一种更高层次的区域空间结构,具有必然趋势。

发达国家的城市群大体在20世纪80年代就进入了同城化阶段,城市群地区的空间结构开始发生第三次转型,主要特征是核心城市周边的卫星城发展较快,主城区人口大量向卫星城转移,出现了所谓的“逆城市化”或“郊区化”现象。比如,美国在1990—2000年的10年间,大都市区人口增长率为17.3%,其中,中心市区人口增长率仅为9.6%,而郊区人口增长率高达22.5%,美国的城市郊区都是生态环境好、市政设施完善的卫星城镇,郊区人口的大幅度增长,是大都市区,即城市群地区同城化发展的重要特征。在其他发达国家,也出现同美国类似的景况,区域空间结构普遍进入了第三次转型。

二、中国区域空间结构三次转型的演进及趋势

区域空间结构三次转型的客观规律性,工业革命后在世界范围内已得到体现,但三次转型发生的时间是漫长的。在我国,只是到20世纪50年代后,区域空间结构才发生转型,虽然起步很晚,但发展很快,在短短的60多年间,世界范围三次空间结构的转型都在我国出现,每次转型都释放了巨大的发展能力,推动了中国经济的发展。但是,由于我国地域广阔,区域差异很大,三次转型在我国地区间发生的时序不同,转型的广度与深度也不同,反映了中国经济社会发展的区域差距和不协调性。

1.从全国范围来看区域空间结构三次转型的演进

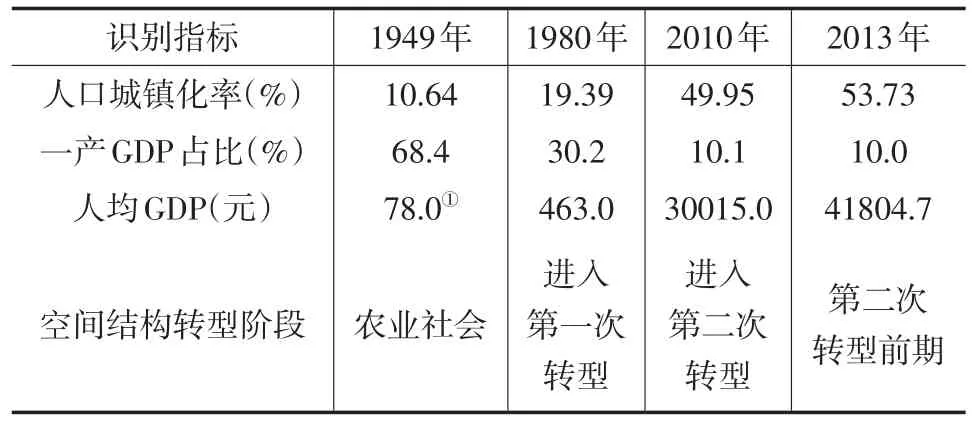

根据区域空间结构三次转型的主要识别标准,将新中国成立以来的区域空间结构三次转型的演进情况列为表1,由表1可见,从全国范围看我国区域空间结构三次转型的演进有以下特征:

表1 1949、1980、2010、2013年中国区域空间结构转型演进简表

第一,1949年新中国成立时,我国第一产业占国民收入的比例高达68.4%,人口城市化率只有10.64%,1950年人均国民收入仅78元,处于最低收入国家水平,区域经济社会发展在总体上尚处于以农村为主导的前工业化阶段,直到1980年,我国人口城市化率缓慢上升到19.39%,第一产业占国民生产总值的比例逐渐下降到30.2%,区域空间结构才开始进入第一次转型,即区域经济社会发展由以农村为主导,开始向以城市为主导的转型,尽管起步比欧美发达国家晚150年以上,但由于改革开放的推动,这期间我国工业化的快速发展带动了城镇化的发展,到2010年,我国人口城市化率上升到49.95%,年均提升超过1个百分点,第一产业占国民生产总值的比例下降到10.1%,年均下降0.67个百分点,但人均GDP只是当时的低收入国家水平。从总体上看,我国经过30年的努力,大体完成了区域空间结构的第一次转型,而发达国家的第一次转型经历了100年左右的漫长时间,全世界第一次转型经历的时间更长,大体要150年以上。

第二,2010年以后,我国区域空间结构进入了第二次转型阶段,即城市化发展由以单个城市为主导向以城市群为主导的转型。这一阶段的起步尽管比欧美发达国家晚50年左右的时间,但由于快速发展的城市化又借助于高速公路、高速铁路的网络沟通,不同等级规模的城市群也快速生成。当前,我国已形成20多个规模不等、成熟程度不同的城市群,如成熟的城市群有长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群、辽中南城市群、山东半岛城市群和海峡西岸城市群等,成长中的城市群主要在中部地区,如河南的中原城市群,湖北的武汉城市群,湖南的长株潭城市群,安徽的江淮城市群,山西的太原城市群,江西的南昌—九江城市群,吉林的长春城市群,黑龙江的哈大齐城市群,云南的滇中城市群,贵州的黔中城市群,广西的北部湾城市群,宁夏的沿黄城市群,新疆的天山北坡城市群,以及跨省区的成渝城市群、关中—天水城市群,呼包鄂榆城市群等,还有一批以省辖市等新兴城市为中心的潜在城市群。这些城市群构成了我国“两横三纵”的城市化格局(“两横”是沿长江、沿陇海线,“三纵”是沿海、沿京哈—京广线、关中—成渝地区),在全国范围推进区域空间结构第二次转型,人均GDP已达到世界中等偏下国家水平。

第三,回顾历史应该承认,当我国的区域空间结构进入第一次转型还未被政府和理论界所自觉认识时,是农民以进城打工的方式,揭开了第一次转型的序幕。因为在20世纪80年代的中国,工业化水平低,城市发展受到控制,是典型的“二元结构”国家。在强调“农业是国民经济基础”的基本国策下,以严格的户籍制度控制农村人口向城市转移,城市化发展缓慢,区域经济社会发展的主导因素是农村,而不是城市。而农村由于受体制约束,农业生产率低,农民收入少,农村经济落后,以致出现了“三农”问题。由安徽农民在1979年率先发起的联产承包经营责任制即“大包干”很快推广到全国,极大地提高了农村生产力,也解放了农民,加之沿海地区率先开放,工业和城市迅速发展,对劳动力有大量的需求,许多青壮年农民就纷纷到沿海地区的城市打工,开始时被视为“盲流”而受到控制,后来逐步放开并受到鼓励,成为中国工业化、城市化的巨大推动力量。由于工业化、城市化的快速发展,从沿海地区到中西部地区,从城市周边地区到偏远的县区,区域经济社会发展普遍开始了由以农村为主导向以城市为主导的空间结构转型。

第四,在工业化、城市化推动下,区域空间结构的第一次转型是第二次转型的基础,第二次转型又是第一次转型的提升。第一次转型推进了城市化的快速发展,各城市与周边的经济联系更为密切,逐步形成以单个城市为中心的不同规模的城市经济圈,城市经济圈的发展又导致城市群的形成,“圈”具有向“群”演变的趋势,所以,第一次转型为第二次转型培育了基础。第一次转型以单个城市为中心,空间结构转型是局域性的,第二次转型以城市群为中心,空间结构转型是广域性的,在第一次转型中还没有涉及的空间结构调整,会在第二次转型中逐渐涉及,所以,第二次转型是第一次转型的提升。不过,我国城市群在总体上尚处于发展初期,中西部地区空间结构的转型尚不太显著。随着城市化在全国各地的发展,中西部地区的城市群也会不断成长,逐步走向成熟,由城市群为主导的区域空间结构转型会在全国范围内不断推进。

2.从四大地区来看区域空间结构三次转型的演进

根据区域空间结构三次转型的主要识别标准,将四大地区在2012年截面区域空间结构的转型程度列为表2,可以看出以下特征:

表2 我国东中西部地区和东北地区区域空间结构转型程度比较(2012年)

第一,由于我国地域辽阔,地区间的差异很大,区域空间结构转型存在着明显的区域差距。基本特征是,我国虽然在总体上完成了区域空间结构的第一次转型,进入第二次转型阶段,但在东、中、西和东北等四大地区,区域空间结构转型的差异很大。按照城镇化率和第一产业占GDP的比例这两个识别标准,到2012年,东、中、西和东北等四大地区的区域空间结构处于不同的转型阶段。其中,东部地区已完成第一、二次转型,进入第三次转型阶段;东北地区已完成第一次转型,进入第二次转型阶段;而中西部地区尚处于区域空间结构的第一次转型之中。可以说,区域空间结构的三次转型在中国大地都同时存在,也说明了中国在区域层面经济发展的差异和差距,必须因地制宜、分类对待、差异化发展。

第二,就东部地区而言,区域空间结构尽管在总体上已进入第三次转型阶段,但城镇化率为61.96%,刚刚达到第三次转型的进入阈值(60%);第一产业占GDP的比例为6.20%,尚未达到第三次转型的进入阈值(5%),人均GDP接近1万美元,与发达国家的差距很大,说明东部地区的区域空间结构只进入第三次转型的前期阶段,城市群发展的同城市化才刚刚开始,与世界级城市群的同城化水平相比,在深度和广度上都有很大差距。

第三,就东北地区而言,区域空间结构尽管在总体上已进入第二次转型阶段,但第一产业占GDP的比例为11.26%,尚未达到第二次转型完成期的阈值(10%),不过,城镇化率较高,为59.56%,已接近第三次转型的进入阈值(60%),但人均GDP为7000美元,刚达中等国家水平,说明东北地区的区域空间结构已处于第二次转型的中期阶段,正在迈向第二次转型的后期阶段。

第四,就中西部地区而言,区域空间结构尽管在总体上都处于第一次转型阶段,城镇化率分别只有46.08%和44.74%,农业占国民生产总值的比例分别是12.06%和12.58%,都大大超过第一次转型的进入阈值,而人均GDP都刚过5000美元,只相当于中等偏下国家水平,但转型的程度是不同的,如中部地区的城镇化率高于西部地区1.34个百分点,第一产业占GDP的比例低于西部地区0.52个百分点,说明中部地区在总体上已进入第一次转型的后期阶段,西部地区在总体上尚处于第一次转型的中期阶段,差距也较明显。

3.从分省区来看区域空间结构三次转型的演进

进一步分省区看,我国区域空间结构三次转型在省区间的差异更大。根据区域空间结构三次转型的主要识别标准,将我国大陆境内31个省、直辖市、自治区在2012年截面区域空间结构的转型程度列为表3,可以看出以下特征:

第一,我国31个省、直辖市、自治区的区域空间结构转型程度差异很大,共跨八个阶梯,根据成熟程度依次为:区域空间结构转型处于领先程度的第一梯队是进入第三次转型的中期阶段,为沪京津3个直辖市;第二梯队是进入第三次转型的前期阶段,为粤浙苏3个沿海最发达省;第三梯队是进入第二次转型的后期阶段,为辽闽鲁3个沿海发达省;内蒙古自治区虽然地广人稀,但人口分布相对集中,城镇化水平高,第一产业占国民生产总值的比例在10%以下,人均GDP接近浙江省水平,加快了区域空间结构转型,空间结构进入第二次转型的中期阶段,成为全国唯一的第四梯队;第五梯队是进入第二次转型的前期阶段,为渝黑吉鄂琼晋宁陕等8省区,数量最多,处于全国的总体水平;第六梯队是进入第一次转型的后期阶段,为赣青冀湘等4省;第七梯队是进入第一次转型的中期阶段,数量其次,为皖新桂川豫等5省区;第八梯队是进入第一次转型的前期阶段,为滇甘黔藏等4省区。八个阶梯的区域空间结构不仅反映了各省区的地域差异,更反映了中国经济发展的区域差距,其中,处于第二次转型前期阶段和第一次转型后期阶段的省区最多,共12个省、直辖市、自治区,这就决定了中国当前的区域空间结构在总体上处于第二次转型的前期阶段。

第二,从东部地区10省市看,区域空间结构转型的程度也存在着差异与差距。全国空间结构跨八个阶梯,东部地区10省市的空间结构跨四个阶梯,分别是第一梯队的沪京津、第二梯队的粤浙苏、第三梯队的闽鲁琼、第六梯队的冀,中间跳过了四、五阶梯,说明东部地区空间结构的转型程度差距很大。在区域空间结构转型程度较高的省区,其内部也存在很大差距,如浙江的西南部、江苏的北部、山东的西南部、广东的北部等地区,尚处于第二次转型的前期阶段。

第三,从东北部地区3省看,辽宁处于第二次转型的后期阶段,黑龙江、吉林处于第二次转型的前期阶段,区域空间结构的转型程度虽有差距,但差距不大,均处于区域空间结构的第二次转型阶段,即以城市群为主导的发展阶段,说明东北地区经济发展的区域协调性较好,城市群处于较快发展阶段。

第四,从中部地区6省看,区域空间结构转型程度领先的是湖北、山西,处于第二次转型的前期阶段,江西、湖南处于第一次转型的后期阶段,安徽、河南处于第一次转型的中期阶段。6省虽跨三个梯阶,但比较接近,说明中部地区6省作为一个地域块板,有较多的共性。

第五,从西部地区12省(市)区看,区域空间结构总体上虽处于较低层次,但跨了四个阶梯,区域空间结构转型程度的省(市、区)差异明显,差距较大。比如,内蒙古、重庆已进入第二次转型的中前期阶段,不仅优于中部地区,内蒙古还优于东部地区的山东、海南、河北,而新桂川3省区尚处于第一次转型的中期阶段。滇甘黔藏等4省区刚进入第一次转型的前期阶段,区域空间结构处于全国最低层次。因此,西部地区推进区域空间结构转型的难度较大,应因地制宜、区别对待,根据各省(市、区)的实际逐步推进。

表3 我国31个省、直辖市、自治区区域空间结构转型程度比较(2012年)

三、走新型城镇化道路,推进区域空间结构的转型重构

从区域空间结构三次转型的进程看,工业化推进下的城镇化,是贯穿于空间结构每一次转型的主线,而一个国家或地区城镇化的发展程度,又取决于所选择的城镇化发展道路。加快我国区域空间结构转型的进程,必须从地域广、人口多、区域差异大的国情出发,走中国特色的新型城镇化道路。

对世界城镇化发展史的分析可以发现,城镇化发展道路可以分为两种类型:一是人口转移型的城镇化道路,即农村人口向城镇转移,只有到城镇才能实现“人的城镇化”,核心标志是人口城镇化率的提高,这是自工业革命以来人类所走过的城市化道路,可称之为传统城镇化道路;二是结构转换型的城镇化道路。即农村地区的产业结构、就业结构、布局结构和社会、文化结构向城镇化转型,农村人口的生产方式与生活方式能达到城镇水平,农村人口不向城镇转移也能就近就地实现“人的城镇化”,核心标志是区域“城市性”程度的提升。相对于人口转移型的传统城镇化道路,结构转换型的城市化是新型城镇化道路的一个主要新特征。

区域有城镇和乡村两大空间载体,如果说乡村具有“乡村性”,城镇具有“城市性”,那么,所谓区域的“城市性”,就是指一个区域的经济、社会、文化、制度等非自然景观的结构方面,已具有城市社会的特征,特别是区域内的农村地区,受城市工业文明的辐射,落后的“乡村性”逐渐淡化,农民不需要向城市转移,也可以在生产方式和生活方式上逐步实现城镇化。显然,这是结构转换型的城镇化,核心标志就不是人口城镇化率,而是区域“城市性”。不过,区域“城市性”与人口城镇化率有着内在的联系,人口城镇化率的提高也包含着区域“城市性”程度的提升,区域“城市性”程度的提升也包含着人口城镇化率的提高。世界城市化的实践表明,当人口城镇化率达到50%时,区域“城市性”的提升更为明显,意味着结构转换型城镇化渐渐居于主体地位,而这正是区域空间结构进入第二次转型的“拐点”。

2013年我国人口城镇化率为53.7%,刚刚超过这个“拐点”,区域空间结构在总体上进入第二转型。为推进我国区域空间结构的转型与重构,我国的城镇化发展道路必须转型。一方面,鉴于我国尚有数以亿计的农村人口要向城镇转移,人口转移型的人口城镇化在一个较长时期还必须持续推进;另一方面,鉴于城市面临着资源、环境和承载能力的限制,乡村面临着长期未能解决的“三农”问题,全国又面临着城乡差距、区域差距逐渐扩大的问题,在继续推进人口转移型城镇化的同时,还要开拓结构转换型的城镇化发展新道路,为农村人口就近就地城镇化创造条件。这样,符合中国国情的新型城镇化道路,应该是人口转移与结构转换并行的新型城镇化道路,这是在新时期对中国城镇化发展道路的创新。

创新中国城镇化发展道路,走人口转移和结构转换并行的新型城镇化道路,可以加快区域空间结构三次转型的进程。新型城镇化发展道路的关键,是在人口转移型城镇化的过程中,更加突出推进结构转换型的城镇化,更加强调提升区域的“城市性”,从城镇和农村两个方面,推进区域空间结构的三次转型。就区域空间结构的第一次转型而言,由于新型城镇化道路更加突出结构转型,既会促进城市发展方式的转变和城市发展品质的提升,增强城市对农村的辐射力,又会推进农村经济结构、社会结构、布局结构和文化结构等的城市化转型,逐步淡化“乡村性”,从而会加快区域经济社会发展由以农村为主导向以城市为主导的第一次转型,推进区域城市化的健康发展。就区域空间结构的第二次转型而言,由于新型城镇化道路更加突出结构转型,既会促进相邻城市之间的空间联系和城市集群,增强城市对区域的带动力,又会在更大范围推进农村的城市化转型,逐步提升区域的“城市性”,从而会加快城市化发展由以单个城市为主导向以城市群为主导的第二次转型。就区域空间结构的第三次转型而言,也由于新型城镇化道路更加突出结构转型,既会不断优化城市群的空间结构,增强城市之间的“群合”趋向,又会推进城市群地区一体化的发展,在广度与深度上提升区域的“城市性”,从而会加快城市群地区同城化发展的第三次转型。因此,加快我国区域空间结构的三次转型,归根到底是要创新城镇化发展道路,无论是东部发达地区还是中西部及东北地区,在继续推进人口转移型城镇化的同时,要更加注重推进结构转换型的城镇化,因地制宜,分类推进,从区域实际出发创新城镇化发展道路,加快区域空间结构的转型与重构进程。

注释

①为1950年的人均国民收入。

[1]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1979:303.

[2][日]安场保杏,等编,连湘,译.高速增长[M].北京:三联书店出版社,1997:36.

[3]焦张义,孙久文.我国城市同城化的模式研究与制度设计[J].现代城市研究,2011,(6).

[4]姚士谋,朱英明,陈振光.中国城市群[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2000.

[5]程必定.论结构转换型的城市化道路[J].中国工业经济,2005,(5).

[6]李山勇.美国的城市化进程与现代城市规划联系的解读[J].城市问题,2007,(4).

[7]张京祥,罗震东,何建颐.体制转型与中国城市空间重构[M].南京:东南大学出版社,2007.

[8]肖金成,高国力.中国空间结构调整思路[M].北京:经济科学出版社,2008.

[9]孙久文,等.走向2020年的我国城乡协调发展战略[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[10]程必定.区域的“城市性”及中国新型城市化道路[J].浙江社会科学,2012,(1).