八路军战士的抗战阅读

——读《高鲁日记》

2015-12-16储建中

储建中

八路军战士的抗战阅读

——读《高鲁日记》

储建中

最近,在纪念中国人民抗日战争胜利70周年暨世界反法西斯战争胜利70周年的活动中,一张照片给我留下了深刻的印象。它呈现的是1940年的英国伦敦西部肯辛顿区荷兰屋图书馆,虽然当时建筑已被炸毁,但仍有三个人在书架挑选和阅读自己喜欢的书籍。有评论说:在人类文明正遭受最严重威胁的时刻,英国人以静静的阅读表达了对文化的热爱和对暴政的蔑视。敬佩之余,也让我想起了70多年前的抗日战争,以及在前线浴血奋战的八路军将士。他们中的许多人同样是在战火纷飞枪林弹雨中阅读,在生死存亡的岁月里不但没有扔掉书本,反而凸显了中华民族抗日战士高贵的精神气质。高鲁就是其中的一位。

高鲁是谁?高鲁是一名抗日老战士,生于1921年,逝于1989年。离休前在内蒙古煤炭厅工作。高鲁原名王铿铎,满族,湖北武汉人,1936年8月在武汉参加抗日救亡运动,1937年6月到山西参加牺盟会决死队,1938年到延安鲁艺学习并任文学系秘书,1940年到120师政治部战斗剧社、战斗报社工作。此后一直转战于晋绥边区直至抗战胜利。他是冼星海的学生,1939年延安演出《黄河大合唱》时,他是领唱人,毛泽东、王明、邓发等曾亲耳聆听了他的歌唱。他的许多战友和同学后来都成为了中国

著名的文化精英,比如杨朔、柯蓝、莫耶、马峰、孙谦、蔡其矫等等。

高鲁既是一名英勇无畏的抗日战士,更是一位手不释卷的知识分子。2004年内蒙古大学出版社出版的《高鲁日记》充分展示了这一点。在已出版的70万字的日记中,他记录了自己在抗战中的点点滴滴,有奋勇杀敌的场景,有采访抗日将士事迹的过程,有晋绥边区搞减租反霸和土改的调研与实施,底色却是读书与思考。顺着日记的线索,我们可以真实地体察和认知一位老八路在抗战炮火连天时是怎样阅读的,它的广度和深度是怎样的,它的精神境界和思想情怀是怎样的……

关于高鲁的阅读我是在他的日记中获取的,主要有:《在延安鲁艺日记》《在华北联合大学日记》《在120师战斗剧社日记》等。从阅读内容大体可分为两类,一类是马克思主义、政治理论、时事政策等等,一类是文学艺术。

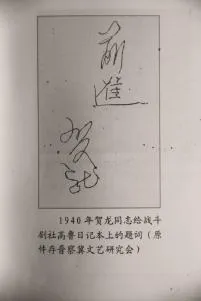

1940年贺龙给战斗剧社高鲁日记本上的题词

1939年7月19日,高鲁已由延安东渡黄河到了华北联合大学,在山西的晋西,随军晓行夜宿,一边上军事课,一边读书,他写道:“读《联共党史》。许多问题看不懂,名词记不住,弄不清。字都认得,就是不知道其中是什么意思,前后连贯不起来。这是由于我文化低、又缺乏起码的政治常识。读一段,得来回看,前后想,才稍能明白点。读到后头,还要翻翻前面,进度很慢。初读,不可能把所有的段落都记个大概。有时自认为懂了,到后面还是很陌生。”

1940年1月,高鲁从华北联合大学离开后,被派到了120师战斗剧社。在这里,他同样在战斗和工作的间隙,挤时间进行政治书籍和报刊的阅读。比如1941年5月14日的日记,记述的是“《读徐一新同志关于非党干部中的几个问题》、王鹤寿同志《目前干部政策中的几个问题》做了摘录”。5月17日,“读温济泽《工作中一个重要的缺点:手工业的工作方式》做了摘录”。

高鲁在120师战斗剧社时,还兼记者,1941年9月14日,他记录了部队生活采访所得,“一是我部队教育的办法是学习讨论。每天出发时,教育干事便发布两个讲过的题目,行军中再讨论复习。行军时把战士分为若干学习小组,每组二三人,学习讨论十分方便,形式也很灵活。部队多在清晨出发,天气凉爽,战士们精力旺盛,讨论得很激烈,边走边谈。二是学文化主要是识字。每班发一个字条,上边写着两个生字,相互传阅,或利用休息时间识字。每到宿营地,教育干事就到各班检查,这样在行军中,教育工作就展开了。”阅读与学习,仅仅是为了满足自己的精神需求,这当然是可赞美的,问题是八路军战士的普遍学习,更是一种整体革命精神的展示与弘扬。行军的过程凝露披霜,艰难困苦,但在途中,战士互教互学,其意义与坚韧可感可佩也。

1942年,高鲁到了120师战斗报社工作,除了在前线采访八路军将士的战斗与工作,还参与了张闻天组织的晋西北农村工作的调查研究,在任务十分繁重和流动性十分强的情况下,仍然手不释卷,一有时间便开始阅读。3月23日的日记写道:“读《论共产党员的修养》,这里有不少供我在生活中观察人的理论,同样也是我怎样朝这条路走去的指南,我要仔仔细细地研究这本书。”4月25日,高鲁在日记中说:“下午在会上听说野战部队关于反主观主义、教条主义、宗派主义运动周,原决定5月1日至7日,现因会未结束改到21至27日止……我准备在会议完毕,到河西去一趟,把《抗战日报》和《解放日报》上重要文章的目录抄一份,准备空闲时做些笔记,以后要用时便于翻阅。要多读关于调查研究的文章,也要读反主观主义的文章。”高鲁对于学习和阅读,是有着强烈的愿望和浓厚的兴趣的,另一方面也说明了他一丝不苟的态度。想想看,在一个遍地硝烟的战场,能有这样的热情来学习阅读,需要怎样的耐力和坚毅?

高鲁一生都是一个文学艺术爱好者,1938年年底到延安鲁艺后,一边在文学系读书,一边又兼任文学系秘书。所以,在日记中除了关于马列主义、政治理论、时事政策的学习,就是大量地阅读中外文学作品和新闻作品了。1938年12月9日,他在日记中写道:“……在鲁艺文学系学习中,我知道几点:一是要用唯物主义的观点看问题、观察生活;二是要批判古典主义的作品,选择好作家的作品来读,吸收好的东西,与好的作家谈话,要学习高尔基、契诃夫、莎士比亚、巴尔扎克、狄更斯;三是要大胆写自己熟悉的、喜欢的、热爱的东西,写时代的、典型的东西。”1939年3月12日,写道:“由穆青同志介绍参加了中国抗日新闻记者协会。每星期日都学习讨论。今天的讨论题是新闻的本质,什么是抗战新闻?抗战新闻与平时的新闻有何区别?抗战新闻应具备哪些条件?抗战新闻的使命是什么?”此后,直至4月2日的日记,他都在讨论和思考抗战新闻的写作与报道,提出了抗战的民族战争怎样与马列主义、三民主义结合?抗战新闻应如何观察政治问题、分析政治问题?等等。1939年7月,高鲁东渡黄河到华北联合大学,行军途中仍不忘读书,7月14日的日记记述:“……和沃渣在路上谈心。读《外国作家研究》。”7月28日,“读屠格涅夫的《猎人笔记》。”8月7日,记有“读《穷人》,磨干粮。”说明一边读书,一边为行军作准备。8月8日,他又记有“团部决定我仍留在设营队。读《苏联作家七人集》。大多数同志都带着三两本书。行军中,互相借阅,这就成了流动阅览室了。有厚点的书,如《猎人笔记》,就拆开成了上下册,这样一本书同时两人都能看。”这个记录很重要,它从一个侧面可以看到八路军战士在战场的间隙和行军途中是怎样热爱读书,并渴求知识的。

离开华北联合大学后,高鲁在1940年到1945年抗战胜利期间,不管是在120师战斗剧社还是报社,不管是在山西河曲县抗联,还是在中共晋绥分局党校,都以一个革命者的姿态自觉要求阅读,大量的日记也都记述了读书生活,限于篇幅,我们不再展开。