加强绿色港口建设研究*

2015-12-14周家海

周家海

(交通运输部水运科学研究院,北京 100088)

加强绿色港口建设研究*

周家海

(交通运输部水运科学研究院,北京 100088)

交通运输体系是国家节能减排和应对气候变化的重点领域之一。港口作为交通运输体系的重要组成部分,其各生产环节均存在一定的污染物排放,加剧了港口和周边地区的空气污染。相比于西方发达国家,我国绿色港口建设处于起步阶段,绿色港口政策尚不能够得到全面执行,既与区域经济发展不平衡有关,也与绿色港口理念尚未普及有关。文章通过分析我国港口主要污染源,探寻主要污染成因及环节,结合国内外在绿色港口建设方面的差异及差距,寻找自身不足,借鉴先进经验,针对现状和薄弱环节提出加强绿色港口建设的重要环节和“十三五”时期应采取的对策和建议。

港口;绿色;创新;建设;对策

交通运输体系是以运输线路为主线,将运载工具、港口、车站道路设施、航道等硬要素,以及运输组织、管理和协调系统等软要素贯穿而成的系统[1],是国家节能减排和应对气候变化的重点领域之一。2014年,全国交通运输系统货物运输总量439亿吨,规模以上港口完成货物吞吐量111.6亿吨,集装箱吞吐量20 093万标准箱。党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局,坚持绿色发展。中国各级行政部门先后发布《大气污染行动计划》、《水污染防治行动计划》和《加快推进绿色循环低碳交通运输发展指导意见》,从污染源控制、清洁能源使用、落后生产工艺淘汰、产业转型升级和全方位监管多层次对港口生产企业提出要求,加强船舶港口污染控制,增强港口码头污染防治能力,进而推进资源节约型、环境友好型交通运输行业建设,实现交通运输绿色发展、循环发展、低碳发展。加强绿色港口建设既是趋势发展要求,也是中国生态文明建设的迫切需求,更是港口实现循环低碳发展的必由之路。

一、港口主要环境污染源

港口作为交通运输体系的重要组成部分,是国家重要基础设施和综合交通运输体系重要枢纽,承担着船舶靠港、货物装卸、货物转运、货物堆存、货物疏运等生产功能,其各生产环节均存在一定的污染物排放,导致港口的环境污染源众多,加剧了港口和周边地区的空气污染。中国很多城市因港而建,因港而兴,港口及周边地区的空气污染加剧,严重影响社会和谐和生态文明建设。

港口污染源按组成形态可以分为固态、液态和大气污染三种形态,大气污染因危害范围广、持续性强、不可控因素多,成为最为主要的污染源。大气污染则主要是燃油设备排放的废气,重点是港口流动机械和靠港船舶的污染排放物、生产粉尘和流动机械和运输车辆通行带起的二次扬尘等。流动机械和船舶柴油机排放污染物主要是烟尘、VOCS(挥发性物质)、NOx(氮氧化物)、SOx(酸性物质),其中以NOx、SOx的排放量最为突出[2],如下页图1所示。

根据国际环保组织自然资源保护协会2014年10月(NRDC)发布《船舶港口空气污染防治白皮书》,船用燃料油的含硫量是车用柴油的100至3 500倍(详见图1),一艘中型到大型集装箱船使用含硫量为35 000ppm(3.5%)的船用燃料油,并以最大功率的

70%行驶时,则其一天排放的PM2.5总量最多相当于我国50万辆国IV货车同一天的排放量。

图1 中国车用柴油、非道路机械用柴油及国际海事组织关于远洋船的燃油含硫量标准对比

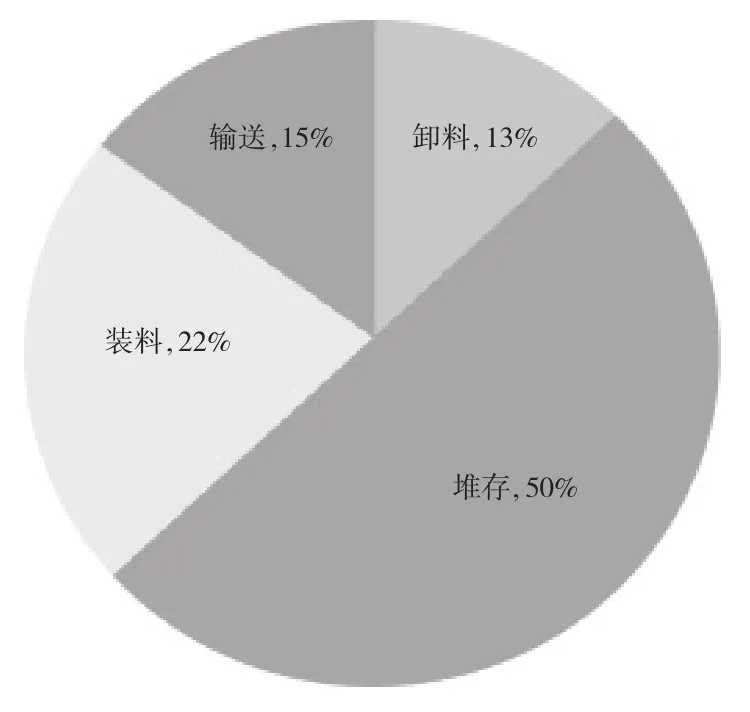

生产粉尘是指货物装卸、转场和储运过程中产生的粉尘飘逸,是构成港口或物流企业周边地区空气中粉尘污染的主体。据2012年宁波市环保局数据显示,煤尘是宁波市PM2.5第一大生成源,其直接排放对PM2.5的影响达14.37%,而空气中的煤尘与宁波港煤炭散货污染有直接的关系。通过对沿海各主要煤炭专业港口煤尘污染源排污负荷检测调查,煤炭储运主要尘源来自物料堆存、装料、运输等环节,各生产过程起尘量占煤尘总发生量的分布比例如图2所示。大宗干散货占据港口吞吐量的主导地位,其装卸、储运、疏港模式,对港口生产效率、能耗、环境和水陆运输体系具有举足轻重的影响,流动机械和运输车辆产生的二次扬尘也成为影响港口环境的重要影响因素之一。

图2 港口煤炭装卸储运环节起尘量分布比例

二、国内外绿色港口建设特点及差别

欧美发达国家经过长达数十年的励精图治,形成了完善的控制和评级体系,制定了严格的应对措施来防治船舶和港口的空气污染。如“国际海事组织”(IMO)设立波罗的海、欧洲北海、北美和美国加勒比海4个排放控制区(ECA),通过SOx或NOx的限值排放,致力于解决船舶造成的区域性空气污染问题。北美大湖区及圣劳伦斯道相关的航空公司、港口和码头经营者通过成立了绿色港航协会,发起绿色港航成员认证以促进绿色运输。荷兰港务局甚至拟定未来15年的计划,全面采用电动集装箱调度车辆、使用风力再生能源发电。欧洲大型港口勒哈弗、不莱梅、汉堡、安特卫普、阿姆斯特丹及鹿特丹和亚洲的新加坡等港口采纳国际港口协会(IAPH)的低港口费奖励最清洁船舶措施[3]。美国洛杉矶、长滩两港联合实施的“圣佩罗湾洁净空气行动计划”、荷兰鹿特丹港实施的“里吉蒙地区空气质量行动项目”、澳大利亚悉尼港实施“绿色港口指南”等。这些措施很大地改进了港口环境质量,提高了港口绿色度,使得西方国家在绿色港口建设上走在了前列。

在国内,交通运输部通过财政专项资金推动集装箱港口RTG“油改电”示范工程建设,编制节能减排产品推广目录促进节能产品应用,推广天然气装

备在交通运输领域的应用,在港口开展靠泊船舶配套岸电设施等方式推动绿色港口建设,尝试建立船舶碳污染排放控制区等政策措施,促进了绿色港口建设。近年来,国内很多沿海港口也自主加入到绿色港口建设中来。上海港于2005年初在中国率先开展绿色港口建设规划方面的研究,2015年上海港制定了《上海绿色港口三年行动计划(2015—2017)》,通过建设岸电设施、集装箱码头节能减排综合技术应用试点、大宗干散货码头及堆场扬尘污染防治等71项措施进行节能减排,打造绿色港口。天津港通过制定《天津港建设绿色低碳实施方案》,采用“三三四五六”管理模式,在管理、规划、技术、绿色低碳运输体系、清洁能源应用等方面开展港口生产建设。国内其它沿海港口,如厦门港、秦皇岛港、青岛港、营口港、连云港港等也通过建设集装箱自动化码头、建立粉尘控制体系、进行节能技术改造等措施,建立适合自身发展需求的绿色港口生产模式,推进绿色港口建设。

发达国家对绿色港口的研究和建设已经在制度、政策、法规、环保措施和评级体系等方面取得了丰硕的理论和实践成果。在制度建设方面,建立完善的绿色港口政策和管理条例,并进行积极引导和政策激励。在港口规划设计阶段推广绿色理念,加强基础设施建设和绿色生产系统建设。在港口运行阶段实行绿色管理,倡导优先使用先进的环保技术与生态技术,减少资源消耗和环境污染。相比于西方发达国家,中国绿色港口建设尚处于起步阶段,绿色港口政策尚不能得到全面执行,既与区域经济发展不平衡有关,也与绿色港口理念尚未普及有关。

三、加强绿色港口建设的重要环节及对策建议

交通运输部作为行业主管部门通过专项资金和完善上位法规体系的方式有效地促进了绿色港口建设和港口环保意识,并取得了一定的成果。但是,在绿色港口全面推进过程中也存在一些制约绿色港口建设的薄弱环节,具体表现为:基础研究不足,绿色生态技术瓶颈的攻关力度不够,绿色生产装备和系统技术创新能力弱;交通运输系统结构先天不足,规划落后,缺乏创新意识;港口规划、建设和生产运行阶段的绿色评价指标不完善,港口环境管理体系尚待普及等。对此,笔者建议如下:

(一)加强技术创新,促进高效洁净生产装备研发和低碳绿色生产系统建设

当前,中国仍处于工业化进程中,与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强,自主创新能力弱,关键核心技术与高端装备对外依存度高,以企业为主体的制造业创新体系不完善。特别是在交通运输领域,主要运输装备及核心技术水平与世界先进水平存在较大差距,在交通运输安全保障、资源节约与环境保护等方面,关键技术的重大突破与广泛应用整体落后于国外行业。港口现有储运模式存在系统能耗较高、运行管理盲点较多、信息孤岛现象严重、智能化水平较低、故障诊断和应急处理不及时、维护巡检等手段落后等一系列影响生产效率提高和产业转型升级的问题和难题。

建设绿色港口,则需要利用技术创新,通过技术装备转型升级促进高效洁净生产系统建设和装备研发,从而在装备升级、系统优化、流程创新、突破传统生产工艺等方面实现港口转型升级。通过在交通运输基础领域的研究投入,加强技术创新,为建设合理、经济、环保、安全、可靠的生产储运模式,改善或改变传统生产作业方式,实现港口生产特别是大宗散货生产作业技术水平的有效提升。具体来说,则需要通过对洁净能源利用、大气污染物排放控制区建设、设备降尘无尘生产技术、散货堆场智能识别自动化堆取和立体化监管技术、无人自动化装卸堆码技术、大型设备远程监管技术、生产系统健康监测技术、靠港船舶绿色供电和流动机械尾气控制技术等领域开展创新研究,提升系统及装备生产效率,降低港口生产能耗,促进绿色港口建设。

(二)交通运输系统结构的优化和创新

发展多式联运是推进综合交通运输系统结构优化和组织创新的主要路径。从欧美国家交通运输发展的实践经验看,均高度重视发展多式联运。2011年欧盟出台的新十年运输政策白皮书《迈向统一欧洲的运输发展之路:构建更有竞争力、更高能效的运输系统》,提出了绿色低碳发展目标,强调通过发展多式联运把更多公路货运转向铁路和水运,并提出2030年前转移30%、2050年前转移50%的具体目标。围绕上述目标,欧盟相继推出一系列促进多式联运发展的行动计划。美国以1991年底颁布“冰茶法案”(ISTEA)为标志,强化了以多式联运为主导

的发展目标,提出“建设高效、环保的国家多式联运系统,以提升美国的国际竞争力,同时以高能效的方式提供运输服务”。据悉美国正在开展依托内河促进滚装运输发展的公水快速通道研究(如M-55 Marine Highway Corridor,旨在创新密西西比河和伊利诺伊河的滚装联运模式),拟进一步发挥水运低碳节能的良好社会效益。

国内外研究亦表明,交通运输系统结构优化的节能减排效益最佳、潜力最大。以欧盟推行组合运输(强调发挥铁路和水运的主干道运输作用)为例,通过把公路货运转向铁路和水运,仅2011年即减少CO2排放762万吨、NOX排放93万吨、颗粒物排放1 150吨。美国通过发展水陆联运,可降低运输成本1/4、减少CO2排放40%。中国的相关监测和研究表明,公路大宗物资运输如转移千吨公里至铁路,可节能1/15~1/11;转移至海运可节能1/16~1/12;转移至内河运输可节能1/19~1/11。铁路、公路、水路、民航、管道五种运输方式,每种运输方式各具不同的技术经济特征,当前中国水路、铁路、公路和民航的综合单位能耗的比值分别是1 ∶ 1.1 ∶ 9.3∶41.2。因此,建设绿色低碳交通运输体系,应充分发挥各种运输方式的比较优势,加强多式联运运输体系建设,做到“宜水则水、宜路则路”,特别是要大力发展水路和铁路运输,加快提升水运和铁路在综合交通运输体系中的地位,尤其是在大宗物资运输中充分发挥水运节能环保方面的独到优势。

(三)建立行之有效的绿色港口评价指标体系

中国目前仍处于绿色港口的建设起步阶段,由于很多绿色指标尚未能量化,以及绿色港口评价指标体系的欠缺,导致港口的日常生产和生活行为缺乏有效的环境监督,社会绿色环保行为的热情不高;相关企业及管理部门针对如何建设绿色港口缺少一个明确的体系来指导绿色港口的建设发展;多数企业和员工对绿色港口建设发展的内涵认识还不够清晰,所做的努力多集中在如何提高经济效益与减少货种排放量,对维护生物多样性,降低噪声污染,港口发展规划等方面的考虑还不够。因此,建立总体上全面、客观、可靠的绿色港口评价指标体系,实现港口发展和环境保护的和谐共存显得尤为重要。

发展绿色港口,建立科学合理的绿色港口评价指标体系,需要熟悉绿色发展的相关理论,针对国内外代表性港口开展专门研究,主要包括可持续发展理论、绿色经济学理论、绿色港口的概念和内涵、绿色港口的价值等。要加强对国家政策的解读,以可持续发展为基础,以生态学为导向,协调港口区域经济发展与环境资源保护之间的相互关系。同时注重公众参与,系统、科学地选择评价指标,并开展评价指标的定量化研究。要根据中国港口实际情况及评价指标的特点,尝试把一些新理论、新方法引入到评价指标体系中,最终选择具有实用性和可操作性的评价模型。建立绿色港口评价体系还要以“绿色优先、预防为主、综合治理”为指导,提高港口环保理念,把绿色思想纳入到日常生产和对未来码头的设计和建设之中,创新港口发展模式,创造绿色港口的建设范式。

(四)“十三五”期推进绿色港口建设的对策及建议

1.修订、完善行业环保规章制度,推动各省及主要港口编制交通环保专项规划

随着国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》等指导性文件的出台以及《中华人民共和国环境保护法》的修订,对环境保护工作提出了更高的要求。“十二五”期,交通运输部首次发布了环境保护规划,明确了环保发展目标、发展思路、重点任务并安排了环保试点项目,对交通行业绿色发展起到了较好的推动和引领作用。然而,作为行业引领性规划,此规划尚不能涵盖交通行业环保的方方面面,也无法考虑各地区的区域性差异。建议“十三五”期,加强修订、完善行业环保规章制度力度,进一步制定生态型交通基础设施、环境监测、资源循环利用等方面的技术指南,指导环保试点项目及相关工程的建设;进一步发挥规划引领作用,推动各省及主要港口结合自身情况编制交通环保专项规划。

2.制定并实施港口船舶大气污染防治计划和港口、码头、装卸站污染防治方案

港口大宗散货装卸和堆存产生的大气污染问题一直以来都是港城协调发展需要首要解决的问题。尽管目前,沿海港口均采取很多综合性的污染防治措施,但该问题始终未得到根本性解决,并逐渐成为制约港口发展的限制性因素。同时,国务院发布《大气污染防治行动计划》,广大群众环保意识不断增强,也对港口大气污染防控提出了更高要求。《水污染防治行动计划》明确交通运输部牵头组织开展“加强船舶港口污染控制”工作,并配合相关部委开展“推进循环发展”、“完善法规标准”、“提升监管水平”、“加强近岸海域环境保护”等四项工作。为此,“十三五”期应根据《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》要求,深入调研,系统评估现有港口大气污染防控措施的针对性和有效性,制定并实施港口船舶大气污染防治计划;编制实施全国港口、码头、装卸站污染防治方案,加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设,提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。

四、结语

绿色港口建设以技术创新、降低污染、提升效率、发掘潜力作为指导原则,把港口发展和资源利用、环境保护和生态平衡有机地结合起来,加强人与环境、港口与社会和谐统一、协调发展,在确保发展速度的同时,注重发展的质量和效益,走资源消耗低、环境污染少的可持续发展之路,属于绿色交通范畴,有利于促进交通运输绿色低碳循环发展,有利于促进生态文明建设。

[1] 吴群琪,陈文强.交通运输系统演化机理与发展趋势[J].长安大学学报, 2009,(6).

[2] 张传凯,吴光宇.港口环境污染与综合治理[J].黑龙江水利科技, 2007,(2).

[3] 吕传彬. 全球绿港之路:低碳航运时代 迈向绿色经济[J].防灾博览, 2015,(2).

X736.1

A

2095-4263(2015)04-0003-04

2015-12-15

* 本文为交通运输部党校2015年秋季学期处级干部进修班课题组研究报告,课题组成员:康连锁、谭小平、刘长兵、周家海,作者为报告执笔人。