现代汉语“动词+借用动量词”构式的认知研究

2015-12-14张媛刘振前

张媛,刘振前

(1.山东师范大学外国语学院,山东济南250014;2.山东大学外国语学院,山东济南250100)

现代汉语“动词+借用动量词”构式的认知研究

张媛1,刘振前2

(1.山东师范大学外国语学院,山东济南250014;2.山东大学外国语学院,山东济南250100)

现代汉语语料库研究结果表明,“动词+借用动量词”构式分为三类,根据频率从高到低依次是:“动(+了/补)+动量短语”、“动(+了/补)+名/代+动量短语”、“动(+了/补)+动量短语+名”。本文对人体器官动量词“脚”进行了认知分析,认为三者都是由原型及物构式派生来的。第一类构式受事论元省略,动作义突显,事件义弱化;第二类和第三类构式是同一上位构式的变体,二者构式角色分布不同,是受事论元与动量短语竞争突显位置的结果。使用频率差异表明,借用动量短语更倾向于被名物化,做宾语,而补语功能相对次要,借用动量词的范畴化作用更多地体现在突显某一具体语义角色上,而非量上。

借用动量词;动量构式;认知

1.0 引言

汉语语言学界对动量词(Verbal Classifiers)的研究主要侧重语义和句法研究两个方面,前者的焦点是关于动量词自身或与动词互动时的语义特征(如邵敬敏,1996;刘街生,2003;蒋宗霞,2006),后者关注的是动量短语句法功能的定位(如刘世儒,1959,1965;马庆株,1981,1984;石定栩,2006等)。但是,关于动量词所在构式的研究还处于边缘位置,主要集中在对某些特殊构式的研究上。例如,在“V+个+Ad j”构式中,“个”后各种成分在原型性和临近性的作用下已经名词化,整个构式传递出“结果不寻常”这一语义特征(Biq,2002);“动词+他/它+数量短语”构式具有宣泄义,与动补构式的促动关系更强(杨子、熊学亮,2009);“V+个+VP”构式内部由五个同层图式构式形成一个连续体,具有两个主要语用特征:一是传达“随意、彻底”等特殊情感,二是“个”起到突出焦点的作用(邓媛媛、廖巧云,2011);“一V……数量”和“一量VP”两类构式都可以表示主观大量义(李宇明,1998,1999)。

前人的研究为本研究提供了重要思路,将动量词纳入构式研究是一个必然趋势,但目前研究主要存在两个问题:一是过于关注边缘构式,忽略了使用频率这一因素在构式地位确立中的重要作用,而词汇本质和词汇所在构式的探讨是以使用为基础的;二是忽略了动量词次类的不同构式表现。现代汉语动量词可以分为频率动量词和借用动量词两类,前者如“次”、“回”、“下”等,后者如“脚”、“刀”、“年”等。从语法化的角度来看,前者最初是由借用动量词发展来的,而且其中有些借用动量词也正在向频率动量词发展(与Croft,W.交流的观点)。根据对语料库的考察,频率动量词与借用动量词在句法表现、语义特征和频率分布等方面有很大区别,不适合对两类进行统一分析。限于篇幅,本文仅涉及借用动量词,关于频率动量词,将另文讨论。基于以上两点,该研究将着眼于高频构式“动词+借用动量词”,对该类构式的存在理据、分类及其句法、语义特点做尝试性解析,以期发现借用动量词的应用规律和认知本质。

2.0 借用动量词个案选择的认知理据

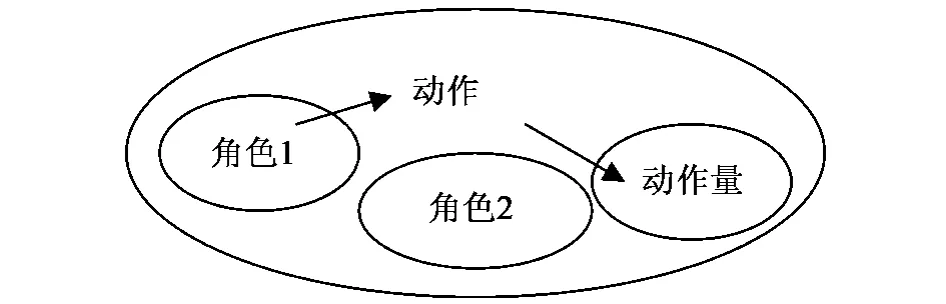

根据对CCL语料库的考察,借用动量词按照所借用的词类可分为:人体器官动量词、工具动量词、结果动量词、时间动量词、伴随动量词等。本文拟对人体器官动量词进行深入分析,原因如下:第一,人体器官词使用频率极高,人通过其器官与世界互动,并感知这个世界,“我们的现实是由身体的行为模式、空间与时间的维度体以及我们与客观物体的互动形式所形成的”(Johnson,1987:xix);第二,被借用为动量词的词汇在进入构式之前,经过了一个语法转喻过程,即从语义角色突显转指动作,继而转指动作的量,最后发生词类再归类(张媛,2012)。如图1所示,外部椭圆表示动作矩阵域,内部椭圆表示各个次域,既包括不同的语义角色,也包括动作的量,箭头表示转喻映射。

图1 转喻链:语义角色→动作→动作量(张媛,2012:22)

这是一个认知域扩张后再缩小的过程。在这一过程中,动作框架起到了媒介作用,被借用词汇的参照点潜力起到了决定性作用,潜力越大,就越容易转指动作,继而转类为动量词。从认知来看,可接受度越强,使用频率也就越高。其中,人>非人、具体>抽象、可视>不可视、互

动>不互动这几个序列有力地说明,人体器官词相对于工具词、结果词、时间词等具有更强的参照点潜力,其转喻能力更强,转类为动量词后的使用频率更高。

然而,并非所有人体器官词都可以转类为动量词。冯凌宇(2008)按照人体器官的部位对该类词汇进行了较为系统的分类,我们则以功能为标准,对书中所有人体器官词进行了再分类,结果为:工具功能(如“手”、“脚”等)、感知功能(如“眼”、“口”等)和生理功能人体器官词(如“胃”、“肠”等)。其中,第一类人体器官在与客观世界的互动中,可以作用于并改变世界;第二类人体器官只能主动或被动地去感知客观世界,但无法直接改变世界;而第三类则无法直接与客观世界互动。因此,具有工具功能的人体器官,其参照点潜力和转喻能力最强,作为动量词的使用频率更高。

在CCL语料库中,对“一+人体器官动量词”的搜索结果显示,使用频率最高的是“一口”,其次是“一脚”。但“一口”的隐喻用法和名量词用法更显著一些,究其原因,“口”与形状密切相关,可以直接促动容器隐喻的发生,形状是名量词所表征的诸多语义范畴中最典型的一个(Langacker,1991:164)。鉴于此,本文将对“脚”进行个案分析,并将数量词限于应用最广泛的“一”。

3.0 “动词 +借用动量词”构式的分类及认知分析

3.1 动量构式存在的理据

构式语法认为,词汇和语法之间没有明确的界限,可以突破词汇对短语的决定性作用,扩大心理词库中词汇的概念,短语如同词汇一样是独立的语言单位。Goldberg&Jackendoff (2004)将构式大致分为三类:第一类是已“词汇化”或者“习语化”的构式,如let alone。此类构式形态固定,容易分辨。第二类涉及有特殊语义限制的常见句法结构,如“双及物构式”和“动补构式”等。这两类之间还有一类。在这类构式中,特定的句法位置需要由对构式起着标志性作用的成分来填充,如英语中的way构式、away构式等,其中,论元的实现并不像传统语法所主张的那样完全依赖于动词,而是受到构式的限制。当动词论元结构与构式有冲突时,构式会起到压制作用(董成如,2012)。如例(1)中,“the night”很明显不是动词“twistin’”的宾语,而是构式内部的论元之一。

(1)We’re twistin’the night away.(Jackendoff,1997:534)

因此,论元结构是动词和构式共同作用的结果(Goldberg&Jackendoff,2004:534),“在复合结构中动词和结构互动会产生‘乖戾’或‘语义增效’”(熊学亮,2009:323)。

动量词是表量构式的标志,是构式语义要素“量”的表征,因此是构式论元而不是动词论元。从使用频率和特点来看,可以把这类构式命名为“动量构式”,其中不仅包含诸如以往研究中的“V+个+VP”边缘构式,还包括“打了他一巴掌”之类使用频率非常高的典型构式。

3.2 构式分类

在CCL语料库中,“一脚”的出现次数为2075,以每50例提取1例的方式,建立起415例语料的小型语料库,进一步将“脚”的非动量用法排除,共66例。“动词+一脚”的用法占114例,根据其形式,又可再分为三类:“动(+了/补)+一脚”、“动(+了/补)+名/代 +一脚”和“动(+了/补)+一脚+名”。

从构式形式看,第二类和第三类都是及物构式的扩展。也就是说,这两类动量构式是动量词进入及物构式形成的,第一类是省略了宾语的及物构式。从使用频率看,第一类构式频率最高,出现67例,占59%,第二类次之,出现43例,占38%,第三类频率最低,只有4例,占3%。那么,动量词是如何进入各类构式并实现其论元角色的?不同的构式论元分布反映了怎样的语义特点?一直以来备受争议的句法功能问题该如何处理?以下将从这几方面进一步阐释动量词的构式表现。

3.3 动量词在构式中的论元实现

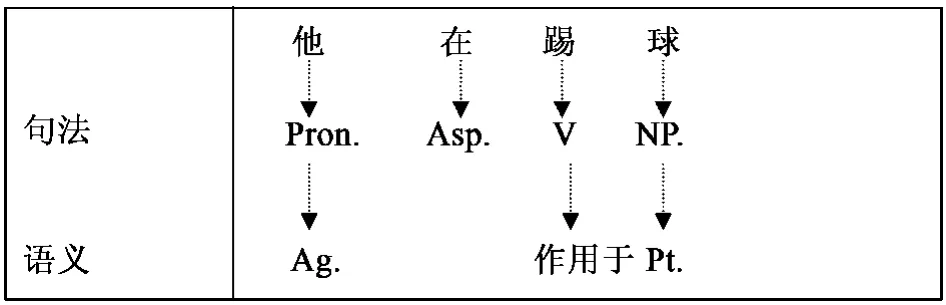

语料库研究显示,能够进入这组构式的动词,除了隐喻用法(如“飞”)与特殊用法(如“挨”)外,大都是及物动词,其基本论元角色是施事和受事。基本及物构式与及物动词的论元一致,是施事(Ag)发出动作作用于受事(Pt)这一基本语义的句法体现。以“他在踢球”为例,其句法语义的映射结构如图(2)所示,虚线箭头表映射。

(2)他在踢球。

图2 “他在踢球”构式图示

然而,在例(3)中,“一脚”既不是及物构式的论元,也不是及物动词的论元。Goldberg (1995)以及 Goldberg&Jackendoff(2004)对“动词次事件”(verbal subevent)和“构式次事件”(constructional subevent)进行了区分,后者的语义结构决定了整个句子的句法论元结构。例(3)中的动词次事件是由“踢”这一动词决定的,其语义结构与例(2)相同;构式次事件引入了“动量”这一语义角色,反映在句法上,动量短语“一脚”进入构式。因此,整个句子的句法论元结构受到构式次事件的支配,动量词的论元地位也因此得到实现。

(3)他踢了球一脚。

图3 “他踢了球一脚”构式图示

与名量词的性质一样,动量词是对动词所表征的动作或事件范畴化的手段,依据对同一动作或事件的识解角度和扫描方式不同,以及动词语义框架内角色突显的不同,范畴化的参数也会不同。例如,“踢球”这一事件是由若干动作成员组成,“回、场、次”等专用动量词是整体扫描“踢球”这一事件的结果;“下”是在时间轴上对该事件顺序扫描时,某一具体动作成员成为焦点,其程度突显的结果;若聚焦某一动作成员,具有工具功能的人体器官这一角色突显,“脚”便可以进入构式。

那么,“脚”缘何可以表动量呢?以“踢”为例,这一动词的语义框架内不仅包含施事、受事等参与者角色,还包含了具有工具功能的人体器官“脚”之类的角色。“脚”与客观世界的互动性非常大,经过语用强化,已融入“踢”这一动作的基本语义,不需在语言表层出现。然而,在特定语境下,为了达到交际目的(例如,对动词所表达的动作或事件的量化需求),这一角色可以外显于语言表层。Nakanishi(2007)指出名词域内的个体与动词域内的事件有紧密关系,可以通过量化与事件有映射关系的个体,来实现对事件的量化。因此,“脚”通过转喻映射机制,从动词的语义框架中突显出来,通过自身量化的方式来量化动作,并从具体名词转变为动量词。

3.4 构式论元的分布及语义侧显面

构式论元的内隐和外显,以及论元角色的分布,直接反映了构式语义的不同侧显面。第二类和第三类构式中的论元角色完全一致,但其分布不同,如例(4)。从形式上来说,这两类构式是同一上位范畴构式的变体,即该上位范畴的某一句法位置有两种实现形式(Capelle,2006),其关系如图4所示:

(4)a.他踢了球一脚。

b.他踢了一脚球。

图4 第二类与第三类构式的关系

以往也有研究对制约两类构式论元角色分布的因素进行过探讨。例如,从构式内部成分来看,名词的有指/无指和定指/不定指就发挥制约语序的作用。名词为无指成分时,一般采用VMN(动+量+名)的语序,名词为定指成分时,语序一般为VNM(动+名+量)(张伯江、方梅,1996)。但仅从名词这一成分着手,似乎忽略了动量词自身的性质,以及它与名词共现时相互合作而又彼此制约的关系。针对这一问题,我们认为,动量短语和名词在语序上的先后,实际是二者竞争突显位置的结果,反映了说话者对事件采取的不同识解角度。根据句末焦点原则,语篇中的旧信息或者不重要的信息往往出现在新信息和重要信息的前面。此外,说话者还会根据对听话者理解话语时所付出的认知努力来组织信息结构;所需认知努力越多的信息往往会置于句末。这也是说话者减轻听话者认知负荷的策略之一。

以上认知理据,一方面解释了为什么第二类构式的使用频率是第三类构式的十倍多:当“脚”这一可以内隐的角色外显时,大多数情况是为了提供新信息,因此常常置于句末被强调的位置,即人体器官作为对动作或事件的量化方式,以及对动词的范畴化作用得到了最大程度的突显。另一方面,语料表明,第三类构式“动(及物)+动量词 +名(直接宾语)”中的名词没有特指对象时,往往只允许频率动量词与其共现,很少有借用动量词进入该构式,因为此类名词着眼于其上位范畴属性,相对抽象,而频率动量词是已经语法化了的词汇,前者所需认知努力自然多于后者,因此常常置于频率动量词之后。而借用动量词争取突显位置的需求与理解名词的上位范畴属性所需的认知努力形成冲突,二者共现几率小。

在第一类动量构式中,受事省略。受事是及物动词的必要角色,当其在语篇中不是主题或焦点时,可以省略。这时,动作本身成为焦点,受事往往可以从语境中还原(Goldberg,2006: 29)。例如(5)和(6):

(5)a.当他经过众人身边时,有人瞄准他的胫骨踢了一脚。

b.当他经过众人身边时,有人踢了他的胫骨一脚。

(6)a.突然跺了一脚,吴荪甫气忿忿地将自己掷在沙发榻上。

b.突然跺了地一脚,吴荪甫气忿忿地将自己掷在沙发榻上。

例(5a)中“踢”的受事论元“他的胫骨”没有位于宾语位置,该句法具标记性,是语义的映射,这句话强调的是动作“踢”本身,以及对其进行语义范畴化的动量短语“一脚”,而非事件。而例(5b)则在句法上将动作动词、受事论元及动量短语整合为非标记性线型关系,在语义上突显了整个事件的发生。例(6a)中的受事“地”缺省,可从动词和语境推出,但(6b)中,缺省的受事外显,说明其在特定语境下的重要性或特殊性已经超过了动作本身。

以上分析表明,三类构式的论元角色分布状况不同,实际上是同一事件的不同侧显面突显的结果,也反映了说话者对同一事件识解角度的变化。

3.5 句法功能问题

关于动词后数量短语的句法功能,有宾语说、准宾语说、补语说以及谓语说的论述。例如,石定栩(2006)在指出其它学说不足后,从数量短语与状语、情态动词、否定成分以及宾语的关系出发,并将递归的可能性考虑在内,提出了谓语说,颇具说服力。但是名量词和动量词所量化的对象不同,其句法功能是否应区别,值得商榷。再例如,刘辉(2009)将动量词称作“事件量词”,在更大的语法环境中考察了其分布情况,认为事件量词短语位于动词后时,可以是宾语,也可以是谓语,但不会是补语;位于动词前时,可以是状语,也可以是谓语核心。作者尝试论证“层级-映射”模型对于事件量词短语的句法表现的阐释力,将特例和常例统一进行了处理。但完全否定补语说仍值得商榷。例如,该文由象似性动因推出事件量词与逻辑宾语结合更紧密的观点,进而得到“事件短语+NP”作直接宾语的结论。但是,从另外一个角度来说,事件量词是对事件的量化,事件的核心是动词,那么事件量词与核心动词的关系更为紧密,甚至很多事件量词已经内化在动词的语义框架内了。所以,当事件量词所表征的语义内容从动词语义框架内分离出来时,“V+事件短语”,如“踢了一脚”,可以看作一个整体,其直接宾语可以是各类事物,如球、门、树等。依照这一观点,事件短语作动词补语一说也是恰当的。

从以上分析可看出,任何结论都不是绝对的。在不同构式中,动量短语作为宾语、补语以及谓语的句法功能不可一概而论,适合以动态的视角来分析。在“动词+借用动量词”一组构式中,出现在第二类和第三类构式中的动词大都是及物动词,这就意味着这两类构式是不同动量词进入及物构式形成的,动量短语的句法功能是附加在基本及物构式上的,补语说似乎更为恰当。“给+名词+动量词”构式是第二类构式的隐喻用法,是其与双宾构式在语言使用中不断互动和语用加强的结果。从隐喻角度看,第二类构式是源域,“给”所在的双宾构式是目标域,隐喻的映射方向不可逆。因此,在“给+名词+动量词”双宾构式中,被视为直接宾语的动量短语是受到双宾构式压制的结果,不能由此推断出其源域,即动量构式,也是双宾构式。基于以上分析,我们支持补语说。第一类构式可被视为一个整体,强调动作本身,受事宾语省略,由名物化后的动量短语填补其句法位置。从使用频率来看,第一类构式的频率高于其它两类构式,这不仅说明动量短语更倾向于做宾语,补语功能相对次要,而且说明动量短语被名物化概率更高,表量功能相对次要。因此,借用动量词对动作框架的范畴化作用更多地体现在突显某一具体语义角色上,而非量上。试比较:

(9)a.他踢了一脚。

b.他踢了一下。

很明显,(9a)与(9b)的语义因动量词不同而不同,(9b)传达出“踢”这一动作发生的次数,同时伴有程度义,(9a)虽然也表动作次数,但动作框架内“脚”这一参与者角色对动作的范畴化作用更加明显。

4.0 结语

动量构式形式、语义多变,不同形式是不同语义侧显面映射的结果。本研究基于现代汉语语料库CCL,着眼于“动词+借用动量词”构式,将其分为三类,依据使用频率从高到低,分别是“动(+了/补)+动量短语”、“动(+了/补)+名/代+动量短语”、“动(+了/补)+动量短语+名”。形式上,这三类构式都是由原型及物构式派生来的。第一类构式省略受事论元;第二类和第三类构式是同一上位构式下的变体,其构式角色分布不同。语义上,第一类构式突显了动作义,弱化了事件义;第二类和第三类则是根据说话者的识解角度,受事论元与动量短语竞争句末突显位置的结果,位于句末位置的语义成分反映了整个构式的语义侧显面。从使

用频率来看,第一类构式的频率最高,说明借用动量词短语被名物化的概率较高,作宾语的倾向大一些,而补语功能相对次要;第二类与第三类构式的频率差异也同时说明,借用动量词的范畴化作用更多地体现在突显某一具体语义角色上,而非量上。

此外,“动词+频率动量词”、“频率动量词+动词”以及“借用动量词+动词”构式,也都分别表现出不同的句法和语义变化,是动量构式研究中值得探讨的重要内容。

[1]Biq,Y.Classifier and construction:The interaction of grammatical categories and cognitive strategies[J].Language and Linguistics,2002,(3):521-542.

[2]Cappelle,B.Particle placement and the case for“Allostructions”[A].In D.Schönefeld(ed.).Constructions All Over:Case Studies and Theoretical Implications.Constructions Special Volume[C].2006,(7).http:// www.constructions-online.de/articles/specvol1/683.[2014-01-05]

[3]Goldberg,A.E.Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago:The U-niversity of Chicago Press,1995.

[4]Goldberg,A.E.Constructions at Work:The Nature of Generalization in Language[M].New York:Oxford University Press,2006.

[5]Goldberg,A.&R.Jackendoff.The English resultative as a family of constructions[J].Language,2004,(3): 532-568.

[6]Jackendoff,R.Twistin’the night away[J].Language,1997,(73):534-559.

[7]Johnson,M.The body in the mind[M].Chicago:The University of Chicago Press,1987.

[8]Langacker,R.W.Foundations of Cognitive Grammar(Vol.2)[M].Stanford:Stanford University Press,1991.

[9]Nakanishi,K.Formal Properties of Measurement Construction[M].Berlin:Mouton de Gruyter,2007.

[10]邓媛媛,廖巧云.“V+个+VP”构式研究[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2011,(2):67-72.

[11]董成如.构式的论元实现:基于识解的压制视角[J].解放军外国语学院学报,2012,(4):7-11,25.

[12]冯凌宇.汉语人体词汇研究[M].北京:中国广播电视出版社,2008.

[13]蒋宗霞.现代汉语动量词与动词的语义类别及其搭配关系[J].语文研究,2006,(4):27-29.

[14]李宇明.“一量VP”的语法、语义特点[J].语言教学与研究,1998,(3):102-113.

[15]李宇明.“一V…数量”结构及其主观大量问题[J].汉语学习,1999,(4):1-5.

[16]刘辉.现代汉语事件量词的语义和句法[D].上海师范大学博士论文,2009.

[17]刘街生.现代汉语的动量词语义特征分析[J].语言研究,2003,(2):51-55.

[18]刘世儒.汉语动量词的起源[J].中国语文,1959,(6):263-264.

[19]刘世儒.魏晋南北朝量词研究[M].北京:中华书局,1965.

[20]马庆株.时量宾语和动词的类[J].中国语文,1981,(2):86-90.

[21]马庆株.动词后面时量成分与名词的先后次序[C].语言学论丛(十三).北京:商务印书馆,1984.

[22]邵敬敏.动量词的语义分析及其与动词的选择关系[J].中国语文,1996,(2):100-109.

[23]石定栩.动词后数量短语的句法地位[J].汉语学报,2006,(1):51-58.

[24]熊学亮.增效构式与非增效构式[J].外语教学与研究,2009,(5):323-328.

[25]杨子,熊学亮.“动词+他、它+数量短语”结构的构式分析[J].汉语学习,2009,(6):26-32.

[26]张伯江,方梅.汉语功能语法研究[M].江西:江西教育出版社,1996.

[27]张媛.现代汉语动量词层现的认知模式假说[J].当代外语研究,2012,(8):21-25.

A Cognitive Study on the Mandarin Construction“Verb+Borrowed Verbal Classifiers”

ZHANG Yuan1, LIU Zhen-qian2

(1.School of Foreign Languages,Shandong Normal University,Jinan 250014,China; 2.School of Foreign Languages and Literature,Shandong University,Jinan 250010,China)

Based on the corpus of CCL,the construction“V+VCl Borr.”can be further categorized into three sub-constructions.By frequency,they are“V(+le/Comp.)+VC”,“V(+le/Comp.)+NP/ Pron.+VCl”and“V(+le/Comp.)+VCl+NP”.This paper made a case study on the body part VCl Jiao(foot).It was found that the three sub-constructions are derived from the prototypical transitive construction.The second and third constructions are alloconstructions of the same super-construction.The difference in the distribution of their constructional roles is brought forth by the competition for prominence between the patient and the VCl phrase.The first construction is characterized by the omission of an argument,which leads to the prominence of action in semantics.The differences in usage frequencies indicate that the borrowed VCls tend to be nominalized and function as objects instead of complements.The categorizing function of borrowed VCls is to profile certain semantic role instead of quantity.

borrowed VCls;VCl constructions;cognitive study

H03

A

1002-2643(2015)03-0021-07

10.16482/j.sdwy37-1026.2015-03-003

2014-07-11

本研究得到2012年教育部人文社会科学研究青年基金项目“现代汉语动量词层现的认知过程——心智、语法转喻和构式”(项目编号:12YJC740144)以及山东师范大学优秀青年骨干教师国际合作培养计划经费资助。

张媛,女,博士,副教授,硕士生导师。研究方向:认知语言学、语义学等。刘振前,男,博士,教授,博士生导师。研究方向:认知语言学、心理语言学、二语习得等。