广州市生活垃圾分类困境及其原因分析——基于政策网络的视角

2015-12-14邓如顺

邓如顺

(华南师范大学,广东广州,510006)

广州市生活垃圾分类困境及其原因分析——基于政策网络的视角

邓如顺

(华南师范大学,广东广州,510006)

垃圾分类成为广州一个“老大难”问题,主要在于垃圾分类政策网络的多元行动者——政府、公众、环卫工人等之间的稳定关系和资源共享的利益链条出现断裂。要改变广州市“垃圾围城”困境,应结合台北市垃圾分类和广州西村的市场化试验的经验,构建一套以公众为核心的激励机制,同时引入市场化企业,从而在垃圾分类各个环节中形成一个稳定的、相互信任的垃圾分类政策执行网络。

垃圾分类;稳定关系;利益链条

2000年6月,广州被列为全国8个“生活垃圾分类收集试点城市”之一。虽然垃圾分类在广州已经推行了15年,但是在不少公民眼中,垃圾分类依然是政府“剃头挑子一头热”的事情。根据广州市的官方统计数据显示,广州每天进行填埋和焚烧等终端处理的生活垃圾有将近1.7万吨[1]。由于广州的垃圾处理设施有限,目前基本上是超负荷运作,因此推行垃圾分类成为解决垃圾困境的最佳选择。2011年4月1日,国内首个地方法规《广州市城市生活垃圾分类管理暂行规定》在广州出台实施,强制居民对生活垃圾进行分类。条例的出台从另一角度折射出广州仍然遭受“垃圾围城”的困境和环境污染问题日益严重的危机。垃圾分类已然成为广州市政府的一个老大难问题。

虽然广州市垃圾分类政策实施取得了一定成效,但为什么仍然是个老大难问题呢?它在政策执行上遇到哪些困境?本文试图从政策网络角度在垃圾分类源头分析政策执行工作中存在的问题和原因,结合台北市垃圾分类和广州西村的市场化试验的经验,尝试构建一套有效的激励机制。

一、政策网络理论

传统的自上而下和自下而上的垃圾分类政策执行研究方式已经无法适应当前垃圾分类政策执行主体的多元化以及垃圾分类政策执行环境的瞬息万变,而将政策网络分析的方法引入垃圾分类政策领域可以有效地克服这个难题,也是分析广州市垃圾分类政策执行过程中的多元行动者——政府、公众、环卫工人等之间相互关系的一种新解释途径,有利于分析广州市生活垃圾分类政策执行过程中存在的困境。

政策网络理论兴起于20世纪80年代初,是社会组织学家将网络理论引入公共政策领域,以应对日益复杂的政策环境和多元化的政策主体间的相互关系的一种解释途径和研究方法,它是对传统的整合主义和多元主义做出的反省和修正。政策网络研究起源于美国,现正流行于整个欧美学界,逐渐成为西方国家在政治学和政策分析领域的主流话语和一种新的研究范式,也是学者们分析公共政策的重要工具之一[2]。

由于各国的经济发展、政治制度、文化、学术传统的差异,学者们对政策网络的理解各不相同,从而形成了三种主要的理论流派:美国学派、英国学派与德国、荷兰学派[3]。其中最具代表性的是英国学者罗茨对政策网络的研究, 他认为,政策网络是通过资源依赖而形成的一种组织彼此相联的集群和联合体[4]。我们也可以理解为:政策网络主要研究在政策过程中相互依赖的行动者的稳定社会关系模式对公共政策的影响,而行动者间的关系越稳定越有利于公共政策的执行。这对于分析广州市的垃圾分类政策执行具有一定的启发意义,也就是说,政府、公众、环卫工人等多元主体间关系的稳定程度会影响垃圾分类政策的执行效果,多元主体间的关系越稳定,就越有利于垃圾分类政策的执行。

总的来说,垃圾分类政策网络路径作为一种新分析范式,融合了传统的自上而下和自下而上的模式,强调垃圾分类政策执行中的资源依赖程度、网络结构和多元行动者在垃圾分类政策执行中的相互影响以及对执行环境的关注,即只有多元化行动者之间形成了一个相互信任的稳定关系、一条资源共享的利益链条,垃圾分类政策才能得以长久有效的执行。反过来说,也正是由于垃圾分类政策没有形成这样一个相互信任的稳定关系、一条资源共享的利益链条,使得垃圾分类政策“喊”了十几年也没有得到贯彻实施。

二、垃圾分类政策执行的困境

垃圾分类政策涉及多个执行主体,涉及多层次、多个利益群体和目标群体,这些政策相关者构成政策网络,对政策执行和政策结果产生复杂影响。本文将在垃圾分类源头上选取最关键的执行主体广州市政府和公众进行详细分析。

(一)广州市政府

1.模式不符

从广州市目前垃圾分类推行的模式来看,依旧是由政府主导,市政府—区政府—街道,自上而下地下压任务的行政模式,包括颁发各种办法,如《广州市餐厨垃圾管理试行办法》。从垃圾分类执行模式来看,广州市采取的还是传统的公众参与模式,也就是将公众置于公共管理的最外围,几乎处于边缘化的状态。传统的行政思路往往是以政府行政行为为主导,出台政策后要求公众直接遵照执行,公众担当的角色以“末端性参与”和“告知性参与”模式为主。戴维•伊斯顿认为治理公共事务政民间应当是互动合作的平衡状态[5]31。这种传统的公众参与模式不但行政成本高,忽视了公众的主体地位,而且导致在实际公共事务治理过程中忽视公众的建议的情况,正如“剃头的挑子一头热”,使政策效果甚微。

2.投入不足

广州市城管委分类处处长尹自永在接受媒体采访时曾发表意见说“制约广州垃圾分类的最大问题就是财政投入太少”,他坦言广州市财政对垃圾分类的投入偏少,专项经费预算只有20万元[6]。广州市现有的“日产日清、混收混运”垃圾收运模式已运行60多年,财政部门的支持体系也运行了60多年。而广州实行垃圾分类以来,若要真正将垃圾分类政策贯彻实施,财政部门的支持体系必须淘汰不适应时代潮流的“混收混运”体系,重新建立一套“分类收运”的财政体系。而政府的做法却令人大跌眼镜。据悉,大量的经费预算在表面上是投入到垃圾分类上,但实际上,政府暗地里把原来拨给环卫、设施建设等的经费预算换了个名目而已。按照公共经济学的理论分析,政府的财政支付能力是决定公共产品的供给规模和质量的重要因素。若投入的资金得不到保障,那么垃圾分类政策的实施力度和范围肯定大打折扣了。

3.法规不全

在广东省社科院国学中心主任柯可看来,广州市的垃圾分类处理总体仍以烧埋为主、分类为辅,但与该模式相配套的制度管理体系也没有实质性的突破。通过查阅广州市政府各部门的官方网站发现,广州市在2011年推出了暂行规定后,还公布了《广州市餐厨垃圾管理试行办法》(2012年1月11日施行,由广州市环保局印发)、《广州市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿暂行办法》(2012年4月28日施行,由市城管委发布)、《关于推进全民垃圾分类处理工作的意见》(2012年7月9日颁布,由市政府印发)、《关于街道和社区居委落实垃圾分类相关规定措施的指导意见》(2014年7月6日发布,由市固废办发布)等意见和办法。

这些法规的出台实施的确对垃圾分类起到了很大的推动作用,但完整的垃圾分类政策体系并未建立。这些法规只是对垃圾分类工作做一些技术上和行为上的指导,而且可操作性很低,也没有一个完整的配套分类流程和配套监督制度,主要还是为了维持“混收混运”体系,并没有实质性突破。但是大家可以发现这些政策文件都是由不同的部门发布的,这很容易导致责任分工不明确,出现相互推诿扯皮的现象,甚至导致各部门出现“自扫门前雪”的现象,使得垃圾分类工作缺乏统筹协调机制。

4.运营不畅

从2012年开始,广州分别在多个街道引入“直收直运”、“按袋计量”、“专袋投放”和“统收统运”等分类模式进行了试点。广州市城管委分类处尹自永处长认为,这些试点大多在半年到一年后就运行不下去,环卫工人作业不匹配、回收设备不足等成为“夭折”的原因。可见,环卫工人的收集体系和运输体系,与分类处理、分类运输的要求并不匹配。在环卫工人收集垃圾这个环节时,由于缺乏专门的垃圾运输车,并为了简单易行、减少处置成本,即使垃圾已经分类了,也会把所有垃圾扔进同一辆垃圾运输车集中运回垃圾站。或者当垃圾运输时,不论垃圾是否分类,都将垃圾直接倒在车上,垃圾分了又混、多种垃圾互混现象普遍,运输工具没有做到专车专运,使得垃圾箱的分类效益无法体现[7]。而目前广州垃圾分类收运处理系统没有办法满足不同类别垃圾分开运输的能力,也没有形成一条垃圾处理及利用的产业链。这些无效的运行模式阻碍垃圾分类工作的有序进行。

另外,还出现环卫工人激励补偿不足的现象,导致环卫工人并没有积极性去进行垃圾分类。2013 年年初越秀区、番禺区等地出现了环卫工人罢工事件,多地段的垃圾无人清理,给市民的日常生活带来极大的不便。据广州大学公共管理学院副院长谢建社2013 年3月26 日于《光明日报》刊载的题为《广州环卫工人调查,美丽了城市,让他们也拥有美好的未来》表明:“93.7%的环卫工人认为‘收入太少,生活艰苦’”[5]36。

综上,可以看到广州市政府尤其是各部门在垃圾分类政策的执行上出现了动力不足的现象。一方面行政推动力和法律的动力都是有限的,靠高压让各区完成减量指标是不可持续的;另一方面现时的垃圾处理财政预算是与混合收运模式相配套的,清运的垃圾越多,获得的处理经费也就越多。垃圾分类处理后实现的减量化与此预算模式互相矛盾,垃圾减量意味着城管部门垃圾处理经费减少,政府自然缺乏推动此项工作的积极性和动力[8]。同时还存在垃圾分类处理和运输运营的不顺畅、环卫工人激励动力不足的情况,使得政府和环卫工人这两个垃圾分类政策执行网络主体之间就没有形成一个相互信任的稳定关系、一条资源共享的利益链条。

(二)公众

公众是城市生活垃圾的制造者,也是城市生活垃圾的受害者, 更是城市生活垃圾的处理者。因此,我们应该意识到公众除了是垃圾分类政策的目标群体外,也是垃圾分类政策的关键执行者。在垃圾分类政策的执行中,已然形成一条以公众的核心的“政府—公众—环卫工人—政府”的利益链条。

根据公共选择理论,在市场经济的环境下,每个人都是理性的经济人,在采取行动之前都会计算自己的成本收益,追求自身利益的最大化。在垃圾分类政策执行过程中,正是因为公众认为“垃圾分类获得的收益少于不分类的收益”或者说“垃圾分类和不分类的收益都是一样的,但是分类却需要花费时间、精力等成本”,所以才选择不分类,呈现出市民参与率低的现象。在这种情况下,无论政府对公众进行多么广泛的教育宣传,若没有让公众在垃圾分类中得到实实在在的利益,公众都不会遵守政府颁布的垃圾分类政策。这里已经削弱了政府和公众之间互相信任的稳定关系了。此外,目前公众的参与仍属于“告知性参与”的模式,广州市出台的一些政策文件里,对公众关于垃圾分类的职责和要求,出现最多的也是“应该”、“要”、“鼓励”之类简短的字眼,缺少对这一主体的政策强制性。这样,“政府—公众”这个利益链条在没有资源共享的情况下,它们之间的关系更为脆弱。而且尽管在《广州市城市生活垃圾分类管理暂行规定》中第二十一条有奖励规定,但有关奖励是什么、作出的贡献符合什么标准才能受到奖励等在规定中并无提及;第二十五条有处罚规定,但在全民积极性不高,都不参与的情况下,法不责众,使得该规定只停留在纸面上。以上分析的这些情况都更进一步的削弱了政府与公众之间的关系。

目前广州市街道推行垃圾分类,大多纯粹靠环卫工人和一些巡查员去推动和约束居民,缺乏一个有效的监督机制,既没有奖惩也缺乏动力,起到的作用并没有使环卫工人与公众这个利益链条的关系更加紧密。甚至出现“居民把垃圾分好了,却看到环卫工重新混在一起”的现象,这样公众的分类积极性自然受到打击。并在上文提到过的环卫工人的收集体系和运输体系,与分类处理、分类运输的要求并不匹配的情况下,政府却要求公众积极参与分类是不实际的做法。因为这时的利益链条的每个环节并没有得到很好的连接。

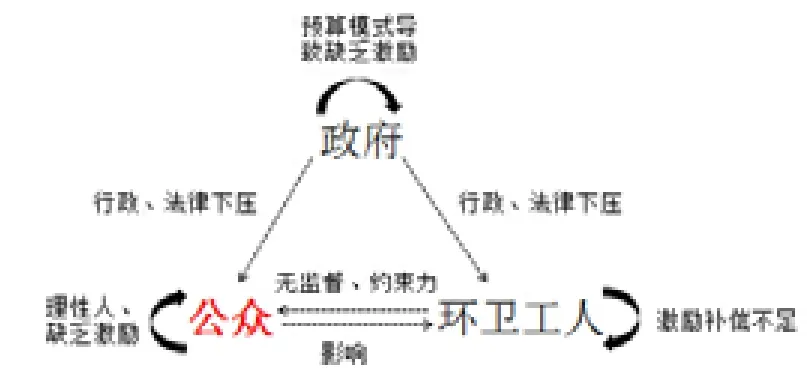

综上,垃圾分类政策涉及的主要执行主体形成的政策网络如图1。

图1 垃圾分类政策涉及的主要执行主体形成的政策网络

通过以上分析,可以得到政府现时的垃圾处理财政预算模式使得政府自身对垃圾分类这个政策的推行缺乏动力。政府采用的行政推动力和法律的强制性,下压各种指标给环卫工人和公众,使得政府与公众、政府与环卫工人的关系都是单向的而不是相互信任的。“告知性参与”模式也只要求公众直接遵照执行而没有路径将公众的意见信息反馈给政府。在现时的垃圾分类执行过程中,每个理性的公众并没有得到利益,因此自身也没有激励去执行。而环卫工人自身也没有得到充分的激励补偿去进行垃圾分类。环卫工人与公众的关系是非常微弱的,一方面环卫工人对公众的监督和约束力很弱,环卫工人的收集体系和运输体系的完善有助于公众的分类执行,另一方面公众是否进行垃圾分类也会影响环卫工人的作业。总的来说,垃圾分类的这个政策网络在各个环节并没有形成一个相互信任的稳定关系、一条资源共享的利益链条。正是由于这个链条的断裂使得垃圾分类政策依然得不到贯彻实施。

三、垃圾分类的先进经验

既然现有垃圾分类政策执行利益链条缺乏稳定性,那么能不能构建一套有效的激励机制以达成一个稳定的、相互信任的垃圾分类政策执行网络呢?通过以下两个成功案例的分析,总结学习它们的先进经验,对广州垃圾分类工作的推进大有裨益。

(一)西村市场化试验——引入企业

最近南方日报上刊发的一则报道引发社会的热议,具体内容是介绍广州市西村通过引入企业市场化运作模式,在垃圾减量化、资源化和无害化等方面取得初步成效[8]。

西村在推进垃圾分类工作也曾遭遇瓶颈,为了进一步摸索改变街道的垃圾分类状况的道路,在2013年8月,与广州分类得环境管理有限公司(下称“分类得公司”)进行合作,成立了一个西村街垃圾分类促进中心(下称“促进中心”)。企业的具体做法如下:一是将曾是收废品的游散人员组织成一支西村街道垃圾分类服务队专门上门回收废品,让他们直接从垃圾分类中获益;二是建立足够满足街道居民所需的废弃物的中转站“环保小屋”,整个街道的低附加值的废弃物被分类收集后都运送到这里。并且每逢周末促进中心都会组织服务队员在不同社区开展玻璃、大宗家具、废旧木头、废旧纺织物等低附加值废弃物回收活动;三是促进中心在街道设置169个有害垃圾回收箱,每隔3天会进行一次回收登记。且联合西村街内五金店、药房开展有害物质商铺代收工作,增加居民有害物质投放途径。企业发挥了熟悉市场和拥有回收渠道的优势,建立起一个较为高效的资源回收体系。企业还将回收的垃圾进行分解后免费反馈给居民,令居民也获得利益。

正是由于西村引入企业之后,通过利益刺激,加强了公众、政府—公众、公众—环卫工人这三个环节的稳定关系,发动当地“收买佬”成为街道垃圾分类的正规军,形成了一条稳定的利益链条,最终推动了居民垃圾分类的参与率,使得垃圾分类政策得到了执行。

(二)台北——激励约束机制

有学者认为台北市城市生活垃圾分类收集之所以取得成效,在于台北市城市管理当局建立了保障城市生活垃圾分类收集目标实现的激励约束机制[9]。

首先,实施“胡萝卜”加“大棒”的激励惩罚机制。台北市政府从1996 年开始实施“垃圾不落地 ”政策,2000年取消垃圾费随自来水征收的政策,实行“垃圾费随袋征收”政策。规定市民必须按分类标准进行清理,将一般垃圾放入指定的收费垃圾袋中才能免费清运,投放垃圾时还有专人抽样检查市民的垃圾袋,发现不按规定分类则予以拒收并罚款1200元到6000元新台币。为了保证“垃圾费随袋征收”政策落到实处,政府还规定对使用伪造收费垃圾袋者,处3万元以上10万元以下罚金;对贩售伪造收费垃圾袋者,处 1 年以上 7 年以下有期徒刑,可并处 1000 万元以下罚金;对造伪造收费垃圾袋者,处两年以上7 年以下有期徒刑,可并处 1000 万元以下罚金等处罚措施。另外,对待乱扔垃圾的市民,专门设立抓包大队和查办电话专线,查实乱扔垃圾者予以重罚,对举报者实行重奖。其次,将垃圾分类收集与垃圾费随袋征收结合起来,逐步形成一个“垃圾分类收集—收费垃圾减少—垃圾费减少”的传导机制,实现了“污染者付费,少扔垃圾少付费”的激励机制。

台北市的这个案例里强调也是激励公众自身遵守垃圾分类政策。在垃圾分类政策执行网络中,公众作为垃圾源头分类最关键的一环,因此加强了公众与公众相连接的利益链条,促进了垃圾分类政策的实施。

四、结论与启示

通过以上分析我们可以知道,垃圾分类这个政策网络的执行主体——政府、公众、环卫工人在各个环节并没有形成一个相互信任的稳定关系、资源共享的利益链条,从而阻碍了政策的执行。而广州西村和台北市在垃圾分类政策得以贯彻执行的成功经验说明,要改变“垃圾围城”的困境,必须构建一套以公众为核心,有效的激励机制,加强与公众相连接的利益链条,使公众有积极性主动参与垃圾分类,才能逐步达成一个稳定的、相互信任的垃圾分类政策执行网络。同时引入市场化企业,将生活垃圾中的可回收资源纳入循环经济体系当中,有害垃圾单独处理,留给环卫工人处理的、最终进入终端处理环节的只剩下不可回收资源,从而政府与企业可以各司其职。可见,只要牢牢抓住公众这个环节,构建一套持续有效的激励机制,那么广州市“垃圾围城”困境的破除指日可待。

[1]袁珍.城市生活垃圾分类政策执行梗阻及消解——以广州为例[D].广州:广州大学,2012,(5).

[2]David Marsh.Comparing Policy Network[M].Buckingham and Philadephia: Open University Press,1998:21.

[3]朱亚鹏.政策网络分析:发展脉络与理论构建[J].中山大学学报,2008,(5).

[4]R.A.W Rhodes1.Understanding Governance: Policy Network, Governance[M]. Reflexivity and Accountability: Open University Press, 1997.

[5]李媛.广州城市生活垃圾治理中政民互动机制研究[D].广州:广州大学,2013,(5):31-36.

[6]梅雪卿.市城管委详解垃圾分类“六大难题”:很差钱!计划让社会力量参与[N].南方都市报,2013-05-13(GA05).

[7]袁开福,罗贵文.关于城市生活垃圾减量化和资源化的再思考[J].商业时代,2010,(34).

[8]刘进. 垃圾分类:广州西村的市场化试验[N].南方日报,2014-12-03(A23) .

[9]谭文柱.城市生活垃圾困境与制度创新——以台北市生活垃圾分类收集管理为例[J].城市发展研究,2011,(07):95-101.

(责任编辑: 楚和)

An Analysis of the Failure in the Urban Garbage Sorting Initiative——Based on the Policy Network Perspective

DENG Ru-shun

(South China Normal University, Guangzhou, Guangdong, China, 510006)

Given that the garbage sorting became a thorny problem in Guangzhou, the main reason is that the stable relationship between and the resource sharing of benefits within the chain of the garbage sorting network, i.e. the government, the public, sanitation workers, have split up. To avoid the phenomenon of “Garbage Besieged City” in Guangzhou, the government should, learning from the city garbage sorting experiment in Chinese Taipei and the marketization experiment in Xicun, Guangzhou, build a set of public-oriented effective incentive mechanism and introduce market-oriented enterprises so that a stable and mutually trusted garbage sorting policy implementation network could be formed in each link.

garbage sorting policy; stable relationship; benefit chain

X799.3

A

2095-932x(2015)06-0034-05

2015-09-21

邓如顺(1991- ),女,广东东莞人,硕士研究生,华南师范大学公共管理学院。