20世纪80年代以来国内教师激励研究的回顾与展望①

——基于CNKI文献的内容分析

2015-12-14夏雪

杨 跃,夏雪

(南京师范大学,江苏 南京 210097)

20世纪80年代以来国内教师激励研究的回顾与展望①

——基于CNKI文献的内容分析

杨 跃,夏雪

(南京师范大学,江苏 南京 210097)

教师激励是学校组织发展的动力系统,也是一项复杂的管理事务。对中国期刊全文数据库中收录的20世纪80年代以来国内教师激励研究论文进行的内容分析发现:研究数量逐渐增多,但高水平研究相对较少;研究高校教师多、关注其他教师少;研究视角逐渐开阔,但研究主题过于集中;研究方法的规范性也有待增强。未来研究应致力于细分研究对象,提高研究的针对性;拓展研究视野,增进研究的本土性;丰富研究内容,深化研究的精准性;整合研究方法,强化研究的规范性;优化研究团队,增强研究的协同性。

教师激励研究;内容分析法;CNKI文献;研究发展阶段

“激励”是激发人的行为动机,以促使个体有效完成行为目标。教师激励是教师人才资源管理的核心内容,也是学校组织发展的动力系统。学校管理者应根据教师职业特点,通过分析教师需要,采取各种策略,激发教师工作积极性,从而实现学校组织目标。由于教师职业及文化的特殊性,教师激励是一项颇为棘手的管理事务。

一、研究设计

(一)研究方法

本文主要采用内容分析法(contentanalysismethod)。内容分析法是一种客观、系统地描述和分析传播内容的方法,可以将非数量化表示的文献转换成数量化表示的数据资料,具有定量分析研究文献的优点。内容分析法的基本步骤为:提出问题、抽取样本、选择分析单元、建立分析类目、定量统计、定性与定量相结合做出解释以及信度检验。[1]

(二)文献来源

本研究文献均来源于“中国学术期刊网全文数据库(CNKI)”中我国学者公开发表的论文。在“中国期刊网全文数据库”、“中国博士学位论文全文数据库”、“中国优秀硕士学位论文全文数据库”的跨库高级检索中,以“教师激励”为检索词,选择“主题”为检索项,共检索到学位论文454篇(其中,硕士学位论文430篇,博士学位论文24篇,检索日期为2014年6月8日);在“哲学与人文科学”、“社会科学I”、“社会科学II”及“经济与管理科学”四个学科领域中,以“教师激励”为检索词,选择“主题”为检索项,时间选择“不限至2014年”,匹配选择“精确”,将“来源类别”限定为“全部期刊”检索到论文1143篇,将“来源类别”限定为“核心期刊”检索到论文257篇。

(三)样本选取

在上述257篇论文中,根据相关性、非重复性和

学术性等原则进行审核,对与“教师激励”主题关系紧密、编号为1-132的文章采用剔除法(即排除不符合本文要求的无关、重复及比较教育研究文献,确定样本123篇;对与“教师激励”主题关联不明显、编号为133-257的文章采用甄选法(即从中筛选出符合本文要求的文献)确定样本48篇。本研究分析样本共171篇。因检索条件的限制,“主题”与“教师激励”这一检索词不完全一致的论文未能纳入样本;相关著作类文献也暂未列入样本。

(四)分析单元与类目

对171篇选文的类目设定为:第一作者、第一作者工作(或学习)单位、刊载期刊、发表年份、文章关键字;所有编码工作由两位作者同时独立进行,逐篇阅读和记录。因编码几乎不涉及主观分析,本文两位作者相互核对后达成一致、确保无误。

(五)信度分析

为保障选文信度,首先,本文第一作者逐一阅读在“核心期刊”上检索到的257条记录,思考、确定选文的基本标准,并向第二作者详细解释文献相关度的判断标准;其次,第二作者对257条记录逐一编号、阅读、记录、筛选,并下载全部选文;第三,第一作者对照257条记录,逐一阅读第二作者选出的论文,进一步确认或纠偏,最终确定171篇选文。

二、回顾:教师激励研究的现状及特点

(一)研究数量逐渐增多,但增幅渐趋平稳

20世纪80年代以来,国内教师激励研究总体呈渐增态势,从无到有、从有到多、从平稳增多到大幅激增,再到有升有降、波浪式发展,大致可分为四个发展阶段。

第一阶段:起步探索阶段(1980-2000年)。以“教师激励”为主题查询到的、发表时间最早的文章发表于1988年,但该文主要结合某学院实际情况,从探索教师成长规律的角度,阐述如何加强高校教师队伍建设,并未就教师激励本身进行理论或实证分析[2]。教师激励研究在2000年前整体处于起步探索阶段,1988-2000年共13年间,在“全部期刊”、“核心期刊”及“学位论文”中检索到的文献数分别只有38、10和0,比2004年一年间的发表量还少;但毕竟开创了教师激励研究的先河。虽然研究参照企业管理多、针对学校组织特性少,经验性总结多、系统性理论构想少,但“百花争鸣”的学术氛围已初现端倪。1993年教育类期刊发表了中学教师对学校激励对策运用不当的分析[3],1997年有作者对学校量化管理提出质疑,强调直接激励不适应教师管理的需要,也不符合素质教育的要求,应转向间接激励[4]。虽然大多数研究属经验总结、理论思辨,实证研究甚少,但1994年即有作者问卷调查了上海市49所普通高校(除体育院校外的理工、农林、医药、语言、财经、政法、艺术、师范和综合性大学等9类)的体育教研室(部、系)教师304人[5]。周彬等人结合我国教师管理与激励实际,从需要因素、激励因素和激励过程三方面,面向校长和教师的大规模问卷调查及访谈,涉及地区广、样本代表性好,堪称该阶段的研究精品[6]。

第二阶段:蓬勃发展阶段(2001-2005年)。从新世纪开始,我国高等教育进入扩张式发展,众多高校竞相实施人才强校战略,积极进行人事分配制度改革、构建有效教师激励系统,一些问题也逐渐显露。围绕教师激励制度设计、改革政策反思等议题的研究逐渐增多。比如,有作者尖锐地指出,“以岗位津贴制为核心措施的高校人事分配制度改革不可能建立起科学的教师激励系统”,需要改变高校科层制组织结构和等级制组织文化,赋予教师充分的工作自主权,而“实现这些改革非常困难,构建有效的教师激励系统也决非一日之功”[7]。

第三阶段:迅猛发展阶段(2006-2010年)。2006年后教师激励研究发展迅猛,2006-2007年是第一次大幅增长的高峰期,2008-2010年间逐年稳步增长,可见教师激励的受重视程度更高,关注范围也更广。特别是2009年开始在义务教育学校实施教师绩效工资,2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出“要加强教师队伍建设”、“努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍”。如何完善教师激励机制、最大限度地吸引高素质人才并调动其积极性成为教师队伍建设的关键,而教师激励面临哪些困境、如何提高激励的有效性和持久性等遂成为新的研究焦点。该阶段研究的理论视野日渐宽广、研究对象逐渐细分、研究方法日趋多元。

第四阶段:平稳发展阶段(2011年至今)。在“2000年以前”、“2001-2005年”、“2006-2010年”和

“2011年至今”四个不同时期,教师激励研究文献的年均量分别为2.9、35.6、157.4和148.5。可以发现,2010年后研究数量呈波浪式发展态势,与前十年间文献量逐年增多的情形相比,2011年第一次出现文献量下降,2012年有所增加,2013年再次下降。这一方面说明教师激励研究仍是理论和实践共同关注的热点,另一方面也说明研究开始遭遇“瓶颈”、出现“高原”,亟待研究者在研究视角、问题及方法等方面寻求突破。

(二)研究质量参差不齐,高水平研究相对较少

虽然不能单纯以载文期刊的级别判断论文质量(期刊等级化现象本已受到质疑),但比较教师激励研究在“核心”和“非核心”期刊上的论文发表量还是有助于在整体意义上了解研究现状。以“教师激励”为检索词在“核心期刊”中的检索量(257条记录)仅为“全部期刊”搜索量(1143条记录)的22.5%。进一步检索发现,虽然核心期刊文献量与文献总量的变化趋势大体一致,但是,“2000年以前”核心期刊文献大约是全部期刊文献的27%,“2011年至今”核心期刊文献与全部期刊文献的比例却下降到21%。

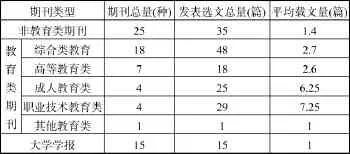

刊载171篇选文的期刊共73种,平均载文量2.3篇;48种期刊发表1篇选文(其中教育类期刊14种,包括教育领域权威期刊或同行公认的高质量期刊,如《教育研究》、《教育研究与实验》、《教育发展研究》、《外国教育研究》、《全球教育展望》等;大学学报15种;非教育类期刊19种);10种期刊发表2篇选文;5种期刊发表3篇选文;发表4篇及以上选文的期刊10种。选文发表量位居前十位的15种期刊刊载的论文占选文总数的60.2%。171篇选文的159位第一作者中,只有4人发表了2篇及以上选文(分别是4篇、3篇、2篇、2篇),仅占作者总数的2.5%。从第一作者的工作(或学习)单位(2篇载文无作者单位信息)看,2位来自国家级教育研究机构、1位来自省级教育研究机构,1位来自地方教育行政部门(某市教育局副局长),1位来自基础教育机构(某中学),其余129人均来自各级各类高校(占作者总数的82.2%);其中,25人来自高校行政职能部门(包括党办、党委宣传部、人事处、教务处、社会科学处、学生处、财务处、研究生部),只有12人供职于和教师激励工作紧密关联的人事部门(其中1人发表2篇选文,仅占作者总数的7.6%)。可见,教师激励研究人员主要来自高校教学科研机构,极少数来自科研院所,罕见中小学教育工作者及各地教育行政部门管理者;具有影响力的学术团队和核心研究群体尚未形成。发表选文的刊载情况具体见表1和表2。

表1:发表选文的期刊类型及其载文量一览表

表2:刊载2篇以上选文的期刊及其选文量一览表

可见,教师激励研究虽然数量上逐渐增多,但质量良莠不齐的状况并未根本扭转,低水平重复研究仍大量存在。以“教师激励”为主题的硕士、博士研究生学位论文数量不少并逐渐增多,显示了教育研究新生力量的成长,虽不乏高质量的创造性成果,但仍是凤毛麟角。

(三)研究对象明显集中于高校教师,关注其他类型教师甚少

迄今为止的教师激励研究中,对高校教师激励的关注明显多于对基础教育教师激励的关注。我们以“教师激励”为检索词进行一次检索后,再分别以“幼儿园教师”、“小学教师”、“中学教师”、“高职院校教师”和“高校教师”为检索词(之所以分别检索“高职院校教师”和“高校教师”,是因为以“高校教师”为检索词会遗漏很多以“高职院校教师”为对象的论文),同样选择“主题”为检索项,进行二次检索;再从前述四个

不同时期的文献总量中减去该时期对上述五类教师分别检索到的文献量,所得的差归为“其他”(出现该状况主要是因为大量论文未明确区分教师类型,只是笼统地讨论“教师激励”)。各类教师激励的研究文献量统计如图1所示。

图1 针对各类教师激励的研究文献量统计

可见,针对不同类型教师激励的研究文献数量上并不均衡,研究高校教师的文献量(占文献总量的40%以上)远多于其他类型教师;关注幼儿园教师的研究最少(仅13篇),不足总量的1%;针对中小学教师的研究文献也仅60篇,不足高校教师研究文献量的10%。

(四)研究视角逐渐开阔,但仍显单薄

早期教师激励研究的理论视角集中于西方经典激励理论,从内容型激励理论(马斯洛的需要层次理论、赫茨伯格的双因素理论、麦克利兰的成就动机理论、阿德勒的ERG理论等)到过程型激励理论(弗罗姆的期望理论、亚当斯的公平理论、洛克的目标设置理论等),再到行为改造型激励理论(斯金纳的强化理论、韦纳的归因理论等),以及综合型激励理论(波特和劳勒及罗伯特·豪斯的综合激励模型等),国内研究者都曾论及。随着研究深入,理论视角、学科视野逐渐丰富,问题意识、研究立场、分析思路等也愈益开阔。运用伦理学视角,经济学产权理论、委托代理理论、声誉理论,社会学场域理论,人力资源管理学的生涯发展阶段理论等透视教师激励,都令人耳目一新。但在社会学、文化学等学科的问题意识启迪下,视角新颖、分析独到的高质量研究尚付之阙如。

(五)研究主题过于集中,少有突破

国内教师激励研究的主题集中于激励因素和激励机制。激励因素即影响教师激励的因素,如教师需要、教师工作满意度、教师评价、教师薪酬等。如通过分析教师需要特点,从工作环境、目标、精神情感关怀等方面阐述教师激励的内容及原则;通过分析教师的生存、关系、成就和权力需要及影响教师工作绩效的报酬、人力资本、能力、压力和权力因素,构建教师激励因素的作用关系分析模型,分析经济性奖酬、非经济性奖酬、努力程度、绩效水平等激励要素间的相互关系;调查教师评价方式对教师专业发展、责任意识的影响等。

在标注“关键字”的141篇选文中,61篇将“激励机制”(或“教师激励机制”)列入了“关键字”(占43.3%)。研究多在分析现行激励机制缺陷和困境的基础上提出改善对策。现存缺陷有:激励观念落后、缺乏心理需求分析,评价考核不公、激励手段单一,激励措施差异性不足、缺乏有效竞争机制,重物质性激励、轻精神性激励,重群体激励、轻个人激励,重职称激励、轻岗位激励,重科研激励、轻教学激励,重报酬轻工作满意度,分配标准缺乏效度、资格条件信度不足,奖励有余而约束不足,奖励时间缺乏弹性,心态浮躁、自我封闭等。改善路径则包括:强化激励主体的激励意识、树立以人为本的激励理念,拓宽和丰富激励形式、探索建立激励效应的反馈机制,重视激励机制的公平性、健全考核评价体系等。

对选文关键字的分析发现,将“激励策略”、“激励方法”、“激励模型”、“激励制度”列入“关键字”的文章分别为 4篇(占 2.8%)、3篇(2.1%)、3篇(2.1%)和2篇(占1.4%);“激励体制”、“激励体系”、“激励政策”、“激励管理制度”、“激励工资制度”、“激励效应”、“激励模式”、“激励措施”、“激励因素结构”、“激励评价”等其他术语被列入关键字的选文均只有1篇。很明显,已有研究过分集中于探讨激励机制。通过阅读选文进一步发现,上述词语的使用并不规范和严谨,甚至相当随意和混乱。很少有作者深刻阐释“激励机制”的内涵,也很少仔细推敲“体制”、“体系”、“制度”、“机制”、“模式”等概念的区别和联系,更遑论去严格区分“策略”、“方法”、“措施”、“手段”等语词。这些语词作为约定俗成的用语被信手拈来,这恐怕也是造成大量研究沿袭“找问题、提对策”刻板思维的原因之一。

(六)研究方法逐渐多元,但规范性有待增强

随着研究视角的开阔,教师激励研究的方法也

日趋多元,从经验总结到理论思辨,从实地调研到问卷调查,从定量调查到质性访谈,以及个案研究等。其中,不乏运用数理统计的高质量实证研究和理论建模。例如,马跃如借鉴管理经济学的边际收益理论和灰色系统理论,运用灰色关联度分析方法实证研究了高校教师激励问题,提出基于边际收益理论(单因素最优化选择)的临界激励理论和基于边际收益理论(多因素最优化)的系统激励理论,并运用博弈分析等方法构建了高校教师凝聚力模型、绩效评价考核博弈模型、声誉博弈模型、个体及团队激励博弈模型[8]。相比于“拍脑袋”“开处方”(所谓“对策建议”),实证研究更有针对性和可信度;但目前国内教师激励研究亟待提高规范性和严谨性(无论量化调查还是质性访谈),特别需要改变“闭门造车”、“坐而论道”的清谈文风。

三、展望:教师激励研究的拓展空间

回顾过去的30多年,国内教师激励研究取得了可喜的成绩,未来研究开拓创新的空间巨大。

(一)细分研究对象,提高研究的针对性

目前教师激励研究过多地在整体意义上笼统地言说“教师”。其实,教师是一个异质性程度很高的特殊群体,以“教书育人”为使命的基础教育教师与以“人才培养、科学研究和社会服务”为任务的高校教师及其各自内部的亚群体(如任教于不同学段的基础教育教师、在不同性质高校工作的高校教师,不同年龄、学科专业、职称或处于不同生涯发展阶段的教师等),在工作性质、任务重心、个体需求及有效激励机制、策略等方面都差异显著;不同性质及组织管理体系、制度的学校对教师的素质要求也不尽相同,教师工作的需要及影响教师工作积极性和满意度的因素也存在差异,教师激励的机制、内容、策略等很可能大相径庭。虽然近十年来对高校教师的激励研究在对象细分上有所突破,从研究型大学、地方高校、西部高校、职业院校、独立学院、民办高校教师到青年教师、体育教师、远程教育兼职教师、体育院校术科教师等,均有作者论及;但从数量和质量看,未来研究需深入细分研究对象(如:绩效工资背景下义务教育学校教师、学前教育和各级各类民办学校教师、不同职业生涯发展阶段教师等),切实加强对各级各类教师激励问题的微观研究,提高研究的针对性。

(二)拓展研究视野,增进研究的本土性

多学科理论视角的引入和多元研究方法的使用扩展了教师激励研究的视野,大量研究成果也丰富了人们的认识,但研究仍需生发更多具有冲击力和想象力的本土问题意识。学习、借鉴西方理论及教师激励改革举措固然重要,但西方国家教师人事任用及激励制度是建立在成熟的市场经济体制环境中,拥有健全的教师外部市场体系;中国各级各类学校如何建立教师激励机制则是更具校本性的中国问题。我国学者在批判吸收西方激励理论基础上,曾结合中国国情提出过本土化的激励理论(如“同步激励理论”、“公平差别阈理论”等),但较少被应用于教师激励研究。期待更多扎根本土、具有实践意义和操作价值的高质量创新研究成果为教育实践提供有益参考。

(三)丰富研究内容,深化研究的精准性

目前国内教师激励研究尚无完整的概念体系和理论架构,导致“激励内容”、“激励要素”、“激励手段”、“激励策略”、“激励机制”甚至“激励体制”、“激励管理制度”等用语混杂,严重制约了研究质量的提升。概念辨析、体系建构的基础性研究工作必不可少,如清晰界定教师激励机制三大运行要素(激励主体、激励客体和激励行为)的内涵,明确阐释不同激励主体(如各级教育行政管理部门、各级各类学校)的责权利;对作为激励客体的教师,从工作环境(宏观层面的时代特点、中观层面的区域特征、微观层面的文化特质)、工作性质(各级各类学校不同的教育对象、教育使命)、职业生涯发展阶段(专业发展特点与生活重心),以及年龄、学历、职称、职务等教师个人因素出发,开展实证研究;对现行教师激励政策的执行情况和效果进行评估研究;在现代学校制度建设的框架下,思考如何将“教师激励与约束”、“绩效考核与专业发展”、“薪酬激励与成长激励”、“个人激励与团队激励”、“绩效考核中的行政权力与专业权力”、“教师发展与学校及学生发展”等相结合,都具有重大现实意义。

(四)整合研究方法,强化研究的规范性

目前教师激励研究方法仍然是定性理论思辨占据主流,定量和质性研究较少;研究者采用的调查、访谈等方法也存在方法论缺陷。比如,有关问卷

编制过程、题目内容及其考查维度、问卷质量(信度、效度等)等信息很少,大多数研究只做百分比、平均数等描述性统计分析,只能呈现教师激励的局部状况,却难以揭示和解释更深层次的问题(如影响教师激励成效的因素间关系等)。定量研究应在问卷设计、样本选择、数据收集和统计分析等方面符合规范,质性研究对样本选择、现场进入、实地观察和访谈等亦有规范要求。教师激励研究亟待增进研究的现实针对性和实证性,克服单纯理论抽象的窠臼,整合多种研究方法,提升研究的规范性、严谨性和准确性。除进行描述性研究外,应加强多元回归、因素分析、多变量方差分析、结构方程等统计方法的应用、揭示变量间的深层次关系;还可补充田野考察、叙事研究、行动研究、生活史研究等历时性、跨地域的追踪研究方法,丰富数据资料类型,彰显枯燥数字背后蕴含的情境性、冲突性和意义性。

(五)优化研究团队,增强研究的协同性

对选文作者、作者单位、刊载期刊的分析都表明了目前教师激励研究力量分散的事实,这无疑是制约研究质量及持续发展的重要因素。为改变研究者单兵作战、研究单位极其分散、发表多篇系列论文的核心作者为数寥寥的现状,应有组织地建立多部门、多领域、多学科协同创新团队,加强跨学科研究者之间的合作交流,培育和优化核心研究群体和组织,加大支持力度,争取尽快涌现领军型的研究人才。

总之,中国教师群体数量庞大、素质参差,影响教师激励成效的因素错综复杂,迫切需要研究和解决的理论与实践问题众多,教师激励研究的空间巨大。期待学界同仁共同为研究从“书斋”向“田野”、从“泛泛而谈”向“群体细分”、从“单纯思辨”向“方法整合”、从“追求数量”向“提升质量”、从“单兵作战”向“协同合作”的转型而努力求索。

[1]风笑天.社会学研究方法(第三版)[M].北京:中国人民大学出版社,2009:239-240.

[2]高英学.探索教师成长规律加强教师队伍建设[J].辽宁高等教育研究,1988,(3):37-40.

[3]桂冠军.关于激励对策的心理学思考[J].教育研究与实验,1993,(l):33-36.

[4]贺春兰.教师激励应从直接走向间接——对在学校实行量化管理作法的商榷[J].中小学管理,1997,(1):14-17.

[5]陈京汉.关于普通高校体育教师激励因素的调查与分析[J].上海体育学院学报,1994,(1):76-84.

[6]周彬,吴志宏,谢旭红.教师需要与教师激励的现状及相关研究[J].教育理论与实践,2000,(9):31-37.

[7]赵蒙成.论高校教师激励系统的构建——兼评高校人事分配制度的改革[J].扬州大学学报(高教研究版),2003,(1):34-38.

[8]马跃如.高等学校教师激励研究[D].长沙:中南大学,2006:87.

(责任编辑:于 翔;责任校对:李作章)

Review and Reflection on Study of Teacher Motivation Since 1980s in China

YANG Yue,XIA Xue

(Nanjing Normal University,Nanjing Jiangsu 210097)

Teacher motivation is the dynamics of school development and a complicated management issue.The content analysis method of related articles in CNKI Journal Full text database was used to investigate the achievements and the weakness of study on teacher motivation since 1980s in Chinese Mainland.The main findings include:the quantities of related articles have been increased gradually but with less high-level quality;much more attention are paid to teachers in colleges and universities than those in schools;the perspectives of research are more open,but the focus of themes is relatively limited;research methods should be more normative.The future research should pay more attention to the aspects as follows:improving the pertinency of the research by subdividing the research objects;enhancing the research indigenization by broadening the research horizon;deepening the research accuracy by enriching the contents;strengthening the research normalization by integrating the research methods;boosting the research coordination by optimizing the research team.

study on teacher motivation;content analysis method;articles in CNKI;stages of research

G451.1

A

1674-5485(2015)08-0064-06

江苏2011计划:基础教育人才培养模式协同创新中心资助项目。

杨跃(1971-),女,江苏东台人,南京师范大学教师教育学院教授,博士生导师,江苏高校协同创新计划:基础教育人才培养模式协同创新中心研究人员,博士,主要从事教师教育研究;夏雪(1990-),女,江苏南京人,南京师范大学教师教育学院硕士生,主要从事教师教育研究。