基于教材“螺旋式上升”编写理念的教学设计研究

2015-12-12杭伟华

杭伟华

摘要:以“原电池”相关内容的教学设计为例,根据苏教版高中化学教材的编写特点,在对《浙江省普通高中学科教学指导意见·化学》(2012年版)建议的教学目标进行分析、整合的基础上,呈现了同一内容在不同模块中的递进式教学设计,以契合教材“螺旋式上升”的编写理念。

关键词:原电池;教学目标;教学设计

文章编号:1005-6629(2015)12-0029-05 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

布鲁纳在《教育过程》中指出螺旋式课程就是以与儿童思维方式相符的形式将学科结构置于课程的中心地位,随着年级的提升,不断拓广加深学科的基本结构,使之在课程中呈螺旋式上升的态势。王祖浩教授主编的《普通高中课程标准实验教科书·化学》充分体现了螺旋式课程中“螺旋式上升”的理念。该教材将基本概念和原理分散到必修和选修模块中逐步完善,螺旋式推进,体现了不同阶段的不同层次要求,同时也反映了相关课程内容在满足不同发展方向的学生在基础性和选择性要求上的差异。

苏教版高中化学教材在浙江省的全面使用已有9年。使用新课程模块教材之初,许多老教师简单沿袭以往的做法,在概念、原理等教学中追求“一步到位”,进而造成了必修模块教学中教师无所适从、学生学业负担加重的普遍现象。随着新课程模块教材及其内在逻辑结构逐渐被广大化学教师所理解和认同,我省化学教师根据教材编排体系和不同阶段的教学要求,遵循循序渐进的教学原则,加强了对教材编排、知识体系、教学目标以及各模块知识之间相互联系的研究,并在此基础上科学安排教学内容和要求,依据学生的知识基础和认知规律进行精致的教学设计,有效提升课堂教学效益。

以下结合苏教版高中化学教材“原电池”相关内容的教学目标分析与教学设计,呈现笔者对苏教版“螺旋式上升”编写理念的理解,以期抛砖引玉,共同探索契合教材“螺旋式上升”编写理念的教学设计。

1 教学目标的整合

“原电池”教学内容的核心是氧化还原反应理论的延伸和应用,是培养学生思维能力和科学探究精神的优质素材,在高中化学学科知识体系中占有十分重要的地位。在苏教版化学教材中,“原电池”内容主要分布于《化学2》(必修)、《化学反应原理》(选修)等课程模块中。《浙江省普通高中学科教学指导意见·化学》(2012年版)(以下简称《学科教学指导意见》)明确了“原电池”内容在不同模块中的具体教学要求。

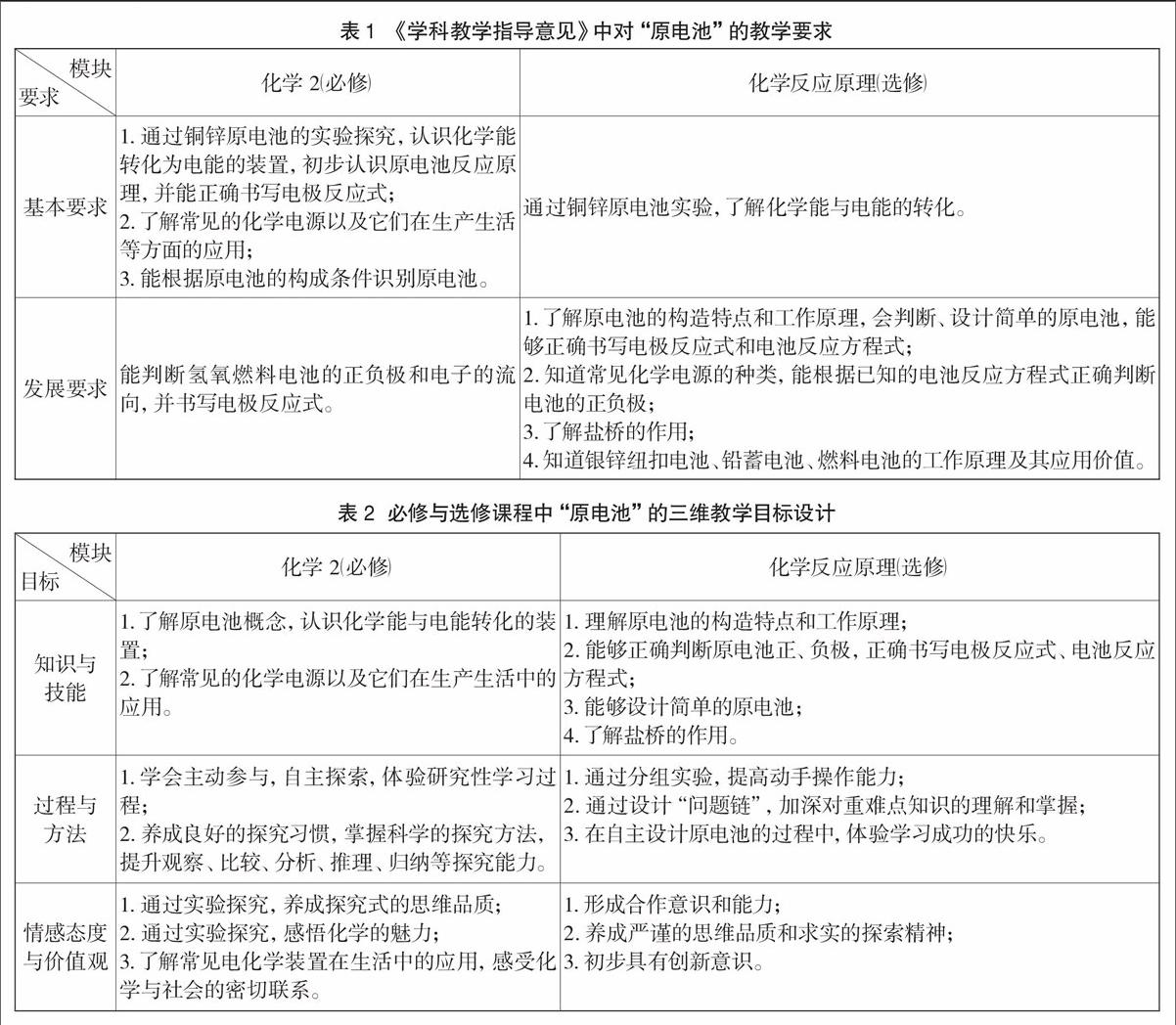

通过表1,不难发现“原电池”相关概念在必修模块中的教学要求为“初步认识”,选修模块的教学要求为“系统认识”和“实际应用”。在必修模块规定的5个要求中有4个基本要求,1个发展要求,而选修模块规定的教学要求则是1个基本要求,4个发展要求,且4个发展要求中3个与必修模块中的基本要求相对应,充分体现了“螺旋式上升”理念。

基于以上分析,笔者认为在使用苏教版教材进行教学的过程中,要对“必修”、“选修”教材进行统筹安排,要对教学目标进行整体设计。为此,笔者依据《学科教学指导意见》和不同阶段学生的实际情况,从“知识与技能”、“过程与方法”、“情感态度与价值观”三个维度制定了“原电池”内容在两个模块中的三维教学目标,见表2。

2 同一内容在不同模块中的教学设计

“螺旋式上升”的编写理念只有落实在教学设计中,才能真正实现教材编写者的意图:每个学生都能学习基本的化学,不同的学生学习不同的化学,不同阶段的学生学习不同层次的化学。

笔者依据整合后的三维教学目标,在充分尊重学生认知结构的“最近发展区”的基础上,根据“原电池”内容在“必修”阶段、“选修”阶段的特点,进行了如下的教学设计。

2.1 “必修”阶段教学设计

引入:格林太太是一位漂亮、开朗的妇女。当她开怀大笑时,人们可以发现她一口洁白的牙齿中镶有两颗假牙:一颗是金牙——这是她富有的象征;另一颗是不锈钢的——这是一次车祸留下的痕迹。令人百思不得其解的是,自从车祸后,格林太太经常头痛、失眠、心情烦躁……医生绞尽了脑汁,格林太太的病情仍未好转……

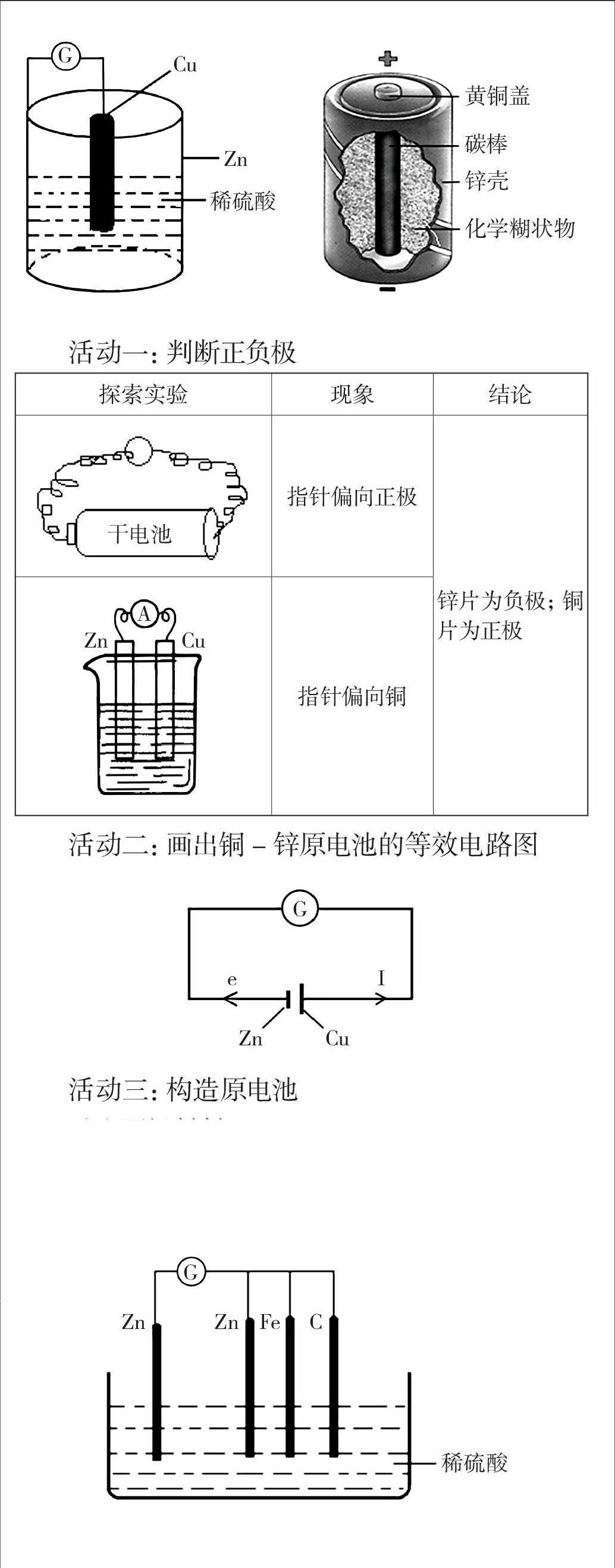

实验一:

演示1:将铜片放入稀硫酸中,观察现象。

演示2:将锌片放入稀硫酸中,观察现象。

演示3:将铜片和锌片同时放入稀硫酸中,观察现象。

演示4:将放入稀硫酸中的铜片和锌片用导线连接,观察现象。

讨论:铜片上的气泡是怎么产生的?

实验二:

探究1:称量铜片插入稀硫酸前后的质量,比较铜片质量的变化。

探究2:在铜片和锌片之间接入电流计,再将铜片和锌片平行插入稀硫酸中,观察指针是否偏转。

过渡:如果把实验中的装置简单改进—下,用锌筒代替锌棒,把铜棒插在盛有稀硫酸的锌筒中,接上电流计,大家想象一下会是怎样一套装置呢?

活动三:构造原电池

(1)两极材料

学生实验:Zn分别与Zn、Fe、C能否构成原电池,指针是否偏转?

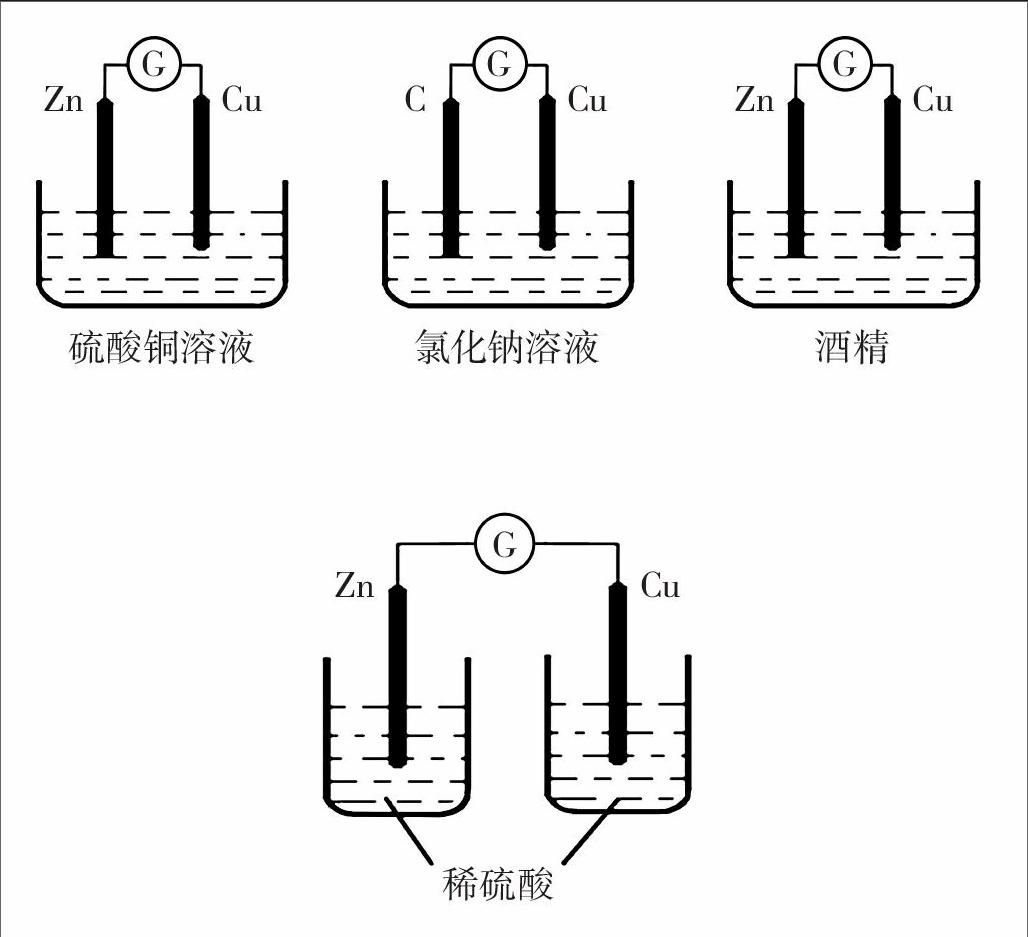

(2)电解质溶液

学生实验:完成下列装置,并观察电流计指针是否偏转?

(3)闭合回路

思考:你能帮课前故事中的格林太太找到病因,开个好药方吗?

2.2 “选修”阶段教学设计

引入:播放视频:“橙子”给“苹果”充电。用水果电池给iphone手机进行充电,让学生思考其中蕴含的化学原理。

回顾:请以下图装置为分析对象,回忆原电池工作原理,归纳原电池的构成条件。

问题1:反应Zn+Cu2+=Cu2+是吸热反应还是放热反应,如何验证?

活动一:向一支试管中加入1.0 mol·L-1CuSO4溶液50mL,再加入适量Zn粉,借助数字化实验仪器,测量溶液温度,观察温度变化。

问题2:既然这是一个放热的氧化还原反应,能否将其设计成原电池呢?如果可以,请画出装置图,并写出电极反应式。

活动二:请大家根据装置图,组装实验仪器,并按要求进行分组实验。

问题3:zn棒表面为什么会有Cu析出?

学生:Zn棒与CuSO4溶液直接接触,发生置换反应,导致Zn棒表面有红色物质析出。

问题4:如何改进原电池,使化学能能最大程度地转化为电能?

学生:让Zn与CuSO4溶液不直接接触,但仍然形成闭合回路。

活动三:(教师演示)用盐桥将置有Zn片的ZnSO4溶液和置有Cu片的CuSO4溶液的烧杯连接起来,然后再将锌片和铜片分别用导线与电流计相连,观察现象。

问题5:请判断导线中电子的流向以及盐桥中离子的移动方向,写出电极反应式与总反应方程式,可以分组讨论。

问题6:对比单液原电池、双液原电池装置,分析双液原电池的优点及原因。

问题7:除了盐桥,还有其他方法可以让Zn与CuSO4溶液不直接接触吗?

用离子交换膜可以吗?

将盐桥换成铜片呢?

应用:将反应2Fe3++Fe=3Fe2+设计成原电池,并画出装置图。

必修阶段的教学设计突出现象观察等感性认识,着力于知识的形成:以两组探究实验让学生感受到“电”,认识原电池;以两组对比实验推进教学,让学生在主动参与、自主探索的过程中掌握原电池的构成条件,理解其原理。选修阶段的教学设计突出原理分析等理性认识,着重于能力的培养:以7个问题组成的“问题链”展开教学,从“思考Cu-Zn原电池装置存在的缺陷”到“如何改进装置,使化学能能最大程度地转化为电能”,环环相扣,步步追问,促使学生萌生探索欲望,在分析、解决问题的过程中加深对“原电池原理”的掌握,既是对必修模块所学知识的一次拔高,更是学生能力的一次升华。

3 实践与反思

不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。很多人失败不是没有目标,而是目标太遥远击溃了他坚持下去的勇气。行远自迩,登高自卑,先走一步,再走一步才是最实在的目标!如果我们能将远大的目标进行分解,那么目标的达成就举重若轻了。

笔者认为,帮助学生真正实现“螺旋式上升”,关键是做好以下几个方面。

3.1 深入研究,把握教材意图

“螺旋”体现在学习主题相同而学习内容的深度、广度上存在着不同,“上升”则体现在层次的提升,以及课程内容的深度、广度的适度加深上,而不是简单地再现或重复。只有从宏观上领会教材“螺旋式上升”的编写理念,才能形成对教材的整体认识和准确把握。如“铜锌原电池”的实验装置虽然在必修模块和选修模块中均有呈现,但呈现的方式以及研究的角度已发生了很大的变化,必修模块主要围绕“铜锌原电池”的实验进行现象描述和结论归纳,而选修模块则是在必修模块所学知识基础上的深入分析与挖掘,直接指向原电池原理的本质理解。

3.2 合理取舍,因生因材制宜

教学目标是指教学活动实施的方向和预期达成的结果,是一切教学活动的出发点和最终归宿,是教学设计中最关键的部分。教学中要明确《学科教学指导意见》中的教学要求,清楚哪些要求属于基本要求,哪些要求属于发展要求。如“原电池”教学的最终目标是要求掌握原电池原理,其中包括书写电极反应式和电池反应方程式,但若在必修模块教学时就展开对原电池工作原理的研究与拓展,对于氧化还原反应原理、离子放电顺序等掌握比较薄弱的高一学生来说肯定是不合适的。如果在必修模块能降低起点,就以“铜锌原电池”为对象进行分析并适当拓展,将对原电池原理的剖析及电极反应式和电池反应方程式的书写等放在选修模块中落实,目标实施就相对容易得多,而且会更具实效。