昌都类乌齐早期唐卡艺术

2015-12-12唐卡采编部

文/唐卡采编部

昌都类乌齐早期唐卡欣赏

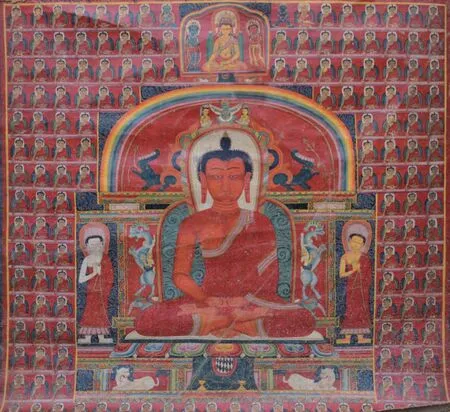

图1:释迦牟尼十二功德图 约12世纪 类乌齐 彩绘 34×52cm

公元13世纪中叶,萨迦派第四祖萨班·贡噶坚赞、五祖八思巴叔侄与蒙古王朝大汗忽必烈缔结法缘,西藏正式接受中央王朝管辖。八思巴被元世主忽必烈封为“国师”、“帝师”,建立西藏地方萨迦政权。这一时期藏传佛教受到元皇室高度尊崇,藏族文化得到又一次大发展。八思巴曾邀请尼泊尔雕塑家阿尼哥一行80人入藏建塔塑像,一大批中原工匠也得以经唐蕃古道入藏,这一时期佛教美术掀起了第二次引进梵式风格的高潮,建筑、雕塑、绘画都大量接受尼泊尔形制。同时,藏区产生了阿里古格画派和齐乌冈巴本土绘画体系,有关造像的译著流行渐广。

公元13—14世纪,藏传佛教面临着一个新的局面,便是印度佛教遭到伊斯兰势力的入侵和迫害,由于印度佛教艺术的消亡,来自印度的佛教文化输入活动便中止了,而在尼泊尔却得到了长足发展,尼泊尔佛教艺术早在7世纪时便成为影响西藏艺术的主流因素。尼泊尔的梵式艺术特点,与西藏本土的民族文化逐渐融合,由于地缘关系和文化形态的接近,而在文化艺术交流中形成互动共融。

噶当巴绘画风格

噶当派绘画,或称“噶当巴”唐卡,是指11世纪后弘期初期,印度大班智达阿底峡(982—1054年)应古格王益希沃的邀请,来藏传法期间和弟子仲敦巴·杰瓦迥乃(1005—1064年)以及俄·勒比西绕、库顿·尊追雍宗等,在雪域西藏高原开始创立起噶当派教法的同时,发展起来的具有南亚尼泊尔风格的绘画形式,后世根据当时的绘画风格特征统称为噶当派绘画。据史料记载,噶当派的祖师阿底峡大师在藏传法初期,深感当时西藏佛教艺术量度失衡、师承失序,因而从印度引入布画佛像作为范本,以正画风。而传世最早的唐卡作品《绿度母》背面有“热振(寺)的(女)神”等藏文题记,印证了《热振寺志》中关于阿底峡大师请印度画僧精制三幅“布画”作为绘画范本的历史记载,成为流传有序,学界公认,传世最早的外来佛像唐卡。幸存于热振寺的“抗火”唐卡即“觉沃杰”阿底峡或仲敦巴·杰瓦迥乃时期绘制的“四臂观音”、“喇嘛萨儿林巴”、“觉沃杰”、“绿度母”、“护法本尊”等5幅唐卡的画风,体现出了独特的外域特色,成为藏地唐卡本土化进程中的探索性、过渡性样板图式。噶当派唐卡绘画,也同样影响着昌都唐卡的变革。

昌都齐乌冈巴画派

公元11世纪~13世纪期间,是藏地的唐卡作品风貌从印度风格,经噶当巴风格,而转向藏地本土的齐乌冈巴画派风格的重要时期。公元13世纪,随着元朝的建立和藏传佛教萨迦教派的崛起,藏传佛教文化也随即发生了较大的变化,由于美术实践的范围不断发展扩大和藏民族自身审美观念的不断升华,不同画师和工匠对佛教造像的度量的理解和审美追求也产生了变化。出现了各式造像量度法则,导致了在实践中神佛造像比例量度的混乱和失调,于是很多学富五明的高僧大德和绘画大师逐渐关注佛教造像形制的规范化,进而实现了藏传佛教绘画艺术的全面交融和优化发展。在这一时期,藏族绘画史上便产生了受克什米尔影响的阿里古格画派,受尼泊尔影响的齐乌冈巴画派,亦称江孜画派、夏吾派。创始人为雅多·齐乌冈巴,生于山南雅多地方,是一位大智学者,不仅通习佛教五明文化,尤其精通工巧明,是萨迦时期绘画史上非常著名的画家。通过深入学习和研究当时在藏区各地盛行的尼泊尔画风,同时游历藏区各地考察,努力吸收本土民间艺术精华,在他的绘画中特别讲究作品的范本和作画使用的画布。为了研究藏地各画派的长处,找出最好的范本,齐乌冈巴几乎走遍了藏区各地寺院及修行圣地。先后师从很多著名画师,掌握了很多绘画传承秘诀,他创立的独具本土地方民族风格特色而自成一体的画派即齐乌冈巴画派。

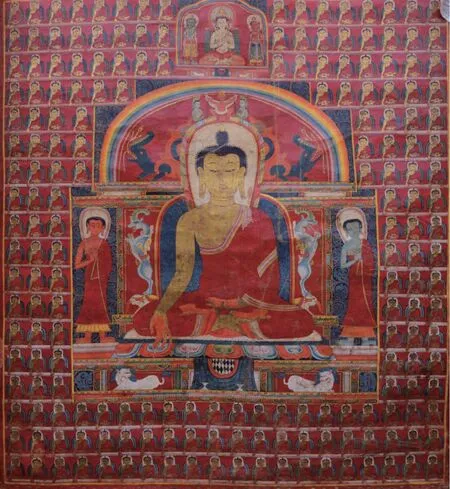

图2:阿弥陀佛 约12世纪 类乌齐 彩绘 48×51cm

图3:释迦牟尼 约12世纪 类乌齐 彩绘 48×51cm

图4:虚空藏佛 约12世纪 类乌齐 彩绘 48×51cm

图5:不空成就佛 约12世纪 类乌齐 彩绘 52×72cm

昌都齐乌冈巴画派的兴盛

这一时期随着藏传佛教东向发展的兴旺势头,萨迦教派文化兴旺一时,许多寺院改宗萨迦派。藏区各地也一度盛行齐乌冈巴画风,昌都地处与内地经贸文化交流的茶马古道、南丝绸之路、麝香之路、藏汉通衡的主干道和枢纽要地,在昌都类乌齐、昌都和察雅地方的许多寺庙里都留下极其珍贵的齐乌冈巴风格的壁画和唐卡。

类乌齐寺,本名“扬贡寺”,藏语称“查杰玛”或“格培林”,系达垅噶举派的主寺之一。由高僧桑吉温始建于公元1276年,桑吉温修建成查杰玛大殿后,成为达垅噶举在藏东的主寺,并首任法台,俗称达隆玛塘。公元1285年桑杰温邀请了尼泊尔艺术大师孜哥夏·久仁布且,铸造了土旺伦布(能仁佛)佛像。这位艺术大师的到来,把尼泊尔等地的绘画、铸造工艺带到了类乌齐,对昌都类乌齐的绘画(唐卡)艺术的发展起到了极大的推动作用。进藏的许多尼泊尔工匠也纷纷落户类乌齐,继续从事他们的传统工艺。公元1320年,高僧曲古吾金贡布,又邀请了尼泊尔艺术家扎雅,卫藏人贡唐巴·旺措蚌,多康·索朗本等人扩建类乌齐寺,尼泊尔艺术家在下层大殿外、内廊等墙面绘制了大量壁画。类乌齐成为了昌都乃至康区藏传佛教的又一传承中心。类乌齐寺,历来以丰富的佛教典籍、佛像、唐卡艺术珍藏而闻名于世,收藏有有元、明、清各时代的唐卡,这些唐卡中有典型的11—12世纪的印度风格、尼泊尔风格,有噶当派创立后的齐乌冈巴风格及昌都本土风格的唐卡。

昌都齐乌冈巴画派唐卡的风格特征

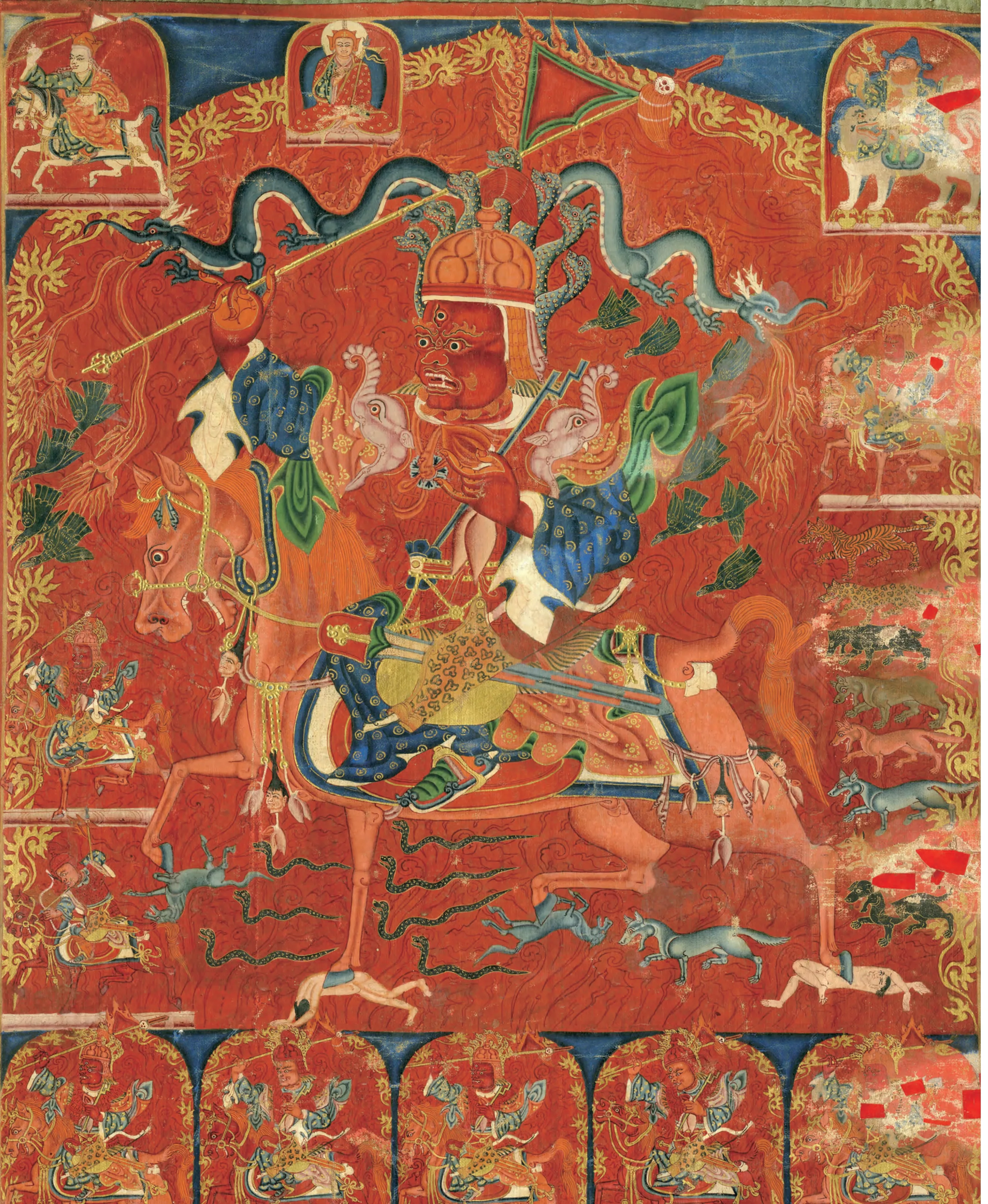

齐乌冈巴画派是在吸收外来印度风格、尼泊尔风格、克什米尔风格的一些特点,同江孜地区本土民间传统艺术交融而逐步形成的具有典型本土化、鲜明民族风格特色的画派。齐乌冈巴画派的艺术特征主要表现在:1、构图严谨,遵循了尼泊尔以几何方格分割画面,主尊体量较大,四周佛像及上师护法都有序的安排在几何形方格里,画面整体紧凑;2、现实人物肖像多表现侧面像。在描绘“嘎斯”历代法王及“嘎斯”血脉的人物时,这种侧面形象尤为突出。在表现上强烈地突出了人物狭长的脸颊,据说这是嘎斯家族的外貌特点之一;3、色调偏重红、黄暖色系,喜用朱砂,间以少量的绿、蓝、白等色,对色彩的视觉平衡起着一定的互补作用;4、造型上,佛像造型以尼泊尔金铜佛像为准;忿怒金刚身躯矮胖,头部较大,五官集中,手脚都较大;女性形象丰臀、细腰,多取“三折枝”式的典型姿式;服饰比尼泊尔画派更为精细华丽;无论是寂静像或忿怒像,动作、姿势、表情都相对于尼泊尔画派更为优美、丰满、柔软;5、在表现人物的光晕和靠背时大多数采用马蹄形的表现手法;6、背景基本没有风景、花草等,好用忍冬纹等来作装饰。

图10:约12世纪 类乌齐 彩绘 40.5×51cm

图11:背面

图12:背面

图13:背面

图14:背面

图17:传承上师与八十四大成就者 约12世纪 类乌齐 彩绘 41×50cm