少数民族曲艺如何在继承传统上创新发展

2015-12-07李侃

李侃

我国地大物博,民族众多,在长期的历史演进过程中,各民族都创造了自己的灿烂文化,少数民族曲艺则是我国民族文化中熠熠发光的璀璨明珠。改革开放以来,这颗明珠则更为光彩夺目,据已经举办过的五次全国少数民族曲艺展演资料表明,有近100个曲种的200个节目、2000余名演职员参演,真可谓蔚为大观了。为使我国少数民族曲艺进一步繁荣,我们必须在继承传统上创新,在取得成绩的基础上求得更大的发展。

一、少数民族曲艺创新是必须的

纵观历史,大凡优秀的、先进的艺术,总会与时俱进,不断完善自己、更新自己、超越自己。作为先进文化重要组成部分的曲艺艺术,最能适应时代,她既是时代的记事簿,也是时代的助推器,不可能停留在原地踏步不前。应该说,少数民族曲艺打造创新力作,不仅是时代的需要,更是曲艺艺术本身发展的需要。历史上,曲艺曾经辉煌。宋代陆游《小舟游近村舍舟步归》,诗云:“斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场,身后是非谁管得?满村听说蔡中郎。”从大诗人作品中我们看到一幕普通农村曲艺演出的盛况,可以想见当时在城乡曲艺参与演艺人数之众,受众面之广,决不亚于今天的任何一种火爆的演艺形式。但是社会前进了,大浪淘沙,新陈代谢,不断洗牌的结果是适者生存,与时代不相融者无奈出局。若是那时的曲艺品种一个不落地留了下来,现在来看可能就不会只存世四五百个曲种了。这是一例。再说一个上世纪发生在广西的故事:广西少数民族地区有一个曲种叫做“讲圣谕”,就是宣讲圣旨和宫廷故事,据说曾经很火。1912年,中华民国建立,封建帝制业已铲除,没有了皇帝,也就没有了圣谕,这个不合时宜的曲种理所当然地寿终正寝了。还说当下,如今在少数民族地区,演唱传统曲艺的不能说没有,但是鲜见。随着社会现代化进程加快,主要产生于传统农业社会和渔牧业社会的少数民族曲艺,面临着危机。改革开放后,受到电视、互联网、智能手机的普及,以及外来文化艺术的冲击等因素影响,使得包括曲艺在内的传统艺术生成土壤逐渐消逝。我们在少数民族地区采风,看到有的民间艺人从形式到内容还是一成不变地吟唱着古老的歌谣,听众寥寥,场面冷清。一旁青年人开着录音机,大声吼着:“妹妹你坐船头,哥哥在岸上走……”形成鲜明的对照。这在壮乡瑶寨,是司空见惯的现象。由此反思,曲艺要想在社会上占有一席之地,进而繁荣发展,不努力创新以适应时代和人民的需求,能行么?

二、少数民族曲艺如何继承传统

曲艺是中华民族各种说唱艺术的统称,是以口头语言说唱叙述的表演艺术。她的产生,是由民间口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变,逐步形成的一种独特的艺术形式。在少数民族地区,曲艺的形成却与巫术活动紧密相关。由于历史的原因,社会意识的局限,科学不发达,少数民族普遍信奉神灵,具有宿命观,逢年过节祭祀活动十分兴盛。以广西为例,晚唐诗人李商隐在昭州(即今桂林市平乐县)任职时,写下有名的诗篇《异俗》,其第二首:“户尽悬秦网,家多事越巫。未曾容獭祭,只是纵猪都。点对连鳌饵,搜求缚虎符。贾生兼事鬼,不信有洪炉。”他说“家多事越巫”,这就是一种普遍现象了。越,是岭南一带少数民族聚居之地;巫,旧时以降神驱鬼替人治病为职业的人。巫术是企图借助超自然的神秘力量对某些人、事物施加影响或给予控制的方术。降神仪式和咒语构成巫术的主要内容。巫师表演的是乐舞,边舞边诵经文,有许多经文、民间故事,比如壮族的创世史诗《布洛陀》等神灵故事就是由他们口口相传承继下来的。从民间祭祀逐渐演变成民间说唱,这可以看成是壮族曲艺的滥觞,壮族主要曲种末伦、唐皇、卜牙、谈涯等的起源,除了山歌和口头文学之外,无一例外来自巫术。

继承传统与开拓创新是统一的。继承是创新的重要基础,创新是继承的必然发展。我们当然不可以去继承巫术巫调的传统,我们要的是取其精华、去其糟粕,为我所用。内容上,我们推崇中华传统文明,求真向善爱美的价值观;音乐上,我们追求优美动听的旋律;表演上,我们欣赏感人至深的表达。我们要继承传统曲艺本质的、体现这个曲种特性的元素,而不是其他。

三、少数民族曲艺从内容到形式都必须创新

为了达到推出优秀作品的目的,就必须对眼下的少数民族曲艺创作进行全新的考量。我们说,创新的少数民族曲艺作品应当既具有时代性,又具有民族性。时代性偏重讲内容,强调主旋律,体现社会主义核心价值观,要反映新时代少数民族人民奋发向上的崭新的精神风貌;民族性要求有鲜明的少数民族色彩,是创新的曲种形式及演出风格。节目要好看,要有观赏性。

先说内容创新。个别同志误以为少数民族同胞整天就是在唱歌、跳舞,再不然就是生活在神秘兮兮的风俗之中,或者迷信,或者粗鲁,甚或有点野蛮。这无疑是偏见和误解。少数民族同胞是我们中华民族大家庭里的一员,他们具备中华民族所共有的美德,同时还具有本民族独有的风俗习惯,以及在这种风俗习惯中培养出的民族性格。就说侗族同胞世代相传遵循的“款”文化吧,严厉而极富权威的“款约”以独特的运行方式,约束并鞭策着族人遵章守纪,有礼有节。我们广西2013年推出的侗族琵琶歌《侗寨传奇》,就是一次既尊重传统文化又富于时代精神的创新性践行。节目表现在一个侗族小山寨里,全寨同胞用“值日牌”的形式轮流给孤寡老人送饭的故事。赡养老人的事情在城乡可说随处可见,并不特别新鲜。但是,如果是从北大回乡的侗妹带回一个洋小伙,他们共同执教山区,婚宴开始首先去给老人送饭,这就有点不寻常了。尊老爱幼是“款约”中极为重要的一项内容,节目中寨主特地用这一款来考验两个年轻人。这就使民族传统和我们践行的社会主义核心价值观紧密地契合在一起了。这个传奇故事,反映少数民族青年积极向上、文明求真的崇高精神,宣示中华文明在长期的历史进程中,薪火相传、生生不息,具有强大生命力和包容性的高贵品质。节目讲的是一个村寨的小故事,背后是社会发展的大文章,实际上是对祖国的伟大赞歌。使得主题大大地深入了一步。

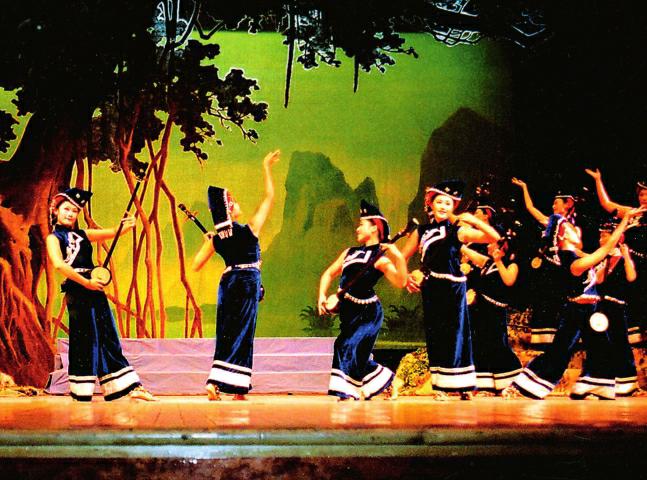

再说形式创新。在衡量一个节目的“思想性、艺术性、观赏性”三性中,形式美包括艺术性和观赏性两方面。不能吸引观众的节目,决不能说是成功的节目。缺乏艺术性和观赏性的作品,无论思想上怎样进步,内容上如何出新,也不能打动观众。我们创编的壮族天琴弹唱《漓水谣》,是一个追求形式美的作品。节目表现在美丽的漓江畔,一个壮族大妈20年如一日捡垃圾(俗称给漓江“洗脸”)的故事,内容很简单,但意境隽永。我们定下的主题是“让心灵与山水同美”。舞台上如何呈现?起初创编人员颇为踌躇。就这28句唱词,十来分钟的演出时间,怎么能把观众牢牢抓住?我们首先从音乐着手,作曲家把曲子初稿编出来后,旋律不错,有浓郁的壮民族风味,但是像歌。曲艺音乐必须有“叙述”的特色,我们就在音乐“曲艺化”方面进行了加工,使之符合叙事演出。难度大的是表演。当然不能把传统天琴“做天”中的司法祭祀指天求神的动作搬过来,全部坐唱也太呆板,我们要的是能体现这一曲种特点、能表现故事内容的形体动作,选择了“做天”活动中“跳天”的舞蹈语汇加以改造,从而创编出很有特色的“脚铃舞”,并限时半分钟。这样一来,整个节目顿时活了起来,好看了。天琴弹唱流传在南壮地区,这里的民族服装是黑色,所谓“黑衣壮”。我们从大众审美角度出发,大胆将服装颜色改成了天蓝色,与桂林山水的清灵秀美配搭,十分艳丽。再加上山水衬景优美,整个节目给人耳目一新的感觉。在参加全国少数民族曲艺展演的舞台上,当幕布一拉开,16个靓丽的壮妹分三组排坐,天琴叮叮,脚铃当当,台下顿时响起了掌声。节目获得观众和评委的一致好评。创新的形式无疑在其中起到很大的作用。

我们在讨论少数民族曲艺创新时,既强调时代性,又强调民族性,两者必须紧密地结合,不能偏颇,这样才可能诞生完美的艺术作品。

四、少数民族曲艺创新中的两个问题

第一个问题:曲艺歌舞化问题。少数民族大多能歌善舞,少数民族曲艺载歌载舞是其显著的特点之一。在第五届全国少数民族曲艺展演中,专家们质疑个别参演节目不是曲艺,是歌舞,盖因这个节目从头跳到尾、唱到尾,实是一个歌伴舞节目。这种节目丢弃了曲艺用口头语言说唱叙述的本质特性,跑到音乐、舞蹈行当里去了。社会上近年曲艺歌舞化的倾向确实存在,并且有蔓延之势。在群众文娱活动中出演的节目,并不需要严格界定,可以是“四不像”。但在正规曲艺比赛(展演)中,我们还是要立规矩,要划清少数民族曲艺和少数民族歌舞的界限。曲艺中的歌舞要收放自如,放得开,收得拢,为内容服务,恰到好处。不要用歌舞取代曲艺的本质特性,也不要因曲艺中一有歌舞就不承认她是曲艺。

第二个问题:方言问题。由于普通话的推广普及,现在少数民族地区的年轻人基本上都在操汉语普通话,而对本民族的语言逐渐淡漠了。一方水土养一方人,一方水土培植出一方曲艺。方言土语给予地方曲艺音韵的美感和曲调的丰富,这种独特功能是外来语无法替代的。曾听说有一个地方,将当地的曲艺改用普通话表演,结果演出了怪模怪样的味道,被观众诟病为“怪胎”,效果不佳。显然这条路是走不通的。曲艺是我们老祖宗留下的瑰宝,现在不少曲种已经进入非物质文化遗产保护名录。我们只有爱护、培植她才是正道。近年桂林市教育局在全市12县5城区多次举行中小学生地方戏剧、曲艺比赛,曲协许多会员全力以赴投入辅导,让同学们扎扎实实领略到家乡曲艺的魅力。今年,桂林市文新广局又在飞凤小学建立了国家级非物质文化遗产桂林渔鼓传承基地,并由传承人定期为同学们授课。这激发起该校师生对非遗项目的勃勃兴致,进而积极探索出学校教育与非物质文化遗产保护和传承有机结合的模式,注重用非遗知识装点校园文化,如通过笋芽儿广播站宣讲非遗知识,组织以非遗文化为主题的班队会,将文场、渔鼓等非遗传承项目融入到每周的社团教学中,助推爱家乡、爱祖国的价值观教育,取得了显著的效果。曲艺进入学校,从娃娃抓起,曲艺保住了,方言留存也就多了一种途径。至于地方曲艺参加全国性演出,只要打上字幕,观众一般都能看明白,并不存在大的问题。

习近平总书记指出,广大文艺工作者要创作一批站得住、留得下、传得开、接地气,群众喜闻乐见的文艺精品。这就是我们今天要求创新作品的涵义。对于历史来说,当时的好作品,她站住了,留下了,传开了,成为传统经典,直到今天我们还在演唱;那么,我们创作出的作品,是不是也应站得住、留得下、传得开,成为后世的传统呢?这就是王羲之在《兰亭序》里所说的:“后之视今,亦由今之视昔。”应该引起我们的深思。我们深信,少数民族曲艺是一座富矿,正等待着我们去发掘,去开采,我们一定能在创新的道路上有所作为。