基于系统聚类方法的我国各地区经济发展能力综合评价

2015-12-07易成非

易成非

(天津大学管理与经济学部,天津 300072)

改革开放30年来,我国创造了经济持续高增长的奇迹,年均增长近10%;同时,我国的经济总量不断提升,经济发展结构不断调整,经济发展质量不断提高。但是纵观我国的发展思路,高增长主要依靠要素投入、低成本竞争和市场外延扩张的粗放型增长,可持续发展能力不足。

已有文献采用因子分析、主成分分析、聚类分析等不同方法对我国地区的经济发展、城市化水平、公共服务等加以分析。如李国荣等[1]、刘林军等[2]、曾国平[3]运用因子分析的方法分析了我国不同地区的经济发展、基本公共服务水平。刘孝超等[4]采用主成分分析的方法阐释了各地区经济社会发展程度;周介铭等[5]、王韵[6]、熊亚洲[7]利用主成分分析的方法综合评价了不同地区的城市化发展和经济发展。罗国旺等[8]采用联合多因子分析法研究西部地区经济发展;臧忠卿[9]用聚类分析和因子分析方法对贵州省县域经济发展水平加以评价。本文将采用系统聚类的方法,从地区经济增长、结构优化程度、发展质量3项指标综合评价我国各地区的经济发展能力[10]。其中,经济增长指标使用人均GDP、GDP增长率2项变量表示;结构优化程度从第三产业比重、居民消费支出占GDP比重这项变量加以分析;发展质量运用全社会劳动生产率、财政收入占GDP比重进行分析。将各地区经济发展划分为5类,从而分析各地区经济增长、结构优化程度、发展质量之间的差别与不足,为各地区的经济发展提供一定的指导。

1 数据来源与指标的选取

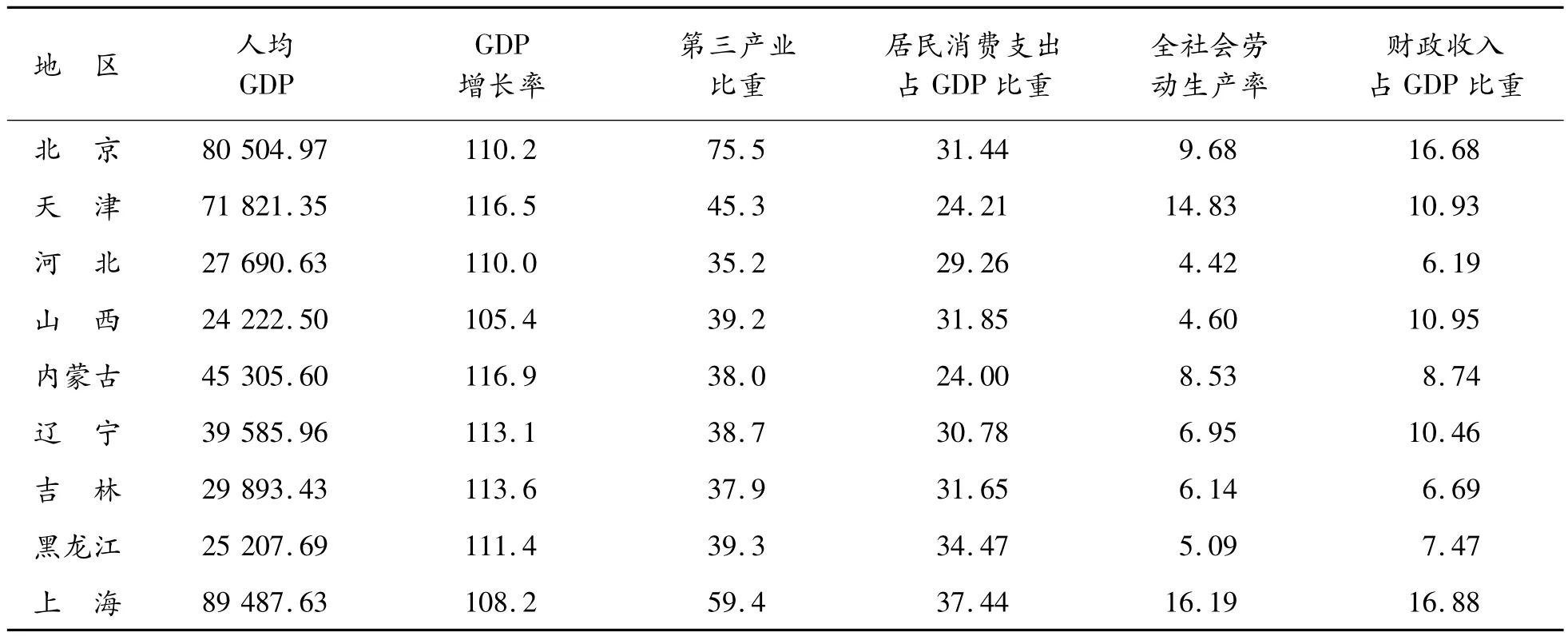

数据来源于《2010中国统计年鉴》关于2009年各项变量及其相关的数据,处理后得到如表1所示数据。本数据集记录了全国31个省市自治区(港、澳、台除外)的经济发展状况,包括人均GDP、GDP指数、服务业占GDP比重、财政收入占GDP比重、全社会劳动生产率、居民消费占GDP比重6个变量。其中,人均GDP、GDP指数是反映经济发展水平的重要指标,选用人均GDP既体现发展第一要义,又体现以人为本,同时选用增长速度,充分考虑了区域经济的动态变化,以衡量经济发展绩效。服务业占GDP比重是反映产业结构优化升级的指标。服务业是产业结构升级的未来方向,对于发展方式转变及国家整体竞争力提升具有重要意义,其产出比重已成为衡量产业结构层次高低的重要标准。居民消费占GDP比重是反映优化经济增长需求结构的指标,提高消费需求贡献率,可以促进三大需求拉动的平衡发展,增强经济发展的内生动力。财政收入占GDP比重、全社会劳动生产率这2项指标是反映经济发展综合效益的指标,是政府提供公共产品和服务的基础。

表1 各地区各变量数据

续表

2 数据分析

2.1 树状图和不同分类方法

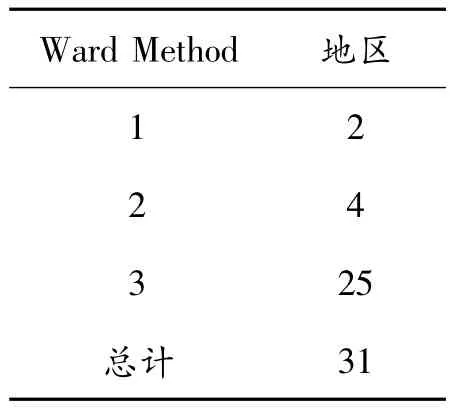

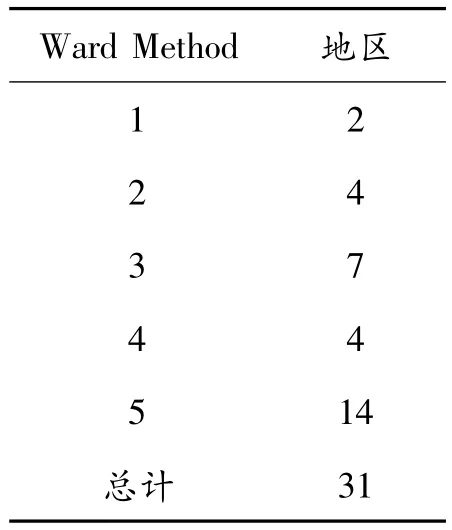

图1是用“Ward法”聚类法生成的树状聚类图。在进行聚类的过程中,理想的分类是每个类别包含的对象差不多相等,但从以上树状图可以看出,很难达到这种理想状态。此时需要观察不同类别所包含的样本数。单击“选项”按钮,打开“均值:选项”对话框,在“单元格统计量”中选择“个案数”,再点击“继续”“确定”按钮。结果参见表3~8。

图1 使用Ward联接的树状图

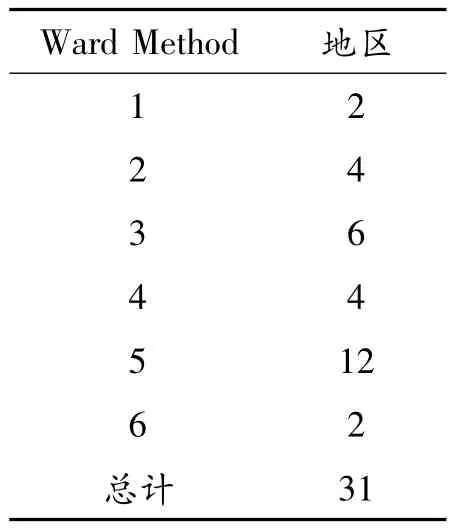

表2 分类1

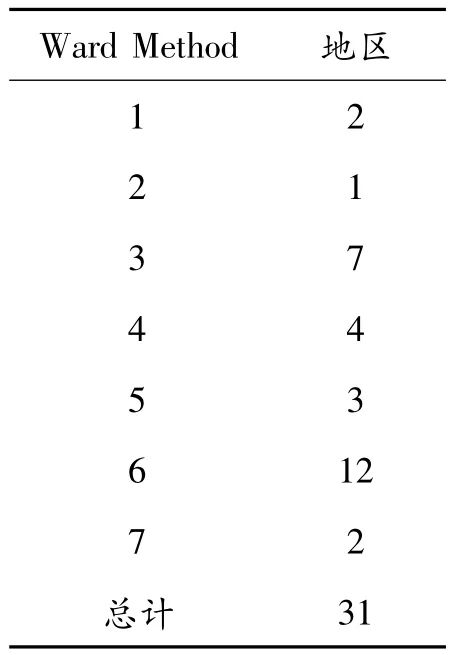

表3 分类2

表4 分类3

表5 分类4

表6 分类5

表7 分类7

由表2~7可知:根据尽量等分原则把31个省市自治区分为5类较为合适,各类包含的对象分别为 2,4,7,4,14。结合树状图、SPSS[11]数据编辑器窗口中的CLU5_1,可得分类:第1类包括北京、上海2个直辖市;第2类包括天津、辽宁、江苏、内蒙古4个省市自治区;第3类包括河北、河南、吉林、湖北、福建、山东、西藏7个省市自治区;第4类包括浙江、广东、山西、新疆4个省市自治区;第5类包括安徽、广西、四川、江西、湖南、重庆、陕西、黑龙江、宁夏、青海、海南、甘肃、贵州、云南14个省市自治区。

2.2 各类别间的显著性差异

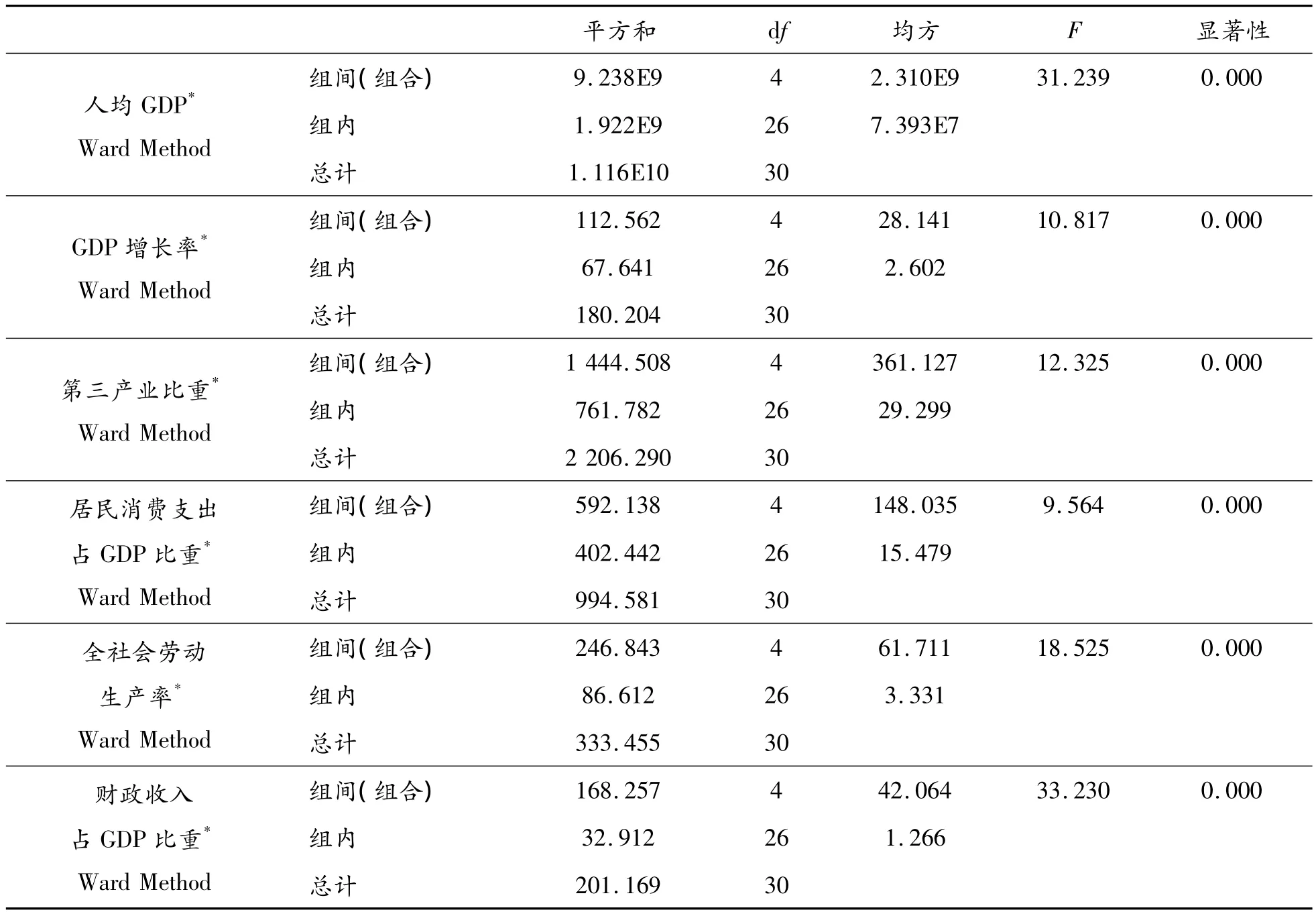

确定分成分类个数以及每个类别中含有省市自治区个数以后,最关心的就是各类别是否有显著性差异,以及每个类别具有的特征。从表8可以看出:系数的F值检验、Sig检验均符合要求。由此可知:各类别之间在人均GDP、GDP增长率、服务业占GDP比重、居民消费占GDP比重、财政收入占GDP比重、全社会劳动生产率6个变量上有显著差异,且这种差异具有统计意义。

3 不同地区经济发展的比较

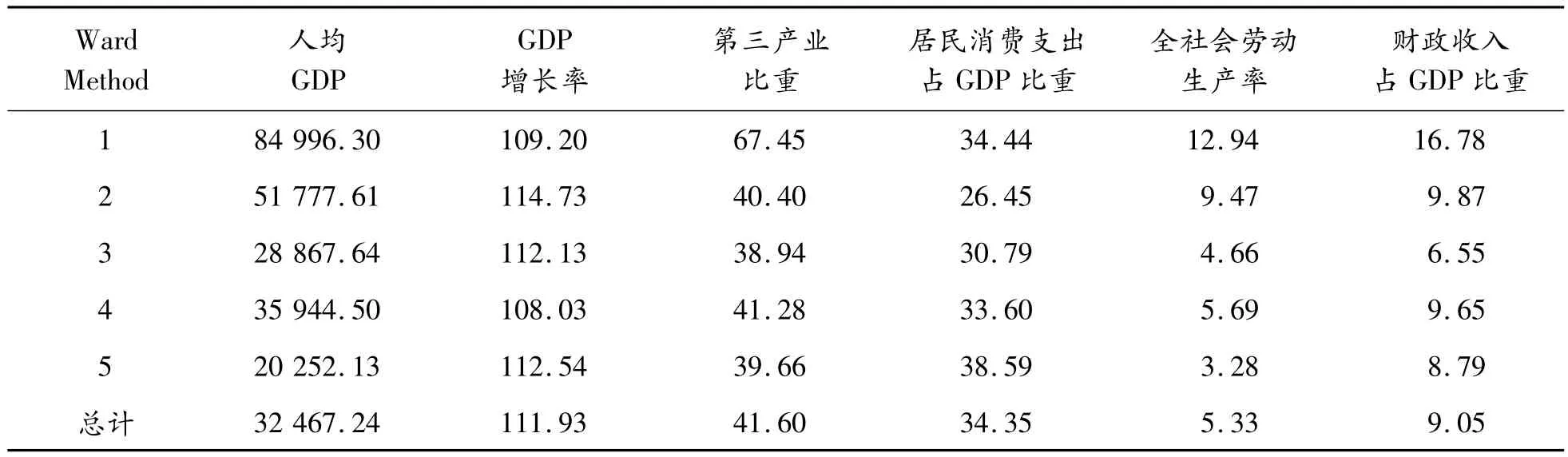

本文对各地区的经济发展能力从经济增长、结构优化程度、发展质量3项指标加以综合评价。综合以上分析,将31个省市自治区按照经济发展的差异情况分为5类,并根据表9的各组分类报告,总结出各类别的特征如下:

第1类:经济发展能力最强,特征为人均GDP高,结构优化程度强,发展质量高。由表9可以看出:本类中人均GDP、服务业占GDP比重、居民消费占GDP比重、财政收入占GDP比重均为最高。此类经济综合发展能力最强,但GDP增长率较低,包括北京、上海2个直辖市。

第2类:经济发展能力较强,表现在经济增长高,发展质量高,结构优化程度低这3方面。此类别中,省市GDP增长率最高,人均GDP也较高,说明经济增长高;全社会劳动生产率、财政收入占GDP比重较高,说明发展质量较好;第三产业比重较低,居民消费支出占GDP比重最低,说明经济发展结构有待优化。该类别包括天津、辽宁、江苏、内蒙古4个省市自治区。

第3类:经济发展能力较差,特征为经济增长一般,结构优化程度低,发展质量低。此类别中,省市GDP增长率稍高于全国平均水平,人均GDP低于全国各地区平均水平,说明经济增长一般;全社会劳动生产率、财政收入占GDP比重、第三产业比重、居民消费支出占GDP比重均低于全国各地区平均水平,说明经济发展结构优化程度低,发展质量低。本类别包括河北、河南、吉林、湖北、福建、山东、西藏7个省市自治区。

表8 ANOVA表

表9 各组分类报告

第4类:经济发展能力一般,即经济增长一般,结构优化程度一般,发展质量一般。广东、浙江、山西等地区尽管GDP排名全国十分靠前,但由于人口也较多,所以人均GDP方面的优势不太突出。人均GDP、GDP增长率能更好地反映地区的经济增长情况,这也是本文未选用各地区GDP总量,而是选用人均GDP的原因。此类别中省市GDP增长率低于全国平均水平,人均GDP稍高于全国各地区平均水平,说明经济增长一般;全社会劳动生产率、财政收入占GDP比重、第三产业比重、居民消费支出占GDP比重均接近于全国各地区平均水平,说明经济发展结构优化程度一般,发展质量一般。本类别包括浙江、广东、山西、新疆4个省市自治区。

第5类:经济发展能力最差,表现为居民消费支出比重高,经济增长低,发展质量低。此类别中省市居民消费支出比重最高,但人均GDP、第三产业比重、全社会劳动生产率均为4类中最低;财政收入占GDP比重也低于全国各地区平均水平,尤其是人均GDP远低于全国平均水平,说明经济增长低,发展质量低。该类别包括安徽、广西、四川、江西、湖南、重庆、陕西、黑龙江、宁夏、青海、海南、甘肃、贵州、云南14个省市自治区。

[1]李国荣,马敏娜.我国各地区经济发展的综合评价分析[J].统计与决策,2009,291(15):91-92.

[2]刘林军,吴黎军.基于因子分析的我国西部12城市经济发展状态实证分析[J].重庆理工大学学报:自然科学版,2010,24(11):118-122.

[3]曾国平,王正攀,曹跃群.西部基本公共服务水平地区差异的实证分析[J].重庆理工大学学报:社会科学版,2011,25(11):36-44.

[4]刘孝超,黄承锋,王亮.主成分分析在地区经济社会发展综合评价中的应用[J].重庆交通大学学报:社会科学版,2007,7(2):67-70.

[5]周介铭,彭文甫.四川省城市化发展的综合分析[J].四川师范大学学报:自然科学版,2004,27(5):527-528.

[6]王韵.重庆市各区县经济发展的评价[J].重庆师范大学学报:自然科学版,2012,29(2):105.

[7]熊亚洲,周雅露,陈敬富.基于主成分分析的黄石区域经济发展实证研究[J].武汉理工大学学报:信息与管理工程版,2013,35(2):244-247.

[8]罗国旺,付馨雨.采用联合多因子分析法的经济发展研究[J].重庆理工大学学报:自然科学版,2013,27(10):134-139.

[9]臧忠卿.贵州省县域经济发展水平的多元分析模型及应用[J].数学的实践与认识,2007,37(5):26-28.

[10]胡晨晓,邹显春,陈武,等.基于稀疏表示的近邻传播聚类算法[J].西南大学学报:自然科学版,2014(5):220-224.

[11]卢纹岱.SPSS统计分析[M].4版.北京:电子工业出版社,2010.