民事诉讼法下行为保全制度适用探析

2015-12-06许于静

许于静

厦门思明法院,福建 厦门361004

2013年1月1日生效的《中华人民共和国民事诉讼法》,在一般民事诉讼中加入了行为保全措施的规定。新法实施后不久,该项措施即已适用于钱钟书书信手稿案等多个典型案例,行为保全已然在民事权利保护尤其是知识产权保护的司法实践中发挥重要的作用。

一、行为保全制度审查标准上的缺漏

此次修改依旧将保全制度放在《民事诉讼法》中第九章,行为保全的规范内容主要体现在第一百条、第一百零一条、第一百零二条、第一百零五条、第一百零八条,构成了我国行为保全制度的规范框架。

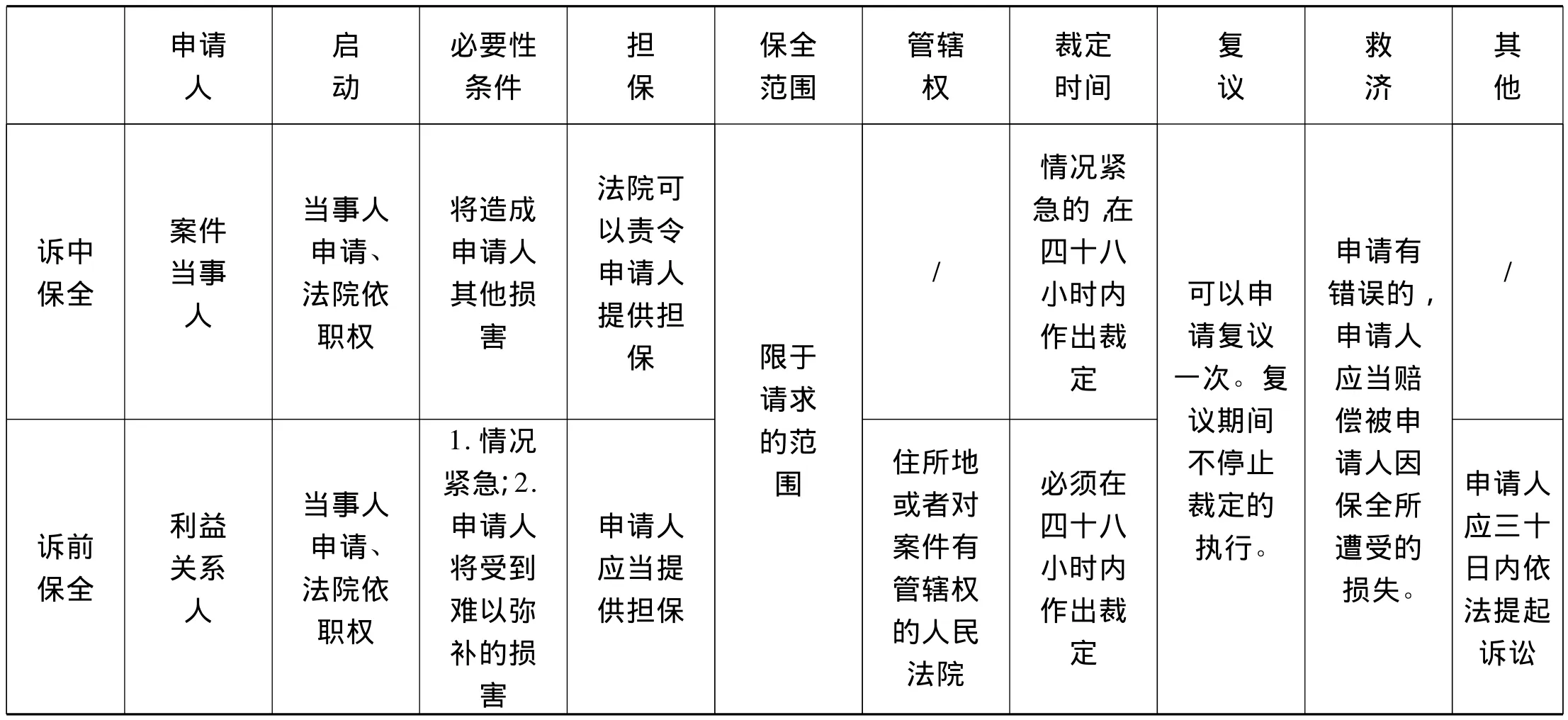

新民诉法关于诉中行为保全及诉前行为保全的规定解构

行为保全是一种较严厉的保全措施,其在最终裁决前,即能直接左右当事人的人格身份权益,给当事人双方的利益都造成极大的影响,综观各国的司法实践,甚至会成为当事人打击竞争对手的有利武器,成为“一种在社会生活领域中可以决定利害关系冲突的双方最终胜败输赢的具有深谋远虑性质的备战战略”[1]。许多国家和地区都为行为保全制度的适用设置了较为明确、可操作性较强的条件。考虑到保全措施是建立在事实仍未充分证明权利义务仍未全部查清的基础之上,各国审查此种请求时也往往是慎之又慎。比较下来,我国现有《民事诉讼法》关于行为保全的审查规范就较为粗疏。如必要性条件的设定上未将胜诉可能性纳入审查范围,也未有申请人提供的证据证明程度的相关规定;行为保全的范围设定上也不尽合理等。民事诉讼程序是否功能自足,关键看其是否具备独立解决民事纠纷的功能,行为保全措施现有规定显然还无法做到。若审查规范不加以细化,基于行为保全的功能设定,该制度可能导致的法益倾斜[2],将容易导致实践中对于行为保全程序的滥用。

二、行为保全审查要点的细化

新《民事诉讼法》出台之前,为了补足司法实践需要,诉前行为保全制度在知识产权诉讼、海商法领域中早有依据,事实上新民诉的保全制度也是从原有知识产权诉前责令侵权行为制度上演变而来的,其相关规定依旧具备参考价值。另纵观域外的相关立法,无论是德、日及台湾地区,还是英美,在行为保全制度的适用上经历了长期的实践,逐渐总结出一些审查中需要普遍考虑的因素及实践操作,这些也都值得我们借鉴参考。

(一)是否存在申请人胜诉的可能性

实务中对是否适用该条件有不同的理解:有的认为,未经实体审判前难以判断胜诉可能性,否则将存在未审先判的嫌疑,只要有实体争议且达到表面上“有”的效果,即可适用行为保全;有的认为,“胜诉可能性”只要大于50%,即可适用;另有主流意见认为,诉中行为保全是在一定实体审理之后作出的,行为保全若条件过于宽松或许会造成权利滥用,应当采取“较大”的胜诉可能性标准。[3]

美国礼来公司、礼来中国公司诉黄某某侵害技术秘密一案中的认定思路可以借鉴:[4]要考虑采取行为保全,前提条件之一就是申请人有明显的胜诉可能性。法官需要通过对双方诉争内容进行一定程度的预判,避免因为最终的实体判决与行为保全裁定误差过大带来的给被申请人不必要的损害及司法资源的浪费。同时考虑到行为保全的严厉性,为了避免权力滥用,确实有必要将该可能性界定在“较大”的程度。

(二)是否将造成难以弥补的损害

民诉法中对诉中行为保全的要求仅是“造成当事人其他损害’,对于“其他损害”的具体范围,立法者并未明确。这样的界定容易导致行为保全的扩大使用,有必要进行一定的限制解释。

参考诉前行为保全规定,其必要性条件界定为“将造成难以弥补的伤害”;《诉前停止侵犯专利权规定》第三条和《诉前停止侵犯商标权解释》第三条中,同样提出申请人必须说明“有关行为如不及时制止会使申请人合法权益受到难以弥补的损害”;域外理论均将临时性阻断侵害的保全视为一种严厉的保全措施,德、日、台湾地区还是英美法庭在收到申请时首先考虑“侵害是否具有急迫性,且如果不采取措施,申请人是否可能因此遭受难以弥补的损害”[5]。因此,实务中可将行为保全适用的必要性条件统一界定为“将造成难以弥补的损害”。

什么是难以弥补的损害?如在网络著作权侵权案件中,由于侵权行为具备持续性以及传播的迅速性,将直接导致著作权受到极为严重的损害。因此,立法上确定了行为保全制度,通过提前介入和干预以保障实质正义。相反的例子则是深圳唯冠起诉苹果贸易(上海)有限公司侵害IPAD商标权案:虽然申请人唯冠公司确实遭受了被申请人的侵权损害,但考虑到其已停止生产并申请破产,法官认定其不存在“难以弥补的损害”。

(三)如何界定行为保全的范围

民诉法第一百零二条规定,“保全限于请求的范围”。“请求的范围”本身即取决于原告作为申请方的意愿,完全依据请求界定保全的范围是否恰当?在财产保全的司法实践中就出现过这样的问题,财力雄厚的原告为实现震慑之目的,提出高额赔偿的诉讼请求之后,以同样标的额为依据申请财产保全,冻结扣押被告几乎所有的财产,严重影响了被告的生活,之后又将赔偿额度降低,以避免因保全错误所致的赔偿。为此我们可以看到,保全的范围并不能简单等同于请求的范围,法庭应主动把握行为审查的范围,否则将使其沦为恶意诉讼、恶意保全的工具。

如何考量合理的保全范围?行为保全措施一方面不超过诉讼请求范围,另一方面对被申请人的损害不致明显超过不采取行为保全措施给申请人带来的损害。这就涉及利益平衡原则的适用。例如在一起商标侵权诉讼中,诉争的产品是被控侵权人生产的唯一产品,如果保全措施一旦准许,被控侵权人就得全面停产,但生产一般面临紧张的供货时限以及可能的资金链问题,在最终判决下来之前,一定时间的停产将导致被控侵权人不可避免的财产损失甚至破产。因此法庭就需要在准予保全给被申请人带来的损失及不准与保全给申请人带来的损害之间权衡,做出最恰当的判断。

三、结语

法谚云:“迟来的正义是非正义”。新民诉法对于事前临时救济措施的构建对于权利人的及时救济具有重要的作用。然而现行的行为保全制度规范存在缺陷,虽然可以域外经验及既有实践为参考,但中外实务土壤的差异及法律位阶问题亦无法简单忽视,最直接有效的方法依旧是通过司法解释或再次修改民事诉讼法进一步完善。