现代汉语中“男佣”不成词的原因

2015-12-05葛成章

葛成章

(北京语言大学汉语进修学院,北京100083)

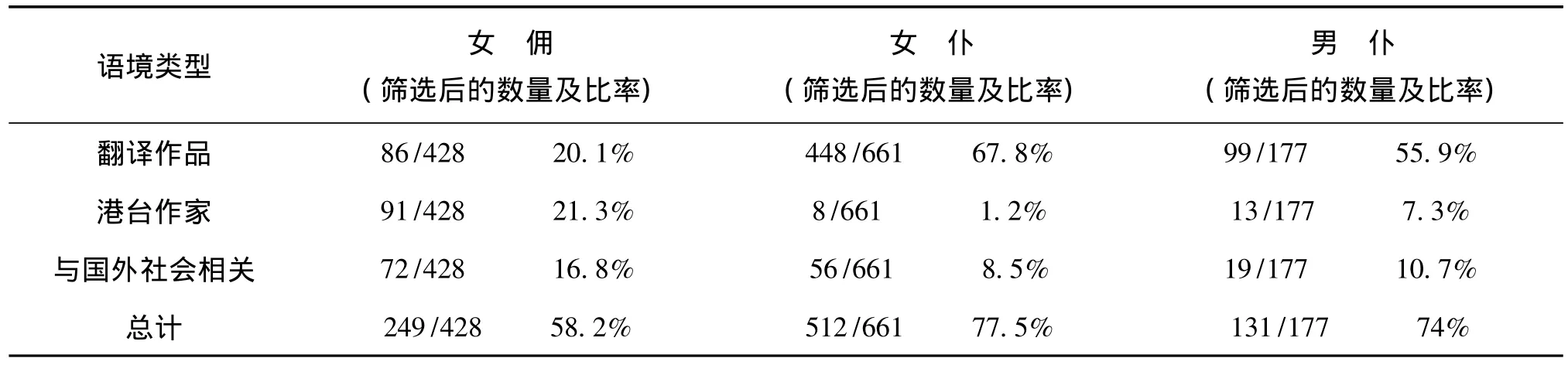

张敏[1]288在讨论现代汉语中单音节形容词作定语的名词短语时,提到了如“女博士”“男保姆”等构词形式,是在一般认知模式下通过前加性别标记的方法创造出的非原型偏正短语。其中存在例外的个案现象,即“女仆”、“男仆”①本文所搜集和分析的“仆”的用法,均为家庭范围内的“仆”。古时的官员名称如“太仆”“少仆”等专有名词不在本文讨论范围内。和“女佣”都成词,而意义基本相同的“男佣”却不能说②在最新的《现代汉语词典(第6版)》中,在“仆”的条目下有“男仆”和“女仆”等词,但在“佣”的条目下只有“女佣”,没有“男佣”。,张认为这个现象在认知上无法解释其成因。笔者在查找和筛选CCL语料库里语料数量的过程中,证实了这种现象确实存在。具体的语料数量如表1所示。

表1 现代汉语语料数量

通过相关文献的考证,现代汉语中前加性别语素“女”的数量要大于前加性别语素“男”的数量。究其原因,一是可以看作一种修辞手法,如“女光棍”“女强盗”等,其使用在很多情况下并不是强调“光棍”“强盗”的身份,而是意在借此暗喻其人的性格特点;二是从标记论的角度[1]287-289,认为像 “警察”“法官”“博士”等身份一般是由男性角色充当的,所以在普遍认知的心理下是无标记的,而前加“女”则是一种性别标记,来说明这是一种不常见的状况。但是这些已有的观点无法解释“男佣”不成词的原因,因此,想要解释“男佣”不成词的原因,就需要从历时的角度考察古汉语中“佣”与“仆”的区别;与此同时,由于“男仆”“女佣”等形式的构词是以性别语素作修饰成分,那么要解释问题的成因,也需从历时的角度综合考察古汉语中不同称谓词分别前加性别语素“男”和“女”的情况。此外,从共时的角度来看,本文将会分析现代汉语语料的出处及分布特点,借此来分析“男佣”这一形式不成词的原因。

2 历时角度的考察

古代汉语中有一类称谓词,它们的语义专门用来表示隶属于私人的、地位较低下的服务人员,其中的代表有“仆”“佣”“奴”“婢”等,这几个词在先秦时期就已出现。《说文》中对它们进行了释义,如:

仆,给事者。

佣,均直也。卖力受直曰佣。隋其力均其直也。

奴,奴婢皆古之罪人也。

婢,女之卑者也。

其中有一些词性、词义差别可辨别如下:

仆:办理事务的人,名词。

佣:指通过出卖劳动而获得报酬的过程①通过“佣”的字形我们可以看出,古汉语中的这个词最早应是与人有关的。语料中所见最早的为《荀子》,但其中的“佣”应是“庸”的通假字,而《说文》著于东汉,因此其本义和引申义的关系尚有待考证。本文暂时采用《说文》中的释义为词本义。,动词。

奴:与婢同义,指有罪之人,名词。

婢:指女性中身份低贱的人,名词。

通过对以往论著的查阅[2],我们了解到在上古时期汉语的字形中往往隐含很多词义概念。当我们观察这4个词时,如果从字的结构上看,可以将带“亻”字旁的“仆”“佣”分为一类,它们造字时就已经被赋予了男性特征;与之相对应的则是在字形上被赋予了女性特征,带有“女”字旁的“奴”和“婢”。

从词性上看,应该将“仆”、 “奴”和“婢”划为一类,它们都是单纯指明身份的称谓名词;“佣”的词性为动词,即“出卖劳动获得报酬的一种活动”,后来则演变出泛指进行这样一种活动的人的名词属性[3]338。

2.1 古汉语双音化过程中“佣/仆/奴/婢”的交叉构词能力

汉语里经常有通过叠加构词的方式将两个单音名词连在一起创造出表示泛指“一类人”的概念的新名词,而两个名词能否联合组合一个新词,往往取决于他们在“词义”上是否具有相关性。古汉语在中古时期的前段经历了大规模的复音化,这其中就有将两个词义具有相关性的单音名词组合在一起,构成表“类”义的新名词的一种方法。前文已经说明,这些词都具有名词性质,那么可以先看一下它们彼此之间组合成词表“类”义的情况。

交叉构词总数量为:“仆”,901;“佣”,39;“奴”,2862;“婢”,2852。

通过数据观察,我们可以发现两个特点:(1)本身带有女性义的“奴”和“婢”交叉组词的能力整体较高,而带有男性义的“佣”和“仆”交叉组词能力则整体较低;(2)在相互交叉组合的过程中,“佣”的活跃度最低。对于第一个特点,我们将在下文予以解释。而第二个特点的形成原因则与前文所提及的“佣”的本义及其词性转变有关:“佣”的本义为通过出卖劳动而获得报酬的行为过程,词性为动词。在其被使用的过程中,由于上古时期汉语大量的词性兼类情况及单音动词的名词化趋向,逐渐演变固定出名词的用法,这就是徐通锵所言“汉语的基础性编码着眼于空间,尽可能将现实现象都转化为名物而加以编码”[3]340的过程。但是“佣”的名词化只是一种表层的称谓泛化现象,在涉及到词语搭配的选择性等深层语义关系的问题时,仍然是其本义起决定作用,当我们单独排查古汉语中“佣”的语料时,会发现有大量的“佣耕”“佣赁”“佣保”“佣工”等词语的存在,如:

乃先往试之,为作客佣赁者,公日方不知也。(北宋《云笈七签》)

胜少时,尝与人佣耕。(东汉《汉书》)

至是与妃沈氏酤酒,以佣保为事。(唐《陈书》)

佣工运之,三日乃尽。(清《聊斋志异》)

相关语料的大量存在,使我们可以推论,作为称谓名词使用时,与“仆”“奴”“婢”相比,单独的“佣”本身并不是一个能够自足的形式,通常需要与拥有“佣”的身份之后所从事的具体工作组合成为一个在深层隐含着“动作+目的”语义关系的双音节身份称谓词②如“佣耕”,词义即“进行‘佣’的行为,其目的是为了耕地”。。上述语料中, “佣耕”是“佣(雇)”来做耕夫,“佣赁”和“佣工”是做工人,“佣保”是做保安。由此可见,在古汉语双音化的过程中,“佣”已经展现出了和其他表身份称谓的名词所不同的性质。而这种搭配个性同样也表现在另外一组搭配中,即与现代汉语用法相同的“X+人”构词形式中。通过语料排查,古汉语中“仆+人”构词的数量有610条,而“佣+人”的数量只有50条③“奴”和“婢”由于本身就不具有“人”的地位,因此无法与“人”相组合。。由此可见,古汉语中“佣”在双音化构词的过程中选择的对象一般都不是标准意义上的指人名词。

“仆”的本义凸显的语义特征是 [+为人办事]和 [+身份隶属],简而化之就是 [+服务]和 [+隶属];而“佣”虽然也有“受雇佣为他人服务”的意象,但就其本身来说,更加强调“雇佣关系”的一面(因此体现出的“隶属关系”也只具有暂时性,稳定性上不如“仆”),即主要语义特征为[+雇佣]。因此,“仆”是单纯指称某类身份的称谓词。而从动词演化为名词的“佣”,由于本身词性和词本义的因素,需要在指称身份之外再补充出这种身份所从事的工作任务,才能符合语言表达时意义上的完备性要求,即相对于服务范围已经泛化的“仆”来讲,“佣”在使用时需要补充出“佣”的具体内容①在家庭内,“仆”的服务范围泛化与其隶属身份的时间长短有关。相比于“佣”,“仆”的隶属身份时间往往更长,而时间越长所接触到的工作种类就越多,因此不再需要单独指称。而身为国家官员的“仆”则需要有明确的官位称谓,如“太仆” “少仆”等,但此种情况不在本文的讨论范围内。。

2.2 “仆/佣/奴/婢”前加“男/女”的构词情况

由于“男仆”、“女仆”和“女佣”等构词形式都是前加性别语素作修饰语,因此在分析现代汉语“男佣”不成词的原因之前,我们还应考察古汉语中“仆/佣/奴/婢”与性别语素“男/女”组合的情况。结果如表2所示。

表2 古汉语中“佣/仆/奴/婢”与“男/女”的成词数量

通过以上数据我们可以发现:这4个词在与性别语素“男/女”进行组合时表现出了极大的差异,“女”+“仆/佣/奴/婢”的成词数量是“男”+“仆/佣/奴/婢”的12倍。

那么,我们就可以提出这样的疑问:同样在造字时带有性别标志,为什么带有男性标志的“仆、佣”可以前加“女”,组合成定中关系的新词,而带有女性标志的“奴”和“婢”却无法前加“男”构成新词?

对于这个问题,可以从词的本义入手分析,即“奴”与“婢”的原始词义本身就是指“身份低下的女性”,自然无法与“男”组合成词。但是“仆”和“佣”从字形上看同样是具有性别要求的,从事“仆佣”行业的应为男性。因此,我们还需要从社会文化的视角来分析。由于受封建社会中普遍流行的家庭分工模式—— “男主外,女主内”的影响,古代家庭中的男女分工呈现出一种动态流动的状态。这种波动主要体现在女性服务者职责在家庭内扩大化,而男性服务者在家庭内的责任逐渐缩小直至固定在某几个特殊方面,更多的工作则是在家庭外进行。这似乎也可以为上述的不对称现象提供一种解释,即女性家庭内职责的扩大导致其承担了部分原本由男性承担的工作,因而在相应的男性称谓前加女性性别语素也就可以说得通了。同时,这种职责的扩大化也带来了部分女性地位的提升。因此,我们就可以理解,为何“女仆”的地位相对于“女奴”和“女婢”来说显得更高。

此外,词语本身的语义色彩也可以用来解释这个现象。这两组身份称谓所蕴含的主要区别可以概括描述为:“奴” “婢”的地位相对较低; “佣”“仆”的地位相对较高。而这种地位高低也与地位歧视的强弱程度直接相关。与此同时,结合封建社会时期“男尊女卑”的思维模式,当一个原本含有地位歧视的身份名词前加性别语素组成具有区别性质的标记形式之后,我们有理由推测“男尊女卑”式的性别歧视会对这种构词方式有所影响。这种影响的具体体现就是表2中“仆/佣/奴/婢”前加性别语素构词的不对称现象——男权社会中很难接受对男性地位歧视基础上的性别歧视。

“奴、仆”前加性别语素后的色彩义对比:

女奴:地位歧视,性别歧视(双重,歧视色彩加强);

女仆:地位歧视(相对“女奴”来看有所提高);

男仆:地位歧视(有弱化趋势);

男奴:地位歧视,性别歧视(对于男权社会来说,这种双重歧视是无法接受的。因此可以有“奴才”“家奴”等表示家庭中地位较低的男性服务者,但不能有“男奴”)。

综上所述,在带有地位歧视的称谓词前加性别语素可以被看作是一种带有双重歧视的“侮辱性”用意的造词法,但由于“佣”“仆”“奴”“婢”等地位低下的身份一般都由女性承担,久而久之,其前加性别语素“女”的文化歧视含义已经不再凸显。但在中国古代的男权社会中,在地位低下的“奴”和“婢”前加性别语素“男”却是一种双重侮辱,加重了歧视的程度,因此绝对不会被接受。所以,我们可以看到在古汉语中有“家奴”“奴才”这样专指男性的称谓,但几乎没有“男奴”“男婢”等词的出现。

3 共时层面的考察

前文考察了古汉语中同表“服务”和“隶属关系”的“仆”“佣”“奴”“婢”四词的部分使用情况,指出了“仆”和“佣”在语义特征上的一些区别。本节将继续从语料入手,排查和分析现代汉语语料中“仆”和“佣”各自的特点。

五四运动以后,汉语在发展史上进入现代时期。在这一阶段,有数量庞大的身份称谓词被废除,其中就包括“奴”和“婢”。且近代以来,家庭服务人员中具有终身隶属性质的成员数量逐渐减少,转而兴起雇佣制的主仆关系,因此原本凸显隶属关系的“仆”则有被逐渐弃用的趋势;“佣”则因其在古时所代表的一类人身份地位较低而逐渐演化出其他地位歧视色彩较弱的同义词,如我们在民国时期文学作品中经常见到的“帮工”“长工”等,实际上都是一种“佣”的性质。因此,如果不受外界的影响,按照汉语自身的发展情况,“佣”和“仆”也会随着“奴”“婢”逐渐退出历史舞台,但是这一时期在文化界有一个不容忽视的现象——大量西方文学作品涌入中国。西方社会的阶级形态是很完备的,文学作品中自然也会大量提及“主仆”等社会关系,因此对于一些符合文学作品翻译基本要求的古汉语词汇,早期的翻译家们完全有可能直接或是简单改造之后就加以使用,而不会去另造新词。因此,“仆”和“佣”得以重新大量使用,且主要分布在西化作品中。

对以上所谈到现代汉语中“仆”和“佣”的发展趋势,可以通过各自语料分布的特点进行验证(如表3所示)。

表3 现代汉语语料中“女佣/女仆/男仆”的分布情况及数据比例① 表格中的数据来源于CCL现代汉语语料库,在下载语料时,标记词左右各最多显示30字,因此统计中“与国外社会相关”这一项即根据标记词左右60字的语料内容来筛选,逐一排查语料所言是否与国外社会有关。其中可能会有若干不准确之处,但就总体而言,并不影响最终的数据比例。

通过对表3的观察,我们不难看出,“仆”和“佣”在现代汉语中主要的依存语境为翻译作品、港台作家作品和与国外社会相关的其他材料②其中“仆”的整体依赖程度比“佣”稍高,但并不妨碍以上结论的确立。。因此,我们可以说在现代汉语中,“佣”和“仆”主要分布在所言之事为西方社会或者语料创作者所在社会生活习惯与西方社会相近的语料中。

4 “男佣”不成词的原因

前文从历时层面考察了古汉语中“仆”与“佣”在语义和词性上的区别,同时也在共时层面呈现了现代汉语语料中前加性别语素的“仆”与“佣”的语境分布。在本节中,笔者将从词义内部和词汇使用环境两个方面来论述为什么现代汉语中“男仆”、“女仆”和“女佣”都能够成词,但“男佣”却很难成词的原因。

4.1 词的本义在演化过程中所造成的原因

从“佣”本身的词汇意义[佣,均直也。卖力受直曰佣。隋其力均其直也。]入手,结合封建社会早期的社会经济状况——典型的“男外女内”的家庭生产模式,不难发现在古代社会中,承担“佣”的职能(即雇佣劳动力)的主要为男性社会成员。因此,我们可以采用标记理论的观点,将现代汉语中“女佣”看作是一种有标记的构词形式;而与之相应的无标记形式的男性“佣”则按照现代汉语构词双音化的趋势演变出在意义上可以兼表男女的“佣人”一词。但这种“佣”重在强调其对于家庭内部所提供的服务,因此构词上无标记的女性“佣人”在实际数量上要比男性“佣人”多出很多。

这里可能会有疑问,为什么同样有男性义的“仆”却可以有男仆的形式呢?诚然,远在现代汉语中“女佣”以前加性别标记构造成词之前,古汉语里就已经出现了“男仆”的词汇化现象。这类成词的“男仆”大约在明代晚期的市井文学作品中出现,但与之相对的成词的“女仆”则早在北宋时期就已经出现并被广泛使用了,如《太平广记》中:

伫立良久,令女仆取花数枝而出。

须臾,果有一女仆出,取书而没。

前文已经谈到封建家庭内部女性职责的扩大化和男性职责的外显化两种趋势,即家庭内部原本由男性服务者所应承担的职责后来逐渐由女性来承担①这种转变完成的时间应该相对较早,至少是在东汉时期汉语大量双音化的阶段之前就已完成,否则应该先演化出男性“仆”的双音节形式。当然此处也可以有另外一种猜想,即“仆”已经较早完成了双音节同义词的演变。,而与之相应的承担这部分家庭职务的女性身份也由原来较低的“奴”“婢”升级为“仆”。在这里我们可以推论,“男仆”是在俗文学以井喷式发展的明代晚期(表现在语言层面为大量新词和方言词的涌入)为了区别于“女仆”而出现并被保存下来的。因此,现代汉语中“男仆”的成词现象可以看作是一个历史遗留原因的必然结果。

4.2 社会文化与情感认知所带来的原因

近代以来,“奴”“婢”等词由于其在地位、性别方面所带有的双重歧视性,在五四以后已经基本为社会所淘汰,按照汉语自身的发展趋势,“仆”“佣”等词已经演变出了其他的同义词②如我们在民国时期文学作品中经常能看到的“帮工”、“长工”等,实际就是一种“佣”的性质。。因此,如果不涉及到对外来语的翻译问题,那么可以推断类似于“佣”“仆”一样表人身份的词,会像“臣”“朕”等典型古代社会身份词一样,逐渐退出现代汉语常用词汇的范围。但这一时期有大量的西方文学作品涌入中国,需要进行翻译,如maid、servant一类的身份名词需要找到能够与之对应且方便使用的词语,在翻译过程中,还要同时兼顾词汇特点和语体色彩,因此较为方便的办法当然就是将古汉语拿来改造,甚至直接使用。正是在这样的条件下,原本应该退出常用词汇范围的“佣”和“仆”得到重新启用。

如果把中国和西方近代社会中家庭服务人员的身份地位作一个简单对比,那么不难发现,相比于中国封建时期划分出的严苛的社会地位来说,西方社会虽然也有“仆”“佣”等性质的家庭服务人员,但身份地位却高出很多,如可以拥有独立的身份和人格,与家庭主人之间的关系更为平等,等等。因此在翻译这类身份名词时,翻译者为了凸显性别差异,也就不再忌讳在“佣”和“仆”之前加上性别语素了。

4.2.1 “仆”和“佣”数量上的不平等

对西方文学作品进行翻译的过程中,面对诸如maid、servant一类的身份名词,翻译者的翻译重心首先在其身份功能上,即翻译后的汉语词要凸显原词中的主要语义特征。类似于这样的人物身份,其职责主要是为该家庭提供服务,故 [+服务]应该是其主要的身份语义特征。前文已述“佣”区别于“仆”的主要特征就在于其对 [+雇佣关系]的强调,二者不同的语义特征导致在对这类身份名词进行翻译时,“仆”在总体数量上要高于“佣”。

4.2.2 “仆”和“佣”成词能力的不对称

在语料收集的过程中,笔者发现,“女+佣人”的短语形式比“女+仆人”的形式在数量上要多出接近20倍(204∶11),这个比例是十分惊人的。而“男佣”则无论是体现其本义的“男+佣人”形式,还是之后的凝缩体“男佣”,在数量上都是非常少的(15,11)。因此,我们可以从凝缩成词的数量出发,将这几个格式的成词能力等级作出以下划分(见图1):

图1 “性别语素+佣/仆”成词能力对比

“词”形式与“短语”形式的数量比③此处所言“词”形式与“短语”形式的比例,其意并不在想要说明“女仆”是由短语“女仆人”紧缩而来,而只是单纯地呈现词和短语之间的数量比,这个数字越大,“词”的状态就越固定。:

女仆/女仆人,60.1;男仆/男仆人,22.1

女佣/女佣人,2.1;男佣/男佣人,0.73

此坐标轴中,横向自左向右为成词能力逐渐增强。我们可以直观地从数量对比中看到,“女仆”的成词能力最强,而“男佣”最弱,甚至在数量上不如“男+佣人”的短语形式。我们可以从以上的数据中总结出两个特点:

(1)“仆”比“佣”在整体上更容易构成双音节词;

(2)相同身份中,女性比男性更容易构成稳定的双音节词。

从这两个特点出发,我们可以得出下面两条推论,即:与家庭内部关系越固定的,成词的概率就越高;与男性外来成员相比,女性外来成员更容易在情感上被认可为家庭成员。

这两条推论是有文化层面和认知层面的理据可循的。在中国传统式的家庭构成中,“男外女内”是一种典型的家庭成员分工模式。这种分工是传统文化里“男尊女卑”思想的自然体现,而当一个外来者进入到这个家庭之后,无论他与家庭之间是隶属关系还是临时雇佣关系,都会受到这种模式的影响,产生的结果便是:女性外来者主要提供家庭内部的服务,而男性外来者主要提供家庭范围以外的服务。因此,在日常生活中,女性外来者相对来讲可以和家庭内部成员有较长时间的接触和交往,在情感上更容易被接纳,并逐渐靠近家庭内部。因此,我们可以在语料中搜索到诸如“姆妈”“保姆”“乳母”等构词语素中含有“母”义的词语,这在称呼上是极其亲密的,而与之相对应的“父”义部件却极少出现在男性外来者的称谓中。由此我们可以推断,相比于男性外来服务人员,女性外来者由于其工作更多在家庭内部进行,因此在情感上更容易被接纳为家庭成员,或者可以说,更靠近家庭成员。此外,中国传统家庭较为注重内部的隐私性,作为外来人员,其工作任务越接近家庭内部,他们的身份也就越容易随之固定下来。而作为一种身份称谓,其固定成词的能力与其所拥有的这种身份的稳定性成正比,即身份的稳定性越高,固定成词的能力就越高。之前的文献中有对于前加性别语素“男”“女”构词或短语的分析,其中大多会指出类似“女警察”“男保姆”一类的短语是一种特例,即原本不从事这一行业的某种性别现在开始从事了,是一种较为少见的用法。而即使是在这类词中,我们仍然可以看出这种身份固定程度提高,词汇化程度也随之提高的现象,比如当今社会中的“女性警察”的数量越来越多,那么随之而来的结果就是我们由“女警察”“女警官”里逐渐凝化出了“女警”,并且其成词等级也在逐步提升。因此,相比于“男佣”,“女佣”因其在文化认知层面的因素而得以获得稳定的身份,进而成词。

5 结语

综上,关于“女佣”“男仆”成词、而“男佣”不成词的原因,可以从词的语义特征入手,发掘出“佣”与“仆”的词义差别;同时也可以从社会文化和情感认知的角度出发,发现家庭成员对待女性外来服务人员和男性外来人员的区别,这种区别影响到其身份的稳定,从而决定了它的成词能力。以上两点,就是导致现代汉语中“男佣”形式不成词的主要原因。本文只是针对这一个别现象作个案分析,其中的一些推论仍然具有一定的参考价值。如有不妥之处,敬请指正。

[1]张敏.认知语言学与汉语名词短语[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[2]胡敕瑞.从隐含到呈现:上/下[M]∥陆俭明.语言学论丛:第三十一辑/第三十八辑.北京:商务印书馆,2005/2008.

[3]徐通锵.语言论:语义型语言的结构原理和研究方法[M].长春:东北师范大学出版社,1997.