Cu五边形核壳纳米线弛豫结构的研究

2015-12-02赵兵文段颖妮安虎雁

赵兵文 段颖妮 安虎雁

【摘 要】采用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法研究了四种不同尺寸的Cu五边形核壳纳米线的结构和稳定性。结果表明,纳米线在优化过程中出现“倒棱”现象和“褶皱”现象,尺寸较大的纳米线更容易合成且更稳定。

【关键词】Cu纳米线;核壳结构;第一性原理

0 引言

Cu以其优异的电学和热学性能以及相对较低的价格,已成为传统电路中最常用的导线,广泛应用于大规模集成电路以及超大规模集成电路。随着纳米科技的飞速发展,自20世纪90年代,研究人员对准一维Cu纳米材料(包括纳米线、纳米棒和纳米管)进行了大量研究[1-2]。

在过去二十年里,研究者通过电化学沉积方法、机械可控裂结法、水热还原,模板辅助合成和气相外延生长工艺制备出了多种不同尺寸和形貌的Cu纳米线。近来,Gonalez等[3]已经采用透射电子显微镜从实验上成功制备了横截面为五边形的Cu的核壳纳米线结构。他们发现实验中形成的五边形结构的Cu纳米线具有高稳定性。因此,本文利用第一性原理计算方法研究了四种不同尺寸的五边形核壳Cu纳米线的结构和稳定性。研究结果表明,纳米线弛豫过程中出现“倒棱”现象和“褶皱”现象,尺寸较大的纳米线更容易合成且更稳定。

1 计算方法和模型

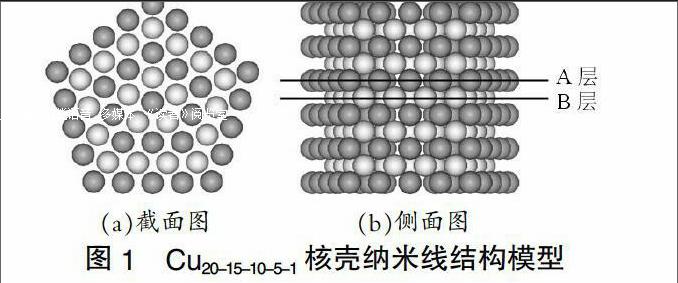

本文采用基于密度泛函理论的平面波赝势方法对不同尺寸的五边形核壳Cu纳米线进行了研究。图1以Cu20-15-10-5-1纳米线给出了计算中采用的Cu核壳纳米线模型。从侧面图上看,单胞内有两个原子层,我们分别用A层和B层表示。从截面图上看,A层和B层的原子都按照五边形结构排列成核壳结构。从最外层往内,每个五边形壳层的Cu原子数目分别为20,15,10,5和1。Cu20-15-10-5-1中Cu元素后面的数字就表示截面上从外往内每个五边形壳层上Cu原子数。本文研究了Cu5-1,Cu10-5-1,Cu15-10-5-1和Cu20-15-10-5-1纳米线的弛豫结构和电子性质。

2 计算结果和讨论

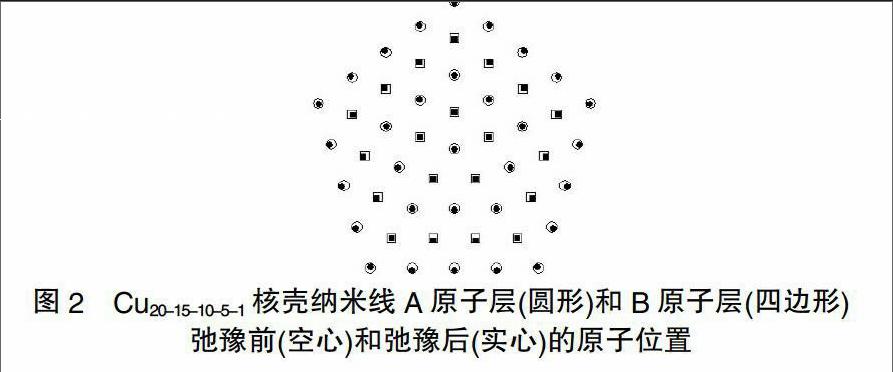

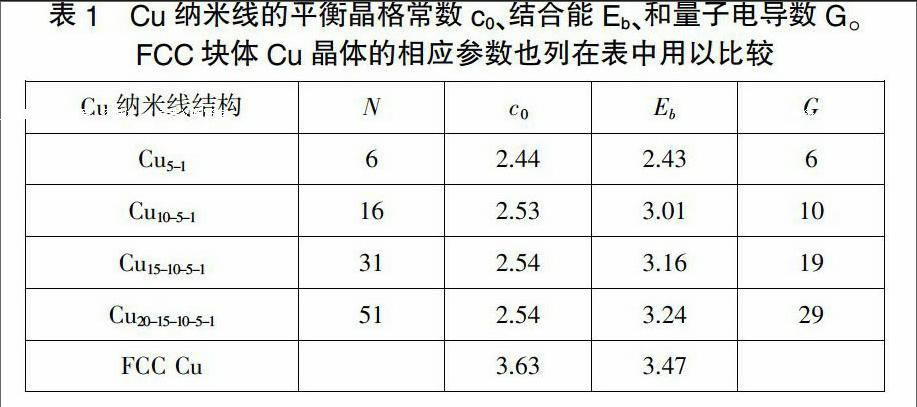

我们计算了每种尺寸Cu核壳纳米线在轴向上具有不同晶格常数c时的总能量,并从中找出能量最小值。能量最小值对应的结构即为该尺寸Cu纳米线的最稳定结构,对应的晶格常数即为平衡态晶格常数,结果见表1所示。四种不同尺寸的Cu核壳纳米线弛豫后在垂直于轴线的方向上仍保持着五重对称性。为讨论纳米线由于表面原子键的缺失而导致的表面效应,在图2中,以Cu20-15-10-5-1核壳纳米线为例给出了纳米线中A原子层(圆形)和B原子层(四边形)弛豫前(空心)和弛豫后(实心)的原子位置在截面上的投影。Cu20-15-10-5-1纳米线弛豫后,中心原子保持不动,顶角原子向内弛豫,而五边形边线上的原子向外弛豫。说明在纳米线弛豫过程中出现“倒棱”现象,说明纳米线弛豫后,棱柱结构会向圆柱结构过渡,并且尺寸越大越明显。González等人[3]利用高分辨透射电子显微镜也发现一维的棱柱结构会转化为圆柱结构,而零维的多面体结构易于转化为球体结构。可以预测五边形纳米线截面的弛豫形状将逐渐向圆形过渡。弛豫后发现距离中心原子越远的原子弛豫量越大。因此,各个壳层中原本在同一平面内的Cu原子弛豫后并不在同一平面内(尤其是表面原子),出现了明显的“褶皱”现象。以上现象也出现在Cu5-1,Cu10-5-1和Cu15-10-5-1纳米线的结构弛豫中。

其中,Eatom表示单个Cu原子的基态能量,Etot表示某尺寸Cu纳米线的总能量,n表示计算时选取的单胞中所包含的Cu原子的数目。根据定义,结合能为正值表明该纳米线相对于孤立Cu原子是稳定的。不同尺寸Cu纳米线的结合能见表1。从表1可得,随着纳米线直径的增加纳米线的结合能也逐渐增加,并越来越接近Cu块体结构的结合能,说明尺寸较大的纳米线更容易合成且更稳定。

3 结论

本文采用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法,对四种不同尺寸的Cu五边形核壳纳米线的结构和电子性质进行了研究。结果表明纳米线在优化过程中出现“倒棱”现象和“褶皱”现象,尺寸较大的纳米线更容易合成且更稳定。

【参考文献】

[1]Huang Y, Duan X, Wei Q, Lieber C M 2001 Science 291 630[Z].

[2]Cleland A N, Roukes M L 1998 Nature 392 160[Z].

[3]Gonalez J C, Rodrigues V, Rego L G C, Rocha A R, Coura P Z, Dantas S O, Sato F, Galvo D S, Ugarte D 2004 Phys[Z]. Rev. Lett. 93 126103.

[责任编辑:曹明明]